媒介公信力研究

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:2

关于提升广播电视新闻宣传传播力、引导力、影响力、公信力的思考吕媛媛(山西广播电视无线管理中心,山西太原030000)[关键词]广播电视新闻宣传;传播力;引导力;影响力;公信力;提升途径[中图分类号]G223[文献标志码]A[文章编号]2096-0603(2021)15-0180-02近年来,广播电视宣传工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要讲话精神,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,广播电视新闻宣传工作取得显著成绩。

广播电视宣传管理制度更加健全,不断加强宣传工作指导;不断深化宣传内容供给侧结构性改革,深入开展新闻宣传创新创优;不断加强广播电视媒体“头条建设”,精心策划重大主题宣传报道,持续做大做强正面舆论宣传,广播电视新闻作品质量和水平大幅提升。

当前,广播电视新闻宣传工作同新时代条件下对宣传工作的要求,同人民群众对新闻信息的需求相比还存在差距和不足。

具体表现为:受众大幅减少;宣传方式创新不够,影响新闻宣传的吸引力;宣传议题设置引导能力不强;广播电视融媒体新闻宣传影响力不强。

出现这些问题的主要原因是:广播电视新闻媒体面临新兴媒体的严峻挑战;广播电视新闻人才结构不合理,优秀人才匮乏;广播电视新闻宣传投入不足;广播电视媒体观念和体制机制难以适应新闻舆论宣传的新要求;广播电视宣传指导和扶持方面还存在差距。

如何提升广播电视新闻宣传的传播力,我认为应从以下几方面着手。

一、创新宣传方式,加强宣传引导,打造具有高度传播力、引导力、影响力、公信力的广播电视新闻宣传内容建设是基础和根本,是媒体核心竞争力的关键所在。

要始终坚持内容为王的原则,以内容优势赢得发展优势。

一是要充分发挥广播电视主流媒体公信力强、信息权威的独特优势。

尽管当前新媒体迅速发展,互联网成为信息传播的主渠道,但不可否认的是,在人人都是自媒体的时代,随着信息渠道的多元,信息海量传播,网络新闻信息鱼龙混杂、真假难辨,假新闻、假报道层出不穷。

现代传播论网络媒体公信力现状和对策秦家琛【摘 要】网络媒体作为信息时代中最具代表性的新型传播载体之一,已经深入到我们生活和工作的方方面面。

但是,与国外发达国家相比,我国的网络媒体不仅起步相对较晚,还存在网络媒体的公信力较差的问题。

本文中,笔者就主要阐述了我国网络媒体的公信力现状,并分析了目前网络媒体存在的主要问题和原因,提出了相关参考建议。

【关键词】网络媒体 公信力 现状 对策与现在主流的新闻媒体的流程相似,网络媒体也是首先由专业的工作人员从日常生活中挖掘新鲜事件和吸引眼球的信息,然后对这些信息和事件进行编辑和整理,再通过各大网络平台进行发布的过程。

网络媒体不但社会影响力相对较大,也容易快速形成范围较大的舆论传播平台。

一、目前我国网络媒体公信力的现状笔者通过网络投票的方式对目前我国网民对网络媒体和网络新闻的信任现状进行了调查,并总结如表一所示。

(为保证调查结果的有效性和参考性,笔者选择在大连市随机对路人进行调查和访问,并当场记录,共73位路人配合并参与了此次调查。

)表1 我国网民对目前网络媒体和网络新闻的信任度调查汇总表网民对网络媒体和新闻的信任度所占百分比非常相信 3.0%相信48.3%一般7.3%不相信38.4%非常不相信 3.0%通过上表可以看出,虽然目前有一半以上的网民能够非常相信或者相信网络媒体和网络新闻的真实性,但这远远达不到网络媒体应当具备的公信力,目前有至少四成以上的网民完全不相信或者几乎不相信网络媒体和网络新闻的真实性,由此可以发现,当前我国网络媒体的公信力相对较低,仍然无法达到甚至超过当今主流媒体的公信力标准。

以电视为例,作为传统的新闻传播媒介,其公信力非常高,几乎95%以上的公众都非常信任电视中播放的新闻和事件是真实的,远远高于其他网络平台,这也是源于电视介入时期较早,时间较长且影响力相对较大。

此外,笔者还对目前我国不同年龄段的网民对网络新闻的阅读率进行了调查,汇总结果如表二所示。

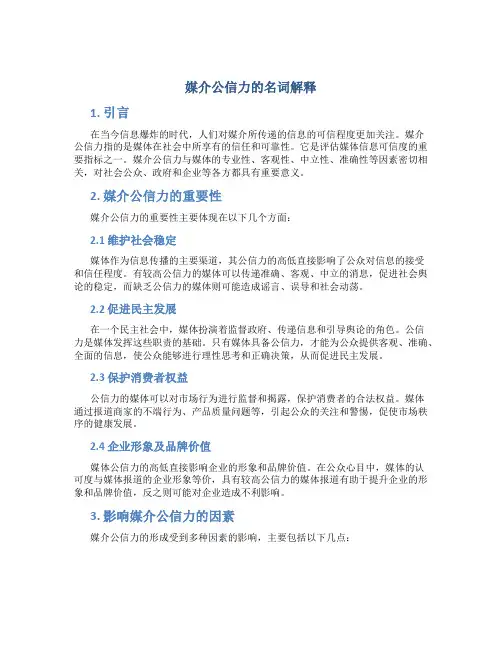

媒介公信力的名词解释1. 引言在当今信息爆炸的时代,人们对媒介所传递的信息的可信程度更加关注。

媒介公信力指的是媒体在社会中所享有的信任和可靠性。

它是评估媒体信息可信度的重要指标之一。

媒介公信力与媒体的专业性、客观性、中立性、准确性等因素密切相关,对社会公众、政府和企业等各方都具有重要意义。

2. 媒介公信力的重要性媒介公信力的重要性主要体现在以下几个方面:2.1 维护社会稳定媒体作为信息传播的主要渠道,其公信力的高低直接影响了公众对信息的接受和信任程度。

有较高公信力的媒体可以传递准确、客观、中立的消息,促进社会舆论的稳定,而缺乏公信力的媒体则可能造成谣言、误导和社会动荡。

2.2 促进民主发展在一个民主社会中,媒体扮演着监督政府、传递信息和引导舆论的角色。

公信力是媒体发挥这些职责的基础。

只有媒体具备公信力,才能为公众提供客观、准确、全面的信息,使公众能够进行理性思考和正确决策,从而促进民主发展。

2.3 保护消费者权益公信力的媒体可以对市场行为进行监督和揭露,保护消费者的合法权益。

媒体通过报道商家的不端行为、产品质量问题等,引起公众的关注和警惕,促使市场秩序的健康发展。

2.4 企业形象及品牌价值媒体公信力的高低直接影响企业的形象和品牌价值。

在公众心目中,媒体的认可度与媒体报道的企业形象等价,具有较高公信力的媒体报道有助于提升企业的形象和品牌价值,反之则可能对企业造成不利影响。

3. 影响媒介公信力的因素媒介公信力的形成受到多种因素的影响,主要包括以下几点:3.1 言辞准确性准确的言辞是媒体公信力的重要基石。

媒体报道的内容应基于事实,对信息进行准确的陈述,避免夸大、曲解和误导。

3.2 行业基准媒体所在行业的规范和标准对其公信力也有很大影响。

媒体应该遵守行业伦理规范,确保报道的客观、中立,追求新闻真相。

3.3 专业素养媒体从业人员的专业素养直接关系到媒体公信力的建立。

他们应具备丰富的专业知识和技能,能够准确理解和分析复杂的事件,并将信息传递给受众。

浅析当下传媒如何提升自身公信力作者:曾素萍宋玲琪来源:《媒体时代》2013年第12期摘要:媒体公信力是由“公众对媒体的社会期待”以及“媒体对这种社会期待的落实”两个因素决定的,由此可见,提高传媒的公信力必须取得受众的信赖,实现受众的社会期待,满足受众的真实需求。

本文主要从受众角度出发,探索当下传媒提升自身公信力的途径。

关键词:娱乐化公信力受众所谓媒体公信力,是指新闻媒体赢得社会公众信赖的能力。

它是媒体自身内在品质和外在形象在社会公众心目中所占据的位置,是衡量媒体权威性、信誉度和社会影响力的标尺。

媒体的公信力是传媒在市场竞争中制胜的关键因素,也是传媒舆论导向作用发挥的前提和保证。

能否有效提高媒体的公信力不仅事关媒体兴衰,而且事关舆论引导大局。

一、发挥议程设置正效应,赢得受众信赖喻国明在《中国大众媒介的传播效果与公信力研究——基础理论、评测方法与实证分析》一书中提到:公信力是客体赢得主体信任的一种能力。

可见,大众媒介公信力,就是大众媒介赢得公众信任的一种能力。

大众传媒想要提升这种能力,首先必须取得受众的信赖。

众所周知,受众脑海中的现实世界受到客观世界和媒体所报道的世界的影响,可见,媒体报道什么、怎么报道,直接影响受众对现实世界的关注和看法。

1972年,麦库姆斯和肖提出了议程设置理论。

该理论认为,大众媒介往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法,但是,可以通过提供信息和安排相关的议题来有效地左右人们关注某些事实和意见、以及他们议论的先后顺序,新闻媒介提供给公众的是他们的议程。

由此可见,大众传媒应该精心设置议程,避免偏颇。

大众传媒能够通过设置某些议题引导受众对其轻重缓急作出判断,这是传媒议程设置功能的表现,也是传媒发挥正确舆论导向的重要理论依据。

然而,如果议程设置偏颇,就会使媒介议程与客观议程错位,误导甚至欺骗受众。

例如,在2003年非典初期,政府和媒体选择了相对的沉默,而媒体对这种议题的回避与不报道最终导致人们对媒体失去信任,严重损害了媒体的公信力。

33传媒理论党的十九大报告中明确指明舆论和广播新闻媒体发展方向,就是要坚持正确舆论导向,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

在党的十九届四中全会上,又进一步明确了围绕这一方向构建网上网下一体和内外宣相互联动的发展大格局。

在新时代现代化的全媒体传播系统不断创新和发展的环境下,突发事件的不断发生在很大程度上使重大事件的舆论影响力增强。

因此,在舆论引导工作中,必须始终坚持正确的舆论方向,牢固树立“四个意识”和坚持“四个有利于”,坚持主旋律基调,传导正能量,这也是新形势下巩固和发展主流意识形态,提高意识形态领域的主导力量和话语权,增强“四个自信”,增强党、国家和民族凝聚力和向心力的关键。

作为主流媒体要充分发挥“战斗堡垒”作用,切实增强新闻舆论的传播、引导、影响和公信力作用,牢牢把握思想工作的领导权。

[1]1.“四力”概念及其相互关系传播力是把新闻舆论信息传递扩散出去的能力,它是引导力、影响力、公信力的基础。

导向问题是根本性问题,引导力就是主流媒体应该承担起积极引导舆论的责任,使舆论不偏离正确的方向。

影响力就是媒体要影响主流人群、代表主流意识、传播主流新闻,形成强大的社会影响力。

公信力则是指新闻媒体本身所具有的受公众信赖的一种内在力量。

可以说“四力”之间联系密切,相互影响,具体地说,主要体现了以下几方面特征。

一是具有独立性。

首先,它们在不同的传播环节中角色是不同的。

传播力就好比是一个通道的出口,它主要是解决如何把信息传出去;引导力好比是传送过程,它主要解决的是如何把信息精确送给受众;影响力主要解决的是送到受众的信息,受众是否感兴趣;公信力主要解决的是信息在受众那里能存放多久的问题。

其次,强弱之间不一定存在正相关性。

比如,有的新闻传播力可能比较强,但是受众不一定会完全接受,就是传播和接受不成正比,这就需要下一步逐渐进行引导。

二是具有关联性。

“四力”在同一个传播链中,首先要进行传播,出现了传播力,然后在传播之后需要进行引导和影响,就是引导力和影响力,最后在两者的基础上形成公信力。

评价新闻媒介的“四力”的标准

评价新闻媒介的“四力”的标准包括以下几个方面:

1. 传播力:媒介传播信息的能力和效力,即受众能否准确、及时地接收到媒介所传递的信息。

可以通过考量媒介的覆盖范围、传播速度、受众接收率等因素进行评价。

2. 引导力:媒介对公众意见、社会舆论的引导能力。

可以通过考察媒介对新闻事件的报道角度、深度和影响力,以及媒介对公众意见的反映和引导效果进行评价。

3. 影响力:媒介对公众态度、行为的影响程度,即媒介对受众思想、行为的影响力。

可以通过考察媒介对公众的影响范围、影响程度、影响时间等因素进行评价。

4. 公信力:媒介在公众心目中的信誉和信任程度,即公众对媒介的信任度和认同感。

可以通过考察媒介的报道公正性、客观性、准确性以及媒介对公众反馈的回应等因素进行评价。

在评价新闻媒介的“四力”时,需要综合考虑以上四个方面的因素,并对每个方面进行客观、全面的评估。

同时,还需要关注新闻媒介在不同领域、不同受众群体中的表现差异,以得出更加准确、全面的评价结果。

不同研究者对“媒介公信力”的定义

一般认为,“公信力”与英文credibility对应,字面意思是“可信度”。在传播学上,

credibility是指受众对传者可信任程度(believability)的认知。所以说,可信度并非是

完全客观的,它强调的是信息的接收者对信息/信源的主观判断。

传统上,credibility有两大构成要素:trustworthiness(可信赖程度)和expertise

(专业权威性),而这两大要素也并非完全客观的。在政治传播上,可信度是指受众对传播

研究者 定义 文献

克里斯第 媒介的公信力为一种“价值等价物”

转引自沈荟、金璐:《上海大学学报

(社会科学版)》,第15卷第4期

Markham 以新闻记者为研究对象,设计55个语义差距题项的量表,由大学生评估电视主播的表现,得出严谨、表现

技巧和可靠性三个公信力因素。

Markham, D:The dimensions of

source credibility of television

newscasters,Journal of

Communication,p.18, 57-64

Meyer 他认为,公平、无偏见、报导完整、正确和可靠性这 5个指标是构成公信力的最佳指针。 王旭:《媒介表现:关于新闻可信度的讨论与测量》,1999年中华传播学

会年会论文。

Times Mirror机构 新闻机构的公信力呈现四个维度:特别利益与新闻机构、权力结构与新闻机构、新闻机构及其表现、新闻机构的特性。 罗文辉、林文琪、牛隆光、蔡卓芬:《媒介依赖与媒介使用对选举新闻

可信度的影响:五种媒介的比较》,

《新闻学研究》2003年第74期。

李忠昌 认为,“媒介的公信力就是媒介通过长期地向受众提供真实、可信、权威、高尚的传播产品,在受众心目中建立起来的诚实守信、公正、正派的信任度和影响力”。 李忠昌:《试论大众传媒的公信力》,《西安建筑科技大学学报》,社会科

学版2003年第1期

何国平 在《论媒介公信力的生成与维系》中将“媒介公信力”定义为“负有社会责任的传者,通过大众传播媒介提供客观、全面、及时、权威的信息,并得到社会的普遍认同”。 何国平:《论媒介公信力的生成与维系》,《新闻与传播研究》2004年第

2期。

郑保卫、唐远清 在《试论新闻传媒的公信力》中将“媒介公信力”定义为“新闻传媒的公信力是新闻传媒能够获得受众信任的能力,反映了新闻传媒以新闻报道为主体的信息产品被受众认可、信任乃至赞美的程度”。 郑保卫、唐远清:《试论新闻传媒的公信力》,《新闻爱好者》2004年第

3期。

喻国明、张洪忠 在《大众媒介公信力理论研究》中将“媒介公信力”定义为“指媒介所具有的赢得公众信赖的职业品质与能力。” 喻国明、张洪忠:《大众媒介公信力理论研究》第4页,人民出版社2006

年版。

靳一 在《中国大众媒介公信力影响因素分析》中以受众的媒介期待为出发点, 将大众媒介公信力定义为“公众对于大众媒介的社会期待被落实情况所引起的公众心理感知和评价, 公众的这种感知和评价也是媒介获取

公众信任的能力和素质的体现。简单地说, 大众媒介

公信力就是公众对大众媒介的社会期待与媒介实际表

现之间契合程度在公众心理上的反映”。

:《中国大众媒介公信力影响因素分

析》,《国际新闻界》2006年第9期。

者的权力合法性、行政有效性、专业权威性和人格魅力等因素的综合认知。总之,可信度并

非一个完全客观的标准,它在很大程度上是一种主观判断,因人因地因事而异。

媒体公信力是指媒体赢得特定目标群体普遍信任的特质和能力。

媒介公信力研究的维度和指标

2011级新闻一班 于彦青

2011610157

维度 序号 指标

新闻专业素质

1

真实报道,新闻报道不含虚假、猜测和虚构的成分

2

新闻报道准确无误

3

完整报道新闻事件,不回避新闻事件中的任何重要事实

4

对有争议的新闻事件,平衡报道争议各方的情况,不偏袒任

何一方

5

客观呈现新闻事件原貌,不加入作者的偏见

6

全面报道,不刻意漏报、瞒报重要的新闻事件

社会关怀

7

站在社会大众的立场,关注最广大群众的利益

8

关注处于困境的弱势群体,比如农民、下岗职工、残疾人等

9

敢于针砭时弊,批评性新闻比例高,批评力度大

10

媒体以平等的姿态面对读者观众,而不是高高在上,傲慢自

大

11

新闻报道实实在在,不唱高调不打官腔

媒介操守

12

广告比例适当

13

不发布虚假广告

14

不刊播广告新闻、有偿新闻、软广告

15

新闻格调高尚,不随意炒作粗俗不雅的新闻

新闻技巧 16 新闻报道迅速及时,有时效性 17 能够对复杂新闻事件提供有深度的分析和解释

18

能够经常有独家新闻

有用性 19 是值得民众依靠的一个投诉渠道 20 媒体的批评性报道十分有效,能够有力地促使问题得到解决

21

提供了许多生活中有用的信息

权威性

22

代表党和政府的声音,具有权威性

23

媒体的报道有助于国家、社会的发展