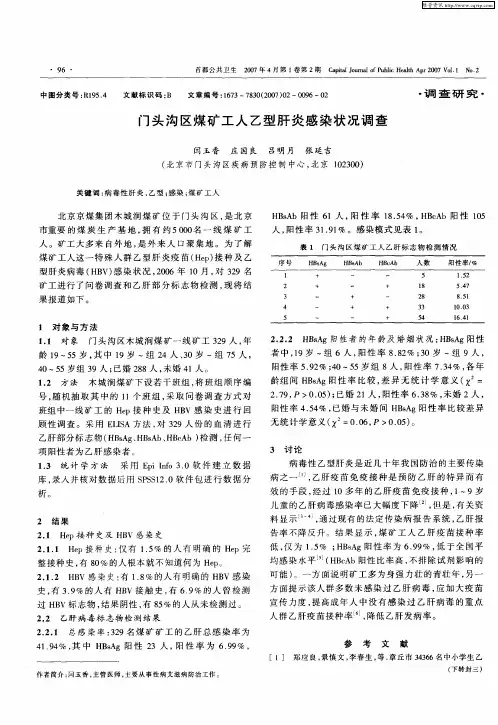

305名医院工作人员乙肝病毒感染状况调查

- 格式:pdf

- 大小:198.11 KB

- 文档页数:1

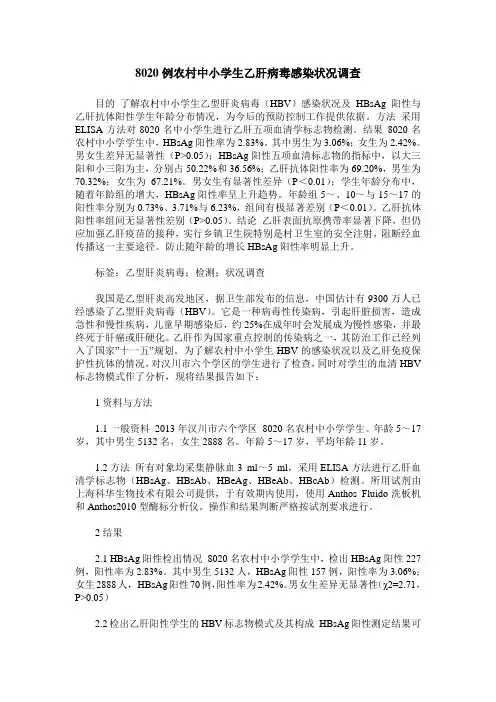

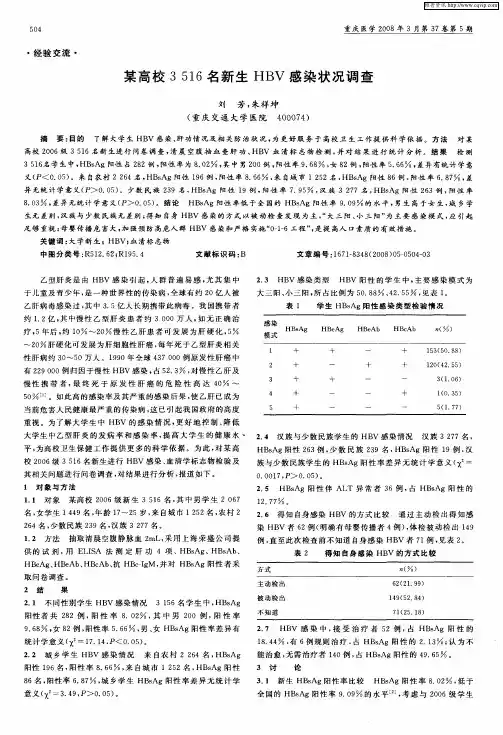

8020例农村中小学生乙肝病毒感染状况调查目的了解农村中小学生乙型肝炎病毒(HBV)感染状况及HBsAg阳性与乙肝抗体阳性学生年龄分布情况,为今后的预防控制工作提供依据。

方法采用ELISA方法对8020名中小学生进行乙肝五项血清学标志物检测。

结果8020名农村中小学学生中,HBsAg阳性率为2.83%。

其中男生为3.06%;女生为2.42%。

男女生差异无显著性(P>0.05);HBsAg阳性五项血清标志物的指标中,以大三阳和小三阳为主,分别占50.22%和36.56%;乙肝抗体阳性率为69.20%,男生为70.32%;女生为67.21%。

男女生有显著性差异(P<0.01);学生年龄分布中,随着年龄组的增大,HBsAg阳性率呈上升趋势。

年龄组5~、10~与15~17的阳性率分别为0.73%、3.71%与6.23%,组间有极显著差别(P<0.01)。

乙肝抗体阳性率组间无显著性差别(P>0.05)。

结论乙肝表面抗原携带率显著下降,但仍应加强乙肝疫苗的接种,实行乡镇卫生院特别是村卫生室的安全注射,阻断经血传播这一主要途径。

防止随年龄的增长HBsAg阳性率明显上升。

标签:乙型肝炎病毒;检测;状况调查我国是乙型肝炎高发地区,据卫生部发布的信息,中国估计有9300万人已经感染了乙型肝炎病毒(HBV)。

它是一种病毒性传染病,引起肝脏损害,造成急性和慢性疾病,儿童早期感染后,约25%在成年时会发展成为慢性感染,并最终死于肝癌或肝硬化。

乙肝作为国家重点控制的传染病之一,其防治工作已经列入了国家”十一五”规划。

为了解农村中小学生HBV的感染状况以及乙肝免疫保护性抗体的情况,对汉川市六个学区的学生进行了检查,同时对学生的血清HBV 标志物模式作了分析,现将结果报告如下:1资料与方法1.1一般资料2013年汉川市六个学区8020名农村中小学学生。

年龄5~17岁,其中男生5132名,女生2888名。

年龄5~17岁,平均年龄11岁。

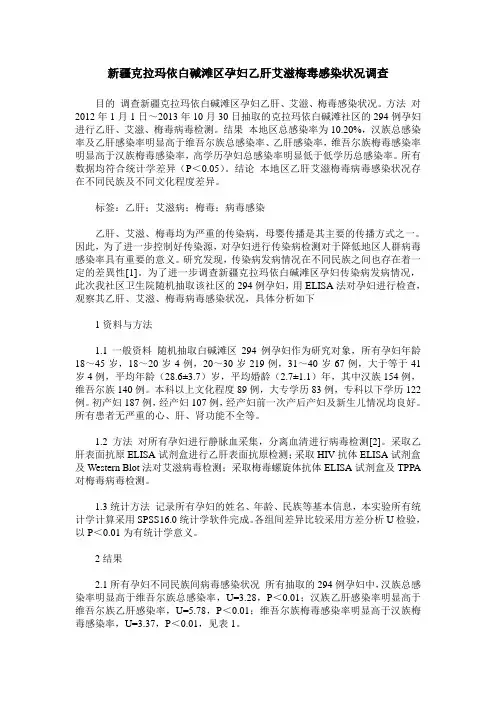

新疆克拉玛依白碱滩区孕妇乙肝艾滋梅毒感染状况调查目的调查新疆克拉玛依白碱滩区孕妇乙肝、艾滋、梅毒感染状况。

方法对2012年1月1日~2013年10月30日抽取的克拉玛依白碱滩社区的294例孕妇进行乙肝、艾滋、梅毒病毒检测。

结果本地区总感染率为10.20%,汉族总感染率及乙肝感染率明显高于维吾尔族总感染率、乙肝感染率,维吾尔族梅毒感染率明显高于汉族梅毒感染率,高学历孕妇总感染率明显低于低学历总感染率。

所有数据均符合统计学差异(P<0.05)。

结论本地区乙肝艾滋梅毒病毒感染状况存在不同民族及不同文化程度差异。

标签:乙肝;艾滋病;梅毒;病毒感染乙肝、艾滋、梅毒均为严重的传染病,母婴传播是其主要的传播方式之一。

因此,为了进一步控制好传染源,对孕妇进行传染病检测对于降低地区人群病毒感染率具有重要的意义。

研究发现,传染病发病情况在不同民族之间也存在着一定的差異性[1]。

为了进一步调查新疆克拉玛依白碱滩区孕妇传染病发病情况,此次我社区卫生院随机抽取该社区的294例孕妇,用ELISA法对孕妇进行检查,观察其乙肝、艾滋、梅毒病毒感染状况,具体分析如下1资料与方法1.1一般资料随机抽取白碱滩区294例孕妇作为研究对象,所有孕妇年龄18~45岁,18~20岁4例,20~30岁219例,31~40岁67例,大于等于41岁4例,平均年龄(28.6±3.7)岁,平均婚龄(2.7±1.1)年,其中汉族154例,维吾尔族140例。

本科以上文化程度89例,大专学历83例,专科以下学历122例。

初产妇187例,经产妇107例,经产妇前一次产后产妇及新生儿情况均良好。

所有患者无严重的心、肝、肾功能不全等。

1.2方法对所有孕妇进行静脉血采集,分离血清进行病毒检测[2]。

采取乙肝表面抗原ELISA试剂盒进行乙肝表面抗原检测;采取HIV抗体ELISA试剂盒及Western Blot法对艾滋病毒检测;采取梅毒螺旋体抗体ELISA试剂盒及TPPA 对梅毒病毒检测。

士国墨苎担壹2Q Q8生2旦笙§鲞丕12塑Q女i d£Q££世塑M14i亟盟,S£P!£虫b匹2Q Q8,№!色型剑Z率是逐渐升高的,而且差别有极显著意义(P<0.01),这表明Sur vi vi n的再激活可能与宫颈痛的发生、发展密切干}I关。

在对宫颈癌与Survi vi n表达的关系研究中,郑洪等”1认为Survi vi n表达-q宫颈癌的组织学分级和临床分期有关。

郎雁等哺。

认为Sur vi vi n表达与宫颈癌的组纵学分级有关,与临床分期无关。

而本实验结果娃示,Sur vi vi n的表达与宫颈癌的组织学分级、浸润深度、临床分期显著相关(P<0.05),但在不同年龄S ur vi vi n的表达却无统计学意义(P>0.05),研究提示Survi vi n的表达异常可以作为预后不良的标志。

参考文献[1]连利娟.林巧稚妇科肿瘤学[M].第3版,北京:人民卫生出版社,2000,209.[2]T a m m I W a ng Y,S a usv i l l e E,ct a1.I A P—f am i l y pr ot ei ns ur vi vi n i n hibi ts ca spa se s。

and anf i cancer dr ugs[J].C ancer R es。

1998.58:5315-5320.[3]G ross m an D,M c N i ff M。

L i F,et a1.Expr es si on of t he apopt os i si nhi bi t os s ur vi vi n g i n nor m e l a nom as ki n can cer a nd ge net al get i ng i n a ker at i nocyt e c el l l i ne[J].Lab I nves t,1999,79(9):249l12l,-6.[4]K i m H S,S hi r a ki K,Par k SH.E xpr ess i on of s ur vi vi n i n C I N a ndi nvas i ve s q ua m ou s c el l ca r c i nom a of ut er i ne ce rvi x[J].A m JC l i n P at h ol,2002,22(2A);805[5]M i cha el Fr ost,,B BS,E l ke A.J ar boe,et a1.Lm m u noh i st och em i calLocal i zati on of sur vi vi ng i n be ni g n cer v i cal r uu cosa,cer vi caldy spl a si a。

妇产科医护人员职业危害认知及防护的调查与分析作者:万君荣来源:《医学信息》2014年第06期摘要:目的探讨妇产科医护人员职业危险因素,分析发生的原因,探讨进一步防范对策。

方法研究对象为本院在岗的19名妇产科医护人员,采取问卷调查的方式,了解妇产科医护人员工作基本内容、潜在的感染、职业暴露及日常工作中的自我防护等情况。

结果妇产科医护人员职业暴露非常严重,体液污染的发生率较高,锐器损伤较常见;医护人员普遍存在职业危害认知不足和防护不当。

结论妇产科医护人员面临的职业危害较大,但普遍存在认真不足,缺乏职业自我防护意识。

应加强对妇产科医护人员职业防护教育,使其认知职业危害,提高职业防护意识,保障医护人员自身安全。

关键词:妇产科;医护人员;职业危害;认知及防护国际上早在20世纪80年代初就开始研究职业暴露的情况,并指出医务人员是职业暴露的高危人群。

妇产科是一个特殊的科室,医护人员因妇科检查、产前检查、接生、做阴道侧切助产、剖宫产等大量接触患者的阴道分泌物、血液、体液、羊水等,并暴露于手术刀、缝合针、手术剪等锐器损伤的危险因素之中,容易被针、刀刺伤,破损皮肤或粘膜接触患者体液、血液及羊水等引起感染[1]。

妇产科医护人员是职业暴露的高危人群。

为了提高妇产科医护人员的职业危害的认知及自我防护意识,保障自身的安全,同时减少妇产科医院感染的发生,本院于2012年l0月对我院19名妇产科医护人员进行问卷调查,现就调查结果及相关防护措施总结报道如下。

1资料与方法1.1一般资料调查对象为2012年l0月,妇产科在职医护人员共19人,年龄20~48岁,平均(29.5±1.35)岁。

工龄1~30年,平均(12.2±0.37)年。

技术职称:初级职称8人,中级职称9人,高级职称2人。

学历:中专7人,大专12人。

1.2方法采用回顾性问卷调查的方法,对我院妇产科医护人员进行调查。

提前设计好调查问卷,内容设计包括:①个人一般情况:被调查者年龄、学历、工作时间、职称;②什么是职业危害?③妇产科职业危害的内容?④作为妇产科医护人员,你在工作中采取了职业防护吗?⑤被患者阴道分泌物、羊水、患者血液等体液污染后,你如何处理?⑥被缝合针、手术剪、手术刀片损伤的次数、损伤原因及损伤后采取的处理措施;⑦今后工作中的防护意识和方法。

650例人群乙肝五项标志物检测结果分析摘要】目的分析我院乙肝五项标志物检测结果。

方法随机抽取2011年12月至2012年5月来我院门诊检测乙肝五项指标的人员和就诊人员650例,年龄14~75岁,才用ELISA检测乙肝五项标志物HB-sAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb和HBcAb。

结果共显示为11种不同乙肝血清标志物模式,其中全阴性、单独HBsAb 阳性、小三阳、小双阳、大三阳为本地区人群HBV感染的主要模式;30岁年龄组所占比例最高,感染率最低的为60岁以上年龄段;被调查人群乙肝疫苗免疫率不高,有34.92%人群接种了乙肝疫苗,有60.79%产生了保护性抗体。

结论本地区乙肝感染模式呈多样性,在不同年龄中分布不均,乙肝疫苗免疫率较低。

【关键词】乙型病毒性肝炎血清标志物酶联免疫吸附试验乙型病毒性肝炎,简称乙肝,是一种由乙型肝炎病毒(HBV)感染机体后所引起的疾病。

乙型肝炎病毒是一种嗜肝病毒,主要存在于肝细胞内并损害肝细胞,引起肝细胞炎症、坏死、纤维化[1]。

乙型病毒性肝炎分急性和慢性两种。

急性乙型肝炎在成年人中90%可自愈,而慢性乙型肝炎可进一步发展为肝硬化、肝癌、肝功能衰竭等,严重威胁人们的健康。

近年来,我国乙肝发病率明显增高,2010调查乙肝表面抗原携带率7.18%推算,我国有乙肝表面抗原携带者约9300万人[2]。

反映HBV感染情况及传染性强弱的常规检查项目为血清标志物的定性试验,包括乙肝病毒表面抗原(HB-sAg)、乙肝病毒表面抗体(HBsAb)、乙肝病毒e抗原(HBeAg)、乙肝病毒e抗体(HBeAb)和乙肝病毒核心抗体(HBcAb),是临床重要的诊断依据、治疗、分析和判断的[3]。

酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)是目前临床上常用检测乙肝血清标志物的方法,具有灵敏性高、特异性好、快速等特点[4]。

本研究对来我院检测乙肝五项指标的650例人员的结果进行了分析,现报道如下。

手术室护士锐器致伤的原因及防范措施【摘要】锐器伤是一种累及皮肤深部的.足以使受害者出血的意外伤害,是导致医护人员发生血源性传染疾病最危险传播途径之一,一旦被血液污染的锐器伤害,受伤者将会面临经血液传染艾滋病,乙型肝炎及丙型肝炎等的危险。

护士从事侵入性操作机会多,是医院中锐器伤发生率最高的职业人群。

本人鉴于在手术室实习的过程的经历,通过本篇论文对手术室护士工作中发生锐器伤的现状进行分析,并提出相应防范对策,使手术室护理人员提高防护意识,加强管理,减少锐器伤及经血液传播疾病的发生率。

【关键字】手术室护士;锐器伤;危险因素;流行病学【中图分类号】r473 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)11-0067-011手术室护士锐器致伤情况1.1 手术室护士锐器致伤主要种类手术室中导致受伤的锐器主要有缝合针,手术刀片,剪,各种穿刺针,手术钳,安剖玻璃片等受伤方式。

手术室护士产锐器致伤的主要时间为手术中。

产生主要原因为手术中要求护士必须节奏快,步调和主治医生完全一致,不能有半秒差错,而且手术中操作时间有时过于漫长,从而会导致手术室护理人员操作时因疲乏而分心,致使受伤的几率加大。

2 锐器致伤产生的相关因素2.1 工作环境及护理工作量繁忙的工作环境及超强度的护理工作量极易导致锐器伤。

手术室连台大手术及复杂手术中、多个危重病人抢救护理等,心情急躁或紧张时、工作较忙及抢救病人较紧急时发生锐器伤的频率较高,较大的手术,锐器损伤的发生率较高,这提示工作负荷过重及工作紧张可能也是导致锐器伤发生的一个危险因素[1]。

2.2 护龄工作1年或不到一年的发生锐器上述占总数的21.9%~35.0%,说明锐器伤与护龄有关。

与年轻护士工作经验不足,操作不熟练,不规范,防护意识不够等有关。

2.3 与锐器相关的操作环节护理工作繁忙而复杂,每次治疗与护理操作环节较多,本次调查中不及时正确处理锐器,处置用后的锐器是造成手术室护士锐器致伤的一个中要环节,其次是传递锐器时,配合医生操作时,接触不适当放置的锐器物,静脉加药时等。

2018年7月第25卷第14期临床护士针刺伤调查分析郑慧芳干铁儿曹俊敏杨依依针刺伤是由医疗利器如注射针头、缝合针、各种穿刺针、手术刀片等造成的意外伤害,导致皮肤深层破损和出血。

临床护士承担大量的注射、采血、输液等工作,是发生针刺伤和血源性感染的高危人群。

为了解我院临床护士针刺伤现状、探讨防范措施,笔者对全院临床护士针刺伤的情况进行调查,现报道如下:1 资料与方法1.1 调查对象我院2017年6月选取在职工作的临床护士305人,在临床一线工作6个月以上,自愿意参加本调查。

年龄21~50岁,平均(28.0±0.4)岁;工龄1~30年,平均(6.5±0.6)年;学历:中专5人(1.6%),大专73人(23.9%),本科225人(73.8%),硕士与博士2人(0.7%);职称:初级221人(72.5%),中级80人(26.2%),高级4人(1.3%)。

1.2调查方法采用自行设计的调查问卷,针刺伤相关资料包括是否经历针刺伤、过去半年针刺伤次数、针刺伤的具体环节、针刺伤后的处理及上报情况等,将调查内容输入手机问卷星软件。

调查前向调查对象说明调查的目的、意义等,临床护士通过手机进行网络填报。

2 结果2.1 针刺伤发生情况305人中曾经发生过针刺伤238人(78.0%)。

过去半年中,有62人发生针刺伤181次,平均2.9次/人,其中被污染针头刺伤77次(42.5%)。

2.2 181人次针刺伤发生的具体环节、处理及上报情况针刺伤的具体环节:抽吸药液34人次(18.8%),整理用毕的锐器物26人次(14.4%),回套针帽23人次(12.7%),拔针帽22人次(12.2%),拔套管针芯20人次(11.0%),拔针19人次(10.5%),封管15人次(8.3%),将针头插入输液袋/瓶12人次(6.6%),其他10人次(5.5%)。

处理情况:挤出血、流动水冲洗、消毒包扎130人次(71.8%),挤出血、消毒包扎28人次(15.5%),挤出血15人次(8.3%),未处理8人次(4.4%)。

慢性乙型肝炎患者抑郁状况调查分析与护理对策麻少卿陈静钟富珍(龙岩市第二医院,福建龙岩364000)【摘要】目的探讨慢性乙型肝炎患者的抑郁状况并进行分析,为改善慢性乙型肝炎患者心理健康状况提供参考依据。

方法采用抑郁自评量(S D S )表对215例慢性乙型肝炎患者进行问卷调查。

结果慢性乙型肝炎患者S D S 总标准评分显著高于国内常模(P <0.01),44.93%的患者存在不同程度的抑郁障碍,多因素非条件L ogisti c 回归提示就诊类型、经济收入是影响慢性乙型肝炎患者抑郁发生的主要因素。

结论慢性乙型肝炎患者存在一定的抑郁情绪,应特别重视有抑郁倾向患者的心理健康,加强心理护理干预,使患者维持良好的身心状态。

【关键词】慢性乙型肝炎抑郁状况调查护理慢性乙型肝炎是一种慢性传染性疾病,病程较长,易迁延、易复发、无特效药物治疗,并可能发展为肝硬化、肝癌。

我国现有慢性乙肝病毒(HBV)感染者约9300万人,其中慢性乙型肝炎患者约为2000万例[1]。

另外,由于慢性乙型肝炎治疗费用高、社会的歧视等特点,严重影响患者的身心健康,使慢性乙型肝炎患者容易出现焦虑、抑郁等负性情绪[2]。

本文采用抑郁自评量表和自行设计的简易问卷对215例慢性乙型肝炎患者的抑郁状况进行调查分析,旨在更好地指导临床治疗护理,有针对地缓解患者的抑郁情绪。

1对象和方法1.1调查对象对我院2012年5月—6月诊治的215例慢性乙型肝炎患者进行问卷调查,入选标准:①符合中华医学会肝病学分会和中华医学会感染病学分会联合制定的2010年版《慢性乙型肝炎防治指南》中慢性乙型肝炎诊断标准;②既往无神经系统疾病和精神病史。

排除标准:合并肝癌等肿瘤及合并糖尿病、甲状腺功能障碍等内分泌、心血管系统疾病或其他系统的严重疾病。

1.2研究方法1.2.1调查工具①一般资料调查表:包括年龄、性别、婚姻状况、就诊类型、文化程度、经济收入、病毒感染史;②抑郁自评量表(SDS):采用华裔教授Zung于1965年编制的量表,该量表有20项。

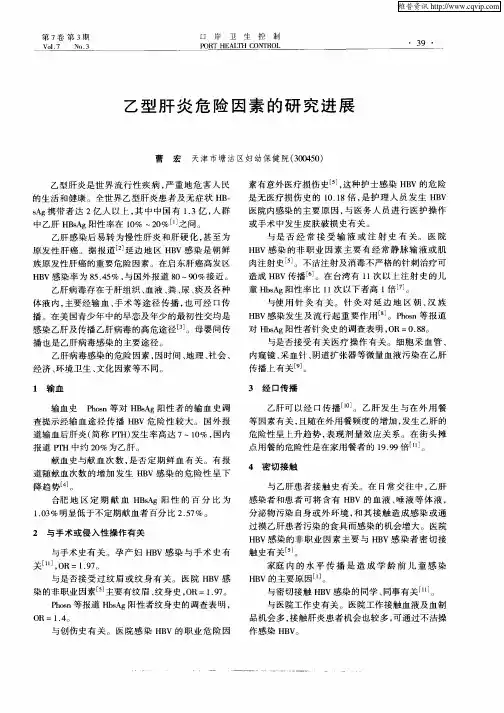

中国当代医药2021年1月第28卷第2期CHINA MODERN MEDICINE Vol.28No.2January 2021·检验医学·乙肝病毒是临床常见的肝炎病毒类型,我国居民乙型肝炎病毒感染率较高,其是我国重点防控的传染病。

乙型肝炎病毒对于肝细胞的损害较大,若不及时控制可导致肝衰竭、肝硬化等并发症,并可增加肝癌风险,同时可累及消化系统等其他系统,因此需尽早诊断,尽早干预治疗[1-2]。

乙型肝炎两对半定性定量检乙型肝炎两对半定量检测的价值分析刘雅陈红▲安徽省滁州市中西医结合医院输血科,安徽滁州239000[摘要]目的探讨乙型肝炎两对半定量检测的价值。

方法选取2018年1月~2020年1月滁州市中西医结合医院收治的15184例疑似乙型肝炎患者,所有患者均行乙型肝炎两对半化学发光法定量检测和ELISA 定性检测。

观察两种检测方法的两对半指标阳性、“大三阳”和“小三阳”检出率,比较两种检测方法的特异度、敏感度、准确性。

结果发光仪器定量检测的HbeAg (13.59%)、HbeAb 阳性检出率(57.90%)均高于ELISA 定性检测(6.86%、31.30%),差异有统计学意义(P <0.05)。

发光仪器定量检测的HbsAg、HbsAb、HBcAb 阳性检出率与ELISA 定性检测比较,差异无统计学意义(P >0.05)。

发光仪器定量检测的“小三阳”检测率(53.91%,8186/15184)高于ELISA 定性检测(39.68%,6025/15184),差异有统计学意义(P <0.05)。

发光仪器定量检测的特异度、敏感度、准确性高于ELISA 定性检测,差异有统计学意义(P <0.05)。

结论与ELISA 定性检测相比,乙型肝炎两对半定量检测的阳性检出率较高,其特异度、敏感度、准确性更高,临床应用价值更高,能够对临床诊疗提供有效的参考依据。

[关键词]乙型肝炎;两对半;定量检测;化学发光法;定性检测;诊断价值[中图分类号]R446.11[文献标识码]A[文章编号]1674-4721(2021)1(b)-0149-03Value analysis of two pairs and a half quantitative detection of hepatitis BLIU Ya CHEN Hong ▲Department of Blood Transfusion,Chuzhou Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine,Anhui Province,Chuzhou 239000,China[Abstract]Objective To explore the value of two pairs and a half quantitative detection of hepatitis B.Methods A to⁃tal of 15184cases of suspected hepatitis B patients admitted to Chuzhou Hospital of Integrated Traditional Chineseand Western Medicine from January 2018to January 2020were selected.The patients underwent two pairs and a half quantitative detection (chemiluminescence method)and qualitative detection (ELISA).The positive rates of two pairsand a half indexes,the detection rates of "big three positive"and "small three positive"of the two detection methods were observed,and the specificity,sensitivity and accuracy of the two detection methods were compared.Results The positive rates of HBeAg (13.59%)and HBeAb (57.90%)detected by quantitative detection of chemiluminescence method were higher than those of qualitative detection of ELISA (6.86%,31.30%),the differences were statistically sig⁃nificant (P <0.05).There was no significant difference in the positive detection rate of HBsAg,HBsAb and HBcAb be⁃tween quantitative detection by chemiluminescence method and ELISA qualitative detection (P >0.05).The detection rate of "small three positive"in quantitative detection of chemiluminescence method (53.91%,8186/15184)was higherthan that of ELISA qualitative detection (39.68%,6025/15184),the difference was statistically significant (P <0.05).The specificity,sensitivity and accuracy of quantitative detection of chemiluminescence method were higher than those of qualitative detection of ELISA,the differences were statistically significant (P <0.05).Conclusion The positive detec⁃tion rate of two pairs and a half quantitative detection of hepatitis B is higher than that of qualitative detection,with higher specificity,sensitivity and accuracy,and higher clinical application value,which provides effective reference forclinical diagnosis and treatment.[Key words]Hepatitis B;Two pairs and a half;Quantitative detection;Chemiluminescence;Qualitative detection;Di⁃agnostic value[作者简介]刘雅(1986-),女,本科,检验师,主要从事血液病临床工作▲通讯作者:陈红(1975-),女,本科,主管检验师,主要从事血液病临床工作149·检验医学·中国当代医药2021年1月第28卷第2期CHINA MODERN MEDICINE Vol.28No.2January 2021发光仪器定量检测ELISA 定性检测χ2值P 值151841518414532(95.71)13896(91.52)1.3560.821689(4.54)576(3.79)1.2450.7262063(13.59)1042(6.86)4.1230.0248791(57.90)4752(31.30)6.5860.0118961(59.02)8645(56.99)1.0230.8182013(13.26)1854(12.21)1.1020.8548186(53.91)6025(39.68)5.5480.017检测方法例数HBsAgHBsAbHBeAgHBeAbHBcAb大三阳小三阳表1定量检测与定性检测相关指标阳性检出率的比较[n (%)]发光仪器定量检测阳性阴性ELISA 定性检测阳性阴性χ2值P 值10199425787927451824378981357996.00(10199/10624)74.16(7879/10624)6.9020.00496.01(4378/4560)78.48(3579/4560)5.5210.01196.00(14577/15184)75.46(11458/15184)6.1050.008检测方法敏感度[%(n /N )]特异度[%(n /N )]准确性[%(n /N )]乙型肝炎病毒DNA 定量检测(例)阳性(n =10624)阴性(n =4560)表2两种检测方法特异度、敏感度、准确性的比较测是乙型肝炎诊断与评估的重要方法,为进一步探明其应用价值,本研究选取滁州市中西医结合医院收治的15184例疑似乙型肝炎患者,分析两对半定量和定性检测的结果,旨在探讨其诊断价值,现报道如下。

消化内镜室医院感染的预防与控制蒋欢欢;汪丽燕【摘要】消化内镜在人体腔内密切接触患者的分泌物、排泄物、血液和体液等污染物,其消毒及操作有着很强的专业性.随着其临床应用越来越广泛,医院内感染风险也相应增加,笔者对消化内镜室引起医院感染的相关因素及预防控制措施作一综述.【期刊名称】《华夏医学》【年(卷),期】2015(028)002【总页数】4页(P158-161)【关键词】医院感染;消化内镜;预防控制【作者】蒋欢欢;汪丽燕【作者单位】桂林医学院附属医院,广西桂林541001;桂林医学院附属医院,广西桂林541001【正文语种】中文【中图分类】R187.3医院感染是指患者在医院内获得的感染,医务人员在工作期间获得的感染也属于医院感染;以侵入性操作、医务人员污染的手等医源性传播途径为主。

随着医院新技术、新疗法的开展,获得性感染病原菌的变迁及细菌耐药性保护,增加了医院感染的机会。

消化内镜室患者多,节奏快,消化内镜使用后消毒灭菌难度大,随着这项侵入性诊疗技术的临床应用越来越广泛,由此带来的医院内感染风险也随之增加。

笔者就消化内镜室的医院感染危险因素与预防控制措施综述如下。

消化内镜室发生医院感染主要感染源有幽门螺杆菌(HP)、沙门氏菌、乙肝病毒、丙肝病毒、梅毒、结核菌、人类免疫缺陷病毒(HIV)等。

感染的途径主要分两类:一类是患者之间的相互感染,另一类是患者与医务人员之间互相感染。

2.1 生物性因素2.1.1 患者-患者由于内镜及其附件结构复杂,材质不同,多数不耐受高温、高压,怕腐蚀,管道细长,消毒和清理工作都是消化内镜室工作的难点和重点[1-2]。

由内镜引起的医源性感染越来越引起人们的重视。

随着医疗技术的发展,消化内镜的使用越来越广泛,消化内镜常用来做息肉切除术、黏膜切除术、胃肠道早期癌内膜剥离术(ESD)、食道静脉曲张套扎术、硬化术等,使用后的内镜带有大量的细菌、病毒、血液和胃肠分泌物,李秀英提出[3]:清洗、消毒环节不够,任意删减,长期使用内镜清洗消毒机等;某些医院存在就诊患者多,内镜数量少;医院在洗消设备上投入不足;部分医务人员消毒意识淡漠;都会影响内镜消毒的效果。

305名医院工作人员乙肝病毒感染状况调查

发表时间:2009-07-07T15:25:16.513Z 来源:《中外健康文摘》2009年第13期供稿作者:焦祖伟1 王艳秋2 [导读] 乙型肝炎在我国属常见、多发病。

对人群危害极大,尤其对医务人员更为严重。

(1吉林省通化市第三人民医院检验科吉林通化 134002) (2吉林省通化市第三人民医院预防保健科吉林通化 134002)【中图分类号】R512.6+2 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085(2009)13-0022-02 乙型肝炎在我国属常见、多发病。

对人群危害极大,尤其对医务人员更为严重。

它传染性强、传播途径复杂。

调查医院内工作人员的HBV感

染和传播具有一定意义。

现将调查结果报告如下:

1 调查对象与方法

我们以305名医务工作人员为调查对象,每例由静脉采血3ml,进行乙肝血清五项感染指标检测(两对半)。

使用试剂由山东3V生物工程集团有限公司提供,采用固相放免法,按说明书操作。

使用仪器为西安262厂生产的FJ2003/50G放免测量仪。

对检测结果有疑问者,均做重复测定。

对测HBV血清学标记五项感染指标中以抗HBc阳性为HBV感染诊断指标。

2 检测结果

2.1医院不同职务HBV感染率明显不同全院305名职工被检血清中,其中护士感染率为82.5%,医师感染率为70.2%,医技感染率为59.6%,干部感染率为51.2%,工人感染率为40%,总感染率为69.8%。

2.2医院工作人员与托幼、饮食服务人员的比较在对医院工作人员HBV感染情况调查时,与同时进行HBV普查的托幼人员和饮食服务人员262名HBV感染情况进行了比较。

262名普查人员中抗HBc阳性者为8例,感染率为

3.05%。

被测医院工作人员305名中HBc阳性者为213例,感染率为69.8%。

医院工作人员的感染率明显高于同时普查的托幼、饮食服务人员。

两组间P <0.05,两组间差异显著。

2.3 HBV感染检出年龄分布从调查资料显示,医院工作人员中HBV感染率随着年龄增加而上升。

40-60岁年龄感染率最高。

3 讨论

从调查结果可以看出,医院工作人员HBV感染率,护士、医师、医技人员高于干部工人,同时明显高于托幼、饮食服务人员。

也表明工作年限越长,感染率越高。

医院工作人员属高危易感人群,被HBV感染的途径可能与注射器针头刺破皮肤自我接种,乙肝病人的血液、体液、唾液、泪液等污染医务人员皮肤粘膜小伤口有关。

除某些例外,对确切的感染途径及时间没有记忆。

医务人员较密切频繁接触病人血液、体液是导致自身感染的职业性因素。

文献报导HBsAg阳性的血液、汗液、尿液、胸腹水等都能查出HBsAg。

医务人员对HBV感染与接触周围环境(高危区)与血(尤其是HBsAg阳性血)接触频率以及从事医疗工作年限是相关的。

调查还表明,医源性感染是十分严重的。

因此要严格执行消毒隔离制度,加强自我保护,是减少医源性感染的重要措施。

医务人员被HBsAg阳性血污染的针头刺伤后,应以碘伏处理伤口,肌肉注射高效价乙型肝炎免疫球蛋白或联合应用乙肝疫苗。

控制传染源,切断感染途径,从不同环节减少感染因素,以降低医院感染率的发生。