小麦赤霉病遗传与基因定位的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:412.66 KB

- 文档页数:5

15%丙硫唑.戊唑醇SC防治小麦赤霉病药效效果研究

一、15%丙硫唑.戊唑醇SC的药理特性

15%丙硫唑.戊唑醇SC是一种高效广谱的杀菌剂,具有内吸作用,对真菌的发芽、菌丝生长具有抑制作用,且对病菌快速产生抗性的能力较弱。

该药剂在植物体内能够迅速吸收、传导并在植物体内形成保护膜,从而有效地阻断病原菌对寄主的侵染,减轻病害的发展。

1. 试验材料:

本次试验选择小麦赤霉病发病较重的田间小麦作为试验材料。

2. 试验设计:

采用田间小区试验设计,设置不同的处理组和对照组,每个处理组和对照组各设置三

个重复。

3. 处理方案:

处理组分别采用不同浓度的15%丙硫唑.戊唑醇SC进行药剂处理,对照组则不进行处理。

4. 试验观测:

观测处理后小麦的生长情况、病情程度、产量和品质等指标,评价药效效果。

经过一段时间的试验观测,我们得出以下结论:

1. 15%丙硫唑.戊唑醇SC处理组小麦生长情况良好,植株生长势强,叶片色泽翠绿,

穗部饱满。

而对照组小麦植株生长迟缓,叶片出现枯黄现象,穗部数量和质量明显较差。

2. 15%丙硫唑.戊唑醇SC处理组小麦的病情程度明显减轻,病斑数量减少,病情较为

稳定。

而对照组小麦的病情逐渐加重,病斑数量增多,病情严重。

本次研究结果表明,15%丙硫唑.戊唑醇SC能够有效地防治小麦赤霉病,具有良好的药效效果。

将来在小麦赤霉病的防治中可以考虑使用15%丙硫唑.戊唑醇SC进行药剂处理,

以提高小麦的产量和质量,减少病害带来的损失。

抗赤霉病高产小麦品种华成麦1688的选育及栽培要点一、选育背景随着气候变化和农业生产方式的改变,小麦赤霉病在全球范围内已经成为严重的病害之一,给小麦的种植和生长带来了巨大的威胁。

为了应对赤霉病的挑战,各地的农业科研单位和农业公司积极开展了抗赤霉病高产小麦品种的选育工作。

小麦品种华成麦1688就是其中的一例,它通过对小麦的品种改良和育种,成功地培育出了一种抗赤霉病、高产的小麦品种,为农业生产提供了重要的支持。

二、选育过程华成麦1688的选育过程主要包括对小麦种质资源的筛选和育种方法的改良。

在种质资源的筛选中,科研人员从全球范围内收集了大量的小麦种质资源,经过多年的试验和比较,选出了一些具有较强抗病能力和高产性的种质资源。

在育种方法的改良方面,科研人员采用了现代分子生物学和遗传工程的技术手段,通过对小麦基因的改良和转移,成功地培育出了抗赤霉病、高产的小麦品种。

三、品种特点华成麦1688的品种特点主要包括抗赤霉病、高产和适应性广。

它具有较强的抗病能力,能够有效地抵抗赤霉病的侵害,保证了小麦的生长和产量。

它还具有较高的产量,能够在不同的环境条件下实现稳定的丰收。

华成麦1688的适应性也很广,能够适应不同的土壤和气候条件,为小麦的种植提供了更多的选择。

四、栽培要点为了保证华成麦1688的生长和产量,农民在栽培过程中需要注意以下几点要点:土壤肥力要求:华成麦1688对土壤肥力要求较高,种植地点的土壤应该具有较高的肥力,土壤pH值应该在6.5-7.5之间,有机质含量应该在2-3%之间。

播种时间:华成麦1688的播种时间应该在当地的最佳播种时间内,一般在秋季9月中旬至10月初。

密植要求:华成麦1688的密植要求适中,一般每亩播种量在150-200公斤之间。

施肥要求:华成麦1688的施肥要求也比较严格,要根据土壤肥力和作物生长的需要进行合理施肥,特别是在拔节期和孕穗期应该增加氮肥的施用。

病虫害防治:尽管华成麦1688具有较强的抗病能力,但在生长过程中还是需要做好病虫害的防治工作,一旦发现病虫害应该及时进行防治,以保证小麦的生长和产量。

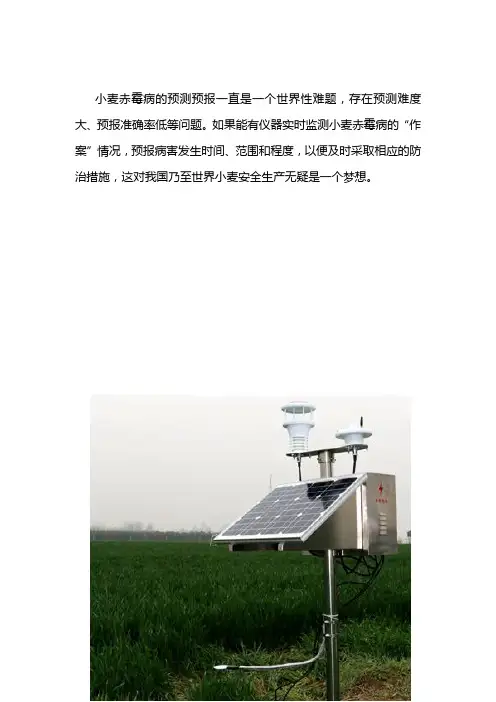

小麦赤霉病的预测预报一直是一个世界性难题,存在预测难度大、预报准确率低等问题。

如果能有仪器实时监测小麦赤霉病的“作案”情况,预报病害发生时间、范围和程度,以便及时采取相应的防治措施,这对我国乃至世界小麦安全生产无疑是一个梦想。

小麦赤霉病是典型的气候性病害,若小麦抽穗扬花期间连阴雨或大雾、结露天气多,田间湿度大,将会偏重至大流行。

近年来,随着全球气候变暖、雨区北移,以及耕作制度的变革,小麦赤霉病流行区域不断扩大。

在此基础上,2012年12月西安黄氏生物工程有限公司研发出我国首款小麦赤霉病自动监测预报器,依据小麦抽穗期间的相关因子,包括气象因子、初始菌源量、小麦抽穗始期、品种开花期值等,自动预测小麦蜡熟期赤霉病病穗率,同时利用物联网与云计算技术开发了小麦赤霉病自动监测预警系统。

经过不断试验、完善,目前团队已生产出第六代型号样机,最新的预报器以太阳能为动力,采用更先进的雨量、温度、叶片表面湿润时间、光照强度等传感器。

整个仪器高1.5米,由一根不锈钢金属作支柱,上面分别配有普通电脑显示器大小的数据发射器盒与太阳能板。

基于物联网的遍布全国各地的数据监测,数据采集,数据上报的传感器网络,实时全天候的监控自然天气变化,并且将数据上传到服务器端口。

西安黄氏生物工程有限公司实现了这个梦想:他们研制的小麦赤霉病预报器,不仅实现了自动化,而且预报准确率达到90%以上。

12月24日,对该研究项目进行了考察,一致认为,该小麦赤霉病自动化预报器及实时监测预警平台处于标杆水平。

小麦抗赤霉病评价技术规范1 范围本文件规定了小麦抗赤霉病接种体制备、接种方法、病害调查及抗性评价的技术规范。

本文件适用于普通小麦、野生小麦和小麦近缘种等。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5009.111 食品安全国家标准食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定NY/T 1443.4 小麦抗病虫性评价技术规范第4部分:小麦抗赤霉病评价技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1小麦赤霉病由禾谷镰孢(Fusarium graminearum Schwabe[有性世代为Gibberella zeae(Schw.)Petch])等镰孢属真菌侵染小麦穗部,引起小麦穗枯,产生红色霉层,同时在籽粒中可产生脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)和玉米赤霉烯酮(ZEN)等多种真菌毒素,造成小麦减产和品质下降的小麦病害。

3.2抗侵染寄主植物避免、终止或阻滞病原物侵入,减轻发病和损失程度的可遗传特性。

3.3抗扩展寄主植物阻滞病原物扩展,减轻发病和损失程度的可遗传特性。

3.4抗毒素积累病原物侵入后寄主植物限制病原物毒素分泌或降解毒素,减少组织中毒素含量的可遗传特性。

3.5严重度发病植物单元上发病面积或体积占该单元总面积或总体积的百分率,亦可用分级法表示,即将发病的严重程度由轻到重划分出几个级别,分别用一些代表值表示,说明病害发生的严重程度。

3.6病情指数综合衡量发病率和严重度的病情评价指标。

计算公式如下(1):()/()1000max 0DI X S X S i i i n i i n=⋅⋅⨯==∑∑ (1)式中:DI ——病情指数;i ——病级数(0~n ); X i ——i 级的单元数;S i ——i 级严重度的代表值; S max ——严重度的最高级值。

⼩麦⾚霉病穗组织中黄⾊镰⼑菌和DON毒素的定量分析1期吴茂森等:⼩麦⾚霉病穗组织中黄⾊镰⼑菌和DON毒素的定量分析譬2305罩20善。

1。

55剁20慈i-e甾善-:棚Ill呈8薹茎?误00l234病菌⽣物量对致值Logvalue(Pg)05101520253035病菌⽣物量三重复平均值Averageofthreereplicates(xtCpg)图1⼩麦接种穗中黄⾊镰⼑菌TaqMan实时PCR定量分析Fig.ITaqManreal—timePCRquantificationofFusariumculmonMYzininoculatedwheatheads表117个⼩麦品系麦穗组织中黄⾊镰⼑菌DNA和DON毒素含量的测定Table1MeasurementsofFusariumculll'lorumDNA(FeDNA)andDONcontentintheinoculatedheadsof17wheatvarieties4daysafterfu.galinoculation⼩麦品系(基园型)FcDNA含量DON毒素含量⼩麦品系(基因犁)FcDNA含量DON毒素含量WheatlinesFeDNAcontentDONcontentWhemhnesFcDNAcontentDONcontent(genotype)(w/msDW)(t培,/mL)(genotype)(w/msDW)(ttg/mL)2—4447.91±135.0515.50⼟1.42lcr7—8628.91±152,3914,2l±2.346—21115.15±849.517.46±0.7l108—45723.32±2697.5841.10-I-2.906—4838.36±144.4133.07±5.21108—5871.174-212.8l2.92±0.3824—4930.47-I-101.6843.36±2.33108—6532.5l4-471.5515.Ol±1.9369⼀l22647.17±3480.0873.63±15.59108—97137.34±725.4357.094-19.2786—226470.65±14910.8468.67±12.20114—17807.534-l758.7479,55±15.22102⼀I13843.27±l198.18102.09±23.80114—414097.39±554.7195.984-15.42102—4232.84⼟119.15II.86±0.49119—513467354-4070.8086.11±34.67107—41193.67±465.6635.11±9.65DON含量平均值x与标准差),相关|⽣为Y=0.1846x+0.1265,显⽰重复间变化极⼩;对同⼀批样品进⾏独⽴重复测定,同样显⽰出较好的重复性;在标准样品中等量加⼊检测样品后,其测定数据基本不受除DON外其它成分的⼲扰(R2=0.934)。

15%丙硫唑.戊唑醇SC防治小麦赤霉病药效效果研究小麦是世界上最重要的农作物之一,小麦赤霉病一直以来都是影响小麦产量和质量的重要病害。

赤霉病是由赤霉贝壳属真菌引起的,主要侵染小麦的叶片和穗部,严重影响小麦的光合作用和营养吸收,最终导致减产。

为了有效防治小麦赤霉病,农业界一直在不断地进行药剂防治的研究和实践。

丙硫唑和戊唑醇被认为是两种广谱的杀菌剂,对小麦赤霉病有着良好的防治效果。

本文即着重研究15%丙硫唑.戊唑醇SC防治小麦赤霉病的药效效果,以期为小麦赤霉病的防治提供科学依据和技术支持。

一、试验材料与方法1.1 试验材料本次试验所用的小麦品种为当地优势的耐病抗逆的小麦品种,赤霉病病源菌来源于当地小麦田间。

本试验所用的药剂为15%丙硫唑.戊唑醇SC,该药剂采用喷雾方式喷施,具有广谱、高效、低残留等特点。

本次试验采用田间小区试验的方式进行,随机布置各个处理,每个处理重复3次。

试验总共设置5个处理,包括对照组和4个不同浓度的药剂处理组。

在小麦穗部发病初期,即开始拔节前,选取健康的小麦田地作为试验地,将各个处理均匀喷雾施药,待药剂干燥后,进行后续观察和记录。

二、结果与分析2.1 药剂对小麦赤霉病的防治效果经过一段时间的观察和记录,得出以下结论:(1)15%丙硫唑.戊唑醇SC对小麦赤霉病的防治效果明显,喷施后3天,植株上的病斑明显减少,病情得到了有效的控制;(2)随着药剂浓度的增加,防治效果呈现出逐渐增强的趋势,即药效与浓度呈正相关关系;(3)在本次试验的范围内,药剂的最佳使用浓度为X,此时能够达到最佳的防治效果;(4)与对照组相比,15%丙硫唑.戊唑醇SC处理组的小麦产量明显提高,表明该药剂对小麦的生长发育没有明显的负面影响。

2.2 药剂对环境的影响在使用15%丙硫唑.戊唑醇SC进行药剂防治的过程中,我们也对药剂对环境的影响进行了观察和记录。

(1)15%丙硫唑.戊唑醇SC在推荐使用浓度下,对环境的影响较小,无明显的毒副作用;(2)在喷施后的一定时间内,药剂会逐渐分解和光解,对土壤和水质没有造成明显的污染;(3)药剂喷施后的一定时间内,对农作物周围的微生物群落没有造成明显的影响,生态环境得到了较好的保护。

第一节小麦育种与生产概况一、1、世界小麦育种与生产概况小麦是世界上重要的粮食作物。

小麦是世界上种植面积最广,总产最高的粮食作物。

种植面积的扩大主要由于具有抗耐性品种的选育与推广,单产的提高是品种改良和栽培技术共同作用的结果2、中国小麦生产概况我国是世界上种植小麦面积最大、产量最高的国家我国小麦的主要产区在河南、山东、河北、江苏、四川、安徽等地。

其中河南、山东、河北三省是我国小麦的生产大省,每年小麦产量都占到全国小麦产量的50%以上。

3、我国的小麦特别是优质麦与国际上相比差距(1)国产强筋小麦,虽然面筋含量不低,但筋力不够强,达不到国外标准。

(2)国产弱筋小麦主要存在蛋白质含量偏高和延伸性不足等问题(3)国产中筋小麦研究不够(4)盲目追求面积,地区和栽培条件不宜,品质不够稳定。

(5)优质小麦转化成优质专用粉的量少,不足生产量的三分之一。

4、造成我国优质麦与国际上优质麦存在较大差距的制约因素和主要原因是:(1)育种周期长,(2)部门间缺乏沟通,管理不协调。

(3)品质测定与育种不同步。

(4)品质评价未成体系。

5、江苏小麦生产及品种分布弱筋小麦主要以扬麦13、宁麦9号、宁麦13为主,且以扬麦13的年际间较为稳定中筋小麦以扬麦11、扬麦12、郑麦9023、徐麦856及扬麦16为主,且以扬麦11、扬麦12、郑麦9023表现为年际间较为稳定淮北麦区应用的强筋小麦品种主要以烟农19、淮麦20为主,且年际间稳定。

6、江苏主导品种特性特征扬麦11,扬麦12、扬麦13、扬麦16、扬麦16、宁麦9号、宁麦13、郑麦9023、徐麦856、淮麦20、烟农197、江苏新近育成的几个小麦新品种的特性特征二、生产应用小麦种与品种的类型小麦禾本科小麦属(2多个种),生产上90%多为普通小麦(六倍体,AABBDD),8%硬粒小麦(四倍体,AASS),其余圆锥小麦(四倍体,AABB)、密穗小麦(六倍体,AABBDD)、斯卑尔脱小麦(六倍体,AABBDD)等。

小麦赤霉病发病症状及防治措施摘要:小麦是国内重要的经济作物。

小麦赤霉病会对小麦产量和质量造成严重威胁。

加强对小麦赤霉病的全程防控,是提高小麦产量与品质的重点所在。

基于此,需要全面掌握小麦赤霉病的发病特点、发病原因等信息,分析研究小麦赤霉病的出现规律,并以此为基础来提高防治效果。

本文结合小麦实际情况,对赤霉病发病原因及其规律进行一定分析,并提出了相应的防控建议。

关键词:小麦赤霉病;发病症状;防治措施小麦赤霉病在全国小麦各主要产区都有可能发生。

为此,相关工作人员需以化学防治为重点,保证小麦的生产质量与生产数量,确保小麦丰产丰收,从而进一步促进我国农业经济的发展。

1.小麦赤霉病概述小麦赤霉病又称麦穗枯、烂麦头、红麦头,是一种在全球范围内都会发生的小麦生长常见疾病。

该病直接导致麦穗腐烂,同时造成麦苗枯死,发生基腐病。

发病后,小麦产量将减产15%左右,尤其发病严重的地块,减产可达80%以上[1]。

由于危害严重,小麦赤霉病又叫麦癌。

一旦发生赤霉病,小麦必然减产,也会产生毒素,吃到一定数量,会影响人的身体。

小麦产量和质量受到严重影响。

未及时防治的地块,可发生90%以上赤霉病。

所以做好前期的防控是必不可少的。

小麦赤霉病在小麦开花至盛花期侵染率最高,小麦感染赤霉病后品质降低,籽粒干瘪,出粉率降低,不仅对小麦生产造成严重的产量损失和品质影响,更重要的是其病麦毒素影响食品安全,产生以脱氧雪腐镰刀菌烯醇(即呕吐毒素DON)为主的霉菌毒素,对人和动物的危害都很大,当小麦中的病麦率达到4%以上时,就不能吃了,需要另外处理。

2.小麦赤霉病发病原因及规律小麦赤霉病,属于侵染真菌的一种病害。

其发病原因主要与前期小麦有无感病直接相关。

加之连日降雨,田间湿度较大,加之植株通风性较差,致使田间气候环境较为有利,从而出现了繁殖赤霉病孢子的现象。

同时也与温度有关,赤霉病只要气温高于12℃,病原菌就开始繁衍发生,长期的高温环境对赤霉病的发生有直接的促进作用[2]。

小麦育种研究进展及趋势分析小麦作为我国重要粮食作物之一,一直以来受到政府和科学界的高度关注。

作为小麦育种研究的核心,小麦种质资源的收集、整理和鉴定一直是育种研究的重要方向。

同时,小麦产量、品质稳定性与抗病性也是小麦育种研究的重要策略和目标之一。

一、小麦育种研究现状1. 小麦种质资源的收集与鉴定收集和鉴定小麦种质资源是小麦育种研究的重要环节。

现阶段,我国已经建立了较为完善的小麦种质资源库,收集并保存了大量的小麦种质资源,覆盖了全国的主要生产区域。

同时,我国还对小麦种质资源进行了鉴定和分类,包括国家小麦种质资源鉴定与分类、我国小麦遗传资源评估、小麦主要病害鉴定等等。

这些工作为小麦育种研究提供了丰富的遗传学和生理学研究素材。

2. 小麦品质稳定性的研究小麦品质稳定性一直以来是小麦育种研究的重点之一。

小麦的品质主要包括粒形、蛋白质含量以及耐贮性等方面。

目前,国内外学者在研究小麦品质稳定性的同时,也在探索品质形成机理以及优良品种遗传基础等方面的问题。

该领域的研究将有助于提高小麦生产及加工的品质和附加值。

3. 小麦产量和抗病性研究小麦产量和抗病性也是小麦育种研究的重要领域。

近年来,随着工业化和城市化的加速,小麦种植环境的变化以及病害的变异和复杂性也在不断增加。

因此,小麦产量和抗病性的研究也必须随之调整方向。

其中,在小麦产量研究方面,目前主要依靠株高和灌浆期长短方案来提高小麦的产量。

在抗病性方面,已有大量的小麦育种研究取得了显著的进展,通过深入研究小麦病害的发生机理以及遗传基础等方面,并通过进一步研究育种策略,研制出了许多抗病性强、产量高的新品种。

二、小麦育种研究趋势1. 基因编辑技术在小麦育种中的应用基因编辑技术是在基因本身上直接进行修改和编辑的新型遗传技术。

通过应用基因编辑技术,研究者可以选择性地删除或替换小麦中具有不良特性的基因,或者增强某些有益特性的基因。

这种新型技术不仅适用于小麦育种,也可以应用于其他植物和动物的育种研究。

小麦稳产性状与品质的遗传基础研究小麦是我国重要的粮食作物之一,其产量和品质直接关系到国家的粮食安全和经济发展。

如何提高小麦的产量和品质一直是农业科学家们探索的焦点问题。

近年来,随着基因技术的发展,越来越多的研究表明,小麦稳产性状和品质的遗传基础对于小麦的改良和品种育种是至关重要的。

一、小麦稳产性状的遗传基础研究小麦的稳产性状指的是小麦全生育期内,产量具有稳定的表现,不受外部环境因素的影响。

如何通过提高小麦的稳产性状来保障粮食生产的可持续发展是当前农业科学家们需要解决的问题。

小麦的稳产性状涉及到多个性状,如生育期长短、抗旱、抗病、抗虫等。

这些性状的表现受到多基因遗传的影响,且与环境的交互作用较为显著。

因此,为了研究小麦稳产性状的遗传基础,需要通过大规模的遗传杂交和群体分析来筛选关键性状,确定各个性状的遗传模式与遗传基础,从而为小麦品种育种提供理论基础。

二、小麦品质的遗传基础研究小麦的品质指小麦加工后所得到的产品满足国家标准的程度。

小麦的品质关系着面粉品质、饮食口感、营养等多个方面。

因此,小麦品质的提高一直是小麦品种选择的重要指标之一。

小麦品质受多个因素影响,如品种特性、生长环境、加工工艺等。

为了研究小麦品质的遗传基础,需要通过基因组学的方法,从诸多基因中筛选关键基因,研究其在品质形成过程中的调控机制和作用方式。

三、小麦稳产性状和品质的遗传基础研究现状小麦稳产性状和品质的遗传基础研究在中国一直是一个热点领域。

近年来,随着基因技术和分子遗传学的发展,相关研究已经取得了重要进展。

例如,在小麦品质的研究中,科学家们已经成功地通过分子标记辅助选择等方法选育出多个优良小麦品种;在小麦稳产性状的研究中,科学家们通过多种遗传分析方法,研究了小麦抗病、抗逆性、长势性状等关键性状的遗传基础,发现了关键基因,并利用这些基因引入到优良品种中,提高了小麦的产量和品质。

未来,随着科技的不断进步,小麦稳产性状和品质的遗传基础研究将会得到持续深入的发展,为小麦优质高产科学种植提供更加精准的理论依据和实践指导。

生物技术进展2016年㊀第6卷㊀第5期㊀305~311CurrentBiotechnology㊀ISSN2095 ̄2341进展评述Reviews㊀收稿日期:2016 ̄04 ̄06ꎻ接受日期:2016 ̄05 ̄11㊀基金项目:国家自然科学基金项目(31601307)ꎻ湖北省农业科技创新中心项目(2007 ̄620 ̄001 ̄03)ꎻ主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心资助项目资助ꎮ㊀作者简介:张志明ꎬ助理研究员ꎬ主要从事农业技术推广研究ꎮE ̄mail:381683935@qq.comꎮ∗通信作者:赵翠荣ꎬ高级农艺师ꎬ主要从事小麦遗传育种研究ꎮE ̄mail:nkyzhaocr.2007@163.comꎻ郑军ꎬ助理研究员ꎬ主要从事小麦遗传育种研究ꎮE ̄mail:sxnkyzj@126.com小麦(TriticumaestivumL.)野生资源的发掘㊁利用研究进展张志明1ꎬ㊀汤才国2ꎬ3ꎬ㊀杨三维1ꎬ㊀乔麟轶1ꎬ㊀常建忠1ꎬ㊀赵翠荣4ꎬ5∗ꎬ㊀郑㊀军1∗1.山西省生物研究所ꎬ太原030001ꎻ2.中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所ꎬ合肥230031ꎻ3.中国科学技术大学生命科学学院ꎬ合肥230027ꎻ4.长江大学ꎬ主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心ꎬ湖北荆州434023ꎻ5.襄阳市农业科学院ꎬ湖北襄阳441057摘㊀要:小麦是世界主要的粮食作物ꎬ其生产面积居谷类作物之首ꎮ由于长期的定向选择ꎬ小麦遗传多样性不断降低ꎬ品种间杂交难以选育出抗性和综合性状优良的突破性品种ꎮ然而小麦近缘种如黑麦(Secale)㊁簇毛麦(Haynaldia)和偃麦草(Elytrigia)等包含很多优异基因ꎬ并且与小麦基因组间具有很好的互补性ꎮ可见远缘杂交在世界小麦育种实践中发挥了重要的作用ꎮ综述了小麦近缘野生资源的多样性㊁近缘野生种的利用方法和存在问题等的研究进展ꎬ讨论了小麦野生资源在小麦遗传改良的重要性和发展方向ꎬ以期为小麦优良品种培育及其遗传研究提供参考ꎮ关键词:小麦ꎻ远缘杂交ꎻ遗传多样性ꎻ遗传改良DOI:10.3969/j.issn.2095 ̄2341.2016.05.01AdvancesonGeneDiscoveryandUtilizationofWildRelativesofTriticumaestivumL.ZHANGZhi ̄ming1ꎬTANGCai ̄guo2ꎬ3ꎬYANGSan ̄wei1ꎬQIAOLin ̄yi1ꎬCHANGJian ̄zhong1ꎬZHAOCui ̄rong4ꎬ5∗ꎬZHENGJun1∗1.BiologyInstituteofShanxiꎬTaiyuan030001ꎬChinaꎻ2.InstituteofTechnicalBiology&AgricultureEngineeringꎬHefeiInstitutesofPhysicalScienceꎬChineseAcademyofSciencesꎬHefei230031ꎬChinaꎻ3.SchoolofLifeSciencesꎬUniversityofScienceandTechnologyofChinaꎬHefei230027ꎬChinaꎻ4.HubeiCollaborativeInnovationCenterforGrainIndustryꎬYangtzeUniverisityꎬHubeiJingzhou434023ꎬChinaꎻ5.XiangyangAcademyofAgriculturalSciencesꎬHubeiXiangyang441057ꎬChinaAbstract:Wheatisoneofthemostimportantcropsinworldwideꎬanditsproductionareaisthelargestincerealcrops.Howeverꎬthegeneticdiversityisdecreasingbecauseofthelong ̄termdirectionalselection.Thereforeꎬitisdifficulttoselectexcellentvarietiesthroughinterspecifichybridization.FortunatelyꎬmanyfavorablegenesexistinwheatrelatedspeciesꎬsuchasSecaleꎬHaynaldiaꎬElytrigiaꎬetc.ꎬwhichhavegoodcomplementaritywithwheatgenome.Distanthybridizationꎬthereforeꎬplaysanimportantroleinwheatbreedingandproductionintheworld.Researchprogressaboutdiversitiesꎬutilizationꎬandproblemsofwildrelativesofwheatwereintroducedinthispaper.Furthermoreꎬtoprovidesomeimportantinformationforwheatbreedingandgeneticresearchꎬwediscussedtheeffectanddevelopmentdirectionofwildrelativesincommonwheatimprovement.Keywords:wheatꎻdistanthybridizationꎻgeneticdiversityꎻgeneticimprovement㊀㊀小麦是我国主要的粮食作物ꎬ种植面积和产量均占全国粮食种植总面积和总产量的四分之一[1]ꎮ当前小麦育种处在爬坡阶段ꎬ如何快速㊁有效的提高小麦单产已成为世界性难题ꎮ此外ꎬ. All Rights Reserved.少数品种在生产上的大面积种植使得小麦群体的遗传基础日益狭窄ꎬ遗传脆弱性和突发性病害的隐患增加ꎮ育种实践表明ꎬ每次作物产量突破都有赖于特异种质资源的发现和利用ꎮ因此ꎬ挖掘和利用重要农艺性状相关基因资源对于小麦遗传改良有着重要的意义ꎮ小麦野生资源种类繁多㊁遗传基础丰富ꎬ蕴藏着很多优质㊁高产㊁抗病虫㊁抗逆等优异基因ꎬ是小麦遗传改良的基因资源库ꎮ自20世纪以来ꎬ人们开始对小麦野生资源进行发掘和利用ꎬ并取得了巨大的成就[2ꎬ3]ꎮ在遗传育种和生物技术飞速发展的今天ꎬ从小麦野生资源中发掘控制重要性状的基因并有效利用仍是提高小麦遗传改良进程的有效方法ꎮ本文综述了小麦近缘野生资源的多样性㊁近缘野生种的利用方法和存在问题等几方面的研究进展ꎬ讨论了小麦野生资源在小麦遗传改良的重要性和发展方向ꎬ以期为小麦优良品种培育及其遗传研究提供参考ꎮ1㊀小麦近缘野生资源概述作物种质资源指植物个体㊁具有全能性的植物器官㊁组织或细胞甚至是染色体或者控制作物遗传性状的基因等种质载体ꎮ作物基因源包括种质资源及其包含的所有基因ꎬ即遗传关系较近且容易向作物转移基因的植物群体及其基因编码的遗传信息ꎮ小麦野生资源是指小麦族中除栽培小麦㊁栽培大麦和栽培黑麦以外其他物种的总称ꎬ包括小麦属的其他物种和小麦族各属ꎬ小麦族的全部属㊁种都被视为小麦的近缘植物ꎮ据统计ꎬ小麦野生资源全球包括种㊁亚种和变种等325个分类单元ꎬ主要分布于欧亚大陆的温带和寒温带[2]ꎮ小麦是异源六倍体ꎬ基因源很宽ꎬ目前小麦族中约有14个属的数十个种与小麦杂交成功ꎮ自从基因组符号委员会统一小麦属㊁种的基因组符号后ꎬ依据与小麦遗传关系的远近以及Harlan划分作物基因源的方式ꎬ将小麦基因源划分为一级基因源㊁二级基因源和三级基因源[3]ꎮ一级基因源中属于小麦野生资源的是六倍体小麦原始种马卡小麦(T.macha)㊁拟斯卑尔脱小麦(T.spelta)和瓦维洛夫小麦(T.vavilovi)ꎮ二级基因源中的原始种和野生种均为野生资源ꎬ原始种包括栽培一粒小麦(T.monococcumꎬAA)和辛斯卡亚小麦(T.sinskajaeꎬAA)ꎬ野生种包括乌拉尔图小麦(T.urartuꎬAA)和野生一粒小麦(T.boeoticumꎬAA)ꎮ四倍体小麦中原始种有栽培二粒小麦(T.dicoccumꎬAABB)㊁伊斯帕汗二粒小麦(T.ispah ̄anicumꎬAABB)㊁科尔希二粒小麦(T.paleocolchi ̄cumꎬAABB)㊁提莫菲维小麦(T.timopheeviiꎬAAGG)和密利提奈小麦(T.militinaeꎬAAGG)ꎻ野生种有野生二粒小麦(T.dicocoidesꎬAABB)和阿拉拉特小麦(T.araraticumꎬAAGG)ꎮ另外ꎬ二级基因源还包括茹科夫斯基小麦(T.zhukovskyiꎬAAAAGG)㊁带D组的山羊草(AegilopsꎬDD)和带S组的山羊草(Aegilopssp.ꎬSS)[3]ꎮ三级基因源是指不含小麦A㊁B和D基因组的小麦族物种ꎬ除了栽培大麦和栽培黑麦外均为野生种ꎬ包括山羊草属(AegilopsꎬCUM)㊁鹅观草属(RoeogneriaꎬStHY)㊁偃麦草属(ElytrigiaꎬEbEeSt)㊁冰草属(AgropyronꎬP)㊁簇毛麦属(HaynaldiaꎬV)㊁黑麦属(SecaleꎬR)㊁旱麦草属(EremopyrumꎬF)㊁大麦属(HordeumꎬH)㊁棱轴草属(TaeniatherumꎬTa)㊁披碱草属(ElymusꎬStHYP)㊁异形花属(HeterantheliumꎬQ)㊁赖草属(LeymuꎬNsXm)㊁新麦草属(Psathy ̄rostachysꎬNs)和无芒草属(HenrardiaꎬO)等[4ꎬ5]ꎮ我国的小麦野生资源主要分布在气候温凉的北方地区ꎬ物种类型丰富且特有物种较多ꎮ在基因组水平上小麦族植物的基因组共有23个ꎬ我国有19个ꎮ此外ꎬ小麦野生资源还具有广泛的遗传多样性ꎬ分布环境可导致同一物种在基因水平上的差异ꎬ对我国同种粗山羊草进行醇溶蛋白分析发现ꎬ新疆及中原收集的材料其多样性差异较为显著[6]ꎮ2㊀小麦野生资源的优良特性小麦野生资源具有很多特异的优良性状ꎬ抗病性和抗逆性的利用工作开展最早ꎻ随着相关研究的不断深入ꎬ野生资源所具有的其他优异性状也不断被挖掘ꎬ如大穗㊁大粒㊁矮杆和高蛋白等优异性状的应用研究也取得了阶段性成果ꎮ正是基于野生资源丰富的遗传背景ꎬ使得小麦的遗传改良仍有巨大的潜力ꎮ小麦野生资源对重要病害如白粉病㊁赤霉病㊁条锈病以及黄矮病等具有较高的抗性ꎬ是抗病遗传研究和品种改良的重要材料ꎮ山羊草属与小麦属的遗传关系最近ꎬ其中的小伞山羊草(Aegilopsumbellata)㊁顶芒山羊草(Aegilops603生物技术进展CurrentBiotechnology. All Rights Reserved.comosa)㊁拟斯卑尔脱山羊草(Aegilopsspeltoides)对锈病和白粉病抗性最强[7]ꎮ黑麦属也是小麦白粉病和锈病的重要抗源ꎬ并且已在小麦品种改良中起到重要作用ꎬ小麦与黑麦杂交培育而成的新物种小黑麦(TriticalehexaploidLart.)是麦类作物属间进行人工杂种选育最为成功的例子ꎬ对不同病害均表现出较强的抗性[8]ꎮ簇毛麦属的导入系材料不仅对小麦白粉病㊁条锈病㊁秆锈病㊁叶锈病表现免疫或高抗ꎬ对赤霉病也具有较强的抗性[9]ꎮ此外ꎬ偃麦草属的抗锈病基因和抗赤霉病基因在中国小麦不同育种实践中也发挥了巨大作用ꎬ目前生产上的不少品种仍含有偃麦草的遗传基因[10]ꎮ小麦野生资源在长期的进化过程中也形成了对各种非生物胁迫的适应能力ꎮ粗山羊草在比较寒冷的环境中能正常生长ꎬ粘果山羊草(A.kotschyi)则具有较好的抗旱㊁耐热和耐盐性ꎬ冰草属植物大都对干旱㊁寒冷和盐碱环境表现出适度的忍耐能力[11ꎬ12]ꎮ一些野生资源还具有优良的品质性状ꎬ如小黑麦的蛋白质含量可以超过20%ꎻ粗山羊草含有提高面包烘培品质与胚乳硬度的相关蛋白ꎬ该蛋白吸收CO2后使面粉更易发酵[13ꎬ14]ꎮ此外ꎬ一些种属还具有较为特异的农艺性状ꎬ如大麦属的早熟性已广为认同ꎻ大赖草(Leymusracemosus(Lam.)Tzvel.)的大穗性也引起遗传育种学家们的关注[15]ꎮ可见ꎬ小麦野生资源中蕴藏着很多可供小麦遗传育种利用的优良特性ꎬ深入挖掘和利用可提高产量和抗性等重要农艺性状的基因资源对于小麦遗传改良有着重要的理论和实践意义ꎮ3㊀小麦野生资源中有利基因的发掘普通小麦在驯化过程中ꎬ发生了2次天然杂交ꎬ最终形成了异源六倍体ꎬ导致小麦的基因组具有一定的缓冲性ꎮ不断发掘新的优良基因是小麦遗传研究和品种改良的源泉ꎬ而鉴定野生资源中重要的基因ꎬ尤其是一些具有特殊经济或理论研究价值的基因尤为重要ꎮ小麦族内300多个物种大多数都能与普通小麦杂交ꎬ据不完全统计ꎬ已有5个属15个种向小麦转移了抗病基因[8]ꎮ黑麦在小麦遗传改良中发挥了巨大的作用ꎬ1R染色体短臂上具有可增加生物量和对条锈病㊁叶锈病㊁秆锈病和白粉病具有抗性的基因簇ꎬ与小麦1B短臂发生片段置换ꎬ形成小麦-黑麦1BL/1RS易位系ꎮ该易位系的丰产性和适应性较好ꎬ在全世界已得到了广泛的推广和应用ꎮ我国20世纪80年代后育成的小麦品种38%含有1BL/1RS易位系ꎬ其中北方冬麦区和黄淮冬麦区频率较高ꎬ分别为59%和42%ꎻ长江中下游冬麦区和西南冬麦区均为20%左右[10]ꎮ条锈病是小麦生产中最重要的流行病害ꎬ严重地威胁着我国乃至世界小麦的安全生产ꎮ自20世纪开展中间偃麦草利用工作ꎬ我国育成了以小偃6号为代表的小偃系列品种ꎬ成功解决了当时陕西地区锈病爆发的危机[3]ꎮ关于抗白粉病基因ꎬ目前已有大量来自野生资源的抗性基因/QTL定位和克隆的报道ꎬ如来自乌拉尔图小麦的显性抗病基因PmUꎻ栽培一粒小麦中发现了Pm1b㊁Pmlc㊁PmNCA4㊁PmNCA6㊁Pm2026和Mlm2033[16]ꎬ野生一粒小麦的Pm25和M1m80[17]ꎮ野生二粒小麦中相继鉴定到Pm16㊁Pm26㊁Pm30㊁Pm31㊁MlIW72㊁Pm36㊁Pm41㊁Pm42和PmG16等抗病基因[18ꎬ19]ꎮ粗山羊草中发现的抗病基因有Pm19㊁Pm34㊁Pm35㊁PmY201和PmY212[20]ꎻPm6㊁Pm27和Pm37来自提莫菲维小麦[21]ꎻ小伞山羊草的2U染色体上也发现了1个抗病基因PmY3[22]ꎮ2011年Cao等[9]利用基因芯片筛选到来源于簇毛麦的白粉病抗性基因Stpk ̄Vꎬ进一步推动了Pm21在小麦抗白粉病育种的应用ꎮ除白粉病抗性基因外ꎬ也有其他优异基因转入小麦的报道ꎮ簇毛麦4V染色体向普通小麦扬麦5号转移过程中产生了簇毛麦4VS与小麦4DL互补易位的双单体植株T4VS ̄4DLꎬ使小麦对梭条斑花叶病毒表现高抗[23]ꎮ从长穗偃麦草附加系中鉴定到3个高分子量麦谷蛋白亚基基因Ee2.1㊁Ee1.9和Ee1.8可显著提高当前小麦品质[24]ꎮ另外ꎬ冰草属的多粒特性㊁荆州黑麦的抗白粉性以及百萨偃麦草属的耐盐性等也取得了阶段性进展ꎬ有望在将来我国小麦生产中发挥重要的作用ꎮ在实际应用过程中来源于野生资源的优异基因往往与不良性状连锁ꎬ极大的束缚了相关优异基因的利用效率ꎮ传统育种周期长㊁效率低㊁育种技术仍需进一步改进ꎬ加速外源优异抗病基因的转育ꎮ4㊀小麦野生资源在基因发掘方面的应用小麦为异源六倍体ꎬ基因组庞大而复杂ꎬ基因703张志明ꎬ等:小麦(TriticumaestivumL.)野生资源的发掘㊁利用研究进展. All Rights Reserved.组研究进展滞后于其他农作物ꎮ近缘种基因组相对较小ꎬ通过比较基因组学方法结合近缘种突变体分析是小麦基因克隆和功能鉴定的有效方法ꎮ小麦春化基因Vrn1和Vrn2以及控制同源染色体配对的基因Ph1都是通过四倍体小麦获得[25~27]ꎮFaris[28]在野生二粒小麦Israe中发现了2个位于lAL和2AL上分别控制小穗数㊁穗长和紧凑穗形的基因ꎬ在此基础上根据大麦Clyl/Zeo信息证明该位点是控制产量性状的新基因ꎬ与赤霉病相关QTL感病位点部分重叠ꎮSlade等[29]利用EMS对四倍体小麦进行处理ꎬ构建了含1962个单株的突变群体ꎬ并且筛选获得246个waxy基因的等位突变体ꎮ2013年小麦A基因组供体乌拉尔图和D基因组供体粗山羊草的基因组草图绘制完成ꎬ为小麦基因组研究提供了一个良好的开端ꎬ数以万计的分子标记㊁高密度遗传图和基因功能注释与表达信息可以为小麦基因/QTL的定位和克隆提供有用信息ꎬ这些成果大大加快了小麦遗传改良的研究进程[30ꎬ31]ꎮ人工合成小麦在小麦基因挖掘和种质创新的过程中也发挥了重要作用ꎮ模拟普通小麦起源ꎬ将小麦二倍体野生种和四倍体小麦进行组合或者将小麦二倍体㊁四倍体野生种和普通小麦组合可以创造人工合成小麦以及外源染色体的附加系㊁易位系和代换系等ꎮ人工合成小麦不仅可以直接用来鉴定控制质量性状的基因ꎬ同时也为小麦育种提供了一个巨大的基因库ꎬ作为桥梁亲本在小麦遗传改良中发挥作用ꎮ在育种工作中ꎬ四川省近10年的主推品种 川麦42 为硬粒小麦和节节麦的合成种ꎬ在省区试中两年平均产量为6130.05kg/hm2ꎬ是四川省第一个区试超6000kg/hm2的品种ꎬ至今仍保持省区试的高产记录[32]ꎮ蜀麦969为四倍体兰麦AS2255和中东节节麦AS60创制的人工合成小麦选育出的新品种ꎬ是2005年之后四川省区试唯一超过6000kg/hm2的新品种ꎬ产量三要素协调且千粒重较高[33]ꎮ在理论研究方面ꎬ人工合成小麦也具有特殊的价值:①人工合成小麦大部分染色体结构变化和同源基因拷贝数变化可能发生在异源四倍化过程中ꎬ是多倍化过程中的遗传㊁表观遗传以及基因选择性表达的良好模式材料ꎮ②通过人工合成六倍体这一 模式系统 进行表达谱或蛋白质组学分析可以为异源六倍体小麦杂种优势的研究提供证据ꎮ如Li等[34]通过对人工合成六倍体及亲本材料进行转录组分析后ꎬ发现合成六倍体小麦3个发育阶段的非加性表达蛋白质编码基因数目非常有限ꎬ并表现为抽穗期非加性表达基因与细胞生长显著关联ꎻ与非加性表达基因不同ꎬ亲本表达显性基因在子代差异基因中占有相当的比例ꎬ并且四倍体亲本表达显性基因主要贡献于六倍体小麦发育ꎬ二倍体亲本表达显性基因主要贡献于六倍体小麦的适应性ꎻ抗逆㊁抗病㊁开花等重要生物学过程的miRNA均表现为非加性表达ꎬ并很可能参与了亲本表达显性基因的表达调控ꎮ③人工合成小麦具有丰富的表型ꎬ是挖掘重要性状相关基因的基础材料ꎮ由于人工合成小麦往往具有超亲特异性状ꎬ因此可以作为基因挖掘的载体ꎮSardesai等[35]从感虫亲本四倍体小麦Altar与节节麦杂交构建的人工合成六倍体小麦中鉴定到一个来自节节麦的抗黑森瘿蚊基因H32ꎬ并在六倍体中进行了转育验证ꎮ国内外关于人工合成小麦种质创新和理论研究已取得较大的进展ꎬ但目前人工合成小麦利用的亲本较少ꎬ尤其是利用三级基因源中的物种如中间偃麦草㊁大赖草㊁滨麦草等合成的新属或新种ꎬ在生产上直接推广应用还受到较多因素的限制ꎮ最主要的原因是细胞学上的不稳定性㊁遗传学上的不平衡性以及整体农艺性状的表现不理想ꎮ因此ꎬ挖掘和创制具有优良性状和利用潜力的新材料仍需受到重视ꎮ5㊀小麦野生资源有利基因的利用方法人们对大量的种质资源进行搜集并对其中的优良基因进行鉴定㊁分离及功能研究ꎬ最终目的是实现优异基因在品种改良和生产实践中发挥作用ꎮ将小麦野生资源中发掘的有益基因导入到普通小麦中ꎬ是扩大小麦遗传变异和促进品种改良的重要工作ꎮ从20世纪开始人们利用不同方法对小麦野生资源进行利用ꎬ随着生物技术的不断发展ꎬ利用野生资源优异基因的实验方法也在与时俱进ꎮ5.1㊀同源重组回交转育是利用优良基因进行作物育种的常用方法ꎮ六倍体小麦野生种是小麦的一级基因源ꎬ与普通小麦具有相同的基因组ꎬ杂交能正常结实容易进行基因的转移ꎮ二级基因源中具有比一803生物技术进展CurrentBiotechnology. All Rights Reserved.级基因源更丰富的野生遗传资源ꎬ比三级基因源更容易向六倍体小麦进行基因的转育ꎮ对于二倍体小麦及其他属种的基因转移ꎬ可以先借助于四倍体小麦作为桥梁亲本ꎬ再与六倍体小麦进行杂交和多代回交选择ꎬ实现基因向推广材料的导入[36]ꎮ目前利用同源重组对抗病基因进行转导和聚合的报道较多ꎬ如张增艳等[37]采用聚合育种方法将小麦抗白粉病基因Pm4ꎬPm13和Pm21累加ꎬ获得了多抗性基因聚合体ꎮ随着更多抗病基因的克隆以及对抗病相关机制研究的逐渐深入ꎬ抗病基因的聚合正在向分子水平发展ꎬ基于分子标记的前景和背景选择ꎬ大大提高了小麦外缘种质资源中优良基因的转移效率ꎮ5.2㊀染色体组工程三级基因源中的小麦野生资源由于不具有与小麦相同的基因组ꎬ染色体与小麦同源性较差ꎬ杂交后代部分不育或完全不育ꎬ基因转移比较困难ꎮ染色体组工程可以诱导增加或减少生物体内整组染色体ꎬ通过人工诱导或自然加倍将不同种或属染色体组的F1处理形成异源多倍体ꎮ目前已创制了八倍体小黑麦㊁八倍体小偃麦㊁小麦与滨麦草的七倍体㊁硬粒小麦与簇毛麦的双二倍体㊁提莫菲维小麦与节节麦的双二倍体㊁节节麦与乌拉尔图小麦的双二倍体㊁偏凸山羊草与波斯小麦的双二倍体㊁波斯小麦与节节麦的双二倍体等材料[38]ꎮ这些材料的综合性状普遍较差ꎬ虽然实现了遗传背景的转移ꎬ但目前尚无法直接用于实际育种工作中ꎮ5.3㊀整条染色体的遗传学操纵将控制目标性状基因所在的染色体进行转移ꎬ培育异附加系或异代换系ꎬ可降低不利基因累赘ꎮ自20世纪50年代Sears[39]首先利用四倍体小麦作为桥梁亲本选育得到小麦-簇毛麦异附加系以来ꎬ利用整条染色体转移一直是科学家们创造新种质的主要方法ꎬ2013年Mohammed等[40]发现添加有大赖草A和E染色体的异附加系对铝的耐受力增强ꎬ其中E染色体附加系的耐受力最强ꎮ此外ꎬ在创造异附加系过程中还会产生整条染色体的转移形成异代换系ꎬ由于置换的部分在同源染色体间具有一定程度的效应补偿能力ꎬ细胞学稳定性较异附加系更好ꎮ5.4㊀染色体片段的转移基于染色体片段转移的种质创新在发掘外源有益基因㊁促进小麦遗传改良以及保障国家粮食安全中一直发挥着重要作用ꎬ如1BL/1RS易位系已在世界范围广泛利用ꎬ大大提高了小麦品种的综合抗性和产量性状ꎮ但源于基因的外缘染色体臂或区段常导致易位系细胞学不稳定ꎬ且连锁的不良基因也大大降低了育种利用价值ꎮ此外ꎬ外缘染色体臂或区段内的染色体配对和重组常受到抑制而使目标基因的分子解析与克隆异常困难ꎬ如1BL/1RS易位系紧密连锁的黑麦碱基因大大降低了小麦品质ꎮ隐形异源渗入系是导入较小易位片段的材料ꎬ其细胞学稳定性强ꎬ连锁累赘少ꎬ且导入的优异基因能按照孟德尔遗传定律正常分离ꎮ这些特点使隐形异源渗入系成为外源优异基因资源利用的有效工具ꎬ在形态性状㊁产量性状和抗病特性等方面有着重要利用价值[41]ꎮ近年来ꎬ含有长穗偃麦草抗条锈和优质基因的小偃6号已成为我国小麦骨干亲本ꎬ大量衍生系及后代材料在黄淮麦区广泛种植ꎻ小冰麦系列品种在穗粒数㊁小穗数和穗长等性状表现突出ꎬ引起了研究者的广泛关注ꎬ其主要产量及相关性状遗传分析和QTL定位以及相关产量性状在不同品种背景下的遗传效应研究也取得阶段性研究成果[42]ꎮ李建波等[43]培育出CH223和CH7086等多份抗性和农艺性状优良的小麦-偃麦草隐形渗入系ꎬ这些品系具有良好产量和抗病性状ꎬ相关理论和应用研究已引起国内外同行的关注ꎮ可见ꎬ对这些优异资源进行深入研究和开发不但具有重要的理论价值ꎬ还能为小麦遗传改良提供新材料和新元件ꎮ5.5㊀基因工程利用基因工程技术可将小麦野生种中特定优良基因进行精细操作ꎬ克服了传统遗传育种中周期长㊁工作量大㊁效率低㊁随机性强的缺点ꎮ自转基因小麦植株问世ꎬ通过转基因方式对小麦遗传性状进行精确改良取得了一定进展ꎬ包括生物和非生物抗性㊁营养品质及产量性状等[44ꎬ45]ꎮ以转基因为代表的DNA重组技术提供了重大的突破和进步ꎬ产生了以转基因抗虫棉为代表的具有重大经济效益的产品ꎮ虽然转基因产品对人类健康的影响尚未形成一致看法ꎬ但公众对安全性的关注始终存在ꎬ相关DNA重组技术产品的应用还有待时日ꎮ近年来发展的基因组编辑成为一种新的转基因技术ꎬJi等[46]利用TALE/TALENs和CRISPR/Cas9对MLO基因进行精确编辑使小麦903张志明ꎬ等:小麦(TriticumaestivumL.)野生资源的发掘㊁利用研究进展. All Rights Reserved.获得了白粉病抗性ꎬ引起了人们的普遍关注ꎮ这种方法通过对目标基因的精准编辑ꎬ使基因组产生与自然突变或遗传诱变完全相同结果ꎬ具有遗传变异稳定和不携带任何外源片段的优点ꎮ6 展望小麦野生资源中已发现的优异基因很多ꎬ包括抗病㊁抗逆㊁高产㊁品质性状等ꎬ但在生产上广泛应用的并不多ꎬ只有偃麦草㊁簇毛麦和黑麦等少数资源发挥作用ꎬ这种现象多是育种实践中综合考虑农艺性状导致ꎮ与目标基因连锁的其他基因往往会产生不良性状ꎬ带来不同程度的负效应也称为连锁累赘ꎮ这种携带有优异基因的外缘染色体臂或区段ꎬ不仅导致其细胞学不稳定以及与其他不良基因连锁而大大降低了育种利用价值ꎻ而且也会因外缘染色体臂或区段内的染色体配对和重组受到抑制而使得目标基因的分子解析与克隆异常困难ꎮ例如Pm7的应用提高了小麦对白粉病的抗性ꎬ小麦产量却有所下降ꎻ1BL/1RS的四倍体小麦Durum代换系在干旱胁迫条件下具有良好的农艺性状ꎬ但面筋强度却大幅降低[47]ꎮ因此ꎬ应大力开展小麦与其近缘属小片段易位诱导ꎬ特别是基因渗入系选育和外缘染色体(臂)特异标记的开发ꎬ利用分子标记辅助选择从较大的后代群体中筛选含较小目标区域的重组体ꎬ从而解决连锁累赘现象ꎮ此外ꎬ利用先进的生物学技术ꎬ如TALE/TALENs㊁CRISPR/Cas9和DNA ̄NgAgo等技术ꎬ可对基因组进行切割和编辑实现目标基因片段的转移和修改ꎬ该技术为多倍体小麦的分子育种提供了一个新思路和技术框架ꎬ但目前小麦基因组定向编辑的工作量很大ꎬ优化技术和转化效率还有待进一步提高ꎮ野生资源创制的人工合成小麦如中间偃麦草㊁大赖草和滨麦草等合成的新属或新种ꎬ由于细胞学不稳定性㊁农艺性状很差导致难以在生产上广泛推广ꎮ人工合成的小黑麦在生产上虽有推广ꎬ但多数局限在生产条件比较薄弱的地区ꎬ如澳大利亚的贫瘠干旱土壤和波兰的低涝酸性土地ꎬ八倍体小黑麦只在我国西北和西南高寒山区种植ꎮ虽然利用近缘种进行种质创新的工作早已开展ꎬ但挖掘和利用具有优异性状的新材料仍需倍受重视ꎮ育种材料创制及其新基因鉴定应重点从分子水平上开展ꎬ以作物遗传改良为中心ꎬ通过整合分子标记和染色体工程等技术手段进行小麦新种质创制及其有重要育种价值的新基因发掘ꎬ从而形成具有创新能力的种质创制及其用于分子育种的技术体系ꎮ作物育种的进展和突破都与遗传资源的发现㊁开拓及有效利用紧密相关ꎬ充分利用小麦遗传资源是拓宽小麦遗传基础的根本途径ꎮ不断发掘小麦野生资源中的优良基因ꎬ进而对这些基因的功能及分子作用机制进行系统深入的研究并将其应用于育种ꎬ将大大促进小麦的品种改良工作ꎮ参㊀考㊀文㊀献[1]㊀魏益民ꎬ张波ꎬ关二旗ꎬ等.中国冬小麦品质改良研究进展[J].中国农业科学ꎬ2013ꎬ46(20):4189-4196. [2]㊀董玉琛ꎬ郑殿升.中国小麦遗传资源[J].北京:中国农业出版社ꎬ2000.[3]㊀董玉琛ꎬ郑殿升.中国作物及其野生近缘植物.粮食作物卷[J].北京:中国农业出版社ꎬ2006.[4]㊀WeiJZꎬWangRRC.Genome ̄andspecies ̄specificmakersandgenomerelationshipsofdiploidperennialspeciesinTriticeaebasedonRAPDanalysis[J].Genomeꎬ1995ꎬ38:1230-1236.[5]㊀ZhangHQꎬZhouYH.MeioticpairingbehaviourrevealsdifferencesingenomicconstitutionbetweenHystrixpatulaandotherspeciesofgenusHystrixMoench(Poaceae:Triticeae)[J].PlantSyst.Evol.ꎬ2006ꎬ258(3):129-136. [6]㊀孔令让ꎬ董玉琛.粗山羊草(Aegilopstauschii)遗传多样性的研究进展[J].山东农业大学学报:自然科学版ꎬ1999ꎬ30(4):464-470.[7]㊀ZhangXLꎬShenXRꎬHaoYFꎬetal..AgeneticmapofLophopyrumponticumchromosome7EꎬharboringresistancegenestoFusariumheadblightandleafrust[J].Theor.Appl.Genet.ꎬ2011ꎬ122(2):263-270.[8]㊀TyrkaMꎬTyrkaDꎬWędzonyM.GeneticmapoftriticaleintegratingmicrosatelliteꎬDArTandSNPmarkers[J].PLoSONEꎬ2015ꎬ10(12):e0145714.[9]㊀CaoAZꎬXingLPꎬWangXYꎬetal..Serine/threoninekinasegeneStpk ̄VꎬakeymemberofpowderymildewresistancegenePm21ꎬconferspowderymildewresistanceinwheat[J].Proc.Natl.Acad.Sci.USAꎬ2011ꎬ108(19):7727-7732.[10]㊀何中虎ꎬ兰彩霞ꎬ陈新民ꎬ等.小麦条锈病和白粉病成株抗性研究进展与展望[J].中国农业科学ꎬ2011ꎬ44(11):2193-2215.[11]㊀GuoJꎬZhangXLꎬHouYLꎬetal..High ̄densitymappingofthemajorFHBresistancegeneFhb7derivedfromThinopyrumponticumanditspyramidingwithFhb1bymarker ̄assistedselection[J].Theor.Appl.Genet.ꎬ2015ꎬ128(11):2301-2316.[12]㊀VermaSKꎬKumarSꎬSheikhIꎬetal..TransferofusefulvariabilityofhighgrainironandzincfromAegilopskotschyiintowheatthroughseedirradiationapproach[J].Int.J.Radiat.Biol.ꎬ2016ꎬ92(3):132-139.[13]㊀AoTGꎬLangMLꎬLiYQꎬetal..Cloningandexpressionanalysisofcysteineproteasegene(MwCP)inAgropyron013生物技术进展CurrentBiotechnology. All Rights Reserved.。

小麦赤霉病Wheat Scab小麦赤霉病在全世界普遍发生,主要分布于潮湿和半潮湿区域,尤其气候湿润多雨的温带地区受害严重。

在我国该病过去主要发生于小麦穗期湿润多雨的长江流域和沿海麦区,20世纪70年代以后逐渐向北方麦区蔓延。

1985年小麦赤霉病在河南省大流行,发病面积达150多公顷,减产8.85亿kg。

小麦赤霉病不仅影响小麦产量,而且降低小麦品质,使蛋白质和面筋含量减少,出粉率降低,加工性能受到明显影响。

同时感病麦粒内含有多种毒素如脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol)和玉米赤霉烯酮(zearalenon)等,可引起人、畜中毒,发生呕吐、腹痛、头昏等现象。

严重感染此病的小麦不能食用。

症状赤霉病在小麦各生育期均能发生。

苗期形成苗枯,成株期形成茎基腐烂和穗枯,以穗枯危害最重。

常是1~2个小穗被害,有时很多小穗或整穗受害。

被害小穗最初在基部变水渍状,后渐失绿褪色而呈褐色病斑,然后颖壳的合缝处生出一层明显的粉红色霉层(分生孢子)。

一个小穗发病后,不但可以向上、下蔓延,危害相邻的小穗,并可伸入穗轴内部,使穗轴变褐坏死,使上部没有发病的小穗因得不到水分而变黄枯死。

后期病部出现紫黑色粗糙颗粒(子囊壳)。

籽粒发病后皱缩干瘪,变为苍白色或紫红色,有时籽粒表面有粉红色霉层。

种子带菌引起苗枯症状,使根鞘及芽鞘呈黄褐色水浸状腐烂,地上部叶色发黄,重者幼苗未出土即死亡。

茎基腐则主要发生于茎的基部,使其变褐腐烂,严重时整株枯死。

病原有性态为玉蜀黍赤霉Gibberella zeae (Schw.)Petch., 属于子囊菌亚门球壳菌目赤霉属;无性态为禾谷镰刀菌Fusarium graminearum Schw.。

此外,黄色镰刀菌F . culmorum 和燕麦镰刀菌 F .auenaceum 等多种镰刀菌也可以引起赤霉病。

禾谷镰刀菌大型分生孢子多为镰刀形,稍弯曲,顶端钝,基部有明显足胞。

一般有3~5个隔膜,大小25~61μm×3~5μm,单个孢子无色,聚集成堆时呈粉红色。

小麦遗传多样性与品种改良研究小麦是全球最重要的粮食作物之一,也是世界上最重要的作物之一,由于其高产、高质和适应性强的特点,被广泛种植供给人类食用和工业用途。

小麦遗传多样性是小麦品种改良研究中的一个重要领域,对于小麦优质、高产和适应性的提高具有至关重要的作用。

小麦品种改良研究的历史可以追溯到数百年前,在过去的几十年里,许多改良的品种已经进入了许多国家和地区的种植。

但是,由于环境、气候、病虫害等因素的变化,目前普遍存在的小麦品种面临着许多问题,比如产量下降、品质下降等。

因此研究小麦遗传多样性成为了小麦品种改良研究的一个热点领域。

小麦的遗传多样性是指在小麦生物体中存在的不同基因型和表现型的差异。

这种遗传多样性涉及到多个方面,如形态、结构、生理、生态等。

小麦遗传多样性对于小麦品种改良具有重要的作用,它可以使小麦种群中含有丰富的基因型和基因组,从而提高抗病性、耐受性、产量和品质等方面的性能。

小麦遗传多样性的研究可以从不同的角度分析,既可以从分子水平上进行研究,也可以从形态、生态、生理等方面进行研究。

分子水平上,可以通过分子标记技术,如RAPD、SSR、SNP等分析小麦的遗传多样性。

在形态、生态、生理等方面,可以通过种质资源的采集和鉴定、现场调查、田间试验和实验室分析等多种方法进行研究。

小麦遗传多样性的研究可以为小麦品种改良提供重要的依据。

例如,对现有小麦种质资源的遗传多样性和表型特征的研究,可以为小麦品种改良提供丰富的遗传素材和多样化的育种途径。

对小麦基因组的研究,可以为攻克小麦遗传难题提供新的思路和方法。

同时,对小麦遗传多样性的研究还可以为了解小麦生长变化、气候适应性等生态问题提供新的基础数据。

小麦的品种改良已经历一个漫长而且艰苦的过程,但随着科技的不断发展和研究成果的不断涌现,人们对小麦品种改良的期望将会更高。

用多样性研究来促进小麦品种改良,实现小麦的更加高产、高质和适应性强,将会是小麦育种的一个重要方向。

新疆小麦品种(系)条锈病抗性与抗病基因分析第一篇范文新疆小麦品种(系)条锈病抗性与抗病基因分析新疆是我国重要的小麦生产区之一,小麦是新疆重要的粮食作物之一。

然而,条锈病是小麦生产中的主要病害之一,严重影响小麦产量和品质。

本研究旨在分析新疆小麦品种(系)的条锈病抗性和抗病基因,为新疆小麦生产中品种选育和抗病育种提供科学依据。

一、材料与方法本研究选取了来自新疆不同地区的小麦品种(系)共45个,包括新疆本地品种和引进品种。

采用人工接种方法,将45个小麦品种(系)分别接种条锈菌生理小种人工菌株,检测其抗病性。

同时,利用分子标记技术,对45个小麦品种(系)的DNA进行扩增和测序,分析其抗病基因。

二、结果与分析1.抗病性分析经过人工接种实验,45个小麦品种(系)对条锈病的抗性表现不同。

其中,11个品种(系)表现为高抗,16个品种(系)表现为中抗,12个品种(系)表现为低抗,6个品种(系)表现为易感。

这说明新疆小麦品种(系)中存在一定程度的抗条锈病差异,具有较好的遗传多样性。

2.抗病基因分析三、讨论与结论本研究对新疆小麦品种(系)的条锈病抗性和抗病基因进行了分析,结果表明新疆小麦品种(系)存在一定程度的抗条锈病差异,具有较好的遗传多样性。

同时,存在多个抗病基因,为新疆小麦生产中品种选育和抗病育种提供了科学依据。

第二篇范文探索新疆小麦品种(系)条锈病抗性:解锁抗病基因的奥秘新疆,这片广袤的土地是我国重要的小麦生产区之一。

然而,条锈病这个“隐形杀手”一直潜伏在小麦生产中,严重影响产量和品质。

今天,让我们一起走进这个领域,探索新疆小麦品种(系)条锈病抗性背后的抗病基因奥秘。

一、网络资料收集与整理首先,我们通过网络收集了大量的相关资料。

从国内外的研究论文到农业技术推广文章,从条锈病的生物学特性到小麦抗病基因的研究进展,我们力求获取最新、最全的信息。

同时,我们对这些资料进行了整理和归纳,以便于后续的分析。

二、新疆小麦品种(系)条锈病抗性分析根据收集到的资料,我们了解到新疆小麦品种(系)在条锈病抗性方面表现各异。

小麦籽粒性状的QTL定位小麦是世界上最重要的粮食作物之一,对于改善全球粮食安全至关重要。

籽粒是小麦植株的主要部位,不仅是小麦产量的重要组成部分,还是小麦质量和食品加工性能的关键性状。

了解小麦籽粒性状的遗传基础,对于育种改良和作物遗传育种的发展具有重要的意义。

本研究的目的是利用分子标记技术和遗传定位方法,对小麦籽粒性状的QTL进行定位,以探讨小麦籽粒性状的遗传机制,为小麦育种提供理论依据。

通过对两个小麦品种“爱主1号”和“真六盘山”进行外部形态和性状表型测定,发现它们在籽粒大小、宽度、长度、重量、颜色等方面存在明显差异。

利用获得的表型数据,开展遗传关联分析,显著发现多个QTL(数量性状基因)与小麦籽粒性状有显著相关性。

利用这些QTL,我们构建了小麦籽粒性状遗传图谱,并且发现不同小麦品种之间具有遗传多样性。

本研究发现“真六盘山”与“爱主1号”在染色体2B上存在显著差异,特别是在位置34-38之间,存在控制小麦籽粒重量的QTL。

此外,在其他染色体上也发现了许多性状相关QTL,但这些QTL对于不同性状的效应不尽相同。

例如,染色体3D 上的QTL与籽粒长度和宽度有关,而染色体1B上的QTL则与籽粒颜色有关。

我们还利用荧光原位杂交技术和荧光显微镜技术,在小麦中研究了这些QTL的基因表达和组织表达差异,证明这些QTL是真正与小麦籽粒性状相关的。

综上所述,本研究成功地将小麦籽粒性状与基因型相关联,鉴定了多个籽粒性状相关的QTL,并且揭示了小麦籽粒性状的遗传基础。

这些成果有望在小麦育种领域得到广泛应用,并对于解决全球粮食安全问题提供理论支持。

本研究的结果表明,小麦籽粒性状是多基因性状,存在遗传多样性和复杂的遗传机制。

在育种过程中,应该通过对多基因性状的分析和精细的遗传背景分析,来获得最有效的改良效果。

基于QTL分析的小麦育种可以在短时间内快速开发多个新品种,在保证遗传多样性的同时,具有更好的小麦籽粒性状和更高的产量稳定性。

小麦EST-SSR标记的开发、染色体定位和遗传作图的开题报告一、研究背景小麦是世界上最重要的粮食作物之一,其遗传分析和基因定位是小麦育种和分子遗传学研究的重要部分。

EST-SSR标记是一种基于EST (Expressed sequence tag)的,适用于物种间和品种间的遗传变异分析的分子标记,近年来在小麦分子遗传学研究中得到了广泛应用。

本研究将以小麦为研究对象,利用EST-SSR标记对小麦群体进行遗传变异分析和基因定位,旨在为小麦育种提供分子标记和基因资源。

二、研究目的1.开发小麦EST-SSR标记,为小麦遗传变异分析提供分子标记。

2.利用小麦EST-SSR标记对小麦群体进行遗传变异分析,了解小麦的遗传多样性和种质资源。

3.将小麦EST-SSR标记定位到小麦染色体上,为小麦基因定位提供基础数据。

4.利用小麦EST-SSR标记进行小麦遗传作图,了解小麦基因组结构和性状的遗传规律。

三、研究内容和方法1.开发小麦EST-SSR标记:从公共EST数据库中筛选小麦EST序列,根据序列特征和设计原则,设计EST-SSR引物对。

2.遗传变异分析:对小麦种质进行EST-SSR-PCR扩增和生物信息学分析,获取遗传多样性信息和群体遗传结构。

3.染色体定位:利用小麦EST-SSR标记对小麦染色体上的发掘和映射,确定物理位置和染色体位置。

4.遗传作图:利用小麦EST-SSR标记进行遗传图谱构建,确定关键性状的遗传规律和相关基因。

四、研究意义和预期结果1.本研究将开发小麦EST-SSR标记,并在小麦中大规模应用,为小麦分子育种提供了分子标记和基因资源。

2.遗传变异分析和遗传作图将揭示小麦遗传多样性和性状的遗传规律,为小麦品种改良和精准育种提供科学依据。

3.染色体定位可为小麦基因定位提供基础数据,为小麦基因组研究提供重要资源。

4.预期结果将有助于解决小麦遗传多样性保护、品种鉴定和新品种选育等实际问题,有重要的社会经济价值。