月球探测器软着陆的最优控制

- 格式:pdf

- 大小:496.90 KB

- 文档页数:6

2014高教社杯全国大学生数学建模竞赛编号专用页赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):赛区评阅记录(可供赛区评阅时使用):嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略摘要在世界各国纷纷制定和实施“重返月球”的战略计划之际,我国的月球探测工程的展开,对于积极参与到月球资源的开发、维护我国对月球的权益,进而促进我国航天技术的创新与发展有着重要的意义。

问题要求我们对嫦娥三号软着陆轨道与控制策略进行最优化设计。

按照问题的要求,本文从以下三个方面进行了研究。

针对问题一,在合理的假设基础上,利用物理理论知识、解析几何知识、微元法,且构建月心坐标系与舱体坐标系,利用坐标系之间的转换,结合最优控制策略,确定了近月点和远月点的位置。

且嫦娥三号绕月球的轨道是由圆形轨道变为椭圆形轨道,借助开普勒定律、能量守恒定律求解出近月点的速度。

又因为我们建立了舱体坐标系,所以速度的方向也就求出来了。

关键词:坐标系转换极大值原理显式制导律非线性规划一、问题重述1.1引言嫦娥三号于2013年12月2日1时30分成功发射,12月6日抵达月球轨道。

嫦娥三号在着陆准备轨道上的运行质量为 2.4t,其安装在下部的主减速发动机能够产生1500N到7500N的可调节推力,其比冲(即单位质量的推进剂产生的推力)为2940m/s,可以满足调整速度的控制要求。

在其四周安装有姿态调整发动机,在给定主减速发动机的推力方向后,能够自动通过多个发动机的脉冲组合实现各种姿态的调整控制。

嫦娥三号的预定着陆点为19.51W,44.12N,海拔为-2641m。

嫦娥三号在高速飞行的情况下,要保证准确地在月球预定区域内实现软着陆,关键问题是着陆轨道与控制策略的设计。

其着陆轨道设计的基本要求:着陆准备轨道为近月点15km,远月点10的椭圆形轨道;着陆轨道为从近月点至着陆点,其软着陆过程共分为6个阶段,要求满足每个阶段在关键点所处的状态;尽量减少软着陆过程的燃料消耗。

1.2问题的提出(1)确定着陆准备轨道近月点和远月点的位置,以及嫦娥三号相应速度的大小与方向。

宁夏师范学院本科生毕业论文(设计)开题报告姓名杨金仓院、系数学与计算机科学学院专业数学与应用数学班级2012级数学与应用数学2班学号201204110225 论文(设计)题目月球探测器软着陆轨道最优设计与控制策略题目来源2014年高教社杯全国大学生数学建模竞赛本课题研究的现状、意义、拟研究的主要问题、重点和难点、研究方法和步骤、预期效果:现状:在美、苏进行激烈的探月竞争的五、六十年代,我国由于国力所限,没有进行探月实践活动,但许多学者致力于探月轨道设计。

如今,我国的综合国力大大增强,以举世瞩目的成就被世界公认为航天大国。

但 94 年以前,我国在实际的月球探测方面仍是空白。

94 年 7 月我国计划在 97、98 年间的"921 工程”运载器试验时,搭载月球探测器,实现登月探测,代号为“50 工程”。

95 年又提出了的“嫦娥工程”。

中国首个月球探测计划“嫦娥工程”于 2004 年 3 月 1 日启动,分三个阶段实施该月球卫星将携带 CCD 立体相机、成像光谱仪、太阳宇宙射线监测器、低能粒子探测器等科学探测仪器。

其工作轨道为极月的圆轨道,轨道高度 200 千米,它的基本构型利用中国已有的成熟的东方红三号卫星为平台,各分系统充分继承了现有的技术和设备,进行适应性改造。

月球卫星将采用中国已有的成熟的运载火箭长征三号甲进行发射。

运载火箭把卫星送入地球静止转移轨道后与卫星分离,其后的轨道机动、中途修正、近月点制动等均由星上推进系统完成。

意义:本文所研究的制导控制方法正是为满足上述要求,应用现代控制理论,结合我国航天发展的实际情况而进行的。

本文以理论力学(万有引力、开普勒定律、万能守恒定律等)和卫星力学知识为理论基础,结合微分方程和微元法,借助MATLAB软件建立的最优轨道设计上进行仿真分析,实施月球探测将是继发射人造地球卫星和突破载人航天技术之后,中国航天活动的第三个里程碑。

月球是离地球最近的天体,自然成为空间探测的首选目标。

嫦娥三号软着陆避障阶段的最优控制策略浅析引言嫦娥三号软着陆降落过程中要保证准确性与安全性,此阶段的精确控制尤为重要,本文结合粗避障和精避障两个阶段进行分析研究,在粗避障阶段采用合理化假设并逐步验证的方法,精避障阶段采用中心螺旋法,最终得出嫦娥三号在这两个避障阶段的最优控制策略,并进行误差分析。

1、粗避障阶段的最优控制策略为了使嫦娥三号在软着陆阶段高度可靠安全,着陆器需具备较强的自主障碍识别与规避能力,在粗避障阶段主要目的:在较大范围内去除明显危及嫦娥三号着陆安全的大尺度障碍,为精避障阶段提供较好的安全点选择区域,很大程度上减小出现软着陆过程中近距离无法规避障碍物的风险,提高安全着陆概率,考虑到其速度较大且要求成像快、计算快的情况,本文需要综合推进剂消耗来选择最优位置。

粗避障段的范围是距离月面2.4km到100m区间,要求避开大的陨石坑在设计着陆点上方100m处悬停,由此初步确定落月地点,同时成像敏感器能够持续大范围观测着陆区,此阶段飞行轨迹要尽可能满足特定姿态和下降轨迹要求,进一步接近到达目标着陆点的设计轨迹。

考虑到7500N主发动机羽流(从火箭发动机喷管喷射出来的羽毛状的高速高温燃气流)带来的半锥角约为的椎体,会导致一部分不可见区域,而成像敏感区视场角(以光学仪器的镜头为顶点,以被测目标的物象可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角)为,为了避免主发动机羽流对成像敏感器的影响且保证在粗避障阶段成像敏感器能够观测到月球表面着陆区,同时考虑到降落路径的不同会导致软着陆过程中耗时的不同,对推进剂的消耗也是不相同的,本文对嫦娥三号采用下降轨迹接近与水平面夹角的直线下降方式,且推力对嫦娥三号的作用力与其运动径向的方向夹角近似为,并对其进行验证。

以嫦娥三号为坐标原点,其水平和径向方向所在直线为X轴和Y轴,其运行速度方向与X轴夹角为,所受推力方向与Y轴夹角为,结合着陆器成像敏感区的视场角范围,根据嫦娥三号在坐标系中的具体位置,联系其所受推力的大致方向分析验证得到此时主发动机产生的椎体羽流对成像敏感区的影響是较小的,验证了假设的合理性。

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略引言嫦娥三号是中国国家航天局于2013年发射的一颗月球探测器,是继嫦娥一号和嫦娥二号之后的一次新的月球探测任务。

嫦娥三号的软着陆任务是该探测器的主要任务之一,为了成功完成软着陆,需要设计合理的轨道和采取适当的控制策略。

本文将介绍嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略的相关内容。

轨道设计软着陆任务的轨道设计是非常关键的一部分,主要目标是使探测器能够安全地降落在预定的着陆点附近。

以下是嫦娥三号软着陆轨道设计的几个关键要点:初始轨道嫦娥三号在发射后进入地月转移轨道,然后通过月球捕获进入月球轨道。

根据探测器的设计和任务需求,在进入月球轨道后,会通过一系列轨道调整来使探测器逐渐接近预定的着陆点。

着陆区域选择着陆区域的选择是轨道设计的关键一步。

根据对月球表面的地形和气象条件的分析,选择了一个相对平坦且没有大型障碍物的区域作为着陆点的候选区。

在进一步的分析和评估后,最终确定了嫦娥三号的着陆点。

轨道调整为了使探测器能够准确着陆在预定的着陆点附近,需要进行轨道调整。

根据着陆点与当前轨道的相对位置和速度,通过发动机喷射和航天器姿态调整,逐渐调整探测器的轨道,使其进一步接近预定的着陆点。

着陆点验证在探测器接近着陆点之前,需要进行着陆点验证。

这一步骤涉及探测器的高度、速度、姿态等多个参数的实时监测和控制。

通过与地面的通信和数据传输,控制中心可以对探测器的状态进行监测,并根据实时数据对轨道进行微调,以确保探测器能够准确着陆在预定的着陆点附近。

控制策略为了使嫦娥三号能够实现软着陆,需要采取适当的控制策略。

以下是嫦娥三号软着陆的主要控制策略:六自由度控制嫦娥三号在整个软着陆过程中,需要进行六自由度控制,即控制飞行器在三个方向上的平移运动和三个方向上的旋转姿态。

通过控制发动机的推力和调整航天器的姿态,可以实现对飞行器的六自由度运动的控制。

引力偏航在探测器接近月球表面时,月球的引力将会对探测器产生摄动。

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略一、本文概述Overview of this article随着人类对太空探索的日益深入,月球作为地球的近邻,已成为空间科学研究的热点。

嫦娥三号作为我国月球探测工程的重要组成部分,其成功实施软着陆任务,标志着我国成为世界上少数几个掌握月球软着陆技术的国家之一。

本文旨在探讨嫦娥三号软着陆轨道的设计与控制策略,以期为未来的月球探测任务提供有益的参考和借鉴。

With the increasing depth of human space exploration, the moon, as a close neighbor of the Earth, has become a hot topic in space science research. As an important component of China's lunar exploration project, Chang'e-3 successfully implemented a soft landing mission, marking China as one of the few countries in the world to master lunar soft landing technology. This article aims to explore the design and control strategies of the Chang'e-3 soft landing orbit, in order to provide useful reference and inspiration for future lunar exploration missions.本文将对嫦娥三号软着陆任务进行简要介绍,包括任务目标、着陆环境分析以及技术难点等方面。

接着,文章将详细阐述软着陆轨道的设计原则与优化方法,包括轨道参数的确定、轨道稳定性分析以及轨道优化算法的应用等。

月球探测器软着陆的制导问题研究共3篇月球探测器软着陆的制导问题研究1月球探测器软着陆的制导问题研究随着科技的不断发展,人类对太空探索的兴趣也日益浓厚。

其中,月球探测任务更是备受瞩目。

为了让探测器能够成功着陆月球表面,制导技术显得尤为关键。

软着陆技术是目前探测器着陆技术中最为先进的一种。

它在着陆瞬间通过缓慢减速实现了探测器与地面的缓慢接触,从而保证了探测器的安全性。

而软着陆的制导技术就是实现这一目标的重要手段。

其目的不仅是让探测器稳定、准确地降落,而且是要让它在避免月球表面的险地、火山口及撕裂带等地形障碍的同时,实现着陆的精确控制。

软着陆的制导技术主要包括两大类:一类是开环控制,另一类则是闭环控制。

其中,开环控制是指探测器在着陆时不考虑外界干扰的情况下,根据预设的着陆轨迹进行制导;而闭环控制则是指探测器在着陆时考虑到外界干扰的情况下,通过不断修正着陆轨迹,使得探测器能够安全着陆。

在实际软着陆任务中,由于月面地形的不稳定性以及硬着陆时探测器结构的缺陷,实现闭环控制显得尤为重要。

为了能够实现闭环控制,我们需要提高探测器所搭载的制导系统的准确度。

而制导系统的准确度则受制于传感器的精度、预估模型的准确性以及控制算法的鲁棒性。

在传感器方面,目前主要采用光学、惯性导航和雷达遥测等多种技术。

光学技术主要是通过光学成像方式获取地形信息,从而确定探测器的位置。

而惯性导航技术则是通过获取探测器的速度和位置等信息,结合探测器的动力学方程,进行制导预估。

雷达遥测技术则是通过探测器发射雷达波,获取反射波的时间差从而确定探测器的位置。

在这些传感器中,光学技术的精度较高,具有较好的定位精度,因此在软着陆任务中得到了广泛应用。

在预估模型方面,制导系统需要通过地形信息和传感器获取的探测器状态信息,建立合理的系统动力学模型,从而估计探测器的位置和速度等参数。

在预估过程中需要考虑到月球自转和季节变化等因素,从而提高模型的准确度。

控制算法方面,软着陆探测器主要采用PID控制算法和模糊控制算法等技术。

嫦娥三号自主避障软着陆控制技术一、概述《嫦娥三号自主避障软着陆控制技术》一文旨在深度剖析中国嫦娥三号月球探测器在实现月面自主避障软着陆过程中所采用的一系列关键技术和创新策略。

作为中国探月工程二期的标志性任务,嫦娥三号的成功着陆不仅标志着中国成为世界上第三个实现月面软着陆的国家,更因其前所未有的自主避障能力,展现了我国在深空探测领域卓越的自主导航、控制与决策技术水平。

软着陆控制技术是确保嫦娥三号在月球复杂地形环境下安全降落的核心环节。

面对月球表面未知的岩石、陨石坑、陡坡等潜在威胁,嫦娥三号采用了先进的自主避障系统,该系统集成了高精度传感器、高速数据处理单元、智能规划算法以及精密执行机构,能够在实时飞行条件下自主识别潜在障碍,动态规划出安全的下降路径,并精准控制探测器的姿态和推进力,以确保在最后阶段实现厘米级的精确着陆。

文章首先回顾了嫦娥三号软着陆任务的整体架构与技术需求,阐述了软着陆过程中的各个关键阶段,包括主减速段、快速调整段、接近段、悬停段、避障段以及缓速段,详细解析了每个阶段的技术难点与应对策略。

特别强调的是,嫦娥三号在距离月面约100米高度时启动的精避障段,利用搭载的光学相机获取高分辨率图像,构建三维数字高程图,通过复杂的图像处理与地形分析算法,迅速识别出可能影响着陆安全的障碍物,并据此制定出最优的避障策略。

文章进一步深入探讨了嫦娥三号自主避障系统的组成与工作原理,揭示了其如何通过多源信息融合、实时障碍检测、避障路径规划与重规划、以及高精度姿态控制等先进技术手段,实现在复杂光照条件和极端温度变化下的稳定、高效运行。

还介绍了嫦娥三号在软着陆过程中所采用的故障诊断与容错控制机制,确保在面临异常情况时能够及时采取应急措施,保证任务的顺利完成。

《嫦娥三号自主避障软着陆控制技术》一文旨在全方位展现嫦娥三号在软着陆控制领域的技术创新与实践成就,通过对关键技术细节的剖析与案例解读,为后续深空探测任务的着陆控制技术发展提供宝贵的参考经验与技术启示。

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略主要包括以下几个方面:

1. 软着陆轨道设计:软着陆轨道的设计需要考虑月球表面

地形、重力场和空间作业的要求。

首先,设计轨道需要确

保探测器能够顺利进入月球附近的轨道,进而实施软着陆。

其次,为了使探测器能够顺利降落,轨道还需要考虑月球

引力和空气动力学效应对探测器轨道的影响。

最后,软着

陆轨道的设计还需要考虑将来返回地球的任务,包括能量

消耗和轨道调整等问题。

2. 控制策略:软着陆任务中的控制策略主要包括推力控制、轨道调整和姿态控制等方面。

推力控制主要用于改变探测

器的速度和轨道。

轨道调整主要用于修正轨道的偏差,使

探测器能够精确地着陆。

姿态控制主要用于控制探测器在

着陆过程中的姿态,使其保持稳定并能够准确降落。

3. 轨道测控技术:嫦娥三号软着陆任务需要使用测控技术

对探测器进行实时监测和控制。

测控技术包括测量探测器

的位置、速度和姿态等参数,同时还需要进行数据处理和

指令传输等操作。

通过轨道测控技术,可以及时对软着陆

过程进行监测和调整,确保探测器能够准确地实施软着陆。

总的来说,嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略需要综合

考虑轨道动力学、月球引力和地形、轨道调整和姿态控制

等因素,通过合理的设计和控制策略,使探测器能够准确

地着陆并顺利完成任务。

月球软着陆控制系统综合仿真及分析摘要:月球探测特别是着陆探测已成为航天任务中的热门话题,本文针对月球软着陆的控制系统问题进行讨论分析,并利用仿真软件进行仿真验证。

首先建立了月球软着陆的动力学模型,然后采用多项式制导律确定径向最优轨迹和燃耗次优控制方向角,最后利用MATLAB,Simulink验证方法的可行性。

通过改变初始状态,讨论了参数偏差对最终着陆状态的影响。

分析表明除着陆平面外法线方向的速度w偏差可能导致状态发散外,多项式制导律可以较好的应对其他参数造成的偏差,保证探测器实现软着陆。

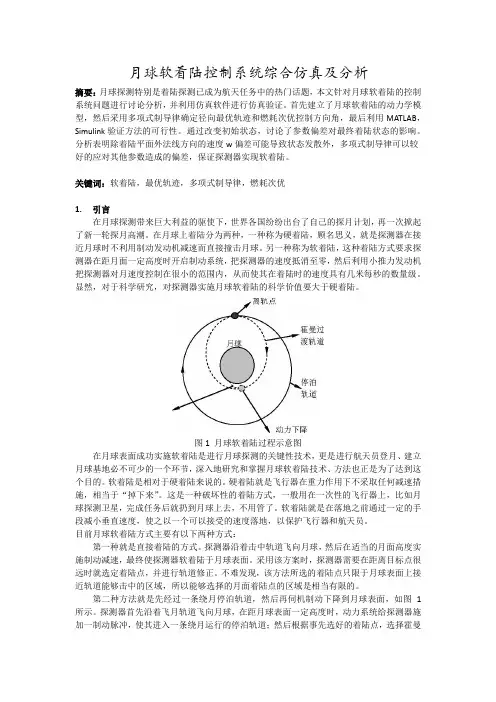

关键词:软着陆,最优轨迹,多项式制导律,燃耗次优1. 引言在月球探测带来巨大利益的驱使下,世界各国纷纷出台了自己的探月计划,再一次掀起了新一轮探月高潮。

在月球上着陆分为两种,一种称为硬着陆,顾名思义,就是探测器在接近月球时不利用制动发动机减速而直接撞击月球。

另一种称为软着陆,这种着陆方式要求探测器在距月面一定高度时开启制动系统,把探测器的速度抵消至零,然后利用小推力发动机把探测器对月速度控制在很小的范围内,从而使其在着陆时的速度具有几米每秒的数量级。

显然,对于科学研究,对探测器实施月球软着陆的科学价值要大于硬着陆。

图1 月球软着陆过程示意图在月球表面成功实施软着陆是进行月球探测的关键性技术,更是进行航天员登月、建立月球基地必不可少的一个环节,深入地研究和掌握月球软着陆技术、方法也正是为了达到这个目的。

软着陆是相对于硬着陆来说的。

硬着陆就是飞行器在重力作用下不采取任何减速措施,相当于“掉下来”。

这是一种破坏性的着陆方式,一般用在一次性的飞行器上,比如月球探测卫星,完成任务后就扔到月球上去,不用管了。

软着陆就是在落地之前通过一定的手段减小垂直速度,使之以一个可以接受的速度落地,以保护飞行器和航天员。

目前月球软着陆方式主要有以下两种方式:第一种就是直接着陆的方式。

探测器沿着击中轨道飞向月球,然后在适当的月面高度实施制动减速,最终使探测器软着陆于月球表面。

月球软着陆自主导航、制导与控制问题研究共3篇月球软着陆自主导航、制导与控制问题研究1月球软着陆自主导航、制导与控制问题研究随着人类探索宇宙的步伐不断加快,月球作为我们最近的天体之一,成为了人类深入了解太阳系和宇宙的一个窗口。

而在月球科学考察中,如何实现月球软着陆成为了一个重要问题。

针对月球自主导航、制导与控制问题的研究,可以为未来月球探测任务提供重要的技术支撑。

月球的自主导航主要是针对月球探测器在起飞、降落以及控制等方面进行研究。

在月球起飞时,需要掌握发动机的运行情况以及控制即将起飞的探测器的角度和速度。

因此,对于发动机性能的准确掌握以及准确定位是关键。

在降落阶段,导航控制系统需要根据探测器与月球地面的实时距离和速度来进行自主导航和控制。

同时,还需要考虑地形高差的变化、喷气推力方向的变化、气动阻力的变化等多种因素,并进行反馈控制来保证安全着陆。

针对月球的自主制导问题,需要从月球表面环境的特点出发进行考虑。

由于月球环境对探测器的影响,比如重力、气压、温度等因素与地球截然不同,因此需要对控制系统有更高的要求。

在控制系统里,要把握好制导精度和控制周期两个指标。

对于制导精度,可通过制导传感器实时获取距离和角度等相关信息,来快速、准确地反馈给控制器,从而改变探测器的飞行轨迹和朝向。

同时,必须使用快速响应的推进器,确保探测器的运动能够及时地跟随制导信号。

在控制周期上,需要尽量减少探测器与月球地面失去联系的时间,确保各个控制环节的协调配合,使得控制系统能够对探测器进行有效的导航和控制。

月球软着陆的控制是整个探测任务中最关键的一个环节。

由于月球表面环境影响较大,如月球表面的粗糙度、地形的高差等,软着陆的难度比较大。

需要在控制系统中通过对摩擦力抵消和推力信号控制等动力学控制策略的运用,实现探测器从空中到柔软着陆的顺畅过渡。

此外,还需要考虑到增量控制、反馈控制以及模型预测控制等多种质量控制策略,以帮助探测器实现更稳定、可靠的控制。

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略摘要嫦娥三号于2013年12月2日1时30分成功发射,探测器在高速飞行情况下,通过多个发动机的脉冲组合以实现各种姿态的调整控制。

要保证探测器在月球预定区域内实现软着陆,关键是着陆轨道与各个阶段控制策略的设计。

本题要求我们根据嫦娥三号的预定着落点和六个阶段关键点的状态,建立数学模型,确定着陆准备轨道位置和六个阶段的最优控制策略,并对它们做相应的误差分析和敏感性分析。

对于问题一,要求得着陆准备轨道(即椭圆轨道)近月点和远月点的位置,通过查阅资料,对一般底轨月球卫星,地球引力摄动几乎与月球非球形引力摄动相当,假设不能忽略地球扁率项摄动,通过建立嫦娥三号椭圆运动的主要摄动源及力模型,通过在3000m位置经纬度逆推法确定近月点的位置,并通过远月点和近月点位置关系,进而求出远月点位置。

题目中要求远、近月点相应的速度,我们通过简化的椭圆轨道模型,根据开普勒第二定律和机械能守恒(由于月球无大气,着陆器环月飞行无能量耗散),列出相应公式,求出近月点和远月点的速度。

对于问题二,要确定嫦娥三号的着陆轨道,我们采取基于蚁群算法的软着陆轨迹优化模型,将这一过程在二体模型下描述,建立整个过程的制动发动机推力方向角)(tψ与时间t的关系函数。

通过六个阶段的状态,确定线性方程。

通过燃料消耗指标公式⎰⋅∙=f ttdt tmJ)(取得最小值,确定最优控制策略。

对于问题三,首先我们通过将题目中附件3和附件4导入matlab中,得出高程图和等高图,可以判断哪块区域较平坦,给卫星水平移动提供理论依据。

接着我们建立了初始状态误差模型和传感器误差模型。

然后又通过误差分析系统的建立,误差敏感系数矩阵的求取方法和步骤的分析,得出设计的设计的着陆轨道和控制策略的误差分析和敏感性分析结论关键词:逆推法开普勒第二定律机械能守恒蚁群分析最优控制策略二体模型关系函数误差敏感系数矩阵一、问题重述嫦娥三号于2013年12月2日1时30分成功发射,12月6日抵达月球轨道。

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略数学建模赛题77902392嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略摘要本文通过对着陆以及绕行过程中,各个因素对着陆速度以及着陆地点的影响的描述,通过对软着陆过程的探索,建立合理的模型来确定最优控制策略以及着陆轨道。

针对问题一、二,就着陆器轨道的近月点以及远月点的位置和嫦娥三号在该点的速度大小和方向进行分析,通过天体运动规律等,计算出近月点坐标分别为:(19.51°W,50.00°N),远月点坐标为:(19.51°E,50.00°S)。

近月点速度为1.67km/s,方向与径向成157 arccos1670θ=。

远月点速度为1.63km/s,方向与径向成21.67 arctan 1.63θ=。

针对问题三,求解最优策略,通过建立不同的坐标参考系,建立一系列月球着陆动力学方程,解出径向最优轨迹和燃耗次优控制方向角。

构成多项式制导公式。

针对问题四,确定嫦娥三号着陆轨道,应用多项式方程,仿真出着陆速度与时间的图像,径向距离与时间的图像,并对图像做出解释。

最后,对着陆过程中的各个因素产生的影响,对此阶段进行误差分析以及敏感性分析。

解决在软着陆过程中,获取最优控制策略的解决方案。

关键词:软着陆; 多项式制导公式; 天体运动学公式; 误差分析;敏感度分析一.问题重述2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”探测器由长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射。

由于没有月球软着陆的经历,确定嫦娥三号的着陆轨道、嫦娥三号的着陆控制、减少软着路过程的燃料消耗将是面临的实际问题。

附件1 :给出了问题的背景与参考资料;附件2 :给出了嫦娥三号软着陆过程;附件3: 给出了距2400m处的数字高程图;附件4 :给出了距月面100m处的数字高程图;试就我国的航天技术和外国软着陆的经验的相关情况,建立数学模型分析研究下面的问题:(1)确定着陆准备轨道近月点和远月点的位置(2)嫦娥三号近月点和远月点速度的大小与方向。

嫦娥三号软着陆轨道优化模型摘要本文针对嫦娥三号软着陆轨道最优设计问题,确定了近、远月点的位置与速度,建立了嫦娥三号六个阶段的最优轨道控制模型,提出了相应的最优控制策略,最后做出了误差分析和敏感性分析。

针对问题一,本文建立空间直角坐标系,在着陆准备轨道平面内建立动力学二阶常微分方程模型,利用微元法的思想,求得近月点的经纬度为(19.51°W,31.29°N),远月点的经纬度为(160.49°E,31.29°S)。

利用开普勒第二定律,得出嫦娥三号在近月点和远月点的速度大小分别为1692.2m/s,1614.4m/s,速度方向与椭圆切线方向相同。

针对问题二,分别确定了嫦娥三号软着陆六个阶段轨道的最优控制策略。

对于着陆准备轨道,根据燃耗量最小的原则,借鉴霍曼转移模型,得出嫦娥三号在此阶段的轨道是月心为焦点,长半轴为1794.5km,短半轴为1794km的椭圆。

对于主减速阶段,根据动力学原理,建立轨迹优化模型,用改进的遗传算法求解,得到该阶段最低燃耗量为1060.71kg,轨道形状为类抛物线。

对于快速调整阶段,将水平偏移量作为优化目标,建立微分方程模型,得到最小的水平偏移量276.3米。

利用附件中的数字高程图,分析得到各点的海拔。

在粗避障阶段,提出崎岖度的概念,建立基于崎岖度最小的水平轨道优化模型和基于燃耗量最小的垂直轨道优化模型,得到嫦娥三号在此阶段的水平位移为234.31米,最小燃耗量为69.38千克。

对于精避障阶段,建立基于月面坡度最小、着陆器燃耗量最小的轨道优化模型,解出嫦娥三号水平总位移为5米,最小燃耗量为14.29千克。

在缓速下降和自由落体阶段,利用动力学公式求解出运动时间为13秒。

针对问题三,通过对着陆点和其它各关键点的位置进行误差分析,发现本文确定的着陆点与实际着陆点相差80千米,纬度相差2.14°,偏差可以接受。

最后依据主发动机作用力与运动反方向的夹角的变化对主减速阶段和快速转移阶段进行了敏感性分析。

嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略摘要在世界各国纷纷制定和实施“重返月球”的战略计划之际,我国的月球探测工程的展开,对于积极参与到月球资源的开发、维护我国对月球的权益,进而促进我国航天技术的创新与发展有着重要的意义。

问题要求我们对嫦娥三号软着陆轨道与控制策略进行最优化设计。

按照问题的要求,本文从以下三个方面进行了研究。

针对问题一,在合理的假设基础上,利用物理理论知识、解析几何知识、微元法,且构建月心坐标系与舱体坐标系,利用坐标系之间的转换,结合最优控制策略,确定了近月点和远月点的位置。

且嫦娥三号绕月球的轨道是由圆形轨道变为椭圆形轨道,借助开普勒定律、能量守恒定律求解出近月点的速度。

又因为我们建立了舱体坐标系,所以速度的方向也就求出来了。

针对问题二,针对问题三,关键词:坐标系转换极大值原理显式制导律非线性规划一、问题重述1.1引言。

1.2问题的提出(1)确定着陆准备轨道近月点和远月点的位置,以及嫦娥三号相应速度的大小与方向。

(2)确定嫦娥三号的着陆轨道和在6个阶段的最优控制策略。

(3)对于你们设计的着陆轨道和控制策略做相应的误差分析和敏感性分析。

二、问题分析问题一:问题要我们求着陆准备轨道近月点和远月点的位置,以及相应位置的速度大小与方向。

首先我们要明确如何在月球上表示两个点的位置?速度的方向我们又应该如何表达?考虑到题目已给出我们一个着陆点19.51W,44.12N,所以我们选择在月球上建立一个坐标系,再做一系列减小误差的措施,故上述问题就解决了。

至于速度的计算,显然会与第二问的最优策略有关,我们通过对最优控制策略的计算,逆推就能算得近月点与远月点的速度。

问题二:问题要我们确定嫦娥三号的着陆轨道和在六个阶段的最优控制策略,嫦娥三号沿着陆准备轨道下降到距离月面一定高度时,嫦娥三号发动机点火工作,开始动力下降段。

这个阶段的主要任务在于消除嫦娥三号速度的水平分量。

由于着陆器在月面上软着陆只能依靠制动发动机的能量来实现,因此,在这一过程中,如何使能量最省成为所研究的关键问题,一般从以下两个方面考虑:一方面是制动火箭开始工作时机的选择;另一方面是在设计动力下降段的制导控制策略时,要在末端轨道参数满足下一阶段要求的前提下,根据燃料消耗最小的原则进行设计。