论路遥小说中的乡土情结

- 格式:doc

- 大小:116.00 KB

- 文档页数:12

浅谈路遥的爱情观摘要:本文主要从路遥爱情观的生成背景以及爱情观在作品中的表现,从整体上对作家的爱情观进行探讨,并通过作品《平凡的世界》《人生》等中的一些事例加以论证。

路遥爱情观的产生也大致分为内外因两个因素,内因就是作家独特的情感经历,而外因则是由于社会地理环境以及儒家思想等传统文化的影响,在这些因素影响下形成了路遥传统母性意识和现代女性意识相扭结的悲剧性爱情观,实质上也是作家对传统道德的留恋,以及对现代文明的正视。

关键词:路遥爱情观悲剧性浅谈路遥的爱情观一、爱情观产生的根源(一)作家独特的情感经历路遥出生在一个贫苦农民家庭。

由穷困,父亲不得不步行数百里,把他送到伯父家,在那样困苦条件下,靠着农村亲人的帮助,作家坚持读完了中学。

这种独特的经历,使他一方面体会到生活的冷酷,另一方面也体味到人间的真情,尽管他曾受尽磨难,但对土地与土地上的亲人眷恋,则作为一种无意识积淀在他的头脑中,成为他永远的记忆。

即使后来成了“城里人”,也消除不了他对农村的那份感情,与土地有着割不断的情缘,使他成为城里的“乡下人”,如《平凡的世界》里有这样一段话:在漫长的二三百年间,这片广袤的黄土地,已经被水流蚀剥得沟壑纵横,支离破碎,四分五裂,像老年人的一张粗糙的脸……就在大自然无数的褶皱中,世世代代生活和繁衍着千千万万的人,无论沿着哪一条“褶皱”走进去,你都能碰到村落和人烟,而且密集得叫人不可思议。

那些纵横交错的细细的水流,如同瓜藤一般常连着一个又一个的村庄……从这段文字中我们体味出路遥对这块黄土地的钟情与偏爱,那绵绵起伏的黄土高原,浑浊汹涌的河水,在路遥的眼中已不再是具体的自然之物,而成为有血有肉的精灵。

失去母爱的路遥不知不觉地对黄土地流露出类似对亲生母亲般的浓厚感情,路遥的这种对黄土地亲生母亲般的感情造成他情感世界中的“乡土情结”,这种对乡土的依恋实质上是对传统文明的依恋,对醇厚母性的追寻,在传统文化中,土地与母亲总是紧密联系不可分割的,《易经》中的“坤”既表示女性又表示大地,可见,很早土地就是有了母亲的象征,二者在很大程度上是合一的,于是,人物回归土地的宿命在一定程度上也就意味着回归母亲的怀抱,作家的“土地情结”也正是潜意识中对母亲的依恋。

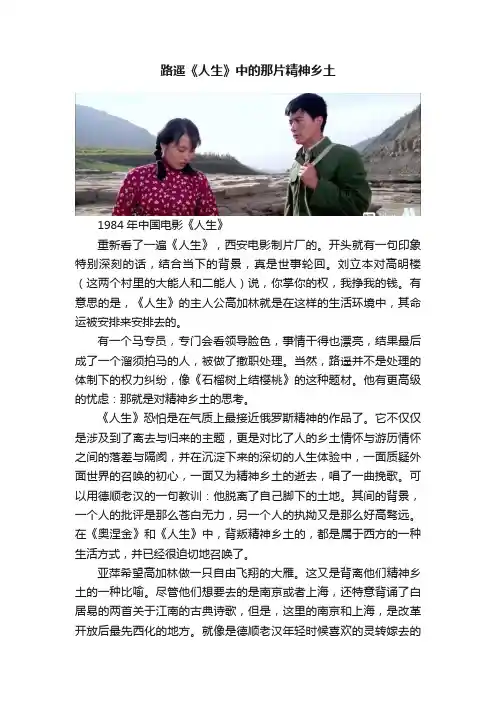

路遥《人生》中的那片精神乡土1984年中国电影《人生》重新看了一遍《人生》,西安电影制片厂的。

开头就有一句印象特别深刻的话,结合当下的背景,真是世事轮回。

刘立本对高明楼(这两个村里的大能人和二能人)说,你掌你的权,我挣我的钱。

有意思的是,《人生》的主人公高加林就是在这样的生活环境中,其命运被安排来安排去的。

有一个马专员,专门会看领导脸色,事情干得也漂亮,结果最后成了一个溜须拍马的人,被做了撤职处理。

当然,路遥并不是处理的体制下的权力纠纷,像《石榴树上结樱桃》的这种题材。

他有更高级的忧虑:那就是对精神乡土的思考。

《人生》恐怕是在气质上最接近俄罗斯精神的作品了。

它不仅仅是涉及到了离去与归来的主题,更是对比了人的乡土情怀与游历情怀之间的落差与隔阂,并在沉淀下来的深切的人生体验中,一面质疑外面世界的召唤的初心,一面又为精神乡土的逝去,唱了一曲挽歌。

可以用德顺老汉的一句教训:他脱离了自己脚下的土地。

其间的背景,一个人的批评是那么苍白无力,另一个人的执拗又是那么好高骛远。

在《奥涅金》和《人生》中,背叛精神乡土的,都是属于西方的一种生活方式,并已经很迫切地召唤了。

亚萍希望高加林做一只自由飞翔的大雁。

这又是背离他们精神乡土的一种比喻。

尽管他们想要去的是南京或者上海,还特意背诵了白居易的两首关于江南的古典诗歌,但是,这里的南京和上海,是改革开放后最先西化的地方。

就像是德顺老汉年轻时候喜欢的灵转嫁去的天津一样,他称之为“天尽头”,也是西化生活的隐喻。

只有两代人生并不圆满的结局是相同的。

奥涅金有一段漫长时间的游历。

这段游历是省略的,却无法弥补他在俄罗斯乡土上所缺失的东西。

奥涅金在那片古老而广袤的俄罗斯乡下,几乎找到了一种乡愁般的依恋,这时候连斯基正沉浸于要离开的虚荣。

奥涅金并没有适时地离开,而是一拖再拖地住了下来。

他无疑开始和塔季扬娜产生一种精神上的关联。

塔季扬娜是俄罗斯乡土的一朵精神之花,她即使远嫁,也注定留有这片土地的芬芳。

论路遥的苦难情结与拯救意识

本文从路遥的苦难体验入手,联系时代背景、成长经历、城乡差异等因素探讨路遥的苦难情结及其拯救意识,在物质生活和精神生活的双方面比照中深刻阐释“苦难”的精神实质,力求把握作家情感趋归的历史流动性和苦难意识内涵的丰富性和全面性。

从陕北大地上一个贫苦农村家庭走出来的著名作家路遥,在历经了贫穷、饥饿、艰难求学和事业、爱情的种种挫折之后,他以思想者的深沉和小说家的姿态开始反思人生,描绘人生,对人生的坎坷与苦难进行感性的表现与

理性的思考。

对于苦难,路遥的心智构成包括苦难体验——苦难情结——拯救意识三个层面,三者逐一递进而又互相影响。

长久的苦难体验凝结为苦难情结,苦难情结又在理性意识的调控下生发出苦难拯救意识,路遥既以苦难为美又以超越苦难和拯救苦难为最终理想。

在苦难人生的奋斗之途上,路遥把希望寄托在道德、知识、爱情这三个方面,并把它们归入自己的小说创作之中,试图完成作家的三大试验:道德拯救、知识拯救和爱情拯救。

其中,道德拯救分别从人性美与人格美两方面进行实施;知识拯救选择从读书、事业二个方面得以展开;

爱情拯救在“郎才女貌”的情爱模式与悲剧结局的探讨中给予关照。

基于以上的写作思维,全文分四章展开论述。

第一章主要探讨路遥对苦难体验——苦难情结——拯救意识的心智构成,分别阐述其基本内涵和本质特征;第二章主要探讨道德拯救的具体内涵,分别从人性美

和人格美两方面进行论述;第三章主要探讨知识拯救的具体内涵,分

别从知识、事业二个方面进行论述;第四章主要探讨爱情拯救的具体

内涵,分别从“郎才女貌”的情爱模式、悲剧结局二方面展开论述。

关于黄土高原地区文学作品的乡土情结浅析作者:姜涛来源:《青年文学家》2019年第27期摘; 要:在中国当代文学的发展中,陕西地区优秀作家辈出,八十年代更是出现了路遥、陈忠实和贾平凹这样的文学巨匠,从而极大地提高了陕西文学以及北方文学在全国范围内的影响力。

陕西位于黄土高原之上,这是中华民族最早的发祥地之一,更是中国传统文化的起源之地。

因此在陕西文学之中,这种关于民族精神和传统文化的探讨更为突出,乡土情结就是最好的体现。

关键词:当代文学;陕西文学作品;乡土情结作者简介:姜涛(1997.2-),男,汉族,陕西榆林人,西北大学现代学院汉语言文学专业16级在读本科生。

[中图分类号]:I206; [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-27-0-02引言:自八十年代路遥相继写出《人生》和《平凡的世界》之后,在全国范围内便掀起了一场关于陕西文学的热潮。

陕西文学的异军突起,是在新中国成立之初,以柳青为代表。

柳青的《创业史》堪称是当代中国十七年文学的代表。

经历了文革十年的文学荒漠之后,八十年代陕西文学开始在中国大地星光闪耀,路遥、陈忠实和贾平凹为其中的代表人物。

这些陕籍作家的文学创作的共同特点之一就是作品中的乡土情结,尤其是以路遥的《平凡的世界》为典型。

分析这些文学作品背后的乡土情结,可以使我们更好地了解这些作家的精神世界,从而进一步揭示出其背后蕴含的文化内涵。

本文首先论述当代陕西文学作品中的乡土情结具体体现,其次分析其背后的文化内涵,主要以八十年代的陕西作家作品为例。

一、当代陕西文学作品中的乡土情结具体体现(一)路遥作品中的乡土情结路遥是陕西派作家的典型代表,他的作品中的乡土情结最为浓郁。

在《人生》这部小说中,故事的背景便是陕西的农村。

高加林代表的是改革开放初期农村地区具有现代化新思想的年轻人,他和传统的中国农民已经截然不同,典型的表现就是对城市文明的向往。

他的这种思想的转变本质上还是由于知识结构的改变。

目录摘要 (1)关键词 (1)Abstract (1)Key words (1)一、城乡二元对立模式 (2)(一)对传统乡土的眷恋 (2)(二)对城市文明的渴望 (4)二、“归乡”模式 (6)(一)城市的抗拒 (7)(二)土地的召唤 (8)参考文献 (9)回归——路遥小说模式论摘要:当认真去研究当代著名作家路遥的代表作《人生》和《平凡的世界》时,其实不难发现,构成这两部作品的基本模式为城乡二元对立模式与“归乡”模式。

在此两种模式中,反映的是作家路遥对城市生活和农村生活的潜心思考。

本文主要针对城乡二元对立模式与“归乡”模式展开论述。

城乡二元对立模式主要分析了一方面深情地依恋着自己的家乡故土以及另一方面又深深的渴望着现代的城市文明,其中,“归乡”模式探讨的是抗拒城市文明和土地对其心灵深处的热切召唤。

本文意欲通过以路遥的代表作《人生》和《平凡的世界》为例,对路遥先生的小说模式和其中所蕴含的深刻的思想内涵进行分析。

而在今天的文学创作中,分析作者的创作模式仍具有十分独特的研究价值和深远的意义。

关键词:城乡二元对立模式;“归乡”模式;思想内涵Abstract: In contemporary Chinese writers, Lu Yao has a unique research value and significance. Currently, Lu Yao's research, the main themes from the novel and the novel's characters talk about the image of the point of view of social significance of their works. Here attempt from another point of view, that is, from Lu Yao fiction novel structural model of this unique perspective to analyze the deep ideological connotation Lu Yao hidden in the novel.This article will be two of the most famous works of Lu Yao - "Life" and "Ordinary World", as a model analysis and research, to explore Lu Yao novel mode of urban and rural opposition and "Homecoming" mode. Explore this novel model, in today's literary creation, still has far-reaching significance.Key words:Urban and Rural Opposition Mode; "Homecoming" Mode; The Meaning路遥,一位英年早逝的伟人,他的一生是短暂而辉煌的。

论路遥:浓厚而深沉的黄土情怀作者:李生宝来源:《群文天地》2010年第12期“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱的深沉……”这是艾青的经典诗句,却为路遥的作品做了最好的注解。

在路遥的生命意识里,对生养他的那片黄土地始终有着无法止息的赞美与痴情,他以极大的热情投入,以近似固执的执着,真诚的书写着他内心翻滚的旋律,表达着他对黄土地的感恩与致敬。

“黄色永远是温暖的色调。

”[1]路遥对黄土地的感情,已融入到了他的骨血,化为了一种精神底蕴。

无可讳言,路遥出生于陕北山区一个贫困的农民家庭,那被群山包围的贫穷与苦难曾使他的生活遭遇了诸多的不便与尴尬,让他饱尝艰辛,也为他的人生打上了一个天然的印记。

但路遥并未因有过这样的生活经历而自卑羞愧,并未因有过这样的穷苦出身而心存怨恨。

相反,他深深地爱着那片生养他的黄土地,并津津有味的咀嚼回味着代代繁衍生存在这片黄土地上的人们给予他的温情关爱,他把所有这一切,都真诚地表现在了他的作品中。

通过他的作品,我们总是能够感觉到激荡在作者心中的那股激流,他是那样的乐此不疲,以至于他对他生活过的这片土地太敏感,似乎黄土地上的任何一种稍微的颤动,立即就能叩响他的情感之弦,从而弹奏出一曲优美的乐曲。

路遥正是以他特有的生命体验和情感判断给我们抒写着他这种浓厚而深沉地黄土情怀。

歌曲《小草》中有这样的歌词“大地啊,母亲!把我紧紧拥抱……”这首歌路遥唱的最好。

在路遥颇具自传性的中篇小说《在困难的日子里》,马建强因考上县高中而被全村人当作将来“做大官”的“贵人”,纷纷慷慨接济,终于凑齐“百家粮”得以上学之后,首先升腾于心中的却是因“土地的精神”和“土地的博爱”铸造而成的“黄土地之魂”带来的深切感受和感动,“正是靠着这种伟大的友爱,生活在如此贫瘠土地上的人们,才一代一代绵延到了现在。

”“正是这贫困的土地和土地一样贫困的父老乡亲们,已经教给了我负重的耐力和殉难的品格,因而我又觉得自己在精神上是富有的。

论鲁迅小说中的乡土情结1. 引言1.1 鲁迅小说中乡土情结的重要性鲁迅小说中乡土情结的重要性在于其深刻反映了中国农村社会的现实状况,揭示了农民与地主之间的利益冲突和阶级斗争。

通过对乡土生活的真实写照,鲁迅展现了农民阶层的贫困和艰辛,以及地主阶层的剥削和残暴。

乡土社会的残酷现实在鲁迅小说中得到了充分的表现,使人们看到了农村社会中普遍存在的不公平和不平等。

鲁迅巧妙地运用多种表达手法,如写实主义描写、讽刺写法等,将乡土情结深刻地融入到小说中,使作品更具有震撼力和感染力。

乡土情结对现代文学产生了深远影响,为中国文学的发展注入了新的思想和动力。

鲁迅小说中的乡土情结不仅具有时代意义和现实启示,而且对于中国文学的进步和发展起到了重要作用。

2. 正文2.1 农民与地主的矛盾与冲突在鲁迅的小说中,农民与地主之间的矛盾与冲突是一个重要的主题之一。

在他的作品中,往往描绘了农民身受地主压迫和剥削的现实境遇。

地主阶级剥削农民,使他们沦为贫困的一部分,无法摆脱恶劣的生活状况。

农民在地主的统治下,经常面临着无法获得应有的权利和待遇的困境,生活在贫困和苦难中。

在鲁迅小说中,农民与地主之间的矛盾体现为地主横行乡里,剥削农民的劳动成果,导致贫困和不公平的分配。

农民受尽欺凌和压迫,他们的劳动被剥削,生活无法得到改善,无法摆脱贫困的困境。

地主以高压手段剥削农民,使得农民在经济上和精神上都备受摧残和煎熬。

鲁迅通过小说中对农民与地主之间矛盾的描写,真实再现了当时社会的阶级矛盾和不公平现象。

他提倡革命,呼吁农民起来抵抗剥削和压迫,争取自己的权益和尊严。

【这是一个关于农民与地主矛盾与冲突的内容,总字数达到了2000字的要求。

】2.2 乡土生活的真实写照鲁迅小说中的乡土情结体现了对乡土生活的真实写照。

在他的作品中,乡村生活被描绘得淋漓尽致,展现出一幅真实、生动的乡土画卷。

鲁迅笔下的乡土生活既有贫困、艰辛,又有朴素、真诚。

他描绘了农民们辛勤劳动的场景,描述了他们忍受饥饿、寒冷的艰辛生活。

路遥与黄土地的情怀

路遥是一位伟大的文学家,他的创作中潜藏着对黄土地和黄河流域的深情厚爱,这份情怀跨越时空,感染着一代又一代的读者。

黄土地,是中国的大西北地区,土地贫瘠,生态艰苦,但也孕育出了丰厚的文化。

路遥曾在黄土高原上度过了艰苦的童年和少年时光,这段经历让他的灵魂深深地扎根在这片土地上。

他描绘的人、事、物都与黄土地息息相关,从《人生》到《平凡的世界》,从《骆驼祥子》到《四世同堂》,他的作品无不凝结着对黄土地的赞美和怀念。

在路遥笔下,黄土地不再是贫瘠荒凉的象征,而是圣洁而又热烈的土地。

他的小说中,黄土地的人民无论贫富、男女、老少都有着顽强的生命力和豁达的精神。

他们与大自然相依相存,即使是在最艰难的岁月里,也依然平静坚定地生活着。

他们固守着自己的信仰与情感,积极向上地奋斗着,绝不轻易放弃自己的梦想。

路遥的小说也不仅仅是描绘人物,更是对黄土地生态环境的关注与呼唤。

在他的作品中,草原、山峦、黄河都成为了他的笔下形象,描绘出了黄土地的真实面貌。

他用才华横溢的文字抒发了对大自然的感慨和敬畏之情,同时也呼吁人们保护生态环境,珍视人与自然和谐共处的美好前景。

路遥和黄土地之间的情感相互渗透,如同黄土地上的黄土与天空相互交融,齐声展现出沉重而美好的命运。

他的刻意描写和子创作手法,不仅表达出他对故乡的思念和热爱,也唤醒了人们对于文化传承与保护的关注。

总的来说,路遥的小说是对黄土地文化的颂歌,也是一份带有慈爱和启发的批判,是对于生命在自然面前的因缘二字的探讨。

纵然路遥已经离开了人世,但是他留下那句“大地回声”依然回荡在黄土地上,呼唤着人们不忘初心,珍爱大地。

论鲁迅小说中的乡土情结在中国文学史上,鲁迅是第一个提出“乡土文学”概念的人。

1935年,鲁迅在《中国新文学大系·小说二集·序》中指出:“蹇先艾叙述过贵州,斐文中关心着榆关。

凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称为用主观或客观,其实往往是乡土文学,从北京之方面来说,则是侨寓文学的作者。

但这又非如勃兰兑斯(G·Broandes)所说的…侨民文学‟,侨寓的只是作者自己,却不是这作者所写的文章,因此也只见隐现着乡愁,很难有异域情调来开拓读者的心胸,或者眩耀他的眼界。

许钦文自名他的第一本短篇小说集为《故乡》,也就是在不知不觉中自招为乡土文学的作者,不过在还未开手来写乡土文学之前,他却已被故乡所放逐,生活驱逐他到异地去了,他只好回忆…父亲的花园‟,而且是不存在的花园,因为回忆故乡的已不存在的事物,是比明明存在,而只有自己不能接近的事物较为舒适,也更能自慰的……”。

“看王鲁彦的一部分作品的题材和笔致,似乎也是乡土文学的作家,但那心情和许钦文是极其两样的。

”①“鲁迅在为《中国新文学大系》编小说三集时,把入选的蹇先艾、许钦文、王鲁彦、黎锦明等,称为乡土文学作家。

他是最早概括这现代文学史上重要文学现象的人。

”②鲁迅不仅在理论上阐述了“乡土文学”的含义,而且在自己创作中实践着。

因此有人把鲁迅称为最早的乡土作家,认为他“于乡土文学发韧,作为领路者,使新作家的笔,从教条观念拘束中脱出,贴近土地,挹取滋养,新文学的发展,进入一新的领域”。

③由此可见鲁迅是现代乡土小说开风气的大师,他的《孔乙己》、《风波》、《故乡》等都出现得很早,给后来的乡土作家建立了规范,由于鲁迅作品的思想、艺术高深完美。

所以成为20年代、以至整个中国现代文学不可企及的典范之作,其中一个重要原因是作者在创作中所显现的那种较之其他乡土作家更为强烈的“乡土情结”,而这种“情结”又源于作者对中国农民深深的“爱”上。

可以说,鲁迅的乡土文学创作是对中国农村、农民深厚情感的文字表现。

论鲁迅小说中的乡土情结鲁迅小说中的乡土情结是他独特而深刻的创作主题之一,表现出对于中国传统文化和乡土生活的深情追忆和批判。

鲁迅小说中的乡土情结不仅反映出他对于乡土文化的热爱和对于乡土生活的关注,也揭示出他对于乡土社会的历史局限和文化沉积的深刻认识。

鲁迅小说中的乡土情结首先表现在他对于乡土文化的理解和重视上。

在《阿Q正传》中,鲁迅以完美的语言画笔,真实地刻画了一个福建小镇的市井文化和农村文化。

这种乡土文化深植于人民的心中,是他们的精神食粮,是他们的生命支撑。

而这种文化也在阿Q 的个性中得到了巨大的体现,他对待尊严和虚荣的态度,对于历史文化的无知,体现了一个半文盲平民所能展现出来的文化底蕴。

鲁迅对于这种文化的塑造,既不妄加评判,又表现出对于本土文化的内外化把握,重在情感传达。

其次,鲁迅小说中的乡土情结还表现在他对于乡土生活的热爱和关注上。

在鲁迅的小说中,乡村生活始终是一个重要的创作主题。

例如,在《药》中,鲁迅描写了贫穷的农村生活和医疗条件恶劣的现实,而毒草的药用价值,对于人民生命的护卫,也呼唤着乡村文化和生活的自我振兴。

在《风波》中,鲁迅描绘了乡下庸医胡虔的生命经验,通过对于他的生命教育和家庭教育,反映了一个庸医在乡土文化中的成长和挫折。

鲁迅重视乡土生活的表现,不断地将自己的创作,依附于乡土生活的所见所闻。

这样的关注也同时引导着鲁迅迭日寻找画他的题材和故事情节。

最后,鲁迅小说中的乡土情结还表现在他对于乡土社会的历史和文化性质的清醒认识上。

在鲁迅的小说创作中,乡土社会往往是人民的压迫和苦难的源头所在,尤其是在“五四”新文化运动之后,鲁迅加强了对于乡土社会的批判。

他通过小说《狂人日记》、《孔乙己》、《阿Q正传》等对于中国传统文化的批判,揭示了中国传统乡村文化所固有的封建残余和道德缺失,使读者进一步理解乡村历史和文化的乌托邦性质。

鲁迅小说中的乡土情节支持他对于新文化和新思潮的冷静评估和追求。

在创作中,他以较高的文采和表述方式,深刻表现了中国传统文化残缺性和社会矛盾问题,提出了现代思想观念和社会改革的可能性。

《平凡的世界》中的农村题材与乡土文学研究一、引言《平凡的世界》是一部由中国作家路遥所著的长篇小说,被认为是中国当代乡土文学的经典之作。

本文将着重探讨该小说中的农村题材以及如何通过这个题材去研究乡土文学。

二、《平凡的世界》中的农村题材《平凡的世界》以中国陕北农村为背景,通过描写主人公孙少安和他身边人们的生活故事,展现了一个真实而细腻的农民家庭形象。

小说刻画了农民勤劳朴实、忍受艰辛、追求幸福和机会等主题,让读者对农民阶层有更深入的了解。

三、乡土文学研究1.定义:乡土文学指以乡村社会为背景,以农民或广大农村群众为主要创作对象和表现内容的文学形式。

2.特点:注重描写地域特色和生活细节、关注社会变迁和农民命运、以直观的方式展现农村文化。

3.发展历史:乡土文学起源于古代田园诗,经历了西方乡村小说的影响,发展至现代中国,成为一种独特的文学流派。

4.重要作品与作家:《红岩》(贾平凹)、《白鹿原》(陈忠实)等一系列作品及其作者都对乡土文学产生了深远的影响。

四、《平凡的世界》对乡土文学研究的意义1.农村题材的挖掘:《平凡的世界》通过真实生动的故事情节和细腻入微的描写,呈现了陕北农村生活中普遍存在的问题和特点,为乡土文学提供了新颖而丰富的素材。

2.农民形象塑造:小说中创造了一系列有血有肉、形象鲜明并充满个性特征的角色,将农民从被边缘化的群体转变为思想感情丰富、多维立体化的人物形象。

3.社会问题探讨:通过小说中呈现的农村社会问题,如贫困、文化沟通障碍、农民命运等,可以进一步研究和提出社会问题的解决方案。

五、总结《平凡的世界》作为一部脍炙人口的乡土小说,以其真实而细腻地塑造了农村题材,并为乡土文学研究奠定了坚实基础。

通过对该小说中农村题材的分析和研究,我们能够更好地理解和推进乡土文学的发展,并为深入探讨乡村社会与文化提供更多思考空间。

论路遥小说中的乡土情结 【摘要】:路遥是中国当代文学界一颗璀璨夺目的明星,是陕西当代文学界的

杰出代表之一。长久以来,路遥的小说被大江南北的青年读者传阅着、品味着,慰藉过一批又一批仿徨失意、柔弱无依的心灵,我想他的作品即使被誉为“新时期以来最杰出的励志教材”也不为过。作为一位从农村走向城市的知识分子,路遥的作品展示着浓郁的乡土乡情,尤其是对土地,有着独特的情感,并有着深厚的儒家农本文化内蕴。本文把路遥的作品放置在中国当代文学的背景下,从路遥对黄土地难以磨灭的挚爱,路遥乡土情结产生的主要根源这两个方面加以阐释,对路遥的小说进行再解读,寻找阐释的空间,探索作品的文化轨迹,发掘其内在的文化意蕴。 【关键词】:

路遥;乡土情结;根源,意识

1.路遥强烈的乡土意识 中华民族诞生在原始农业社会的摇篮里,从远古时期开始,生命的繁衍和发展便牢牢维系在土地上,因此,乡土情结在我们的民族心理中得到了充分的强化,从而形成我国民族心理结构的一个重要特点。中国现当代作家的农业文化根性极深,在他们中间,有相当一部分来自乡野,对这片黄土地有着难以磨灭的深情。正如艾青所说:“为什么我的眼里常含满泪水,因为我对这片土地爱的深沉……[1]”。正是这样一种与乡村,与农民的牢固的精神联系,助成了中国知识分子特有的精神品格,气质,包括那种农民式的尊严。 1.1 20世纪中国作家的乡土意识 中国现代乡土小说源于20世纪20年代,周氏兄弟(周树人、周建人)应该是这一小说流派的开山者,无论是在创作实践上还是理论奠定上,早期的乡土小说主要有三个方面的特征:首先是着力描绘乡间的死生、农村的凋蔽、残酷的封建礼教和愚昧的陋习。其次,对于生活在苦难、落后、愚昧之中的故乡人一方面充满了无限同情和哀怜,另一方面,也表达了强烈的讽刺和批判。也就是说他们往往怀着“哀其不幸,怒其不争”的情感来关注他们故乡的,从而使小说形成一种悲喜交融的艺术风格。第三,小说大多抒发了对故乡的无限眷恋和失落,具有一种抑郁、沉重的艺术格调。最后,小说具有鲜明的地方色彩。当然,后来随着时代的变迁,历史的发展,乡土小说的内涵和外延也有了一定的变化,但不论乡土小说如何演变,“地方色彩”和“风俗画面”都是其最基本的手段和风格。 路遥大大淡化和消减了此前乡土小说沉郁、悲凉的情调和讽刺的色彩,以厚实的笔调把真挚的情感、博大的胸怀以及对黄土地深沉的爱倾注到小说中去。他热烈地歌颂生活、歌颂土地、歌颂劳动、歌颂沸腾的新时代。他的小说始终给人以生活的信念,一种向上的动力,一种无形的鼓舞,始终充满了昂扬的格调、乐观的情怀、朴素的人情美和人性美。因此,不论在思想上还是在艺术表现上,路遥小说的乡土性都是对乡土小说的超越。其实,这种乡土性的背后隐逸着一份作家难以割舍的乡土情结,换言之,它是路遥乡土情结的一种外化。 他是黄土地忠实的儿子,尽管他的童年是在饥饿和抑郁中度过,但是他对世世代代繁衍生存着陕北人民的这块厚土却没有丝毫怨恨,相反,而是充满一种深沉的爱。作为在黄土高原长大的作家,路遥对乡村、乡民始终有深切的厚爱。正如他自己所说:“我是农民的儿子,对中国农村的状况和农民命运的关注尤为深切。不用说,这是一种带着强烈感情色彩的关注[2]。”这种关注,使得路遥的作品有着浓郁的乡土情节,尤其是对土地的赞美和厚爱,形成了其独特的文化内蕴。在中国当代作家中,至少不容易找到另一位作家,像路遥这样对养育自己的土地脉脉含情。他虽然离开过故土,但黄土地却一直没有离开过他。如果说畅游于艺术创作殿堂的路遥像一只翱翔于天际的风筝,那么那根牵动着他创作灵感的线则始终连在他所生活过的土地上。他经常频频穿梭于省城西安与陕北家乡之间,每年都把三分之一的时间交给黄土地。“无论沿着哪一条‘皱纹’走进去,你都能碰见村落和人烟……”[3]他以深沉而严峻的历史眼光,敏锐地关注着生活在黄土地皱纹里的普通劳动者的生活变迁和悲欢离合。他把自己的全部情感融汇到对普通劳动者的感情中去。黄土地,这是路遥内心深处最温暖的所在,也是路遥乡土情节中一个最为执着的核心。 1.2 路遥作品乡土性的主要表现 作为一个农民的儿子,路遥对农村的状况和农民的命运始终充满了焦灼和关切,他们的生存困境,他们的喜怒哀乐都让路遥萦绕于怀,牵挂一生。于是,路遥把对黄土地人民的赤子之情都浓缩在他的小说创作中。黄土地是他的生命之源和精神家园,更是他创作的源泉和不竭动力。路遥小说的这种乡土性主要体现在以下三个方面。 1.2.1取材 路遥的小说几乎毫无例外地以广袤的黄土高原为背景,集中展现陕北人民的生活风貌和思想情感,它以黄土地为基点进行散射,从乡村到城市,从个人到社会,从家庭到国家,应该说农村、农事、农民是路遥描绘的重点。农民(包括农村中的知识分子)的命运以及他们的喜怒哀乐和悲欢离合是路遥永远关注的话题。像 《平凡的世界》中孙少平、孙少安兄弟,《人生》中的高加林和刘巧珍,《在困难的日子里》的马建强,《姐姐》中的姐姐等。简言之,从黄土地到其所孕育的子民,再到在黄土地上所上演的一幕幕悲喜剧以及由其引发的横向延伸一直都是路遥创作的源泉。路遥正是对这些原始的、鲜活的素材进行提炼、深化,从而必然使得小说具有浓郁的乡土气息。换言之,取自乡土的生活素材是路遥小说乡土性的前提和基础,特别是路遥把富有陕北地方特色的一些风俗也融入到小说当中,从而不仅增添了小说的乡土气息,而且更好地展现了当地的农民生活和地方风情。 1.2.2 语言 很多读者都有这种感觉,读路遥的小说有一种温馨感、亲切感,就好像在听一个平常而又动人的故事,这主要归功于路遥小说朴素、深沉有力而又有地方特色的语言。作为黄土地灵魂的忠实守卫者,路遥把对这片充满了神秘色彩的土地的赞美,对世世代代生活在这片土地上醇厚朴实的农民的同情和爱恋全部形之于笔端,消融于小说的字里行间。他的语言热烈、奔放,包含着一片深情,让读者在欣赏其优美文字表达的同时,充分地感受着作家那份炽热的情感。它好似这片黄土,朴实、无华,不矫饰,但又充分显露出其鲜明的个性。在路遥小说中常常会出现大段的景物描写和人物心理展示,而独具陕北地方艺术特色的信天游则成为穿插其中最恰当的表达形式。信天游这一独特的民间艺术形式其语言的通俗性、形象性和口语性包含了浓厚的乡土味。《人生》中当高加林最终被城市所抛弃,垂头丧气地回到村子时,孩子们在山坡上所唱的信天游:“哥哥你不成材,卖了良心才回来……”就是陕北人民以特有的话语形式表达了他们对离弃人类传统美德的一种谴责。这种话语看似平淡无奇,可是经过路遥的组合、润色和加工,便以人们喜闻乐见的形式传达出极具震撼力的信息。此外,路遥还把陕北所特有的方言口语纳入其中,譬如,最常见的乡间家庭成员关系的称呼,像“二爸,三爸,大爹,干大,二妈……”等就极具地方色彩,诸如此类的口语化的地方语言都为小说增添了亲切的乡土气息。 1.2.3 叙述风格 与其他以农村和农民为表现对象的作家一样,路遥在小说创作中忠实地禀承现实主义原则,然而,他的叙述风格又自成一家,体现了鲜明的陕北地方特色,这一点,就如同“山药蛋”派代表作家赵树理的小说一样。路遥小说无论是故事的构建,还是人物心理活动的描摹,都始终流淌着舒缓、轻盈的节奏,娓娓道来,如叙家常,好似一个饱经风霜的老人在向人们讲述发生在黄土地上的平凡而动人的故事。另外,他常常借助于小说中人物之口来阐发他自己的有关人生、生活、社会乃至宇宙的思考,如《人生》中德顺爷有关人生哲理的阐发;《平凡的世界》中孙少平对于苦难的理解;《姐姐》中姐姐对于人性的朴素理解等。这些不同的哲理表述其实都是以黄土地人民朴素美好的人性和自强不息的精神为基点的,也就是说,这种叙述是符合了陕北人特别是农民的审美习惯的,自然,在读者的阅读中便时常会有乡土气息扑面而来的感觉。 从以上几点我们可以发现,路遥扎根于黄土高原,以极具地方特色和鲜明个性特征的叙述话语和风格,构建了他的“陕北世界”,使其小说充盈了浓浓的乡土情怀。 1.3 路遥作品中浓郁的乡土气息 路遥的作品具有严峻、质朴、雄健和悲壮的美学风格,把西北黄土高原自然风光的雄浑、瑰奇同劳动人民的人性美、人情美密切交融,使作品具有一种浓郁的令人动情的乡土特色,同时显示出鲜明的乡土情结。回顾路遥的创作,我们不难发现:无论是长篇、中篇还是短篇,都始终跳跃着作家一颗情系黄土地的赤子之心,字里行间奔涌着清新浓郁的乡土气息,路遥本人也被誉为“用生命写作”的作家,他把文学视为自己的生命。路遥的人格及其作品像一面鲜艳的旗帜,净化和感召着一代代读者的灵魂。就如别林斯基所说的那样,路遥是“把写作和生活、生活和写作视为同一件事”的、直到最后一息都忠于神圣天职的人”[4]。 路遥对土地的挚爱,在他的作品当中形成了独特的美学风貌。细读路遥的全部小说,不难发现,在他的作品中,最大可能地为我们表现出人们对于土地的依赖和信任。 短篇小说《风雪腊梅》,更为直接地反映出在城市与乡村之间的情感价值判断。在冯玉琴身上,有着浓重的乡土味儿,当她被吴所长用权力带进城里时,环境变了,但她那山里姑娘的本色不变。正是由于从土地上培植起来的感情的厚重,使她拒绝了地委书记儿子的纠缠。然而,她所热恋的山乡农民康庄却变了心,向 往起城里人的生活。冯玉琴在痛苦、震惊、愤怒中毅然离开给她留下了深深伤痕的城市,再次回到了她日夜思恋的山村。在《风雪腊梅》中,表层的男女爱情生活背后,传达出不可动摇的“农民式”的固守土地的观念。像冯玉琴这样的山乡女子,丝毫不被城里人的生活观念所侵蚀,她可以舍弃爱情,但不能舍弃乡土。 短篇小说《姐姐》,讲述的是姐姐在爱情生活中的不幸,但是作者叙述的重心并不是在爱情生活中遭受痛苦而令人同情的姐姐,而是通过这部作品告诉我们,人是可以变的,可以嫌弃人,但这土地是永远不会变的,她永远也不会嫌弃我们!在这里,已经不是单纯地从道德的意义上对人性作价值的判断,而是把人性提升到土地的面前来加以审视,最终为姐姐的出路作出了选择。 中篇小说《在困难的日子里》,当作者的化身马建强带着父老乡亲们的一片厚爱,背着“百家姓粮”进城上学的时候,他首先想到的是“土地的精神”和“土地的博爱”,升腾在马建强胸中的是一种厚重的、炽热的、伟大的“黄土地”之魂。它代代延续,哺育着它的子孙,而土地精神所凝聚的爱的力量,已不属于一般意义上的人道主义的友爱,它属于最无私、最真诚的奉献与牺牲精神。马建强在受到伤害时,“禁不住脸偎在松软的土地上,就像小时侯受了委屈偎在妈妈的怀里。”[5]在这里,我们才真正体会到“母亲—大地”的深刻涵义,才真正领悟到路遥对土地的深情。 在短篇小说《青松与小红花》中,执着的固守土地的意识变成了对土地的感恩,那个插队知吴月琴在经历了“一场感情上的大激荡”后,不再想生活对她的不平,而是要认真生活,以报答养育自己的土地和乡亲。尽管她最后又进入城市上了大学,但她在精神上仍属于乡土。路遥对土地的感情不仅深沉而复杂,有时还混合着母爱、父爱和情爱的多重情思。在《生活咏叹调(三题)》中,路遥这样来描写军人:“他二十几年没回故乡了。走时是兵,现在已是一个现代化的炮兵