抗菌药物在呼吸系统的药代动力学和药效学

- 格式:ppt

- 大小:1.69 MB

- 文档页数:52

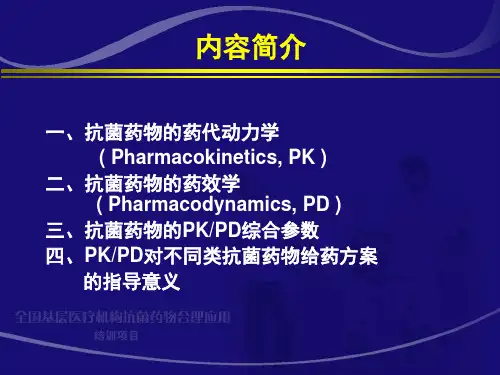

抗菌药物药代动力学/药效学研究技术指导原则目录一、概述 (1)(一)抗菌药物作用特点及临床试验要求 (1)(二)抗菌药物PK/PD研究意义及分类 (1)(三)依据PK/PD研究确定给药方案的基本原则 (3)(四)抗菌药物PK/PD研究的特点 (4)(五)抗菌药物PK/PD研究策略 (4)(六)本指导原则的目的及应用范围 (5)二、非临床阶段的PK/PD研究 (6)(一)体外研究 (6)(二)体内研究 (10)(三)感染动物PK/PD研究 (12)三、临床阶段的PK/PD研究 (13)(一)PK研究 (13)(二)PD研究 (17)(三)临床PK/PD关系建立 (17)四、PK/PD研究的应用 (22)(一)PK/PD研究应用于研发决策 (22)(二)PK/PD研究应用于I期临床试验 (22)(三)PK/PD研究应用于探索性临床试验 (23)(四)PK/PD研究应用于确证性临床试验 (24)(五)上市后研究 (27)(六)PK/PD在制定细菌敏感性折点中的应用 (27)(七)PK/PD在制订β-内酰胺酶抑制剂合剂给药方案中的应用 (28)五、PK/PD研究注意事项 (30)(一)PK/PD研究局限性 (30)(二)PK/PD研究报告格式及要求 (34)六、名词解释 (36)附件:抗菌药物PK/PD研究流程 (40)抗菌药物药代动力学/药效学研究技术指导原则一、概述(一)抗菌药物作用特点及临床试验要求抗菌药物作用特点是杀灭或抑制入侵到机体内的外来病原菌而发挥药理效应,其疗效取决于抗菌药物、病原菌和机体三者相互作用的结果。

病原菌种类复杂,致病力不同并可能存在不同的耐药机制,是致病关键因素;机体自身免疫功能可防御病原菌入侵,其功能正常或缺陷与否可影响抗菌治疗的效果。

有效抗菌治疗方案需能够保证抗菌药物在机体的感染灶中达到足以杀灭或抑制病原菌的有效浓度并维持一定的时间,能够清除感染灶内的病原菌以实现治愈感染的目的,能够遏制细菌耐药性的产生,并能够同时尽可能降低抗菌药物对机体产生的不良反应。

抗菌药物药效学与药动学参数解读抗菌药物是一类能够抑制或杀灭细菌的药物。

药效学和药动学是研究抗菌药物作用和药物在体内的行为的关键领域。

药效学研究药物对细菌的杀菌能力和抑菌效果,而药动学研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

药效学和药动学参数能够帮助我们评估抗菌药物的治疗效果和合理使用。

药效学参数包括最低抑菌浓度(MIC)、最小杀菌浓度(MBC)、抑菌比例(MIC_50/MIC_90)等。

MIC是指抑菌药物抑制细菌生长的最低浓度,常用于评估药物的抗菌效果。

MBC则是指抑菌药物杀灭细菌的最低浓度,能够评估药物的杀菌能力。

抑菌比例是指在一定的药物浓度下,对特定细菌菌株的抑菌效果的百分比。

药效学参数能够帮助我们了解药物抗菌活性的大小以及对不同细菌菌株的抑制和杀灭能力。

药动学参数包括最大药物浓度(C_max)、最低药物浓度(C_min)、药物半衰期(t_1/2)等。

C_max是指药物在给药后体内达到的最高浓度,而C_min则是指药物在给药后体内的最低浓度。

药物的C_max和C_min对于抗菌药物来说十分重要,因为这些参数与药物的疗效和安全性密切相关。

药物的半衰期是指药物在体内减少一半所需的时间,能够帮助我们确定药物的给药频率和剂量。

此外,还有一些与药物抗菌活性和体内行为相关的参数,如药物的生物利用度(bioavailability)、药物的分布容积(V_d)和清除率(clearance)等。

生物利用度是指药物从给药后到进入循环系统的比例,主要反映药物的吸收过程。

药物的分布容积是指药物在体内分布的情况,能够帮助我们判断药物在细胞内和细胞外的浓度差异。

药物的清除率是指单位时间内机体清除药物的能力,能够帮助我们确定药物的排泄速率和剂量调整。

综上所述,抗菌药物的药效学和药动学参数是评估药物治疗效果和合理使用的重要指标。

了解这些参数可以帮助临床医生和药师选择合适的抗菌药物,并确保药物在体内的浓度能够达到有效抑菌或杀菌水平,以提高抗菌治疗的成功率。

抗菌药名词解释药理学

抗菌药是一类特殊的药物,可以抑制或消灭有害微生物对人体造成的病害。

它是用来治疗感染性疾病的主要药物,也是医院里常用到的药物。

许多抗菌药具有抗菌、杀生物、抑制病原菌的作用,具有非常广泛的抗菌范围和抗菌效果,因而被广泛使用。

抗菌药物的活性主要是抑制细菌的生长和繁殖,从而抑制病原体在人体内的侵害作用,减少病原体对人体的危害。

若抗菌药物不能抑制致病细菌的增殖,也就不能抑制病原菌的影响,从而不能治愈感染性疾病。

抗菌药物的药理学研究在药效学、药代动力学和药物耐药性三个方面进行,具有重要的意义。

1、药效学:药效学主要是指抗菌药物的抗菌作用,它反映了抗菌药物的抗菌活性,它可以衡量抗菌药物对微生物的抑制作用,并把它们与抗生素相比较,以判断它们的药效。

2、药代动力学:药代动力学是指抗菌药物的吸收、分布、代谢和排泄,从而把药物从外界引入体内,并使其发挥药效。

只有在药物被体内吸收时,才能形成最佳的疗效,从而治疗感染性疾病。

3、药物耐药性:药物耐药性是指微生物对抗菌药物的抗药性,是一种抗药性的表现。

若病原体对抗菌药物耐药,则治疗感染性疾病会受到很大的阻碍。

因此,研究药物耐药性对于评价抗菌药物抗菌活性以及控制耐药菌类的发展具有重要意义。

总之,抗菌药物是专门用于治疗感染性疾病的一类特殊药物,具有抗菌、杀菌、抑制病原菌的作用,是医院里常用到的药物,包括药效学、药代动力学和药物耐药性三个方面的研究,为治疗感染性疾病具有重要意义。

药代动力学与药效学的基本概念及应用随着医学的不断进步,药物已成为治疗疾病的不可或缺的手段,药物的使用旨在产生治疗效果,但同时也可能引起各种不良反应。

因此,了解药物在人体内的代谢和药物的药效学特性非常重要。

药代动力学和药效学是药物学的两个重要支柱,本文将重点介绍这两个概念的基本概念及应用。

一、药代动力学的基本概念药代动力学(Pharmacokinetics,PK)指药物在生物体内各时期的吸收、分布、代谢和排泄的过程。

药代动力学是了解药物吸收、分布、代谢和排泄特性的基础,从而来指导用药的合理性。

药代动力学参数包括药物的最大血药浓度(C_max)、半衰期(t_1/2)、药物的分布体积(V_d)等等,这些参数的变化对用药效果及药物的不良反应都具有重要影响。

药物的吸收过程是指药物进入到机体内的过程,药物的吸收会受到不同的因素的影响,包括药物的物化特性、给药途径、配伍等等。

典型的例子就是静脉注射在服用药物后的速度更快。

随着药物的吸收后,药物的分布就会发生,药物的分布会受大分子蛋白质的存在、生理屏障的存在等条件的影响,药物的分布可以用分布体积(V_d)来评价。

药代动力学的下一个环节是药物的代谢,药物的代谢可以发生在肝脏、肾脏、肺部以及大肠等器官。

药物经过代谢后,药物代谢产物可以产生良好的药学效应,也可以导致不良反应。

药物代谢的主要机制是药物酶的参与代谢,药物酶的活性受环境激素的影响,而且药物与药物之间是可以相互影响的。

最后是药物的排泄,药物的排泄主要通过肝、肾、肺、肠等器官完成。

药物排泄的能力直接影响药物的药代动力学。

二、药效学的基本概念药效学(Pharmacodynamics,PD)是关于药物与机体生物系统之间相互作用及其各种生理学效应的过程,其中包括药物调控生物分子或转录组、蛋白质结构等方面的研究。

药效学评价药物的疗效、安全性、适应症等方面,同时药效学还可以评价药物药效学的效应和剂量–反应的关系。

药物的生效与药物与生物分子结合的强度有关,药物本身的特性也影响药物与生物分子相互作用的程度,当药物与生物分子结合时,则产生了药效作用。