重金属在土壤-植物系统中的迁移转化

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:4

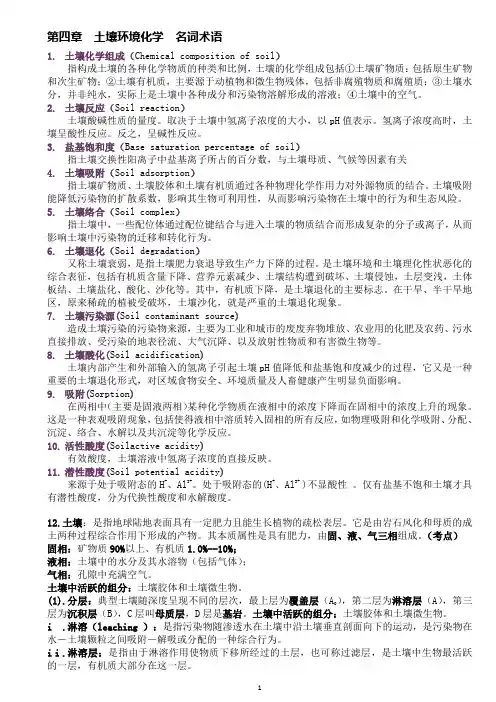

第四章土壤环境化学名词术语1.土壤化学组成(Chemical composition of soil)指构成土壤的各种化学物质的种类和比例,土壤的化学组成包括①土壤矿物质:包括原生矿物和次生矿物;②土壤有机质,主要源于动植物和微生物残体,包括非腐殖物质和腐殖质;③土壤水分,并非纯水,实际上是土壤中各种成分和污染物溶解形成的溶液;④土壤中的空气。

2.土壤反应(Soil reaction)土壤酸碱性质的量度。

取决于土壤中氢离子浓度的大小,以pH值表示。

氢离子浓度高时,土壤呈酸性反应。

反之,呈碱性反应。

3.盐基饱和度(Base saturation percentage of soil)指土壤交换性阳离子中盐基离子所占的百分数,与土壤母质、气候等因素有关4.土壤吸附(Soil adsorption)指土壤矿物质、土壤胶体和土壤有机质通过各种物理化学作用力对外源物质的结合。

土壤吸附能降低污染物的扩散系数,影响其生物可利用性,从而影响污染物在土壤中的行为和生态风险。

5.土壤络合(Soil complex)指土壤中,一些配位体通过配位键结合与进入土壤的物质结合而形成复杂的分子或离子,从而影响土壤中污染物的迁移和转化行为。

6.土壤退化(Soil degradation)又称土壤衰弱,是指土壤肥力衰退导致生产力下降的过程。

是土壤环境和土壤理化性状恶化的综合表征,包括有机质含量下降、营养元素减少、土壤结构遭到破坏、土壤侵蚀,土层变浅,土体板结、土壤盐化、酸化、沙化等。

其中,有机质下降,是土壤退化的主要标志。

在干旱、半干旱地区,原来稀疏的植被受破坏,土壤沙化,就是严重的土壤退化现象。

7.土壤污染源(Soil contaminant source)造成土壤污染的污染物来源,主要为工业和城市的废废弃物堆放、农业用的化肥及农药、污水直接排放、受污染的地表径流、大气沉降、以及放射性物质和有害微生物等。

8.土壤酸化(Soil acidification)土壤内部产生和外部输入的氢离子引起土壤pH值降低和盐基饱和度减少的过程,它又是一种重要的土壤退化形式,对区域食物安全、环境质量及人畜健康产生明显负面影响。

环境中重金属污染物的迁移与转化研究重金属污染是当前环境问题中的一大难题,对人类健康和生态环境造成了严重威胁。

为了探索和理解重金属污染物在环境中的迁移与转化规律,科学家们进行了大量的研究。

本文将针对重金属污染物的迁移途径、影响因素以及转化过程展开探讨。

1. 迁移途径重金属污染物在环境中的迁移主要通过以下几种途径:1.1 土壤迁移:重金属通过地下水和土壤孔隙水的流动迁移到地下水中,进而进入河流、湖泊等水体,形成水环境的污染。

1.2 大气迁移:重金属通过颗粒物悬浮在空气中,通过降雨沉降到地表,导致土壤和水体的污染。

1.3 水体迁移:重金属可以直接溶解在水中,通过水流迁移到其他地方,并对水生生物造成直接毒害。

1.4 生物迁移:重金属通过生物体的吸收、积累和迁移,从而进入食物链,对生物体造成间接毒害。

2. 影响因素重金属污染物的迁移与转化受到多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:2.1 pH值:土壤和水体的酸碱度对重金属的迁移和转化有重要影响。

低pH值条件下,重金属更容易释放并迁移至地下水中。

2.2 有机质含量:有机质对重金属的吸附、解吸和转化起着重要作用。

有机质含量高的土壤和水体能够有效地限制重金属的迁移和转化。

2.3 土壤类型:不同类型的土壤具有不同的吸附和保持能力,影响重金属在土壤中的迁移和转化速率。

2.4 温度和湿度:温度和湿度的变化可导致土壤和水体中重金属的溶解度和迁移速率发生变化。

2.5 微生物活动:微生物在环境中的活动可以促进重金属的转化和迁移,包括还原、氧化和沉积等过程。

3. 转化过程重金属污染物在环境中经历多个转化过程,包括溶解、沉降、吸附、解吸、络合等。

这些转化过程对重金属的迁移和生物有效性起着重要作用。

3.1 溶解:重金属在水中可以以溶解态存在,溶解度与温度、酸碱度、络合等因素有关。

溶解态的重金属可以直接对生物体造成毒害。

3.2 沉降:重金属通过颗粒物和悬浮物的沉降进入土壤和水体中,从而影响环境的质量。

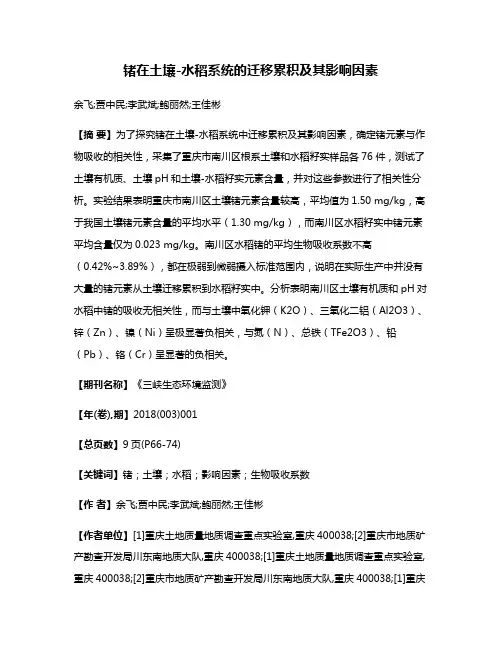

锗在土壤-水稻系统的迁移累积及其影响因素余飞;贾中民;李武斌;鲍丽然;王佳彬【摘要】为了探究锗在土壤-水稻系统中迁移累积及其影响因素,确定锗元素与作物吸收的相关性,采集了重庆市南川区根系土壤和水稻籽实样品各76件,测试了土壤有机质、土壤pH和土壤-水稻籽实元素含量,并对这些参数进行了相关性分析。

实验结果表明重庆市南川区土壤锗元素含量较高,平均值为1.50 mg/kg,高于我国土壤锗元素含量的平均水平(1.30 mg/kg),而南川区水稻籽实中锗元素平均含量仅为0.023 mg/kg。

南川区水稻锗的平均生物吸收系数不高(0.42%~3.89%),都在极弱到微弱摄入标准范围内,说明在实际生产中并没有大量的锗元素从土壤迁移累积到水稻籽实中。

分析表明南川区土壤有机质和pH对水稻中锗的吸收无相关性,而与土壤中氧化钾(K2O)、三氧化二铝(Al2O3)、锌(Zn)、镍(Ni)呈极显著负相关,与氮(N)、总铁(TFe2O3)、铅(Pb)、铬(Cr)呈显著的负相关。

【期刊名称】《三峡生态环境监测》【年(卷),期】2018(003)001【总页数】9页(P66-74)【关键词】锗;土壤;水稻;影响因素;生物吸收系数【作者】余飞;贾中民;李武斌;鲍丽然;王佳彬【作者单位】[1]重庆土地质量地质调查重点实验室,重庆400038;[2]重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆400038;[1]重庆土地质量地质调查重点实验室,重庆400038;[2]重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆400038;[1]重庆土地质量地质调查重点实验室,重庆400038;[2]重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆400038;[3]长江师范学院三峡库区环境监测与灾害防治工程研究中心,重庆408100;[1]重庆土地质量地质调查重点实验室,重庆400038;[2]重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆400038;[1]重庆土地质量地质调查重点实验室,重庆400038;[2]重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆400038;【正文语种】中文【中图分类】X53锗属金属元素,在地壳中的含量较小,只有7%,作为良好的半导体材料,锗广泛应用于电子工业和光学领域[1]。

《土壤—植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究》篇一土壤-植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素的研究一、引言随着工业化和城市化的快速发展,重金属污染已经成为全球性的环境问题。

土壤-植物系统作为生态系统中重要的组成部分,其重金属的生物有效性研究对于环境保护和人类健康具有重要意义。

本文旨在探讨土壤-植物系统中重金属的生物有效性及其影响因素,以期为重金属污染的防治提供科学依据。

二、研究背景与意义土壤-植物系统中重金属的生物有效性是指重金属在土壤中与植物相互作用的能力,即植物对重金属的吸收、转运和积累能力。

了解重金属的生物有效性及其影响因素,有助于评估土壤-植物系统对重金属污染的响应和修复潜力,为制定科学合理的污染治理措施提供依据。

三、研究内容与方法1. 研究区域与样本采集本研究选取了某工业区及其周边农田作为研究区域,采集了不同土地利用类型下的土壤和植物样本。

2. 实验方法(1)土壤样品处理与重金属含量测定:采用化学方法提取土壤中的重金属元素,利用原子吸收光谱法或X射线荧光光谱法测定其含量。

(2)植物样品处理与重金属含量分析:将植物样品进行烘干、研磨,利用同样的方法测定植物组织中的重金属含量。

(3)生物有效性评估:通过分析土壤pH值、有机质含量、土壤微生物群落结构等因素对植物吸收重金属的影响,评估重金属的生物有效性。

3. 数据分析与处理采用统计分析方法,对土壤和植物样品中的重金属含量进行描述性统计、相关性分析和回归分析,探讨重金属的生物有效性及其影响因素。

四、实验结果与分析1. 土壤和植物中重金属含量分析实验结果显示,研究区域内土壤和植物中均存在一定程度的重金属污染。

其中,锌、铅、镉等重金属元素含量较高。

不同土地利用类型下,重金属含量存在差异,可能与工业排放、农业活动等因素有关。

2. 重金属的生物有效性分析(1)土壤pH值对重金属生物有效性的影响:随着土壤pH 值的降低,重金属的生物有效性提高。

砷在土壤-农作物系统迁移的影响因素研究进展耿安静1王旭1李秋剑2陈岩3杨慧3廖若昕1丁晨红1王富华1(1.广东省农业科学院农产品公共监测中心,广州510640;2.深圳市农产品质量安全检验检测中心,广东省食用农产品监管技术重点实验室,深圳518000;3.农业农村部农产品质量安全风险评估实验室(广州),广州510640)摘要:阻隔农作物从土壤中吸收砷对保障农产品质量安全及人体健康具有重要意义。

影响农作物从土壤中吸收砷的因素较多,主要有气候条件、土壤条件(土壤pH 值、水分含量、氧化还原电势、有机质、砷本底值、复合污染、微生物、土壤类型以及根际环境)、农艺措施(灌溉、施肥、施用外源激素和钝化剂、更改种植模式等)及其他因素等,本文对影响砷在土壤–农作物系统迁移的上述诸多因素及其机理的相关研究进行了梳理和总结,旨在为因地制宜减少农作物砷污染、确保农产品质量安全提供参考。

关键词:砷;土壤;农作物;重金属污染基金项目:国家重点研发计划项目(2019YFC1605602);国家自然科学基金青年科学基金项目(41807475,41401367);深圳市农产品质量安全检验检测中心食用农产品监管技术重点实验室委托技术研究项目。

作者简介:耿安静(1984-),助理研究员,从事植物营养与农产品质量安全研究。

E -mail :*******************。

王旭(1981-),研究员,从事农产品质量安全监测与评估等研究。

E -mail :***********************(通讯作者)。

王富华(1962-),研究员,从事农产品质量安全与重金属污染防控等研究。

E -mail :**************(通讯作者)。

砷(As )是广泛分布于自然界的一种具有致癌性的强毒性污染物,可通过农作物进入食物链富集,最终进入人体危害身体健康。

土壤砷污染是严重影响环境健康的世界性难题之一,然而在砷污染超标的土地上产出的农产品砷含量不一定超标,归其原因是农作物从土壤中吸收砷受多种因素影响。

重金属镉在植物体内的转运途径及其调控机制一、本文概述镉(Cadmium,Cd)是一种有毒的重金属元素,广泛存在于环境中,对生态系统和人类健康构成严重威胁。

植物作为生态系统的重要组成部分,常常成为重金属污染的主要受害者。

然而,植物也具有一定的耐受和积累镉的能力,其内部转运途径和调控机制的研究对于理解植物对重金属的响应和抗性机制具有重要意义。

本文旨在探讨重金属镉在植物体内的转运途径及其调控机制,以期为植物重金属污染修复和农业生态安全提供理论支持和实践指导。

文章将首先介绍镉污染的现状及其对植物的影响,阐述研究镉在植物体内转运途径和调控机制的重要性和紧迫性。

随后,将综述镉在植物体内的吸收、转运和积累过程,包括镉离子进入植物细胞的方式、在细胞内的转运途径以及最终在植物体内的分布情况。

在此基础上,文章将深入探讨镉转运的调控机制,包括与镉转运相关的基因、蛋白及其相互作用,以及环境因子对镉转运的影响。

文章将总结当前研究的不足和未来的研究方向,以期为植物重金属污染修复和农业生态安全提供有益参考。

二、重金属镉在植物体内的吸收与转运重金属镉(Cd)作为一种有毒的非必需元素,在环境中的广泛存在对植物生长和生态系统健康构成了严重威胁。

植物对镉的吸收与转运是一个复杂的过程,涉及多个生理和分子机制。

镉进入植物体的主要途径是通过根系。

植物根部细胞通过质膜上的转运蛋白主动或被动地吸收土壤中的镉离子。

这些转运蛋白通常对多种金属离子具有广泛的底物特异性,因此它们也可能参与其他金属离子的转运。

镉离子进入细胞后,可以与细胞内的有机分子(如蛋白质、核酸和磷脂)结合,形成稳定的复合物,从而改变这些分子的结构和功能。

一旦镉离子被根部细胞吸收,它们就可以通过质膜上的转运蛋白进入细胞的液泡中,或者通过木质部被运输到地上部分。

木质部是植物体内的主要输导组织,负责将水分和溶解在水中的营养物质从根部输送到地上部分。

在木质部汁液中,镉离子通常与有机酸、氨基酸或其他小分子结合,形成可溶性的复合物,从而被运输到植物的茎、叶和果实等部位。

土壤中铅的危害迁移转化及修复技术概述摘要:铅在环境中的迁移主要取决于含铅物质的形态,如果不考虑铅的化学形态和矿物形态,就无法预估环境中铅及其化合物的存在及其对生态系统和人类的潜在毒性。

因此,了解铅的形态至关重要,不仅可以预测其迁移特性和生物可给性,还可以评估其对生物的潜在风险。

本文针对含铅化合物的特性、危害及迁移特性展开阐述,提出常用低成本、短周期铅污染土壤修复方法,以期为重金属污染土壤修复研究提供理论参考。

关键词:土壤;铅;危害迁移转化;修复技术引言对重金属污染土壤的研究治理,国外已经有几十年的历史。

重金属污染土壤的修复技术有化学淋洗法、化学固化法、植物修复法、微生物修复法和动物修复法等,其中修复土壤重金属污染的固化、稳定化法是一种成熟的处置方法,其见效快,成本低,是适合在国内推广的方法,国内外研究人员经过几十年的研究已成功将其应用于污染土壤治理。

与其他技术相比,该技术具有适用范围广、处理时间短等优势,美国环保局曾将固化、稳定化技术称为处理有毒有害废物的最佳技术。

1土壤中铅的危害土壤不仅是农业的基础,也是人类食品安全、饮水安全和生态环境安全的保障,自然或人为活动所排放的铅进入土壤后不仅污染土壤,一定程度影响土壤质量、农作物土壤生态功能,种植在污染土壤中的植物在累积一定浓度的重金属后,其代谢功能就会失调,使得作物产量低下造成作物的经济损失,另外,还会通过食物链进一步危害人类健康。

土壤中的铅通常可经口、皮肤、呼吸道等途径进入人体,其中,经口直接摄入是人体暴露于Pb的最主要途径,特别是儿童因手口活动直接接触造成的无意经口摄入。

重金属铅具有神经毒素,严重影响儿童智力的发育,儿童血铅含量与土壤的Pb含量密切相关,若长期暴露,儿童的智力及行为发育将受到影响。

目前在我国关于重金属污染土壤筛选、管控和人体健康风险评价标准是基于污染物总浓度,尚未其生物有效性,而土壤中铅的总量仅可给出关于金属富集的信息,不能说明该元素在上壤中的赋存状态、迁移能力及对人体健康的影响。

第一章绪论一、填空1、造成环境污染的因素有物理、化学和生物的三方面,其中化学物质引起的约占__80%-90%_。

2、环境化学研究的对象是:环境污染物。

3、环境中污染物的迁移主要有机械、物理-化学和生物迁移三种方式。

4、人为污染源可分为_工业_、__农业_、__交通_、和__生活_。

5、如按环境变化的性质划分,环境效应可分为环境物理、环境化学、环境生物三种。

三、问答题1、举例说明环境效应分为哪几类?2、举例简述污染物在环境各圈的迁移转化过程。

答:以汞为例,说明其在环境各圈层的迁移转化过程,见下图。

汞在环境中的存在形态有金属汞、无机汞化合物和有机汞化合物三种。

在好氧或厌氧条件下,水体底质中某些微生物能使二价无机汞盐转变为甲基汞和二甲基汞。

甲基汞脂溶性大,化学性质稳定,容易被鱼类等生物吸收,难以代谢消除,能在食物链中逐级放大。

甲基汞可进一步转化为二甲基汞。

二甲基汞难溶于水,有挥发性,易散逸到大气中,容易被光解为甲烷、乙烷和汞,故大气中二甲基汞存在量很少。

在弱酸性水体(pH4~5)中,二甲基汞也可转化为一甲基汞。

第二章大气环境化学一、填空题1、写出下列物质的光离解反应方程式:(1)NO2+ hν NO + O(2)HNO2 + hν HO + NO 或HNO2 + hν H + NO2(3)HNO3 + hν HO + NO2(4)H 2CO + hν + HCO 或H2CO + hν H2+ CO(5)CH 3X + hν + X2、大气中的NO2可以转化成HNO3、NO3和HNO3等物质。

3、碳氢化合物是大气中的重要污染物,是形成光化学烟雾的主要参与者。

4、乙烯在大气中与O3的反应机理如下:CH2(O3)CH2O3 + CH2 == CH2H2CO+H2COO5、大气颗粒物的去除与颗粒物的粒度、化学组成和性质有关,去除方式有干沉降和湿沉降两种。

6、制冷剂氯氟烃破坏臭氧层的反应机制是:CFmCln + hv CFmCln-1 + ClCl + O3O2 + ClOClO +O O2 + Cl7、当今世界上最引人瞩目的几个环境问题中的____温室效应_____、___臭氧层破坏_______、光化学烟雾___等是由大气污染所引起的。

植物吸收重金属的原理植物是一类有机体,其生长需要土壤中含有养分和水分,但是在现代工农业的发展过程中,土壤被污染的情况越来越严重,其中最主要的污染物之一就是重金属。

由于人类的工农业活动,许多有毒物质被释放到空气、土地和水中。

这些重金属,例如汞、铅、锌、镉等,会对人类健康和环境造成严重的影响。

植物具有吸收和蓄积这些重金属的能力,这种能力被广泛应用于生态修复和污染土壤的治理。

1. 细胞膜渗透性植物的根系统可以吸收土壤中的水分和营养物质。

在这个过程中,细胞膜的渗透性起着关键作用。

由于重金属通常以离子的形式存在,因此其可以通过细胞膜的通透性进入植物内部,从而被吸收和蓄积。

2. 形态和大小植物吸收重金属的能力还与植物的形态和大小有关。

一些具有长根系的植物如玉米、水稻和小麦可以吸收更多的土壤中的重金属。

这是因为这些植物根部的形态和大小更适合在土壤深层寻找水分和养分。

与此相反,一些较小的植物通常无法长出这样的根系,因此其吸收重金属的能力较弱。

3. 发育程度植物吸收重金属的能力还与其生长发育的阶段有关。

一般来说,成熟的植物比幼苗更能吸收和蓄积重金属。

这是因为成熟的植物拥有更为完善的根系和更多的生长叶面积,这些因素都有助于促进植物吸收重金属的能力。

当植物吸收了大量的重金属时,它们会被转移到植物的各个部位。

重金属可以转移到植物的根、茎、叶等部位。

通常来说,储存汞和铅等重金属的部位是植物的根部,而储存镉等重金属的部位则通常是植物的茎和叶子。

在植物体内,重金属往往以离子的形式存在,因此可以在植物体内形成离子链。

这些离子链会影响植物的生长和发育,甚至可能会对人类和动物的健康产生负面影响。

我们需要采取措施来减少土壤中重金属的含量,切断重金属污染对生态环境和人类健康的威胁。

植物吸收重金属的原理是多方面的,包括细胞膜渗透性、植物的形态和大小、生长发育的阶段等。

了解这些原理可以帮助我们更好地利用植物的吸收能力来进行生态修复和污染土壤治理。

第一章绪论一、填空2、污染物的性质和环境化学行为取决于它们的化学构造和在环境中的存在状态。

3、环境中污染物的迁移主要有机械迁移、物理化学迁移和生物迁移三种方式。

4、人为污染源可分为工业污染源、农业污染源、交通运输污染源和生活污染源。

二、选择题1、属于环境化学效应的是CA热岛效应 B温室效应C土壤的盐碱化 D噪声三、问答题1、环境中主要的化学污染物有哪些?的特点:1.毒性极强;2.极难降解;3.滞留时间长,能导致全球性的传播;4.沿食物链浓缩放大,产生致癌、致畸、致突变;5.对人类的影响会持续几代,对人类生存繁衍和可持续开展构成重大威逼。

b.环境内分泌干扰物能干扰机体自然激素的合成、分泌、转运、结合或去除的外源性物质,具有拟自然激素或抗自然激素的作用。

比方,邻苯二甲酸酯,酚甲烷等,广泛存在于塑料玩具、奶瓶、扮装品和其他塑料消费品中。

前者危害男婴的的性征发育,引起生殖系统的癌症,后者可导致女性患上乳腺癌。

邻苯二甲酸类衍生物多为酯类,不易溶于水,但能溶于加温过的或者脂肪性食品。

c. “三致〞化学污染物2、举例简述污染物在环境各圈的迁移转化过程。

污染物可在单独环境要素圈中迁移和转化,也可超越圈层界限实现多介质迁移、转化而形成循环。

排入水体中的无机汞,经水体微粒物质的吸附、凝合后很快淀积在沉积物中,并在微生物参及下转变成剧毒的甲基汞再溶于水中,被水生生物汲取和转移,经排泄或腐烂分解后再归还水体,形成一个的生物地球化学流。

第二章大气环境化学一、填空1、大气中的2可以转化成硝酸、3和N2O5。

2、碳氢化合物是大气中的重要污染物,是形成光化学烟雾的主要参及者。

3、大气颗粒物的去除及颗粒物的颗粒物的粒度和颗粒物的化学组成及性质有关,去除方式有干沉降法和湿沉降法。

4、当今世界上最引人瞩目的几个环境问题酸雨、温室效应、臭氧层破坏等是由大气污染所引起的。

5、很多大气污染事务都及逆温现象有关,逆温可分为辐射逆温、平流逆温、地形逆温7、温室气体主要包括、2、4、、臭氧、C2H22等,其中对温室效应奉献最大的是二氧化碳。

土壤中重金属污染物铬的迁移转化及治理摘要:重金属铬有毒,且致癌、致突变。

金属铬非常容易发生氧化-还原反应,它主要以三价和六价两种状态出现,这两种氧化态具有相反的毒性和迁移性,三价铬无毒且不易迁移,而六价铬有毒且易于迁移。

本课题组在湖南省国土资源厅科技项目的支持下,开展了土壤中铬的迁移转化及治理研究。

关键词:重金属铬迁移转化治理引言随着工业的发展,特别是采矿与冶炼的迅速发展,使得重金属对土壤的污染越来越严重。

污染初期人们往往很难觉察到Cr等重金属在土壤中积累情况,但土壤一旦被重金属污染,就很难彻底消除。

重金属一般不易随水淋滤,也很难被土壤微生物分解,主要是被吸附于土壤胶体中、被土壤微生物和植物根系或者相关组织所吸收、积累,然后通过植物本身的转移而迁移。

最终通过食物链或其它方式转化为毒性更强的物质,对人体健康的危害严重,所以土壤中重金属的污染问题比较突出。

重金属铬的危害非常大,铬性皮肤溃疡、铬性皮炎及湿疹;铬化合物使得鼻中隔溃疡、穿孔及呼吸系统癌症;引起眼皮及角膜溃疡,,致视力减退,严重时角膜上皮剥落;食入六价铬化合物可引起口黏膜增厚,反胃呕吐,有时带血,剧烈腹痛,肝肿大,严重时使循环衰竭,失去知觉,甚至死亡;铬还具有致突变性和潜在的致癌性。

六价铬是国际抗癌研究中心和美国毒理学组织公布的致癌物,具有明显的致癌作用。

所以研究铬在土壤中的迁移转化及治理具有非常重要的意义。

1 研究方法1.1 取样表层土壤的采样深度为0~10cm,分别在冶炼厂周边土壤(YP冶)取样,以此点为中心在其周围选定9个点,各点之间相隔10m,采样前除去表面的草根落叶,用T型土壤取样器取样后剥入塑料薄膜中,混合土壤,取其中的500g,装于样品袋中。

1.2 试样前处理样品在自然状况下风干,去除杂物,用手和木板碾细,过20目钢丝筛。

将过筛样品用四分法取100g左右,用研钵磨碎,再过100目尼龙筛,然后装袋保存以备测定。

称取风干土样5g(精确至0.0001g)于聚四氟乙烯消化罐中,加90mL硝酸和40mL氢氟酸,摇匀,加盖拧紧放入微波消解仪中,设置消解条件,消解完毕取出消解罐,冷却后开罐,将消解液用水转入聚四氟乙烯烧杯中,加5mL高氯酸,于电热板上加热、蒸干至湿盐状,取下稍冷,加20mL硝酸和80mL水加热溶解,冷却后加入2.5g硝酸镧,用水定容至250mL,分别得到样品(YP冶1-9)号。

植物修复土壤中重金属的方法一、引言重金属污染是当前环境面临的严重问题之一。

重金属对土壤和生物体的毒性效应具有长期性和积累性,对人类健康和生态系统稳定性造成了威胁。

因此,寻找有效的修复方法成为了迫切的需求。

本文将介绍几种植物修复土壤中重金属的方法。

二、植物吸收修复法植物吸收修复法是利用植物对重金属的吸收能力来修复受污染的土壤。

植物通过根系吸收土壤中的重金属,将其转移到地上部分,然后通过剪除、收割等方式将重金属带走,从而减轻土壤重金属污染程度。

常用的修复植物有耐重金属的植物(如拟南芥、铜锈树等)和富集重金属的植物(如剑麻、酸模等)。

此方法具有操作简便、成本较低的优点,但效果受到植物生长状况和土壤环境的影响。

三、菌根修复法菌根修复法是通过植物与菌根共生菌的相互作用来修复土壤中的重金属。

菌根能够增加植物的营养吸收能力和抗逆性,促进植物生长,同时菌根菌还能够与重金属形成络合物,减少其毒性。

因此,通过引入菌根菌来促进植物生长和修复土壤中的重金属污染已成为一种有效的修复方法。

目前已有许多研究表明,菌根菌在修复重金属污染土壤方面具有良好的应用前景。

四、土壤改良修复法土壤改良修复法是通过改良土壤性质来减轻土壤中重金属的毒性。

常用的改良方法有添加有机物、石灰等。

有机物能够提高土壤的保水性和通透性,促进土壤微生物的活动,降低土壤中重金属的有效性。

石灰能够中和土壤中的酸性物质,提高土壤的pH值,减少重金属的毒性。

因此,通过改良土壤性质来修复重金属污染的土壤是一种常用的修复方法。

五、植物-微生物联合修复法植物-微生物联合修复法是通过植物和微生物的共同作用来修复重金属污染的土壤。

植物能够吸收土壤中的重金属,而微生物能够降解重金属和促进植物生长,二者相互协同作用,达到修复土壤的效果。

目前已有许多研究证明,植物-微生物联合修复法在修复重金属污染土壤方面具有较好的效果。

六、生物炭修复法生物炭修复法是利用生物炭对土壤中重金属的吸附作用来修复重金属污染的土壤。

实验二十二重金属在土壤—植物体系中的迁移

人体内的微量元素不仅参与机体的组成,而且担负着不同的生理功能。

如铁、铜、锌是组成酶和蛋白质的重要成分,钒、铬、镍、铁、铜、锌等元素能影响核酸的代谢作用,部分微量元素还与心血管疾病、瘫痪、生育、衰老、智能甚至癌症有密切关系。

这些微量元素在人体组织中都有一个相当恒定的浓度范围,它们之间互相抑制、互相拮抗,过量或缺乏都会破坏人体内部的生理平衡,引起机体疾病,使健康受到不同程度的影响。

人体所需的微量元素,主要是通过粮食、蔬菜、饮料等摄入体内。

粮食中微量元素种类众多,其中有人体所必需的元素(铜、锌、锰、钴等),也有环境污染元素(铅、镉、汞等)。

在农业生态环境中,土壤是连接生物、有机与无机界的重要枢纽,环境中的有机、无机物可以通过各种途径进入土壤-植物体系。

重金属元素可通过土壤积累于植物体内。

这种迁移结果,必然引起重金属的富集与分散,而人类处于食物链的终端,易受其害。

因此,测量粮食及土壤中微量元素含量,不仅可以评价粮食的营养价值,而且可以了解重金属在土壤-植物体系中的迁移转化能力。

一、实验目的

1.用原子吸收法测定土壤及粮食中Pb、Zn、Cu、Cd的含量。

2.了解土壤-植物体系中重金属的迁移、转化规律。

二、实验原理

通过消化处理将在同一农田中采集粮食及土壤样品中各种形态的重金属转化为离子态,用原子吸收分光光度法测定(测定条件见表22-1);通过比较分析土壤和作物中重金属含量,探讨重金属在植物-土壤体系中的迁移能力。

表22-1 原子吸收分光光度法测定重金属的条件

测定条件Cu Zn Pb Cd

测定波长,nm 324.7 213.8 283.3 228.8

通带宽度,nm 0.2 0.2 0.2 0.2 火焰类型乙炔-空气,氧化型火焰

灵敏度,µg/mL 0.09 0.02 0.50 0.03

检测范围,µg/mL 0.05~5.0 0.05~1.0 0.2~10 0.05~1.0

三、仪器与试剂

1. 仪器

(1)原子吸收分光光度计。

(2)尼龙筛(100目)。

(3)电热板。

(4)量筒:100 mL。

(5)高型烧杯:100 mL。

(6)容量瓶:25mL、100mL。

(7)三角烧瓶:100 mL。

(8)小三角漏斗。

(9)表面皿。

2. 试剂

(1)硝酸、硫酸:优级纯。

(2)氧化剂:空气,用气体压缩机供给,经过必要的过滤和净化。

(3)金属标准储备液:准确称取0.5000 g光谱纯金属,用适量的1∶1硝酸溶解,必要时加热直至溶解完全。

用水稀释至500.0 mL,即得1.00 mg 金属/mL 标准储备液。

(4)混合标准溶液:用0.2%硝酸稀释金属标准储备溶液配制而成,使配成的混合标准溶液中镉、铜、铅和锌浓度分别为10.0、50.0、100.0和10.0 µg/mL。

四、实验步骤

1. 土壤样品的制备

(1)土样的采集:在粮食生长季节,从田间取回土样,倒在塑料薄膜上,晒至半干状态,将土块压碎,除去残根、杂物,铺成薄层,经常翻动,在阴凉处使其慢慢风干。

风干土样用有机玻璃棒或木棒碎后,过 2 mm尼龙筛,去 2 mm以上的砂砾和植物残体。

将上述风干细土反复按四分法弃取,最后约留下100 g土样,在进一步磨细,通过100目筛,装于瓶中(注意在制备过程中不要被沾污)。

取20~30 g土样,装入瓶中,在105℃下烘4~5 h,恒重。

(2)土样的消解:准确称取烘干土样0.48~0.52 g两份(准确到0.1 mg),分别置于高型烧杯中,加水少许润湿,再加入1∶1硫酸4 mL,浓硝酸1 mL,盖上表面皿,在电热板上加热至冒白烟。

如消解液呈深黄色,可取下稍冷,滴加硝酸后再加热至冒白烟,直至土壤变白。

取下烧杯后,用水冲洗表面皿和烧杯壁。

将消解液用滤纸过滤至25 mL容量瓶中,用水洗涤残渣2~3次,将清液过滤至容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀备用。

同时做一份空白试验。

2. 粮食样品的制备

(1)粮食样品采集:取与土壤样品同一地点的谷粒,脱壳得糙米,再经粉碎,研细成粉,装入样品瓶,保存于干燥器中。

(2)粮食消解:准确称取1~2 g(精确到0.1 mg)经烘箱恒重过的粮食样品两份,分别置于100 mL三角烧瓶中,加8 mL浓硝酸,在电热板上加热(在通风橱中进行,开始低温,逐渐提高温度,但不宜过高,以防样品溅出),消解至红棕色气体减少时,补加硝酸5 mL,总量控制在15 mL左右,加热至冒浓白烟、溶液透明(或有残渣)为止,过滤至25 mL容量瓶中,用水洗涤滤渣2~3次后,稀至刻度,摇匀备用。

同时做一份空白实验。

3. 土壤及粮食中的Pb、Zn、Cu、Cd的测定

按表22-1所列的条件调好仪器,用0.2% 硝酸调零。

吸入空白样和试样,测量其吸光度,记录数据。

扣除空白值后,从标准曲线上查出试样中的金属浓度。

由于仪器灵敏度的差别,土壤及粮食样品中重金属元素含量不同,必要时应对试液稀释后再测定。

4. 工作曲线的绘制

分别在6只100 mL容量瓶中加入0.00、0.50、1.00、3.00、5.00、10.00 mL 混合标准溶液,用0.2%硝酸稀释定容。

此混合标准系列各金属的浓度见表22-2。

接着按样品测定的步骤测量吸光度。

用经空白校正的各标准的吸光度对相应的浓度作图,绘制标准曲线。

表22-2 标准系列的配制和浓度

混合标准使用液体积/mL

0 0.50 1.00 3.00 5.00 10.00 金属浓度/µg ·mL

-1

Cd

0 0.05 0.10 0.30 0.50 1.00 Cu 0 0.25 0.50 1.50 2.50 5.00 Pb 0 0.50 1.00 3.00 5.00 10.0 Zn

0.05

0.10

0.30

0.50

1.00

五、数据处理

由测定所得吸光度,分别从标准工作曲线上查得被测试液中各金属的浓度,根据下式计算出样品中被测元素的含量:

式中:C —被测试液的浓度,µg/mL ;V —试液的体积,mL ;W 实—样品的实际重量,g 。

六、思考题

1. 粮食的前处理有干法及湿法两种,各有什么优缺点?

2. 比较铜、锌、铅、镉在土壤及粮食中的含量,描述土壤-粮食体系中Cu 、Zn 、Pb 、Cd 迁移情况,分析重金属富集的情况及影响因素。

实

)被测元素含量(W V

C g ug ⨯=

/。