教科版小学科学四年级上册复习

- 格式:ppt

- 大小:239.50 KB

- 文档页数:14

【国测备考资料教科版】小学科学四年级上册知识梳理一、物质科学【第一单元溶解(教科版)】(一)水能溶解一些物质1.食盐在水里很容易溶解,形成了的溶液我们可以叫做食盐溶液;沙和面粉在水中不容易溶解,我们把它叫做沙面粉和水的混合物。

2.一些物质容易溶解在水中,有些物质不容易溶解在水中。

3.不容易溶解在水中的物质用过滤的方法把它从水中分离出来。

做过滤实验时,要注意“一贴、两低、三靠”。

(一贴:滤纸紧贴漏斗内壁。

两低:滤纸低于漏斗边缘,滤液低于滤纸边缘。

三靠:倾倒滤液的烧杯紧靠玻璃棒,玻璃棒紧靠三层滤纸,漏斗末端紧靠承接滤液的烧杯内壁。

)(二)水是怎样溶解物质的1.高锰酸钾进入水中时的状态:极少数溶解,沉入水底。

轻轻摇晃杯子后的高锰酸钾的状态:水底的高锰酸钾减少了,杯中的液体变成紫色。

搅拌后高锰酸钾的状态:全部溶解、变成了均匀分布、紫色透明的高锰酸钾溶液。

2.溶解现象可以发生在多种状态的物质之间(液体和固体、液体和液体、液体和气体)。

3.溶解是指物质均匀地、稳定地分散在水中,且不能用过滤的方法或者沉降的方法分离出来。

(三)液体之间的溶解现象1.有些液体相互之间也可以溶解。

如:胶水、醋、酒精能溶解在水中。

2.胶水或洗发液进入水中的状态:先浮在水面,再一丝丝的下沉,然后一缕缕的扩散,轻轻搅拌部分溶解,充分搅拌全部溶解,变成胶水或洗发液溶液。

3.醋放入水中后,快速扩散,便均匀分布;酒精放入水中,先在上层扩散,在慢慢向下扩散,最后均匀分布;食用油放在水中,会浮于水面,充分振荡后还是浮于水面。

(不能溶解于水,但可以溶解于洗洁精中。

)(四)不同物质在水中的溶解能力1. 不同的物质在水中的溶解能力不同。

食盐比小苏打在水中溶解能力强,一些气体也容易溶解于水。

2. 轻轻开启一瓶汽水,用注射器吸出约13管汽水,再用橡皮帽封住管口,向外拉注射器的活塞,看到注射器里的气泡变大,变多了,向下推注射器活塞,看到注射器里的气泡变小、变少了。

四年级科学上册复习资料第一单元声音1.我们周围的声音可以分为三大类:动物的声音、大自然的声音和人类生产生活发出的声音。

声音有强弱、高低、长短等方面有着不同的特点。

2.下面这一句乐谱中“1 1 || 5 5 | 6 6 | 5—|”按从音高到音低的顺序排列是:6 → 5 →1 。

3.声音是怎样产生的?声音是物体振动产生的。

如,钢琴声是琴槌敲击琴弦,琴弦振动产生的。

(如左图)4.音叉是一种发声仪器,用来调试乐器和测试音高。

5.敲击大小不同的两支音叉,小音叉发出的声音高,大音叉发出的声音低。

6.一个物体在力的作用下,不断重复地做往返运动,这种运动称为振动。

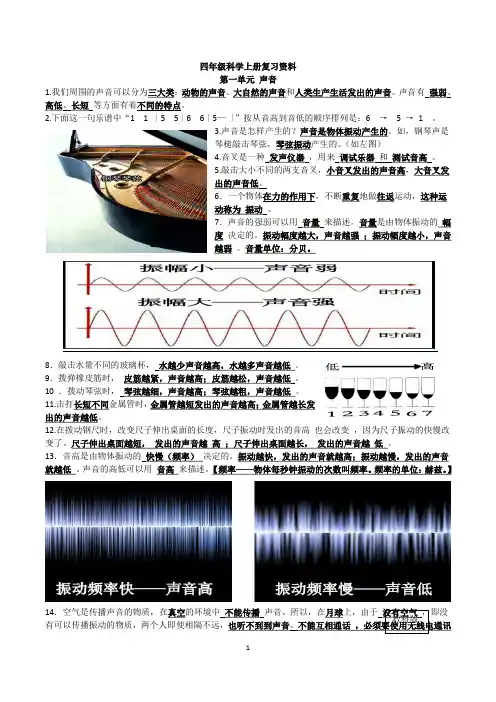

7.声音的强弱可以用音量来描述。

音量是由物体振动的幅度决定的。

振动幅度越大,声音越强;振动幅度越小,声音越弱。

音量单位:分贝。

8.敲击水量不同的玻璃杯,水越少声音越高,水越多声音越低。

9.拨弹橡皮筋时,皮筋越紧,声音越高;皮筋越松,声音越低。

10 .拨动琴弦时,琴弦越细,声音越高;琴弦越粗,声音越低。

11.击打长短不同金属管时,金属管越短发出的声音越高;金属管越长发出的声音越低。

12.在拨动钢尺时,改变尺子伸出桌面的长度,尺子振动时发出的音高也会改变,因为尺子振动的快慢改变了。

尺子伸出桌面越短,发出的声音越高;尺子伸出桌面越长,发出的声音越低。

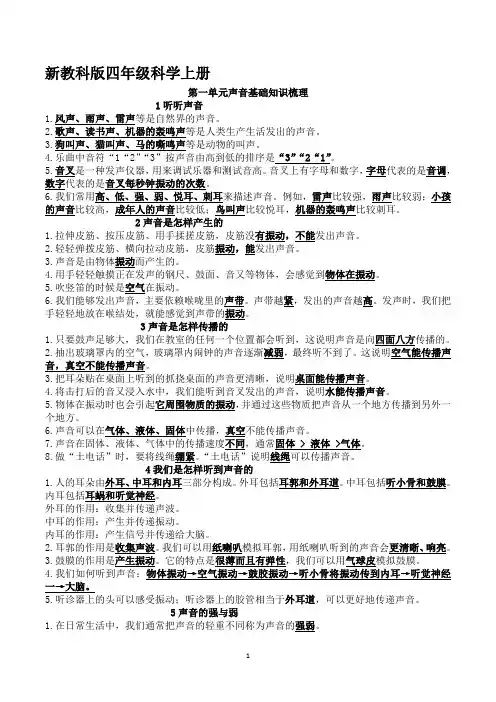

13.音高是由物体振动的快慢(频率)决定的。

振动越快,发出的声音就越高;振动越慢,发出的声音就越低。

声音的高低可以用音高来描述。

【频率——物体每秒钟振动的次数叫频率。

频率的单位:赫兹。

】14.空气是传播声音的物质,在真空的环境中不能传播声音。

所以,在月球上,由于没有空气,即没教科版有可以传播振动的物质,两个人即使相隔不远,也听不到到声音、不能互相通话,必须要使用无线电通讯设备,才能听到声音。

15.用击打过的音叉轻轻接触水面,音叉振动使水面会产生波纹,这就是水波。

声音也是以“波”的方式传播,我们叫它为声波,声波不同于水波是水平传播,而是向着四面八方传播的。

小学教科版小学四年级科学上册复习手册前言本复手册旨在帮助小学四年级学生对科学上册的知识进行复和巩固。

通过仔细阅读教材并完成相应的练,学生们可以进一步加深对科学知识的理解和掌握。

本手册包括以下内容:物质与能量、生物世界、地球与宇宙、科学实验。

希望本手册能够成为小学四年级学生研究科学的有益辅助工具。

物质与能量知识点1:物质的特性- 物质的三态:固态、液态、气态。

- 物质的颜色、形状、大小、重量等特性。

- 物体的硬度、透明度和导电性等特性。

知识点2:能量与变化- 能量的来源:太阳能、电能、动能等。

- 热能的传递:导热、辐射、对流。

- 物质的变化:溶解、融化、凝固、汽化、凝华等。

生物世界知识点1:动物世界- 哺乳动物、鸟类、鱼类、昆虫等不同种类的动物。

- 动物的生长、繁殖和生活性。

知识点2:植物世界- 不同种类的植物:树木、草本植物、花卉等。

- 植物的生长过程、光合作用和传播方式。

地球与宇宙知识点1:地球- 地球的形状、结构和运动。

- 地球的自转和公转。

知识点2:天体- 太阳、月亮和星星的特点。

- 星座的概念和观察方法。

科学实验实验1:物质的溶解- 实验目的:观察不同物质在水中的溶解情况。

- 实验材料:纸盒、开水、盐、糖等。

- 实验步骤:加入不同物质到开水中搅拌并观察。

实验2:能量的传递- 实验目的:通过实验展示能量的传递过程。

- 实验材料:铁丝、蜡烛、针等。

- 实验步骤:将一个蜡烛点燃,用铁丝将火焰传递给另一根蜡烛。

结语本复习手册涵盖了小学四年级科学上册的重要知识点,并提供了相关实验。

希望通过认真学习和实践,同学们能够更好地理解科学知识,提高自己的科学素养。

祝愿大家在科学学习中取得好成绩!。

新教科版四年级科学上册第一单元声音基础知识梳理1听听声音1.风声、雨声、雷声等是自然界的声音。

2.歌声、读书声、机器的轰鸣声等是人类生产生活发出的声音。

3.狗叫声、猫叫声、马的嘶鸣声等是动物的叫声。

4.乐曲中音符“1“2”“3”按声音由高到低的排序是“3”“2“1”。

5.音叉是一种发声仪器,用来调试乐器和测试音高。

音叉上有字母和数字,字母代表的是音调,数字代表的是音叉每秒钟振动的次数。

6.我们常用高、低、强、弱、悦耳、刺耳来描述声音。

例如,雷声比较强,雨声比较弱;小孩的声音比较高,成年人的声音比较低;鸟叫声比较悦耳,机器的轰鸣声比较刺耳。

2声音是怎样产生的1.拉伸皮筋、按压皮筋、用手揉搓皮筋,皮筋没有振动,不能发出声音。

2.轻轻弹拨皮筋、横向拉动皮筋,皮筋振动,能发出声音。

3.声音是由物体振动而产生的。

4.用手轻轻触摸正在发声的钢尺、鼓面、音又等物体,会感觉到物体在振动。

5.吹竖笛的时候是空气在振动。

6.我们能够发出声音,主要依赖喉咙里的声带。

声带越紧,发出的声音越高。

发声时,我们把手轻轻地放在喉结处,就能感觉到声带的振动。

3声音是怎样传播的1.只要鼓声足够大,我们在教室的任何一个位置都会听到,这说明声音是向四面八方传播的。

2.抽出玻璃罩内的空气,玻璃罩内闹钟的声音逐渐减弱,最终听不到了。

这说明空气能传播声音,真空不能传播声音。

3.把耳朵贴在桌面上听到的抓挠桌面的声音更清晰,说明桌面能传播声音。

4.将击打后的音又浸入水中,我们能听到音叉发出的声音,说明水能传播声音。

5.物体在振动时也会引起它周围物质的振动,并通过这些物质把声音从一个地方传播到另外一个地方。

6.声音可以在气体、液体、固体中传播,真空不能传播声音。

7.声音在固体、液体、气体中的传播速度不同,通常固体 > 液体 >气体。

8.做“土电话”时,要将线绳绷紧。

“土电话”说明线绳可以传播声音。

4我们是怎样听到声音的1.人的耳朵由外耳、中耳和内耳三部分构成。

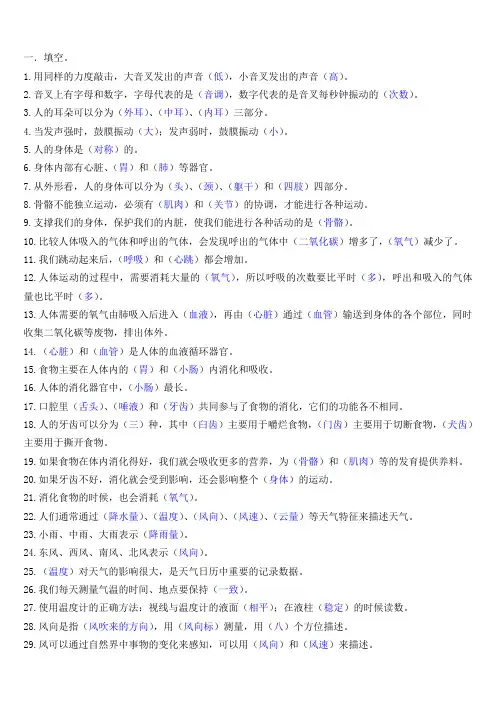

一.填空。

1.用同样的力度敲击,大音叉发出的声音(低),小音叉发出的声音(高)。

2.音叉上有字母和数字,字母代表的是(音调),数字代表的是音叉每秒钟振动的(次数)。

3.人的耳朵可以分为(外耳)、(中耳)、(内耳)三部分。

4.当发声强时,鼓膜振动(大);发声弱时,鼓膜振动(小)。

5.人的身体是(对称)的。

6.身体内部有心脏、(胃)和(肺)等器官。

7.从外形看,人的身体可以分为(头)、(颈)、(躯干)和(四肢)四部分。

8.骨骼不能独立运动,必须有(肌肉)和(关节)的协调,才能进行各种运动。

9.支撑我们的身体,保护我们的内脏,使我们能进行各种活动的是(骨骼)。

10.比较人体吸入的气体和呼出的气体,会发现呼出的气体中(二氧化碳)增多了,(氧气)减少了。

11.我们跳动起来后,(呼吸)和(心跳)都会增加。

12.人体运动的过程中,需要消耗大量的(氧气),所以呼吸的次数要比平时(多),呼出和吸入的气体量也比平时(多)。

13.人体需要的氧气由肺吸入后进入(血液),再由(心脏)通过(血管)输送到身体的各个部位,同时收集二氧化碳等废物,排出体外。

14.(心脏)和(血管)是人体的血液循环器官。

15.食物主要在人体内的(胃)和(小肠)内消化和吸收。

16.人体的消化器官中,(小肠)最长。

17.口腔里(舌头)、(唾液)和(牙齿)共同参与了食物的消化,它们的功能各不相同。

18.人的牙齿可以分为(三)种,其中(臼齿)主要用于嚼烂食物,(门齿)主要用于切断食物,(犬齿)主要用于撕开食物。

19.如果食物在体内消化得好,我们就会吸收更多的营养,为(骨骼)和(肌肉)等的发育提供养料。

20.如果牙齿不好,消化就会受到影响,还会影响整个(身体)的运动。

21.消化食物的时候,也会消耗(氧气)。

22.人们通常通过(降水量)、(温度)、(风向)、(风速)、(云量)等天气特征来描述天气。

23.小雨、中雨、大雨表示(降雨量)。

24.东风、西风、南风、北风表示(风向)。

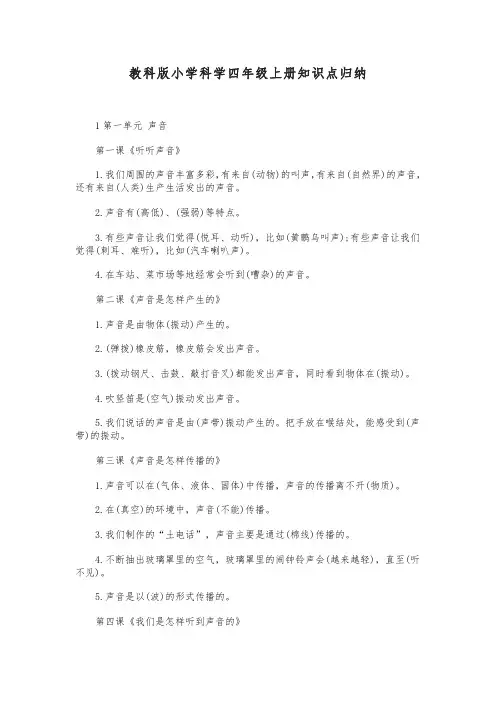

教科版小学科学四年级上册知识点归纳1第一单元声音第一课《听听声音》1.我们周围的声音丰富多彩,有来自(动物)的叫声,有来自(自然界)的声音,还有来自(人类)生产生活发出的声音。

2.声音有(高低)、(强弱)等特点。

3.有些声音让我们觉得(悦耳、动听),比如(黄鹏乌叫声);有些声音让我们觉得(刺耳、难听),比如(汽车喇叭声)。

4.在车站、菜市场等地经常会听到(嘈杂)的声音。

第二课《声音是怎样产生的》1.声音是由物体(振动)产生的。

2.(弹拨)橡皮筋,橡皮筋会发出声音。

3.(拨动钢尺、击鼓、敲打音叉)都能发出声音,同时看到物体在(振动)。

4.吹竖笛是(空气)振动发出声音。

5.我们说话的声音是由(声带)振动产生的。

把手放在喉结处,能感受到(声带)的振动。

第三课《声音是怎样传播的》1.声音可以在(气体、液体、固体)中传播,声音的传播离不开(物质)。

2.在(真空)的环境中,声音(不能)传播。

3.我们制作的“土电话”,声音主要是通过(棉线)传播的。

4.不断抽出玻璃罩里的空气,玻璃罩里的闹钟铃声会(越来越轻),直至(听不见)。

5.声音是以(波)的形式传播的。

第四课《我们是怎样听到声音的》1.(耳朵)是我们的听觉器官,依靠它我们可以听到各种声音。

2.我们的耳朵分为(外耳、中耳和内耳)三部分。

3.强弱不同的声音,声音(强)则引起鼓膜振动幅度(大)。

4.外界的声音引起(鼓膜)的振动,(听小骨)将振动传达到(内耳),并刺激(听觉神经)产生信号,(大脑)接收到信号,我们就听到了声音。

第五课《声音的强与弱》1.声音的(强弱)可以用(音量)描述。

2.音量的大小与物体(振动的幅度)有关。

振动幅度越(大),声音越(强);振动幅度越(小),声音越(弱)。

3.用不同的力(拨动钢尺、拨动橡皮筋和敲击鼓面)等,都可以说明物体振动幅度大小和声音强弱的关系。

第六课《声音的高与低》1.声音的(高低)可以用(音高)描述,2.声音的高低与物体(振动的快慢)有关。

教科版小学四年级科学上册复习资料第一单元《天气》知识点整理一、天气1、天气(总是在不断地)在发生变化,它影响着我们的(活动),也影响着地球上所有(生物)。

记录每天天气现象的表格是天气日历,要会画各种天气现象的图2、(云量)、(降水量)、(气温)、(风向)和(风速)是天气的重要特征,是天气中观察的重要数据。

3、测量气温要选择室外阴凉、(通风)的地方。

通常情况下,一天中(下午2—3时)的气温最高,凌晨和(日出前后)气温最低。

4、风向是指风(吹来)的方向。

由北向南吹来的是(北风),当红旗飘向东南时,吹的是(西北风)。

5、风向可以用(风向标)来测量。

风向标的箭头指向风(吹来)的方向。

如指向标的箭头指向西北就是(西北)风。

6、我们可以用(八个)方位来描述风向。

7、(风速)是以风每秒行进多少米来计算的。

(风速仪)是测量风速的仪器。

气象学家把风速记为(13 )个等级。

8、降水的形式很多,常见的有(雨)、(雪)、(冰雹)等。

9、(雨量器)是测量降水量多少的装置。

气象学家根据一天(24小时)的降水量确定下雨等级。

如10~25毫米是(中雨),50~100毫米是(暴雨),小于(10毫米)是小雨。

10、云是由千千万万的(小水滴)或(冰晶)组成的。

按高度通常把云分成(层云)、(积云)、(卷云)三类。

靠近地球表面形成最低的扁平状云是(层云),看上去像棉花堆一样的云叫(积云),最高的纤细的羽状云是(卷云)。

11、人们根据云量多少区分(晴天)、(多云)、(阴天)。

《天气》复习提纲1、天气是指我们居住的地区,在某个时间的天气状况。

我们每天都能感觉到天气带来的变化,通过云量、降水量、气温、风向和风速等天气特征来描述天气。

2、我们知道的天气现象有小雨、多云、晴、雾。

天气总是在不断变化着,它影响着我们的生活,也影响着地球上所有的生物。

3、请你结合书上的城市天气预报示意图,说说广州的天气对当地人们的生活有什么影响。

4、天气日历是记录每天各种天气现象的表格。

教科版小学四年级科学上册复习资料第一部分填空1-1.我们每天都能感觉到天气带来的变化,天气影响着地球上的一切生物。

1-1.天气是指我们居住的地区,在某个时间的大气状况。

1-1.我们能够通过云量、降水量、气温、风向和风速等天气特性来描述天气。

(温度、风向和风速、降水、云量)是天气观察中的重要数据。

1-2.统计每天多个天气现象的表格叫做天气日历。

1-2.在我们的天气日历中,普通要统计日期和时间、云量、降水状况,气温、风向和风速。

如果有云,还要统计云的类型。

1-2.观察天气应当在每天的同一时间、同一地点。

1-3.使用温度计时,要等到温度计里的液柱停止上升或下降后,才干读数。

1-3.气温是指室外阴凉通风地方的温度,这个地方的温度才干反映本地的气温。

1-3.测量气温时应当选择室外阴凉、通风的地方。

每天同一时间、同一地点来测量1-4.风能够通过自然界中的事物来感知,能够用风向和风速来描述。

1-4.风向是指风吹来的方向。

风向能够用风向标来测量,风向标箭头所指的方向就是风向。

我们普通用8 个方位来描述风向。

1-4.风的速度是以风每秒行进多少米来计算的。

风速仪是测量风速的仪器。

气象学家把风速记为13 个等级。

在我们的天气日历中能够用简化的风速等级来划分风速,即无风是 0 级、微风是 1 级、大风是 3 级。

1-5.降水是天气的一种基本特性,测量统计降水量的单位是毫米。

1-5.降水的形式诸多,常见的有雨、雪、冰雹等。

1-5.雨量器是测量降水量多少的装置。

雨量器的集水漏斗用来收集雨水,容器中雨水的高度值就是降水量。

我们能够用直筒透明杯子来做雨量器。

1-6.云事实上是由无数的小水滴或小冰晶构成的,云能够看作是天上的雾。

1-6.根据云量的多少,天气课分为晴天、多云和阴天。

云在天空中是会变化的,不同的云预示着不同的天气。

1-6.不同的天气状况如何划分呢?一种简朴的办法是:把天空当做一种圆,平均分成 4 份,把看到的云量填充到这个圆里,按照云在天空中所占的多少进行分辨。

新教材教科版科学四年级上册期末期中复习知识点整理新教科版四年级上册科学第一单元《声音》知识点整理第一单元声音1、牛顿在伽利略等人的科学实验基础上,提出了力的概念。

力是改变物体运动状态的原因,它与物体的质量及速度的变化直接相关。

2、牛顿和伽利略一样,强调把实验观察和数学推理十分紧密地结合在一起。

1.听听声音1、我们生活在一个充满声音的世界里,虽然声音看不见也摸不着,但是我们却总能感觉到它的存在,并能从声音那里获得很多信息。

2、对声音问题的思考:3、听一听周围的声音4、我们可以用高低、强弱、悦耳、刺耳、尖细、粗犷、浑厚、低沉等科学词汇来描述声音。

2.声音是怎样产生的1、我们不时地听到各种声音,自已也能发出多种不同的声音。

2、拉伸皮筋、按压皮筋、用手揉搓皮筋……,皮筋不能发岀声音。

3、轻轻弹拨皮筋、横向拉动皮筋再放开,皮筋就会发出声音。

4、我们的发声器官我们的喉咙里有一个能够发出声音、控制声音的器官—声带。

声带就像一根橡皮带。

当我们发声时,声带变紧,并快速振动,产生声音。

声带越紧,发出的声音越高。

发声时,我们把手轻轻地放在喉结处,就能感觉到声带的振动。

5、声音是由物体振动而产生的。

6、吹竖笛的时候是空气在振动。

7、物体是怎样发出声音的3声音是怎样传播的1、敲击鼓面时,鼓面振动,我们就听到了鼓声。

而且,只要鼓声足够大,我们在教室的任何一个位置都会听到,说明声音是向四面八方传播的。

2、抽出玻璃罩内的空气,闹钟的声音会变弱或者消失。

说明声音能在空气里传播。

3、把耳朵贴在桌子的一端,会听到其他同学在桌子另一端轻轻抓挠桌面的声音。

说明声音能在固体中传播。

4、用击打后的音叉轻轻触及水面,水面会发生振动。

再将音叉浸入水中,我们能听到音叉发出的声音。

说明声音能在水里传播。

5、物体在振动时也会引起它周围物质的振动,并通过这些物质把声音从一个地方传播到另外一个地方。

声音可以在气体、液体、固体中传播。

6、玩“土电话”的时候,声音能够通过线绳传播。

新教科版科学四年级上册全册知识点汇总(含实验问答题)第一单元声音1.音叉是一种发声仪器,用来调试乐器和测试音高。

音叉上有字母和数字,字母代表的是音高,数字代表的是音叉每秒钟振动的次数。

2.向周围发出声波的振动系统叫声源。

固体、液体、气体都能振动发声。

3.声音是由物体振动产生的。

4.声音可以在气体、液体、固体中传播,不能在真空中传播。

5.通常情况下,声音在固体中传播最快,在液体中次之,在气体中最慢。

6.耳朵的结构:外耳、中耳、内耳。

外耳:耳郭和外耳道;中耳:鼓膜和听小骨;内耳:耳蜗和前庭等。

7.耳郭具有收集声波并把声波导入外耳道的作用,把手放到耳后可以收集更多的声波,听到的声音更大。

8.声音的强弱可以用音量来描述。

声音的强弱与物体振动的幅度有关。

物体振动的幅度越大,发出的声音越强;物体振动的幅度越小,发出的声音越弱。

9.声音的高低可以用音高来描述。

声音的高低与物体振动的快慢有关。

物体振动得越快,发出的声音就越高;物体振动得越慢,发出的声音就越低。

第二单元呼吸与消化1.一呼一吸算一次呼吸。

2.呼吸系统包括呼吸道和肺。

呼吸道是气体进入肺的通道,包括鼻腔、咽、喉、气管、支气管等。

3.肺是气体交换的场所,是呼吸系统的重要器guan。

4.人的呼吸实际上是在进行气体交换,使氧气进入血液,同时排出二氧化碳。

5.运动时呼吸会加快。

运动的过程中,人体需要消耗更多的氧气,因此每分钟呼吸的次数要增加。

6.肺活量是人体尽力吸气后,尽力呼出气体的量,经常运动可以增大肺活量,有益健康。

7.根据食物的来源分类:植物类食物和动物类食物。

根据食物的生熟程度分类:生食和熟食。

8.人体的生命活动,需要多种营养的支持。

食物所含的营养成分通常分为蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐和水。

9.淀粉是糖类的重要成员之一,淀粉遇碘酒变蓝色,土豆、馒头、面包等食物中都含有淀粉。

10.含有丰富脂肪的食物在纸上涂抹后会留下油迹。

11.不挑食、不偏食才能够从食物中获取均衡的营养。

新教科版四年级科学上册⼀⾄四单元复习知识点归纳总结⼩学四年级科学上册期末复习测试试题习题⼤全⼀、天⽓1、天⽓是指我们(居住的地区),在某个时间的(⼤⽓状况)。

天⽓总是在(发⽣变化),它影响着我们的(活动),也影响着地球上所有⽣物。

2、(云量)、(降⽔量)、(⽓温)、(风向和风速)是天⽓的重要特征,是天⽓观察的重要数据。

3、(天⽓⽇历)是记录每天各种天⽓现象的表格。

天⽓⽇历中⼀般要记录(⽇期和时间)(⽓温)(云量和降⽔量)(风向和风速)。

4、⽓温是指(室外阴凉、通风地⽅的温度){或(背阴处)},每天应选择(同⼀)时间来测量⽓温。

通常情况下,⼀天中(午后2点[即14时])的⽓温最⾼。

5、风向是指风(风吹来)的⽅向。

6、风向可以⽤(风向标)来测量。

风向标的(箭头)指向风吹来的⽅向。

如指向标的箭头指向西北,就是(西北)风。

7、我们可以⽤8个⽅位来描述风向,分别是(东、东南、南、西南、西、西北、北、东北)。

8、风的速度是以(风每秒⾏进多少⽶)来计算的。

(风速仪)是测量风速的仪器。

⽓象学家把风速记为(13)个等级(即0—12级)。

简化的风速为3个等级(即0—2级)。

9、降⽔的形式很多,常见的有(⾬、雪、冰雹、雾)等。

10、(⾬量器)是测量降⽔量多少的装置。

⽓象学家根据⼀天(24⼩时)的降⽔量确定下⾬等级。

如⼩于(10毫⽶)是⼩⾬,10~25毫⽶是(中⾬),25~50毫⽶是(⼤⾬),50~100毫⽶是(暴⾬),100~200毫⽶是(⼤暴⾬),⼤于200毫⽶是(特⼤暴⾬)。

11、云实际上是由千千万万的(⼩⽔滴)或(冰晶)组成的。

通常把云分成(积云)、(层云)、(卷云)三类。

靠近地球表⾯形成的扁平状云是(层云),层云通常是(灰⾊)的。

层云变厚,就是⾬层云,将会出现⽑⽑⾬、⼤⾬或雪。

⾼于层云,看上去像棉花堆⼀样的云叫(积云),(积云)通常与晴好天⽓相联系。

积云发展成积⾬云,形成雷阵⾬。

纤细的⽻状云是(卷云),卷云是由微⼩的(冰晶)组成。

教科版⼩学四年级上册科学期末复习资料第⼀单元声⾳1听听声⾳1.风声、⾬声、雷声等是⾃然界的声⾳。

2.歌声、读书声、机器的轰鸣声等是⼈类⽣产⽣活发出的声⾳。

3.狗叫声、猫叫声、马的嘶鸣声等是动物的叫声。

4.乐曲中⾳符“1“2”“3”按声⾳由⾼到低的排序是“3”“2“1”。

5.⾳叉是⼀种发声仪器,⽤来调试乐器和测试⾳⾼。

⾳叉上有字母和数字,字母代表的是⾳调,数字代表的是⾳叉每秒钟振动的次数。

6.我们常⽤⾼、低、强、弱、悦⽿、刺⽿来描述声⾳。

例如,雷声⽐较强,⾬声⽐较弱;⼩孩的声⾳⽐较⾼,成年⼈的声⾳⽐较低;鸟叫声⽐较悦⽿,机器的轰鸣声⽐较刺⽿。

2声⾳是怎样产⽣的1.拉伸⽪筋、按压⽪筋、⽤⼿揉搓⽪筋,⽪筋没有振动,不能发出声⾳。

2.轻轻弹拨⽪筋、横向拉动⽪筋,⽪筋振动,能发出声⾳。

3.声⾳是由物体振动⽽产⽣的。

4.⽤⼿轻轻触摸正在发声的钢尺、⿎⾯、⾳⼜等物体,会感觉到物体在振动。

5.吹竖笛的时候是空⽓在振动。

6.我们能够发出声⾳,主要依赖喉咙⾥的声带。

声带越紧,发出的声⾳越⾼。

发声时,我们把⼿轻轻地放在喉结处,就能感觉到声带的振动。

3声⾳是怎样传播的1.只要⿎声⾜够⼤,我们在教室的任何⼀个位置都会听到,这说明声⾳是向四⾯⼋⽅传播的。

2.抽出玻璃罩内的空⽓,玻璃罩内闹钟的声⾳逐渐减弱,最终听不到了。

这说明空⽓能传播声⾳,真空不能传播声⾳。

3.把⽿朵贴在桌⾯上听到的抓挠桌⾯的声⾳更清晰,说明桌⾯能传播声⾳。

4.将击打后的⾳⼜浸⼊⽔中,我们能听到⾳叉发出的声⾳,说明⽔能传播声⾳。

5.物体在振动时也会引起它周围物质的振动,并通过这些物质把声⾳从⼀个地⽅传播到另外⼀个地⽅。

6.声⾳可以在⽓体、液体、固体中传播,真空不能传播声⾳。

7.声⾳在固体、液体、⽓体中的传播速度不同,通常固体 > 液体 >⽓体。

8.做“⼟电话”时,要将线绳绷紧。

“⼟电话”说明线绳可以传播声⾳。

4我们是怎样听到声⾳的1.⼈的⽿朵由外⽿、中⽿和内⽿三部分构成。

四年级《科学》上册总复习第一单元天气1、天气总是在不断地变化着,它影响着我们的活动,也影响着地球上所有的生物。

2、天气是指我们居住的地区,在某个时间的大气状况.3、天气日历是记录每天各种天气现象的表格。

在表格中我们可以使用一些天气符号来表示天气状况,一般要记录日期和时间、云量、降水量、气温、风向和风速。

4、常见的天气符号所代表的天气状况:(大雨) ( 雪 ) ( 多云)(阴) ( 晴)5、我们每天都能感觉到天气带来的变化,通过云量、降水量、气温、风向和风速等天气特征来描述天气.6、观察天气应该在每天的同一时间,同一地点.7、一个月的天气变化不能代表这一年的气候特点。

8、气温是指室外阴凉、通风地方的温度,每天要在同一时间、同一地点来测量。

9、通常情况下,一天中午后2点的气温最高,日出前后气温最低。

从日出前后到午后2时气温逐渐上升,午后2时到晚上气温逐渐下降。

10、我们可以利用温度折线图来观察温度在一天当中的变化情况。

11、测量气温要用温度计,它的单位是℃。

使用温度计时,要等到温度计内的液柱稳定后才能读数,视线要与液柱顶端齐平。

12、风向是指风吹来的方向。

由北向南吹来的是北风。

13、风向可以用风向标来测量.风向标的箭头指向风吹来的方向。

如风向标的箭头指向西北,就是西北风。

用红旗来判断风向,红旗飘动的方向与风向相反。

例:红旗向西北方向飘,那么风向是东南风。

14、我们一般用8个方位来描述风向,分别是东、南、西、北、东南、东北、西南、西北。

15、风速是以风每秒行进多少米来计算的。

风速仪是测量风速的仪器。

气象学家把风速记为13个等级.我们在天气日历中可以用简化的风速等级把风速划分为无风(0级)、微风(1级)、大风(2级)。

16、降水是天气的一个基本特征,测量记录降水量的单位是毫米.17、降水的形式很多,常见的有雨、雪、冰雹等.18、雨量器是测量降水量多少的装置,雨量器用直筒透明的杯子。

气象学家根据一天24小时的降水量确定下雨等级。