三维地质建模方法概述

- 格式:ppt

- 大小:2.26 MB

- 文档页数:61

基于BIM的三维地质建模随着建筑信息模型(BIM)技术的不断发展,其应用领域已从单纯的建筑设计扩展到了地质建模领域。

本文将重点探讨基于BIM的三维地质建模方法与技巧,并分析其应用前景。

在准备工作阶段,首先需要采集各种地质数据,包括地形地貌、岩土性质、水文地质等方面的信息。

这些数据可以通过野外调查、钻孔、地球物理勘探等多种方式获取。

获取数据后,需要对其进行处理,如数据清洗、插值运算等,以保证数据的质量和精度。

基于BIM的三维地质建模主要包括以下步骤:数据准备:收集并处理地质数据,包括地形地貌、岩土性质、水文地质等信息,确保数据质量。

建立模型框架:利用BIM软件,如AutoCAD、Revit等,根据采集的数据建立地质模型框架。

模型细化:在模型框架的基础上,添加地质要素,如岩层、断层、节理等,并对模型进行细化。

纹理处理:利用图像处理技术,对模型进行纹理处理,使其更加真实地反映实际地质情况。

在三维地质建模过程中,有一些技巧需要注意。

对于模型细节的处理,要充分考虑地质构造的复杂性和精度要求,合理运用BIM软件的细节控制功能,以达到最佳的表现效果。

对于颜色和纹理的选用,应根据地质数据的特征和建模目标进行合理搭配,使模型更加真实可信。

对于模型优化,要充分考虑模型的精度和运算性能,采用合适的优化策略,以提高模型的运行效率。

基于BIM的三维地质建模具有广泛的应用前景。

在矿山领域,通过建立矿山水文地质模型,可以对矿床进行合理规划与开采,提高矿山安全生产水平。

在水利工程中,通过建立三维地质模型,可以对库区进行稳定性分析,为水利工程设计提供决策依据。

在交通工程中,基于BIM的三维地质建模可以帮助工程师更好地了解地质条件,为道路设计、基础选型等提供支持。

基于BIM的三维地质建模是一种先进的建模方法,它在地质勘察、矿山、水利、交通等领域都有广泛的应用前景。

然而,目前该技术还存在一些不足之处,如数据获取和处理难度较大、建模过程较为复杂等。

前言GMS(Groundwater Modeling System)是种综合性的图形界面软件,是一个各种软件于一体的,能够从钻孔到地层结构、从平面到空间、从单元到系统的综合性、系统性、全面性的软件。

不仅具有地下水模拟、地下水溶质运移模拟的功能,其在实现地质结构可视化方面功能亦同样突出。

经过10多年的发展,GMS软件的功能越来越完善,并在各个领域中取得广泛应用。

本文重点介绍了GSM软件在工程地质方面的应用情况,与其他三维地质建模软件对比。

对比显示GMS软件在当前广泛应用的三维建模软件软件中,如:GIS、FEFLOW、MOFDFLOW、FFMWATER、MT3DMS、RT3D、SEAM3D、MODPATH、SFFP2D,以其强大的功能明显优于其他三维地质建模软件。

在本文最后的工程实例中对3D GMS软件在三维地质建模中的应用有更详尽的阐述。

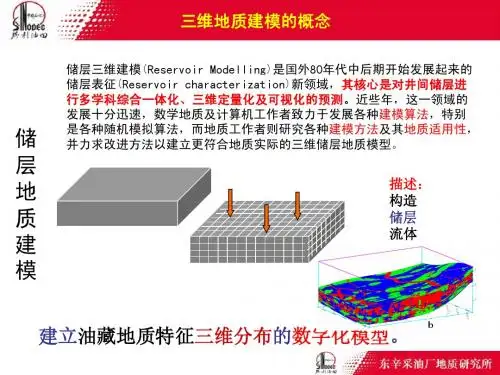

1三维地质建模基本问题概述1.1三维地质建模概述三维地质建模技术在上世纪60年代被国外学者提出,在国外,地质建模已经发展了几十年,中国自上世纪80年代末开始引入EsrthVision以来,也已经发展了快二十年。

近10年来,地学领域将其理解为地理Geography、地质Geology、地球物理Geophysics和大地测量Geodesy等地学相关学科的统称,因其英文名称之前缀均(Geo-)关于三维空间信息的研究与日俱增,形成了两大并行发展的支流:一是三维地理信息系统(3D GIS),二是三维地学模拟系统(3D Geosciences Modeling System,3D GMS)。

真3D地学模拟、地面与地下空间的统一表达、陆地海洋的统一建模、三维拓扑描述、三维空间分析、三维动态地学过程模拟等问题,已成为地学与信息科学的交叉技术前沿和攻关热点。

三维地质建模(3D Geological Modeling)又称为三维地学建模(3D Geoscience Modeling)、三维地质数字化建模等,一般对其过程进行了概括:三维地质建模是指在原始的地质勘探数据基础上,在地质工程师的专家知识和经验指导下经过一系列的解译、修改后,以适当的数据结构建立地质特征的数学模型,通过对实际地质实体对象的几何形态、拓扑信息(地质对象间的关系)和物性三个方面的计算机模拟,由这些对象的各种信息综合形成的一个复杂整体三维模型的过程[1]。

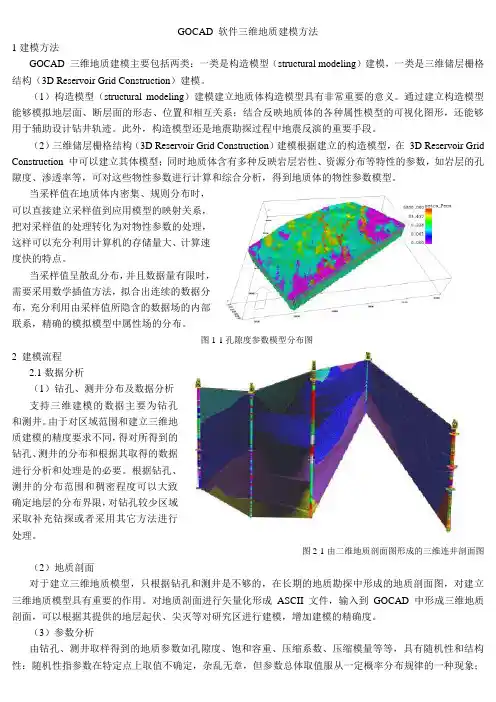

GOCAD 软件三维地质建模方法1建模方法GOCAD 三维地质建模主要包括两类:一类是构造模型(structural modeling)建模,一类是三维储层栅格结构(3D Reservoir Grid Construction)建模。

(1)构造模型(structural modeling)建模建立地质体构造模型具有非常重要的意义。

通过建立构造模型能够模拟地层面、断层面的形态、位置和相互关系;结合反映地质体的各种属性模型的可视化图形,还能够用于辅助设计钻井轨迹。

此外,构造模型还是地震勘探过程中地震反演的重要手段。

(2)三维储层栅格结构(3D Reservoir Grid Construction)建模根据建立的构造模型,在3D Reservoir Grid Construction 中可以建立其体模型;同时地质体含有多种反映岩层岩性、资源分布等特性的参数,如岩层的孔隙度、渗透率等,可对这些物性参数进行计算和综合分析,得到地质体的物性参数模型。

当采样值在地质体内密集、规则分布时,可以直接建立采样值到应用模型的映射关系,把对采样值的处理转化为对物性参数的处理,这样可以充分利用计算机的存储量大、计算速度快的特点。

当采样值呈散乱分布,并且数据量有限时,需要采用数学插值方法,拟合出连续的数据分布,充分利用由采样值所隐含的数据场的内部联系,精确的模拟模型中属性场的分布。

图1-1孔隙度参数模型分布图2 建模流程2.1数据分析(1)钻孔、测井分布及数据分析支持三维建模的数据主要为钻孔和测井。

由于对区域范围和建立三维地质建模的精度要求不同,得对所得到的钻孔、测井的分布和根据其取得的数据进行分析和处理是的必要。

根据钻孔、测井的分布范围和稠密程度可以大致确定地层的分布界限,对钻孔较少区域采取补充钻探或者采用其它方法进行处理。

图2-1由二维地质剖面图形成的三维连井剖面图(2)地质剖面对于建立三维地质模型,只根据钻孔和测井是不够的,在长期的地质勘探中形成的地质剖面图,对建立三维地质模型具有重要的作用。

隧道工程中的三维地质建模与分析在现代隧道工程中,三维地质建模与分析是不可或缺的一环。

通过对隧道区域的地质进行三维建模和分析,可以为隧道施工提供重要的支持和保障。

下面将从三维地质建模方法、应用及优势等方面来探讨隧道工程中的三维地质建模与分析。

一、三维地质建模方法在隧道工程中,三维地质建模主要通过地质调查、地质勘探、地质资料分析及地质模型构建等方式实现。

首先进行的是地质调查和地质勘探,该过程主要是为了了解地下环境的物理和化学属性,包括地质构造、岩性、褶皱、断层、水文地质条件等。

其次是地质资料分析,该过程主要是将地质资料转化为数字格式以进行简化和分析,包括地质剖面、地质图、地图时序影像和地层描述等信息。

最后是地质模型构建,该过程主要是将地质信息进行数值化计算,以构建三维地质模型。

三维地质模型基于地质资料的分析和建模,提供了高精度和可视化的地下信息,以供隧道施工各阶段的工程设计和施工过程中的风险评估。

二、三维地质建模的应用目前,三维地质建模主要应用于隧道工程的各个方面,包括土层和岩石的勘探和评价、隧道掘进设计、地面和地下水流动模拟、爆破振动分析等。

在隧道设计阶段,三维地质模型可以提供有关地下物理和化学属性的大量详细信息,以协助工程师进行隧道设计。

隧道施工期,三维地质模型将面临大量的爆破振动、地面和地下水流入及坍塌等难题,该模型可以帮助隧道技术人员进行风险评估,优化隧道设计,提高隧道施工的效率和安全性。

三、三维地质建模的优势相对于二维和传统的三维地质建模,三维地质建模具有以下明显优势:(1)高精度性:三维地质模型提供了高精度和可视化的地下信息,为工程师和隧道技术人员提供更准确的数据来源。

(2)更自然地模拟地下环境:三维地质模型可以更好地模拟复杂的地下物理和化学环境,如褶皱、断层、岩性和土层结构等,更好地反映了地下的真实环境。

(3)强大的综合应用能力:三维地质模型可以支持多种应用精度,例如大规模的施工模拟,地下水流动模拟以及岩石或土层稳定性评估等。

储层建模步骤当前国内外储层地质建模的总体思路和方法基本上是一致的,即在广泛收集地质(包括露头、钻井及综合测试)、地震及测井资料的基础上,利用沉积学、储层地质学和一系列数学方法来定量表征二维或三维储层的宏观几何形态及内部特性参数的空间变化,最终利用计算机来动态地模拟储层的空间变化特征。

三维建模一般遵循从点----面---体的步骤,即首选建立各井点的一维垂向模型,其次建立储层的框架(由一系列叠置的二维层面模型构成),然后在储层框架基础上,建立储层各种属性的三维分布模型。

一般的,广义的三维储层建模主要包含六个环节,即数据准备、构造建模、储层相建模、储层参数建模、储量计算、如果要将储层模型用于油藏数值模拟,应对其进行粗化。

2.1 数据准备储层建模是以数据库作为基础的,数据的丰富程度以及准确性在很大程度上决定着所建模型的精度。

从数据来源看,建模数据包含岩芯、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。

2.1.1 建模数据(1)井数据井数据包括井基本信息、岩心数据、测井及其解释数据、分层数据、断点数据等。

1.基本信息主要指钻井信息,包括井名称、井别、井口坐标、补心海拔、完井深度、完井时间及井身轨迹等。

这些数据可从完井地质报告中得到,目前大部分油田单位已将其建成了数据库。

在建模软件中加载了井信息数据后,应对井信息及轨迹逐一进行细致检查,特别是进行可视化检查。

例如,为了检查井身轨迹的准确性,首先,从三维视窗中查看井轨迹的整体形态;第二,在导入井分层数据后,逐层与现场已有井位底图进行对比检查,确保数据无误。

2.岩心数据岩心数据包括岩心照片、岩心描述以及岩心钻孔分析数据等,是岩性解释、沉积相划分、含油气性解释、储层质量评价以及隔夹层识别等的第一性资料。

建模过程中,岩心数据主要作为测井数据的标定。

3.测井及其解释数据测井作为研究井筒周围地层、岩石及流体特征的重要技术手段,包括电法测井、声波测井、放射性测井、地层倾角测井、气测井、生产测井以及随钻测井等多个类别,一般数据按每米8个数据点记录。

三维油藏地质建模的原理和方法现代油藏描述以建立定量三维油藏地质模型为最终目标。

这是计算机技术在油藏描述中广泛应用的结果,也是提高油藏模拟和开采动态预测精度的要求。

由于计算机技术的发展,地质和数学更进一步的结合,以及地质工作本身向定量化的深入发展,使过去只能以各种二维图件来表现油藏地质面貌的传统地质工作方法已逐步被应用计算机技术建立和显示三维的、定量的地质模型所代替,各种建模技术和计算机软件、不断地问世,成为近十几年来油藏描述向油藏表征推进的主要标志。

一、油藏地质模型的类别一个完整的油藏地质模型应包括:构造模型:油藏构造形态及断层分布;储层模型:储层建筑结构及各种属性的空间分布;流体模型:储层内油气水分布,即各种流体饱和度分布和流体性质的空间变化。

根据油田不同开发阶段的任务,对油藏地质模型的精细程度要求不同,依此通常可以把油藏地质模型分为三类。

概念模型:把所描述的油藏的各种地质特征,特别是储层,典型化、概念化,抽象成具有代表性的地质模型。

只追求油藏总的地质特征和关键性的地质特征的描述,基本符合实际,并不追求每一局部的客观描述。

这祥的地质摸型可供研究油田开发中的战略指导路线,或进行开采机理研究。

静态模型:也称实体模型,把所描述的油藏地质面貌,依据资料控制点实测的数据,加以如实地描述,并不追求控制点间的预测精度。

建立这样的地质模型必须有一定密度的资料控制点--井网密度,才有意义。

一般是开发井网完成后进行,为油田开发早期生产服务,过去油田实际应用的静态资料即属这一类型。

预测模型:预测模型不仅忠实于资料控制点的实测数据,而且追求控制点间的内插外推值有相当的精确度,即对无资料点有一定的预测能力。

实际上这是追求高精细度的油藏地质模型,一般为二次采油中后期调整及三次采油实施所需求。

依据油藏描述规模的地质模型分类。

为配合油藏模拟进行不同开发问题的研究,实际工作经常需要建立不同规模的地质模型,常用的有:①一维单井地质模型②二维砂体剖面模型③二维砂体平面模型④三维砂体模型⑤二维层系剖面模型⑥三维井组模型⑦三维油藏整体摸型⑧二维层内隔层模型⑨三维层内隔层模型二、通常的建模原理和方法地下地质工作中,油藏地质模型建模技术中的关键点,是如何根据已知的控制点资料内插、外推资料点间及以外的油藏特性。

确定性建模确定性建模是对井间未知区给出确定的预测结果,即从具有确定性资料的控制点(如井点)出发,推测出点间(如井间)确定的、唯一的储层参数。

确定性建模方法主要有:1、储层地震学方法;2、储层沉积学方法;3、地质统计学克里金方法;4、三者可单独使用、变可结合使用。

第一节储层地震学方法一、概述储层地震学主要是应用地震资料研究储层的几何形态,岩性及储层参娄的分布。

一般是针对盆地内某区块或有利储集相带的一套含油层段进行研究。

在地震剖面上主要表现为一个反射同相轴或几个同相轴组成的反射波组。

应用储层地震学资料进行储层建模主要是利用地震属性参数,如层速度、波阻搞、振幅等与储层岩性和物性参数的相关关系进行储层横向预测,继而建立储层岩性和物性的三维分布模型。

三维地震资料具有覆盖面广、横向采集密度大的优点,从这一角度讲,有利于研究储层属性的横向分布,这也是地震资料能广泛应用于油气田勘探开发领域的主要原因。

也正是基于这一点,人们力图应用地震资料进行储层建模研究。

然而,三维地震资料面临的主要难题是垂向分辨率低(为主波长的1/4,一般为20M左右),比测井资料的分辨率(一般0.5m左右)低得多。

这一较低垂向分辨率的储层模型(储层地震三维模型)乃至地震属性(振幅、速度或波阻抗)本身,可作为高分辨率储层建模的宏观控制(或趋势),以便综合应用井资料和地震资料建立垂向网格较细的储层的储层模型,这比单纯应用井资料建立的储层模型精度更高。

在油气田开发的早中期,可采取这一进行储层建模,以满足油气田开发方案设计及实施的要求。

但随着地震技术的发展,人们可以通过地震反演技术得到垂向分辨率较高的储层模型,分辨率可达4-8m。

应用地震资料进行储层建模的基本步骤如下:(1)层位标定、追踪及断层解释;(2)建立断层模型及层面模型;(3)分层进行储层横同预测;(4)建立储层模型(将各层预测结果进行合并)。

以上储层建模的核心是储层横向预测,包括厚度预测、岩性和物性预测。

三维地质建模技术的研究与应用综述一、引言随着现代科技的不断发展,三维地质建模技术在地质学领域的研究与应用中扮演着重要角色。

该技术通过将地质信息以三维方式呈现,为地质学家提供了更为直观、准确的分析和预测手段,具有非常广泛的应用前景。

本文将对三维地质建模技术的研究与应用进行综述,探讨其在地质学领域中的重要性和潜在价值。

二、三维地质建模技术的发展历程三维地质建模技术的发展经历了多个阶段。

最早的地质建模技术主要依赖于二维图像和手工绘制,限制了地质模型的精确度和综合性。

随着计算机和地质软件的发展,基于地层模型的三维地质建模技术逐渐兴起,大大提高了地质建模的精确度和可视化程度。

此外,近年来,随着遥感技术、地球物理勘探技术等领域的进步,三维地质建模技术得以更加全面地综合各类地质信息,进一步提高了地质模型的精度和可靠性。

三、三维地质建模技术的研究内容1. 地质数据采集与处理三维地质建模的第一步是采集和处理地质数据。

地质数据包括地质勘探数据、地球物理数据、遥感数据等。

采集到的数据需要通过图像处理、数据重叠和校正等方法进行处理,以便得到高质量、高精度的地质数据,为后续的建模工作奠定基础。

2. 地质模型构建与验证构建一种准确可靠的地质模型是三维地质建模的核心任务。

地质模型的构建包括选择合适的地质模型类型、建立地质模型的几何结构和属性参数等。

同时,为了验证地质模型的合理性,需要将已有的地质观测数据与建模结果进行对比和验证,确保地质模型的有效性和可靠性。

3. 地质模型的可视化与分析三维地质建模技术的最大特点在于能够将地质模型以三维形式展现出来,使地质学家可以更直观地了解地下地质结构和演化过程。

地质模型的可视化与分析可以通过地质模型的可视化呈现、剖切分析、提取地质属性等方法来实现,为地质学家提供了更多的地质信息和洞察力。

四、三维地质建模技术的应用1. 矿产资源勘探三维地质建模技术为矿产资源勘探提供了有力的支撑。

通过对矿产地区的地质特征进行三维建模,可以帮助地质学家更准确地判断矿藏的分布、规模和品位,提高勘探效率和成功率。