酞菁铁

- 格式:docx

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:7

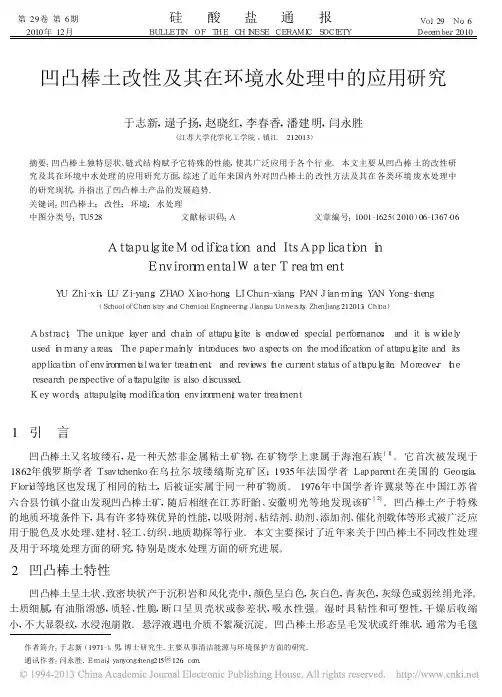

第29卷第6期 硅 酸 盐 通 报 Vol.29 No.6 2010年12月 BULLETINOFTHECHINESECERAMICSOCIETY December,2010 凹凸棒土改性及其在环境水处理中的应用研究于志新,逯子扬,赵晓红,李春香,潘建明,闫永胜(江苏大学化学化工学院,镇江 212013)摘要:凹凸棒土独特层状、链式结构赋予它特殊的性能,使其广泛应用于各个行业。

本文主要从凹凸棒土的改性研究及其在环境中水处理的应用研究方面,综述了近年来国内外对凹凸棒土的改性方法及其在各类环境废水处理中的研究现状,并指出了凹凸棒土产品的发展趋势。

关键词:凹凸棒土;改性;环境;水处理中图分类号:TU528 文献标识码:A 文章编号:1001-1625(2010)06-1367-06AttapulgiteModificationandItsApplicationinEnvironmentalWaterTreatmentYUZhi-xin,LUZi-yang,ZHAOXiao-hong,LIChun-xiang,PANJian-ming,YANYong-sheng(SchoolofChemistryandChemicalEngineering,JiangsuUniversity,Zhenjiang212013,China)Abstract:Theuniquelayerandchainofattapulgiteisendowedspecialperformance,anditiswidelyusedinmanyareas.Thepapermainlyintroducestwoaspectsonthemodificationofattapulgiteanditsapplicationofenvironmentalwatertreatment,andreviewsthecurrentstatusofattapulgite.Moreover,theresearchperspectiveofattapulgiteisalsodiscussed.Keywords:attapulgite;modification;environment;watertreatment作者简介:于志新(1971-),男,博士研究生.主要从事清洁能源与环境保护方面的研究.通讯作者:闫永胜.E-mail:yanyongsheng215@126.com.1 引 言凹凸棒土又名坡缕石,是一种天然非金属粘土矿物,在矿物学上隶属于海泡石族[1]。

2008年第27卷第6期CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS ·809·化工进展环戊酮合成方法研究进展隋 超,李新勇,曲振平(大连理工大学工业生态与环境工程教育部重点实验室及精细化工国家重点实验室,辽宁大连 116023)摘 要:综述了环戊酮合成方法的研究进展,包括己二酸及其衍生物高温分解法、N2O高温高压非催化剂直接氧化法、环戊烯水合再脱氢法及Waker催化剂催化氧化法等。

着重介绍了各种方法的反应机理及其催化剂的催化活性。

通过对各方法优缺点的探讨,对其工业应用前景进行了展望。

关键词:环戊酮;环戊烯;催化;氧化中图分类号:O 621.3;TQ 231.2+2文献标识码:A文章编号:1000–6613(2008)06–0809–05Research progress of cyclopentanone synthesisSUI Chao,LI Xinyong,QU Zhenping(Key Laboratory of Industrial Ecology and Environmental Engineering,MOE and State Key Laboratory of Fine Chemicals,Dalian University of Technology,Dalian 116023,Liaoning,China)Abstract:The research progress of cyclopentanone synthesis is summarized,including pyrolysis of adipic acid and its derivatives,N2O direct oxidation without catalyst at high temperature and pressure,cyclopentene hydration with subsequent dehydrogenation,oxidation of cyclopentene catalyzed by Waker-type catalyst andso on. Emphasis is given to the reaction mechanisms and catalytic activities of the catalysts. Through the discussion of the advantages and disadvantages of these methods,their industrial application is prospected. Key words:cyclopentanone;cyclopentene;catalyze;oxidation环戊酮是一种重要的精细化工中间体,是香料及医药工业的原料[1],可用于制备新型香料二氢茉莉酮酸甲酯[2]、白兰酮[3]、2-正己基环戊酮[4]及多种抗炎、抗癌药物[5-9],也用于生化研究[10]、杀虫剂[11]和除草剂的合成[12]。

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2022年第41卷第8期过渡金属单原子催化剂活化H 2O 2/PMS/PDS 降解有机污染物的研究进展段毅,邹烨,周书葵,杨柳(南华大学土木工程学院,湖南衡阳421001)摘要:单原子催化剂(SACs )是一种将金属以原子态负载于载体上的新型材料,具有原子利用率高、催化活性强和易回收等优点,使其在催化降解有机污染物方面备受关注。

本文介绍了SACs 的催化影响因素,总结了SACs 催化降解有机污染物在环境领域中的应用。

此外,着重综述了不同过渡金属(Fe 、Co 、Mn 、Cu 等)单原子催化剂在基于双氧水或过硫酸盐的高级氧化技术中的催化机理,单原子金属(M )一般与N 键合形成活性位点M —N x ,活化氧化剂生成自由基或单线态氧,高效降解有机污染物。

最后,提出未来SACs 在催化降解有机污染物的研究方向是合成金属负载量高、稳定性高、pH 适用范围更广的SACs ,以及根据SACs 的结构-性能关系和催化机理,对目标污染物设计特定催化剂。

关键词:单原子催化剂;高级氧化;降解;有机污染物;机理中图分类号:TH3文献标志码:A文章编号:1000-6613(2022)08-4147-12Progress in the degradation of organic pollutants by H 2O 2/PMS/PDSactivated by transition metal single-atom catalystsDUAN Yi ,ZOU Ye ,ZHOU Shukui ,YANG Liu(School of Civil Engineering,University of South China,Hengyang 421001,Hunan,China)Abstract:Single-atom catalysts (SACs)are a new type of material that can load metal on the carrier in atomic state.They have the advantages of high atom utilization,strong catalytic activity and easy recovery,so they have attracted much attention in the catalytic degradation of organic pollution.In this work,the influencing factors of SACs were introduced,and the applications of SACs in environmental field for catalytic degradation of organic pollutants are summarized.In addition,the catalytic mechanisms of SACs of different transition metals (Fe,Co,Mn,Cu,etc .)in advanced oxidation technology based on hydrogen peroxide or persulfate are reviewed.Single-atom metal (M)generally bonds with N to form the active site M —N x ,which activates the oxidant to generate radicals or singlet oxygen,and effectively degrades organic pollutants.Finally,the research directions of SACs on the catalytic degradation of organic pollutants are the preparation of SACs of high metal loading,high stability and wide range of pH,and the design of specific catalysts for different target pollutants according to the structure-performance relationship and catalytic mechanisms of SACs.Keywords:single-atom catalysts;advanced oxidation process;degradation;organic pollutant;mechanism综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2021-2140收稿日期:2021-10-18;修改稿日期:2022-01-14。

质子交换膜燃料电池电催化剂的研究综述[摘要] 概述了质子交换膜燃料电池(PEMFC)的工作原理及电催化剂的特殊性质,总结了近年来的相关研究资料,综述了质子交换膜燃料电池用催化剂在国内外研究现状及目前的研究热点。

归纳了近年来提高催化剂稳定性的改进方法,包括改变合金组成、选择高稳定性催化剂载体、制备新型催化剂材料;最后提出了该催化剂材料研究中存在的问题和今后的发展方向。

[关键词] PEMFC;催化剂;载体;性能衰减;稳定性1.引言随着全球能源的减少以及环境恶化的加剧,开发环保的新能源逐渐引起了人们的广泛关注。

燃料电池(FuelCell)因具有高效、环保、燃料来源广及可靠性高等优点成为各国研究的热点。

燃料电池是一种能直接将存储在燃料和氧化剂中的化学能转化为电能的电化学装置。

而其中的质子交换膜燃料电池(PEMFC)除了具备燃料电池一般的特点之外,还具有可室温快速启动、无电解液流失、无腐蚀、寿命长、比功率与比能量高、重量轻、体积小等突出特点[1]。

无论是PEMFC还是其它类型的燃料电池,其关键材料与部件都包括电极、电解质隔膜与双极板三部分。

电极是其核心组成部分,而电极性能是由电催化剂性能、电极材料与制作工艺来决定的。

其中,电催化剂的性能又决定着电流密度放电时的电池性能、运行寿命及成本等[2]。

所以,电催化剂的性能是关系到PEMFC能否真正走向商业化的重要因素,制备出性能优异、成本低、稳定性好的电催化剂将会有力促进PEMFC走向商业化,最终为发电技术开辟新的途径。

2 .质子交换膜燃料电池及其电催化材料质子交换膜燃料电池(PEMFC)也称固体聚合物电解质燃料电池。

以高分子聚合物为电解质,以Pt/C或Pt-Ru/C为电催化剂,以氢气或催化重整气为燃料,以空气或纯氧为氧化剂,以带有气体流动通道的石墨或表面改性金属板为双极板的一种燃料电池,低温燃料电池单体主要由四部分组成,即阳极、阴极、电解质和外电路,如图1所示。

酞菁铁(Ⅱ)的制备及其表征魏丹清武汉大学化学与分子科学学院2012级摘要:本实验以邻苯二甲酸酐、FeCl2.4H2O(自制)、尿素为原料,以钼酸铵作为催化剂,采用固相熔融法合成FePc,用真空升华提纯产物。

纯产物经红外及紫外可见光谱表征。

关键词:固相熔融法提纯表征0引言:酞菁类化合物可看作是四氮杂卟啉的衍生物(如图1 所示),具有D2n 点群对称性。

自上个世纪初被偶然合成以来,已在染料和光电功能材料等方面获得了巨大的应用。

近年来随着对功能材料的研究开发,发现这一类化合物具有许多诱人的功能。

诸如含金属离子的酞菁类配合物MPc(M2+为二价金属离子,H2Pc 为自由酞菁)具有很大的三阶非线性光学响应系数,夹层稀土酞菁配合物REPc2(REn+为稀土离子)具有电致变色效应,由于π-π相互作用,酞菁结晶时呈柱状排列而显示出沿柱方向的低维导电性,桥联的金属酞菁配合物在室温下具有很好的液晶相,另外作为催化剂、抗辐射剂的研究也受到重视。

酞菁类化合物的合成一般采用Linstead合成法:以下面所示的化合物为前体,以金属氯化物、氧化物、醋酸盐或自由金属为模板,必要时以脲为胺化剂,钼酸铵为催化剂,高温熔融或在喹啉、萘等高沸点有机溶剂中反应。

以醇类为溶剂反应温度较低的合成见文献[7,8]。

Linstead 合成方法:酞菁类化合物的提纯比较困难。

反应产物中含有大量杂质,包括原料及其它一些高分子聚合物。

常用提纯方法有微热丙酮索氏萃取除杂、真空升华、浓H2SO4 再沉淀或色谱柱提纯。

Ⅰ实验部分:一、试剂及仪器试剂:还原铁粉、分析纯盐酸、邻苯二甲酸酐、尿素、乙醇、氢氧化钠固体、钼酸铵、浓硫酸仪器:减压过滤装置、真空干燥器、量筒(50mL)、三口瓶(250 mL 、100mL)、滤纸、烧杯(250mL)、 24#圆底烧瓶(100mL)、24#直形冷凝管、 24#空气冷凝管、24#蒸馏柱、24#磨口弯头、24#磨口塞、油泵、19#导气管、橡皮管、电热套(250 mL)、研钵、温度计(300℃)、长玻棒、容量瓶(50 mL)、表面皿、牛角勺、Schlenck 管、天平、氮气钢瓶、管式电炉、旋子流量计、石英管、烘箱、小磁舟、UV—Vis 分光光度计、红外光谱仪、压片机、红外灯二、实验步骤:1.FeCl2·4H2O 的制备量取125 mL分析纯盐酸加入水配成250 mL的盐酸,此时盐酸的浓度约为6mol·L-1。

称取5.66 克还原铁粉放入100mL 的三口烧瓶中,并向其中加入35mL 6mol·L-1的盐酸溶液,缓缓通入N2 气至液面上,烧瓶上的一个瓶口用导气管将逸出气体经安全瓶(防倒吸)导入稀碱溶液,通气量控制适当小一些。

当反应瓶中H2 气产生的速度减慢时,迅速减压过滤得氯化亚铁熔液。

再将滤液倒入干净的100 mL 的三口烧瓶,一侧口通入氮气,另一侧口用玻璃塞塞住,中间口接上蒸馏柱、直形冷凝管再接上磨口弯头,侧口上用橡皮管将气体导入到稀碱溶液,下口用圆底烧瓶连接,各个磨口处均涂上真空酯防止空气跑入。

开始蒸馏,温度设定为300℃,当出现大量晶体时停止加热,,充分冷却(低于285.3K)后迅速抽滤压干,立即转移至表面皿中(动作要快,防止氧化),置于真空干燥器中抽真空充N2 数次,干燥后,保存在用N2 气冲洗过的磨口瓶中。

产品为浅绿色晶体,根据反应铁量计算其产率。

现象:刚开始反应时瓶内有产生大量气泡,半个小时后发现稀碱溶液中没有气泡产生,疑是漏气,经检查发现是因为磨口处仍残留铁粉影响了实验。

处理好后继续实验约两个小时后瓶内产生的氢气几乎很少了,随后乘热过滤得浅绿、微黄的滤液,蒸馏一段时间后产生大量的白色固体,冷却过程中固体由白色慢慢变为浅绿色,抽滤后得浅绿色固体。

2. 酞菁铁的合成称取5.02 克邻苯二甲酸酐,7.01 克尿素,0.11 克钼酸铵,置于研钵中研细并混合均匀,然后称取自己制备的FeCl2·4H2O 1.37g于研钵研小再与已经研磨后的其余样品一起混合,混合均匀后,小心加入到干燥的250mL24#三口烧瓶中。

三口烧瓶中间口接一空气冷凝管,一个侧口通入氮气,温度计从另一侧口直插入反应物中。

用配置有调压变压器的电热套加热,三口烧瓶与电热套不直接接触,略留空隙,以避免局部过热。

徐徐调升变压器的电压,使温度缓缓上升至100℃维持一个小时后开始阶梯升温,温度缓慢地升至200℃,恒温2 小时。

其间应不时地将凝聚在烧瓶和冷凝管上的邻苯二甲酸等用长玻棒小心刮下来使其回到烧瓶底部。

反应完后,冷却到室温,加25mL 4mol·L-1 盐酸,搅动并转移到研钵中。

研磨后转移到250mL 烧杯中煮沸,用砂芯漏斗抽滤,继而将产物转移到烧杯中加25mL 10%NaOH 浸泡,搅拌均匀,用砂芯漏斗抽滤压干。

再用25mL 4mol·L-1 盐酸煮沸一次,用砂芯漏斗趁热抽滤后用10~20mL 乙醇洗两次,抽干得黑色的固体粗产品,将产品置于表面皿上待自然晾干,称重并计算产率。

现象:混合后的粉末呈蓝色,在加热到100℃约25分钟后粉末开始熔化,熔液呈黄绿色,瓶壁上出现白色毛状固体。

随时间的加长熔液逐渐变成黑色并开始固化且膨胀,温度上升至200℃瓶壁的固体越来越多(用玻璃棒刮回烧瓶),2个小时后得黑色固体,酸煮、碱洗后抽滤得黑色粉末以及黄色的滤液。

3. 酞菁铁的升华提纯利用图2的装置,将(2.71+2.95)g 样品放入小瓷舟中,并将小瓷舟放入管式电炉中靠近氮气进口处1/4的地方。

抽真空并维持真空压强在133—267Pa 之间,氮气流量控制在20mL/min(未抽真空时读数)。

将电炉加热至550℃左右,恒温2 小时,停止加热,关掉真空泵,自然冷却至室温后关掉氮气,取出产品,纯产品为蓝紫色的针状晶体。

现象:温度先升到560℃再降至550℃,并在其左右波动,温度到达550℃的几分钟后石英管上便开始有蓝色针状晶体出现,两个小时后,可看到石英管内有较多的晶体出现且靠近小瓷舟的晶体偏蓝而尾部的晶体偏紫。

4. 样品的表征取升华纯化后的样品用KBr 压片法测定IR 谱,配制1.0×10-6 mol ·L-1 的浓H2SO4 溶液50mL 测定其紫外可见光谱。

Ⅱ结果与讨论:一、结构的鉴定图2、KBr 压片法测得的红外光谱图如图2所示为所得产品的红外光谱图,因为在制片的过程中避免不了水分,所以在图谱上有着明显的且相对于其他峰强度很大的水的吸收峰,在3457.3cm -1处可以明显地被区别出来。

由于水的吸收峰太强所以苯环上的C-H 振动吸收峰以及733.07910.141084.431119.081332.101384.561421.111512.731637.813457.28Fri Apr 10 10:07:47 2015 (GMT+08:00)2025 3035 4045 5055606570 75%T500100015002000 3000 Wavenum bers (cm-1)N-H的振动吸收峰被掩盖所以看不出来了,图中1637.8 cm-1 1512.7 cm-1 1421.1cm-1处的吸收峰代表苯环骨架的振动吸收峰,而在该图谱中有一个酞菁铁与酞菁区别的特征峰910.1cm-1显示了与金属离子相关的特征吸收峰,因此可以说明所得的产物确实是酞菁铁。

图3、酞菁铁紫外-可见吸收光谱如图3所示,该图为酞菁铁的紫外吸收光谱,从图中可以看出在λ=210nm、293nm、775nm处有较强的吸收,这与酞菁铁的紫外-可见吸收相符,进一步证明最后得到的蓝紫色针状晶体确实是酞菁铁。

二、产率的计算与分析FeCl2·4H2O的产率:因最后得到的FeCl2·4H2O的并未称重,故其产率并不参与计算。

就产量而言制备出的FeCl2·4H2O数量倒是不少,但是由于本身反应只是在产生的H很少的情况下就停止反应故有一部分的原料并没有参与反应,所2以对产率有影响;其次在各次的转移过程中也有一定的损失;然后在浓缩结晶的过程中,因为FeCl2本身溶解度相对较大而且烧瓶内残留的水分也不少,因此有一部分的FeCl2并没有析出。

酞菁铁的粗产物:合成的酞菁铁粗产物一共有3.62 g,因在实验过程中怀疑FeCl2被氧化所以在加料时FeCl2过多,计算理论产量时以邻苯二甲酸酐为标准,理论上所得粗产品的质量为4.82 g,所以酞菁铁粗产物的产率为75.12%。

产率总体还行,但由于反应过程中因温度较高邻苯二甲酸酐升华而在瓶壁以及冷凝管上冷凝,虽然过程中有注意将其用玻璃棒刮下来但是还是有一部分残留在上面未参与反应影响产率;其次在抽滤、酸煮、碱洗等各部分转移过程中有损失,所以产率不算高也不算低。

酞菁铁精品:所称取的酞菁铁粗产品一共 5.66 g,经过升华提纯后最终得到的蓝色针状晶体有0.92 g,提纯的产率为16.25%。

产率较低,经分析产率低的原因有如下解释:首先升华过程中粗产品呈堆积状,也就是说经升温后表面的那一部分能充分地受热升华而内部的产品虽然温度也高但是酞菁铁蒸气不容易逃逸到表面而提纯;其次升华出来的蒸气温度较高冷凝过程中未在石英管中被及时冷却从而跑到石英管外的冷阱或者导气管中冷凝,这一点可以明显地看见冷阱及导气管由刚开始的透明无色到呈蓝色;另一个原因可能是因为升华的时间不够所以有一部分还未升华。

Ⅲ结论:最终得到的蓝紫色针状晶体经紫外-可见吸收以及红外吸收光谱鉴定的确为酞菁铁,且合成酞菁铁粗产品的产率为75.12%,提纯的产率为16.25%。

注意事项:1、亚铁盐在制备过程中也极易被氧化所以在合成以及浓缩结晶时均进行保护。

要通N22、亚铁盐易吸水,在潮湿环境里比在干燥环境里易被氧化,故亚铁盐要保存在干燥无氧环境中。

3、酞菁铁合成时各物种充分接触很重要,要注意搅拌。

4、金属酞菁化合物在高温下容易被氧化,故在纯化过程中始终要氮气保护下进行,直至冷却到室温,并保证体系高度密闭。

参考文献:[1] 沈永嘉主编,酞菁的合成与应用,化学工业出版社,北京,2000[2] M. Hanak, et. al., Coord. Chem. Rev., 83, 115, 1988[3] 张良辅等,合成化学,5,26,1997[4] [日]土田英俊等编,方世壁等译,高分子络合物的电子功能,北京大学出版社,北京,1993[5] O. Schneider, et. al., Angew. Chem., 92, 391, 1980[6] R. P. Linstead, et. al., J. Chem. Soc., 1022-1033, 1934[7] Haruhiko Jomada, et. al., Chem. Lett., 313, 1983[8]C. F. Van Nostrum, et. al., Inorg. Chem., 35, 959~969,1996[9] 王静秋等编,无机化学专业实验,武汉大学,1987[10] 大学化学实验改革课题组编,大学化学新实验,兰州大学出版社,兰州,p335,1993[11] 武汉大学化学系无机教研室编,无机化学实验(第二版),武汉大学出版社,武汉, p137,1997。