广西第三产业发展的现状分析及对策研究 昌盛

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:4

生产建设兵团人口聚集现状、问题及对策研究作者:杜晓鹏来源:《现代营销·学苑版》2019年第01期摘要:新时期做好兵团工作,发挥兵团“稳定器、大熔炉、示范区”的特殊功能和调节社会结构、推动文化交流、促进区域协调、优化人口资源特殊作用,对维护新疆社会稳定和实现长治久安重大战略意义和现实意义。

兵团的壮大离不开人口的发展,兵团少数民族人口的发展与兵团事业息息相关。

本文基于《兵团统计年鉴》数据,及作者的实地调研,概述了兵团少数民族人口基本情况、分布特点、发展趋势,及少数民族人口的管理和服务现状,并提出相应的建议。

关键词:兵团十一师;人口聚集;现状;问题;对策研究新疆生产建设兵团(以下简称“兵团”)成立于1954年,60多年来,白手起家,艰苦奋斗,忠实履行着国家赋予的屯垦戍边的光荣使命。

广大兵团军垦职工栉风沐雨,扎根边疆,同当地各族人民一道,把戈壁荒漠改造成生态绿洲,开创了新疆现代化事业、建成了规模化大农业、兴办大型工矿企业,建起了一座座新型城镇,充分发挥了生产队、工作队、战斗队的作用。

兵团为推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防做出了不可磨灭的历史贡献。

“屯垦兴、则西域兴;屯垦废、则西域乱”。

兵团事业的发展离不开人的发展,随着兵团事业的发展壮大,兵团人口规模也在不断扩大,兵团中少数民族人口数量不断增加。

截至2015年末总人口2765608人,占全疆总人口的11.72%。

其中,少数民族人口392720人,占全兵团人口的14.20%。

一、十一师人口聚集现状分析(一)人口总量根据《新疆生产建设兵团第十一师统计年鉴(2016)》数据可知:2015年年末,十一师总人口为67106人,比2014年年末的65014人增长了3.22%。

全年出生人口128人,出生率为1.94‰;死亡235人,死亡率为3.56‰;人口自然增长率为-1.62‰。

人口自然增长率低于同期兵团水平(1.2‰),更低于自治区水平(11.08‰)。

宏观经济经济新常态背景下我国经济面对的挑战及对策分析汪 萍 福建农业职业技术学院摘要:如今,随着我国社会经济的迅猛发展逐渐进入新常态,经济速度发展逐渐放缓,也逐步迈上新的发展征程。

与此同时,在经济新常态背景下,务必要明确当前时期经济所面对的重大挑战,并积极响应国家号召,促进经济创新与改革,积极面对经济发展的矛盾与挑战,积极促进经济发展格局的调整与优化,对经济体系的转型与发展具有重要意义。

基于此,本文研究了当代经济发展新常态的具体特点,并根据现阶段社会经济发展面临的挑战展开了全方位分析,并提出了几点有效性应对措施。

关键词:经济新常态;挑战;对策;特征;趋势中图分类号:F121.3 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)033-0009-02引言目前,基于经济新常态迅猛发展背景下,社会经济发展体系的转型与发展也得到了前所未有的机遇与挑战。

因此,如果要想更为有效的推动新时代经济的健康持续性发展,就必须要抓住新常态的发展规律,秉承着可持续发展理念,优化配置社会资源,拓展开放性较强的发展格局,实现我国经济的平稳持续上升。

由此可见在经济新常态背景下经济发展面临的诸多挑战,务必要通过政策优化、产业结构调整、改善产能过剩情况等方式,平衡城乡经济发展,保证社会经济发展的稳定与和谐,让我国经济水平在国际市场竞争中名列前茅。

一、我国经济新常态的特点(一)经济发展速度明显放缓随着中国经济新常态的深入发展,社会各领域也得到了著作发展契机,不仅优化了社会资源配置,更优化调整了产业结构。

作为经济新常态发展最为突出的特点,经济增长速度明显放缓的情况将会持续相当长一段时间,主要是因为中国要素生产率的直线下降所致。

由此可见,在经济新常态发展背景下,我国经济发展速度相对平缓,转变了经济速度快速发展的状态,更有利于社会经济的可持续健康发展。

(二)经济发展动力发生了较大变化在新常态经济发展背景下,不仅经济发展速度明显放慢,社会经济发展动力也产生了相当显著的转变。

当前我国产业结构存在的问题及对策研究第18卷第4期武汉冶金管理干部学院学报V o1.18No.42008年12月JOURNALOFWUHANMETALLURGICALMANAGER'SINSTITUTEDec.2008当前我国产业结构存在的问题及对策研究雷三容(武钢党校管院科研处,湖北武汉430081)摘要:产业结构调整是落实科学发展观和推进经济增长方式转换的主要手段,通过优化产业结构,可使我国经济逐渐向高层次,高技术和高附加值产业分工链不断推进和升级,最终形成具有国际先进水平,自我动态更新能力的产业体系.本文首先针时我国产业结构的现状及其存在的问题进行了分析,然后提出了产业结构调整的相关对策和建议.关键词:产业结构;存在问题;调整对策中图分类号:F424.5文献标识码:A文章编号:1009—1890{2008)04—0012--04一,我国产业结构的现状及存在问题总体而言.我国目前仍处于工业化的初级阶段,正在向中高级阶段迈进.虽然产业结构的合理化出现了较好的发展势头.第一产业比重逐步降低.第二产业稳步发展,第三产业逐步提高.但是,中国的"两基一柱"(即基础工业,基础设施,支柱产业)与西方发达国家相比仍有较大差距,技术水平和技术含量仍然较低.三个产业间的比例关系失衡.第三产业所占比例偏低.新兴产业发展速度较慢.我国当前总体产业结构存在的问题有:1.三个产业问的比例关系失衡.第三产业所占比例偏低.第一产业比重偏高,高于同等收入水平国家;第二产业比重明显偏高.不仅高于同等收人水平国家.而且高于工业发达国家:第三产业的比重则大大低于同等收入国家和发达国家. 2.第一产业效率仍然很低.自动化程度低,基础不稳定,生产方式落后,基础设施投入不足,抗灾能力下降,耕地面积大量减少,粮食生产仍未摆脱"靠天吃饭"的传统,城镇化发展速度缓慢. 3.受传统因素和当前国内外经济环境的影响,我国第二产业结构失衡的现象依然没有改观: 高能耗,低技术含量,低附加值的加工业务对我国经济进一步快速发展提出了严峻的考验;基础产业成瓶颈.制造业比重偏高,轻纺工业生产严重过剩.加工业小规模低水平重复建设,传统产业与高新技术产业不相称.4.第三产业全面落后的状况依然没有明显改观.我国第三产业所占GDP比重仍然偏低,发达国家主要以信息,咨询,科技,金融等新兴产业为主.而我国尚以传统的商业,服务业为主.一些基础性第三产业(In邮电,通讯)和新兴第三产业(如金融保险,信息,咨询,科技等)自然发育不足.5.新兴产业发展速度较慢.以第三产业为例.我国的第三产业主要是交通运输.批发零售及餐饮等传统服务业,而金融业,房地产业,信息业等的比重较小,技术和知识密集程度较低,不利于产业结构的优化和升级.二,我国产业结构不合理的深层原因分析1.经济体制.尽管我国由计划经济体制转为市场经济体制已有多年.但与发达国家成熟的市场经济体制相比,仍然处于起步阶段.相关法律基础的不完备,政策法规的滞后,整体发展观念的落后等诸多方面都严重影响了我国产业结构的发展收稿fj期:2008-07—18作者简介:雷三容(1968一).女,湖北应城人,就职于武钢党校科研处讲师. 一12—雷三容:当前我国产业结构存在的问题及对策研究2.社会发展规律.无论是社会主义国家还是资本主义国家,都是由第一产业和第二产业依次发展逐步带动第三产业的发展.第三产业的发展自始至终受到第一,第二产业发展程度的制约.我国第一产业的滞后,第二产业结构的失衡和技术创新方面的落后严重影响了第三产业的快速发展.同时,第三产业的发展又反作用于第一,第二产业.使得我国产业结构的整体状况不理想.3.经济全球化对我国经济结构的影响.随着人世后与国际社会的全面接轨.各个产业在受到巨大挑战的同时.也获得了前所未有的发展机遇,得到了快速的发展.但由于市场准人,相关法律法规的缺失和我国一些支持性政策的作用.使得国外对我国各个产业,各个部门的进入程度有着很大的差别.这在一定程度上也加速了我国经济结构的失衡.4.在实践上我们没有找到调整中的主要问题和战略重点.在我国,很多领域存在着盲目投资和低水平重复建设的问题."大而全'/J,而全,面面俱到"的重复建设,一方面浪费了资源,加剧市场过剩能力;另一方面造成企业和项目小型化,分散化,降低了产业的集中度和资本的集中度.难以实现规模经济和集约化经营,使得各地产业结构趋同消0弱了产业竞争力.同时也大大加剧了我国产业内部结构失衡的现状.5.产业的进入和退出都有高壁垒.当前,在我国的非国有经济中除了农业之外,大多数集中在消费品工业部门以及第三产业中的零售商业,餐饮,公路运输和一般性服务业,而对于一些有自然垄断性质的产业,如电信,电力,银行,石油,铁路,航空以及科技服务业,金融保险业,邮电通信业以及卫生,体育,教育,文化艺术和广播电影电视业等第三产业部门,由于体制原因非国有经济基本不能进入或进入的壁垒非常高.这种现状不仅不利于我国的非国有经济的发展以及民间投资的增长,而且违背了市场经济资源流动的竞争原则,不利于在这些领域形成竞争机制,不利于这些领域提高经济效率,最终影响的将是我国产业结构的整体水平及我国经济发展的内在稳定.与此同时,我国长期以来制定产业政策的重点主要侧重在基础产业,支柱产业,主导产业,高科技产业等符合产业规划的产业优先发展以及扶持困难企业的生产经营上.这些产业政策的制定明显都是侧重产业的"进入"方面,而对产业的"退出"方面没有什么扶持.而产业结构调整从本质上来说是一个优胜劣汰的过程.由于资产,技术,技能的专用性,使"退出"企业原来所拥有的资产和员工将全部或部分地无法转作它用,这就是产业的"退出壁垒".在我国,由于存在一般的沉淀成本退出壁垒,政策性退出壁垒以及固定成本退出壁垒,使得对特别困难企业的维持过多.而对长线行业中无发展前途企业的退出,转产援助不足, 致使部分行业的生产能力严重过剩,使相当多的企业处于半停产状态.另外,现实中部分地方由于地方保护还会引发"地方退出壁垒"和由于部门, 行业保护而引发的"部门,行业退出壁垒"以及由于市场体系的不完善,尤其是要素市场的不发达而引发的"市场退出壁垒"和缺乏相关法律依据和保障而造成的部分行业的"法律退出壁垒"所有这些"退出"壁垒的存在,都使得劣势企业的资源遭到浪费和优势企业的效益受到损失,影响着宏观经济的效益.三,我国产业结构调整的对策第一,我们要加快对产业理论的研究.我国的产业结构是在政府赶超战略主导下形成和发展起来的,而西方的产业结构转换是在产业协调基础上按照产业结构升级的内在规律进行的.我国作为追赶型国家,在工业化进程由高加工度阶段到技术集约化阶段发展过程中,虽然可以利用国外的资金以及先进技术,汲取国外的经验,积累足够的物质,技术保证,但这并不意味着全国产业结构的演变可以逾越必须经历的阶段.所以我国的产业结构的确显示出与工业化一般模式的较大背离.从总体上看,有关产业结构理论的研究仍然处于较低水平,而我们需要用于指导现实情况的是具有规范分析框架,合乎逻辑,经得起较长时间检验的产业结构理论,因此在这方面的研究还很欠缺,理论基础比较薄弱.因此当前应在吸收国外最新研究成就的基础上,结合中国产业结构的现状和未来发展的趋势,探索产业结构发展的一般规律及我国产业发展的特殊规律,进行真正意义上的理论创新,为我国的产业政策的制定和我国产业结构的调整提供科学的理论依据.第二,我们要明确产业结构调整的总体目标一13—武汉冶金管理干部学院学报2008年第4期和原则.没有明确的结构调整目标,就难以把握结构调整的方向,要求和具体路径.根据我国目前的具体国情而言,产业结构调整的总体目标是按照"科学发展观"的五个统筹的要求,推进产业结构优化升级,逐步形成以高新技术产业为先导,基础产业和制造业为支撑,服务业全面发展的产业格局,提高产业的整体国际竞争力.形成以企业为主体,市场调节为主和国家宏观调控相结合的产业结构调整新机制.而产业结构调整的基本原则应该是,在"以人为本",构建"和谐社会"的思想指导下,促进国民经济持续,快速,健康发展;以信息化带动工业化.走科技含量高,资源消耗低和环境污染少的新型工业化道路;坚持将吸引外资和促进产业结构升级相结合,推进我国与世界各国合理的产业分工第三.从封闭型凋整转向开放型调整所渭封闭型调整,指的是产业自成体系的调整,是针对已存在的产业结构矛盾,基于对国内生产领域产业间的经济联系的考虑而进行的适性调整.而开放型调整,则是在全球范围配置资源的考虑中, 结合经济运行和市场发展而进行的产业结构战略性调整.我国以往的产业结构渊整,主要是基于国内主要产业比例关系的协调,因而实施的总是产业结构水平上的填平补齐,如解决加工工业与基础产业的比例失调,采取的是扩大能源,原材料投资与生产规模,压缩加工工业生产规模的作法.这些工作虽然必要,但调整的结果也不过是鹪决了加工工业与基础产业之间的供求矛盾,使产业结构在现有水平基础上重新实现大体的均衡,与国际产业结构的涮整基本是脱节的,并没有从中国经济的长远发展出发.而国际产业结构调整的结果则是建立另一类型的产业结构,是产业结构的根本转换和水平的提高,其主要标志是完成了主导产业的转换."人世"后我国要改变这种国内产业结构调整与国际产业结构调整严重脱节的状况, 把我国的产业结构凋整与国际产业结构调整对接起来,充分利用国内同外两种资源,两个市场, 抓住全球产业转移这一契机,实行开放型凋整战略,逐渐实现产业结构的高度化.第四,增量调整与存量调整并重.所谓增量蒯整,是指通过产业政策的实施,把有限的投资投一14一向急需发展的行业,把投资转向结构调整的目标方向,以促使产业结构的优化和升级.简言之,就是改变新增资源的投入结构.而存量调整,则是指现有资产在部门与行业之间的流动重组.增量调整和存量凋整是调整资源配置结构,实现产业结构合理化和优化的两种途径.一般来讲,搞好产业结构的增量调整,可以避免低水平的重复建设和无效投资,使有效的增量能带动存量结构的变化,推动整个产业结构的调整和升级.而通过对存量结构进行;周整,可以对现存的不合理的资源配置进行改善,使一些凝固的资产进行流动,形成资产的有效重组,达到结构调整和优化的目标.我国目前绝大部分产品的供给超出市场的有效需求而出现相对过剩.在相对过剩条件下,结构调整的方式要转向存量结构调整与增量结构调整相结合,不能搞单一的增量调整,否则在存量结构严重扭曲情况下,有限的增量很难改变庞大的存量结构,相反.在庞大的存量惯性作用下,投入的增量会很快被不合理的存量结构"同化".因此,要二者并重,以增量涮整带动存量调整,以存量调整促进增量调整,既强调继续增加投入促进产业优化升级的重要性,同时又强凋对现有存量资源进行重组的重要性,在重组中盘活存量,涮整不合理结构,以达到结构优化升级的目的.第五.市场主导调整与政府引导调整相结合.我国在计划经济体制时期,由于市场发育不完全,在资源配置中难以起到基础性的作用,产业结构的调整主要依靠计划手段,即政府是产业结构调整的主体,调整什么,如何调整,基本上都是由政府行为主导.随着我国加入WTO和社会主义市场经济体制的初步建立,市场体系逐渐完善,市场日益规范,市场开始在产业结构调整中发挥基础性作用罔5些产业的比重上升或下降罔5些企业规模扩张或被淘汰,哪些产品上或下,主要取决于市场供求关系的转换和市场竞争力的强弱较量,政府的行政干预作用开始弱化,产品结构调整由政府主导渊整开始向市场主导调整过渡.当然,在充分发挥市场主导作用的同时,也不能放弃政府的计划指导作用,要通过加强和改进政府的宏观调控,弥补市场调整缺陷,实现产业结构调整中既有市场竞争,追求调整效益,又有政府引导,规避调整失控,最终促进产业结构凋整顺利进行雷三容:当前我国产业结构存在的问题及对策研究第六,产业结构调整要"有进有退","有所为,有所不为".经济发展的过程是产业结构不断调整和优化升级的过程,而产业结构不断涮整和优化升级的过程则表现为支柱产业的交替和发展.所谓支柱产业,是指对国民经济发展具有重要作用,其产值所占比重相对较大的产业部门.支柱产业的更替和发展过程,是一个由低级向高级,由简单到复杂,由小规模到大规模,由刚性结构到柔性结构的过程,其演进顺序可以概括为由重工业向高加工度化再向高技术化发展,对应于需求结构的变化顺序是由维持基本生存需求的非耐用消费品产业向满足享受性,发展性需求的耐用消费品产业转化,对应于生产要素投入结构的变化顺序是由资源和劳动密集型产业向资本和技术密集型产业转化.所以,在不同的经济发展阶段,应有着不同的支柱产业.在封闭经济条件中,我国产业发展的目标是追求"完整的产业体系",实行的是"全面建设战略".在这一战略思想和原则指导下,为了保持产业体系的完整性,我国发展和维持了一批不具有国际竞争优势的低效率产业.在加入WTO后,这些产业必然面临强大的竞争压力,部分产业将在竞争中收缩调整,将资源转移到其它产业中.因此,产业调整的指导思想和原则应该从"全面建设战略"转变为"有进有退,重点发展",放弃"完整的产业体系"目标,转为谋求国家竞争力的总体发展.为此,我国产业结构调整要力争做到"有所为有所不为",即更多地从参与国际分工的角度出发,有选择地重点发展具有比较优势和竞争优势的产业,使之成为现阶段的支柱产业,而对一些处于竞争劣势,对国家经济和社会安全又无重大影响,处于全面衰退的传统产业,应增加缩减力度,以收缩战线,保障重点,扬长避短,形成优势,推动产业结构凋整与技术进步.第七,加大科技创新力度,发展高新技术产业,加快产业结构升级.高新技术产业是未来的支柱产业,是未来国际竞争的主要决定力量.以信息技术,光电子技术,生物技术,材料技术等为代表的高新技术的发展,不仅形成了许多新兴产业,更由于这些高新技术向传统产业的大规模渗透,从而可以大大改造传统产业,实现产业结构的升级与优化.因此我们要大力加强对高新技术产业的支持力度,增加投资,从而提高高新技术的R&D水平;其次,要加大对高新技术开发区的建设,增强辐射和带动功能,这是高新技术产业化的重要途径:再次,基于风险投资在高新技术产业的发展中能起到催化和推动的作用,所以我们要进一步健全融资机制,建立风险投资机制和完善的股票市场.第八.为人才培养和使用创造宽松的政策环境.现代工业体系是机器和人的结合,产业结构升级更是需要有相应的人才来设计,制造,操作,管理新的工业机器.新一轮产业转移的主要对象是技术,知识和资本密集型产业,这就给我国这样的发展中国家人才培养和引进提出了更高的要求ExistingProblemsandCountermeasuresinChinaSIndustrialStructureLEISan-mngAbstract:Theadjustmentofindustrialstructureisthemajormeanstoimplementthescientific developmentpe~pecfive andpromotethetransformationoftheeconomicgrowthmode.Theoptimizationofindustrial structurecanpushandupgradeChina'seconomytoanindustrialdivisionchainwithhighlevel,hightechnologyandhigh-add edvalue,thusmakingitanin—dustrialsystemwithinternationallevelanddynamicserf-updatingcapability.Thepaperanal yzesthestatusquoandtheexist—ingproblemsinChina'sindustrialstructureandsetsforththerelevantpolicyandsuggestionto achieveitsadjuslanent.Keywords:Industrialstructure;existingproblem;adjustmentpolicy责任编辑:楚鸣一15—。

我国就业现状分析及对策【摘要】:文章通过对我国就业现状及原因的分析,指出我国面对就业总量规模大和新增就业压力大以及就业弹性系数降低、产业结构与劳动力供求结构不相适应等问题,提出发展第三产业和民营经济等宏观层以及实施农业品牌化战略和推行劳务品牌建设等微观层的对策。

【关键词】:就业; 产业; 品牌就业是民生之本,是缩小收入差距、维持社会公平、构建和谐社会的基础性途径。

然而下岗就业成为近几年来居民最关心的社会问题,失业问题被列为十大危机之首,国务院发展与改革委员会课题组得出这项结论,并且指出:在未来相当长一段时间内,中国的劳动力市场仍将处于供大于求的状态。

相比之下,近日,民工荒又成为传统劳务输出大省湖北的热门话题,全省缺工50万人,且不分地区,不分行业。

”就业难”和”招工难”现象并存,实际上是劳动力供需发生的结构性矛盾,是供需双方相互不适应造成的⑴。

一、就业基本现状及原因探析(一)失业率居高不下中国人民大学学者曾湘泉⑵运用计量模型估算出1992-2004年随时间变动的自然失业率曲线,实证结果显示,自1992年以来,中国具有不断升高的自然失业率,并在2002年达到最大值;其后,自然失业率一直在4.8%-5.6%的范围内波动。

而且目前国家公布的失业率只统计了城镇失业情况,并没有包括现在农村的1.5亿富余劳动力。

如果把1.5亿农村富余劳动力算入,我国失业率就要高达20%。

(二)新增就业压力大自70年代以来,每年约有2000万人进入劳动年龄,使得我国增长的就业资源远远不够新增就业人口所需安置的岗位⑶。

而且农村改革使大批剩余劳动力需要寻求新的就业领域和就业机会,其中有相当比例向城市转移,也带来了巨大的就业压力。

据统计,目前全国约有农村剩余劳动力1.5亿,每年都有大批农民工涌入城市,这对就业形势本已严峻的城镇来说更构成威胁。

(三)就业弹性系数随经济的增长而下降就业弹性是指经济增长对扩大就业的拉动效应⑷。

按常规,高增长应当带动高就业。

浅议昭苏县旅游发展的现状与对策作者:沈爱春来源:《新农村》2011年第13期摘要:开发旅游资源、改善旅游设施、挖掘文化内涵、促进旅游发展,关键词:昭苏品牌创新昭苏县地处中国雄鸡之尾,位于新疆伊犁州西南角的高位山间盆地,扼守祖国西部边陲,西与哈萨克斯坦交界,西南邻近吉尔吉斯斯坦,边境线长达249公里,地理位置十分特殊和险要。

南居天山之北,与南疆的拜城县、温宿县隔山相望,东与特克斯县接壤;北与察布查尔锡伯自治县毗邻。

总面积1.12万平方公里,是伊犁州直面积最大的县。

全县总人口17.6万,居住着哈萨克、汉、蒙古、维吾尔等21个民族。

境内有国家一类口岸-木扎尔特口岸。

这里是新疆唯一没有荒漠的县,被誉为“中国天马之乡” 、“中国油菜之乡”、“中国褐牛之乡”。

在昭苏您可以看到大地洁净,百花烂漫、蓝天如洗、白云游弋、雪山耸立、松柏苍翠、草原辽阔。

昭苏是新疆最具有西域边陲草原文化和西天山峡谷风光特色的旅游胜地。

一、昭苏县旅游发展的现状1.昭苏县旅游发展的基本情况。

昭苏县根据自身资源的优势制订了以夏塔古道风景区为龙头加快和带动全县旅游产业发展的总体部署,突出天马文化、乌孙文化、草原文化和藏传佛教文化四大文化特色,积极发展自驾车旅游、探险旅游、冬季冰雪旅游、生态旅游、边境体验等突出地方特色的发展思路。

在各级领导部门的大力支持和配合下,昭苏县旅游产业有了长足的发展,呈现出"持续增长,健康发展"的良好态势。

2010年游客接待人数59.8万人,实现旅游收入7089.2万元,带动了第三产业快速发展。

2.资源优势得到充分利用。

昭苏县围绕“突出特色、树立品牌、结构合理”的总体思路,充分利用和挖掘独特的原生态自然风光、民俗风情、乌孙文化、古道文化等资源优势及沿边地缘优势,积极吸引各方面资金,进行旅游资源整合和旅游市场开拓,切实增强旅游业带动作用。

2010年与(香港)华夏马术公司联手合作举办“2010昭苏首届国际马术拉力赛”。

河南省产业结构现状分析及对策探究摘要:本文通过对河南省产业结构现状进行分析,判定河南省的产业发展阶段,分析河南省三次产业就业比例,并对河南省产业结构效益进行分析。

研究表明:河南省正处于工业化中期;三次产业结构发展不均衡,第一产业发展不均衡趋势明显,第二和第三产业发展趋于均衡;农业生产要集约化、现代化,工业生产要科技化,第三产业要本地化,要结合本地现有条件,大力发展商贸、物流、金融等高端服务业。

关键词:产业结构,就业比重,就业产业结构偏离度0引言产业水平的高低是经济增长的一个重要因素,它决定着经济的发展质量和水平。

产业结构是影响经济增长的一个至关重要的因素,产业结构的转型调整在国民经济发展中至关重要。

河南省是国家“中部崛起”战略的重点发展领域,沿陇海经济带、沿京九经济带和沿京广经济带均通过河南。

河南省的自身发展,能增强与周边省份的有效对接,促进区域经济协调发展。

为了河南省经济稳定发展,本文在充分掌握河南省历年的统计数据后,深入分析了河南省的产业结构总体的发展水平,剖析河南省产业结构存在的问题,并在此基础上进一步找出对策。

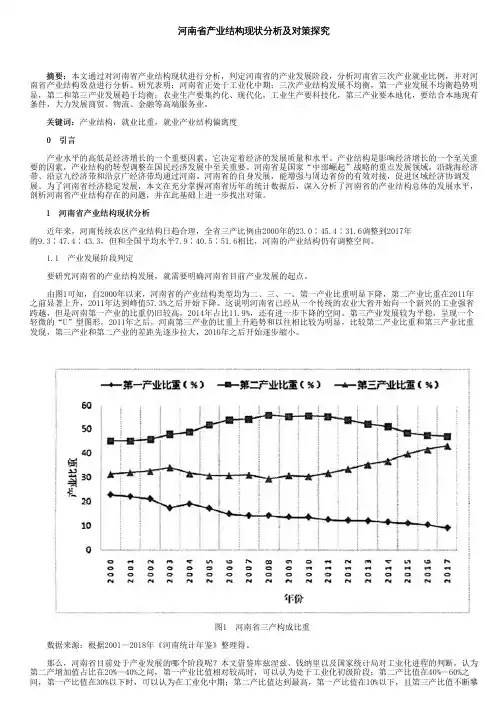

1河南省产业结构现状分析近年来,河南传统农区产业结构日趋合理,全省三产比例由2000年的23.0∶45.4∶31.6调整到2017年的9.3∶47.4∶43.3,但和全国平均水平7.9∶40.5∶51.6相比,河南的产业结构仍有调整空间。

1.1产业发展阶段判定要研究河南省的产业结构发展,就需要明确河南省目前产业发展的起点。

由图1可知,自2000年以来,河南省的产业结构类型均为二、三、一。

第一产业比重明显下降,第二产业比重在2011年之前显著上升,2011年达到峰值57.3%之后开始下降。

这说明河南省已经从一个传统的农业大省开始向一个新兴的工业强省跨越,但是河南第一产业的比重仍旧较高,2014年占比11.9%,还有进一步下降的空间。

第三产业发展较为平稳,呈现一个轻微的“U”型图形,2011年之后,河南第三产业的比重上升趋势和以往相比较为明显,比较第二产业比重和第三产业比重发现,第三产业和第二产业的差距先逐步拉大,2010年之后开始逐步缩小。

青岛文化旅游发展优势研究作为一个沿海的现代化年轻城市,青岛在工业产值在山东一直占据着举足轻重的地位,然而,随着世界经济发展的转型,第二产业的地位不断下降,第三产业的地位不断上升,未来的发展是科技的竞赛、文化的竞争,处于发展期的青岛的优势却在不断减弱,因此,要跟得上时代的发展并不断提升自我,就是要在文化竞争中寻找并发扬自身的优势,大力扶持文化产业的发展,本文就青岛文化发展现状说起,通过分析青岛地区自身独特优势提出相应的建议。

一、青岛文化发展现状:提起青岛,很多人外地人的评价就是“青岛是个好地方。

”这里,他们主要是根据它的靠海地理位置想到的它的气候比较温和,适合人类居住;会想到青岛的制造业发达,城市比较繁荣;会想到青岛作为一个港口城市,其开放程度比较高,因此发展机会多。

然而提到城市文化,除了大家所熟知的“国际啤酒节”、“08年奥运帆船比赛”外很难想到其它的,甚至连奥帆中心之后围绕帆船发展的一系列文化环节也知之甚少,因而对于络绎不绝的旅行者来说,他们来过青岛后除了一些现代化的建筑外,其他的便很难再给他们留下深刻的印象。

然而,青岛市是国家历史文化名城、重点历史风貌保护城市、首批中国优秀旅游城市。

拥有国家重点文物保护单位34处。

国家级风景名胜区有崂山风景名胜区、青岛海滨风景区。

山东省近300处优秀历史建筑中,青岛占131处。

青岛历史风貌保护区内有重点名人故居85处,已列入保护目录26处。

国家级自然保护区1处:即墨马山石林。

日前,全国旅游景区质量等级评定委员会批准市北区葡萄酒博物馆和胶州少海风景区为国家4A级旅游景区。

另外,市南区骆驼祥子博物馆和劈柴院、四方区民俗馆为国家3A级旅游景区。

截至目前,青岛市共有A级旅游景区66家。

其中,5A级旅游景区1家,4A级旅游景区为18家,3A级旅游景区30家,2A级景区15家,1A级景区2家。

2011年青岛全年接待国内外游客首次突破5000万人次,达到历史性的5072万人次,其中接待海外游客115.6万人次,外汇收入6.9亿美元;国内游客4956万人次,国内收入637亿元,旅游总收入达到681亿元,对比山东其他沿海城市烟台和威海来说,2008年,烟台A级旅游景区47家,其中5A级景区3家,4A级景区12家,3A级旅游景区12家,2A级旅游景区21家;有三星级以上酒店89家,其中五星级12家,四星级23家,三星级54家,全年接待海内外游客2380.37万人次,旅游总收入223.93亿元,其中入境游客35.02万人次,创汇2.72亿美元;威海拥有国家AAAAA级景区1处,AAAA级旅游景区8处,AAA级旅游景区6处,AA级旅游景区1处,省级旅游度假区4处,游览景区(点)80多处。

第1篇一、前言家乡,是我们每个人的根,是我们成长的摇篮。

为了深入了解家乡的发展状况,增强对家乡的热爱和责任感,我们组织了一次家乡调查实践活动。

本次调查以实地考察、访谈、问卷调查等形式展开,旨在全面了解家乡的经济、文化、社会等方面的发展情况。

二、调查目的1. 了解家乡的历史文化底蕴,增强民族自豪感;2. 掌握家乡经济社会发展现状,为家乡发展建言献策;3. 提高同学们的社会实践能力和团队协作精神。

三、调查方法1. 实地考察:通过参观家乡的旅游景点、文化遗址、企业等,了解家乡的历史文化、经济社会发展状况;2. 访谈:与家乡的政府部门、企事业单位、社区居民等进行访谈,了解他们的意见和建议;3. 问卷调查:通过发放问卷,收集家乡居民对家乡发展的满意度、期望等方面的信息。

四、调查内容1. 家乡的历史文化(1)历史沿革:家乡历史悠久,早在新石器时代就有人类活动。

历经沧桑,形成了丰富的历史文化底蕴;(2)文化遗址:家乡拥有众多文化遗址,如古城墙、古墓群、古寺庙等,具有较高的历史、艺术和科学价值;(3)民俗风情:家乡的民俗风情独具特色,如民间艺术、传统节日、民间传说等,展现了家乡人民的智慧和创造力。

2. 家乡的经济社会发展(1)产业结构:家乡的产业结构不断优化,形成了以第一产业为基础,第二产业为主导,第三产业为支柱的格局;(2)基础设施建设:近年来,家乡加大了基础设施建设力度,交通、通信、能源等基础设施得到了显著改善;(3)居民生活水平:随着经济的快速发展,家乡居民的生活水平不断提高,收入水平、教育水平、医疗水平等方面都取得了显著成果。

3. 家乡的社会事业(1)教育事业:家乡的教育事业取得了长足进步,幼儿园、中小学、高等教育等各个层次的教育体系日趋完善;(2)医疗卫生:家乡的医疗卫生事业得到了加强,医疗服务水平不断提高,人民群众的健康得到了有效保障;(3)社会保障:家乡的社会保障体系不断完善,城乡居民基本养老保险、医疗保险、失业保险等制度逐步建立。

怒江州旅游业发展的现状及对策研究罗红梅怒江是“三江并流”世界自然遗产和“中国大香格里拉生态旅游区”的重要组成部分之一。

怒江的旅游资源丰富,要发展怒江旅游业就要做好以下工作:全力改善旅游基础设施建设;加强规划,有序开发,遵循可持续发展原则;夯实乡村旅游基础;以人为本,善待各方游客,引导当地居民,培育旅游人才;加大宣传力度。

一、怒江州发展旅游业的现状怒江州总人口56万人,居住着22个民族,少数民族占全州总人口的92.2%,其中,傈僳族占总人口的51.6%;另外,城镇人口占总人口的22.1%,农村人口占总人口的77.9%。

2017年全州GDP达100亿元。

怒江旅游的根本特征是其是人与自然和谐相处的生态旅游。

在14 703 km2的土地上,怒江、澜沧江、独龙江3个大峡谷并存于一州,幽、奇、险、峻、神的自然大景观萃聚一谷。

而且怒江大峡谷还是我国生物多样性、文化多元性最富集的一个地方,被称为“世界物种基因库”“天然地质博物馆”“一部活的社会发展史”和“民族歌舞的海洋”,犹如一幅人与自然和谐相处的美妙画卷,被《中国地理杂志》评选为“中国最美的十大峡谷”。

怒江州有林地面积64.9万公顷,森林覆盖率达到70%,囊括了我国从亚热带至高山苔原带多种气候的植被和动物,全州已知的高等植物有200多科600余属3 000多种,列入国家级保护植物42种。

已知脊椎动物有488种,是天然的物种基因库。

怒江大峡谷是一座天然的生态公园,是理想的探险、科考、观光旅游胜地。

怒江是“三江并流”世界自然遗产和“中国大香格里拉生态旅游区”的重要组成部分之一。

怒江的民族文化资源丰富,主要包括民间歌舞、音乐、服饰、工艺、竞技、饮食、仪式、节庆、民居建筑、口头文学、风俗习惯、绘画、雕刻、木器、编织、刺绣和金属制品工艺等,绚丽多彩的民族文化为怒江州发展旅游业提供了深厚的文化底蕴。

其中的“上刀山,下火海”“沙滩埋情人”“摆时”等文化品牌,深深吸引着海内外游客。

历史课题研究报告历史课题研究报告主题:怀化在抗日战争中的重要历史意义一、研究背景:利益是个永恒的话题,有利益就会有战争,战争带来的不仅是经济、军事上的影响,更重要的是对人们的思想,和社会历史文化带来怎样的冲击,甚至是灾难性的毁灭,对于生活在先辈们用血肉堆积出来的幸福年代下的我们,研究怀化这个标志我国抗日战争取得完全胜利地区的抗日战争史,让我们将对战争的认识从理论、肤浅提高到实践,深入的成面,让我们在幸福的年代里感受战争带来的噩梦,维护和平、爱好和平它不仅仅是一个时期或一个时代的话题,只有了解战争带来的灾难,人们才会携手维护和平,为了明天的和平,研究战争是本质,研究怀化地区的抗战史尤为重要!二、研究目的与意义:了解怀化抗日战争的情况及其历史意义②透过战争,分析战争对人们思想观念及对社会的影响③“前事不忘后事之师”,通过研究让我们大学生对战争有实质性的了解,同时提倡在国家主权安全的前提下坚决维护和平,同时让我们铭记历史,不忘血的教训三、研究方法:通过对比不同时期,怀化地区不同地点的历史事件或历史现象进行对比研究,分析其作用背景,探究其意义。

这是历史比较的研究方法。

四、研究重点及主要内容:①战争的原因及情况②战争带来的思想和社会影响五、研究步骤:①确立研究课题②根据确定的题目内容,调查对象制定具体的行动计划。

③搜集有关怀化战争的资料、图片、走访老人、革命先烈、社区以及相关专业人员,了解战争的基本情况。

④分类整理所获得的各种材料,探究怀化抗日战争的历史意义及影响。

⑤将成果整合或制成演示文稿进行展览。

六、资料收集手段:依据研究内容,通过图书馆,互联网,实地探访,走访革命先烈等搜集资料,在收集资料的过程中要注意资料的真实性,可靠性典型性。

调查问卷一、抗战前怀化的社会背景?就这个问题,我们首先应该从怀化的地理位置说起,怀化位于湖南西部武陵山脉与雪峰山脉的结合部,为云贵高原向湘桂丘陵过渡的中山区。

西靠贵州铜仁、黔东南,南连广西桂林,东部和西北部与省内的邵阳、娄底、益阳、常德、吉首等地区接壤。

吕梁市城镇化发展现状及对策研究王凯1王国梁山西师范大学城市与环境科学学院临汾 041000摘要:城镇化是人类社会发展到一定阶段的必然结果,是衡量区域经济发展水平的重要标志,也是一个地区摆脱不发达状态、实现现代化的必经阶段。

本文通过对吕梁市城镇化发展现状的分析,指出了吕梁城镇化过程中的现存问题,并在此基础上提出了相应的解决对策。

关键词:吕梁市;城镇化;对策1引言城镇化是人口持续向城镇集聚的过程,是人类进步必然要经历的过程,也是一个区域摆脱不发达状态,实现工业化和现代化的必然结果。

城镇化是衡量区域经济发展水平的重要标志,它通过生产力的发展,引起人类生产、生活方式的变革,带动工业化、现代化,促进区域经济发展。

近年来,吕梁市一直在大力推进城镇化进程,城镇化水平逐年提高,城市经济实力不断增强,城市功能日趋完善,城市空间布局也日益合理,但是还存在许多问题。

本文就吕梁市目前城镇化发展现状及问题进行了探讨研究。

2吕梁市城镇化发展概况吕梁市城镇化发展现状城镇化水平逐步提高吕梁市是全国较为贫困的地区之一,又是传统的农业大市,农业人口所占的比例很大,城乡人口分布很不合理,城镇化水平相对较低。

改革开放前30年,全市城镇化水平一直较低,徘徊于5%以下,发展缓慢。

改革开放以后,随着经济社会的快速发展,城镇化进程逐步加快,城乡二元结构明显优化。

尤其是2004年吕梁撤地区设市后,城镇化水平取得了较快的发展。

2006年以来,随着工业化的快速发展,城镇化又进入了发展的黄金期,2011年城镇化率达%。

城市功能不断完善,城市品位全面提升“十一五”以来,吕梁市立足当前,着眼长远,不断加大城市基础设施投资力度,城市基础设施建设取得了显著的成效,承载能力大大增强。

新建、改建、扩建老城区道路,完善供电、供水、燃气、热力及通信等公共基础设施,规划建设一批商业、学校和体育项目,进一步完善了城区设施服务功能,有力地保障了城市经济社会发展。

同时,吕梁市在推进城市建设中,充分挖掘历史和现实特色文化资源,将吕梁文化贯穿始终,不仅带动了相关产业发展,更丰富和发展了城市文化内涵,全面提升了城市品位。

GRACEFUL BEARING区域治理通道县红色旅游产业发展现状研究*中南林业科技大学 严素姿摘要:旅游业作为我国市场化程度最高的行业之一,已经逐渐成为国民经济的支柱性产业,红色旅游产业也随之快速发展。

本文主要以怀化市通道县的乡村旅游中红色旅产业发展为主要研究对象,聚焦于怀化市通道县贫困地区旅游业资源和其他产业的综合发展情况。

研究通道县已有旅游资源的开发和进程,尤其是以通道“转兵故事”为主的红色旅游产业发展现状和存在的问题,并提出建议对策。

关键词:红色旅游产业;乡村振兴;通道转兵中图分类号:U695.1+4 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)22-0294-0001近年来红色旅游和乡村旅游作为旅游业的分支,因我国许多红色旅游景点位于乡村,因此他们既融合三产,又紧密联结农业生产、农产品加工业、农村服务业,是一种新型的产业形态和消费业态。

在提高城乡居民生活质量、促进贫困地区乡村振兴等方面发挥了越来越重要的作用。

本文的数据基于实地调研和问卷调查。

一、怀化市通道县侗族自治县产业基本情况(一)产业现状通道县区域行政村支柱产业以农业为主,占95.04%。

以旅游为支柱产业的行政村有6个,占4.94%,没有以工业为支柱产业的行政村。

具有特色产品的行政村为30个,占比24.79%,主要特色产品为:钩藤、黑老虎、黄精、天麻等作物。

其他政村主要以水稻种植和外出务工为主要收入方式。

(二)旅游产业发展情况通过通道县2016—2019年的政府报告可以了解到通道县的经济发展中,第三产业占据主导位置,以文化旅游为主导的第三产业GDP贡献率达由56.4%增长至65%。

2016年接待游客347万人次,实现旅游总收入18.4亿元,分别是2012年的4.4倍、3.9倍。

2019年共接待游客470万人次,实现旅游收入28.2亿元。

目前,通道县的扶贫资金资助主要还是集中在“三农”的发展上,通道县通过旅游产业发展扶贫产业,2018年“旅游+”扶贫模式带动2万余人增收。

我国外贸依存度偏高的原因、影响及对策摘要自改革开放以来,我国外贸依存度节节攀高,2001年加入世界贸易组织以后,外贸环境得到了进一步改善,外贸依存度急剧攀升。

急剧攀升的外贸依存度引起了各方的关注,专家学者对我国外贸依存度的高低各有看法。

本文首先从客观数据入手,叙述了我国外贸依存度略超世界平均水平的现状;其次,论述了我国对外贸易结构中加工贸易所占比重过高和国内需求不足是引起外贸依存度偏高的主要原因;再从正反两方面一起入手,指出高贸易依存度虽然创造了大量的就业机会、促进有序竞争,但同时也加大了我国的市场波动性,威胁我国的经济安全。

最后得出结论,我国的高贸易依存度利弊共存,必须谨慎调控,并提出扩大内需、优化进出口商品结构等应对我国外贸依存度偏高所带来的负面影响的策略。

[关键词] 外贸依存度加工贸易国内需求外贸结构ABSTRACTSince China has implemented the reform and open policy, the degree of dependency on foreign trade has climbed up successively. After China entered into the World Trade Organization in 2001, the foreign trade environment has improved further, and the degree of dependency on foreign trade climbs up rapidly. In the last few years, the fast increase of China’s degree of dependence on foreign trade has caused much concern.They have different views on this problem. First, this paper describs from the objective data that the dependence on foreign trade in China just over the status of the world average; Second, it discusses that the structure of China's foreign trade in high proportion of processing trade and domestic demand is the high dependence on foreign trade caused by the main reasons; Third, from both positive and negative factors to point out that the high degree of dependence on trade can create a large number of employment opportunities and facilitate the orderly competition, but it also increased the volatility of China's market so that threaten the economic security of our country. Finally come to the conclusion that China's high trade dependence on the pros and cons of co-existence, must be careful regulation, and point out to deal with the high degree of dependence on China's foreign trade brought about by the negative impact of the strategy.Such as, expanding domestic demand, optimize the structure of import and export of goods and so on.[Key words] degree of dependence upon foreign trade processing trade domestic demand the structure of foreign trade目录一、我国外贸依存度的现状 (1)(一)我国外贸依存度的变化发展阶段 (1)(二)外贸依存度的国际比较 (2)1、我国外贸依存度略超出世界平均水平 (2)2、与世界主要经济大国相比我国外贸依存度变动幅度较大 (2)二、我国外贸依存度偏高的原因 (3)(一)数据统计上存在误差 (3)(二)GDP中第三产业的比重过低 (4)(三)我国国内市场需求不足 (4)(四)对外贸易结构中加工贸易所占比重过高 (5)三、外贸依存度不断提高带来的影响 (6)(一)外贸依存度不断提高带来的积极影响 (6)1、促进了有序竞争 (6)2、中国在世界贸易中的分额上升 (7)3、通过加工贸易熟悉了国外的技术、管理、市场 (7)4、创造了大量的就业机会 (8)(二)外贸依存度的快速上升带来得消极影响 (8)1、外贸依存度的快速提高使中国的对外贸易摩擦趋于频繁化 (8)2、容易接受国际负传递,威胁我国的经济安全 (9)3、造成我国劳动力市场波动 (9)4、加大了我国出口产品市场的波动性 (10)四、应对我国外贸依存度偏高的策略 (10)(一)扩大内需 (10)(二)大力发展服务贸易 (11)(三)促进加工贸易的转型升级 (11)(四)优化进出口的商品结构 (12)参考文献 (14)我国外贸依存度偏高的原因、影响及对策一、我国外贸依存度的现状(一)我国外贸依存度的变化发展阶段1、20世纪80年代,这是我国对外贸易成长阶段。

广西第三产业发展的现状分析及对策研究 昌盛 [摘 要]详细分析了广西第三产业发展的现状,深入探讨了影响广西第三产业发展的一些深层次原因,并结合当前广西经济发展面临的机遇提出了加快广西第三产业发展的措施建议。 [关键词]广西 第三产业 现状 对策

第三产业的发展水平是衡量一个地区市场经济发展水平的重要标志,而积极发展第三产业又是促进市场经济发育、优化社会资源配置、提高国民经济整体效益和效率的重要途径。许多发达国家和地区经济发展的经验证明,当经济发展到一定水平时,第三产业的发展速度普遍高于第一、第二产业,对整个地区的国民经济发展起到明显的促进作用。

一、广西第三产业发展现状分析 总体上看,“十五”期间广西的第三产业取得了较快发展,对经济增长和就业起到较好的促进作用,同时也存在着总量不足、现代服务业比重偏低、发展不平衡等一些问题。 (一)广西第三产业发展较快,但总量仍然偏低 “十五”期间,广西的第三产业增加值平均增长10.9%,高于全区生产总值平均10.6%的增长速度,对经济增长的带动作用明显。其中2005年广西的第三产业增加值占全区生产总值的比重为40.5%,略高于全国40.3%的水平。第三产业的较快发展也促进了整体经济结构的调整,广西第一、二、三产业的构成从2000年的26.8:35.2:38.0变化为2005年的22.4:37.1:40.5,经济结构明显优化。虽然广西第三产业取得了较快发展,但与先进省市或全国水平相比,仍处于较低的发展层次,不仅表现在比重仍然偏低,在绝对数量上的差距更为明显。衡量一个地区第三产业的发展水平,不仅要看三次产业的比重指标,更科学的方法是要看人均服务产品占有量。“十五”期间,全国人均第三产业增加值从2001年的3051.2元增至2005年的5580.4元,而广西人均第三产业增加值仅从2001年的1946.2元增加到2005年的3355.5元,差距仍然很大,广西第三产业发展水平明显滞后,因此广西未来的经济发展客观上要求第三产业加快发展。 (二)第三产业内部结构呈现多元化特点 首先,传统第三产业仍占较大比重。由于以劳动密集型为主的“交通、仓储和邮电通讯业”和“批发和零售业、餐饮业”等一些传统第三产业发展时间比较长,所以仍是我区第三产业的主体,并基本上已经形成了多种经济成分、多渠道、多方式经营的格局。截至2005年,上述传统三产占整个第三产业产值的44%左右,仍占有较大比重。但“十五”期间传统三产的比重总体上已呈现逐步下降的趋势,说明这些行业对第三产业增长的推动力在下降。其次,新兴服务行业迅速发展。以资本密集型、技术密集型和知识密集型为主要特征的金融保险、房地产、信息咨询业和文化娱乐服务业等行业的发展速度不断攀升。“十五”期间,金融保险业在第三产业中所占的份额由2001年的2.9%增长到2005年的5.5%,房地产业在第三产业中所占的份额由2001年的6.9%增长到2005年的9.9%。由于新兴服务业的产出率比较高,效益相对显著的特点,我区第三产业的内部结构得到了一定的优化。 (三)第三产业对劳动力的吸纳能力逐年增强 从行业从业人员人数来看,第三产业对劳动力的吸纳能力表现出不断增强的趋势。到2005年底,我区的第三产业已经吸收862.36万人,占到整个从业人员的31.89%,比2001年底的28.4%提高3.49个百分点,成为吸收新增劳动力的主要渠道。就具体行业来看,传统三产对劳动力的吸纳能力相对较强,如2005年批发零售业产值在三产中的比重占23.6%,该类行业的从业人员占到三产从业人员总数的30.6%;住宿餐饮业产值在三产中的比重占6.8%,该类行业的从业人员却占到三产从业人员总数的15.2%;相对而言,金融业和房地产业的产值比例高于相应的就业人员比重,就业人数也少,说明这些行业的吸纳劳动力能力还比较低。 (四)地区间发展不平衡 全区五大经济区域的第三产业发展水平差异较大。其中桂南沿海经济区的三产比重最高,达到44.6%,桂西经济区三产比重最低,为32.5%,其他三个经济区的三产比重介于33%到36%之间,尚不及全区平均水平。也就是说,广西第三产业发展的水平和规模在区域分布上存在不平衡,各个区域服务业发展之间协调性较低。

二、影响广西第三产业格局形成的原因分析 (一)城镇化水平较低导致了第三产业的发展相对滞后 截至2005年,我国的城市化水平为43%,而广西的城镇化水平只有33.6%,低于全国平均水平9.4个百分点。这种比较低的城镇化水平,很清晰地表明我区农业人口比重相对过大,城市人口的比重偏低。一般而言,第三产业的发展速度与城镇化发展速度呈正相关关系,城市第三产业的发展是需要一定人口规模支撑的,即要求满足所谓的“门槛”人口,没有一定数量的服务对象,城市第三产业要向纵深发展则无从谈起。同时,由于我区农村地区基础设施则较为薄弱,城乡结构不合理,地域分布不均衡等因素,城镇第三产业对农村地区的带动辐射作用和服务功能未能得到充分发挥,这些也都限制了第三产业发展的潜力,无法得到充分发展,也影响了全区第三产业的总量扩张。各地区间城镇化水平发展的不平衡也是导致第三产业发展不平衡的重要原因之一。 (二)经济发展滞后、居民收入水平偏低限制了第三产业发展 由于多种原因,广西的经济发展一直落后于全国水平。2005年,全国人均国内生产总值为14040元,广西同期的人均地区生产总值8788元,仅相当于全国平均的63%。受经济发展因素的影响,广西居民收入一直在全国处于落后地位,2005年全国城镇居民人均可支配收入为10493元,同期广西城镇居民人均可支配收入仅达到9286元,比全国平均水平低1207元;全国农村居民人均纯收入达到3255元,同期广西农村居民人均纯收入达到2495元,低于全国水平760元。收入是消费的基础,服务需求的增长与居民收入水平的增长密切相关。从整体上来看,广西经济发展较慢、居民收入水平偏低,难以支持第三产业的持续较快发展。 (三)第三产业劳动生产率较低影响了第三产业的增长质量 劳动生产率较低也是影响广西第三产业发展的一个原因。通过对比广西与全国一、二、三产业的劳动生产率,可以看出第三产业存在着较大的差距(见表1)。2005年,广西第一产业的劳动生产率为全国水平的90.1%,第二产业为94.3%,而第三产业仅达到全国水平的61.5%,差距非常明显。 (四)第三产业的发展环境有待改善 在我区的第三产业发展中还存在着行业准入限制多,行政管理色彩较重等现象,发展环境有待改善。特别是一些发展潜力较大的新型产业,限制其他经营者进入的现象比较普遍,人为地抑制了第三产业的发展,使一部分潜在的第三产业需求不能得到实现。比如,金融、电力、电讯、公用事业、教育、卫生、文化、信息媒体等行业,还基本处于垄断经营、管制经营或限制经营的状态,由此形成的服务供给不能满足日益丰富的社会需求,从而影响这些行业的发展,使服务供给不能适应居民的需求。

三、加快发展广西第三产业的对策建议 (一)加速推进广西城镇化进程,夯实第三产业发展基础 第三产业的发展与城镇化进程是相辅相成、相伴而生的。国内外经济发展的经验表明,现代服务业的发展,必须建立在社会生产分工和协作的基础上,人口必须相对集中,以形成规模化的市场。发达国家在工业化的过程中,都同步实现了城市化,而城市化又带动了服务业发展,实现了服务业水平的跃升。这一经验值得借鉴。城镇化战略的推进实施,将为第三产业提供更大的发展空间。“十一五”期间,广西的城镇化进程将加快推进,第三产业也面临着良好的机遇。 (二)承接东部产业转移,大力引进发展生产性服务业 “十一五”期间,加强与发达地区的合作,承接东部产业转移已成为广西加快工业发展的一条重要措施。由于广西的工业基础较为薄弱,生产性服务业的发展也处于比较落后的阶段,应抓住这一机遇,加快发展生产性服务业。生产性服务业提供的主要是面向生产者的服务,即可用于商品和服务的进一步生产的中间性投入服务,主要包括交通运输、现代物流、金融服务、技术研究与开发、信息服务和商务服务等行业。发达国家的实践经验表明,发展生产性服务业能够细化和深化专业化分工,降低社会交易成本,提高资源配置效率,在经济发展中具有不可替代的作用。大力发展生产性服务业,不仅能改变我区服务业发展相对滞后的局面,提升服务业的整体素质,促进三次产业协调发展,而且生产性服务业中研发、设计等部门的发展,能够加快传统工业的技术进步步伐,从而提升我区工业的整体素质。生产性服务业的发展和工业发展可以形成相互促进的良性循环。 (三)服务中国-东盟博览会,扶持发展相关行业 中国-东盟博览会是推进中国东盟自由贸易区建设的重要载体和最直接的合作平台,也是促进广西对外开放,推动广西经济快速发展的重要机遇。要抓住这一机遇,提升广西服务业的层次,重点扶持发展一些相关行业,如会展业、旅游业、商贸物流业等,为博览会的成功举办和不断发展打下良好基础。会展业作为现代服务业的一个新兴领域,在我区得到了迅速发展,已逐步发展成为一个自成体系、充满活力的新兴产业。博览会的举办已吸引了大量中国和东盟各国的商品物资、技术设备参展,吸引了大批高层次的中国和政府官员、商界代表、企业家来进行经贸洽谈,形成较大规模,带动了人流、物流、信息流。“十一五”期间,要进一步树立“大会展”的观念,充分利用会展业带动作用较强的特点,实施会展、旅游、贸易、物流互动战略,采取措施促进相关行业的协调发展,推动会展配套活动的社会化、市场化、产业化,不断壮大会展经济,形成会展业带动,相关行业迅速发展的局面。 (四)建立起有利于第三产业发展的环境 采取必要措施,进一步优化第三产业发展环境:1.打破垄断,放宽准入领域,建立公开、平等、规范的行业准入制度,鼓励社会资金进入服务业,提高民营经济比重。2.深化行政审批制度改革,清理行政许可项目,把应由行业协会履行的职能移交给行业协会,促使服务中介组织与政府部门彻底脱钩。3.健全服务业标准体系,推进服务业标准化。建立和完善必要的执业资格和市场准入制度,提高优秀从业人员的数量和比例,加强监督、整顿和规范服务市场,建立中介机构的日常监督机制。4.采取积极的财税、土地、价格政策,支持服务业关键领域、薄弱环节和新兴产业的发展。

参考文献 [1]《2006中国统计年鉴》,中国统计出版社。 [2]《2006广西统计年鉴》,中国统计出版社。 [3]《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划规划纲要》学习读本,广西人民出版社,2006。 [4]李朝鲜,《理论与量化:现代服务产业发展研究》,中国经济出版社,2006。 [5]吴信菊,《会展概论》,上海交通大学出版社,2003。 [6]李江帆,《中国第三产业发展研究》,人民出版社,2005。