孔子与席勒的美育思想比较

- 格式:pdf

- 大小:118.90 KB

- 文档页数:3

第七章审美教育论1、中西美誉观的源流:1)中国美育思想:○1中国古代以乐感化的传统,最早可以追溯到舜的时代。

○2西周时期礼乐纳入学校教育;○3《乐记》中认为乐和其他艺术具有潜移默化作用;○4建安时期徐幹首次提出“美育”一词;○5朱熹提出的类似亚里士多德“净化”思想的观点是消融查滓;○6明清时期金圣叹提出“见文当观心”;○7近代蔡元培率先将“美育”引人中国;蔡元培受西方传统观念的影响,把美育看成审美理论在教育中的运用,并倡导“以美育代宗教”。

梁启超提倡趣味教育;王国维认为美育即情育。

2)西方美育思想简述:○1西方美育思想最早开端于古希腊罗马。

柏拉图最早谈到审美教育,提出“音乐应该归宿到对于美的爱”。

○2亚里士多德提出净化论,提出“具有净化作用的歌曲可以产生一种无害的快感”。

○3贺拉斯提出“寓教于乐”;○4席勒《美育书简》首次提出“审美教育”;○5马克思将培养全面发展的人作为美育的基本任务。

2、美育:有广义和狭义之分。

广义的美育,泛指自觉和非自觉的一切审美活动本身所具有的感染人、影响人、陶冶人的教育功能,以及社会、学校或家庭有意识地利用审美的特点对人进行塑造的种种教育活动;狭义的美育,专指与智育、德育、体育并列的一种独特的教育方式。

3、消融查滓:是朱熹提出的,他认为人因为私意人欲、违背自然规律的念头等渣滓而使生存状态欠佳,于是可以通过美育泄导人情,消融查滓,以实现天人和人际间的和谐,以此提升人格,完善人生。

4、简述贺拉斯的美育观:1)“寓教于乐”实际上是美育与德育统一的结果;2)既符合文艺的规律,要有魅力,直接给人以感动。

5、席勒《美育书简》的历史贡献:《美育书简》:是1795年席勒发表的著作,在书中第一次提出“审美教育”的概念,并对美育的性质、特征和社会作用作了系统阐述,这是第一部系统的美育著作,是美育作为独立学科在人类文化史上正式出现的标志。

席勒的美育理论在西方美育思想史上占据十分重要的地位,主要体现在以下几个方面:1)从哲学的高度解释审美教育不同于其他教育形式的独特目的,并把审美教育的目的和审美活动的性质内在地统一起来;2)明确揭示审美教育的价值是完满人性;3)回答完满人性的方式—人性统一的根据就在于自身。

1.我国古代综合性的教育活动是(六艺)。

《以美育代宗教说》的作者是(蔡元培)。

2.“夫声乐之入人也深,其化人也速”出自(《荀子》)。

3.人的基本特质在于(自由自觉的活动)。

4.贺加斯最著名的美育命题是(寓教于乐)。

5.令孔子“三月不知肉味”的音乐名称是《韶》6.美育中最基本、最有效、最具可操作性的方面是(艺术教育)。

7.间接、含蓄的喜剧审美类型是(幽默)。

美育的本来含义是(感性、情感教育)。

8.人类审美经验的对象化活动叫(审美创造)。

9.蒙太奇是电影艺术的主要表现手法。

10.人类可以自由把握、创造新形式的能力叫(审美想象力)。

11.审美意识具有(个性)。

自然学科的主要追求是(真)。

12.美育实践中美育的主要对象是(学生)。

20世纪以来的我国著名美学家是:蔡元培、朱光潜、王国维。

审美意识的构成部分包括:审美趣味、审美价值理想。

自然学科的美主要体现在:科学美、技术学健康人格的基本特征包括:整体性、协调性、创造性、情感性。

文化所包含的两大层次是:物质、精神。

美育过程应当遵循的原则是:体验原则、交流原则、个性化原则、阶段性原则,多样化原则。

1.孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。

2.审美是人的基本生存方式,也是人格的内在要素之一,其最终价值就是它的(人生价值)。

3.(感性)即人生之所以然者,包括人的本能、欲望、感觉和情感。

4.作为感性教育的美育具有(感性泄导)和(感性升华)两种特性。

5.精神分析学家(弗洛伊德)认为人格由伊特、自我、超我组成。

6.审美个性发展最重要的两方面是(审美创造能力)和(审美趣味)。

7.艺术教育的主要功能包括(自我塑造)和(自我教育)两部分。

8.青少年的审美发展取决于(内部原因)和(外部条件)两个方面。

美育:即审美教育,是对人感情、趣味、人格的教育,促进人的审美发展。

自然景观:指的是自然界中具有审美价值的景色和某些人工建造的景物。

人文景观:指的是那些具有人文学科知识内涵和审美价值的景观。

美育教案第一章绪论学习目标:1、掌握美的产生、真善美的关系、美育的作用、美感、审美标准。

2、熟悉美育特征、美的特征、审美条件3、了解美学概况、美育由来美育是以美学理论为指导,进行各种审美实践活动的教育科学。

它以提高人的感受美、鉴赏美、创造美的能力为直接目的,以提高人的审美情操为最终目的。

它的实施以美学理论为指导、美的对象为工具,特别是以艺术美欣赏为主要手段。

第一节美一部人类发展史就是美的追求史。

美引导着人们,从愚昧、落后一步步走向光明、美好。

一、美的由来美的产生大致经历了四个阶段:(一)“无所谓美丑”的阶段:这阶段在人类出现以前。

美是对人而言的,美,只对人有意义,正如鲁迅先生所说:“美为人而存在”。

(二)“有丑无美”的阶段:这阶段在人类产生之初,那时人类还没掌握自然规律,不能驾驭自然界,因此整个自然界对人类来说也是无美可言的。

(三)“功利美”的阶段:随着社会实践的发展,人类逐渐认识掌握了一些自然规律,也逐渐地征服自然,利用自然为人类服务,成为人类活动的一部分,这时就产生了美。

这时的美带有很大的功利性,即从实用性来评价一个自然事物的美与不美。

自然物在原始人眼里先具有功利价值然后才能成为美的。

(四)“超功利美”的阶段:随着生产力逐渐发达,物质财富也日益丰富,这时人类才有心思去欣赏超功利的美。

超功利:就是指导人们不再从物质实用性上来评价事物的美与不美,而是从精神愉悦的高度来判断美丑。

从以上美的产生过程可以看出:第一、美产生于劳动。

离开劳动,人类不会去探求、认识自然规律,更不能去把握、利用自然规律来为人服务,因此就不可能有美的产生。

第二、在美的产生过程中,使用价值先于审美价值。

正如恩格斯所说:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等。

”这就从历史唯物主义的高度阐明了物质生活需要与精神生活需要的关系。

中国古代哲学家墨子也说过:“食必常饱然后求美,衣必常暖然后求丽,居必常安然后求乐。

第一章绪论一、学习目的与要求通过本章的学习,明确美育学的性质和研究对象,了解美育发展的历史,认识美育对培养全面发展的人才以及社会主义建设事业和我们的现实生活的重要意义,以便从宏观上对美育这门学科有个概括的了解,为学习美育的具体内容打下基础。

二、课程内容与考核要求(一)识记美育学研究的对象、范围和基本内容,贺拉斯的“寓教于乐”,梁启超的“趣味教育”、蔡元培的“以美育代宗教”说。

(二)领会席勒的美育思想,孔子的美育思想,蔡元培的美育思想,美育与美学、教育学的关系,美育的现实意义。

(三)简单应用联系实际分析加强美育和深化教育改革的意义。

(四)综合应用联系识记论述美育的现实意义三、考核知识点1.美育是审美教育的简称。

本质上是一种情感教育。

※2.美育学的研究对象:是人类社会的审美教育现象及其普遍的规律。

3.审美教育现象:是指人类各种审美教育活动的外在表现形式,这种外在表现形式是可以被人感知和认识的客观存在,其中包括各种形式、各种类型的审美教育活动、审美教育问题、审美教育理论研究等等。

4.美育学:是研究人类社会美育现象及其普遍规律的科学。

※5.美育学研究的范围和基本内容:研究的范围:包括美育的基本理论和美育的实践与实施两个方面美育的基本理论包括:美育的性质、美育的特点、美育的任务、美育的功能、美育在整个教育体系中的地位以及他与德育、智育、体育之间的关系等。

美育的实践和实施:美育的媒介、美育的途径、美育的实施原则和方法以及施教者的审美素养等。

※6,美育学与美学的关系:①美育学是在美学理论中发育、形成并逐步分化出来的,他既是美学的一个分支,又是美学的一个组成部分,因此美育学与美学有着内在的亲缘关系。

②美育是实现美学的任务和目的的途径和手段,也是美学最终的落脚点。

③美育正是按照美的规律美化人类自身的一种教育,它是实现人的自我塑造的途径和手段,因此,美育是美学的重要内容,是美学研究的主题之一。

④美学理论的价值只有通过人及其审美实践才能得以实现。

1【单选题】(2分)下面哪一项关于人生境界的说法不正确?A。

一个人的审美趣味、审美追求,从他的艺术爱好,一直到他的穿着打扮,都体现一个人的审美观、价值观和人生追求;B。

一个人的工作和事业,当然最能反映他的人生境界,最能反映他的胸襟和气象;C。

一个人的人生境界,只会反映在超功利的人生层面上。

D。

一个人的日常生活,衣、食、住、行,包括一些生活细节,都能反映他的精神境界,反映他的生存心态、生活风格和文化品位;2【单选题】(2分)美育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的审美直觉和想象力,下面哪一种说法不妥当?A。

不仅智育是在理智的、逻辑的框架内进行的,美育亦是;B。

“想象力比知识更重要”,想象力的培养,不能靠智育,而要靠美育。

C。

美感的一个重要特点是创造性;D。

审美活动的核心就是创造一个意象世界,这是不可重复的“这一个”,具有唯一性和一次性,而这正是“创造"的本质;3【单选题】(2分)以下哪一项不是中国古人所讲的人的精神境界的内在心理状态表现?A.胸襟B.怀抱C。

胸次D。

格局4【单选题】(2分)“苹果"的创始人乔布斯带给我们众多启示,其中最核心的启示是?A.商品必须有醒目的设计风格,否则难以在市场上获得成功;B.最简洁的产品设计才是最好的产品设计.C.只有多学科教育背景的研究团队才能研发出畅销的产品;D。

最永久的发明创造都是艺术与科学的嫁接;5【单选题】(2分)《艺术与错觉》一书的作者是( )。

A。

阿瑟·丹托B。

恩斯特·贡布里希C.汉斯—格奥尔格·伽德默尔D.克莱夫·贝尔6【单选题】(2分)以下符合黄休复《益州名画记》原意的表述顺序是().A.妙格、逸格、能格、神格B。

逸格、神格、妙格、能格C。

神格、能格、逸格、妙格D。

能格、妙格、神格、逸格7【单选题】(2分)西方历史上的艺术形式论所主张的艺术观念是()。

A。

形式从属于内容B。

形式为艺术的根本C.形式表达思想D.形式是思想的结果8【单选题】(2分)中国历史上的艺术感兴论是在下列时期成为普遍性的艺术观念的:()。

第六章审美教育论一、单项选择题1.中国上古的美育意识最主要休现在()A.诗B.歌C.舞D.乐答案:D解析:中国上古的美育意识从自发到自觉,在诗、歌、舞一体的”乐“中表现得尤为明显。

《乐记》中就已经开始强调美育潜移默化的感染功能。

”乐“是诗、歌、舞的统称,开始成为自觉的美育的主要形式。

分值:1.02.《毛诗序》强调“风以动之”,说明()A.艺术感动是潜移默化的B.美育需要动力C.美育以风为动力D.美育雷厉风行答案:A解析:本题考查中国古代美育思想。

《毛诗序》强调“风以动之”,认为作品对人的感化像是风的吹动那样,触动人的心灵,强调了艺术感动的潜移默化特征。

分值:1.03.作为美育实现过程的“消融查(渣)滓”说的提出者是()A.董仲舒B.顾炎武C.朱熹D.韩愈答案:C解析:本题考查中国古代美育思想。

美育实现目标的过程,便是朱熹“消融查滓”的过程。

这种说法,类似于亚里士多德关于悲剧效果的“净化”思想。

分值:1.04.率先把“美育”一词引人中国的是()A.王国维B.蔡元培C.梁启超D.鲁迅答案:B解析:本题考查中国近代美育思想。

蔡元培率先把“美育”一词引入中国,1901年他在《哲学总论》一文中就用到了“美育”概念,是中国近代以倡导美育著称的学者。

他的美育思想在近代最具影响力。

分值:1.05.蔡元培对中国近代美学的贡献之一是提出了()A.“以美育代宗教”说B.小说具有“熏、浸、刺、提”四种力C.艺术可以“畅神”D“性欲升华”说答案:A解析:本题考查中国近代美育思想。

B项是梁启超的观点;C项是南朝宋画家宗炳的观点;D项是弗洛伊德的观点。

分值:1.06.最早把美育与德、智、体“三育”并称的是()A.王国维B.梁启超C.蔡元培D.鲁迅答案:A解析:本题考查中国近代美育思想。

1903年,王国维发表了《论教育之宗旨》一文,将美育与德、智、体“三育”并称“四育”。

分值:1.07.在中国美学史上,美育作为一门独立学科出现于()A.17世纪B.18世纪C.19世纪D.20世纪答案:D解析:本题考查中国近代美育思想。

“风乎舞雩”辨--孔子美育观念札记霍然【摘要】对于曾皙“风乎舞雩”的解说,历来众说纷纭。

本文从中国美育思想史的角度,分析这一观念从酝酿到提出的心路历程,揭示曾皙之言与孔子美育思想观念的内在联系。

子路等人的志向是曾皙之志的心理基础;曾皙之志的实质内容,即儒家弟子主导雩祭的三部曲;孔子的总结评点,是儒家美育思想观念的展示。

%Interpretations of Zengxi′s"to enjoy the breeze among the rain altars"vary.This article analyzes the essence of this phrase from the angle of the history of Chinese aesthetic education and and reveals its inner relations with Confucius′s thought on aesthetic education.The ideals of other students like Zilu are the psychological basis of Zengx i′s ideal, and the essence of Zengxi′s ideal is the three steps of"Yu Ji", a sacrificial ritual of praying for rain.Confucius′s comments on his students′ideals reveal his thought on aesthetic education.【期刊名称】《美育学刊》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】6页(P63-68)【关键词】孔子;美育;理想【作者】霍然【作者单位】杭州电子科技大学人文与法学院,浙江杭州310018【正文语种】中文【中图分类】G40-014在中国美育思想史上,关于孔子弟子曾皙所言“风乎舞雩”的讨论可谓多矣。

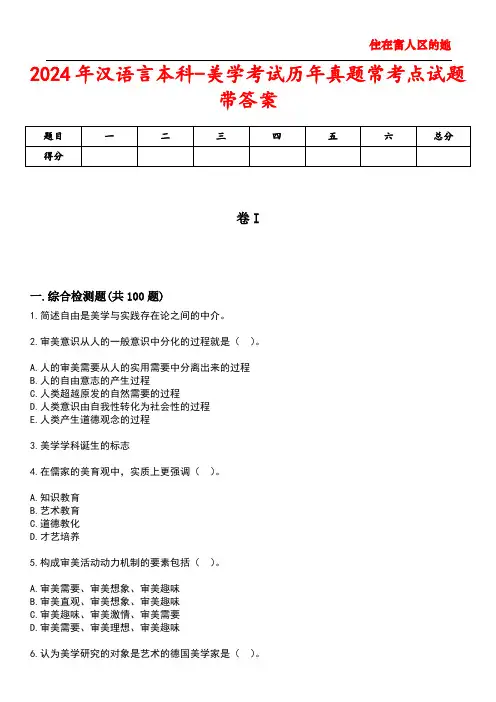

住在富人区的她2024年汉语言本科-美学考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.简述自由是美学与实践存在论之间的中介。

2.审美意识从人的一般意识中分化的过程就是()。

A.人的审美需要从人的实用需要中分离出来的过程B.人的自由意志的产生过程C.人类超越原发的自然需要的过程D.人类意识由自我性转化为社会性的过程E.人类产生道德观念的过程3.美学学科诞生的标志4.在儒家的美育观中,实质上更强调()。

A.知识教育B.艺术教育C.道德教化D.才艺培养5.构成审美活动动力机制的要素包括()。

A.审美需要、审美想象、审美趣味B.审美直观、审美想象、审美趣味C.审美趣味、审美激情、审美需要D.审美需要、审美理想、审美趣味A.鲍姆加登B.黑格尔C.费希纳D.康德7.审美理解8.简述梁启超的美育观。

9.认为游戏是审美活动的根本特征的美学家是()。

A.歌德B.席勒C.伏尔泰D.达尔文10.意象与人们内在情感形式相联系,便构成了审美心理的()。

A.理想状态B.基础动力C.超验意境D.形式符号11.古希腊语中的“艺术”一词指的是()。

A.模仿B.技艺C.创造D.审美12.交感巫术13.“将那人生无价值的撕破给人看”这句话所指的审美形态是()。

A.悲剧B.荒诞C.丑D.喜剧14.所谓自由人生境界,就是从人生境界中升华出来的()。

A.自然境界B.功利境界C.道德境界15.创作主体与接受主体之间的中介与桥梁是()。

A.艺术欣赏B.艺术品C.艺术家D.艺术技巧16.19世纪中叶以后,随着西方现代艺术的兴起而生成的审美形态是()。

A.丑B.荒诞C.优美D.崇高E.悲剧17.艺术最核心的功能是()。

A.宣传B.审美C.教育D.娱乐18.简述审美实践是一种人生实践。

19.简述崇高的审美特征。

20.审美趣味21.期待视界22.艺术品的开放性23.黑格尔认为美学研究的对象是()。

A.美感B.文化C.艺术D.自然24.交感思考25.审美经验中涉及到的想象活动的高级形式包括()。

中国美育观的形成与发展一、古代美育观形成的基础我国早期文化以礼乐为内核。

作为宗法社会的支柱而维系其统一的就是宗法礼教,而礼需要音乐配合,“如果没有相应的音乐配合,一方面礼会失去其庄严肃穆的气氛,另一方面则礼的节奏与秩序,无法掌握”《礼记》与《乐记》中国古代以乐感化的传统,最早可追溯到舜时代。

战国时中和思想,对我国美育有着重要的影响。

到先秦儒家,审美活动包括艺术活动的目的,则多指两种和谐:一是天人关系,二是人际关系。

《礼记》。

从《乐记》始,认为乐和其他艺术具有潜移默化的感化特征儒家——美育的目的,通过礼乐教化培养“文质彬彬”的君子。

“兴于诗,立于礼,成于乐”。

孔子认为,在智慧、节欲、勇敢、多才多艺的基础上,以礼乐塑造自身的文采,便可成就最高的人生境界,孔子:“知之者不如好之者,好之不如乐之者。

”知之→识识的范畴;好之→意志的范畴;乐之→审美范畴。

孔子的修身原则:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”(《论语-述而》)道家——理想境界是天人合一,要求人与自然的和谐。

老子:“圣人处无为之事,行不言之教”。

庄子,追求个体与宇宙大化的贯通合一,从而达到心灵的自由境界和对现实的人生的解放与超越。

其他:禅宗——对审美感化的看法,既有宗教的痕迹,又反映了世俗的心灵净化和超越的特征。

禅宗乃注重于自身的修养,注重个体的自我领悟。

从美育的角度讲,便是“自己感化自己”。

突破了时空的界限,扩张了自我,从有限中看到了无限,从片刻中看到永恒,进入“万古长空,一朝风月”(《五灯会元》)的最高境界。

王阳明——主张以儿童喜闻乐见的方式,使之耳濡目染,渐渐潜移默化,就像大自然培养花木一样,日积月累地成长。

王夫之——强调日常生活对人的感化和习惯对人的日积月累的作用。

美育的终极目的是要培养自由发展的人,具备敏锐的审美能力,良好的审美趣味、健康的人生态度、完善的生理结构、丰富的个性魅力,并具有自由的超越精神和炽热的理想追求的人。

明清时期的美育思想,主要体现在当时的小说、戏曲论著中。

绝密★启用前试卷类型:A2023年普通高等学校招生全国统一考试(第一次模拟考试)语文注意事项:1.考生答卷前,务必将自己的姓名、座位号写在答题卡上。

将条形码粘贴在规定区域。

本试卷满分150分,考试时间150分钟。

2.做选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答非选择题时,将答案写在答题卡的规定区域内,写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将答题卡交回。

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

自古以来,东西方都重视美育对立德树人的作用。

古希腊柏拉图曾在《理想国》中提出音乐教育对于培养城邦公民勇敢、节制、正义等美德的重要性。

而美育之于数千年中华民族社会发展与文化传承亦功不唐捐。

上古时期,中国便已出现诗、乐、舞三位一体的乐教;西周建立起来的礼乐文化制度,则对中国数千年文明产生了极为深远的影响。

春秋时期,孔子提出的“兴于诗,立于礼,成于乐”“志于道,据于德,依于仁,游于艺”等思想,更奠定了审美教育特别是艺术教育在中国文化中不可替代的地位。

孔子深知艺术审美的力量,虽然“礼”与“德”已由德育内化为一种心理要求,但只有“成于乐”“游于艺”的美育才是最高境界。

在此,道德目标通过审美转化,成为自由人性的有机组成而发端内心,让枯燥严肃的理性染上灵动的色彩。

孔子的美育思想是后世文以载道的理论基础,也是其精神价值核心所在,被此后的儒家所继承。

如战国孟子提出“充实之谓美”;西汉《乐记》提出“乐者,伦理者也”;宋明理学经广泛吸收佛道理论之后,将美育理论本体化、精致化、体系化,提倡洒落自得、浑然至乐的人生风范和人生境界,强调通过“乐”这一自由心境的体验,达到真、善、美及知、情、意的统一,等等。

不难看出,中国传统美育不仅传授艺术形式带来的审美情感,而且蕴含深厚浓郁的家国情怀、社会理性与道德精神。

高考语文“德智体美劳五育并举”之“美育”精品素材近年来,国家教育顶层设计部门印发的一系列教育纲领性文件,提出了坚持“五育”并举,全面发展素质教育的主张。

培养德智体美劳全面发展的时代新人,是新时代对教育工作的最新要求。

“五育”也成为近几年高考作文的重要考点,推出美育系列素材文章,以飨读者。

一美育是一种刚需当每一个公民都拥有发掘美好的眼睛与心灵,拥有完善的性格、更富情趣的人生和更高的精神境界,不仅是个人之福,也是国家之幸。

美好的事物人人向往,若是缺少发现的眼睛,它也容易被遮蔽。

上海市某儿童画展,一位小朋友的作品上有一个洞,评审们好奇地问,这是不是一幅破损的作品。

小朋友说,这是进入世外桃源的入口。

孩子的答案,耐人寻味。

如何擦亮发现美的眼睛,是一个需要全社会去回答的课题。

根据教育部日前与13个省(区、市)签署的学校美育改革发展备忘录,当地政府将会同教育部门支持学校美育发展,建立美育评价制度。

这是《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》印发之后,推进学校美育工作的又一重要举措。

众所周知,美是有力量的,没有美育的教育也是不完整的教育。

几千年前,孔子就提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调审美教育对于人格培养的作用。

蔡元培先生曾大声疾呼:“美育是最重要、最基础的人生观教育”。

乔布斯也曾直言,苹果与其他计算机公司最大的区别,在于追求科技的同时,始终保持对于艺术和美的追求。

然而,如何在国民教育体系中赋予美育应有的位置,以更有力的抓手、更具体的评价机制,去培养和提升每一个公民的审美能力,却长期缺少行之有效的方法。

这或许是因为,社会上并没有形成对审美能力的饥渴感。

在人生每一个有趣的方面,都有美感的存在。

美术馆内,许多人驻足于一幅名画前,凝神欣赏;音乐厅内,观众为一首乐曲微笑、颔首、动心;街头驻足,白发苍苍的老人,衣着得体、妆容精致地在你身边神采奕奕地走过,这些都是美的窗口。

可是,肯定也有不少人认为,美既不能充饥,也不能养家糊口,不懂审美也没什么大不了。

国家开放大学电大《美学原理》形考任务1-4试题和答案形考任务一一、名词解释(共4道试题, 共20分)1. 美学思想美学思想是人类审美实践和艺术实践发展到一定历史阶段的产物, 是对人类审美实践和艺术实践的哲学概括。

(或者: 美学思想是一种抽象的带有很强主观性的对美的思想认识, 是人对事物的美的认识能力和审美评价能力的凝聚, 融入了个人的思想感情和审美偏好。

)2. 美学美学是研究美、美感、审美活动和美的创造活动规律的一门科学。

研究的主要对象是艺术, 但不研究艺术中的具体表现问题, 而是研究艺术中的哲学问题, 因此被称为“美的艺术的哲学”。

美学的基本问题有美的本质、审美意识同审美对象的关系等。

3. 摹仿说摹仿说代表人物是两千多年前的古希腊思想家德谟克利特和亚里士多德。

摹仿说认为, 人类有一种摹仿的天性与本能, 所有的艺术都起源于对自然界和社会现象的“摹仿”。

摹仿说坚持了美与艺术来源于客观现实, 具有一定的合理之处, 但是, 这种说法只触及了事物的表面, 而没有揭示事物的本质。

4. 游戏说“游戏说”是由18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞提出的, 因此又称为“席勒-斯宾塞理论”。

游戏说认为审美活动起源于人类所具有的游戏本能, 一方面是由于人类有过剩的精力, 另一方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中, 体现为一种自由的“游戏”。

但是, 这种观点把游戏看作人和动物共有的本能, 是错误的, 它脱离人类的社会实践来解释审美发生的根源, 所以未能揭开审美发生的真正奥秘。

二、判断正误, 并说明理由(共3道试题, 共15分)1. 人类史前艺术与原始审美活动主要包括原始歌舞和原始神话两种类型。

错误。

人类史前艺术与原始审美活动主要包括原始器物与装饰品、原始造型艺术、原始歌舞、原始神话几种类型。

2. 鲍姆嘉通被称为“美学之父”。

正确。

鲍姆嘉通于1735年发表的《关于诗的哲学默想录》中, 首次提出了“美学”这一概念。

《美学与美育》课程辅导课程介绍1.课程的性质和任务《美学与美育》课程是培养学员具备基本的美学与美育理论素养、较高的审美鉴赏能力和审美塑造能力、较高的实施美育能力的课程。

本课程重视美学、美育理论向审美实践与美育实践能力的转化,注意理论与实践的结合。

2.课程主要内容及特点本课程体现了小学教育专业培养新型综合型人才的专业目标要求,在性质和内容构架上具有鲜明的特点。

本课程的主要内容是:什么是美学;美及其形态;美感;什么是美育;形式美与美育;艺术美与美育;审美文化形态与美育;青少年发展与美育;教师角色与美育。

本课程的特点是综合性、人文性、渗透性、实践性和辅成性,在知识内容上涉及了哲学、文学、艺术、教育学、心理学等多种学科内容,在人才素质培养目标上着力于促进其综合素质和审美修养的提高,在能力表现上体现于学员自身的审美能力和教育教学活动中,它不是直接获得某学科单一的、独立的教育效应,而是作为人才综合素质的重要部分对教师的教育教学活动起到全面渗透和辅助作用,提高其实施素质教育的意识、能力和水平。

3.与其他课程的关系本课程的内容任务与一些必修课程有一定程度的交叉,但各自具有不同的作用。

在主要任务上,《美学与美育》是立足于美学理论对美育这一现代专门教育方式的具体研究。

在内容上,《美学与美育》中关于儿童审美心理的部分内容与《小学儿童教育心理学》的有关内容有细部关联;与《阅读与写作》在关于文学体裁这一局部上有交叉,其区别是,《阅读与写作》只从文体特征及相关阅读方法角度进行介绍,《美学与美育》则重在研究文学作为主要艺术门类的审美特征及美育功能。

4.课程的教学基本要求课程的教学基本要求是:理解和掌握美学与美育的基本理论知识。

能运用美学与美育理论分析和鉴赏生活、自然以及艺术领域的审美现象。

能运用美学与美育理论指导教学实践,提高审美塑造的自觉性和在教学中贯彻美育的能力。

《美学与美育》第一章辅导第一章什么是美学◆教学重点:1、了解美学的历史;2、理解和掌握美学的含义;3、理解和掌握美学的性质和对象◆内容:第一节美学的历史一、美学在西方“美学”来源于西方,英文为Aesthetics,直译“埃斯特惕卡”。

论音乐教学与美育的关系作者:徐彪来源:《教书育人·高教论坛》2009年第11期一、音乐教学在美育中的意义音乐教学在美育中具有十分重要的意义。

美育在整个教育体系中与德育、智育、体育共同构成四大要素,是培养全面发展人才的重要教育内容。

早在先秦时期,孔子就提出了“兴于诗、立于礼、成于乐”的教育思想,把音乐教育提高到“礼乐相济”的理论高度。

18世纪,德国美学家席勒在其所著的《美育书简》中正式提出“美育”(即“审美教育”)的概念,他阐释说:“有促进健康的教育,有促进认识的教育,有促进道德的教育,还有促进鉴赏力和美的教育。

这最后一种教育的目的在于培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。

”[1]艺术教育是美育的核心,音乐教学作为音乐教育的具体实施过程,在艺术教育与美育中的重要意义是万万不可低估的。

音乐是人类创造的一种声音艺术,它既是人类社会最早出现的一种艺术形式,也是人们日常生活中最喜爱的艺术门类之一。

它可以带给人审美的愉悦,成为人类文化生活的重要组成部分,是每个人不可缺少的精神食粮。

仅以一个人的一生为例,从在母体内的“音乐胎教”,到出生后的摇篮曲,少年时的儿歌、学生时期的校园歌曲、谈恋爱时的情歌、结婚时的喜歌、每年生日时的《祝你生日快乐》歌,直到辞世时的哀乐和挽歌,无时无刻不与音乐相伴。

正是从这个意义上,革命导师恩格斯才说:“在一切艺术中,只有音乐才能产生与广大群众的合作,同时在表达力量上,音乐也是优胜者。

”[2]美国著名人本主义心理学家马斯洛认为,人生的最高境界是一种“高峰体验”,在这种时刻里,人会感受到强烈的幸福、狂喜、顿悟、完美。

这种“高峰体验”存在于人的高级神经活动之中。

不但诗人和艺术家在创作狂热时处于“高峰体验”之中,聆听一首感人至深的乐曲也可以产生这种“高峰体验”,这是一种审美的最高境界。

音乐教学的主要目的并不是培养专门的音乐家,而是通过音乐对学生进行审美教育。

二、音乐教学在美育中的作用音乐教学在美育中的重要意义,是通过它在美育中的重要作用体现出来的。