1970-2012年华北平原大气可降水量时空变化及其影响因素

- 格式:pdf

- 大小:7.23 MB

- 文档页数:8

黄土高原近50年降水量时空变化特征分析王利娜;朱清科;仝小林;王瑜;陈文思;卢纪元【摘要】为了揭示黄土高原近年来降水量的时间变化和空间分布特征,以黄土高原区域及周边72个气象基准站1961-2012年52 a逐日降水资料为基础,通过泰森多边形法将各雨量站的降水量展布到整个区域,采用M-K趋势检验法分析年降水的年际、年内时空变化特征.结果显示:(1)黄土高原年降水量时间变化呈缓慢下降趋势,UFK曲线小于0且没有超出置信线.空间上整体呈下降趋势,出现阳泉、榆社站两个显著减少中心,β值分别为-3.3 mm·10a-1和-2.1 mm·10a-1.(2)黄土高原春季多年平均降水量整体呈不明显下降趋势,1961-1963年与1966-1987年降水量呈减少趋势,1963-1966年与1987-2012年呈增加趋势.空间上西部、北部地区大部分呈增加趋势,五台山增加幅度最大,β值为2mm·10a-1.(3)夏季多年平均降水量呈明显下降趋势,2008年左右为突变点,2008年以后降水量下降显著.空间上整体呈下降趋势,较明显的减少中心有环县、延安、西峰镇、平凉和临汾,β值分别为-0.9、-0.9、-0.8、-0.8 mm· 10a-1和-0.8 mm· 10a-1.(4)秋季多年平均降水下降趋势显著,空间变化与夏季类似,减少中心依然是环县、延安、西峰镇、平凉和临汾,β值均为-0.8 mm· 10a-1.(5)冬季多年平均降水量整体呈明显上升趋势,空间上降水变化呈缓慢上升趋势,最大上升中心华山,β值仅为0.95 mm· 10a-1.【期刊名称】《干旱地区农业研究》【年(卷),期】2016(034)003【总页数】7页(P206-212)【关键词】降水量;时空变化;M-K检验法;黄土高原【作者】王利娜;朱清科;仝小林;王瑜;陈文思;卢纪元【作者单位】北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室,北京 100083;北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室,北京 100083;延安市退耕还林工程管理办公室,延安 716000;北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室,北京 100083;北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室,北京 100083;北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室,北京 100083【正文语种】中文【中图分类】S161.6黄土高原是中国乃至世界水土流失最为严重的地区之一[1],大气降水既是黄土高原地区水分的主要补给来源,又是产生土壤侵蚀的重要因素,降水量与降水强度的变化决定水土流失发生的强度和影响范围。

第34卷第2期2023年3月㊀㊀水科学进展ADVANCES IN WATER SCIENCE Vol.34,No.2Mar.2023DOI:10.14042/ki.32.1309.2023.02.0031956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征杜军凯1,仇亚琴1,李云玲2,卢㊀琼1,郝春沣1,刘海滢1(1.中国水利水电科学研究院,北京㊀100038;2.水利部水利水电规划设计总院,北京㊀100120)摘要:为分析中国降水时空演变格局,本文在月尺度上对水利部门与国家基本气象站的降水量监测数据进行融合,针对融合后的4177个站点,使用趋势分析㊁突变检验和年内分配向量法等方法分析了集中度㊁集中期和最大4个月累积降水量占全年之比等多个指数的分布格局,分析了1956 2016年中国年降水系列的趋势性和突变性特征,以及降水年内分配过程的时空演变㊂主要结论如下:①中国降水时空分布不均,自东南到西北,年降水量总体递减,降水年内分布集中度递增;站点年降水量序列的变化趋势呈现较强的地带性,自东南到西北呈 增 减 增 的3个条带;显著增加条带分别位于东南和西部地区,显著减少的条带位于中部,从东北地区向西南绵延至边境;年降水序列的趋势性变化大多伴随着突变,发生在20世纪80年代的站点最多㊂②沿200mm 和400mm 年降水量等值线,中国北方出现1个 汛期降水减少 条带,但其时间尺度效应较强;在月尺度上,站点汛期降水占比下降,非汛期降水占比增加;而在日尺度上则相反,连续3~7d 累积降水量的波幅加大,表明降水事件的极端程度在增强㊂③降水序列变化与径流的同步性较好,中国西北和东南地区年降水量呈增加趋势,典型水文站的还原径流量同步增加;年降水量显著减少㊁且最大4个月累积降水量占比指数减少超过10%的区域集中在北方的辽河㊁海河与黄河流域等非湿润区,相应水文断面的还原径流量显著减少㊂关键词:降水;年内分配;降水集中度;降水集中期;演变规律中图分类号:P333㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1001-6791(2023)02-0182-15收稿日期:2023-01-04;网络出版日期:2023-03-26网络出版地址:https :ʊ /kcms /detail /32.1309.P.20230324.1649.002.html基金项目:国家重点研发计划资助项目(2021YFC3201101);国家自然科学基金资助项目(52279030)作者简介:杜军凯(1987 ),男,河南禹州人,高级工程师,博士,主要从事流域水循环及其伴生过程模拟研究㊂E-mail:du_djk@通信作者:仇亚琴,E-mail:qyq@ 联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告[1]指出,人类影响造成的气候变暖速率前所未有,全球极端天气与极端气候事件发生频率不断增强,全球尺度的降水结构发生了显著变化[2],较大程度上影响了区域水安全和经济社会可持续发展[3]㊂水循环是联系地球系统大气圈㊁水圈㊁岩石圈和生物圈的纽带㊂降水是水循环过程的总输入,研究中国降水的时空分布与演变格局可为洪涝灾害应对㊁水资源情势分析及水生态修复等工作提供科技支撑,具有重要的意义㊂在降水时空分布与演变规律方面,已有较多学者开展了相关研究㊂如在降水年际变化趋势分析方面,王英等[4]基于730个气象站的监测数据进行空间插值法和趋势分析,结果表明中国降水量从20世纪60年代到90年代呈明显下降趋势;施雅风等[5]总结了西北地区气候变化特征,指出西北地区气候向暖湿转型可能是世纪性的;张强等[6]分析了西北地区气候湿化趋势,指出西北地区西部和东部从21世纪开始同时进入增湿期;王米雪等[7]研究了1960 2013年东南沿海地区年降水量变化特征,指出2000年后东南沿海地区形成 重旱-重涝并重 的格局㊂在降水序列突变研究方面,丁一汇等[8]对青藏高原年平均气温和降水量序列进行突变检验,研究指出气候要素突变方向㊁突变时间存在较大时空差异;贾路等[9]认为西北地区降水集中度指数均值序列存在显著的突变点;张阿龙等[10]认为锡林河和巴拉格尔河流域气候突变发生在20世纪90年代至2010年;Zuo 等[11]研究表明,海河流域年降水量系列在1979年发生突变㊂在降水年内变化研究方面,刘向培等[12]从 信息熵 角度分析了厄尔尼诺与南方涛动㊁太平洋年代际涛动对中国降水集中程度的影响;㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征183㊀Zhang等[13]定义了降水年内集中度和年内集中期指数概念和计算方法,该方法被广泛用于区域年内多尺度降水不均匀性和集中程度,以及年际变化规律等研究中㊂此外,另有学者关注降水分区区划㊁降水变化的周期性㊁雨日数与雨强演变特征㊁季节降水结构演变与平稳性㊁城市化对降水的影响,以及极端降水时空变化特征等[14-19]㊂尽管当前研究取得了丰硕成果,但在以下几个方面仍有待提升㊂首先,受测站数量㊁密度㊁数据系列长度等条件制约,当前针对全国范围的研究较少;其次,中国幅员辽阔,地形㊁地貌复杂多变,降水时空演化具有很强的地带性特征,相关规律亟需总结;再者,针对降水年内丰枯变化的相关研究有待补充,尤其是汛期降水在长时间尺度上的演变及其径流效应㊂鉴于此,本文对气象站和水文站实测降水量进行月尺度融合,以提升监测资料的时空完整性,系统分析了多项指标的时空分布格局㊁地带性变化特征及其水文效应,为揭示中国降水时空演变规律提供科技支撑㊂1㊀数据与方法1.1㊀基础数据本文所用的降水量数据来源如下:一是国家基本气象站的逐日数据,来源于国家气象数据共享网;二是水文部门上报的逐月降水量观测数据,来源于全国第三次水资源调查评价上报的降水量数据集,时间序列为1956 2016年;另有水文部门提供典型站点的日尺度观测信息㊂对国家基本气象站和水文-雨量站的监测数据进行融合,处理原则如下:①删除重复站点,如水文-雨量站与基本气象站的空间位置相同,则优先使用国家基本气象站的监测数据;②舍弃监测不全的站点,如某站点在设站年份的监测数据缺失1个月以上,则放弃;③时间尺度统一,将日观测成果转换到月㊂按上述原则处理后,共得到4177个融合站点(图1)㊂本文所用降水量等值线图来自文献[20]㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图1㊀气象站点分布Fig.1Location of the meteorological stations and the terrain landform of China1.2㊀分析方法(1)趋势与突变检验分别使用Mann-Kendall(后文简称MK)趋势检验法和PETTITT突变分析法进行趋势和突变检验㊂MK趋势检验法[21-22]是一种典型的非参数检验方法,该检验方法在气象和水文领域得以广泛应用㊂PETTITT检184㊀水科学进展第34卷㊀验[23]是一种非参数的突变检验方法,构造一个Mann-Whitney 统计量,根据构造统计量的特征进行数据序列的突变点分析㊂(2)集中程度分析采用降水年内分配的集中度(Precipitation Concentration Degree,PCD)指数和集中期(Precipitation Concen-tration Period,PCP)指数来表征降水分布的集中性特点,计算方法见式(1)和式(2)㊂PCD 指数取值介于0~1,值越大表示降水年内分配越不均匀;PCP 指数以角度为单位,将0ʎ~360ʎ分配到全年12个月,取值越大表明降水峰值越靠后㊂D PC,i =(ð12j =1r ij ˑsin θj )2+(ð12j =1r ij ˑcos θj )2/R i (1)P PC,i =arctan[(ð12j =1r ij ˑsin θj )/(ð12j =1r ij ˑcos θj )](2)式中:D PC,i 和P PC,i 分别为测站第i 年的降水年内分配PCD 指数和PCP 指数;r ij 为第i 年第j 月的降水量,mm;R i 为第i 年的年降水量,mm;θj 为第j 月中对应的角度,角度与1 12月份的对应关系参见文献[12]㊂使用年内最大4个月累积降水量占全年的比例(PEC)指数来表示站点汛期降水的分布特征,计算方法见式(3):C PE =ð4i =1P ∗i /ð12j =1P j ˑ100(3)式中:C PE 为测站PEC 指数,%;P j 为1 12月的月平均降水量,mm;P ∗i 为年内最大4个月的月均降水量,mm㊂2㊀降水量时空分布注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图2㊀测站多年平均降水量的空间分布Fig.2Spatial distribution of annual mean precipitation at the meteorological stations 2.1㊀年降水量分布格局中国幅员辽阔,东部属季风气候,西北部属温带大陆性气候,青藏高原属高寒气候,降水空间分布不均匀,总体呈 东南高㊁西北低 的特征㊂融合后站点降水量与多年平均降水量等值线[20]分布见图2㊂多年平均年降水量200mm 等值线为中国干旱区与半干旱区的分界线,该线北起内蒙古高原中部,大致沿阴山-贺兰㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征185㊀山-六盘山-祁连山-柴达木盆地-昆仑山一线;多年平均年降水量400mm等值线沿东北 西南方向斜贯中国全境,系半干旱区与半湿润区分界线,北起大兴安岭,沿燕山-太行山-黄土高原北缘-祁连山东段分布;多年平均年降水量800mm等值线沿东西方向横贯全境,系湿润区和半湿润区的分界线;多年平均年降水量在800~1600mm的区域主要分布在 秦淮线 以南,包括淮河中下游㊁长江中下游㊁四川盆地㊁云贵高原和广西大部等地;多年平均年降水量超过1600mm的区域主要分布在东南沿海㊁湘赣山区㊁西南(云南㊁四川㊁西藏)部分山区,其中,海南岛部分区域㊁台湾岛[20]大部分地区降水量超过2000mm㊂2.2㊀年内分配特征根据式(1)和式(2),分别计算了所有站点逐年月降水量的PCD指数㊁PCP指数和最大4个月降水量占全年比例,各站点多年平均月降水量的年内集中度空间分布见图3,集中期空间分布见图4㊂(1)月降水量的年内集中度㊂由图3可见,各站点PCD指数为0.077~0.768,大体呈现北高南低的分布格局㊂0.077ɤD PC<0.200的站点主要分布在长江以南,即长江流域㊁珠江流域㊁东南诸河区和西南诸河区的大部分区域,另有黄河河源区㊁渭河南山支流㊁伊洛河等流域,以及位于天山北支与中支之间的伊犁河流域㊂0.200ɤD PC<0.320的站点集中分布在辽河区南部㊁海河区东部㊁淮河区大部和黄河中游部分区域,以及阿尔泰山南麓的额尔齐斯河流域㊂0.320ɤD PC<0.520的站点主要分布在西北诸河区,包括塔里木盆地㊁柴达木盆地及黑河上游等内陆河流域㊂0.520ɤD PCɤ0.768的站点大多散乱分布在400mm降水等值线两侧,包括松花江区西部㊁辽河区北部㊁太行山区,以及黄河上游大通河与湟水等流域㊂综上所见,中国干旱区域PCD指数值大,年降水量年内分配不均匀性强于降水量丰沛的区域㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图3㊀测站月降水量的PCD指数Fig.3PCD indexes of monthly precipitation at the meteorological stations(2)月降水量的年内集中期㊂由图4可见,各测站月降水量PCP指数为116.9ʎ~234.0ʎ,自东南至西北总体呈低 高 低的分布特征,两边PCP指数低㊁中部高㊂116.9ʎɤP PC<150.0ʎ(即集中期在6月中旬以前)的站点集中分布在长江中下游㊁东南诸河与珠江中下游地区,这与梅雨气候有关㊂150.0ʎɤP PC<175.0ʎ(集中期6月中旬至7月中旬)的站点分布在长江中游江北地区㊁长三角㊁珠江中游南岭南麓区域㊁武夷山以东的沿海地带,以及天山山区㊂175.0ʎɤP PC<190.0ʎ(集中期7月中下旬)的站点分布最广,沿东北 西南方向斜贯全国,包括东北大部㊁华北地区中部㊁青藏高原东部㊁四川盆地大部以及云贵高原东缘㊂190.0ʎɤP PCɤ234.0ʎ(集中期8月上旬至9月中旬)的站点主要分布在黄河流域大部㊁山东半岛和辽东半岛沿海地带㊁186㊀水科学进展第34卷㊀太行山区大部㊁金沙江上游㊁西南诸河以及海南岛等区域㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图4㊀测站月降水量的PCP指数分布Fig.4Distribution of PCP indexes of monthly precipitation at the meteorological stations(3)最大4个月累积降水占比㊂由图5可见,各测站PEC指数介于53.7%~97.8%,空间分布与PCP 指数类似,总体呈西北高㊁东南低的格局㊂53.7%ɤC PE<65.0%的站点绝大多数分布在长江中下游和东南诸河区,少部分位于南岭以南的柳江㊁西江流域,以及地处西北的天山山区㊂65.0%ɤC PE<75.0%的站点在上一分级(53.7%~<65.0%)的外层,东北地区主要分布在长白山以东,中部集中在祁连山东侧-秦岭-淮河沿线,以及西南的四川盆地㊁云贵高原大部,华南的珠江流域大部等区域㊂75.0%ɤC PE<85.0%的站点分布在东北平原㊁华北平原㊁黄土高原大部,以及西南的金沙江流域等㊂85.0%ɤC PEɤ97.8%的站点分布在大兴安岭山区㊁河套平原㊁柴达木盆地西部和塔里木盆地,以及青藏高原西南部等广袤地区㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图5㊀测站PEC指数分布Fig.5Distribution of proportion indexes of the maximum accumulated precipitation in4months to annual precipitation㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征187㊀3㊀降水量时空演变3.1㊀年降水量序列的趋势性采用MK检验法对年降水量序列进行趋势分析,共有337个站点通过显著性检验(显著性水平α=0.05,详见图6)㊂通过显著性检验站点中,呈显著增加趋势的站点共142个,各站点年降水量的年际变化梯度为2.9~8.5mm/a;呈显著减少趋势的站点共195个,变化梯度为-11.7~-2.0mm/a㊂在空间分布上,各站点年降水量的变化趋势的规律性较强,自东南到西北明显呈 增 减 增 的3个条带㊂据图6可知,站点年降水量显著减少的条带位于中部,从中国东北地区向西南绵延至边境区域㊂站点年降水量显著增加的条带有2个,分别位于西北和东南地区:西北地区各站点变化趋势在空间上比较一致,基本呈增加态势;东南地区以增加为主,但空间变异性更强,沿海少数站点呈减少趋势㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图6㊀测站年降水量序列的MK趋势检验结果Fig.6Mann-Kendall trends of annual precipitation series at the meteorological stations3.2㊀年降水量序列的突变性采用PETTITT检验法对年降水量序列进行突变分析,共有282个站点通过显著性检验(显著性水平α= 0.05,详见图7)㊂各站点突变年份介于1965 2005年,具体如下:1965 1969年的站点共2个;1970 1979年的站点共70个;1980 1989年的站点共128个;1990 1999年的站点共58个;2000 2005年的站点共24个㊂对比图6和图7可知,在空间分布上,发生突变的站点与趋势变化显著的站点比较一致㊂这意味着站点年降水序列的趋势性变化大多与突变相伴㊂3.3㊀最大4个月累积降水量占比变化针对序列超过50a的2575个测站,计算各站点1960 1969年㊁2007 2016年平均PEC指数及其相对变幅㊂以1960 1969年为基准,2007 2016年平均PEC指数相对变幅超出ʃ10%的站点共有123个,空间分布见图8㊂其中,共106个站点的PEC指数下降超过10%,共17个站点的PEC指数增加10%㊂PEC指数变幅超出ʃ10%的站点空间分布同样具有较强的地带性特征㊂减幅超过10%的站点大多数位于北方地区,少部分位于南方地区;这些站点空间分布与200mm和400mm年降水量等值线走势基本一致,集中分布在2条等值线两侧,如海河流域与黄河流域过渡地带㊁三江源地区,以及天山西段㊁阿尔泰山之间的广大区域㊂增幅超过10%的站点集中分布在南方地区,大多数位于800mm等值线之南㊂188㊀水科学进展第34卷㊀注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图7㊀测站年降水量序列的PETTITT突变检验结果Fig.7Results of PETTITT abrupt detections of annual precipitation series at the meteorological stations㊀㊀200mm㊁400mm多年平均年降水量等值线分别是中国半干旱与干旱区㊁半湿润与半干旱区的分界线, PEC指数从月尺度上反映了汛期降水的集中性㊂上述分析结果表明,在中国北方较为干旱的区域,站点年降水量的年内分配呈现一定程度的 平均化 倾向,汛期降水占比下降,非汛期降水占比增加㊂注:该图基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2022)4307号的标准地图制作㊂图8㊀测站2007 2016年平均PEC指数较1960 1969年均值的变化Fig.8Relative change of the mean PEC index from2007to2016compared with that from1960to19694㊀讨㊀㊀论4.1㊀合理性分析(1)PCP指数和PCD指数分析结果的合理性㊂降水PCD指数和PCP指数分布与气候类型密切相关,中㊀第2期杜军凯,等:1956 2016年中国年降水量及其年内分配演变特征189㊀国的降水主要受夏季风控制,具有雨热同季特点㊂习惯上,中国将大兴安岭-阴山山脉-贺兰山-乌鞘岭-巴颜喀拉山-唐古拉山-冈底斯山系作为季风区与非季风区的分界线[24](图4)㊂春季,中国大部分地区冷空气较强,来自海洋的暖湿气流在华南㊁东南一带与之交锋,这些区域进入降水集中的第1个时段,即春雨期;随时间推移,季风强度不断加大,暖湿气流在初夏时节运动到江淮地区,产生梅雨锋面系统,形成1条降水丰富的锋面雨带;暖湿气流在夏㊁秋季节到达东北㊁华北和西北部分地区时,集中产生夏雨和秋雨;之后,夏季风强度不断减弱,雨带重回东南㊁西南和华南等地㊂总体而言,降水年内分配过程存在多峰的地区,集中度较低㊁集中期较早,反之则集中度较高,集中期相对延后㊂据图4可知,中国季风区降水体现出时空上的高度集中性[25],东北㊁华北和西南等地区月降水的PCP 指数值大多高于非季风区㊂月降水量PCP指数空间分布与季风活动密切相关,如梅雨气候控制的江南㊁江淮和长江中下游地区(见‘梅雨监测指标:GB/T33671 2017“)集中期明显提前至6 7月㊂海南岛雨源主要有锋面雨㊁热雷雨和台风雨等类型,每年5 10月为多雨期,其中台风多发生在8 10月[26]㊂受台风调节,海南岛月降水量集中期相对偏后㊂自东南向西北跨过分界线后,非季风区月降水集中期有所提前㊂如北疆的天山和阿尔泰山地区,其降水受盛行西风控制,月降水PCP指数明显低于东北和华北等地㊂与已有成果进行对比,刘向培等[12]指出40ʎN附近是中国年降水集中度分布的高值区,35ʎN以南是其分布的低值区;张天宇等[27]指出华北地区年内各候降水PCD指数为0.19~0.58,PCP指数多集中在7月;张运福等[28]指出东北地区年内各旬降水量PCD指数为0.59~0.79,PCP指数集中在7月中到8月上;张录军等[29]的研究结果表明,长江流域年内各旬降水量的PCD指数为0.35~0.51,PCD指数集中在4 7月;杨金虎等[30]指出西北五省(区)绝大部分地区年内各月降水量的PCD指数为0.16~0.76,PCP指数集中在6 7月㊂本文有关PCP指数计算结果与已有成果一致,PCD指数计算结果比部分文献偏低㊂究其原因, PCD指数计算结果受时段长短的影响,时间尺度越大(如侯 月 年),其取值则越低㊂为提升监测数据时空完整性,本文据月尺度降水量数据进行分析,故PCD指数计算结果偏低㊂(2)年降水量系列趋势分析结果的合理性㊂与年降水量系列趋势分析相关成果进行对比,王米雪等[7]的研究表明,中国东南沿海地区降水呈波动上升趋势,年际增速约为1.91mm/a;徐东坡等[15]的研究表明,中国西北地区和西藏等区域年降水系列存在显著增加趋势,华北和东北部分地区降水量呈减少趋势,上述成果与3.1节的趋势分析结果一致㊂本文得出全国降水年际变化在空间分布上呈 增 减 增 条带状分布的结论,与‘中国气候变化蓝皮书2021“[31]有关中国年降水量变化速率分布图是一致的㊂为进一步分析趋势检验结果的稳定性,本文将北京㊁郑州和广州3个气象站的监测资料延长到2020年,对比1956 2016年序列与1956 2020年序列的异同,结果见表1㊂据表1可知,同一测站不同序列降水量的年际变化梯度值有所差别,但其序列增/减趋势及显著性检验结果是一致的㊂需要说明的是,降水演变过程和机理相当复杂,针对1956 2016年序列的分析结果在未来是否能持续,仍有待开展进一步的研究㊂表1㊀典型站点不同序列趋势分析结果Table1Trend analysis results of different time series at the3meteorological stations站点名称年际梯度值/(mm㊃a-1)MK检验Z统计量1956 2020年1956 2016年1956 2020年1956 2016年北京气象站-2.21-2.16-1.66-1.48郑州气象站0.020.660.010.45广州气象站 6.64 6.84 2.16∗ 1.96∗注:显著性水平α=0.05标准正态分布Z统计量的临界值为1.96;∗表示通过α=0.05的显著性检验㊂㊀㊀(3)降水变化与季风强度变化的关系㊂中国降水的趋势性与突变性变化与季风气候的变化密切相关㊂东亚夏季风在1961 2020年间总体呈减弱趋势[31],在20世纪60年代初至70年代后期偏强,在70年代末期至21世纪初偏弱,之后转强㊂中国东北地区㊁华北地区和西南地区降水量与东亚夏季风强度之间存在显著190㊀水科学进展第34卷㊀的正相关关系[32],西风带的水汽输送为中国西北大部分地区提供了基本的水汽来源[33],热带气旋降水量是中国东南沿海地区降水的重要组成部分㊂从地域分布分析,东亚夏季风强度减弱是年降水量减少条带呈 东北 西南 分布(图6)的重要原因㊂类似地,郝立生等[34]认为东亚夏季风减弱使得从南边界进入的水汽通量大量减少,进而导致了华北地区降水量减少;Zhang等[35]的研究表明,中国西北地区的西风环流和垂直方向的上升气流呈增强趋势,给西北地区输送了更多的水汽,导致区域降水量偏多㊂青藏高原的水汽来源[36]包括海源㊁陆源和再循环水汽三大部分,关于高原降水量增加的原因,众多学者认识不一:如Zhang等[37]认为大尺度环流变化导致的水汽输送增加是主因;汤秋鸿等[38]认为西南季风控制区和高原区本地水汽贡献增加是主因;黄伟[39]研究指出中国东南沿海地区热带气旋降水强度显著增加,这可能是该区域降水偏多的重要原因㊂已有研究表明,西北地区年降水量系列突变点多发生在20世纪80年代和90年代,东北地区年降水系列突变点多发生在1980 1988年[15,40];长江流域8个降水变化敏感区年降水量系列的突变点发生在1977 1998年;黄河流域上㊁中㊁下游年降水量系列突变点发生年份波动较大,变化范围介于1965 1995年[41-42]㊂本文成果与上述文献的计算结果总体一致,20世纪80年代是测站年降水系列突变较集中的一个时期,这与季风强度年代际转换有关㊂李明聪等[43]的研究结果表明,东亚夏季风关系在20世纪70年代末发生了年代际转变,南亚季风在20世纪80年代中期发生了 强 弱 转换㊂此外,由于数据来源㊁系列长度㊁突变分析方法存在差异,不同文献的分析结果有所不同㊂4.2㊀汛期降水变化的尺度效应2000年以来,中国极端天气现象频现,出现诸如北京 7㊃21 特大暴雨㊁郑州 7㊃20 特大暴雨和广州 5㊃22 特大暴雨等多个极端降水事件㊂为进一步探究汛期降水变化的尺度效应,本文选取分别位于北京市(A站)㊁郑州市(B站)和广州市(C站)的3个典型气象站,以1960 2021年逐日降水量序列为基础,分析年内连续3d㊁连续5d和连续7d最大降水量的代际变化特征,各年段相应的统计值见表2㊂典型测站年内连续3㊁5㊁7d最大降水量在代际间呈波动变化,但近期(2010 2021年均值)均处于全序列(1960 2021年)高值区㊂其中,A站和B站历史最大暴雨事件恰好发生在此时段内,拉高了近期平均水平;C站自1970年以后,日尺度降水集中度出现较稳定增长㊂年内连续3㊁5㊁7d最大降水量指标的空间异质性较强㊂A站连续3d降水量在代际间呈先减后增特点,从60年代的136.2mm减至2000 2009年的年均82.0mm,再增长到2010 2021年的年均142.9mm;B站则不同,连续3d降水量在代际间基本呈增长趋势;C站位于湿润区,代际间波动性小于A站和B站㊂表2㊀典型站点连续3 7d降水量最大值统计Table2Cumulative precipitation statistics from3to7days at the3meteorological stations单位:mm统计时段A站(北京市)B站(郑州市)C站(广州市)3d5d7d3d5d7d3d5d7d1960 1979年平均136.2159.2167.8102.5113.4124.0182.6207.8236.1 1970 1979年平均123.9141.7170.5110.9130.2138.2153.2195.0224.2 1980 1989年平均122.3136.1147.8104.6115.5123.1172.3220.4242.6 1990 1999年平均100.3111.4139.2112.4125.5137.8186.1218.9235.2 2000 2009年平均82.090.9105.9120.6137.6158.3194.9221.6251.7 2010 2021年平均142.9152.5162.4172.4198.4205.9225.7263.5291.3 1960 2021年极大值381.7381.8394.4948.4989.0990.9329.0409.3421.1极大值发生年份2016年2016年2016年2021年2021年2021年2001年1989年1989年㊀㊀典型测站的分析结果与前文 106个站点月尺度降水呈现一定程度的均化倾向 并不冲突㊂二者相结合,。

《气候》教学设计第2课时教学目标【知识与能力目标】运用中国年降水量分布图和城市降水量柱状图,概括我国降水时空分布特点。

【过程与方法目标】运用中国干湿地区分布图,说出四类干湿地区的分布。

【情感态度与价值观目标】能说出四类干湿地区的分布。

教学重难点【教学重点】我国降水的分布特点及差异【教学难点】1.有关降水图的分析判读;2.干湿地区与人们的生产和生活的关系。

教学准备制作PPT。

学习过程【课堂引入】多媒体展示我国各地的植被和民居景观图,并让学生猜猜这些植被和民居的所在地。

过渡:造成这些差异主要的自然原因是什么?这节课我们一起来探究。

【新知讲解】一、东西干湿的差异1.我国降水空间分布不均多媒体展示“我国年降水量的分布图”,学生读图,完成下列问题。

(1)图中有几条主要的等降水量线。

(2)等降水量线的主要延伸方向?(3)从图上可以看出我国年降水量的空间分布规律是什么?学生讨论并回答、教师总结:我国地势西高东低,有利于海洋湿润气流深入内地。

东南沿海地区地势相对较低,离海洋近,受海洋湿润气流影响很大,形成的降水较多;而西北内陆地区远离海洋,海洋湿润气流在向西深入内陆的过程中受到重重山岭的阻挡,水汽含量越来越少,使西北内陆地区受海洋湿润气流的影响很小,所以我国年降水量空间分布的规律是从东南沿海向西北内陆逐渐减少。

东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的有些地区还不足50毫米。

由图可知,800毫米等降水量线大致经过秦岭-淮河一线。

设问:为什么降水从东南沿海向西北内陆递减?回答:海陆因素:我国的降水水汽主要来自太平洋的东南季风,东南季风从东南沿海登陆,向西北内陆推进。

地形因素:在东南季风的推进过程中受多个山脉的阻挡,水汽逐渐减少,降水逐渐减少。

因此我国降水从东南沿海向西北内陆递减。

引导学生阅读教材中的阅读材料“我国降水最多和最少的地方”,学生了解我国降水量最多的地方和最少的地方分别是台湾岛东北部的火烧寮、吐鲁番盆地中的托克逊。

天津市近50年来降水时空分布变化研究摘要:本文采用mann-kendall非参数统计检验方法对天津市及其周边7个雨量站51年(1960-2010)的降雨资料进行长时期变化趋势分析。

通过ufk和ubk曲线分析了天津市各个方向降雨在空间和时间上的变化。

并对每月降雨进行mann-kendall检验,得出降雨在春夏秋冬四季的时间变化趋势。

mann-kendall检验结果表明,天津市降雨总体上呈现出下降的趋势,其中南部下降最为明显。

丰水期降水具有显著下降趋势,但枯水的冬春两季降水具有增加的趋势。

关键词:天津;mann-kendall非参数检验;趋势;时空分布自2009年与丹麦哥本哈根召开的世界气候大会将全球气候变化设置为重要议案,全球气候变化已经成为科学界关注和研究的核心议题之一。

随着化石燃料消费的剧增,全球变暖趋势显著,降水亦随之显现出明显的变化(任国玉等,2000;张玉剑等,2012)。

从历史记录来看,我国是旱涝灾害频发的国家,干旱和洪水给我国的工农业生产以及人民财产安全造成了巨大的损失。

降水量的多寡是旱涝灾害发生的主要决定因素,研究降水的时空变化规律不仅对于城市防洪减灾和农田水利建设具有重要的意义,也能为区域发展规划提供科学的决策依据。

随着天津市城区的不断扩大和滨海新区的建设,水资源和人口与工业发展的矛盾越来越突出。

本文以非线性的mann-kandall检验为数学工具来研究天津市近50年来的降水变化的时空分布趋势,以期为城市水资源规划和高效利用提供科学的决策依据。

一、研究区域概况和资料天津位于东经116??3’至118??4’,北纬38??4’至40??5’之间。

市中心位于东经117??0’,北纬39??0’(图1)。

地处华北平原北部,东临渤海,北依燕山。

天津位于海河下游,地跨海河两岸,是北京通往东北、华东地区铁路的交通咽喉和远洋航运的港口,有”河海要冲”和畿辅门户”之称。

是我国北方第二大城市,中国长江以北经济中心。

第二节气候教学重点:1、知道我国自东向西跨四个干湿区,并能指出湿润与半湿润地区的分界线;2、理解我国气候特征;知道影响我国气候的主要因素。

知识点1 降水:东西干湿差异显著1、降水的空间分布:从总体上看,我国降水的空间分布很不均匀。

年降水量分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。

东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆地区的大片地区年降水量不足50毫米。

我国降水最多的地方是台湾岛东北部的火烧寮,吐鲁番盆地中的托克逊是我国降水最少的地方。

成因:距离海洋远近及季风影响。

注意:我国800毫米年等降水量线经过青藏高原的东南边缘和秦岭——淮河一线,它与1月份0°C等温线走向大体一致;400毫米年等降水量经过大兴安岭西侧——张家口—兰州—拉萨—喜马拉雅山东部一线;2000毫米年等降水量水经过阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—缸底斯山一线。

2、降水的时间分布:(1)我国降水的时间分配也不均匀。

大多数地区的降水集中在4—10月,这期间的降水量一般占到全年降水量的80%左右。

(2)在不同地区,雨季的长短差别很大。

一般来说,南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。

(3)降水的年际变化大。

我国降水的年际变化很大,有的年份降水多,有的年份降水少。

北方大于南方,西北干旱地区变化率更大。

这往往给生产和生活带来较大的影响。

成因;降水的年际变化与夏季风进退规律反常有关。

降水的季节变化与夏季风的进退迟早有关,(展示北京、武汉、哈尔滨等城市气温曲线降水量柱状图。

思考我国夏季气温、降水的共同特点是什么?)3、我国的干湿地区:干湿地区的划分:根据一个地区年降水量和蒸发量的对比关系,我国可以划分为湿润、半湿润、半干旱、干旱四类地区。

中国干湿区划分知识拓展:东北三省东部为湿润地区的原因:东北的大兴安岭北部、小兴安岭和长白山以东地区属于湿润地区,这是因为这些地区纬度较高,气温相对较低,森林覆盖率高,蒸发量小,气候较为湿润不同干湿地区产生的影响植被:湿润区——森林;半湿润区——森林草原;半干旱区——草原;干旱区——是、沙漠。

第二节气候一、气温1、南北气温的差异⑴冬季气温分布特点:冬季南北气温差异大,南方温暖,而越往北气温就越低。

原因:主要受纬度影响(北方太阳高度比南方低),北方比南方获得的太阳热量少,气温低;冬季风加剧了我国北方的严寒,而南方由于山岭的阻挡,受到的影响较小。

1月0℃等温线:大致沿秦岭——淮河一线分布。

0℃等温线重要意义:沿秦岭——淮河一线分布,800毫米等降水量线,南方和北方分界线,水田和旱地分界线,亚热带和暖温带分界线,湿润和半湿润的分界线,亚热带季风和温带季风分界线,亚热带常绿阔叶林与温带落叶阔叶林分界线,河流有无结冰期的分界线⑵夏季气温分布特点:在夏季,除青藏高原等地区外,全国普遍高温,大多数地方南北相差不大。

原因:主要受纬度影响,南北获得的太阳热量差不多。

⑶我国冬季最冷的地方:黑龙江的漠河镇,最热地方:海南海口;夏季最热的地方:新疆的吐鲁番,最冷地方:青藏高原。

夏季号称三大火炉的是:重庆、武汉、南京⑷我国温度带的划分:①依据:A、我国气温的南北差异和农业生产的实际(农业生产实际主要指一个地方气候为农作物所能提供的热量条件) B、将≥10℃持续期内的日平均气温累加起来,得到的气温总和,称为活动积温,它是划分温度带的主要指针。

②五个温度带和一个高原气候区。

(P33中的图2.15)类型五个加一个高原气候区:(北→南)寒温带(高原气温区)、中温带、暖温带、亚热带和热带。

二、降水1、我国降水空间分布的特点:东多西少,南多北少;年降水量空间(地区)分布的总趋势是:从东南沿海向西北内陆递减。

(1)东南沿海一带的年降水量多在1600毫米以上,而西北内陆的大片地区年降水量不足50毫米。

(2)800mm年等降水线的分布:秦岭——淮河一线。

(3)我国降水最多的地方是台湾岛东北部的火烧寮;我国降水最少的地方是吐鲁番盆地中的托克逊。

2、我国降水的时间分配也不均匀。

大多数地区的降水集中在4—10月。

一般来说,南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。

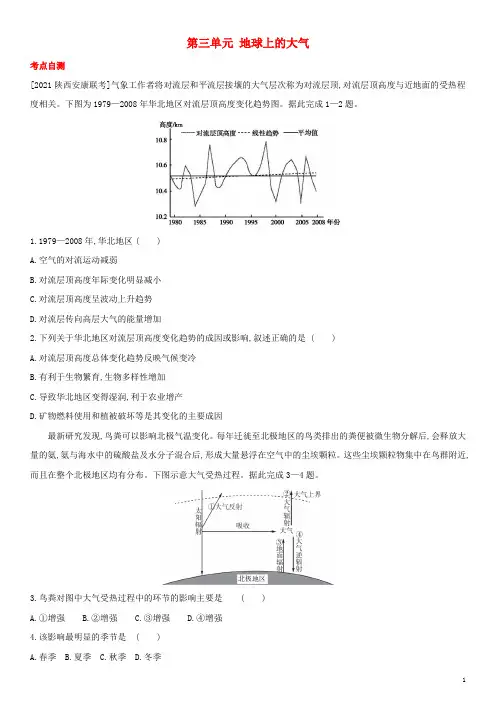

第三单元地球上的大气考点自测[2021陕西安康联考]气象工作者将对流层和平流层接壤的大气层次称为对流层顶,对流层顶高度与近地面的受热程度相关。

下图为1979—2008年华北地区对流层顶高度变化趋势图。

据此完成1—2题。

1.1979—2008年,华北地区( )A.空气的对流运动减弱B.对流层顶高度年际变化明显减小C.对流层顶高度呈波动上升趋势D.对流层传向高层大气的能量增加2.下列关于华北地区对流层顶高度变化趋势的成因或影响,叙述正确的是 ( )A.对流层顶高度总体变化趋势反映气候变冷B.有利于生物繁育,生物多样性增加C.导致华北地区变得湿润,利于农业增产D.矿物燃料使用和植被破坏等是其变化的主要成因最新研究发现,鸟粪可以影响北极气温变化。

每年迁徙至北极地区的鸟类排出的粪便被微生物分解后,会释放大量的氨,氨与海水中的硫酸盐及水分子混合后,形成大量悬浮在空气中的尘埃颗粒。

这些尘埃颗粒物集中在鸟群附近,而且在整个北极地区均有分布。

下图示意大气受热过程。

据此完成3—4题。

3.鸟粪对图中大气受热过程中的环节的影响主要是( )A.①增强B.②增强C.③增强D.④增强4.该影响最明显的季节是( )A.春季B.夏季C.秋季D.冬季[2021福建师大附中第二次段考]下图示意华北某区域裸地和秸秆覆盖情况下土壤的冻结状况。

据此完成5—6题。

5.与裸地相比,该地秸秆覆盖地土壤冻结厚度较薄的原因主要是秸秆 ( )A.增强了大气逆辐射B.使到达地面的太阳辐射增加C.使地面反射率变小D.使土壤与大气的热交换减弱6.与裸地相比,该地秸秆覆盖地土壤融化时间较迟的原因主要是土壤 ( )A.冻结时间较迟B.获得光照较少C.水分蒸发较弱D.上空气温较低[2021河南洛阳期中]下图示意我国某中学地理兴趣小组记录的学校旁边一隧道内部和外部1月和7月平均气温日变化。

读图完成7—9题。

7.表示1月隧道内气温日变化的曲线是( )A.①B.②C.③D.④8.此隧道( )A.15时太阳辐射量最大B.内部温差比外部大C.午后内外的温差最大D.具有冬暖夏凉特点9.该学校最可能位于( )A.闽B.秦C.鲁D.新[2021辽宁六校第一次联考]当冷空气被山脉或高地阻挡聚集起来,形成冷高压,而温暖的海面上空却处于低气压控制,冷而重的空气像瀑布一样直泻山麓,犹如从山坡上滚下来的石头一样越滚越快,使到达海岸的风速骤然增大,这种风被称为布拉风。

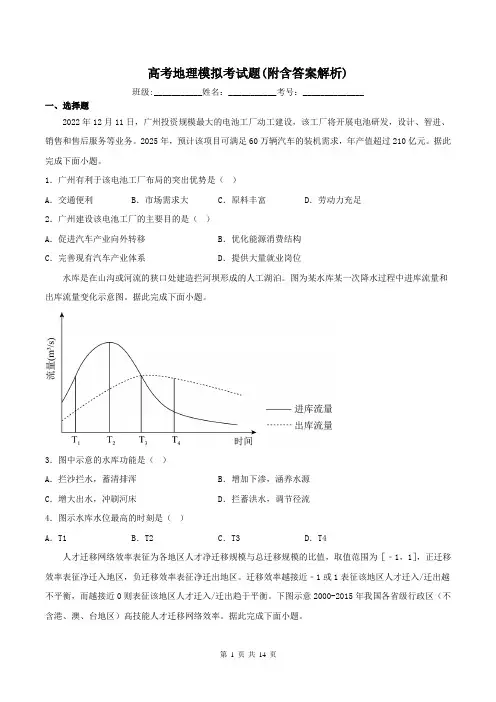

高考地理模拟考试题(附含答案解析)班级:___________姓名:___________考号:______________一、选择题2022年12月11日,广州投资规模最大的电池工厂动工建设,该工厂将开展电池研发,设计、智进、销售和售后服务等业务。

2025年,预计该项目可满足60万辆汽车的装机需求,年产值超过210亿元。

据此完成下面小题。

1.广州有利于该电池工厂布局的突出优势是()A.交通便利B.市场需求大C.原料丰富D.劳动力充足2.广州建设该电池工厂的主要目的是()A.促进汽车产业向外转移B.优化能源消费结构C.完善现有汽车产业体系D.提供大量就业岗位水库是在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。

图为某水库某一次降水过程中进库流量和出库流量变化示意图。

据此完成下面小题。

3.图中示意的水库功能是()A.拦沙拦水,蓄清排浑B.增加下渗,涵养水源C.增大出水,冲刷河床D.拦蓄洪水,调节径流4.图示水库水位最高的时刻是()A.T1 B.T2 C.T3 D.T4人才迁移网络效率表征为各地区人才净迁移规模与总迁移规模的比值,取值范围为[﹣1,1],正迁移效率表征净迁入地区,负迁移效率表征净迁出地区。

迁移效率越接近﹣1或1表征该地区人才迁入/迁出越不平衡,而越接近0则表征该地区人才迁入/迁出趋于平衡。

下图示意2000-2015年我国各省级行政区(不含港、澳、台地区)高技能人才迁移网络效率。

据此完成下面小题。

5.据图5可推测2000-2015年()A.上海累计人才迁入最多B.黑龙江累计人才迁出最多C.新疆扭转人才外流趋势D.内蒙古累计实现人才流入6.2005-2015年天津市人才迁移效率变化的主要影响因素是()A.自然资源B.生态环境C.经济结构D.国家政策7.推动京津冀、长三角、粤港澳等跨区域城市群建设,合理的措施是()A.依靠区内人才自主培养B.全面推进创新驱动发展C.设置人才区内迁移壁垒D.设置人才区际迁移限制福建省福州沿海地区海雾多发。

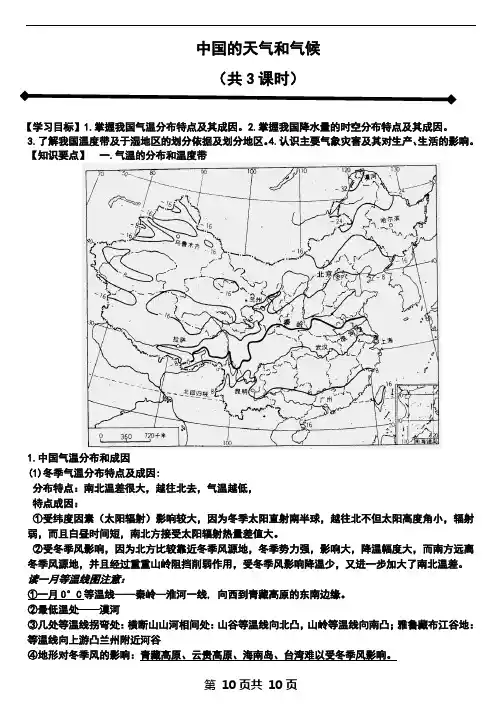

中国的天气和气候(共3课时)【学习目标】1.掌握我国气温分布特点及其成因。

2.掌握我国降水量的时空分布特点及其成因。

3.了解我国温度带及于湿地区的划分依据及划分地区。

4.认识主要气象灾害及其对生产、生活的影响。

【知识要点】一.气温的分布和温度带1.中国气温分布和成因(1)冬季气温分布特点及成因:分布特点:南北温差很大,越往北去,气温越低,特点成因:①受纬度因素(太阳辐射)影响较大,因为冬季太阳直射南半球,越往北不但太阳高度角小,辐射弱,而且白昼时间短,南北方接受太阳辐射热量差值大。

②受冬季风影响,因为北方比较靠近冬季风源地,冬季势力强,影响大,降温幅度大,而南方远离冬季风源地,并且经过重重山岭阻挡削弱作用,受冬季风影响降温少,又进一步加大了南北温差。

读一月等温线图注意:①一月0°C等温线——秦岭—淮河一线, 向西到青藏高原的东南边缘。

②最低温处——漠河③几处等温线拐弯处:横断山山河相间处:山谷等温线向北凸,山岭等温线向南凸;雅鲁藏布江谷地:等温线向上游凸兰州附近河谷④地形对冬季风的影响:青藏高原、云贵高原、海南岛、台湾难以受冬季风影响。

⑤冬季,四川盆地比纬地长江中下游平原气温高的原因:四川盆地盆地地形,地形闭塞,北有秦岭,大巴山的阻挡,而长江中下游平原地势平坦,受冬季风的影响大.⑥冬季,青藏高原并不是气温最低的地方的主要原因:地势高,受冬季风的影响小.(2)夏季气温分布特点及成因气温分布特点:全国普遍高温,南北温差小(除青藏高原,天山,大小兴安岭外)特点成因:因为夏季太阳直射北半球,越往北白昼越长,虽然北方太阳高度角比南方小,辐射相对较弱,但是北方的白昼,太阳照射时间长,使南北方接受太阳辐射热量差值变小。

加上来自热带海洋的夏季风可以直接影响到华北东北,西北地区由于气候干旱夏季增温特别强烈,从而形成南方温差不大,全国普遍高温的特点。

读七月等温线图注意:①七月平均温度最高出现吐鲁番盆地:盆地地形,沙漠广布吸热快,晴天多日照强②青藏高原是夏季我国气温最低的地方的原因:地势高,空气稀薄,大气对地面的保温作用弱,地面热量易散失.但是光照强的原因: ①纬度低,太阳高度大②地势高,空气稀薄,对太阳辐射削弱作用少.③晴天多,云量少,大气洁净对太阳辐射削弱少.2.中国温度带的划分及其概况⑴积温:≥10℃持续期内.日均温之和.我国根据≥10℃积温自北向南划分五个温度带,即寒温带、温度带范围≧1000℃积温作物熟制热带琼全部和台南部、粤南部(雷州半岛)、滇南部(西双版纳)>8000℃一年三熟,我国热带作物和热带经济林的重要产区.橡胶,椰子,芒果,香蕉;粮食作物水稻.亚热带秦淮一线以南的大部分地区,青藏高原以东4500-8000℃一年两熟到三熟。

江苏省盐城市建湖县2021学年八年级上学期期中地理试题一、选择题1. 哈尔滨的冰灯城与广州的花市能同时成为人们欢度春节的好去处,这是由于我国()A.南北跨纬度广B.东西跨经度广C.地势高低起伏D.海陆位置不同2. 当帕米尔高原还是满天星斗的黑夜时,乌苏里江江面上已经洒满阳光。

造成这种差异的主要原因是()A.我国领土跨纬度广B.我国领土跨经度广C.离海远近不同D.地形起伏大3. “兄弟姐妹都很多”反映我国人口数量众多。

人口众多给我国带来很多问题,下列叙述中,属于我国人口数量过多带来的问题的是()A.劳动力短缺B.国防兵源不足C.人口老龄化严重D.住房紧张,就业困难4. 从如图看出,2006年到2011年,我国人口变化的趋势是()A.人口总量已经停止增长B.人口总量呈逐渐下降的趋势C.人口总量增加,但增长速度下降D.人口增长速度越来越快5. 实行计划生育以来,我国每年净增人口仍在一千万以上,其最主要的原因是()A.人口死亡率低B.人口出生率高C.人口基数大D.人口自然增长率高6. 我国人口地理界线是_______,我们盐城位于这条线的东部()A.黑河—腾冲一线B.秦岭—淮河一线C.大兴安岭—阴山—贺兰山一线D.天山—阴山一线7. 从2016年起,我国全面实施一对夫妻生育两个孩子政策,主要原因是我国()A.目前人口总量己呈减少趋势B.劳动年龄人口减少,人口老龄化C.人口分布不均匀D.经济发展迅速,可以养育更多人口8. 中国是个多民族的大家庭,以汉族为主体,其他少数民族主要分布在()A.东北、华北和西北B.西南、西北和东北C.西南、东南和东北D.东南、东北和西北9. 下列少数民族及其主要分布省区的简称组合正确的是()A.傣族﹣滇B.高山族﹣新C.回族﹣蒙D.满族﹣宁10. 除了长江、黄河外,我国还有其它众多河流。

读我国主要河流分布图,结合所学知识,回答下列小题。

(1)我国外流河大部分自西向东流入太平洋,主要原因是()A.气候复杂多样B.地形复杂多样C.地势西高东低D.水资源丰富(2)图中最终流入北冰洋的河流①是()A.额尔齐斯河B.黑龙江C.雅鲁藏布江D.怒江(3)②河的汛期一般是出现在()A.春季B.夏季C.秋季D.冬季11. “北纬30°中国段”被誉为最美的风景走廊,东起浙江舟山市,西至西藏日喀则地区,“北纬30°中国行”是中央电视台大型系列旅游节目。

测绘与空间地理信息GEOMATICS & SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY第44卷第1期2021年1月Vol.44,No.1Jan.,2021天津地区大气水汽含量时空分布变化张宇冉1,孟凡效1,丁乐乐1,曹景庆2(1.天津市勘察院,天津300191;2黑龙江第三测绘工程院,黑龙江哈尔滨150025)摘 要:大气中的水汽是大气中重要的组成部分,水汽含量在人类日常生活中扮演重要的角色,大气水汽含量探测工作对于水汽循环、水汽输送、人工降水以及水资源评估等气象研究具有重要意义。

本文对高质量的欧洲中 期数值预报中心(ECMWF )再分析资料的进展进行了介绍,并且利用该资料对天津地区水汽含量的时空变化进行了分析,研究发现水汽含量的变化具有明显的季节性,受季风的影响显著。

在空间分布上,天津上空水汽含量呈现从东部沿海往西部内陆地区逐步均匀减少的趋势,并且其上空的水汽含量呈现逐年增加的趋势,水汽含量 的增加可能和温室效应有关。

关键词:天津地区;水汽含量;时空分布;再分析资料;渤海湾中图分类号:P208文献标识码:A 文章编号:1672-5867( 2021) 01-0025-03Temporal and Spatial Distribution Variation of AtmosphericWater Vapor Content in TianjinZHANG Yuran 1 , MENG Fanxiao 1 , DING Lele 1 , CAO Jingqing 2(1.Tianjin Institute of Geotech Investigation & Surveying , Tianjin 300191, China ;2.The Third Surveying and Mapping Engineering Institute of Heilongjiang , Harbin 150025, China )Abstract : The water vapor is an important component of the atmosphere. The water vapor content plays an important role in human dai ly life. The detection of atmospheric water vapor content is of great significance for meteorological research such as water vapor circula tion ,water vapor transport , artificial precipitation , and water resources assessment. This paper introduces the progress of high-quality ECMWF reanalysis data , and uses the data to analyze the temporal and spatial variation of water vapor content in Tianjin. The studyfound that the variation of water vapor content has obvious seasonality, which is affected by monsoon. In terms of spatial distribution , the water vapor content over Tianjin gradually decreased from the eastern coastal to the western inland. Besides , the water vapor con tent showed an yearly increasing trend , the increase of water vapor content may be related to the greenhouse effect.Key words :Tianjin ; water vapor content ; temporal and spatial distribution ; reanalysis data ; Bohai Gulf0引言常用的水汽探测手段有气象遥感卫星、雷达、无线电探空站、水汽辐射计和发展迅猛的GPS 气象等[6]o GPS 技术的快速发展和成熟使其成为一种新的、更加有力的 对地观测手段,在大气探测、天气变化监测和数值天气预 报模式应用中具有一定的优越性,成为该技术研究及应用的重要领域[3]o 其中水汽的含量用可降水量来度量,可 降水量就是单位面积气柱中的水汽总量,一个地区的可降水量与该地区的纬度、海拔高度、距海洋远近以及气象条件等有关,同时可降水量与降水关系较为密切[5]o 可降 水量是形成重要气候环境的特征量,水汽多年的变化可以反映气候的演变过程和变化[3,9] o20世纪90年代后,随着再分析资料的产生,全球气 候变化研究得到了迅速发展,目前再分析数据在气候变 化、气候诊断和分析、海洋气候数值模等领域的研究中得到了广泛的应用⑵。

文章编号 1672G6634(2019)03G0081G08DOI 10.19728/j.issn1672G6634.2019.03.0101970G2012年华北平原大气可降水量时空变化及其影响因素

田晓磊 李宝富 李学伟 李 婷 朱明博 王龙飞(曲阜师范大学地理与旅游学院,山东日照276800)

摘 要 基于1970G2012年华北平原探空站和地面站气象资料,分析了大气可降水量的时空变化

特征及其影响因素.结果表明:(1)1970G2012年,华北平原年均大气可降水量呈不显著下降趋势,速率为-0.10mm/10a.其中,秋季大气可降水量减少速率最高,为-0.18mm/10a.在空间上,华北平原东南部年均大气可降水量降低速率明显大于西北部.(2)近40多年来,华北平原年均降水效率基本稳定,速率为-0.01%/10a.(3)在年和季节尺度上,华北平原大气可降水量变化与降水

量仅在冬季相关性不显著.在空间上,仅华北平原南部年均大气可降水量与降水量呈显著正相关性;而降水效率与降水量在各尺度上均呈极显著相关性.(4)北半球极涡面积和亚洲区极涡强度分

别对春季和夏季大气可降水量的变化影响较大.而秋、冬季,大气可降水量与西伯利亚高压和亚洲经向环流关系密切.

关键词

大气可降水量;降水效率;大气环流;时空变化;华北平原

中图分类号 P426文献标识码 A

0 引言

大气可降水量(又称为空中水汽含量)是单位气柱中从地面到大气层顶的水汽总量,可表征降水的潜力,也是评估空中水资源的重要依据[1G3].华北平原作为我国重要的政治、经济、文化中心,经济发展迅速、人口分布密集,对水资源的需求量迅速增加.同时,在全球变化背景下,近年来华北平原气温升高,降水减少,进一步加剧了水资源的供需矛盾.目前,该区已成为我国水资源严重缺乏的地区之一[4].因此,从区域层面和国家需求来讲,开展以大气可降水量为代表的空中水汽资源演化过程与机制方面的研究,不仅有助于提高对空中水汽资源变化机理的认识,而且可为水资源极度匮乏地区制定科学的空中水汽资源开发与管理策略提供科学依据.

目前,对于大气可降水量变化特征已有一些研究成果[5G7].例如,韩军彩[8]基于探空和再分析资料分析了华北地区1979G2008年水汽含量的时空变化特征,发现水汽含量由东南沿海向西北内陆随纬度增高而减少;王旭丹等[9]研究表明华北地区1960G2005年水汽含量在不断下降.刘园园等[3]利用1964G2008年郑州站探空资料,发现在长期线性趋势上,可降水量呈微弱下降趋势,并在1990年代末发生突变.曹丽青等[10]利用NCEP/NCAR再分析资料研究了1948G2003年华北地区大气中水汽含量与极端天气事件的关系,发现大气

中水汽含量与南方涛动和厄尔尼诺都有较好的相关性.张秉祥等[11]分析了华北平原近30a空中水汽含量与降水量的关系,研究表明当空中水汽含量偏多(少)时,华北大部分地区降水量偏多(少).Zhu等[12]研究发现水汽含量对大气气溶胶具有一定影响.Shi等[13]研究了多种卫星资料在青藏高原地区对大气可降水量的监测能力.张扬等[14]指出虽然西北地区探空站点较少,但是探空资料可以较好反映空中水汽的时空变化规律及其与降水量的关系.可见,与其它资料相比,采用探空资料研究大气可降水量相对简便[14].杨保东等[15]解读了1974G2000年河北地区大气水汽含量的变化趋势,发现了河北地区大气水汽含量的年变化总体呈现微

收稿日期:2018G08G15基金项目:国家自然科学基金项目(41501211);曲阜师范大学国家级大学生创新创业训练计划项目(201710446006)资助

通讯作者:李宝富,男,汉族,博士,副教授,研究方向:气候水文与生态环境,EGmail:lenny006@163.com.

第32卷 第3期2019年6月 聊城大学学报(自然科学版)JournalofLiaochengUniversity(Nat.Sci.)Vol.32No.3Jun.2019弱的增加趋势,但变率不大.可见,一些学者解读了华北平原部分区域的空中可降水量变化特征,但是华北平原可降水量的时空变化差异性尚不明确,尤其是从降水效率角度揭示华北平原大气可降水量与降水量的关系研究尚需深入.另外,部分地区关于大气可降水量含量的研究时段跨度小,也从一定程度上限制了可降水量演变特征的研究.

因此,本研究运用MannGKendall非参数趋势检验法、相关分析、线性趋势法、空间插值等方法,分析华北平原1970G2012年大气可降水量变化规律;从降水效率等角度揭示大气可降水量与降水量的联系;并分析大气环流对大气可降水量变化的影响,研究结果为华北平原空中水资源的合理开发和利用提供科学参考.

1 资料与方法

1.1 研究区概况

华北平原又名黄淮海平原,地理范围为北纬32°G40°,东经114°G121°,包含北京、天津、河北、山东、河南、

安徽、江苏七大省市(图1).华北平原水资源短缺且气候呈暖干化趋势[16,17],属暖温带季风气候,季节变化明

显,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,春季干旱少雨,蒸发强烈,春季旱情较重,夏季常有洪涝.近50多年来,华北平原年均温在11.86G14.33℃之间波动,气温呈现显著上升趋势(0.23℃/10a);年降水介于617.96G

1060.30mm之间,呈现明显减少趋势(-1.75mm/10a)[18],其中以夏季减少速率最快,而冬季降水略有增

加;由南到北,降水量逐渐降低;日照时数减少明显.

图1 华北平原区8个探空站及其对应的地面气象站空间分布

1.2 数据资料

本研究采用了国家气象信息中心提供的华北平原范围内共8个探空站1970G2012年每天0时和12时地面和高空各标准等压面上的测量的气温和露点等资料(图1).标准等压面选取了1013、1000、850、700、500、400、300、250、200Pa.另外,探空站对应的地面气象站资料和大气环流数据均来自国家气象信息中心.

1.3 研究方法

1.3.1大气可降水量的计算.探空观测资料中,大气湿度量常

为各个等压面上的温度露点差,实际应用中需要根据饱和水汽压与温度和气压的关系,通过温度露点差来确定各个等压面上的水汽压值.首先由温度和露点差得到露点温度Td,再由Td

代入饱和水汽压公式得到水汽压[19]

e=0.611×ex

p

a×Td

273.16+Td-bæèçö

ø÷,

式中a和b为常数,当Td<-10℃时,a=21.37,b=7.66,Td>-10℃时,a=17.2693882,b=35.86.

然后计算出比湿q=0.62197×eP-0.378×e,

式中e为水汽压,P为气压,最后可以计算出高空大气的水汽含量(W):1gW=18ʃpipzqdp,式子中W为水汽含量(mm),g为重力加速度(9.8m/s2),q为比湿(g/kg),Pi为地面气压(hPa),Pz为Z高度的气压(hPa).1.3.2 可降水量的均一化订正.由于仪器换型、探测系统资料整理计算方式变化以及辐射订正方法改变和

探测系统升级等原因导致2002年前后中国区域月平均探空相对湿度资料不均一[20].因此,本文采取平均值订正法[20]对高空湿度资料进行均一性校正.

1.3.3 降水效率计算方法.通常某地气柱中的可降水量仅表示该地降水的潜力,不同地区所具有的可降水

量向降水转化的能力不同,降水效率表征可降水量能够转化成降水的比率,可大致衡量一个地区一段时间可降水量向降水转化效率的高低.本文估算降水效率的方法[21]ζ=W/P×365,式中ζ为水汽滞留时间(d);W

为空中水汽含量;P为总降水量,降水效率J=1/ζ,式中J为降水效率,J大表示降水效率高;J小则低.1.3.4 其它方法.为了便于对比大气可降水量的空间变化特征,本研究把华北平原划分为4个区域,分别为

华北平原北部(张家口和北京)、西部(郑州和邢台)、东部(青岛和射阳)和南部(徐州和阜阳).季节划分采用气象季节,即3G5月为春季,6G8月为夏季,9G11月为秋季,12G次年2月为冬季.

运用线性趋势法分析华北平原大气可降水量和降水效率的时间变化趋势;采用MannGKendall非参数

28

聊城大学学报(自然科学版)趋势检验法分析气候变量序列在某一段时间内的趋势特征;运用克里金插值法和反距离权重法分析大气可降水量和降水效率的空间分布;运用相关分析法,分析降水量与大气可降水量、降水效率的相关关系.

2 结果与分析

2.1 大气可降水量变化

2.1.1 年际变化.1970G2012年,华北平原多年平均大气可降水量为22.43mm,其中最大值出现在2003

年,高达25.15mm;最小值出现在2011年,仅为19.82mm(图2).从变化速率来看,1970G2012年,华北平原大气可降水量呈不显著下降趋势,速率为G0.1mm/10a.其中,在1970G2003年大气可降水量具波动微升趋势,而2003年后,大气可降水量则呈急剧波动下降态势.同时,大气可降水量变化具有明显的空间差异,主要表现在东南部降低速率较高,而西北部降低速率较低.其中射阳大气可降水量下降速率最大,为-0.27mm/

10a,且通过了0.05的显著性检验,而其余各站的大气可降水量变化趋势均不显著.

图2 1970G2012年华北平原大气可降水量线性变化(a)和大气可降水量变化速率的空间分布(b)2.1.2 季节变化.从各季节(图3a)来看,夏季和秋季大气可降水量下降速率较大,分别为-0.13mm/10a、

-0.18mm/10a;而在春季和冬季变化相对平稳.MannGKendall检验结果表明,各季节大气可降水量均未通

过0.05的显著性检验.1970G2012年,夏季平均大气可降水量最多(48.27mm);冬季平均大气可降水量最少

(5.59mm);春季和秋季大气可降水量相当(分别为15.12mm、20.62mm),这与华北平原实际降水量的季

节变化是相吻合的[21].

图3 1970G2012年华北平原各季节平均大气可降水量变化从空间上来看,不同季节大部分站点的大气可降水量均呈减少趋势,仅张家口站点一年之中有三季的大气可降水量呈增加趋势.春季和秋季的所有站点均未通过0.05的显著性检验,夏季仅射阳和张家口通过0.05的显著性检验,而冬季仅张家口通过0.05的显著性检验.

春季,华北平原北部大气可降水量降低速率较大,为-0.144mm/10a,而南部大气可降水量降低速率较

38第3期田晓磊,等:1970G2012年华北平原大气可降水量时空变化及其影响因素