山西省年降水量规律及系列代表性分析

- 格式:pdf

- 大小:195.86 KB

- 文档页数:5

2、水文2.1 流域概况凤凰箐电站为龙川江干流电站,位于龙川江下游的楚雄州元谋县境内,距元谋到城约33km。

取水口断面控制径流面积3265.5km2,取水口断面距厂房约400m,厂房至取水口区间无支流加入。

电站位臵见图2.1。

龙川江属长江水系,金沙江右岸一级支流。

发源于南华县境内天申堂附近的天子庙坡,河源地海拔约2600m。

发源后河道由西北向东南经沙桥、南华、吕合、东瓜及楚雄市区等地,其间纳入南下的支流双殿河、紫甸河。

在楚雄一带又纳入右支朵基小河、青龙河后河道转向东北,流经牟定县境内的大海波水库、禄丰县的妥安、黑井后又转为南北向,其间有右岸支流广通大河、罗深河及左岸支流牟定河、冷水河汇入。

其后龙川江穿越元谋县境,沿山势迤丽向北而行。

在县城下游地带纳入本流域最大的两条支流,即左支普登河及晴蛉河。

支流汇入后于元谋县的江边附近汇入金沙江。

龙川江流域涉及南华、姚安、牟定、楚雄、禄丰、武定、大姚、永仁、元谋九个县市。

流域径流面积9255km2,河长245km,流域形状系数0.154。

流域内水系发育,支流众多。

其中径流面积大于100km2的就有12条。

较大支流有晴蛉河(全长145km、径流面积3548km2)、普登河(全长95.0km,集水面积1138km2)及牟定河(全长44.4km,集水面积405km2)。

工程区位于楚雄州境内海拔最低的“元谋县断陷盆地”,地层岩性主要为片岩、千枚岩、石英岩。

分布于元谋盆地西面、西南面上覆主要为中生界红色泥岩、砂岩等。

龙川江流域为我省人口稠密地区、流域内人类活动影响频繁,上世纪50年代后电站上游就陆续修建了毛板桥、老厂河、大海波、九龙甸等七件中型及众多小(一)、小(二)型水库。

中型水库库容总计1.65亿m2,对下游的年径流,尤其是枯段径流的总量及过程影响较大。

在凤凰箐电站~小黄瓜园区间又增加了河尾水库等三件中型工程。

中型水库大多修建于上世纪50年代末期,库容最大的九龙甸水库修建于1958年,总库容6300万m3;其次是大海波水库;v总=3300万m3,建于1958年;毛板桥水库:v总=2083万m3;1956建成,其余水库的库容均不足2000万m3。

近50年黄河流域水资源变化特征分析周成虎中国科学院地理科学与资源研究所黄河流域大部分地区属于半干旱和半湿润区, 水资源条件先天不足, 人均占有年水资源量仅为全国平均的1/5。

作为我国北方地区最大的供水水源, 黄河以其占全国河川径流2%的有限水量, 担负着本流域和下游引黄灌区占全国9%的耕地面积和12%人口的供水任务, 同时还要向流域外部分地区(含河北与天津及青岛)远距离送水(刘昌明,2004)。

过去50年黄河流域水循环和水资源情况发生了巨大的变化。

从20世纪60年代以来水循环要素均呈减少的趋势,黄河流域从1972-2000年间有22年出现断流。

在人类活动的影响下, 流域水资源状况日益恶化。

特别是近20 多年来干流、主要支流下游断流频繁发生, 不仅使水资源供需矛盾加剧, 而且对流域的生态环境带来一系列冲击(刘昌明,2004)。

河川径流是黄河流域重要的水资源。

本项研究主要着眼于对河川径流的分析。

根据1956-2000年的实测资料分析,唐乃亥测站的多年平均年径流量为203.93m3s-1,占全流域产流量38.13%;兰州站为329.89 m3s-1,占61.68%;花园口站为532.78 m3s-1,占99.6%,利津站为534.79 m3s-1。

所以黄河上游是黄河流域的主要产流区,特别是黄河源区,这也是本项研究的重点区。

(一) 近50年黄河流域降水及其变化1、流域降水的空间分布1951-2000年黄河流域花园口以上多年平均降水量为449.9mm,空间分布的总趋势是由东南向西北递减。

降水量最多的是流域东南部湿润半湿润地区;秦岭、伏牛山及泰山一带年降水量为800~1000mm;水量最少的是流域北部的干旱地区,宁蒙河套平原年降水量只有200mm。

如用200、400、600 mm年降水量等值线大致代表黄河流域的年降水地带性, 即干旱区、半干旱区与半湿润区, 其中200mm线东-西变幅不大,约100km;600mm线主要是南-北变化,南-北变幅大于300km;400mm年降水量等值线大致代表黄河流域年平均降水(449.9 mm)情况, 而400mm年降水量等值线各年南-北(纬向)与东-西(经向) 的摆动都很大,在黄河流域可达400km以上。

降水集中度开题报告降水集中度开题报告一、研究背景和意义降水集中度是指在一定时间内,降水量在时间和空间上的分布特征。

降水集中度的大小对于气候变化、水资源管理、农业生产等方面都具有重要的影响。

在全球气候变暖的背景下,研究降水集中度的变化趋势以及其对社会经济的影响,对于制定应对气候变化的政策和规划具有重要的意义。

二、研究目标和内容本研究旨在分析降水集中度的变化趋势,并探讨其对人类社会的影响。

具体研究内容包括:1. 收集历史降水数据:通过收集各地区的历史降水数据,建立降水集中度的统计模型。

2. 分析降水集中度的变化趋势:利用统计学方法,对不同地区和不同时间段的降水集中度进行分析,探讨其变化趋势。

3. 探讨降水集中度与气候变化的关系:通过对降水集中度和气候变化的相关性进行研究,揭示二者之间的内在联系。

4. 研究降水集中度对社会经济的影响:通过对降水集中度与农业生产、水资源管理等方面的关系进行研究,分析其对社会经济的影响。

三、研究方法和数据来源本研究将采用以下方法进行研究:1. 统计学方法:通过对历史降水数据的统计分析,建立降水集中度的统计模型,揭示其变化规律。

2. 相关性分析:通过对降水集中度和气候变化的相关性进行分析,探讨二者之间的关系。

3. 案例研究:选择几个具有代表性的地区,通过对其降水集中度和社会经济的关系进行深入研究,揭示降水集中度对社会经济的影响。

数据来源包括:1. 气象数据:从气象部门获取各地区的历史降水数据。

2. 统计数据:从相关部门获取社会经济数据,包括农业生产、水资源管理等方面的数据。

四、预期成果和创新点本研究预期将得出以下成果:1. 揭示降水集中度的变化趋势:通过对历史降水数据的分析,揭示降水集中度的变化趋势,为制定应对气候变化的政策和规划提供科学依据。

2. 探讨降水集中度与气候变化的关系:通过对降水集中度和气候变化的相关性进行研究,揭示二者之间的内在联系,为深入理解气候变化的机制提供新的视角。

我国南方夏季降水异常和旱涝特征分析吴芳蓉;陈少勇;康景芬;李晓霞;李晓琼【摘要】利用我国南方225个测站降水资料和NCEP/NCAR再分析资料,采用线性趋势分析、EOF、合成分析等方法,分析了1961-2010年南方夏季降水异常变化的规律.结果表明:1) 南方夏季降水的稳定性从西向东递增.各月中以7月稳定性最差,其次是8月,6月最好;2) 南方夏季降水呈东部增多西部减少的分布特征,西部以-5--20 mm/(10 a)的速率不显著减少,东部大多数区域以5-30 mm/(10 a)的速率不显著增多,其中浙江东部-江苏东南部显著增加;3) 南方夏季降水异常主要有全区一致型、南北差异型和东西相反型3种分布模态;西太平洋副热带高压和南支槽是影响南方降水异常的主要系统,两系统的空间配置及其强度变化决定了南方降水异常的不同分布型;4) 南方夏季旱涝分布具有相似之处,干旱发生频率高的区域也是洪涝的高频区,但各月分布有差异,夏季及各月的洪涝发生频率高于干旱频率.【期刊名称】《气象与减灾研究》【年(卷),期】2017(040)002【总页数】8页(P92-99)【关键词】夏季降水;气候异常;干旱;洪涝;影响系统【作者】吴芳蓉;陈少勇;康景芬;李晓霞;李晓琼【作者单位】白银市气象局,甘肃白银 730900;白银市气象局,甘肃白银 730900;白银市气象局,甘肃白银 730900;平凉市气象局,甘肃平凉 744000;白银市气象局,甘肃白银 730900【正文语种】中文【中图分类】P468受季风影响,夏季是中国降水普遍最多的季节。

夏季降水量时空变化大,其异常变化常常造成旱涝灾害。

例如,受东亚夏季风偏南影响(徐国强和朱乾根,2002),1998年长江洪水是继1931年和1954年两次洪水后,20世纪发生的又一次全流域型的特大洪涝之一,全国共有29个省(区、市)遭受不同程度的洪涝灾害,其中,江西、湖南、湖北、黑龙江四省受灾最重。

晋阳古城西城墙病害原因分析土遗址是一类以土为建筑材料的古遗址,它属于不可移动文物。

其本身具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值。

由于其自身本体体积一般较大,多数遗存于野外,受自然环境影响因素较多,致使其保护工作有极大的难度。

同时由于其不可再生性,一旦其遭受破坏就会造成永久性的损失。

本文通过对其他文献的参考及对晋阳古城西城墙的调查,(1)确定了晋阳古城西城墙遗址在土遗址中的划分,按建造方式,晋阳古城西城墙属于粉土夯筑;按建筑用途,晋阳古城西城墙属于古城类土遗址。

(2)确定了晋阳古成西城墙的病害主要有顶面冲沟、剥蚀、酥碱、生物风化及人为的破坏。

(3)初步分析了晋阳古城西城墙本体病害的成因。

关键词:晋阳古城西城墙,土遗址,病害一、前言随着国家经济的快速发展,国家对传统文化的重视与弘扬发展也越来越重视。

晋阳城作为中国北部重要的政治、经济和军事中心之一,在中国历史的进程中具有显著的作用,是中原王朝安危所系的战略屏障,为中华民族多元文化的融合做出了重要贡献。

晋阳古城从建成伊始沿用了1500余年,是城市格局较为完整、文化遗存埋藏较为丰富的古代城市遗址。

它本身就是我们传统中华文化的一部分,同时它也是中华传统文化的载体,保护好晋阳古城遗址对于我们了解民族历史,弘扬我们的优秀传统文化有着重要的意义。

晋阳古城遗址(公元前5世纪~公元10世纪)位于山西省太原市晋源镇,是我国中原地区历史悠久、价值突出的大型城市遗址之一,曾为战国时期赵国的都城(早期)、北齐的陪都、北汉的别都、唐代的北都,在春秋至宋代的1450余年间,特别是隋唐五代时期一直是我国北方的军事、政治、经济重镇。

现存古城遗址面积约20平方公里,较完整地保存了唐、五代时期的城市规模,2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位【1】。

晋阳古城西城墙作为晋阳古城遗址的重要一部分,研究它所处的自然地理环境及所受病害的类型及成因,对于保护古城遗址及对以后类似遗址建筑的保护有着重要作用。

一.简答1.水资源评价分区的目的及如何分区?目的:以利于在一个相当长的是期内各项水利规划都采用统一的基本资料,也有利于不同时期规划成果的参照与比较。

原则:1)尽可能保持流域水系的完整性。

2)供水系统一致,同一个供水系统划在一个区内。

3)边界条件清楚,区域基本封闭,有一定的水文测验或调查资料可供计算和验证。

4)自然地理条件和水资源开发利用条件基本相似的区域划归一区。

5)尽量照顾行政区划的完整性。

方法:先按流域和水系划分一级区,再根据水文和水文地质特征及水资源开发利用条件划分二级或三级区。

(10个一级区,77个二级区)2.降水资料三性审查(可靠、一致、代表)为什么要审查:为了提高降水量分析计算成果的精度与合理性。

可靠性:对原始资料的可靠程度进行鉴定。

方法:与邻近站资料比较、相关分析法、与其他水文气象要素比较(如:用年降水径流关系进行审查)一致性:指一个系列不同时期的资料成因是否相同。

方法有:单累计曲线法、双累计曲线法。

代表性:指本资料的统计特征能否很好的反映总体的统计特征。

代表性分析包括周期分析(方法有:方差分析法、差积曲线法、滑动平均值过程线法);稳定期与代表期分析(方法有:累积平均值过程线法、长短系列相对误差分析法)。

3.在什么情况下要对径流资料进行还原?为什么要进行还原?还原的方法有哪些?为了使河川径流及分区水资源量计算成果基本上反映天然情况,并使资料系列具有一致性,满足采用数理统计方法的分析计算要求,凡测站以上受到水利工程及其他人类活动影响,消耗、减少及增加的水量均要进行还原。

方法有分项调查还原法、降水径流模数法、流域蒸发差值法、双累积曲线法。

分项调查还原法:对流域中各项影响因素所造成的径流变化逐一调查、观测或估算出来,就可获得总的还原水量。

表达式为:其他渗漏分洪引水蒸发水保调蓄生活工业农业实测天然W W W W W W W W W W W W ±±±±±±±+++=4. 山丘区地下水资源量的计算为什么与平原区的不同?两者的差别?不同于平原区原因:山丘区水文、地质条件复杂,研究程度较低,资料短缺,直接估算地下水补给量比较困难。

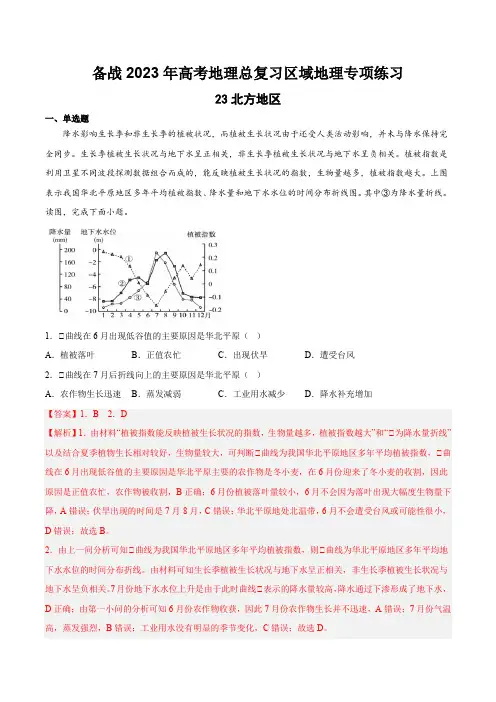

备战2023年高考地理总复习区域地理专项练习23北方地区一、单选题降水影响生长季和非生长季的植被状况,而植被生长状况由于还受人类活动影响,并未与降水保持完全同步。

生长季植被生长状况与地下水呈正相关,非生长季植被生长状况与地下水呈负相关。

植被指数是利用卫星不同波段探测数据组合而成的,能反映植被生长状况的指数,生物量越多,植被指数越大。

上图表示我国华北平原地区多年平均植被指数、降水量和地下水水位的时间分布折线图。

其中③为降水量折线。

读图,完成下面小题。

1.②曲线在6月出现低谷值的主要原因是华北平原()A.植被落叶B.正值农忙C.出现伏旱D.遭受台风2.②曲线在7月后折线向上的主要原因是华北平原()A.农作物生长迅速B.蒸发减弱C.工业用水减少D.降水补充增加【答案】1.B2.D【解析】1.由材料“植被指数能反映植被生长状况的指数,生物量越多,植被指数越大”和“②为降水量折线”以及结合夏季植物生长相对较好,生物量较大,可判断②曲线为我国华北平原地区多年平均植被指数,②曲线在6月出现低谷值的主要原因是华北平原主要的农作物是冬小麦,在6月份迎来了冬小麦的收割,因此原因是正值农忙,农作物被收割,B正确;6月份植被落叶量较小,6月不会因为落叶出现大幅度生物量下降,A错误;伏旱出现的时间是7月-8月,C错误;华北平原地处北温带,6月不会遭受台风或可能性很小,D错误;故选B。

2.由上一问分析可知②曲线为我国华北平原地区多年平均植被指数,则②曲线为华北平原地区多年平均地下水水位的时间分布折线。

由材料可知生长季植被生长状况与地下水呈正相关,非生长季植被生长状况与地下水呈负相关。

7月份地下水水位上升是由于此时曲线②表示的降水量较高,降水通过下渗形成了地下水,D正确;由第一小问的分析可知6月份农作物收获,因此7月份农作物生长并不迅速,A错误;7月份气温高,蒸发强烈,B错误;工业用水没有明显的季节变化,C错误;故选D。

陕西省榆林市佳县地处陕北高原,正常年均降水量只能满足农作物生长需水量的一半,传统耕作的谷子出苗不齐、病虫害较多,亩产较低。

湟水流域近50年降水量变化规律研究摘要:近年来,随着湟水流域经济水平的高速发展和产业调整。

水资源短缺问题困扰现代流域发展。

文章依据1960~2010年近50年湟水流域降水量实测数据,运用多指标水文统计方法分析流域降水量年内、年际以及丰枯率等变化规律。

结果显示:湟水流域降水的年内分配很不均匀,多年平均年降水量最大值出现在8月,最少是12月。

1~2月、11~12月降水量占全年的3%左右,汛期降水量占全年降水总量的60-80%左右,形成干湿季分明的特点。

年降水量的变化幅度逐渐减小,丰枯程度有所变小。

关键词:湟水流域;水文分析;降水量;用水结构1湟水流域概况湟水流域位于青海省东部,地理位置介于东经100°54′~101°55′,北纬36°13′~37°25′之间,东北和东南分别与海东地区的互助土族自治县和平安县毗邻,北至西北部与海北藏族自治州的门源县及海晏县接壤,南至西南面与海南藏族自治州的共和县及贵德县相连。

湟水自西向东穿过青海省西宁市,流经过程支流由北、南两个方向汇入湟水,流域内部河流蜿蜒,山丘绵延[1]。

湟水各河川均为山丘环抱,山高陵广,沟壑众多,三面被祁连山支脉所围,冈峦起伏,周围山地与腹部丘陵区为中更新世和马兰期后层黄土以及第三纪岩层所覆盖,形成了深谷峁状低山丘陵的黄土地貌,并构成了特有的西宁、大通、湟源等盆地,整个地形由南、西、北三面向东倾斜,境内最高点为拉脊山西段的野牛山,海拔高程4898米,最低点在湟水干流小峡处,海拔高程2168米,垂直高差2730米[2]。

流域属高原大陆性气候,其特点是气压低,冬无严寒,夏无酷暑,日照长,雨水少,蒸发量大。

气温垂直变化明显,日差大,年差小,太阳辐射强,日照时间长,光能丰富,夏季温和短暂,冬季漫长,雨量时空差异较大。

多年平均降水量345mm,年最大蒸发量1315.9mm。

太阳辐射强,日温差大,无霜期短,冰冻期长。

年日照时数2166~2860小时,且山区多于河川地区,年纪变化大于地域间变化,年总辐射量市区达6123.70kJ/m2,气温垂直变化明显,随着海拔增高而递减,年平均气温0~6℃,极端最低气温-33℃(大通)。

第2课时东西干湿差异显著

减负您的备课,让课堂精彩!

典案一教学过程案例

课题东西干湿差异显著

教学

步骤

过程与方法设计意图

我国降水的时空分布

教师(展示中国年降水量的分布图)指导学生分小

组合作完成下列题目。

学生合作探究:

(1)在图中找出1600毫米、800毫米、400毫米、50

毫米年等降水量线大致经过的地区。

(2)在图中找出学校所在省区降水量大致是多少。

(3)归纳我国年降水量的空间分布规律。

(成果展示)

(1)1600毫米年等降水量线主要分布在东南沿海地

区,800毫米年等降水量线主要通过秦岭-淮河一

线,400毫米年等降水量线大致经过大兴安岭、兰州、

拉萨一线,50毫米年等降水量线主要经过西北内陆

地区。

(2)学生合作探究。

(3)我国年降水量的空间分布总趋势是从东南沿海向

西北内陆递减。

精讲点拨:受海陆位置等因素的影响,从东南沿海

向西北内陆距离海洋越来越远,因此降水逐渐减少,

同学们可以阅读教材第34页“阅读材料”,了解我

国降水最多的地区和最少的地区。

转承:我国降水量空间分布不均,时间分配是否均

匀呢?下面我们就一起探讨这个问题。

等降水量线弯弯

曲曲,线条较复

杂,因此采取小组

合作的形式,发挥

小组中学得好的

同学的带动作用,

让他们给予基础

差的同学帮助,这

样既能够加深自

身对知识的理解,

还能够提高课堂

效率。

气候资料分析3.1不同地区的气温变化规律及其相关分析3.1.1柴达木盆地地区气温的变化趋势及特征柴达木盆地是中国三大内陆盆地之一,属封闭性的巨大山间断陷盆地。

位于青海省西北部,青藏高原东北部。

四周被昆仑山脉、祁连山脉与阿尔金山脉所环抱,面积约25万平方千米。

属高原大陆性气候,以干旱为主要特点。

年平均气温在4℃至9℃,其中昼夜温差极大,气候比较恶劣。

下面给出了1970年至2000年30a的平均温度距平图:图2 柴达木盆地年平均气温距平曲线由上图可以清晰看到,柴达木盆地呈显著增暖趋势,近30 a来年平均气温气候倾向率达到了为0.43℃/10a,增暖极为明显,远高于全国其他地区。

特别是在1985年左右产生较大幅度的波动,关于这一情况在下文中会继续讨论。

3.1.2三江源地区的气温变化趋势及特征三江源地区位于青海省南部、西南部,平均海拔3500—4800m,总面积为30.25万平方公里,属青藏高原气候系统,为典型的高原大陆性气候,表现为冷热两季交替、干湿两季分明、年温差小、日湿差大、日照时间长、辐射强烈、无四季区分。

下面给出了1970年至2000年30a的平均温度距平图:图3 三江源地区年平均气温距平曲线由上图可以看出,三江源地区近30a来年平均气温气候倾向率约为0.32℃/10a,增温趋势同样较为明显。

3.1.3 东部地区气温变化趋势及特征青海东部地区位于青海湖以东,地势较为舒缓,多河川,包括黄河与湟水河谷地,总面积1.34万平方公里,是青藏高原上为数不多的农耕地区,海拔较低(2000m左右),气候属于高原大陆性气候,寒冷、干旱、日照时间长,太阳辐射强,昼夜温差较大。

年平均气温7.25℃左右,,年均降水量为405.73毫米。

图4 东部地区年平均气温距平曲线由上图可以得出,东部地区气温呈增加趋势,增加的幅度约为0.23℃/10a,温度增加幅度较柴达木盆地与三江源地区而言有一定程度的舒缓。

3.1.4 环青海湖地区气温变化趋势及特征图 5 环青海湖地区年平均气温距平曲线由上图可以看出环青海湖地区气温呈增加趋势,其幅度约为0.33℃/10a ,温度增加幅度较大。

降雨量:从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度。

暴雨损失:暴雨损失主要包括植物截留、蒸发、填洼和下渗。

资料的代表性:现有资料系列的统计特性能否很好反映总体的统计特性,应对资料系列的代表性作出评价。

降雨强度:降雨强度是指单位时段内的降雨量,以毫米/分或毫米/时计。

下渗率:水分自地表渗入土壤中的强度。

以每小时若干毫米表示。

不连续系列:通过历史洪水调查和文献考证后,实测和调查的特大洪水需在更长的时期N内进行排位,需耗时不连贯的,其中有不少属于漏缺项位,这样的系列成为不连续系列或不连续样本。

水文循环的四大类型:降水、蒸发、渗流、径流水文循环定义:地球上的某一区域内,在太阳作用或重力作用下,水分通过蒸发、水汽输送、降水、入渗、径流等过程不断变化,迁移的现象。

地表径流过程分类:坡地漫流、河槽集流水文学的研究:水文学史研究存在于地球大气层中和地球表面以及地壳内水的各种现象发生和发展规律及其内在联系的学科。

水文现象的研究方法:成因分析法、数理统计他、地利综合法河长:从河源到河口的距离。

中泓线:河道中各横断面,水流最大流速点的连线。

深泓线(浮线):河道中和横断面最大水深点的连线。

弯曲系数:沿河流中泓线两点间的实际长度与直线距离的比值。

河槽基本特征:在平原河道,由于河中环流的作用、泥沙的冲刷与淤积,平原河道具有蜿蜒曲折的形态。

深槽与浅槽沿水流流向交替出现,有一定规律。

山区河流为岩石河床,平面形态异常复杂,无上述规律。

河流的纵断面一般是指沿河流深泓线的断面。

纵断面作用:表示出河底的纵坡和落差的分布,是推算水流特性和估计水能蕴藏量的主要依据。

河流的横断面:与水流方向相垂直的断面,两边以河岸、下面以河底为界称河槽横断面;包括水位线在内的横断面则成为过水断面。

枯水期水流通过的部分称为基本河槽,也称为枯水河槽或主槽。

只有在洪水期才被洪水泛滥淹没的部分称为洪水河槽或河漫滩。

纵比降:任意河段首尾两端的高程差与其长度之比。

《山西省水文计算手册》修编工作简报(第3期)山西省水文局《手册》修编技术组2009年12月4日各分局11月下旬的旬报全部如期上报,反映了大家对《手册》修编工作的积极性和认真的工作态度。

本期旬报,在总结上一旬工作情况和安排下一旬工作任务的同时,随着工作的深入,绝大部分分局还提出了内容大致相同的问题。

这些问题主要反映在两个方面:一是由于数据库数据缺失和错误,给资料摘录分析和计算带来很多不便;二是外省外区资料尚未搜集齐全,影响到工作进度。

综合各分局问题,技术组在简报第二部分做出回答。

11月下旬,省水利厅专门下发文件,要求各市水利局配合完成《手册》修编工作。

在文件中,要求各市水利局完成当地水利工程情况统计、包括新水源工程在内的大中型水库情况统计、大中型水库淤积情况统计、灌区和机电灌站基本情况及引水情况统计、小型水库基本情况统计等。

希望各分局主动与当地水利局联系,在水利部门的配合下,诸如水库、灌区引水、泥沙淤积资料收集等工作可以顺利完成。

时近年底,各项工作都在繁忙之中。

希望各分局《手册》修编人员,按照“《山西省水文计算手册》修编近期工作安排”进度,完成好各阶段任务,并随时与技术组联系交流,以便发现问题及时解决,保证《手册》能够如期完成各阶段任务。

一、工作进展情况及下阶段工作安排(一)工作进展情况◆大同分局1、年降水、径流、泥沙部分(1)视周边雨量站分布及资料情况,增补了周边内蒙古自治区、河北省及忻州市站点,以提高资料精度;雨量站共计167处,其中内蒙古自治区13处、河北省30处、忻州市18处。

(2)基本完成了1966年、1987年、2009年3次清泉水流量调查成果的汇编工作。

2、暴雨及设计洪水部分(1)进行了雨量摘录表和日表的部分数据库校对工作。

(2)短历时暴雨组对数据库提供的短历时暴雨成果与水文年鉴进行核对,未刊印的年鉴成果,正在用原始资料及成果资料进行补充统计工作。

(3)场次暴雨与场次洪水组完成了场次洪水的统计,并对其中部分洪水进行了最大24h洪量统计。