三元复合稠油化学降粘的室内研究

- 格式:pdf

- 大小:234.64 KB

- 文档页数:4

化学剂对复合体系表观粘度影响研究张尚武(中石化华北局盐池采油厂,宁夏盐池 751506) 摘 要:本文针对化学剂对三元复合驱体系的表观粘度的影响进行研究,通过实验验证了在三元复合体系中碱为相对分子质量非常低的无机盐,表面活性剂为平均当量只有200~550的低相对分子质量的化学剂。

它们本身对溶液粘度没有贡献。

但是,它们对含有聚合物的三元复合体系的粘度有影响。

无论加入的聚合物是部份水解聚丙烯酰胺HPA M 还是疏水缔合聚合物AP -P 4。

关键词:表观粘度;三元复合驱;驱油效率 中图分类号:T E357.46+3 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)16—0005—02 表面活性剂-碱-聚合物(ASP)三元复合驱油技术作为近些年发展起来的三次采油新技术,已从室内配方研究推广到了大规模的矿场试验及工业化应用阶段。

在三次采油方法中,由于地层的非均质性,要求注入的驱油体系必须具有一定的粘度,因此,通常加入一定量的聚合物,例如部份水解聚丙烯酰胺、疏水缔合聚合物以及其它可以增加溶液粘度的物质来改善驱油体系与原油的流度比。

因此,研究聚合物与碱和表面活性剂等化学剂之间的相互作用,对于矿场试验的流度设计具有十分重要的意义[1]。

1 实验准备实验仪器:体系粘度由Br ookfieldDV-III 型粘度计测定;实验在温度(45℃)下进行,聚合物:西南石油大学生产的水缔合聚合物AP -P 4、大庆生产的HPAM 部分水解聚丙烯胺聚合物,表面活性剂:大庆生产的CDS-1石油磺酸盐,碱:工业NaOH,实验用水为盐池采油厂采出水。

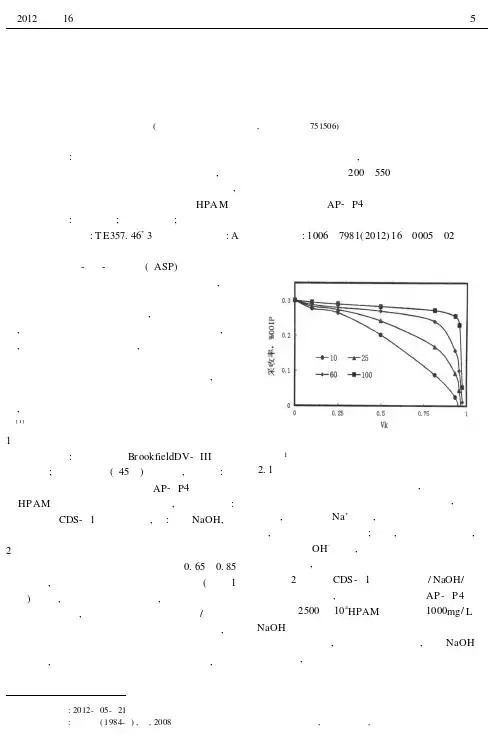

2 结果与讨论在绝大多数油层非均质变异系数的0.65—0.85的范围内,体系粘度对驱油效果的影响最大(如图1所示)。

因为,在注入许可的条件下,只有当体系粘度达到一定程度后,才能使具有驱油效率的碱/表面活性剂溶液进入到渗透率相对较低的层位和部位,而这部分层位和部位往往是水驱很难将这部分油驱出。

化学剂对三元复合驱体系性能影响的研究李欣欣【摘要】三元复合体系粘度、与原油闻的界面张力以及乳化能力对驱油效果有直接的影响,并且已经成为评价三元复合驱体系性能的重要指标.本文主要研究了复合体系中各种化学剂对体系性能的影响规律,并对影响机理进行了初步的探讨.研究结果表明,NaOH与原油易生成W/O型乳状液,碱和表面活性剂浓度对平衡界面张力有很大的影响,且二者均存在最佳浓度范围.碱的加入可以使聚合物溶液的粘度大幅下降,表面活性剂却可以使溶液粘度小幅上升.矿化度的增加可以引起聚合物溶液粘度下降,2500万HPAM的三元复合体系受矿化度影响较小,而疏水缔合Ⅰ型三元复合体系的粘度随着NaCl浓度的增加而增加.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2015(000)017【总页数】4页(P4-7)【关键词】三元复合驱;化学剂;粘度;界面张力;原油乳化【作者】李欣欣【作者单位】大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆163712【正文语种】中文【中图分类】TE357.46+3三元复合驱(alkali-surfactant-polymer flooding,ASP)是20世纪80年代在二元复合驱基础上发展起来的新技术,该体系综合发挥了聚合物、碱和表面活性剂的协同效应,通过提高驱油效率和其在油层中的波及系数而大幅度提高原油采收率[1],作为一种既经济又有效率的三次采油技术被各大油田广泛采用。

三元复合驱技术克服了聚合物驱只是扩大驱替液在油层中的波及体积,不能降低油层的最终残余油饱和度的缺点,其不仅能与原油形成超低界面张力,而且还具有较高的粘度,可大幅度提高原油采收率。

因此,其良好的驱油效果引起了国内外学者的广泛关注[2]。

评价三元复合驱体系性能的主要指标有:三元复合体系与原油间的界面张力、体系粘度以及原油与体系的乳化能力等[3]。

本文系统的研究了碱、盐、表面活性剂等化学剂对油水界面张力、三元复合驱体系粘度、原油乳化程度的影响,并对影响机理做了初步的探讨。

三元复合驱技术研究摘要:三元复合驱是20世纪80年代中期提出的三次采油新方法。

它是由碱/表面活性剂/聚合物复配而成的三元复合驱油体系,既有较高的粘度,又能与原油形成超低界面张力,从而提高原油采收率。

关键词:三元复合驱;成垢;技术三元复合驱是20世纪80年代中期提出的三次采油新方法。

它是由碱/表面活性剂/聚合物复配而成的三元复合驱油体系,既有较高的粘度,又能与原油形成超低界面张力,从而提高原油采收率。

但是,在驱油体系注入地层的过程中,当碱性的化学剂注入地层后,受地层温度、压力、离子组成和注入体系的pH值等因素的影响,与地层岩石和地层水发生包括溶解、混合和离子交换在内的多种反应。

一方面,碱性三元液中的钠离子与粘土中的钙、镁离子发生置换,形成钙、镁的氢氧化物沉淀;另一方面,在地层岩石组分中有长石、伊利石、高岭石、蒙脱土等,碱也能与这些组分作用生成Si、Al等离子,进入地层水中,打破地下液体原有的离子平衡,随着地层条件的改变又形成新的矿物质沉淀,产生大量的硅铝酸盐垢。

这些由于碱的存在而引起的垢沉积,不仅造成卡泵现象,影响抽油机的正常生产及试验的顺利进行,而且还会堵塞油层孔隙,降低驱油剂的波及系数,并使油层受到伤害,影响最终采收率。

我国大庆油田已完成的5个三元复合驱先导性矿场试验,使用NaOH的为4个试验区,在这4个试验区中,除杏五区外,均不同程度地出现结垢现象,结垢发生在采出环节,包括油井近井地带、井筒举升设备和地面集输设备,以中心采出井最为严重,也最为典型。

因此,确定三元复合驱的成垢条件及界限,研究三元复合驱过程中垢的形成机理,找出对策,保证三元复合驱技术的成功有重要意义。

一、结垢状况分析为了确定三元复合驱垢样的晶型及组成,了解试验区的结垢情况,对试验区垢样进行分析。

(一)垢样分析取三元复合驱矿场试验区垢样,如采用大庆油田采油四厂杏二西三元复合驱扩大性矿场试验区垢样为例。

具体过程为:采用-射线衍射进行物相分析,确定矿物的晶型,用-光电子能谱确定元素组成,用化学分析法确定典型氧化物的含量。

第44卷第1期 当 代 化 工 Vol. 44,No.1 2015年1月 Contemporary Chemical Industry January,2015收稿日期: 2014-06-20 作者简介:徐子健(1990-),男,河北廊坊人,硕士生,研究方向:油气田开发工程。

E-mail:guanyu9008@。

通讯作者:潘一(1976-),男,副教授,博士,研究方向:油气田开发工程。

E-mail:panyi_bj@。

三元复合驱油机理实验研究徐子健,王 斅,王 云,潘 一( 辽宁石油化工大学,辽宁 抚顺 113001)摘 要: 三元复合驱提高采收率技术于上世纪80年代开始广泛应用,指碱剂、表面活性剂、聚合物按一定比例混合作为注入液注入地层。

相对于热水驱及一、二元三元复合驱,三元复合驱能更好的降低油水间的界面张力,扩大波及体积,因此具有更好的开采效果。

通过三维井网模型实验,与热水驱实验结果进行对比,分析了宏观和微观角度下的三元复合驱提高采收率机理。

关 键 词:三元复合驱油;物理模拟;采收率;机理分析中图分类号:TE 357 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2015)01-0024-03Experimental Study on the Mechanism of ASP FloodingXV Zi-jian ,WANG Xiao ,WANG Yun ,P AN Yi(Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun 113001,China )Abstract : ASP flooding enhanced oil recovery technique is to inject the mixture of alkali, surfactant and polymer into the formation; it has been widely used since 1980s. Among all kinds of flooding techniques, ASP flooding can best reduce the interfacial tension between oil and water, and expand swept volume, so it has the best exploitation effect. In this paper, based on three-dimensional network model experiments, compared with hot water flooding experimental results, EOR mechanism of ASP flooding technique was analyzed from the macro and micro perspectives. Key words : ASP flooding ;Physical simulation ;Recovery ratio ;Mechanism analysis三元复合驱是一种进一步提高水驱油藏采收率的重要方法[1]。

稠油降粘技术研发及应用稠油是指粘度较高的原油,在开采和输送过程中常常会出现降粘的需求。

稠油降粘技术的研发及应用对于提高油田开采效率、降低成本、延长井寿具有重要意义。

本文将从稠油降粘技术的研发背景、主要方法及其在工业领域的应用等方面进行介绍。

稠油降粘技术的研发背景随着全球能源需求的不断增长,传统石油资源逐渐减少,油田产量的稳定提高成为各国的共同目标。

然而,稠油的开采和输送过程面临着粘度高、流动性差等问题,降低了开采效率和输送能力,增加了生产成本。

因此,稠油降粘技术的研发成为了当前石油工业领域的研究热点之一。

稠油降粘技术主要方法稠油降粘技术主要包括物理方法、化学方法和热力学方法三种方法。

物理方法是通过机械能、超声波等手段对稠油进行物理作用,改变其粘度。

常用的物理方法包括剪切、振荡、高压处理等。

剪切是通过搅拌、搅拌、搅拌等手段将稠油进行物理剪切,使其粘度降低。

振荡是通过振动装置对稠油进行振动,改变其分子结构,降低粘度。

高压处理是通过对稠油施加高压力,增加其流动性。

化学方法是通过添加特定的化学物质,改变稠油分子结构,降低粘度。

常用的化学方法包括添加表面活性剂、添加溶剂、添加改性剂等。

表面活性剂的添加可以改善稠油和水的亲和性,使其形成胶状液体,降低粘度。

溶剂的添加可以改变稠油的分子结构,使其变得更加流动。

改性剂的添加可以通过改变稠油分子链的结构和长度,降低粘度。

热力学方法是通过对稠油进行加热处理,改变其粘度。

热力学方法主要包括低温处理和高温处理两种。

低温处理是通过将稠油降至低温,使其粘度降低。

高温处理是通过对稠油进行加热,使其分子运动加快,粘度降低。

稠油降粘技术在工业领域的应用稠油降粘技术在工业领域的应用主要体现在油田开采和输油管道输送方面。

在油田开采方面,稠油降粘技术可以提高开采效率,降低生产成本。

降低原油粘度后,可以提高油井的产量,延长油井寿命。

此外,稠油降粘技术还可以解决开采过程中产生的沉积、堵塞等问题,保证油井的正常生产。

稠油的乳化降粘法

稠油的乳化降粘是一种将稠油转变成小分子悬浮分散体系以降低粘度的方法。

乳化降粘技术可以有效地改善稠油的流动性,从而提高稠油的利用率。

乳化降粘技术基本原理是利用乳化剂及其氧化的过程,分散稠油中的固体和液体成份。

通过在乳化剂和稠油中引入低分子量的表面活性剂,形成稠油-乳化剂-表面活性剂三元体系,从而使稠油溶解在乳化剂中,改变粘度。

在乳化剂和表面活性剂的作用下,将稠油本身、水和乳化剂融合在一起,使其变成稠油的乳状液,从而达到改变稠油的粘度。

事实上,乳化降粘技术也有一定的局限性,主要是乳化剂添加量越大,稠油的分散性越好,粘度的降低越明显,但乳化剂添加量也有一定的上限;另外,乳化降粘也可能会带来含水量的增加,这可能带来其他影响,从而导致稠油加工工艺难度增加等问题。

因此,要想利用乳化降粘技术进行稠油处理,除了要掌握乳化降粘技术的基本原理,还要充分考虑乳化剂添加量协同作用所带来的影响,以及预防并克服上述局限性。

稠油开采中降粘技术研究进展摘要:国内稠油资源丰富,先后在12个盆地发现了70多个重质油田,全国已探明控制储量约16×108t[1]。

随着常规油可开采储量的减少,国内能源供应日趋紧张,有效、经济地开采稠油越来越受到重视。

但是,由于稠油高粘度和高凝固点,流动性差,不易开采。

降粘、改善其流动性是稠油开采的关键。

目前国内外稠油开采过程中采用的降粘方法主要有:物理降粘(加热降粘法、掺稀降粘法)、化学降粘法(加碱降粘、降凝剂降粘、表面活性剂降粘、油溶性降粘剂降粘)、改质降粘法、微生物降粘法。

关键词:稠油开采;降粘技术;技术进展1导言我国的稠油资源丰富,但由于粘度高,流动性差,增加了稠油开采和集输的困难,为了改善稠油的开采和集输,必须研究稠油的性质和稠油的降粘工艺技术。

稠油之所以稠,主要是稠油中的胶质、沥青质含量高,胶质、沥青质含量越高,油的粘度也就越高,即油越稠。

原油中的胶质、沥青质并不是单一物质,它们是结构复杂的非烃化合物的混合物,胶质的相对分子质量较低,溶于油,而沥青质的相对分子质量较高,是胶质的进一步缩合物,不溶于油,分子中稠环部分成片状。

2 稠油的性质特点稠油是指在油层温度下粘度大于100mPa.s的脱气原油,但通常都在1Pa.s以上。

相较于普通轻质原油,稠油有其自身特性:粘度高、密度大(克拉玛依油田九区稠油在50℃时,平均粘度为452029mPa.s);胶质和沥青质含量高;粘度会对温度变化较敏感;O、S、N等杂原子以及Fe、Ni、V等金属元素含量较高,蜡含量低。

但我国部分油田如大庆、华北、中原等,其稠油蜡含量较高,大于10%。

3 稠油开采中降粘技术3.1加热降粘技术稠油热力降粘开采是应用了稠油对温度高敏感性,即稠油温度越高粘度越小,即应用工艺手段使稠油油层温度提高,胶质分子间、沥青质分散相间和胶质分子与沥青质分散相间通过氢键和分子纠缠而产生结构的作用力减弱,稠油中的结构被破坏,使粘度明显降低,提高油层流动性来开采稠油,在一定温度的范围内,温度升高稠油粘度将明显下降,即温度每升高10℃,稠油的粘度约下降一半;当结构完全被破坏时,稠油粘度就随温度的升高而降低得很小,即超过一定温度范围,温度继续升高,稠油的粘度降低很小。

稠油乳化降粘及破乳研究的开题报告一、研究背景随着石油资源的日益枯竭和开采难度的加大,越来越多的稠油被用于工业生产,但是稠油的高黏度和难以泵送等问题严重影响了其利用率和生产效率。

为了解决这一问题,乳化降粘和破乳技术被广泛应用于稠油生产中,通过乳化剂的作用将其分散成小颗粒,从而使得稠油粘度得以降低,提高其泵送性能和流动性。

而破乳则是在乳化降粘之后将稠油中的乳化剂分离出来,使稠油恢复原有的特性和性质,从而更好地满足生产需求。

二、研究目的本研究旨在探究稠油乳化降粘和破乳技术的应用效果和机理,通过实验分析和理论建模,深入研究稠油与乳化剂之间的相互作用,以期为稠油生产提供科学的技术支撑和理论指导。

三、研究内容和方法1. 稠油乳化降粘试验通过控制不同的温度、压力、乳化剂种类和比例等因素,将稠油成功乳化降粘,并测定其流变性能、乳浊度等物理化学性质。

2. 稠油破乳试验在稠油成功乳化降粘的基础上,通过添加破乳剂进行破乳,并测定其乳化剂的破乳效果和稠油的流变性能等性质。

3. 稠油与乳化剂的相互作用机制研究通过理论分析和实验探究,深入研究稠油与乳化剂之间的相互作用机制,搭建模型,以期为后续的研究提供一定的理论基础。

四、预期成果和意义通过本研究的开展,预计可以得出以下成果:1. 获得稠油乳化降粘和破乳技术的优化方案和工艺参数,并验证其可行性;2. 深入研究稠油与乳化剂之间的相互作用机制,构建相应的理论模型,为后续的稠油研究提供新的理论支撑;3. 为稠油生产提供科学而实用的技术支持,提高稠油的利用率和生产效率。

综上所述,本研究的开展将具有一定的实践意义和理论意义,对促进稠油生产的发展和推进新能源产业的建设将具有一定的积极意义。

石油百科:

什么是三元复合驱

三元复合驱是指在注入水中加入碱(A)、低浓度的表面活性剂(S)和聚合物(P)的复合体系驱油的一种提高原油采收率的方法。

它是20世纪80年代初国外出现的化学采油新工艺,是在二元复合驱的基础上发展起来的。

大庆油田室内研究及先导性矿场试验表明,ASP三元复合驱可比水驱提高20%以上的原油采收率。

其实质是用廉价的碱部分或全部代替价格昂贵的表面活性剂,降低化学驱所需表面活性剂用量。

加入表面活性剂能够降低残余油在地层的吸附,提高洗油效率。

碱剂的加入又降低了表面活性剂和聚合物吸附滞留损失;碱剂与原油中的有机酸反应生成石油酸皂。

石油酸皂与加入表面活性剂的协同效应、碱与表面活性剂的协同效应及聚合物的流度控制作用,使ASP驱具有较高的驱油效率,而且还能提高油层的波及体积。

聚合物能提高三元体系的黏度,控制流度比,提高驱油剂的波及体积。

这三者的优点结合起来,使三元体系兼有降低界面张力和合理控制流度比的优点,因而取得了提高采收率20%的效果。

但是,三元复合驱油剂还存在一些不足之处。

比如,强碱引起的结垢问题,表面活性剂的经济性问题,聚合物的溶解性、各种化学剂的吸附损失以及三元复合驱采出液的处理等问题。

由于部分机理不清楚和油田地质情况的复杂性,现有配方仍有待改进。

(摘自《石油石化300问》)

1/ 1。

三元复合驱中各种化学系的作用及ASP提高采收率机理摘要本文主要从概念、驱油原理、应用与敏感性分析、优缺点与发展方向等方面对三元复合驱(ASP)碱—表面活性剂—聚合物体系进行了论述,发现三元复合驱的高效驱油源于碱、表面活性剂、聚合物三者的协同作用降低了表面张力,改善了油水流度比,驱油效率高,可以清除水驱无法清除的重质残余油。

三元复合驱的许多缺点也不应忽视,其中起到决定其在地层效果的是碱,碱类物质既可以作助剂、牺牲剂也可以对地层和设备造成比较严重的破坏,同时高矿化度及含粘土岩的地层等都会为ASP技术的使用造成阻碍。

由于ASP需要用表面活性剂来降低对碱的依赖,因此需要研究新型表面活性剂来克服目前在利用ASP时的困难。

一、三元复合驱概述三元复合驱(ASP)是指碱—表面活性剂—聚合物组成的复合驱油体系,是在碱水驱和聚合物驱方法基础上发展起来的三次采油新技术[1],由于聚合物的驱油机理只是提高波及体积,所以单独聚合物驱提高采收率幅度较小[2];微乳液—聚合物驱虽然在技术上已取得成功,但成本较高,所以需要研究新的技术上和经济上都可行的提高采收率新技术,为此开展了表面活性剂—碱—聚合物复合体系驱油技术研究。

ASP驱油体系技术被证明是一种提高原油采收率的有效方法。

它主要是利用费用低廉的碱与原油中天然有机酸作用生产,天然表面活性剂(石油皂),并外加少量的合成表面活性剂以增强其界面活性,从而提高采油效率。

目前,三元复合驱(ASP)在国内的起步比较晚,但进展比较快。

与其它化学驱相比,三元复合驱提高采油效率比较明显,而且成本也很低。

二、三元复合驱驱油原理SP复合驱提高原油采收率的主要机理是油水界面间超低界面张力的取得及流度比的改善,从而进一步改善了驱替过程的扫及效率和波及效率,导致采收率有较大幅度的提高。

具体地讲,在ASP体系驱中,ASP溶液中的表面活性剂以及碱与原油中的有机酸反应生产石油酸皂吸附在油水界面,使其界面张力下降,毛细管数增加,被捕集的油珠破碎成尺寸更小的油滴,使它们流动。

稠油降黏方法研究现状及发展趋势关键词:稠油降黏方法研究现状;发展趋势;前言:随着经济的发展,对资源的消耗日益增加,稠油降黏越来越受到关注。

主要阐述了几种稠油降黏方法的作用机理及研究进展。

一般对稠油的运输和开采分别采用不同的方案。

但每种降黏法都有一定的局限性,如加热降黏需要消耗大量热量,存在一定的经济损失;掺稀降黏中的稀释剂储量有限,经济效益低。

一、稠油降黏机理一般原油的凝点与正构烷烃数有关,黏度由胶质、沥青质含量决定。

稠油高黏度的是指其内部分子间的强作用力形成大分子结构。

重油中的胶质沥青质由氢键或π- π 键与胶质分子相结合。

原油的高黏度是由于粒子通过氢键的连接,形成了大量的胶束。

因此要实现降黏的效果就要削弱胶质、沥青质等大分子间的相互作用。

一般来说降黏规律,稠油的温度越低,相对密度越小,黏度越小。

对于胶质沥青质含量高的高黏原油一般采用加热降黏的最经济手段。

稠油间分子作用力越小,黏度越小。

二、稠油降黏方法研究现状2.1 加热降黏法通常稠油的黏度随温度的升高而降低,因此可通过升温来降低黏度。

在原油运输中,原油黏度高会给管道产生阻力,增加运输的成本,因此通常在原油进入管道前进行加热,通过升高温度降低黏度,进而减小阻力。

加热降黏法操作简单、方便、效果好,但是对原油加热需要消耗大量能源,经济损失大,同时易发生凝管事故,并需要停输都再次启动。

目前,该方法虽普遍应用,但是发展趋势不好,将逐渐被其它技术取代。

2.2 微生物降黏法降黏机理主要有三种:1)微生物会分解长链烷烃、胶质沥青质和石蜡,从而将长链饱和烷烃转化成支链或低碳数的不饱和烷烃,进而降低黏度[ 8 ]。

2)微生物新陈代谢会产生表面活性剂,改变稠油的油水平衡,进而降低黏度;3)一些产气菌在地下产生气体,使原油膨胀从而降低黏度。

微生物降黏技术目前被广泛应用,其具有效率高、成本低、无污染、产出液易处理等优点。

正适合应用于我国稠油含水量高、采出率低的稠油,此方法大大提高了采出率。

江苏油田三元复合驱研究袁玉峰;吴昊;虞建业;宋传娟;蒋平;张贵才【摘要】针对江苏普通稠油油藏水驱采收率低的问题,通过配方优化和岩心物模驱替实验,构建了适合区块原油的三元复合驱配方.首先通过动态界面张力评价,筛选出了具有较高界面活性的表面活性剂/碱体系;同时采用不同HLB值的表面活性剂复配,优化体系的亲水亲油平衡,获得了具有超低界面张力的二元体系.最后通过岩心驱替物理模拟实验,评价了碱/表二元复合驱、聚合物驱、三元复合驱的驱油能力.结果表明,对于普通稠油油藏,单纯碱/表二元体系由于无法提高波及系数导致其提高采收率能力较差,而三元驱体系可以兼顾波及系数与洗油效率,所以获得了较高的采收率,因此对于水驱稠油提高采收率的首要指标是提高驱油剂的波及效率.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2016(016)015【总页数】4页(P184-187)【关键词】三元复合驱;稠油;提高采收率【作者】袁玉峰;吴昊;虞建业;宋传娟;蒋平;张贵才【作者单位】中石化江苏油田分公司工程院,扬州225009;中国石油大学(华东)石油工程学院,青岛266580;中石化江苏油田分公司工程院,扬州225009;第二采油厂工艺研究所,庆阳745100;中国石油大学(华东)石油工程学院,青岛266580;中国石油大学(华东)石油工程学院,青岛266580【正文语种】中文【中图分类】TE357.46三元复合驱是提高原油采收率的重要手段。

其主要作用机理是将表面活性剂、碱以及聚合物按一定比例混合后注入地层,起到降低油水界面张力、提高水油流度比从而提高原油采收率。

三元复合驱技术起源于20世纪80年代,在我国各大油田已经广泛应用[1]。

江苏油田某区块原油黏度大(在地层温度59 ℃下黏度为245.4 mPa·s),属普通稠油油藏。

相比于常规原油,由于水油流度比较大,稠油水驱采收率比常规原油要低10%以上;而采用热采方法(蒸汽吞吐、蒸汽驱)的成本较高[2]。