淮河干流枯水期水量调度管理与保障措施体系浅析

- 格式:pdf

- 大小:245.82 KB

- 文档页数:3

淮河流域重要河流生态流量(水量)保障性分析夏冬;梁丹丹【期刊名称】《治淮》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】3页(P31-33)【作者】夏冬;梁丹丹【作者单位】淮河水利委员会水文局(信息中心) 233001;淮河水利委员会水利水电工程技术研究中心 233001【正文语种】中文一、前言生态流量,广义上讲是指维系河湖生物多样性健康可持续的流量,保持河道形态稳定的输沙流量,保持河湖水质要求的污染物降解流量,维持河口咸淡平衡的流量等。

从维持河流自然生态系统最基本的需要这一狭义概念理解来看,生态流量是指维持河流生态与环境需要的最小流量。

2015年4月,国务院印发的《水污染防治行动计划》首次提出了生态流量这一概念,指出要将生态流量(水位)作为流域水量调度的重要参考,加强江河湖库水量调度管理,维持河湖基本生态用水需求,重点保障枯水期生态基流。

河湖生态水量(流量)的确定和保障,是水资源开发利用、节约、保护、配置、调度管理的重要基础性工作,也是加强水资源开发利用管控、推进河湖生态保护修复的基本要求,事关生态文明建设和水利改革发展的全局。

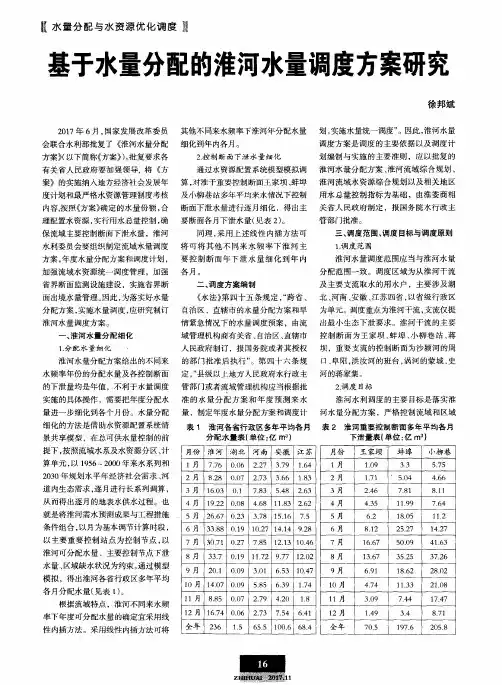

表1 淮河流域重要河流控制断面基本信息表序号省级行政区1 淮河干流重要河湖主要控制断面控制面积(km2)王家坝 30630 安徽省2蚌埠 121330 安徽省3小柳巷 123950安徽省4洪汝河班台 11280 河南省5史灌河蒋家集 3488 河南省6沙颍河周口 25800 河南省7界首 29290 安徽省8涡河黄庄 4236 安徽省9安溜 4048 安徽省10 蒙城 15475 安徽省11 沂河临沂 10315 山东省12 省界(港上) 10419 江苏省13 沭河大官庄 4529 山东省14新汴河省界(新安)5200 江苏省15 永城闸 2237 河南省16包浍河黄口集闸 1201 河南省17奎濉河伊桥 311 安徽省表2 方案一生态基流、基本生态水量现状保障程度表序号河湖水系名称面名称水文系列生态基流(m3/s)基本生态水量(万m3)指标值保障程度(%)指标值保障程度(%)主要断1 淮河干流王家坝 1980~2016 16.14 98.6% 72023 100.0%蚌埠 1980~2016 48.35 91.2% 202914 100.0%小柳巷 1982~2016 48.35 97.5% 221809 100.0%2 洪汝河班台 1980~2016 3.8 91.8% 26583 100.0%3 史灌河蒋家集 1980~2016 4.3 92.7% 28318 100.0%4沙颍河周口1980~2016 4.3 80.1% 25946 97.3%界首 1980~1986、1996~2016 5.5 70.2% 33209 100.0%5 涡河黄庄 1980~2016 0.69 27.3% 2861 51.4%安溜 1983~2016 0.97 28.8% 3776 94.1%蒙城 1980~1993、1995~2016 2.5 29.8% 13576 83.3%6 沂河临沂 1980~2016 2.48 72.8% 26431 89.2%港上 1980~2016 1.74 50.4% 17857 81.1%7 沭河大官庄 1980~2016 1.14 52.9% 12244 83.8%新安 1980~2016 0.65 27.8% 13039 70.3%8新汴河永城闸1980~1988、1990~1992、1995、1997~2016 0.35 15.5% 1768 48.5%9 包浍河黄口集1980~2016 0.33 22.8% 1410 62.2%10奎濉河伊桥 1980~2016 0.27 76.4% 1020 89.2%淮河流域位于我国东部,介于长江、黄河两大流域之间,属于南北气候过渡带。

淮河灾害治理措施方案背景介绍淮河是中国的第五大河流,流域面积10.8万平方公里,跨越江苏、安徽、河南、山东四个省份,区域经济发展重点区域,也是中国重要的粮食产区。

然而,长期以来,淮河流域常年遭受洪涝、旱灾等自然灾害的威胁,给当地的经济和人民的生命财产安全带来了巨大的影响。

因此,淮河灾害治理成为了当地政府和社会各界都关注的问题。

灾害治理措施加强防洪工程建设淮河流域的洪水灾害主要是由汛期洪水、严重天气和台风等自然灾害引发。

因此,加强防洪工程建设是治理淮河灾害的重要措施之一。

具体措施包括:•加强堤防建设。

加大堤防加高加宽的力度,保证防洪能力。

•对淮河一些河段进行拓宽改造。

这可以增加水流通量,提高河流的调蓄能力。

•加强基础设施建设。

例如建设提前收储设施,加大泵站、防洪闸门建设等。

加强水资源的管理淮河流域的地下水资源丰富,但由于人为因素,水资源被破坏,灾害风险加大。

因此,加强水资源的管理也是治理淮河灾害的重要措施之一。

•加强高效节水灌溉技术的推广。

•加强污水治理和减少水土流失。

这可以减轻洪水灾害对农村和城市的影响,保证生态环境的改善和生活质量的提高。

加强灾后重建当自然灾害导致淮河流域内出现了一些重大的损失时,政府和社会各界需要灾后重建。

其包括但不限于:•恢复基础设施:包括道路、桥梁、排水设施、供水设备等。

•支持民众重建家园:通过发放义务工资、拨款、住房救助等方式解决居民重建房屋的问题。

•重建生产经营、失业人员就业等。

结论纵观淮河流域的治理历程,无论是春汛还是秋汛期间,淮河都是一个需要加强管理和控制的危险水域。

面对大量失地的城市,要大力推行淮河生态经济区的建设,加快淮河流域的产业转型和资源利用效率,从而提高淮河流域的生态环境、防洪能力、国土资源利用率,使之成为中国的重要经济支柱和美丽河流。

淮河灾害治理方案背景淮河是我国重要的河流之一,流域面积达到270,000平方公里,跨越江苏、安徽、河南和山东四个省份。

由于持续的弱势情况和气候变化等原因,淮河流域经常发生严重的洪涝灾害,给当地人民和经济带来极大的损害。

为了有效治理淮河洪涝灾害,并提高淮河防洪能力,相关部门制定了一系列综合性的治理方案。

淮河防洪工程目前,淮河防洪工程是我国规模最大、技术含量最高的综合性防洪工程之一,主要包括:•工程开发•河道整治•堤防加固•水电工程•水资源开发其中,整治淮河干流和十七条大堤、加固沿岸小堤,可有效降低淮河洪峰流量和洪峰水位,保护附近城市和乡村的安全。

此外,规划和建设闸口、水库和泵站等水利设施,储水和调度水资源,也是防洪的重要措施。

防洪预警系统为了及时了解河流水情和排洪进度等信息,淮河流域建立了防洪预警系统,通过安装计算机、无线电和电话等信息化设备,实时掌握淮河流域内各水文站点的洪水情况。

同时,还将防洪预警数据上传至省级防汛指挥调度平台,分析和判断洪水发生的可能性和影响范围,并针对性地调降排涝设备的工作进度和指示调度任务。

社会民众参与防洪管理不仅仅是政府和企业的责任,同时也需要社会民众的参与和支持。

淮河流域建立了一系列防洪志愿者服务队伍,每年定期开展防洪科普和教育等活动,帮助社区居民了解防洪知识和措施。

在淮河干支流进行堤岸加固、淤积泥沙清理、码头加固等工程中,也需要社会各界的力量和支持,帮助政府有效开展防洪工作。

总结在当今社会,生态保护和环境治理已经成为国家发展的战略重点。

通过提高环境治理能力,规范现有开发侵占、修复生态系统,无疑是淮河流域防洪的有效途径。

同时,在治理淮河洪涝灾害过程中,政府、企业和社会各界需要紧密协作、共同努力,推动淮河流域防洪工作取得更加显著的成效。

Water Conservancy & Hydropower︱170︱2017年2期 淮河流域水资源与水环境问题及对策张文婷1 侍 猛1 薛潇凡21.江苏省水文水资源勘测局宿迁分局,江苏 宿迁 2238002.南通水文局,江苏 南通 226006摘要:水资源问题是新世纪以来我国所面临主要问题之一。

淮河流域是我极具发展潜力的地区。

但目前在淮河流域面临着很严重的水资源问题。

本文通过对淮河流域水资源的问题进行分析,提出了几点解决水资源问题的对策。

希望为以后在这一方面的研究提供一份可供参考的资料。

关键词:水资源;污染;短缺中图分类号:TV211.1 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)02-0170-011 引言 淮河流域位于我国的东部地区,是在长江和黄河两大流域之间的一大片地区,流域的面积约有27万km 2,包括淮河和沂沐泅河这两大水系,流域所覆盖的地区有山东、安徽、河南、湖北以及江苏的40多个地级市,人口数量有1.65亿,平均密度611人/km 2,流域的人口密度居全国之首。

此外,淮河流域物产资源丰富,是国内重要的能源基地和粮食基地。

因此,淮河流域在国内的工农业生产中有着很重要的地位。

在以前,淮河流域的周边地区山清水秀,沿岸的人民生活富足,自古盛传“走千走万,不如淮河两岸”美誉。

但是随着国家工业化的发展以及近年来城镇化的推进,水污染问题已经影响了两岸人民的生活,水资源问题的矛盾也是越来越突出。

在上世纪70年代,水污染现象开始加剧,污染造成的影响也越来越严重,已经严重危害了淮河流域数千万百姓的生存以及该地区经济的发展,成为了制约流域经济发展的主要障碍。

2 淮河流域水资源问题 2.1 水资源短缺 水资源短缺将是流域内长期面临的形势。

淮河流域水资源总量不足,人均水资源占有量不足全国的四分之一,而且由于处于南北气候的过渡地带,流域内的降水空间分布不均,水资源开发的难度较大。

近20年以来,流域内的水资源总量持续减少,这更加剧了原先的水资源短缺的问题,因此水资源短缺是现在面临的主要问题。

淮水北调背景下泵站群的联合调度与管理模式摘要:随着我国经济社会的快速发展,水资源短缺问题日益突出,尤其是北方地区。

为解决这一问题,国家提出了南水北调工程,而淮水北调工程作为国家南水北调东线配水工程和引江济淮的重要延伸工程),承担着缓解皖北地区水资源短缺、促进区域经济发展的重任。

本文以淮水北调工程为背景,探讨泵站群的联合调度与管理模式,为类似工程提供借鉴和参考。

关键词:淮水北调;泵站群;联合调度;管理模式1淮水北调工程概述淮水北调工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一,是安徽省“三横三纵”水资源配置体系的跨区域骨干调水工程。

工程主要承担着支撑和保障皖北地区加快发展的重大基础设施任务,兼有工业供水、灌溉补水和减少地下水开采、生态保护等显著综合效益。

调水线路全长268公里,跨越蚌埠、宿州、淮北三市七县(区),工程规模为大(2)型,工程等别为Ⅱ等。

2淮水北调背景下泵站群的联合调度与管理模式的重要性2.1泵站群联合调度的必要性在淮水北调工程中,泵站群承担着将水源从蚌埠市经宿州市、淮北市输送到萧县的重任。

由于工程线路长、涉及区域广,单一泵站的调度难以满足整个输水系统的需求。

因此,对泵站群进行联合调度,优化水资源配置,确保输水任务的顺利完成具有重要意义。

2.2泵站群联合调度与管理模式的优势在泵站群联合调度与管理模式下,可以充分发挥各泵站的优势,实现水资源的合理分配。

通过优化调度策略,提高水资源利用效率,降低运行成本,确保工程效益的最大化。

此外,联合调度与管理模式还有助于减少单一泵站故障对整个输水系统的影响,提高系统的稳定性和可靠性。

3泵站群联合调度与管理模式3.1调度原则首先,优先级原则是的基本准则。

根据各泵站所承担的任务和作用,对它们进行优先级排序,以确保在关键时刻,重点泵站能够优先得到调度。

这一原则旨在满足关键地区的用水需求,保障民生和经济社会发展的用水安全。

其次,致力于实现能耗优化。

在确保供水需求的前提下,通过优化泵站群的运行方式,降低能耗,提高运行效率。

(管理制度)淮河流域落实最严格水资源管理制度实施方案20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有淮河流域落实最严格水资源管理制度实施方案水是生命之源、生产之要、生态之基。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号),加快实行最严格水资源管理制度,以水资源的可持续利用支撑流域经济社会的可持续发展,根据《中国人民共和国水法》及淮委的工作要求,结合淮河流域水资源管理的实际情况,制定本实施方案。

一、淮河流域实施最严格水资源管理制度的必要性淮河流域水资源赋存条件和生态环境情况且不优越,人口众多,经济社会发展迅速,水资源分布和经济社会发展布局不相匹配,加之部分地区于追求经济增长过程中,对水资源和环境的保护力度不够,加剧了水资源短缺、水环境和水生态恶化。

随着人口增长、经济社会发展和人民生活水平的提高,全社会对水资源的要求越来越高,淮河流域面临着比较严峻的水资源问题。

壹是水资源总量不足,供需矛盾突出。

淮河流域地处我国南北气候过渡带,人均、亩均水资源占有量低。

受自然和工程条件影响,淮河流域资源型、水质型和工程型缺水且存。

由于水资源分布和流域经济社会发展格局不协调,加剧了流域水资源开发利用难度,使得淮河流域水资源供需矛盾十分突出。

近年来流域内壹些城市出现了不同程度的缺水,个别城市缺水形势严峻。

随着淮河流域经济社会快速发展和城市化进程加快,水资源总需求仍会增加,水资源短缺问题日渐成为制约流域经济社会发展的主要瓶颈。

二是水资源利用效率和效益不高。

随着经济布局和产业结构的调整、技术创新、节水灌溉技术推广应用,水资源利用效率虽有所提高,但和国际先进水平相比,淮河流域用水效率和效益总体较低,用水方式粗放、用水浪费等问题仍然突出。

工业用水重复利用率偏低,万元工业增加值用水量是发达国家的几倍。

农业用水方面,渠系完好率低, 工程配套差,水的利用效率不高,灌溉水利用有效系数较低。

淮河流域水量分配技术方法与实践常春晓 李忠莉 李瑞杰 孟 伟(中水淮河规划设计研究有限公司 合肥 230601)1 引言《中华人民共和国水法》明确规定“应当依据流域规划和水中长期供求规划,以流域为单元制订水量分配方案”。

淮河流域地跨湖北、河南、安徽、江苏、山东五省,水资源短缺且时空分布不均,水资源供需矛盾突出。

通过开展主要跨省江河流域水量分配方案制订工作,明确流域可分配水量及各相关省份水量分配份额,建立水资源最大刚性约束机制,抑制不合理用水需求,促进水资源优化配置,对于实现水资源的节约、保护及合理开发,助力区域经济转型升级及高质量发展具有重要意义。

2 淮河流域水量分配成就按照水利部统一部署,淮河水利委员会于2011年4月成立了淮河流域主要江河流域水量分配工作领导小组,正式启动了水量分配工作,淮河流域第一批三条跨省河流(淮河,沂河,沭河)和第二批施海水利用工程,在2020年基础上增供2.9亿m³。

5.4 江淮地区主要通过引江济淮工程,崔家湾水库工程等,到2020年新建工程增供水量1.3亿m³,到2030年再建设魏江水库等工程,在2020年基础上增供0.8亿m³。

5.5 中原经济区对现有蓄水工程、引提水工程实施加固、配套、改造和改扩建等工程措施进一步挖潜,到2020年可增加供水量5.6亿m³,到2030年在2020年基础上增供3.8亿m³。

主要通过南水北调中线后续工程、引江济淮工程,临淮岗水资源综合利用工程,汝河灌区引水工程、引淮济阜工程等,适度利用浅层地下水,充分利用其他水源,到2020年新建工程增供水量71.9亿m³,到2030年再建设下汤水库、袁湾水库工程等,继续适度开发利用浅层地下水,在2020年基础上增供33.9亿m³。

6 特枯干旱年水供求对策6.1 城镇限制用水措施在确保城镇居民生活用水,力保大、中型重点企业的必需用水的同时,降低其用水定额,限制高耗水企业及一些中小型企业的用水,必要的时候要实施分时段供水、超额用水部分大幅提高水价等手段抑制用水。

枯水期农业用水节约与管理措施随着全球气候变化和人口增长,水资源日益紧缺。

在农业领域中,水是农作物生长的基础,缺水不仅会影响植物的生长发育,还会导致农业生产的减产和质量下降。

尤其是在枯水期,缺水对农业生产的影响更为明显。

因此,农业用水节约与管理措施十分重要。

第一,加强农业用水管理。

农业用水管理不仅是制定科学合理的水资源分配方案,还包括农民自愿遵守水资源使用的规则和制定惩罚措施。

农业用水管理应该注重科学化、规范化、综合化和人性化,实现高质量、高效率、高安全的农业生产。

此外,还应该注意加强农民的教育和培训,提高农民的水资源识别、用水效益意识和科学管理的素养。

第二,采用节水灌溉技术。

农作物的水需求是不断变化的,对于不同的农作物和不同的生长阶段需要不同的灌溉量。

因此,应该采用现代的节水灌溉技术,如滴灌、喷灌、微灌、水肥一体化等。

这些技术可以减少浪费,提高灌溉效率,达到节水的目的。

此外,应该定期检查、维护灌溉设施,减少漏水和渗漏现象。

第三,优化农业生产结构。

合理的农业生产结构可以最大限度地利用水资源,减少浪费。

如采用旱作、水田轮作、耐旱作物等措施可以实现农田的多元化利用,提高农业用水效益。

此外,在生产过程中可以利用农作物的自然生态功能,如植物拦沙、改善土壤、抑制病虫害等,减少对水资源的需求。

第四,开展节水宣传和教育工作。

在枯水期,应该开展节水宣传和教育活动,加强农民的节水意识。

通过各种途径向农民普及科学用水知识,提高农民的水资源管理和节约意识,推广便捷高效的节水设施和技术,帮助农民实现科学用水,减少浪费,最大限度地利用水资源。

总的来说,枯水期农业用水节约与管理措施是一个系统工程,需要各方面的支持和努力。

只有加强农业用水管理、采用节水灌溉技术、优化农业生产结构、开展节水宣传和教育工作,才能实现农业生产的可持续发展和水资源的可持续利用。

淮河中游枯水期水量配置与调度技术综合研究王式成;王敬磊;刘方;周喆;王艺晗【期刊名称】《治淮》【年(卷),期】2015(000)012【总页数】3页(P14-16)【作者】王式成;王敬磊;刘方;周喆;王艺晗【作者单位】淮河水利委员会水文局(信息中心) 233001;安徽淮河水资源科技有限公司 233000;安徽淮河水资源科技有限公司 233000;河海大学水文水资源学院210098;河海大学港口海岸与近海工程学院 2100098;河海大学水文水资源学院210098【正文语种】中文淮河流域地处我国东部,是南北气候、高低纬度和海陆相三种气候过渡带的典型地区,降水时空分布不均,年内年际变化剧烈,水土资源分布不平衡。

近年来,随着国家和安徽省在淮河流域经济发展战略和发展规划的逐步实施,淮河干流重要河段淮南~蚌埠段经济社会进入快速发展时期,对水资源利用提出了更高的要求,该河段取用水量明显增加,供需态势变化显著,呈现出枯水期发生频次增加、持续时间延长、水量交换关系复杂多变的特点,导致干旱灾害范围扩大、损失加重,给受旱区城镇居民生活、工农业生产及生态环境带来严重影响。

同时,由于缺乏淮河枯水期水量配置与调度方案,淮干水资源得不到合理高效使用,更无法实施科学水量调度,解决淮干水资源分配与调度问题已成当务之急。

鉴于研究区域在淮河流域的重要性、典型性以及干旱缺水对区域经济社会的影响,为使枯水期淮河水资源得到有效利用,解决好上下游、省际间的用水矛盾,提高流域机构水资源管理水平,科学合理地配置与调度枯水期淮河干流水资源,研究开展淮河水系枯水期水资源利用技术及水量调度实施技术,加强枯水期水量调度与管理势在必行。

1.研究目标本研究围绕提高淮河水系枯水期水资源利用效率这个核心,合理配置枯水期淮河干流水资源,科学调度淮河水量。

通过实施淮河水系枯水期水量调度,充分挖掘供水潜力,并协调好地区间、部门间、用水户间的用水关系,解决好上下游、省际间的用水矛盾,保障枯水期沿淮城市生活用水和重要工业用水的安全,最大限度减少干旱缺水对经济、社会发展的影响,保障区域经济安全、淮河干流生态安全,以水资源的可持续利用支持该地区经济社会的可持续发展,为该河段枯水期水量应急调度、水资源管理提供技术支撑。

淮河流域水量应急调度工作实践与思考

李开峰

【期刊名称】《治淮》

【年(卷),期】2016(0)11

【摘要】淮河流域地处我国南北气候过渡带,冷暖和旱涝交替明显。

流域水资源总量为794亿m3,但人均水资源占有量不足500m3,约为全国人均水资源占有量的1/5。

水资源时空分布极不均匀,各地降雨量、径流量和水资源量差别较大,水资源年内分配具有明显的季节性,属于水资源短缺地区。

2000年以来,流域南四湖等地区多次出现较为严重旱情,在国家防总和水利部的领导下,淮河防总和流域有关省切实加强水量应急调度工作,取得了良好的效果。

【总页数】2页(P8-9)

【作者】李开峰

【作者单位】水利部淮河水利委员会 233001

【正文语种】中文

【相关文献】

1.做好黄河上中游水量调度工作为流域经济发展服务

2.安徽省淮河流域防汛抗旱调度工作变化及新特点

3.流域内各区域用水量与经济发展脱钩分析及用水量驱动力分解——以淮河流域为例

4.淮河流域跨省河流水量分配指标可达性分析

5.淮河流域土壤含水量与气候因子的相关性分析——以蚌埠站为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。