中医伤科治疗方法内外治法

- 格式:ppt

- 大小:178.00 KB

- 文档页数:75

王和鸣骨伤药物治疗讲稿骨伤治疗有四***:复位、固定、药物和练功。

药物疗法是骨伤治疗的重要方法之一。

骨伤治疗必须遵循内外兼治的原则,我们骨伤药物疗法,又分为内治法和外治法两种。

我先谈第一节内治法。

骨伤的内治和中医各科一样,必须以八纲、脏腑、经络、卫气营血以及三焦辩证作为基础,根据一定的分类不同,我们又分为骨伤内治法、骨病内治法、伤科杂症内治法。

好,我们首先谈骨伤内治法。

骨折的愈合过程又分为:瘀去、生新、骨合的过程。

那么,瘀去的话通常在早期,那么,生新的话通常在骨折的中期,那么,骨合通常在后期。

所以,我们骨伤的内治法首先按三期辩证。

按照发展过程即三期辩证,第二种辩证方法是按损伤部位进行辩证。

那么,损伤初期通常是在伤后第1-第2周之间,那么这时候由于气滞血瘀,或者伤处肿胀,疼痛。

所以早期应该以活血化淤、消肿止痛为主,采用下法和消法中期,通常是在伤后3-6周,这时候瘀肿虽然消了,而未尽,筋骨虽连而未坚,那么这一个时期以和营生新,接骨续筋为主,那么以和法和续法作为基础。

那么后期的话呢,通常在损伤7周以后,那么这个时候呢病人身体比较虚弱,功能还没有恢复,所以呢应该以补养气血、补养肝肾和脾胃为主。

有的病人的话呢还应该予以温经通络,注意后期多施行补法和温法。

我们先谈初期治法。

清代,陈士铎,在《百病辩证录》中说道“血不活者瘀不去,瘀不去则骨不能接也”所以按照这个损伤初期的发病过程,我们通常采用攻下逐瘀法、行气消瘀法、清热凉血法、开窍活血法。

大家都注意到一点,早期都是以活血化瘀为主。

我们先谈早期治法的第一种就是攻下逐瘀法。

这个金元四大家张从正在《儒门事亲》中写道:下法能使“陈莝去而肠胃结;癥瘕尽而荣卫昌”也就是说下法也就是攻下逐瘀的方法能使陈旧的、污秽的一些污渍能够排除掉,使胃肠清洁,能够使癥瘕,就是淤血积聚的部位能够干净,荣卫,荣就是营养,卫就是防御功能,荣卫昌就是营养和防御功能得到改善那么这个方法,我们是适合于损伤早期蓄瘀,大便不通,腹胀拒按,舌红、苔黄,脉洪大而数的体实患者,身体应该是比较结实的患者,那么要注意一点:攻下逐瘀法呢,常常用苦寒、泻下的药,比如说像大黄、芒硝,所以这些药药性是很峻猛的,凡是妇女妊娠、年老体弱、气血虚衰,有大出血的病人应该禁用或者慎用。

名医钟友鸣运用“健脾补肾”骨伤内治的临证经验在骨伤治疗上,中医有着独特优势。

在中医理论中,身体是一个整体,在治疗骨伤的过程中,需要内外兼顾,辩证施治,在内治的过程中重点在于健脾补肾。

在文中就名医钟友鸣的骨伤内治临证经验进行进行介绍。

标签:健脾补肾;骨伤内治;经验;钟友鸣1 钟氏骨伤治疗方法介绍钟氏骨伤在乐山有悠久的历史,从钟友鸣祖父传承至今已有4代。

钟氏骨科流派来源于佛家伤科与道家伤科,流派治疗骨伤以外治法见长,手法正骨以稳准快轻巧为要决,骨伤疾病治疗内外兼顾,辨证施法,内治重在健脾补肾。

钟氏骨科逐步在中医骨伤科领域形成了具有特点的骨伤学体系。

“肢体损于外。

则气血伤于内。

营卫有所不贯。

脏腑由之不和。

岂可纯任手法。

而不求之脉理。

审其虚实。

以施补泻哉”。

经过钟氏多年探索,注意到骨伤疾病的治疗,离不开健脾和补肾,慎斋云:“脾胃一伤、四脏皆无生气”、“错病不愈、必伤及脾胃之中”。

在治疗上必先健其脾再补其肾、饮食自倍,精气日旺,生化之源充足。

则骨折可愈。

脾为后天之本,肾为先天之本,脾与肾的关系是后天与先天的关系,他们是相互促进,相互资助的。

脾主运化水谷精微,化生气血,为后天之本;肾藏精,主命门真火,为先天之本。

“先天为后天之根”(《医述》)。

脾的运化,必须得肾阳的温煦蒸化,始能健运。

所以说:“脾胃之腐化,尤赖肾中这一点真阳蒸变,炉薪不熄,釜爨方成”(《张聿青医案》)。

“脾为后天,肾为先天,脾非先天之气不能化,肾非后天之气不能生”(《傅青主女科·妊娠》)。

肾精又赖脾运化水谷精微的不断补充,才能充盛。

故曰:“脾胃之能生化者,实由肾中元阳之鼓舞,而元阳以固密为贵,其所以能固密者,又赖脾胃生化阴精以涵育耳”(《医门棒喝》)。

这充分说明了先天温养后天,后天补养先天的辩证关系。

总之,脾胃为水谷之海,肾为精血之海。

“人之始生,本乎精血之原,人之既生,由乎水谷之养。

非精血无以立形体之基;非水谷,无以成形体之壮。

穴位受伤的诊治要方穴位,学名称为腧穴是人体内脏腑经络之气输注于体表的部位。

由于穴位均分属于各条经络,而经络又归属于一定的脏腑,所以穴位受伤后势必影响脏腑,经络的功能失调而出现一系列相应的病症,临床上其例甚多。

当穴位受伤出现相应的病证时,医生不熟悉气血经络流注之法,仅仅针对出现的某些症状处方用药,忽视穴位受伤对经络、脏腑影响的特有原因,往往医治不效,徒劳无功。

近几年来,我们在整理已故名老中医沈长庚遗著及家传验秘方中,从伤科部份内已陆续选出许多临床具有卓效的方剂在《武林》杂志上向大家作了介绍。

这些方剂,经过患者使用,确收到较好的疗效。

几年来,我们收到全国各地众多的患者和朋友们的全国各地众多的患者和朋友们的来信,对我们寄予了极大的希望和鼓励,在此谨向读者致以感谢。

现在,将我们在前段时间专门整理的治疗穴位受伤的一百余方中摘选的十六个方剂刊布于世,亦对武医伤科的发展和研究,聊作微薄的贡献。

一、神庭穴受伤神庭穴属足厥阴肝经腧穴,也是督脉与足太阳、足阳明经的交会穴。

其部位在前发际正中直上0.5寸的地方。

神庭穴受伤会出现头部晕痛,并牵引项背出现疼痛的现象。

严重时可出现神志昏迷不清,痴呆少语,口角流诞的症状。

治疗方法先用泻的手法点按风府、百会、攒竹、睛明四穴。

再服下方:龙胆草6克川郁金12克川芎6克生枣仁18克双勾藤9克菊花9克石菖蒲6克川牛膝9克藁本9克炒枳壳9克桃仁泥7.5克红花7.5克加减法:头痛较剧去枳壳,加生地12克,白芷6克。

眩晕难忍可去莒蒲,加天麻9克,全当归9克。

昏迷不醒加蒲黄炭10克,并以通关散吹鼻。

若痴呆少语则加白薇9克,磁石60克。

二、太阳穴受伤太阳穴为人体奇穴之一。

其部位在眉梢与目外眦之间向后约一寸凹陷处。

太阳穴受伤当时可令人昏闷不醒,严重时甚至会造成死亡。

当太阳穴受伤后可出现持续的头部昏闷刺痛,眼目昏花等现象,如治疗不当则可出现长期太阳穴疼痛,不能消除的症候。

治疗方法:昏闷不醒可重掐人中、急脉、阴廉三次。

1、宫廷理筋术:我中心(基地)目前传承并使用的推拿手法主要为“宫廷理筋术”它历史悠久,理论丰富,手法疗效显著,此含30余种传统套路,手法别具一格,不仅轻盈、柔和而且在继承了传统套路的基础上,将核心技法,即轻、柔、透、巧四字诀充分体现和发扬。

“筋喜柔不喜刚”的观念,要求在施治中必须顺其生理,以柔治刚,切不可盲目粗暴,强拉硬扳;必须遵循“准备、治疗、结束”三阶段进行,并创制了“戳、拔、捻、捋、归、合、顺、散”治筋八法,以“按摩舒筋,复其旧位”,手法看似轻巧柔,实则力透筋骨,功及内脏。

2、腿浴棒疗术:腿足部棒疗手法依《黄帝内经》“开枢阖”为依据,通过施治可以使毒素排出体外,正气内入、平衡阴阳、通畅气血、调节脏腑经络。

经络腿浴棒疗术对于神经系统、内分泌系统、消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统等脏腑器官的调节有着很好临床效果。

同时对于颈肩腰腿的退行性病变及久治不愈的骨伤、筋伤疾病也有着意想不到的临床效果。

3、中华中医刮痧术刮痧术是依据中医经络腧穴理论,用刮痧器具在体表进行手法刮拭,以防治疾病的方法,也是中国民间传统自然疗法之一,已沿用千百年。

中医认为,含有体内毒素的离经之血即是“痧”,“痧”存在于皮肤和肌肉之间。

刮痧的目的是活血化瘀、驱邪排毒、理筋通络、益气扶正。

4、中华中医拔罐术拔罐具有通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒、拔毒泻热等作用。

常用于感冒、头痛、不寐、肩凝症、腰痛病、项痹病、胃脘痛病、痛经及带状疱疹等疾病。

拔罐通过负压的吸拔,对神经、肌肉的牵拉和神经节段的反射途径,促进血液循环和引起自身性溶血等,作用于病变的脏腑,起到调整机体功能,消除病变的作用。

5、中华中医捏脊术捏脊术又称捏积,是中医推拿疗法之一种,主要是术者手法作用于患者脊背督脉和足太阳膀胱经等部位的一种治疗方法。

捏积术以中医阴阳五行、经络学说为指导,通过捏拿脊背,刺激督脉及膀胱经腧穴,振奋其阳气,推动全身气血运行, 调整脏腑功能,提高机能活动,从而达到治疗疾病的目的。

中医伤科—腰部筋伤腰部筋伤是一种常见的中医伤科疾病,主要指在日常生活或运动过程中造成腰部肌肉、韧带和其他软组织受损引起的不适。

本文档将详细介绍有关腰部筋伤的定义、原因、临床表现以及治疗方法等内容。

1. 定义腰部筋伤是指由于剧烈扭转或拉力作用导致脊柱周围肌群发生撕裂性损害而产生的一系列相关问题。

2. 原因2.1 错误姿势:长时间保持错误坐姿或站立姿势会增加对背部支撑结构施加压力。

2.2 运动损伤断裂:突然进行高强度体能训练,如重量提升和频率增加等都可能导致断裂。

3. 症状与诊断3.1 钝挫型:- 局限性胀感;- 深层数目明显触电样横纹收缩;- 可出现局限范围内淡黄色皮下血液渲泄(多为浸润性)。

3.2 慢性劳损型:- 背部僵硬;- 疼痛加重,伴有活动受限。

4. 治疗方法4.1 中医药治疗:- 针灸:通过刺激特定穴位来缓解腰背肌群的紧张和骨关节的不适。

- 推拿按摩:利用手法技术对局部进行揉、推、拉等操作以改善血液循环和舒缓筋肉压力。

4.2 康复训练:包括渐进式强化锻炼、牵引及功能恢复运动等方式,旨在增强脊柱周围支撑结构稳定性并提高其耐受能力。

5. 注意事项在康复期间应避免以下行为或情况:a) 提重物;b) 过度使用电子设备导致长时间保持同一姿势;c) 坚持错误坐姿或站立姿势;6.附件本文档无附件内容。

7.法律名词及注释- 错误坐/站委: 不正确的身体位置造成额外负载或不适。

- 针灸: 中医疗法,通过刺激特定穴位来调整身体的功能和平衡。

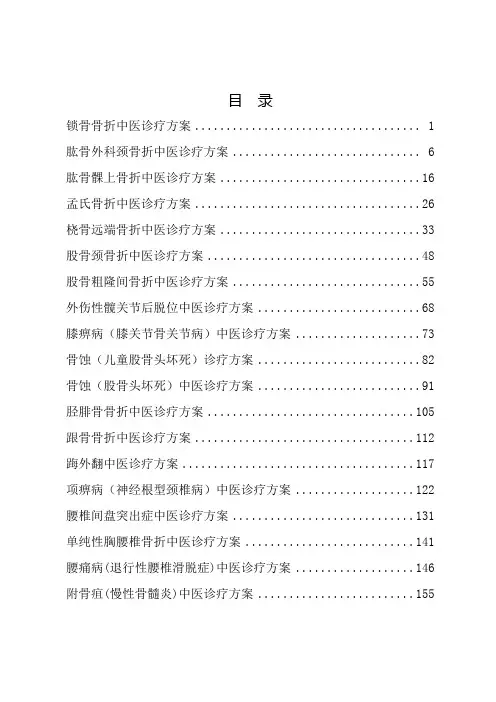

目录锁骨骨折中医诊疗方案 (1)肱骨外科颈骨折中医诊疗方案 (6)肱骨髁上骨折中医诊疗方案 (16)孟氏骨折中医诊疗方案 (26)桡骨远端骨折中医诊疗方案 (33)股骨颈骨折中医诊疗方案 (48)股骨粗隆间骨折中医诊疗方案 (55)外伤性髋关节后脱位中医诊疗方案 (68)膝痹病(膝关节骨关节病)中医诊疗方案 (73)骨蚀(儿童股骨头坏死)诊疗方案 (82)骨蚀(股骨头坏死)中医诊疗方案 (91)胫腓骨骨折中医诊疗方案 (105)跟骨骨折中医诊疗方案 (112)踇外翻中医诊疗方案 (117)项痹病(神经根型颈椎病)中医诊疗方案 (122)腰椎间盘突出症中医诊疗方案 (131)单纯性胸腰椎骨折中医诊疗方案 (141)腰痛病(退行性腰椎滑脱症)中医诊疗方案 (146)附骨疽(慢性骨髓炎)中医诊疗方案 (155)锁骨骨折中医诊疗方案一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准:参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》(ZY/T001.9-94)及《中医正骨学》第二版(董福慧等主编,人民卫生出版社,2005年)(1)有外伤史。

(2)多发于锁骨中1/3或中外1/3交界处(3)主要症状:骨折局部肿胀压痛明显,有移位骨折可触及异常活动及骨擦音。

(4)X线摄片检查可确定骨折类型及移位情况2.西医诊断标准:参照《临床诊疗指南一一骨科学分册中华医学会编著,人民卫生出版社,2009年)(1)有外伤史(2)多发于锁骨中1/3或中外1/3交界处。

(3)主要症状:骨折局部肿胀压痛明显,有移位骨折可触及异常活动及骨擦音。

(4)X线摄片检查可确定骨折类型及移位情况。

(二)证候诊断1.血瘀气带证:伤后2周以内。

外伤后经络受损,血溢脉外,瘀于皮下筋膜,阻塞气血、气滞血瘀。

局部压痛,舌质淡,苔薄白,脉弦。

- 1 -2.瘀血凝带证:伤后2-4周。

仍有瘀凝气滞肿痛尚未尽除,断骨已正,骨折未愈,伤处疼痛拒按则加剧,功能活动障碍。

舌红或有瘀点,苔白,脉弦。

此医案仅证明中医可以治疗此类疾病,但医案仅供参考,切勿个人盲目用药,建议到正规中医治疗机构详细辩证论治。

内服外敷配合手法治愈脱臼三例病案一:程右,32岁。

(肘关节脱臼)程右,32岁。

初诊:1962年12月7日。

主诉及病史:高处堕跌,左臂肘脱臼。

诊查:肱骨髁部损裂,瘀血凝结,青紫漫肿,疼痛颇剧,不能活动,已经匝月。

治法:治以拽搦屈肘手法复位,外敷固定,内服化瘀退肿,舒筋续骨。

处方:青防风钱半炙地鳖二钱制南星钱半川独活钱半苏木屑二钱制狗脊三钱泽兰叶三钱片姜黄钱半留行子三钱自然铜四钱炙乳香一钱单桃仁三钱嫩桑枝四钱二诊:12月13日。

左臂肘脱臼复位后,肱骨髁部损裂,瘀阻青紫肿痛较减,略能活动。

再拟化瘀舒筋,续骨息痛,防其关节强硬。

处方:青防风钱半炙地鳖二钱大丹参三钱川独活钱半制南星钱半小生地四钱炙甲片钱半泽兰叶三钱留行子三钱煅自然铜四钱万灵丹一粒(包)三诊:12月17日。

左臂肘脱臼,后期复位,肿痛已减,酸楚引及肩骱,举提屈伸不利,气血碍滞。

再拟活血舒筋,和络息痛。

处方:青防风钱半炙地鳖二钱制南星钱半川独活钱半制狗脊三钱川断肉三钱泽兰叶三钱片姜黄钱半炙乳香一钱煅自然铜四钱伸筋草四钱单桃仁钱半嫩桑枝四钱四诊:12月21日。

左臂肘脱臼,后期复位,医治半月,肿胀已退,疼痛亦瘥,举提握物已恢复正常,屈伸尚觉牵强。

再以活血舒筋和络为治。

处方:青防风钱半制南星钱半制狗脊四钱川独活钱半川断肉三钱川桂枝一钱泽兰叶三钱片姜黄钱半炙甲片钱半新红花八分炙乳香一钱伸筋草四钱嫩桑枝四钱按语一般肘关节脱白除出现关节畸形、功能丧失外,其疼痛较为剧烈。

本例系陈旧性脱臼,并发骨骼损裂,故在采用拽搦屈肘手法时,宜稳重沉着有力,不能滥施暴力,以免重伤关节筋膜;尔后予以化瘀退肿、续骨息痛及舒筋活络药内服、外敷,并行早期功能锻炼和手法治疗,仍可加速筋骨损伤的修复和防止日后关节强硬的后遗症。

病案二:吴右,62岁。

(下颌关节习惯性脱臼)初诊:1962年10月11日。

中医伤科秘方集锦伤科验方两则一、百损药:破故纸十二克骨碎补十克杜仲九克川牛膝九克川续断九克肉苁蓉九克黑橹豆九克当归九克鸡血藤九克三七三克琥珀三克全蝎六克沉香三克,共一十三味,给水八百毫升,用文火煎至四百毫升,温服下。

一日两次,专治跌打损伤,不论内伤脏腑,处伤筋骨,以及劳伤经络者都有效。

二、降香散:单味降香三克,用瓷瓦片(勿用铁刀)刮研最佳,用时外敷伤口上,用手指压,专治金疮出血。

以上两方均为已故名老中医蒲辅周先生所传,运用几十年来,治愈了不少病人,疗效确切,而且药味简单。

活血通脉酒组成:猴骨36克、乳香18克、没药18克、川芎18克、当归18克、紫荆皮18克、安桂18克、独活18克、羌活18克、木瓜18克、贝母18克、自然铜18克、续断18克、南木香18克、厚朴18克、生香附18克、炒小茴18克、血竭12克、炮甲珠12克、白芷6克、制川乌3克、制草乌3克、麝香1.5克、白酒3000克。

制法:将上药捣碎,与白酒同置人容器中,密封浸泡15天以上即可服用。

服法:早晚各服1次,每次10—20毫升。

药效:行气活血,祛风活络。

适应症:1.跌打损伤后外感风寒湿,筋骨关节出现隐痛酸软,遇雨加重者。

2.散打训练后筋骨关节隐痛酸软者。

禁忌:孕妇忌服。

来源:武当清灵拳门手抄孤本《清灵贞经》。

说明:跌打损伤后,受伤处血气运行失常,抵抗力下降,最易受风寒湿之邪侵袭,邪客于肌肤筋脉,除妨碍气血运行之外,尚影响损伤处的组织修复,使病情更为复杂,常缠绵难愈。

针对这种情况,本药酒用乳香、没药、血竭、川芎、当归、紫荆皮、自然铜、安桂、炮甲珠、麝香等活血化瘀、消肿定痛,治疗跌打损伤后的瘀血停积,经络阻滞;独活、羌活、白芷、制川乌、制草乌、猴骨、木瓜、续断等合用祛除肌肉、经络、筋骨间的风湿之邪,治疗跌打损伤后的风温症;再用木香、厚朴、香附、炒小茴、贝母等既能行气止痛、燥湿化痰,又能增强上二组药物的功效。

诸药合用,活血行瘀与祛风除湿、通经活络并举,正适合上述适应症的防治。

中医常见外治法在急性运动损伤中的治疗优势探讨摘要:急性运动损伤在竞技体育中的主要处理手段就是按照RICE的诊疗原则,快速的判断损伤的类型、积极地对症处理,但是缺少有效的治疗方法则是该方案的主要弊端。

随着临床研究的深入和运动医学的发展,中医常见外治法被广泛应用在急性运动损伤阶段,慢慢取代了西医常规治疗手段成为了常用的解决方案,通过针灸、拔罐、按摩、手法复位、中药熏蒸、中药制剂等手段快速帮助患者解决问题,具有操作简便、治疗效果好的优势,受到运动急救所的高度认可,同时也获得了国际层面的支持。

关键词:中医常见外治法;急性运动损伤;治疗优势;分析研究中医在急性损伤中的应用原则最早体现在《黄帝内经》中,随着后世的研究和发展形成了推拿、针灸、手法复位等操作,随着操作和理论的完善也形成了中医基础理论指导下的中医急救体系。

急救作为中医治疗中的重要组成,在《肘后备急方》中就记录着关于急救大量的医疗案例。

《黄帝内经》中也通过“卒”“暴”等突出了急救的重要性。

在数千年的发展中,中医急诊在维护人体健康上发挥着重要的作用。

随着新时代的到来,运动观念得到积极的创新发展,运动成为了人们强身健体必要的手段,竞技体育也成为了主流文化受到大众的喜爱,在挑战高难度的运动的时候,损伤是不可避免的,那么如何在最短的时间内提供有效的治疗方法就是运动医学发展需要重点解决的问题。

1研究背景运动损伤就是在运动的过程中导致身体生理结构出现异常、紊乱的损伤性疾病。

急性运动损伤一般发生在运动场上,发生突然且迅速。

运动损伤在中医理论中属于伤科学的内容,包含很多不同的治疗手段。

伤科的理念来源于《周礼·天官》“掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝药”,就是治疗跌打损伤的科目。

伤科在商周时期得到发展,最终定型在春秋战国时期,明清时期已经逐渐完善。

古代的伤科一般为兵家所用,也留下了很多的医学典籍:《折伤簿》、《理伤续断方》、《伤科补要》等[1]。

运动损伤根据症状特点基本可以纳入伤科的范畴中,结合医学典籍制定合理的治疗方法对提高急性运动损伤的效果有重要意义。

叶版中外整理名词解释1.托法是用补益气血和透脓的药物,扶助正气、托毒外出,以免毒邪扩散和内陷的治疗法则。

2.走黄疔疮火毒炽盛,早期失治,毒势未能及时控制,走散入营,内攻脏腑而引起的一种全身性危急疾病。

其特点是疮顶忽然凹陷,色黑无脓,肿势迅速扩散,伴见心烦作躁,神识昏愦等症。

3.内陷为疮疡阳证疾患过程中,因正气内虚,火毒炽盛,导致毒邪走散,正不胜邪,毒不外泄,反陷入里,客于营血,内传脏腑的一种危急疾病。

因多由有头疽患者并发,故名疽毒内陷。

又称“三陷变局”。

其特点是肿疡隆起的疮顶忽然凹陷,或溃疡脓腐未净而忽然干枯无脓,或脓净红活的疮面忽变光白板亮,同时伴邪盛热极或正虚邪盛或阴阳两竭的全身证候。

4.护场“护”有保护之意,“场”为斗争场所。

所谓护场,是指在疮疡的正邪交争中,正气能够约束邪气,使之不至于深陷或扩散所形成的局部作肿范围。

有护场说明正气充足,疾病易愈;无护场说明正气不足,预后较差。

5.应指指患处已化脓(或有其它液体),用手按压时感觉内有波动感。

6.砭镰法俗称飞针。

现多是用三棱针或刀锋在疮疡患处的皮肤或粘膜上浅刺,放出少量血液,使内蕴热毒随血外泄的一种治疗方法。

有疏通经络,活血化瘀,排毒泄热,扶正祛邪的作用。

(适应证适用于急性阳证疮疡。

如下肢丹毒、红丝疔、疖疮痈肿初起、外伤瘀血肿痛、痔疮肿痛等。

)7.脱疽是指发于四肢末端,严重时趾(指)节坏疽脱落的一种慢性周围血管疾病,又称脱骨疽。

8.失荣是发于颈部及耳之前后的岩肿,因其晚期气血亏乏,面容憔悴,形体消瘦,状如树木枝叶发枯,失去荣华而命名(西医:颈部淋巴结转移癌和原发性恶性肿瘤)。

多见于40岁以上的男性,属古代外科四大绝症之一。

(其发生与肝胆关系密切) 9.瘤是瘀血、痰滞、浊气停留于机体组织间而产生的结块。

其临床特点是:局限性肿块,多生于体表,发展缓慢,一般没有自觉症状。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.根脚指肿疡之基底根部。