张承志 鲁迅路口

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:9

绍兴日报/2008年/9月/2日/第002版综合新闻鲁迅故里:一个坊口的传奇演变首席记者裘浙锋“余家世居绍兴府城内东昌坊口,其地素不著名。

”在1945年所写的《过去的工作》一文中,周作人这样回忆他的出生地。

1881年,周作人的哥哥——周树人,就诞生在这个绍兴城内寻常街坊口。

对于20世纪的中国文学史而言,周家两兄弟是怎么也绕不过去的存在。

对这座城市来说,那条鲁迅生活了18年的街巷,也从此成了一个文化地标。

新中国成立后,绍兴就是一个鲁迅的重要纪念地。

但鲁迅这个人物符号,在这座城市被充分放大,则开始于2002年绍兴实施的《鲁迅故里历史街区保护规划》。

坊口的前世今生在古老的绍兴城历史上,以坊命名的街巷多如牛毛,如月池坊、作揖坊。

在百街千衢的绍兴城内,东昌坊实在是一条普通不过的老街。

这条东西走向的小街巷历史上并不热闹,也素来不是一块文化重地。

所谓的东昌坊口,也就是今天鲁迅路与新建南路交叉口的那个寻常的十字路口。

1881年,坊口边上的周家新台门里诞生了鲁迅,被取名为周樟寿的这个小男孩来到世上的时候,正是一个古老的封建王朝崩溃的前夕。

那一年,内外交困中的中国与俄国签订了一份屈辱的《伊犁条约》,而绍兴城内的周家,这个士大夫家庭也已由兴转衰。

在鲁迅后来写的那些文字里,我们可以看到那个生活在风雨飘摇的时代和家庭里的小男孩,他在这条街巷里所经历过的那些大致的生活轨迹。

在孩提时代,有蟋蟀虫鸣、覆盆子的百草园是鲁迅的乐园。

斜对面寿家的三味书屋,则是他少年时上学的地方。

因为家里有一个生病的父亲,鲁迅还要出入在恒济当铺、药店之间,附近路过的那些地方有咸亨酒店、土谷祠、长庆寺等等。

18岁离开家乡的鲁迅,后来远渡东瀛,并辗转各地,开始了他那一代乱世知识分子对国家、民族、个人命运的求索。

“20世纪中国文化旗手”、“民族魂”是后来人对于鲁迅的评价。

1971年,毛泽东有一次在谈到鲁迅时说:“鲁迅是中国的第一个圣人。

中国第一个圣人不是孔夫子,也不是我,我算贤人,是圣人的学生。

《阿Q正传》对应练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是()鲁迅几百万字的遗著,其中很大一部分必将永远受到读者的喜爱,后世读者将以一种赞叹和欣赏的态度阅读它。

-----------①他作为中国知识分子的楷模,这形象,这精神,必将永世长存。

②比起文章来,更重要的是鲁迅这个人,他的入世的态度,他的爱国心和正义感③更有若干篇在写作的当时就并不正确,就只能作为一种研究资料保留下去了④他对强暴的反抗和对弱者的同情,他为了中国进步不懈努力⑤还有一部分时过境迁,不再使人感兴趣⑥他身上那种中国优秀知识分子传统的骨气,用他的话说,“这就是中国的脊梁”A.④⑥①②⑤③B.④①⑥⑤③②C.⑤③①⑥②④D.⑤③②④⑥①2.下列对《阿Q正传(节选)》的理解与分析,有误的一项是()A.阿Q在未庄没有固定的职业,只给人家做短工,尽管他“真能做”,但未庄的人们只在忙碌的时候会记起他,可见他在未庄没有社会地位,不被人重视。

B.“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”表现出阿Q对现实的穷困感到无奈,用虚无缥缈的阔气来安慰自己同时压倒别人,取得精神上的胜利。

C.“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”这一投降是阿Q的又一发明创造,实在打不过就自轻自贱,如果别人因此放了自己,也就获得了胜利。

D.阿Q“十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”,“九分”是作者有意生造的词语,“酒店里的人”比阿Q少一分得意,说明他们比阿Q有同情心。

3.下列句子中,没有语病的一项是()A.沈从文的《边城》,以真挚的情感,语言的优美,诗意的情绪为我们营建了一个民风淳朴、青山碧水,具有湘西风情的沈氏理想世界。

B.在《边城》中,沈从文不追求扣人心弦的悬念,也不营造惊心动魄的氛围,更不叙述波澜起伏的故事,他只想给读者展示真实环境中的真实人物。

北方的河目录总序 (2)北方的河 (6)第一章 (6)第二章 (21)第三章 (31)第四章 (41)第五章 (57)黑骏马 (68)第一章 (69)第二章 (74)第三章 (79)第四章 (84)第五章 (89)第六章 (93)第七章 (98)第八章 (103)初逢钢嘎.哈拉 (107)二十八年的额吉 (109)《黑骏马》和草原的大学 (117)大地和青春的礼赞 (123)《黑骏马》中的人生 (125)张承志创作年表 (129)总序在中国,“小说”一词使用已久,最早见于《庄子》,《汉书·艺文志》说是“小说家者流,盖出于稗官;街谈巷语,道听涂说之所造也”。

小说的雏形是神话传说的简略记录,后来发展到《搜神记》一类志怪小说和《世说新语》一类志人小说,结构都很简单。

及至出现唐人传奇,宋元话本,小说乃由粗具梗概变得枝繁叶茂起来。

鲁迅指出:“是时则始有意为小说”,就是说,小说创作的自觉意识直到这时方始建立,结果是:小说有了中篇的规模,题材有所拓展,最突出的是情节性大大加强,而语言也趋于通俗,更富于表现力、明初《三国演义》、《水浒传》的制作,标志着古典小说趋向成熟;随着清代《红楼梦》的出现,达致巅峰状态。

盛极而衰,紧接着,变革时代也就适时而至了。

宋元“说话”中有一类名为“小说”,指的是话本中的短篇故事,与我们现今使用的概念相去甚远。

我们说的“小说”,实际上是晚近的舶来品,可以说,是由欧洲的小说观念再命名的。

在欧洲,小说发展的道路与我国大体相似,即由神话而传奇而故事,由短篇而中篇而长篇。

至十九世纪,长篇小说十分鼎盛,致使黑格尔断言极限来临。

及世纪末,现代主义小说很快出现,传统的主题和写法被打破了。

其实,十八世纪末以前,欧洲小说的体式已经相当完备,只是小说之名(n。

vel)迟至此时才正式流行起来罢了。

几乎与此同时,有了中篇小说(n。

velette或n。

vella)的名目。

中篇小说是中型的叙事散文作品,一般而言,以篇幅的长短划界,但因此也就有了相当的弹性,需要把所叙的事件的规模、时间长度、结构的复杂与完整的程度同时作为参照。

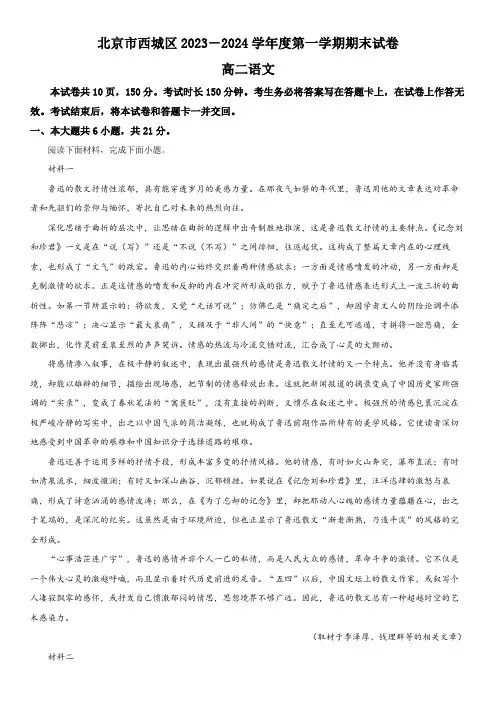

90(下)2018.04“由于各民族经历了各自不同的历史发展阶段,在文化方面存在着民族的差异性”[1]。

现今的中国文化面临着多重文化的冲突,其中传统文化与现代文明的冲突是最突出的。

内蒙古草原人长期以来延续着北方游牧民族的生活方式、价值观念,这与逐渐开放的现代都市文明有着很大的差异。

在《黑骏马》中,张承志从自己的“知青”经历出发,诠释了他对草原文化的眷恋;同时,也表现了文化冲突中人所面临的困惑。

一、从北京到内蒙1966年,就读于清华附中的张承志加入了“红卫兵”运动。

高中毕业之后,他自愿到内蒙古乌珠穆沁草原插队,开始了四年的草原生活。

红卫兵式的革命英雄主义情结影响着他们,怀抱着狂热的青春理想来到偏僻的地区,渴望闯出一片天地。

刚来到草原的“知青”们,自然适应不了草原生活,也无法接受身份的突然转变。

他们“从‘红色漩涡’中心退入边疆底层世界,突如其来的精神空缺又加重了游子的失落感”[2]。

但在张承志的草原作品中仿佛并未延续这种失落感,更多的是对草原爱与美的回忆与怀念。

如张承志所说,草原给了他两件无价之宝:自然而酷烈的环境与“人民”的养育。

辽阔的草原会遭受白毛风的侵袭,牧民们带着牲畜在寒冷的冬天迁徙是常有的事,生活条件非常艰苦。

“知青”们在乌珠穆沁草原“插包入户”,与草原人民同吃同住,真实地融入草原生活。

草原人美好古朴的品质感染着他,十九岁的北京小伙儿开始在这片大草原上骑马放牧,逐渐熟识草原人的生活。

张承志作为红卫兵的狂热被草原壮美的自然景观和古朴的人文风情感化了。

直到离开内蒙古,他回忆起在这里的生活,才意识到草原和人民在无形中给他的人生打开了一扇新的大门。

离开了草原,张承志才渐渐明白草原早已成了他的第二故乡。

从“红卫兵”到“知青”的身份转变后,张承志开始融入草原生活。

他骑着骏马在辽阔的大草原上放飞自我,享受草原赋予的自由与诗意。

回北京后,重新融入城市生活并不容易,“知青”们彷徨、失落、无所适从,开始怀念草原的简单质朴。

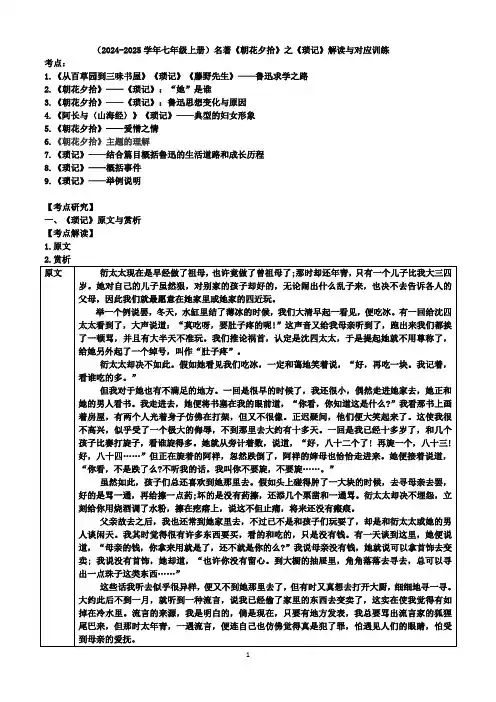

(2024-2025学年七年级上册)名著《朝花夕拾》之《琐记》解读与对应训练考点:1.《从百草园到三味书屋》《琐记》《藤野先生》——鲁迅求学之路2.《朝花夕拾》——《琐记》:“她”是谁3.《朝花夕拾》——《琐记》:鲁迅思想变化与原因4.《阿长与〈山海经〉》《琐记》——典型的妇女形象5.《朝花夕拾》——爱憎之情6.《朝花夕拾》主题的理解7.《琐记》——结合篇目概括鲁迅的生活道路和成长历程8.《琐记》——概括事件9.《琐记》——举例说明【考点研究】一、《琐记》原文与赏析【考点解读】1.原文2.赏析原文衍太太现在是早经做了祖母,也许竟做了曾祖母了;那时却还年青,只有一个儿子比我大三四岁。

她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母,因此我们就最愿意在她家里或她家的四近玩。

举一个例说罢,冬天,水缸里结了薄冰的时候,我们大清早起一看见,便吃冰。

有一回给沈四太太看到了,大声说道:“莫吃呀,要肚子疼的呢!”这声音又给我母亲听到了,跑出来我们都挨了一顿骂,并且有大半天不准玩。

我们推论祸首,认定是沈四太太,于是提起她就不用尊称了,给她另外起了一个绰号,叫作“肚子疼”。

衍太太却决不如此。

假如她看见我们吃冰,一定和蔼地笑着说,“好,再吃一块。

我记着,看谁吃的多。

”但我对于她也有不满足的地方。

一回是很早的时候了,我还很小,偶然走进她家去,她正和她的男人看书。

我走进去,她便将书塞在我的眼前道,“你看,你知道这是什么?”我看那书上画着房屋,有两个人光着身子仿佛在打架,但又不很像。

正迟疑间,他们便大笑起来了。

这使我很不高兴,似乎受了一个极大的侮辱,不到那里去大约有十多天。

一回是我已经十多岁了,和几个孩子比赛打旋子,看谁旋得多。

她就从旁计着数,说道,“好,八十二个了! 再旋一个,八十三!好,八十四……”但正在旋着的阿祥,忽然跌倒了,阿祥的婶母也恰恰走进来。

她便接着说道,“你看,不是跌了么?不听我的话。

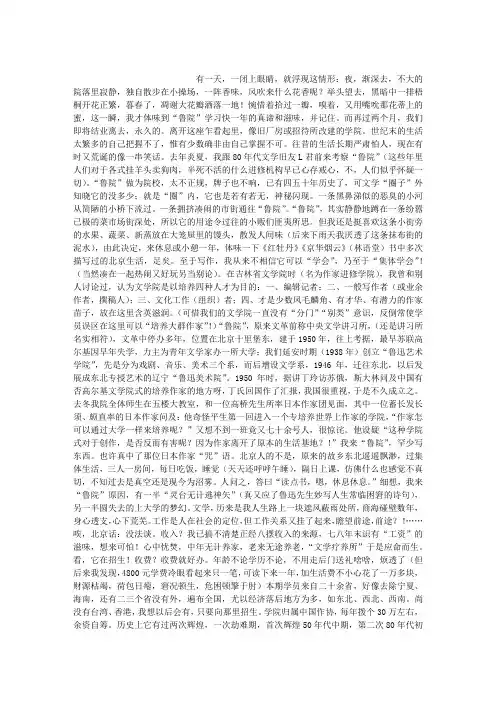

有一天,一闭上眼睛,就浮现这情形:夜,渐深去,不大的院落里寂静,独自散步在小操场,一阵香味,风吹来什么花香呢?举头望去,黑暗中一排梧桐开花正繁,暮春了,凋谢大花瓣洒落一地!惋惜着拾过一瓣,嗅着,又用嘴吮那花蒂上的蜜,这一瞬,我才体味到“鲁院”学习快一年的真谛和滋味,并记住。

而再过两个月,我们即将结业离去,永久的。

离开这座乍看起里,像旧厂房或招待所改建的学院。

世纪末的生活太繁多的自己把握不了,惟有少数确非由自己掌握不可。

往昔的生活长期严肃怕人,现在有时又荒诞的像一串笑话。

去年炎夏,我跟80年代文学旧友L君前来考察“鲁院”(这些年里人们对于各式挂羊头卖狗肉,半死不活的什么进修机构早已心存戒心,不,人们似乎怀疑一切)。

“鲁院”做为院校,太不正规,牌子也不响,已有四五十年历史了,可文学“圈子”外知晓它的没多少;就是“圈”内,它也是若有若无,神秘闪现。

一条黑鼻涕似的恶臭的小河从简陋的小桥下流过。

一条拥挤凑闹的市街通往“鲁院”。

“鲁院”,其实静静地蹲在一条纷嚣已极的菜市场街深处,所以它的用途令过往的小贩们匪夷所思。

但我还是挺喜欢这条小街旁的水果、蔬菜、新蒸放在大笼屉里的馒头,散发人间味(后来下雨天我厌透了这条抹布街的泥水),由此决定,来休息或小憩一年,体味一下《红牡丹》《京华烟云》(林语堂)书中多次描写过的北京生活,足矣。

至于写作,我从来不相信它可以“学会”,乃至于“集体学会”!(当然凑在一起热闹又好玩另当别论)。

在吉林省文学院时(名为作家进修学院),我曾和别人讨论过,认为文学院是以培养四种人才为目的:一、编辑记者:二、一般写作者(或业余作者,撰稿人);三、文化工作(组织)者;四、才是少数凤毛麟角、有才华、有潜力的作家苗子,放在这里含英滋润。

(可惜我们的文学院一直没有“分门”“别类”意识,反倒常使学员误区在这里可以“培养大群作家”!)“鲁院”,原来文革前称中央文学讲习所,(还是讲习所名实相符),文革中停办多年,位置在北京十里堡东,建于1950年,往上考据,最早苏联高尔基因早年失学,力主为青年文学家办一所大学;我们延安时期(1938年)创立“鲁迅艺术学院”,先是分为戏剧、音乐、美术三个系,而后增设文学系,1946年,迁往东北,以后发展成东北专授艺术的辽宁“鲁迅美术院”。

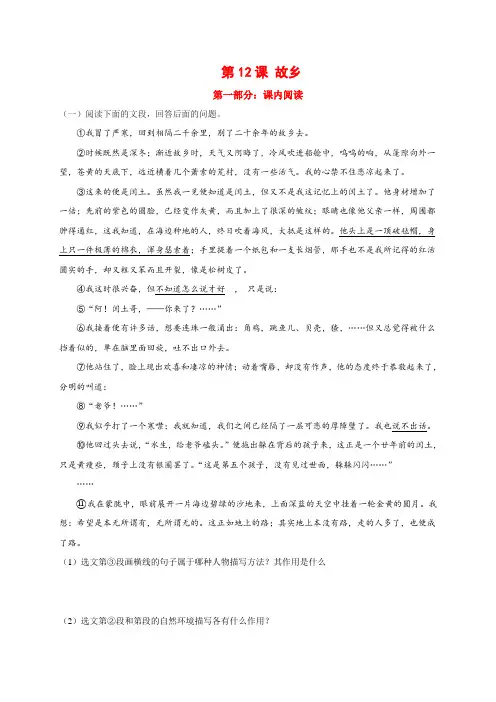

第12课故乡第一部分:课内阅读(一)阅读下面的文段,回答后面的问题。

①我冒了严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

②时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

我的心禁不住悲凉起来了。

③这来的便是闰土。

虽然我一见便知道是闰土,但又不是我这记忆上的闰土了。

他身材增加了一倍;先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。

他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了。

④我这时很兴奋,但不知道怎么说才好,只是说:⑤“阿!闰土哥,——你来了?……”⑥我接着便有许多话,想要连珠一般涌出:角鸡,跳鱼儿、贝壳,猹,……但又总觉得被什么挡着似的,单在脑里面回旋,吐不出口外去。

⑦他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情;动着嘴唇,却没有作声,他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:⑧“老爷!……”⑨我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

我也说不出话。

⑩他回过头去说,“水生,给老爷磕头。

”便拖出躲在背后的孩子来,这正是一个廿年前的闰土,只是黄瘦些,颈子上没有银圈罢了。

“这是第五个孩子,没有见过世面,躲躲闪闪……”……⑪我在蒙胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。

我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。

这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

(1)选文第③段画横线的句子属于哪种人物描写方法?其作用是什么(2)选文第②段和第段的自然环境描写各有什么作用?(3)面对中年闰土,“我”对少年闰土仍念念不忘,对往事依然怀有深深的眷恋之情。

选文中哪几处流露出了“我”的这种思想感情?(4)选文出自鲁迅的哪部短篇小说集?在他的散文集《朝花夕拾》中有一篇文章,写了一位在日本留学期间相识的朋友,后来他曾和鲁迅一起在绍兴师范学校任教,这个人物是谁?简要概括此文内容。

张承志:顶峰张承志:高峰马群拥挤成一团,力争上游地挤撞着冲进溪流,溅起高高的水珠。

这是清一色的伊犁马,清一色枣褐色的、宽胸高背的伊犁马。

其实,融雪汇成的溪谷很宽,从哪儿都能够下河。

马群能够先啜饮一番,再逐渐走上对岸的石路的,但它们偏偏嘶着、吼着,甩着沾着水珠的长鬃,相互又撞又咬。

马群到底是马群,不知道挂镫披鞍,它们无拘无束惯了。

铁木尔勒马站在岸上,望着过河的马群。

这条小溪往下贱去,就成了大名鼎鼎的巩乃斯河。

再往下游走,它还能汇进伊犁河。

河水也是无拘无束的,象马群相同。

他瞟着河里的白浪,无精打采地歪在鞍上。

送马是件爽快的事,由于马群都是精选过的大马,跑起来齐齐的,没有一匹会掉队。

铁木尔不喜欢在家里放牧,特别不喜欢象阿莫尔那样一年年地放羊。

放羊算什么呀,那些卷毛的改进羊又憨又笨,绳子抽在背上也不肯跑一跑。

他常常经历厚道巴交的阿莫尔说,他宁肯饿肚子也不去放羊。

放马呢,看起来神威,加登巴当上马倌这些年总是那样张狂。

其实你张狂什么?他在心里恨着加登巴。

你那一套,他想,实际上也没有什么。

去吃硝,去啃盐,怀驹的骡马不能轰赶,象老太婆相同罗嗦。

如今草不够吃,处处都在为草场闹胶葛。

牧民们把马群叫做什么呢?他嘲讽地想着,黑打草机。

其实加登巴那群马多半是枣红的,不是黑的。

冬天快来啦,自豪的马群就要厚道啦。

他喜欢乐祸幸灾地看冬天的加登巴那副破旧的姿势。

你当马倌也不值得仰慕。

值得仰慕的只需我,他想。

他喜欢这种远程送马的活计,轰赶着精选的马儿跑过半个新疆。

他不屑去和牧人们为草场的事儿锱铢必较。

在这么广大的天山草原里,为几口草天天吵架还不如去死。

他总是随口打个唿哨,马群就吼叫而去,象一阵风,象一条河,加登巴即便气得咬牙,也只能被他远远地甩在背面。

铁木尔遽然把两只手指咬住,打出一声尖厉的唿哨。

胯下的马猛地跃出溪流,向对岸冲去。

乳白的水雾高高地扬起来了。

二百匹高头大马嘶鸣着奔跑。

数不清的铁蹄掌在山石上敲出火星。

铁木尔粗声地吆着喊着,抡着扎手的硬牛毛套索,抽打着马群。

《儒林外史》第十三回内容赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《儒林外史》第十三回内容赏析【导语】:第十三回蘧駪夫求贤问业马纯上仗义疏财话说娄府两公子将五百两银子送了侠客,与他报谢恩人,把革囊人头放在家里。

●备课资料一、课文补注1.关于鲁迅〔1〕出入于质铺和药店里1894年冬。

鲁迅十四岁。

父亲突然大吐血,遂请本城著名中医治疗,开始说是肺痈,后又说是膨胀。

由于诊金昂贵,只好经常典当衣物,家道更趋衰落,鲁迅开始分担家中事务。

又据周遐寿:《鲁迅的故家·病》。

按:鲁迅对于父亲生病时间的回忆,说法不一。

在《<呐喊>自序》中说“四年多〞,在《集外集·俄文译本<阿Q正传>序》及著者《自叙传略》中说“三年多〞,据《朝花夕拾·父亲的病》中说,推算起来,大约两年半左右。

周作人的回忆也不一致,在《鲁迅的故家·病》中说,其父曾亲自去吊小姑母之丧,发病时间可能在1894年冬季,在同书《童话》中说,大概起于1895年;在《知堂回想录·父亲的病》中说,发病时间在1895年的春天,至早可以提前到1894年的冬天,并说很难确定。

1896年鲁迅十六岁,10月12日父亲病逝,年三十七岁。

在父亲长期治病期间,鲁迅曾经和某某城的著名中医接触。

了解到他们在诊疗上的种种弊端,因而非常不满,非常厌恶。

这曾经影响鲁迅对中医作出全面的评价,鲁迅在他的前期作品中,既正确地批判了某些庸医所谓“医者,意也〞“医能医病,不能医命〞等反科学成分和封建伦理、迷信观念;同时也就他所遇到的庸医得出“中医不过是一种有意的或无意的骗子〞的结论。

后期,鲁迅对中医中药作出了比较全面的分析。

〔2〕鲁迅办《新生》1907年鲁迅二十七岁。

夏,鲁迅与许寿裳、周作人、袁文薮〔某某钱塘人与鲁迅同期留学日本。

后去英国留学,回国后曾任某某财政厅长等职〕等人积极筹办文艺杂志《新生》。

据日本增田涉回忆,苏曼殊也是《新生》筹办人之一。

鲁迅为了办好《新生》,从刊名、封面设计、书内插图等各方面都一丝不苟地做了细致安排。

第一期的插图已拟定用英国十九世纪画家瓦支题为“希望〞的一幅油画,画面上是一个诗人,包着眼睛,抱了竖琴跪在地球上面。

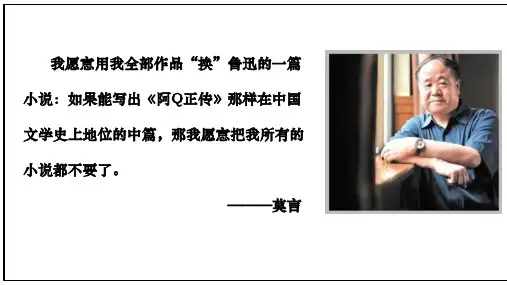

张承志:鲁迅路口[荐]作者:张承志来源:本站原创发布:2005-03-12 19:41 点击: 1630张承志:鲁迅路口(这条文章已经被阅读了365次) 时间:2002年12月22日 13:55 来源:刘韧文艺副刊鲁迅路口张承志我想诸多的研究,没有足够考虑鲁迅留日十年酿就的苦涩心理。

称作差别的歧视,看杀同乡的自责,从此在心底开始了浸蚀和齿咬。

拒绝侮辱的陈天华、演出荆轲的徐锡麟、命断家门的秋瑾--如同期的樱花满开然后凋零的同学,从此在鲁迅的心中化作了一个影子。

这影子变做了他的标准,使他与名流文人不能一致;这影子提醒着他的看杀,使他不得安宁。

一今年又一次去了绍兴。

该看的上一次早已看过,若有所思的心里有些寂寞。

城市正在粉刷装修;拆掉刚盖好的大楼,改成黑白的绍兴色。

可能是由于天气的原因吧,这一回头顶着万里晴空,总觉景色不合书里的气氛。

在鲁迅故居门口,车水马龙根本不理睬远路的游客;滔滔河水般的群众之流,擦着制作的假乌篷船一涌而过。

我犹豫着,最后决定不再买票进去。

与其说是来再一次瞻仰遗迹,不如说是来复习上一次的功课。

那一次在冬雨中,我们走过了一条条街道,处处辨认着遗迹和背景。

那几年我潜心南方的遊学,事先读足了记载,到实地再加上草图笔记。

我辨认着,小街拐角座落的秋瑾的家,青苔沾湿的青藤书屋,还有山阴道、会稽山、古史传说的夏禹陵。

蒙蒙冷雨中的修学令人愉快,追想着那些日子,盼着再重复它一次。

虽然我明白这是一处危机潜伏之地。

渐渐地我们终于明白了,这个民族不会容忍异类。

哪怕再等上三十年五十年,对鲁迅的大毁大谤势必到来。

鲁迅自己是预感到了这前景的,为了规避,他早就明言宁愿速朽。

但是,毕竟在小时代也发生了尖锐的对峙,人们都被迫迎对众多问题。

当人们四顾先哲,发现他们大都暧昧时,就纷纷转回鲁迅寻求解释。

我也一样,为着私人的需要,寻觅到了这里。

反省着对他的失言与败笔,我常自戒不该妄谈鲁迅。

无奈乏于参照,于是又令人生厌地转回这里。

我已经难改习癖,别人更百无忌惮。

那么多的人都在议论鲁迅,那么多的人都以鲁迅为饭碗,那么多的人都自称鲁迅的知音--这种现象,一定使他本人觉得晦气透了。

不知到了毁谤的时代,一切会怎么样。

同伴是本地人,对是否进去参观无所谓。

我也觉得要看的都看过了,门票要四十元呢,或者就不进去了吧。

路口上,车声轰轰人声鼎沸,不由你过分地斟酌徘徊。

于是胡乱决定离开,心里一阵滋味索然。

就这样,这一次在绍兴过鲁门而未进。

虽然脚又踩过这块潮湿土地,端详过秋瑾的遗墨、进入了徐锡麟的卧室,我没有迈过那个路口。

我想保护初访的印象。

冬雨的那一次我夹在一群小学生里一拥进了三味书屋,后来就亲身站到了百草园。

那时的感觉非常新鲜,自己的小学生时代、以及自己孩子的小学生时代一霎间都复活了。

那不是来瞻仰伟人的故居,而是回到自己的孩提时代。

一股那么亲近的冲动,曾在人流拥挤中幼稚地浮现。

从鲁迅家的大门口迈步,左右转两个弯,隔一两条小街,原来三百步之内,就是秋瑾的家。

初次意识到这一点时,我心中不由一惊。

他们住得这么近!……果然还是要到现地,才能获得感受。

我不住地遐想。

彼此全然不相识是不可能的,即便没有借盐讨火做过亲密邻里,也会由于留学一国彼此熟识。

若再是朋友,就简直是携手东渡了。

后来去了徐锡麟的东埔镇。

冬月来时,以为东埔路远不易到达,这一回才知东埔镇就在眼前,公路水路都不消一阵功夫。

这么说,我寻思着,烈士徐锡麟的家乡就在咫尺--这几个人,不但是同乡,而且是同期的留日同学。

站在路口上,我抑制着心里的吃惊,捉摸着这里的线索。

一切的起源,或许就在这里?二一九○五年是秋瑾留学日本的次年,其时鲁迅做为她的先辈,已在日本滞留了两年。

不知他们是否做好了思想准备,国家兴亡与个人荣辱的大幕就在这一年猝然揭开,并与他们的每一个人遭遇。

一件大事是日本政府与清朝勾结,为限制留学生反清政治活动颁布了“清国留学生取缔规则”(应该注意,取缔一语在日语中主要意为“管束、管理”)。

此事引起轩然大波,秋瑾的表现最为激烈。

诸多论著都没有涉及当时留学生的反应详情;但参照(比如八十年代末以来)留洋国人的多彩面孔,我想当时的诸多精英一定也是形形色色。

冷眼看着中国留学生的样相,日本报纸《朝日新闻》发表社论,嘲笑中国人“放纵卑劣,团结薄弱”。

湖南藉留学生陈天华不能忍受,他以性命反驳蔑视,投海自杀。

与他们气质最近的日本作家高桥和巳,对此事的叙述如下:陈天华的抗议自杀,最富象征地表现了投影于政治中众多之死的、文化传统与传统心情的方式。

一九○九年,日本的文部省公布了《清国留学生取缔规则》。

不用说,这是应清朝的要请,限制留学生革命活动的东西。

当时,《朝日新闻》侮蔑地批评那些反对《取缔规则》、进行同盟罢课的中国留学生,说他们“出于清国人特有的放纵卑劣的意志,其团结也颇为薄弱”。

陈天华痛愤于此,写下了绝命书,在大森海岸投海自杀。

他在《绝命书》中说,中国受列强之侮,因为中国自身有灭亡之理。

某者之灭,乃自己欲灭。

只是中国之灭亡若最少需时十年的话,则与其死于十年之后,不如死于今日。

若如此能促诸君有所警动,去绝非行,共讲爱国,更卧薪尝胆,刻苦求学以养实力,则国家兴隆亦未可知,中国不灭亦未可知。

他区别了缘于功名心和责任感的革命运动,要求提高发自责任感的革命家道德。

(《暗杀者的哲学》,《孤立无援的思想》所收,页一九三至一九四)每读这一段故事我总觉得惊心动魄,也许是由于自己也有过日本经历。

陈天华感受过的歧视和选择,尽管程度远不相同--后来不知被多少留日中国学生重复地体验过。

只是一个世纪过去到了这个时代,陈天华式的烈性无影可寻了。

在一种透明的、巨大的挤压之下,海外中国人的感情、公论、更不用说行动,日复一日地让位给了一种难言的暧昧。

陈天华的孤魂不能想像:男性在逢迎和辩白之间狡猾观察、女人在顺从和自欺之间半推半就。

陈天华已经死了,活着的还在争论。

在侃侃而谈中学人们照例分裂;有的是学成救国派,有的是归国革命派,我想更多的一定是察颜观色派。

身为女性言行却最为“极端”的秋瑾那时简直如一个“恐怖主义者”,面对纠缠不休的同学,她居然拔刀击案,怒喝满座的先辈道:“谁敢投降满虏,欺压汉人,吃我一刀!”而在场者中间就有鲁迅。

显然秋瑾不曾以鲁迅为同志。

或许她觉得这位离群索居的同乡太少血性,或者他们之间已经有过龃齬。

大概鲁迅不至于落得使秋瑾蔑视的地步?在秋瑾的资料里,找不到她对这位邻居的一语一字。

我更想弄清当时鲁迅的态度和言论。

但是诸书语焉不详,本人更欲言又止。

渐渐地我开始猜测,虽然不一定有过争吵和对垒,大约鲁迅与同乡的秋瑾徐锡麟有过取道的分歧。

或许鲁迅曾经对这位男装女子不以为然;她太狂烈,热衷政治,出言失度。

鲁迅大概觉得她不能成事,也不是同道。

鲁迅大概更嗅到了一种革命的不祥,企图暗自挣扎出来,独立于这一片革命的喧嚣。

留学日本是一件使人心情复杂的事。

留日体验给于人的心理烙印,有时会终一生而不愈。

敏感的鲁迅未必没有感受到陈天华的受辱和愤怒,但是他没有如陈天华的行动。

或许正是陈天华事件促使鲁迅加快选定了回避政治、文学疗众的道路。

他的意识里,说不定藏着一丝与鼓噪革命派一比高低的念头。

但是时不人待,谁知邻居女儿居然演出了那样凄烈的惨剧,而他自己,却只扮演了一个“看杀”的角色!逐渐地,我心里浮现出了一个影子。

它潜随着先生的一生,暗注着先生的文字。

我想诸多的研究,没有足够考虑鲁迅留日十年酿就的苦涩心理。

称作差别的歧视,看杀同乡的自责,从此在心底开始了浸蚀和齿咬。

拒绝侮辱的陈天华、演出荆轲的徐锡麟、命断家门的秋瑾-- 如同期的樱花满开然后凋零的同学,从此在鲁迅的心中化作了一个影子。

这影子变做了他的标准,使他与名流文人不能一致;这影子提醒着他的看杀,使他不得安宁。

也许就是这场留学,造就了文学的鲁迅。

三隔开了百年之后,寻觅鲁迅如同盲人摸象。

但仍然还有思路可循,这思路是被作品中的处处伏笔多次提示了的。

研究鲁迅的事不能用顾颉刚的方法,但是一样需要考据。

它不像考据山阴大禹陵;那种事缺乏基本的根据,谁也很难真能弄得清楚。

鲁迅的事情与我们干系重大,它不是一家之说壶中学术。

流血的同学和鲁迅几位一体,身系着民族的精神。

从一九○三年鲁迅留学日本开始计算,整整一个世纪过去了;一九○七年徐锡麟和秋瑾死难的世纪忌日,也正在步步临近。

应该梳理脉络,更应该依据履历。

这履历中,有刻意而为的--他的做法,他的伏笔。

站在绍兴的路口,眺望着鲁迅纪念馆和鲁迅故居,还有出没着正人君子的“咸亨酒店”,我感到了作品的明示,和刻意的作伪。

在经历了陈天华、徐锡麟、秋瑾的刺激以后,或者说在使自己的心涂染了哀伤自责的底色以后,后日直至他辞世的所谓鲁迅的一生,就像恐怖分子眉间尺的头和怨敌在沸水里追逐一样--他与这个日本纠缠撕咬,不能分离。

那以后的历史可能是简单的:三一八,九一八。

三一八在北京的执政府门前再现了绍兴的轩亭口,他绝不能再一次看杀学生的流血。

九一八使那个日俄战争的幻灯片变成了身边的炮火,使他再也不能走“纯粹的文学”道路。

不是每一天都值得如陈天华那样一死,但是每一天都可以如陈天华那样去表现人格。

回顾他归国后的生涯,特别是三一八和九一八之后,显然他竭尽了全力。

他不能自娱于风骚笔墨中日掌故,如今日大受赏味的周作人。

他不知道--苟活者的奋斗,是否能回报殉死者的呼唤。

想着陈天华和徐锡麟以及秋瑾,我感到,他无法挣脱一种类近羞愧的心情。

在中国,凡标榜中庸宣言闲趣的,大都是取媚强权助纣为虐的人。

同样,凡标榜“纯粹文学”的,尽是气质粗俗的人。

鲁迅与他们不同;他做不到狡猾其艺术、中庸其姿态--而无视青年的鲜血,回避民族的大义。

但正是他曾严肃地拒绝激进,选择了一介知识分子的文学疗众道路。

但是江山不幸,文学是彷徨之路,鲁迅一直挣扎在政治与文学之间。

三一八,九一八,他不能不纠缠于这两个结;他的交友立论横眉悦目,都围绕着这两件事。

而这两件事,挣不断地系在一根留日的线上。

时间如一个不义的在场者,它洗刷真实催人遗忘。

邻居的女儿居然那么凄烈地死了,他反刍着秋瑾逆耳的高声,一生未释重负。

鲁迅不能容忍自己在场之后的苟活,所以他也无法容忍那些明明在场、却充当伪证的君子。

陈西滢不知自己的轻薄为文,触动了鲁迅的哪一根神经。

他不懂学生的流血意味着什么;他也不懂面对学生流血的题目,一个知识分子应有的言行禁忌。

徐懋庸之流也一样,他们不懂在忍受了同学少年的鲜血以后、仍然被鲁迅执拗选择了的--文学的含义。

他们不知自己冒犯了鲁迅最痛苦的、做为生者的选择。

后来读到鲁迅先生在当年的女子师范大学风潮之后,其实表示过对这种形式的反对:“请愿的事,我一向就不以为然”,他说官府“他们麻木,没有良心,不足与言,而况是请愿,而况是徒手”(《空谈》)。

“我却恳切地希望,‘请愿’的事,从此可以停止了。

”(《“死地”》)这正与陈天华无独有偶。