五年级上数学用短除法求两个数的最小公倍数PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:16

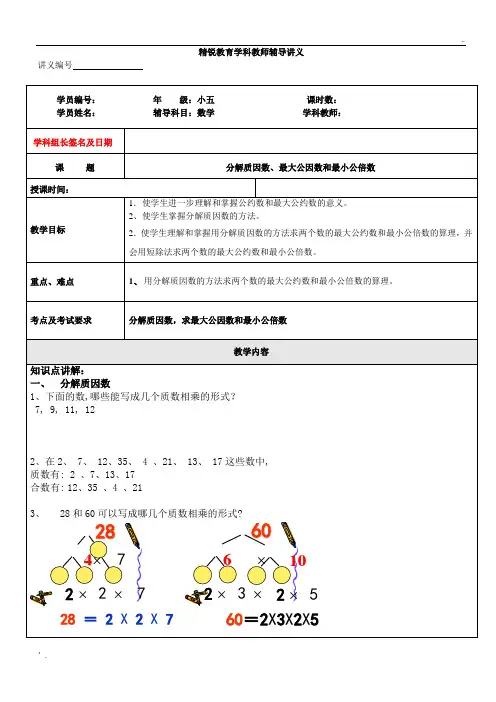

用短除法求最小公倍数的方法步骤文/春秋书生教材介绍的是采用列举法和分解质因法求两个数的最小公倍数,这两种方法对于对较小数的求最小公倍数比较适用,但对较大的数来说,做起来就比较麻烦了,下面是我总结的用短除法求最小公倍数的方法步骤:第一步:找出两数的最小公因数,列短除式,用最小公因数去除这两个数,得到两个商;第二步:然后找出两个商的最小公因数,用最小公因数去除这两个商,得到新一级的两个商;第三步:以此类推,直到这两个商为互质数(即两个商只有公因数1)为止;第四步:将所有的公因数及最后的两个商相乘,所得积就是我们要求的两个数的最小公倍数。

例:甲数=2×3×7×A,乙数=2×5×7×A,请问当A=()时,甲乙两数的最大公因(约)数是42。

A.2B.3C.5D.7题:求96,30,132的最小公倍数1.30=2×3×5 2. 96=25×5 3. 132=22×3×11所以【96,30,132】=25×3×5×11=5280题:求【150,42】因为(150,42)=21 所以【150,42】=150×42÷21=210题:把一张长60厘米、宽40厘米的长方形纸板剪成边长是整数厘米数的小正方形,且无剩余,最少可以剪成多少块?解:(60,40)=20……这是小正方形的边长。

(60÷20)×(40÷20)=6(块)或用面积计算:(60×40)÷(20×20)=6(块)题:用长5厘米、宽3厘米的长方形纸片摆成一个正方形(中间无空隙),至少要用多少个长方形纸片?解:(5,3)=15(厘米)……这是正方形的边长。

(15÷5)×(15÷3)=15(个)长方形如果一个数能被第二个数整除,那么这两个数的最大公因数是第二个数。

课程篇小学数学中如何求“两个数的最大公因数及最小公倍数”陶永清(甘肃省金昌市金川总校第七小学,甘肃金昌)“因数与倍数”的知识,一直是小学数学教材中的重要内容。

也是小学数学教学的难点。

今年,我所带的学生升入五年级,我也就随着介入了五年级数学的教学中,进而在教学中涉及了“因数与倍数”的问题。

我们金昌市金川公司小学部分使用的教材是北京师范大学出版社出版的义务教育课程标准实验教科书,在五年级上册第三单元分数这一部分中,教学最大公因数和最小公倍数时遇到了困惑。

首先来说找最大公因数。

按照教材的编排,是这样的。

例:第一步:先利用乘法来找每个数的因数。

12=1×12=2×6=3×4,18=1×18=2×9=3×6或者用列举法举出所有因数。

第二步:再挑出公有的因数,最后找到最大的公因数。

12=1×12=2×6=3×4,18=1×18=2×9=3×6再来说说最小公倍数。

这是教材所出示的例题:找最小公倍数请你在下表中用“△”标出4的倍数,用“○”标出6的倍数。

123456784的倍数:。

6的倍数:。

91011121314151617181920304050212223242526272829313233343536373839414243444546474849既标有“△”又标有“○”的数是,它们是和的倍数,也就是它们的公倍数;其中最小的数叫作它们的最小公倍数。

要想找到两个数的最小公倍数,首先必须用列举法全部写出每个数的部分倍数,再从小往大,找到公倍数,进而找出最小公倍数。

通过教学,我发现,学生利用这种方法找数的最大公因数和最小公倍数,的确是按照课程标准要求,经历了知识形成的过程,对于最大公因数与最小公倍数的意义也加深了理解,但是,问题也随之而来:一是用时太长,二是部分学生在列举因数时有遗漏,还有的在找公因数时有遗漏。

用短除法求两个数的最小公倍数说课稿(初稿)一.教材分析:追加(再斟酌):把公倍数、最小公倍数整合在异分母分数大小比较中。

传统教材中,公倍数、最小公倍数,公因数、最大公因数等都是单独设置单元,先学习概念和方法,在应用。

教学实践中,学生因为内容枯燥而不感兴趣。

另外,相似的概念较多,学生容易产生混淆。

冀教版教材从“分散难点、降低难度,重视应用”的思路出发,把上述内容分别安排在三个年级。

四年级上册,结合自然数的认识,了解了倍数、因数、质数、合数和分解质因数等概念,学会找一个数的倍数和分解质因数的方法;四年级下册,在利用分数的基本性质进行分数化简的过程中,了解约分、最简分数、公因数、最大公因数等概念,学会求两个数的最大公因数、约分和化简分数的方法;五年级下册,因为在比较异分母分数大小的过程中需要通分,而通分要用到公倍数和最小公倍数。

所以,教材把通分、公倍数、最小公倍数的认识整合在异分母分数大小的比较中。

这样设计教材安排。

一方面使学生体验到学习公倍数、最小公倍数的价值,激发学生的学习兴趣;另一方面有利于学生理解概念,学会方法,建立知识间的联系。

教学目标:知识与技能目标:1.经历用自己的方法找两个数的最小公倍数,学习用短除法求两个数最小公倍数的过程。

2.会用短除法求两个数的最小公倍数,了解可以用不同方法求两个数的最小公倍数。

过程与方法目标:在比较用短除法求两个数的最大公因数和最小公倍数的过程中,加深对知识的理解,发展数学思维。

情感态度目标:在对已学知识进行整理、归纳、比较的教学活动中,丰富数学活动经验,提高解决问题的能力。

培养学生用科学的方法研究问题和刻苦钻研的精神。

教学重点:建立几个数的公倍数的概念,学会用求两个数的最小公倍数。

教学难点:理解求两个数的最小公倍数的算理,求两个数最大公因数和最小公倍数的异同。

二、说教法古代教育家孔子指出:“各因其材,小以小成,大以大成,无弃人也!”而目标教学分层递进正是因材施教的最好体现。

示例三︰运用短除法求两个数的最大公因数和最小公倍数一、课题基本资料学习范畴:数与代数学习重点:运用短除法求两个数的最大公因数和最小公倍数。

学生不须认识其原理。

已有知识: 1.学生已在2000年版小学数学课程学习单位4N5「公倍数和公因数」中,学会透过列举两个数的倍数,求该两个数的公倍数及最小公倍数;以及透过列出两个数的因数求该两个数的公因数及最大公因数。

学生已认识最大公因数和最小公倍数简称分别为“H.C.F.”和“L.C.M.”。

2.另外,学生已在2000年版小学数学课程学习单位4N2「除法(二)」中认识整除性,除数为2、5和10。

3.学生在初中数学修订课程学习单位1「基础计算」的学习重点1.1中,认识4、6、8和9的整除性判别方法。

4.学生亦应已透过过渡期学与教材料,学习3的整除性判别方法。

5.学生在初中数学修订课程学习单位1「基础计算」的学习重点1.3中,认识正整数的质因数分解。

[备注:部分学生可能在小学阶段曾经学习运用短除法求两个数的最大公因数和最小公倍数。

]规划建议:教师可把此课题融入初中数学修订课程学习重点1.4「求最大公因数和最小公倍数」的教学当中,教师亦可在其他合适地方引入此课题。

二、建议教学内容1.教师可与学生重温小学阶段所学的列举法。

♦例1:运用列举法,求12和18的最大公因数。

首先由小至大,列举12和18的所有因数,并圈出12和18的所有公因数。

12的因数:○1○2○3 4 ○61218的因数:○1○2○3○69 18从圈出的公因数中,可见6是12和18的最大公因数。

♦例2:运用列举法,求12和18的最小公倍数。

首先由小至大,列举12和18的首几个倍数,并圈出12和18的公倍数。

12的倍数:12 24 ○3648 60 ○72……18的倍数:18 ○3654 ○72……从圈出的公倍数中,可见36是12和18的最小公倍数。

2.教师可与学生讨论上述列举法的优点和缺点,从而引入短除法。

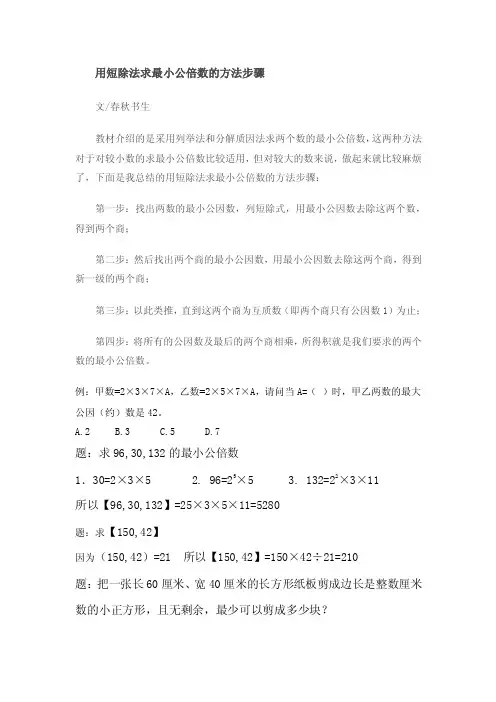

用短除法求最小公倍数的方法步骤文/春秋书生教材介绍的是采用列举法和分解质因法求两个数的最小公倍数,这两种方法对于对较小数的求最小公倍数比较适用,但对较大的数来说,做起来就比较麻烦了,下面是我总结的用短除法求最小公倍数的方法步骤:第一步:找出两数的最小公因数,列短除式,用最小公因数去除这两个数,得到两个商;第二步:然后找出两个商的最小公因数,用最小公因数去除这两个商,得到新一级的两个商;第三步:以此类推,直到这两个商为互质数(即两个商只有公因数1)为止;第四步:将所有的公因数及最后的两个商相乘,所得积就是我们要求的两个数的最小公倍数。

例:甲数=2×3×7×A,乙数=2×5×7×A,请问当A=()时,甲乙两数的最大公因(约)数是42。

A.2B.3C.5D.7题:求96,30,132的最小公倍数1.30=2×3×5 2. 96=25×5 3. 132=22×3×11所以【96,30,132】=25×3×5×11=5280题:求【150,42】因为(150,42)=21 所以【150,42】=150×42÷21=210题:把一张长60厘米、宽40厘米的长方形纸板剪成边长是整数厘米数的小正方形,且无剩余,最少可以剪成多少块?解:(60,40)=20……这是小正方形的边长。

(60÷20)×(40÷20)=6(块)或用面积计算:(60×40)÷(20×20)=6(块)题:用长5厘米、宽3厘米的长方形纸片摆成一个正方形(中间无空隙),至少要用多少个长方形纸片?解:(5,3)=15(厘米)……这是正方形的边长。

(15÷5)×(15÷3)=15(个)长方形如果一个数能被第二个数整除,那么这两个数的最大公因数是第二个数。