迈克尔逊干涉仪ppt

- 格式:ppt

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:15

迈克尔逊干涉仪》实验报告一、引言迈克尔逊曾用迈克尔逊干涉仪做了三个闻名于世的实验:迈克尔逊-莫雷以太漂移、推断光谱精细结构、用光波长标定标准米尺。

迈克尔逊在精密仪器以及用这些仪器进行的光谱学和计量学方面的研究工作上做出了重大贡献,荣获1907年诺贝尔物理奖。

迈克尔逊干涉仪设计精巧、用途广泛,是许多现代干涉仪的原型,它不仅可用于精密测量长度,还可以应用于测量介质的折射率,测定光谱的精细结构等。

二、实验目的(1)了解迈克尔逊干涉仪的光学结构及干涉原理,学习其调节和使用方法(2)学习一种测定光波波长的方法,加深对等倾的理解(3)用逐差法处理实验数据三、实验仪器迈克尔逊干涉仪、He-Ne激光器、扩束镜等。

四、实验原理迈克尔逊干涉仪是l883年美国物理学家迈克尔逊(A.A.Michelson)和莫雷(E.W.Morley)合作,为研究“以太漂移实验而设计制造出来的精密光学仪器。

用它可以高度准确地测定微小长度、光的波长、透明体的折射率等。

后人利用该仪器的原理,研究出了多种专用干涉仪,这些干涉仪在近代物理和近代计量技术中被广泛应用。

1.干涉仪的光学结构迈克尔逊干涉仪的光路和结构如图1与2所示。

M1、M2是一对精密磨光的平面反射镜,M1的位置是固定的,M2可沿导轨前后移动。

G1、G2是厚度和折射率都完全相同的一对平行玻璃板,与M1、M2均成45°角。

G1的一个表面镀有半反射、半透射膜A,使射到其上的光线分为光强度差不多相等的反射光和透射光;G1称为分光板。

当光照到G1上时,在半透膜上分成相互垂直的两束光,透射光(1)射到M1,经M1反射后,透过G2,在G1的半透膜上反射后射向E;反射光(2)射到M2,经M2反射后,透过G1射向E。

由于光线(2)前后共通过G1三次,而光线(1)只通过G1一次,有了G2,它们在玻璃中的光程便相等了,于是计算这两束光的光程差时,只需计算两束光在空气中的光程差就可以了,所以G2称为补偿板。

⼤学物理实验迈克尔逊⼲涉仪讲义迈克尔孙⼲涉仪1881年美国物理学家迈克尔孙(A.A.Michelson)为测量光速,依据分振幅产⽣双光束实现⼲涉的原理精⼼设计了这种⼲涉测量装置。

迈克尔孙和莫雷(Morey)⽤此⼀起完成了在相对论研究中有重要意义的“以太”漂移实验。

迈克尔孙⼲涉仪设计精巧、应⽤⼴泛,许多现代⼲涉仪都是由它衍⽣发展出来的。

本实验的⽬的是了解迈克尔孙⼲涉仪的原理、结构和调节⽅法,观察⾮定域⼲涉条纹,测量氦氖激光的波长,并增强对条纹可见度和时间相⼲性的认识。

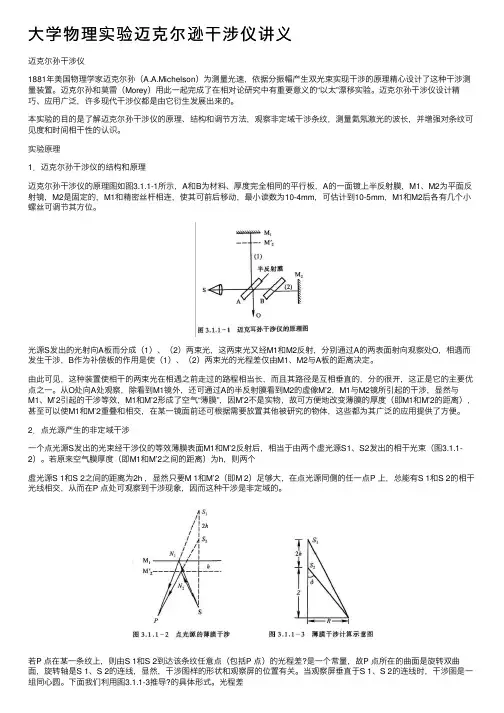

实验原理1.迈克尔孙⼲涉仪的结构和原理迈克尔孙⼲涉仪的原理图如图3.1.1-1所⽰,A和B为材料、厚度完全相同的平⾏板,A的⼀⾯镀上半反射膜,M1、M2为平⾯反射镜,M2是固定的,M1和精密丝杆相连,使其可前后移动,最⼩读数为10-4mm,可估计到10-5mm,M1和M2后各有⼏个⼩螺丝可调节其⽅位。

光源S发出的光射向A板⽽分成(1)、(2)两束光,这两束光⼜经M1和M2反射,分别通过A的两表⾯射向观察处O,相遇⽽发⽣⼲涉,B作为补偿板的作⽤是使(1)、(2)两束光的光程差仅由M1、M2与A板的距离决定。

由此可见,这种装置使相⼲的两束光在相遇之前⾛过的路程相当长,⽽且其路径是互相垂直的,分的很开,这正是它的主要优点之⼀。

从O处向A处观察,除看到M1镜外,还可通过A的半反射膜看到M2的虚像M’2,M1与M2镜所引起的⼲涉,显然与M1、M’2引起的⼲涉等效,M1和M’2形成了空⽓“薄膜”,因M’2不是实物,故可⽅便地改变薄膜的厚度(即M1和M’2的距离),甚⾄可以使M1和M’2重叠和相交,在某⼀镜⾯前还可根据需要放置其他被研究的物体,这些都为其⼴泛的应⽤提供了⽅便。

2.点光源产⽣的⾮定域⼲涉⼀个点光源S发出的光束经⼲涉仪的等效薄膜表⾯M1和M’2反射后,相当于由两个虚光源S1、S2发出的相⼲光束(图3.1.1-2)。

若原来空⽓膜厚度(即M1和M’2之间的距离)为h,则两个虚光源S 1和S 2之间的距离为2h ,显然只要M 1和M’2(即M 2)⾜够⼤,在点光源同侧的任⼀点P 上,总能有S 1和S 2的相⼲光线相交,从⽽在P 点处可观察到⼲涉现象,因⽽这种⼲涉是⾮定域的。

实验迈克尔逊干涉仪【实验目的】1.掌握迈克尔逊干涉仪的调节方法并观察各种干涉图样。

2.区别等倾干涉、等厚干涉和非定域干涉,并用非定域干涉测量氦氖激光波长。

3.了解光源的时间相干性,测量光源的相干长度。

【仪器用具】迈克尔逊干涉仪、氨氖激光器、白光光源、小孔光阑、短焦距小透镜。

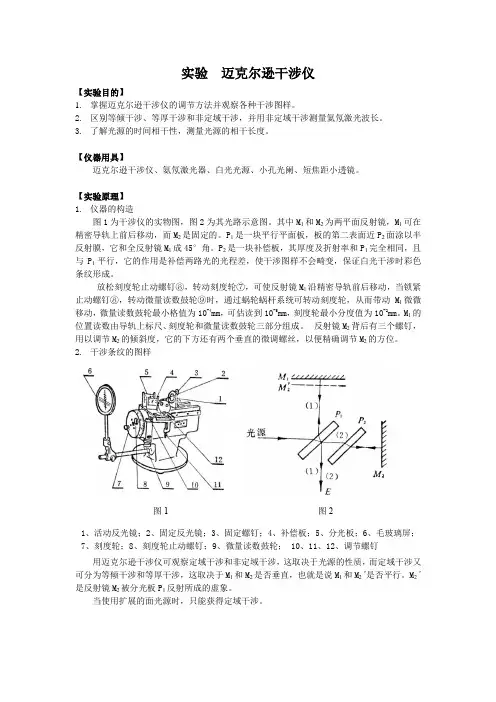

【实验原理】1.仪器的构造图1为干涉仪的实物图,图2为其光路示意图。

其中M1和M2为两平面反射镜,M1可在精密导轨上前后移动,而M2是固定的。

P1是一块平行平面板,板的第二表面近P2面涂以半反射膜,它和全反射镜M1成45°角。

P2是一块补偿板,其厚度及折射率和P1完全相同,且与P1平行,它的作用是补偿两路光的光程差,使干涉图样不会畸变,保证白光干涉时彩色条纹形成。

放松刻度轮止动螺钉⑧,转动刻度轮⑦,可使反射镜M1沿精密导轨前后移动,当锁紧止动螺钉⑧,转动微量读数鼓轮⑨时,通过蜗轮蜗杆系统可转动刻度轮,从而带动 M1微微移动,微量读数鼓轮最小格值为10-4mm,可估读到10-5mm,刻度轮最小分度值为10-2mm。

M1的位置读数由导轨上标尺、刻度轮和微量读数鼓轮三部分组成。

反射镜M2背后有三个螺钉,用以调节M2的倾斜度,它的下方还有两个垂直的微调螺丝,以便精确调节M2的方位。

2.干涉条纹的图样图1图21、活动反光镜;2、固定反光镜;3、固定螺钉;4、补偿板;5、分光板;6、毛玻璃屏;7、刻度轮;8、刻度轮止动螺钉;9、微量读数鼓轮; 10、11、12、调节螺钉用迈克尔逊干涉仪可观察定域干涉和非定域干涉,这取决于光源的性质,而定域干涉又可分为等倾干涉和等厚干涉,这取决于M1和M2是否垂直,也就是说M1和M2'是否平行。

M2'是反射镜M2被分光板P1反射所成的虚象。

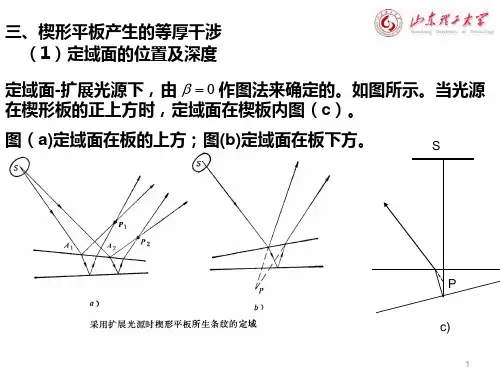

当使用扩展的面光源时,只能获得定域干涉。

2.1 等倾干涉当M 1和M 2',互相平行时,得到的是相当于平行平面板的等倾干涉条纹,其干涉花样定位于无限远,如果在E 处放一会聚透镜,并在其焦平面上放一屏,则在屏上可观察到一组组的圆心圆。

迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪是利用干涉条纹精确测定长度或长度改变的仪器.它是迈克尔逊在1881年设计成功的。

迈克尔逊和莫雷应用该仪器进行了测定以太风的著名实验.后人根据此种干涉仪研制出各种具有实用价值的干涉仪。

预备知识⏹光程:光波实际传播的路径与折射率的乘积,⏹光程差:,在杨氏干涉的例子里,它的光程差就可以表示为⏹光程差与相位差的变换关系为:⏹相干条件:两束光满足频率相同,振动方向相同,相位差恒定时即可成为相干光源,这时的光强应表达为:令;对应的位相差为⏹获得相干光光源的两种常见方法1.分波阵面法:从同一波阵面上获取对等的两部分作为子光源成为相干光源;如杨氏实验等。

2.分振幅法:当一束光投射到两种介质的分界面时,它的所有的反射光线或所有的透射光线会聚在一起时即可发生相干;如薄膜干涉等。

⏹迈克尔逊干涉仪的结构和工作原理G2是一面镀上半透半反膜,M1、M2为平面反射镜,M1是固定的,M2和精密丝相连,使其可前后移动,最小读数为10-4mm,可估计到10-5mm, M1和M2后各有几个小螺丝可调节其方位。

当M2和M1’严格平行时,M2移动,表现为等倾干涉的圆环形条纹不断从中心“吐出”或向中心“消失”。

两平面镜之间的“空气间隙”距离增大时,中心就会“吐出”一个个条纹;反之则“吞进”一个个条纹。

M2和M1’不严格平行时,则表现为等厚干涉条纹,M2移动时,条纹不断移过视场中某一标记位置,M2平移距离d 与条纹移动数N 的关系满足。

迈克尔逊干涉仪示意经M2反射的光三次穿过分光板,而经M1反射的光只通过分光板一次.补偿板就是为了消除这种不对称而设置的.在使用单色光源时,补偿板并非必要,可以利用空气光程来补偿;但在复色光源时,因玻璃和空气的色散不同,补偿板则是不可缺少的。

若要观察白光的干涉条纹,两相干光的光程差要非常小,即两臂基本上完全对称,此时可以看到彩色条纹;若M1或M2稍作倾斜,则可以得到等厚的交线处(d=0)的干涉条纹为中心对称彩色直条纹,中央条纹由于半波损失为暗条纹。

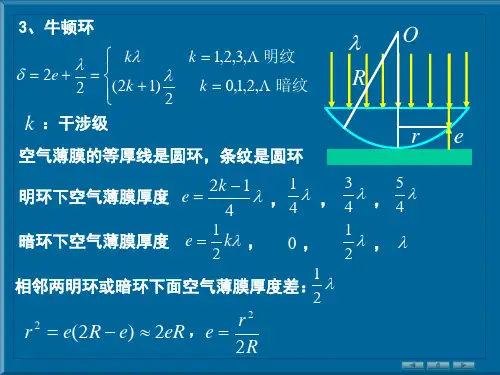

四、等倾干涉1、等倾干涉讨论光线入射在厚度均匀的薄膜上产生的干涉现象。

S 为点光源! 反射方向:22cos 2en k λγλ∆=+= (1,2,k =)明 ()22cos 2122en k λλγ∆=+=+ (0,1,2,k =) 暗关注第k 级明纹22c o s 2e n k λγλ+=该干涉条纹上的各点具有相同的倾角!对厚度均匀的薄膜,不同的明纹和暗纹,相应地具有不同的倾角。

同一条干涉条纹上的各点具有相同的入射角——等倾干涉条纹2、条纹形状入射角相同的光汇聚在一个圆上 ⇒明暗相间的圆环!问题:在透射方向,条纹什么形状?与反射方向看关系?讨论:在中心,0i =,222en λ∆=+(可明可暗,干涉级次最高)O31假设是级次为0k 的明纹2022en k λλ+=改变膜厚 e e e →+∆ 时,级次增加1 (冒出一个条纹) ()()20212n e e k λλ+∆+=+22n e λ∆= 22e n λ∆=即膜厚变大的过程中,中间不断有高一级条纹 “冒”出来。

冒出一个条纹收缩一个条纹五、增透膜与增反膜减反膜 减透膜例:在相机镜头(折射率为3 1.5n =)上镀一层折射率为2 1.38n =的氟化镁薄膜,为了使垂直入射白光中的黄绿光(5500λ=Å)反射最小,问: (1)反射相消中1k =时薄膜的厚度?e = (2)可见光范围内有无增反?解:(1)22(21)2en k λ∆==+⇒ 2(21)4k e n λ+=}膜厚度变化22n λ每1k =时, 723 2.98104e n λ-==⨯ m (2)22en k λ∆== (1,2,3k =)1k =时,122825en λ== nm 红外 2k =时,22412.5en λ== nm 紫色光 3k =时,3275λ= nm 紫外故可见光范围内波长为412.5 nm 的紫色光增反。

例5.3:见第一册教材191页。

与上面例题类似。