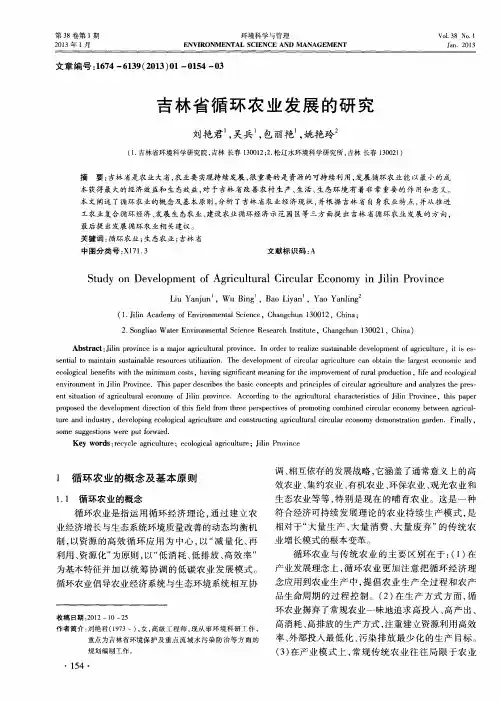

吉林农业概况

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:1

吉林省玉米秸秆资源化利用现状与途径摘要通过对吉林省玉米秸秆资源的概况和利用现状的调查分析,提出了秸秆综合利用途径和技术措施,以为今后吉林省秸秆资源化利用乃至生态省建设提供理论基础。

关键词玉米秸秆;资源概况;利用现状;利用途径;吉林省中图分类号 s216.2 文献标识码 a 文章编号 1007-5739(2012)24-0228-011 吉林省秸秆资源概况吉林省为我国农业大省,是重要的粮食作物主产区,也是秸秆资源特别丰富的省份。

秸秆资源以玉米秸秆为主。

据统计,目前吉林省玉米播种面积占粮食作物面积的65%,产量占粮食总产量的76%;玉米播种面积已占全国玉米播种面积的12%左右,产量已达到全国总产量的15%左右,出口占全国50%以上。

吉林省是我国玉米产量最多的省份,多年平均总产量保持在1 500万t左右,其次是黑龙江省和辽宁省,玉米产量都在1 000万t左右。

总之,东三省以及内蒙古是中国最主要的玉米供应地和出口基地,其出口量占全国的90%以上。

2011年吉林省玉米大丰收,出产玉米2 650万t。

据资料显示,玉米秸秆和籽粒比为1.6∶1,出产秸秆4 240万t。

按照80%可收集资源计算,可收集秸秆资源量约为3 392万t,主要集中在长春、吉林、松原、四平和白城等中西部地区。

单位土地面积可能源化利用的秸秆量为7.97 t/hm2,其中松原10.43 t/hm2、四平9.15t/hm2、白城8.47 t/hm2、长春8.16 t/hm2。

秸秆燃烧值约为标准煤的50%,吉林省水稻、玉米、大豆秸秆可收集资源总量主要用于燃料和废弃燃烧,分别占秸秆全部可收集资源量的58.60%和5.98%;少部分用于秸秆还田和圈养畜牧饲料,分别占4.04%和10.67%;用于工业用途的造纸、压制密度板、食用菌基料比重很小,合计不足1%。

秸秆资源化利用存在广阔的发展空间。

2 秸秆资源利用现状目前,随着煤碳、液化气在农村的广泛应用,处理玉米秸秆方式转变为田间放荒为主,辅以农村家庭土灶燃烧,这不仅造成宝贵资源的巨大浪费,对环境也构成了严重污染,不符合低碳经济发展和生态省建设的要求。

追溯东北农耕文明的渊源探访吉林省的古代农业遗址追溯东北农耕文明的渊源:探访吉林省的古代农业遗址东北地区是中国历史上重要的农耕文明发源地之一,其丰富的农业遗址见证了古代农耕文明的辉煌。

作为东北地区的一个代表,吉林省拥有众多的农业遗址,这些遗址不仅是研究农耕文明发展历程的珍贵资料,也是了解古代农业生产方式与社会发展的窗口。

本文将追溯东北农耕文明的渊源,带领读者一同探访吉林省的古代农业遗址。

一、龙江文化遗址:东北农耕文明的起源之地位于吉林省吉林市龙潭区的龙潭文化遗址是东北地区最早的农耕文明遗址之一,被称为龙江文化的发源地。

该遗址的发掘证实,约6000多年前的新石器时代晚期,这里的居民已经开始了农业生产,种植小麦、粟、豆类等作物。

龙潭文化遗址的发现揭示了东北农耕文明起源的历史,这种农耕文明在东北地区的发展奠定了基础。

二、敖东遗址:东北农耕文明的重要节点敖东遗址位于吉林省敖东镇,是东北地区最为典型的农耕文明遗址之一。

经过多年的考古发掘,这里出土了大量的农耕工具、农作物种子以及古陶器等物品。

这些物品的发现,进一步证明了东北地区早期农耕文明的兴起和发展。

敖东遗址的发现革新了人们对东北农耕文明的认知,并为后续的研究提供了重要的线索。

三、长白山遗址:东北农耕文明的山地特色长白山是吉林省的重要山脉,这里的农业遗址记录了东北地区山区农耕文明的特点。

据考古学家的研究,长白山地区古代居民主要种植玉米、高粱等作物,并采取了一系列适应山地环境的农业生产方式。

长白山遗址的发现,对于研究东北地区古代农耕文明与生态环境的关系具有重要意义。

四、舒兰遗址:东北农耕文明与城市发展的结合舒兰市位于吉林省中部,是一个古老的城市,其农业遗址反映了东北农耕文明与城市发展的结合。

考古学家在舒兰的农业遗址中发现了大量的农田、灌溉渠道以及居民建筑遗迹。

这些遗迹证明了古代舒兰居民不仅依靠农耕文明获得生活所需,同时也形成了具有城市特征的社会生活。

舒兰遗址的发现揭示了东北地区农耕文明与城市发展的密切关系。

附件2:主讲教师简介1.韩玉珠,女,教授,毕业于吉林大学,农产品加工专业,工学博士学位。

先后主讲《蔬菜育种学》、《蔬菜研究法》、《蔬菜抗病遗传育种》等课程,公开发表《Nitrogen determination in pepper (Capsicum frutescens L.) plants by color image analysis (RGB)》、《反相高效液相色谱法测定辣椒中4种辣椒碱类成分的含量》等学术论文多篇。

近年来主持《吉林省优势特色蔬菜油豆角、红干椒新品种选育及高效益栽培技术研究》、《蔬菜新品种选育与高产高效安全栽培模式研究》等多项课题。

曾获吉林省科技进步二等奖1项、长春市科技进步一等奖1项、吉林省教学成果三等奖1项,主、参编教材和著作6部。

多年来一直从事蔬菜遗传育种的教学、科研和“科教兴农”工作。

2.王金超,男,讲师,毕业于东北师范大学,人文地理专业,硕士学位。

先后主讲《社交礼仪》、《旅游公共关系》、《旅游政策与法规》、《餐饮管理与实务》等课程,公开发表《旅游管理专业本科实践教学中存在的问题及其解决对策》、《加强大学生礼仪教育的必要性及其实施策略》等学术论文多篇。

近年来主持参与《高校旅游管理专业实践教学模式研究》、《长白山旅游文化研究》等多项课题,获校级青年教师讲课大赛二等奖。

3.任大勇,男,讲师,毕业于吉林大学,食品安全专业,博士学位。

先后主讲《食品法规与标准》、《食品质量管理与认证》、《食品化学》等课程,公开发表《高校《食品法规与标准》课程教学的实践与探索》、《HACCP体系在戚风蛋糕生产中的应用研究》等学术论文多篇。

近年来主持《唾液乳杆菌表面S-层蛋白介导的黏附及免疫调节分子机制研究(国家自然基金)》、《自然发酵豆制品中益生菌的筛选、鉴定及功能特性研究(博士启动基金)》等多项课题。

曾获校级青年教师讲课大赛一等奖。

4.武志海,男,副教授,毕业于吉林农业大学,作物栽培学与耕作学专业,博士学位。

吉林市农业现代化案例一、舒兰市的稻花香传奇。

在吉林市的舒兰,那可是有着大片大片肥沃的黑土地。

以前呢,这里的农民种水稻就是靠着祖祖辈辈传下来的老经验,虽说能有收成,但产量和效益也就那样。

现在可不一样喽!有个叫老李的种稻大户,他就赶上了农业现代化的春风。

在选种上,他不再是随便抓一把稻种就下地,而是和农业科研机构合作,选用了超级稻的优良品种。

这种稻种抗病虫害能力强,而且产量特别高。

播种的时候呢,也不再是老牛拉着犁,慢悠悠地翻地播种。

老李用上了现代化的播种机,那家伙,播种又快又均匀。

而且啊,在稻田的灌溉上,也不再是靠天吃饭或者人工挑水。

他在自家田里安装了智能灌溉系统,这个系统能根据土壤的湿度自动浇水,就像给稻田装上了一个聪明的“水龙头”。

到了施肥的时候,老李也抛弃了传统的大把撒肥方式。

现在用的是精准施肥技术,根据土壤检测的结果,缺啥补啥,既减少了肥料的浪费,又让水稻吸收得更好。

等到秋收的时候,那更是现代化设备齐上阵。

大型收割机在稻田里欢快地奔跑,不一会儿,就把沉甸甸的稻穗收割得干干净净。

老李的水稻产量比以前翻了好几番,而且因为品质好,他的舒兰大米还卖到了全国各地,甚至出口到国外,那是真正的“稻花香里说丰年,听取订单声一片”啊!二、昌邑区的蔬菜大棚“变形记”昌邑区有个蔬菜种植基地,以前的蔬菜大棚那就是简单的塑料棚,冬天冷得像冰窖,夏天热得像蒸笼。

种出来的蔬菜种类少,还经常因为天气原因收成不好。

但是,这里来了个年轻的大学生村官小王,他决心改变这种状况。

小王把现代化的理念带进了这个蔬菜基地。

他先对大棚进行了改造,把原来的普通塑料棚升级成了高科技的智能温室大棚。

这个大棚可不得了,它的棚顶可以根据光照强度自动调节开合程度,就像给蔬菜盖了一个可以自动调节温度和光线的“被子”。

冬天的时候,里面有地热系统,让蔬菜在寒冷的季节也能温暖生长;夏天呢,有通风降温系统,保证蔬菜不会被热坏。

在种植技术上,小王引进了无土栽培技术。

吉林省农业面源污染的主要成因及防治措施

李雪莹

【期刊名称】《吉林农业》

【年(卷),期】2018(000)019

【摘要】2017年我国粮食总产量达12358亿斤,比2016年增加33亿斤,增长0.3%.粮食生产再获丰收,实现"十二连增",连续两年稳定在12000亿斤以上.吉林省作为我国排名第四的生产粮基地,粮食产量达到744亿斤,取得历史性成就,但由于农药化肥的过度使用、春秋两季秸秆焚烧、畜禽粪便污水排放、塑料残膜丢弃等原因,导致自然资源日益枯竭以及生态环境的承载能力越来越接近极限,迫切需要吉林省转变农业发展形式,加强农业面源污染防治,切实推进农业生态环境保护,促进农业可持续发展.

【总页数】1页(P39)

【作者】李雪莹

【作者单位】通榆县环保局,吉林通榆137200

【正文语种】中文

【中图分类】X592

【相关文献】

1.吉林省农业科技档案现状及信息化发展的主要措施

2.浅谈农业面源污染的成因及防治措施

3.浅谈农业面源污染的成因及防治措施

4.锦绣川水源地面源污染成因及防治措施

5.农业面源污染成因及防治措施

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文理学院----化学系化学系承担着应用化学专业和面向全校的《有机化学》、《无机化学》、《分析化学》、《有机化学实验》、《无机化学实验》、《分析化学实验》等公共必修课的教学任务,以及《化学与人类》、《生活中的化学》、《化学与健康》等选修课的教学任务。

在教学工作中强化基础, 注重实验,以培养具有创新能力的合格人才为目标。

多年来,在人才培养和教学改革等方面都取得了较好的成绩。

现有省级优秀课程2门,分别为《有机化学》、《无机及分析化学》,校级精品课程1门,为《有机化学》;省级立项科研课题3项,获得省级以上教研、科研成果奖多项;以副主编以上公开出版教材11部;在省级以上刊物公开发表学术及教研论文90余篇,其中SCI检索论文20余篇,核心期刊20余篇。

多人次获得市级优秀教师、市级优秀共产党员、市文明个人等荣誉称号。

现有18个实验室,分别为:无机实验室4个、分析试验室6个、有机实验室5个、天平室3个。

在满足教学及科研等方面发挥了极大的作用。

化学系拥有一支学术水平较高、思想活跃、教学经验丰富的教师队伍。

现有专兼职教师16名, 其中教授2名,副教授6名。

教师在完成本职各项工作之余,积极提高自身素质。

近年来, 越来越多的博士、硕士研究生毕业回到教学岗位上来。

教师中具有博士学位2名、硕士学位13名。

研究生以上学历教师比例达到93.75%。

应用化学专业:一、培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,具备扎实的化学基础知识、基本理论和较强的实验技能;具有一定的环境化学、环境保护与治理、合成化学和化学生物学等领域的理论和实践能力的高级应用型本科人才。

二、就业方向:毕业生可在环保、医药、农药、化工等部门从事检测、合成、新产品研发等工作;或者在教学、科研等单位从事教学和研究工作。

三、修业年限:3至6年四、授予学位:理学学士学位五、主要开设课程:无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、仪器分析、高分子化学、合成化学、生物化学、环境化学、化工原理、污染控制化学、天然物化学、材料化学等。

积脚鲜鳞

—

机业时农化握进代程把推现进

—访吉林省代省长王云坤

口本刊记者周振和王增范

△吉林省代省长王云坤

记者:1996年是吉林省经济再上新台阶、于1997年墓本实现小康目标的第二年。请您谈谈如何把握时机,确立正确的工作指导方针,达到小康目标的实现?王云坤:改革开放以来,我国经济发展很快,为实现小康目标奠定了基础。目前需求结构表现为温饱型与小康型并存的特征。拼搏三年再上新台阶的过程,其本质是质量型经济增长的过程,我们必须按这一本质的要求来指导经济建设。实现小康目标,重点、难点都在农村。各级干部特别是市县党政主要负责同志在农村小康建设中负有重大责任。在推进小康建设工作中,各级领导要站在全局高度,引导广大干部群众向小康目标迈进.要抓住重点和难点间题要深人基层,深入群众,解决群众迫切需要解决的间题。记者:加强农业的基础地位,推进农业现代化建设具有十分重要的战略意义。今后吉林省农村工作的重点是什么?王云坤:党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定“九五”计划和201。年远景目标的建议》,把加强农业放在了突出的地位。《建议》提出农业要完成两大重点任务:一是保证粮棉油等主要农产品稳定增长,粮食生产能力达到一个新水平;二是保证农民生活达到小康水平包括目前还处于贫困状态的7000万农村人口基本解决温饱问题这就要求我们必须极端重担粮食间题的特殊性,重视农民收入持续增长的重要性。几年来我省各级党委和政府认真贯彻党中央、国务院加强农业的各项方针政策,农业和农村工作取得了较好的经济效益和社会效益全省粮食人均占有量、交售商品粮、调出量连续多年居全国首位,以占全国l/25的耕地为国家提供了近1/1。的应购粮和l5/的专储粮为保

证全国粮食市场的有效供给、稳定大局做出了重要贡献。从1995年看,吉林省局部遭受了严重的自然灾害,东南

部洪涝,西部干旱,中部低温玲害;然而经过全省各方面努力,仍获得历史上第三个丰收年粮食产量达200亿公斤以上。但是,我省农业的基础地位还不强农业综合生产能力还有待于进一步提高,农业的效益不高加速推进

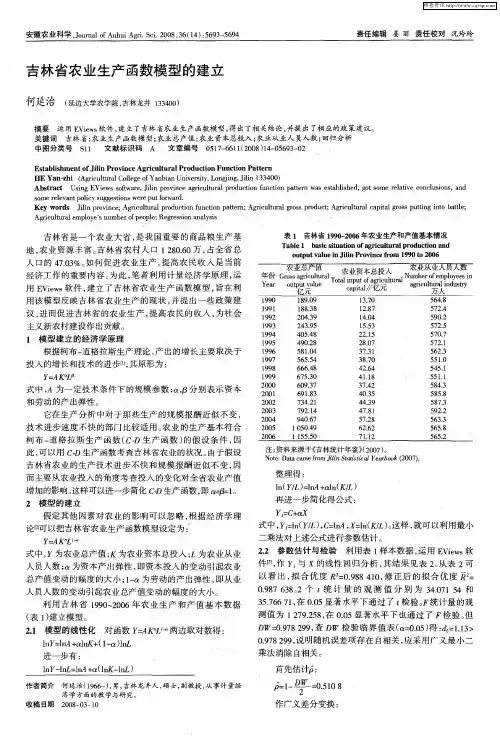

吉林省地处中国东北的中部,是国家重点建设的生态示范省,是国家粮食主产区和全国“六大林区”、“八大草原”之一。

全省幅员面积18.74万平方公里,其中耕地553.78万公顷,占总面积的28.98%,人均耕地0.21公顷,是全国平均水平的2.18倍。

总人口2739万人,其中乡村人口1279万人,占46.7%。

全省辖8市、1州和长白山工委会,60个县(市、区),624个乡镇,9321个行政村,有汉、朝、满、蒙、回等49个民族。

吉林省属于温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季,年均降水量西部为400毫米左右、中部为600毫米、东部为800毫米以上。

全年无霜期为135天。

吉林省地势由东南向西北逐渐沉降,东部为长白山区,森林茂密,闻名遐迩的长白山,蕴藏丰富的森林、特产、绿色食品、矿产、水利水电和生态旅游资源,有野生动物1000多种、野生植物2700多种,素有“长白林海”和“动植物立体资源宝库”之称。

中部为松辽平原,地势平坦,土壤肥沃,连片集中,素有“黄金玉米带”和“大豆之乡”的美誉,是全国商品粮集中产区;西部为草原、湿地生产态区,是牧业、杂粮杂豆、糖料、油料生产基地。

吉林省是全国商品粮大省。

盛产玉米、水稻、大豆和杂粮杂豆等优质农产品。

多年来,粮食人均占有量、粮食商品率、粮食调出量和玉米出口量均居全国第一位。

目前,全省粮食总产已经达到550亿斤阶段性水平,最高年份达到568亿斤,是全国唯一人均占有吨粮省份。

在全国粮食生产百强县中,吉林省有13个县入选,其中排名在前10位的有6个县。

吉林省是绿色食品大省。

全省已认证绿色食品785个、有机食品271个、无公害农产品2090个,“三品”总量达到3146个,环境监测面积3900万亩,产量3340万吨,产值487亿元,带动从事“三品”生产农户278万户,户均增收2100元,全省共创建了12大类绿色、有机食品基地50个,无公害农产品产地436个,建设各级各类农业标准化示范区196个,示范面积达到4200万亩,占耕地资源面积的48.8%。

吉林省是新兴的牧业大省。

到2009年末,全省生猪、肉牛、奶牛和家禽分别发展到4425万头、1171万头、35万头和8.02亿只,肉、蛋、奶总产量分别达到421.8万吨、142.73万吨、90万吨,人均肉类占有量连续12年居全国首位,人均禽蛋占有量跻身全国前5名。

畜牧业总产值847.22亿元,占据农村经济半壁江山。

吉林省是农产品加工业大省。

我们围绕农业上工业,发展工业促农业,走出了一条以工促农、强工兴农、协调发展的路子。

2003年全省农产品加工业销售收入626亿元,2009年达到2150亿元,增长2.4倍。

农产品加工业已成继汽车、石化之后的又一支柱产业,也是最具发展潜力的支柱产业。

吉林省是林业资源大省。

全省林地面积940万公顷,占总幅员的51.9%,森林覆盖率达42.5%,长白山森林面积、质量、蓄积量都排在全国前列,是全国“六大林区”之一。

吉林省是“东北三宝”(人参、貂皮、鹿茸角)的故乡。

其中人参素有“百草之王”、“国之瑰宝”的美誉,产量占全国的85%。

吉林省是梅花鹿的繁育基地,鹿茸产量占全国的1/3以上。

近年来,吉林省紧紧抓住国家大力实施东北老工业基地振兴、高度重视保障国家粮食安全、全面推进现代农业和新农村建设等重大发展机遇,立足自身资源优势和产业优势,不断加大农村经济结构战略性调整,大力推进农业产业化经营,突出发展优质粮食、精品畜牧业、高效特产业、农产品加工业、绿色食品产业和劳务经济等主导产业,努力通过城乡互动、工农联动、项目拉动、改革驱动,做强主导产业、做大优势产业、做精特色产业。

吉林省将从全面建设小康社会这一根本目标出发,以加快社会主义新农村建设、大力发展现代农业、提高综合生产能力、促进农民收入实现较快增长为基本着眼点。

按照新时期经济发展规律和市场变化规律,立足城乡统筹和全面、协调、可持续发展,坚持以市场为导向,大力实施“走出去”战略,引进资金、引进技术和人才。

大力提高粮食等优势农产品的综合生产能力,进一步增强全省农产品加工业整体实力和质量效益,全面提升吉林农业和吉林农产品市场竞争力,着力打造吉林农业和农村发展的新优势,实现农业和农村经济又好又快发展。