司考刑法重点知识纯正和不纯正的不作为犯

- 格式:docx

- 大小:17.03 KB

- 文档页数:2

司考复习经验一、基本情况我是法本本科生,2017年是第一次参加司法考试,成绩是440。

没有报班,也没有加各老师的群,考前聚焦啊押题啊基本都没有看。

只有在考卷四前看了看微博里面各老师的卷四押题。

我的复习资料就是各老师的免费课程和相配套的书。

复习的时间是从4月11号开始,一直到司考前。

我用forest软件计算了学习时间,一般来说,平均下来一天真正有效的学习时间大概是8、9小时左右。

因为是在学校复习的,所以能够了解在校学生复习的心态,包括我自己在整个复习期间的心态的变化,或许可以给大家作一个参考。

复习到一轮快结束的时候,觉得自己掌握得挺好的,司考也没那么难;后来随着时间经过,二轮的开展,觉得需要背记的内容太多,逐渐有种自己要复习不完的感觉;快到要考试了,就和同学们互相打气安慰,带着一点点焦虑担忧上了考场。

考完后的一天在床上躺了一整天,然后就把这事抛在脑后了,直到成绩出来,给了我一个巨大的惊喜。

这段时间可能比较特殊的经验有两个,可以给大家作一个参考。

但我个人认为,所有的经验贴都不需要完全相信,毕竟每个人的偏好习惯都不尽相同。

就比如,很多经验贴都会建议大家在复习期间做笔记,但是我就不喜欢写笔记。

只有在二轮的时候对着书根据自己的情况整理了易错点和知识结构。

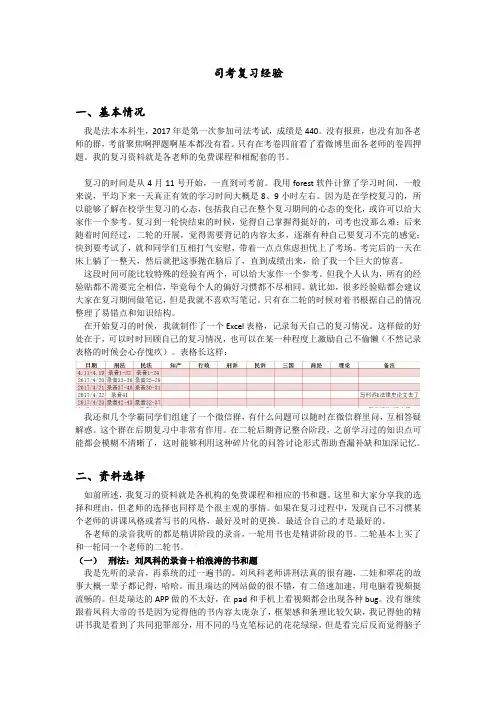

在开始复习的时候,我就制作了一个Excel表格,记录每天自己的复习情况。

这样做的好处在于,可以时时回顾自己的复习情况,也可以在某一种程度上激励自己不偷懒(不然记录表格的时候会心存愧疚)。

表格长这样:我还和几个学霸同学们组建了一个微信群,有什么问题可以随时在微信群里问,互相答疑解惑。

这个群在后期复习中非常有作用。

在二轮后期背记整合阶段,之前学习过的知识点可能都会模糊不清晰了,这时能够利用这种碎片化的问答讨论形式帮助查漏补缺和加深记忆。

二、资料选择如前所述,我复习的资料就是各机构的免费课程和相应的书和题。

这里和大家分享我的选择和理由,但老师的选择也同样是个很主观的事情。

各科目大纲的基本要求分为了解、理解及熟悉并能够运用的内容,拿到司法考试大纲之后,要多翻几遍,熟知大纲的内容,在熟悉的基础上,再和去年的大纲做比较,找出大纲的变化点,这些变化点往往是高频考点。

考生在自己理解大纲的基础上,还要认真领会名师对大纲的分析,以便做到对大纲的准确把握。

大纲在这儿的作用是帮你抓住重点。

第一章刑法概说基本要求:了解:刑法的概念、性质、任务。

理解:刑法的机能、罪刑法定原则、罪刑相适应原则。

熟悉并能够运用:解释刑法的各种方法,刑法的适用范围。

考试内容:第一节刑法的概念、性质、任务和机能刑法的概念刑法的性质刑法的任务刑法的机能第二节刑法的基本原则罪刑法定原则平等适用刑法原则罪刑相适应原则第三节刑法的适用范围刑法的空间效力(刑法的空间效力的概念对国内犯的适用原则对国外犯的适用原则对外国刑事判决的承认)刑法的时间效力(刑法的时间效力的概念刑法的溯及力)第二章犯罪概说基本要求:了解:犯罪的分类。

理解:刑法关于犯罪概念的规定,犯罪的本质特征与法律特征之间的关系。

熟悉并能够运用:结果加重犯和状态犯,犯罪的基本特征。

考试内容:第一节犯罪的概念社会危害性刑事违法性应受刑罚处罚性第二节犯罪的分类自然犯、法定犯亲告罪、非亲告罪危害国家安全罪、普通刑事罪基本犯、结果加重犯即成犯、状态犯和继续犯第三章犯罪构成基本要求:了解:犯罪构成的概念,犯罪构成与犯罪概念的关系,犯罪构成的分类。

理解:构成要件要素的分类,犯罪构成的特点,犯罪构成的共同要件,具体犯罪构成要件的确定方法,犯罪客体。

熟悉并能够运用:作为,不作为,因果关系,刑事责任能力,刑事责任年龄,故意,过失,事实认识错误。

考试内容:第一节犯罪构成概述犯罪构成的概念(犯罪构成的法定性犯罪构成的主客观统一性犯罪构成与社会危害性的统一性犯罪构成的重要性)犯罪构成的分类犯罪构成要件第二节犯罪客体犯罪客体的概念犯罪客体的分类确定直接客体的方法犯罪客体与犯罪对象的关系第三节犯罪客观要件犯罪客观要件概述危害行为(作为不作为)危害结果(危害结果的特征危害结果的种类危害结果的意义)行为的时间、地点与方法刑法上的因果关系(刑法上因果关系的概念刑法上因果关系的认定不作为犯罪的因果关系刑法上因果关系与刑事责任)第四节犯罪主体犯罪主体概述自然人犯罪主体(刑事责任年龄刑事责任能力特殊身份)第五节犯罪主观要件犯罪主观要件概述犯罪故意(故意的认识因素故意的意志因素故意的认定事实认识错误)犯罪过失(过失的概念过失的种类过失的认定)犯罪主观要件的其他问题(无罪过事件犯罪的动机、目的)第四章犯罪排除事由,基本要求:了解:犯罪排除事由的概念、特征与种类。

案例一被告人黄福祥,男,37岁,1991年与李昕结婚,婚后双方经常因家务事发生争吵、撕打。

95年6月12日晚8时,黄福祥与朋友聚会喝酒后回家,又与李昕发生争吵。

李昕说:“结婚后老打架,活着真没意思,不如死了算了。

”说完便在屋里找农药欲服毒自杀。

黄福祥马上找来邻居王刚。

王刚劝说李昕后,将农药瓶拿走。

此后,黄福祥便自己在家喝酒。

不久,黄福祥又与李昕发生争吵,李昕又讲要自杀,并在屋内找绳子。

黄福祥对李昕说:“你要死,就去死吧。

”然后继续喝酒。

李昕找到绳子后,将绳子系在屋中的房梁上,踩着凳子自缢。

黄福祥一直在场喝酒,当看到李昕自缢并将凳子踢倒,便起身到离其住处一里远的李昕父母家,告诉李昕自杀。

李昕父母赶到时,将李昕救下,李昕已经死亡。

经法医检验李昕系机械性窒息死亡(自缢)。

二昔日恋人中的男方甲不愿意维系恋爱关系,女方乙为此携带毒药去男方住处,声明如果甲与其断交,就死在甲处。

但是甲完全不为其所动,乙见恢复恋爱关系无望即决议自杀,甲见此情景关上门离去,乙最终死亡。

甲是否构成不作为犯罪?三李某与张某热恋,后李提出分手,但张不同意。

某日,张跑到李家,与李言谈不和发生争吵。

张在李家当着李的面喝下自卑的有毒农药。

5分钟后,李见张的嘴角流出唾沫,即独自锁门外出,后张被送医院抢救无效死亡。

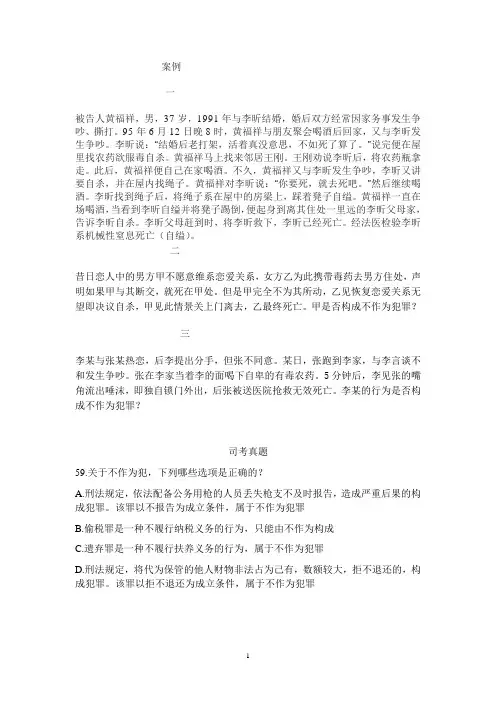

李某的行为是否构成不作为犯罪?司考真题59.关于不作为犯,下列哪些选项是正确的?A.刑法规定,依法配备公务用枪的人员丢失枪支不及时报告,造成严重后果的构成犯罪。

该罪以不报告为成立条件,属于不作为犯罪B.偷税罪是一种不履行纳税义务的行为,只能由不作为构成C.遗弃罪是一种不履行扶养义务的行为,属于不作为犯罪D.刑法规定,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,构成犯罪。

该罪以拒不退还为成立条件,属于不作为犯罪答案:AC解析:A项中的情形构成丢失枪支不报罪。

所谓丢失枪支不报罪,是指依法配备公务用枪的人员违反枪支管理规定,丢失枪支不及时报告造成严重后果的行为。

刑法观点展示部分总结总则部分一、一般情况下,正当防卫行为不会成为先行行为而产生作为义务。

例,甲抢劫乙,用刀砍乙,乙反击致甲重伤倒地。

甲请求乙救助,乙不予救助。

乙不构成不作为犯,因为甲的危险不是由乙创设的,乙的防卫行为具有正当性。

【观点展示①】观点1(张明楷):《刑法学》第5版,对于上例中乙反击致甲死亡,乙有救助的义务,理由是死亡由先行为防卫过当和不救人行为共同导致(作为与不作为的结合)。

2013年考试采用张的观点。

观点2(周光权):死亡结果仅有防卫过当一个行为导致。

二、夫妻之间的救助义务——妻子非自愿陷入险境,丈夫有救助义务。

妻子自己决定陷入险境,如自残自杀,以前定丈夫有救助义务,现为观点展示:【观点展示②】观点1:有救助义务;观点2:无救助义务,因妻为精神正常的成年人,无胁迫被骗,是其主动陷入险境,属于被害人自陷风险。

三、成立正当防卫,对于防卫人是否具有防卫认识具有争议,主要体现在偶然防卫问题上。

例,甲向乙开枪时,乙正要开枪杀丙。

甲杀了乙,但不知道乙也正在杀人。

正所谓螳螂捕蝉,黄雀在后。

这就叫偶然防卫。

【观点展示③】(1)观点1(通说):要求具有防卫认识。

甲无防卫认识,只有杀人故意,构成故意杀人罪(既遂)。

(2)观点2(张明楷):不要求具有防卫认识,甲成立正当防卫(无罪)。

理由:事后的结果判断。

——结果无价值论(3)观点3(周光权):要求具有防卫认识。

甲无防卫认识,不构成正当防卫。

理由:甲的行为(坏行为)制造好结果,甲不成立杀人的既遂,而是未遂。

——行为无价值论四、防卫行为造成第三人损害例,甲追杀乙,乙用自己的花瓶反击,花瓶偶尔砸中了行人王某,导致重伤。

乙的行为对甲而言是正当防卫,对王某而言是什么,理论上存在争议。

【观点展示④】观点1,认为是正当防卫。

理由是整体看待,既然对甲而言是正当防卫,对王某而言也附带认为是正当防卫。

这种观点的问题是,因为对王某是正当防卫,王某就必须忍受,而不能反击。

这不合理。

柏浪涛讲刑法》理论卷学习计划柏浪涛老师的刑法在司考行业一直属于高山上的一朵雪莲,令无数备考学子敬仰,同时也让万千学子受益匪浅,今年柏老师在厚大司考出书,终于让广大厚大学员的翘首以盼化为现实!那么,怎么合理利用这本《柏浪涛讲刑法之理论卷》呢?厚大司考教学服务中心,特意推出如下学习规划:特别说明:本书分为25 天的学习内容,可能会因为学员基础不同而会体现差异,但是至少需要20 天的时间才能完成刑法的学习。

当然,学习刑法的时候可以同时穿插其他科目的学习用以调节大脑的疲劳。

从刑法的学习时间跨度可以看出,我们司法考试的复习必须早下手才能早进入状态,否则复习时间是绝对不够的!学习时间学习内容以及掌握程度亮点内容第一天对应页码前15 页(1 )先通览目录前面的刑法知识体系,熟悉刑法到底讲了哪些内容?什么是两阶层犯罪论体系?总论分论都包括哪些内容?(2)本书的参考文献均来自命题人以及命题人思想渊源(3)熟悉刑法的渊源有哪些?务必掌握刑法的解释、罪刑法定原则、刑法的时间、空间效力主要对应:第一章(1)刑法的知识体系(2)刑法的解释(3)罪刑法定原则(4)刑法的空间效力第二天对应页码第16—29 页(1)掌握两阶层的犯罪构成体系(2)行为主体在两阶层犯罪构成体系中处于什么位置?自然人中的身份犯、单位犯罪务必掌握主要对应:第二、三章(1)犯罪构成两阶层体系(2)两阶层与四要件比较(3)定罪方法:三段论推理(4)国家工作人员的认定第三天对应页码第30—46 页(1)掌握危害行为、不真正不作为犯罪的成立条件(2)熟悉行为对象,掌握危险犯与侵害犯;行为犯与结果犯、结果加重犯主要对应:第四、五章(1)危害行为(2)不真正不作为犯的成立要件(3)实害犯与危险犯第四天对应页码前55页(1)掌握刑法上的因果关系,尤其是介入因素能否中断危害行为与危害结果之间的因果关系?(2)回顾前面所学内容,尤其是将两阶层的犯罪构成体系再温故一遍。

基本概念1.非法拘禁罪:指以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。

2.绑架罪:指利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑,以勒索财物或满足其他不法要求为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。

3.拐卖妇女儿童罪:指以出卖为目的,拐骗、绑架、收买、贩卖、施诈、接送、中转妇女、儿童的行为。

4.收买被拐卖的妇女儿童罪:指不以出卖为目的,收买被拐卖妇女、儿童的行为。

5.诬告陷害罪:指捏造事实,作虚假告发,意图陷害他人,使他人受刑事追究的行为。

6.强迫劳动罪:指以暴力、威胁或者限制人身自由的方法强迫他人劳动的行为。

7.雇用童工从事危重劳动罪:指违反劳动管理法规,雇用未满16周岁的未成年人从事超强度体力劳动的,或者从事高空、井下作业的,或者在爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等危险环境下从事劳动,情节严重的行为。

8.非法搜查罪:是指非法对他人的身体或住宅进行搜查的行为。

9.非法侵入住宅罪:指违背住宅内成员的意愿或无法律依据,进入公民住宅,或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。

10.刑讯逼供罪:是指司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者变相肉刑,逼取口供的行为。

11.暴力取证罪:是侵犯公民人身权利、民主权利罪的一种,指司法工作人员使用暴力逼取证人证言的行为。

12.虐待被监管人罪:指监狱、拘留所、看守所等监管机构的监管人员,对被监管人进行殴打或者体罚虐待,情节严重的行为。

13.暴力干涉婚姻自由罪:指用暴力手段干涉他人结婚自由或离婚自由的行为。

14.虐待罪:指对共同生活的家庭成员,经常以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、不给治病或者强迫作过度劳动等方法,从肉体上和精神上进行摧残迫害,情节恶劣的行为。

15.虐待被监护、看护人罪:指对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人,虐待被监护、看护的人,情节恶劣的行为16.拐骗儿童罪:指以欺骗,引诱或者其他方法,使不满14周岁的男,女儿童脱离家庭或者监护人的行为。

法考《刑法》易错题库第三章犯罪构成(三)1. 黄某意图杀死张某,当其得知张某当晚在单位值班室值班时,即放火将值班室烧毁,其结果却是将顶替张某值班的李某烧死。

下列哪些判断不符合黄某对李某死亡所持的心理态度?A间接故意B过于自信的过失C疏忽大意的过失D意外事件答案ABCD解析:犯罪的主观方面,刑法中的认识错误本题中黄某意图杀张某.却把替张某值班的李某烧死,这属于刑法理论上的对象认识错误,即误把甲对象当成乙对象加以侵害。

如果甲对象和乙对象都体现了相同的社会关系,则不影响犯罪既遂的成立。

即推定为人对错误的对象也成立直接故意。

如行为人本欲杀甲,在黑夜里却误将乙当做甲予以杀害,这种认识错误没有超出同一犯罪构成的范围,不影响故意犯罪既遂的成立,因此也并不能改变行为人的罪过形式。

如果认为罪过形式改变了,即不成立原来犯罪的既遂,这显然是和前述刑法理论通说矛盾的。

本题中黄某对张某的死亡是直接故意,那么就可以推定其对李某的死亡也是直接故意。

因此四个选项都不正确。

本题难度较大,应注意不能以日常经验来代替刑法的推定。

2. 王某(1986年7月6日生),2000年7月6日实施了抢劫行为,则下列哪些说法是正确的A王某未满14岁,为完全无刑事责任能力人B王某对此不负刑事责任C王某是相对无刑事责任能力人D对王某应当从轻或减轻处罚答案AB解析:刑事责任年龄应当按行为人行为时的实足年龄计算。

应为生日过后的第二天。

3. 殡仪馆美容师甲某,一日见停尸房推进一满身酒气的年轻漂亮女尸,遂起歹意,于是美容师甲某半夜潜入停尸房,对女尸实施了奸淫。

不料当甲某起身时却发觉这个女尸悠悠醒来,并见她从上衣口袋里掏出一手机,拨通了110:“喂!110吗?我的丝袜不见了……”;请问:对于甲的犯罪性质,下列说法正确的是?A侮辱尸体罪未遂B侮辱尸体罪既遂C强奸罪未遂D强奸罪既遂答案B解析:【特别说明】本题存在比较大的争议,主要是在选项A和B之间。

考虑到目前的主流观点,更重要的这是司法考试试题,所以学法网司考题库给出的正确答案为B。

刘凤科刑法要点(部分)1、常见罪名关于定罪身份的要求:(1)包庇、纵容黑社会性质的组织罪:国家机关工作人员。

(2)放纵走私罪:海关工作人员。

(3)徇私舞弊不征、少征税款罪:税务机关工作人员。

(4)帮助犯罪分子逃避处罚罪:查禁犯罪活动职资的国家机关工作人员。

(5)故意泄露国家秘密罪:国家机关工作人员(包括掌握国家秘密的非国家机关工作人员)。

2、单位犯罪单位犯罪的法定性:单位犯罪以刑法明文规定为前提。

某种犯罪行为“由单位实施”,但刑法没有将单位规定为行为主体时,应当而且只能对自然人定罪量刑。

单位实施贷款诈骗的,按照自然人贷款诈騙罪论处。

单位犯罪的法律后果:(1)双罚制:既处罚单位(对单位只能判处罚金,而不能科处其他刑罚。

),也处罚直接责任人员。

(2)单罚制:只处罚直接责任人员,而不处罚单位本身。

常见的单位犯罪:(1)单位受贿罪:主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位或者人民团体。

(2)私分国有资产罪;主体与单位受贿罪一样,注意与贪污罪的界限。

(3)强迫劳动罪:自然人与单位都可以成立本罪。

3、结果加重犯1.基本犯罪行为造成了加重结果,二者之间具有因果关系。

2.对加重结果至少有过失(有的只能是过失,有的包含故意)。

3.具有法定性。

常见的结果加重犯:(1)劫持航空器(故意或者过失)致人重伤、死亡的;(2)故意伤害(故意或者过失)致人重伤或者(过失)致人死亡的;(3)强奸(故意或者过失)致使被害妇女重伤或者(过失)致使被害人死亡的;(4)非法拘禁(过失)致人重伤或者死亡的;(5)绑架(过失)致使被梆架人死亡的;(6)暴力干涉婚姻自由(过失)致人死亡的,虐待(过失)致人重伤、死亡的,包括引起被害人自杀的;(7)抢劫(故意或者过失)致人重伤或者死亡的;(8)非法行医(过失)致使就诊人死亡的;(9)抢夺(过失)致使被害人重伤或者致使被害人自杀的,成立抢夺罪,属于“情节严重”;抢夺(过失)致使被害人死亡的,成立抢夺罪,属于“情节特别严重”。

司考“雷⼈”试题:母亲和⼥友⼀同遇⽕海你先救谁 “母亲和⼥友同时落⽔,你会先救谁?”这个看似简单的问题却并不简单,想必绝⼤多数⼈都会对这个问题感到⼗分头疼。

如今,这道“雷⼈”的题⽬摆出现在了 2015年国家司法考试前,如果是你,你会如何作答呢?详情请看店铺司法考试⽹为您提供的“司考“雷⼈”试题:母亲和⼥友⼀同遇⽕海你先救谁”。

“母亲和⼥友同时落⽔,你会先救谁?”近年来,这样⼀个⼗分虐⼼的问题,不断出现在各种论坛、微博、微信朋友圈之中,⼏乎每次都能引起⼀番热烈讨论。

如今,这道“雷⼈”的题⽬摆在参加 2015年国家司法考试的数⼗万考⽣⾯前,只是考题把情景由“落⽔”改为“⽕海”,男⽣先救出了⼥友,没救出母亲,算不算不作为犯罪? 南师⼤法学院刑法学专家李建明教授说,对参加司法考试的⼈来说,这道题⽬没什么技术含量,估计100%能答对;不过对普通公众来说,往往会陷⼊⼀个不起眼的⼩陷阱⾥⾯…… 先来看题⽬ ⽕灾为救⼥友没救母亲犯罪吗? 2015年国家统⼀司法考试结束,关于考题的讨论⼀度登上微博热搜榜,其中,最让⽹友们感到“雷⼈”的,莫过于“2015司法考试真题卷⼆”中的⼀道多选试题。

这道题⽬是这样的—— 52、关于不作为犯罪,下列哪些选项是正确的? A。

⼉童在公共游泳池溺⽔时,其⽗甲、救⽣员⼄均故意不救助。

甲、⼄均成⽴不作为犯罪 B。

在离婚诉讼期间,丈夫误认为⾃⼰⽆义务救助落⽔的妻⼦,致妻⼦溺⽔⾝亡的,成⽴过失的不作为犯罪 C。

甲在⽕灾之际,能救出母亲,但为救出⼥友⽽未救出母亲。

如⽆排除犯罪的事由,甲构成不作为犯罪 D。

甲向⼄的咖啡投毒,看到⼄喝了⼏⼝后将咖啡递给丙,因担⼼罪⾏败露,甲未阻⽌丙喝咖啡,导致⼄、丙均死亡。

甲对⼄是作为犯罪,对丙是不作为犯罪 除了“母亲和⼥友同时落难该救谁”这道千古难题之外,这套试卷中还出现不少让⽹友们⼤喊“奇葩”的“神题”。

例如,⼀道单选题就是这样出的:“下列哪⼀⾏为不成⽴使⽤假币罪(不考虑数额)?”其中,C选项为:“在朋友结婚时,将假币塞进红包送给朋友”。

2016年司法考试真题及答案解析卷二【篇一:2016年司法考试卷二综合试题及答案解析】试卷二综合试题及答案解析第1题张某用红糖和白酒的混合物生产了价值20万元的假感冒药,正准备销售,被查获,关于张某的行为的说法正确的是:( )a.以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚b.以生产假药罪(未遂)定罪处罚c.触犯生产假药罪与生产、销售伪劣产品罪(未遂),依照处罚较重的规定,定罪处罚d.不构成犯罪【答案】 c【详解】根据《刑法修正案(八)》对《刑法》第141条第1款的修改,只要实施生产假药的行为,就构成生产假药罪,不需要具备“足以严重危害人体健康”的情节。

因此,张某的行为成立生产假药罪。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条第2款的规定,伪劣产品尚未销售,货值金额达到《刑法》第140条规定的销售金额3倍以上的,以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。

张某生产伪劣产品,货值达20万,尚未出售就被查获,符合司法解释的要求,成立生产销售伪劣产品罪的未遂。

根据《刑法》第149条第2款的规定,生产、销售本节第141条至第148条所列产品,构成各该条规定的犯罪;同时又构成本节第140条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

所以对于张某应当按照生产假药罪和生产销售伪劣产品罪从一重处罚。

所以只有c选项说法是正确的。

第2题下列哪一段时间应计入一审案件审理期限?( )a.需要延长审理期限的案件,办理报请高级法院批准手续的时间b.当事人申请重新鉴定,经法院同意延期审理的时间c.检察院补充侦查完毕后重新移送法院的案件,法院收到案件之日以前补充侦查的时间d.法院改变管辖的案件,自改变管辖决定作出至改变后的法院收到案件之日的时间【答案】 a【详解】最高人民法院《关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》第9条规定:下列期间不计入审理、执行期限:(1)刑事案件对被告人作精神病鉴定的期间;(2)刑事案件因另行委托、指定辩护人,法院决定延期审理的,自案件宣布延期审理之日起至第10日止准/ 备辩护的时间;(3)公诉人发现案件需要补充侦查,提出延期审理建议后,合议庭同意延期审理的期间;(4)刑事案件二审期间,检察院查阅案卷超过7日后的时间;(5)因当事人、诉讼代理人、辩护人申请通知新的证人到庭、调取新的证据、申请重新鉴定或者勘验,法院决定延期审理1个月之内的期间;(6)民事、行政案件公告、鉴定的期间:(7) 审理当事人提出的管辖权异议和处理法院之间的管辖争议的期间;(8)民事、行政、执行案件由有关专业机构进行审计、评估、资产清理的期间;(9)中止诉讼(审理)或执行至恢复诉讼(审理)或执行的期间;(10)当事人达成执行和解或者提供执行担保后,执行法院决定暂缓执行的期间;(1)上级人民法院通知暂缓执行的期阅;(12)执行中拍卖、变卖被查封、扣押财产的期间。

2016年司法考试真题及答案解析卷二【篇一:2016年司法考试卷二综合试题及答案解析】试卷二综合试题及答案解析第1题张某用红糖和白酒的混合物生产了价值20万元的假感冒药,正准备销售,被查获,关于张某的行为的说法正确的是:( )a.以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚b.以生产假药罪(未遂)定罪处罚c.触犯生产假药罪与生产、销售伪劣产品罪(未遂),依照处罚较重的规定,定罪处罚d.不构成犯罪【答案】 c【详解】根据《刑法修正案(八)》对《刑法》第141条第1款的修改,只要实施生产假药的行为,就构成生产假药罪,不需要具备“足以严重危害人体健康”的情节。

因此,张某的行为成立生产假药罪。

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条第2款的规定,伪劣产品尚未销售,货值金额达到《刑法》第140条规定的销售金额3倍以上的,以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。

张某生产伪劣产品,货值达20万,尚未出售就被查获,符合司法解释的要求,成立生产销售伪劣产品罪的未遂。

根据《刑法》第149条第2款的规定,生产、销售本节第141条至第148条所列产品,构成各该条规定的犯罪;同时又构成本节第140条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

所以对于张某应当按照生产假药罪和生产销售伪劣产品罪从一重处罚。

所以只有c选项说法是正确的。

第2题下列哪一段时间应计入一审案件审理期限?( )a.需要延长审理期限的案件,办理报请高级法院批准手续的时间b.当事人申请重新鉴定,经法院同意延期审理的时间c.检察院补充侦查完毕后重新移送法院的案件,法院收到案件之日以前补充侦查的时间d.法院改变管辖的案件,自改变管辖决定作出至改变后的法院收到案件之日的时间【答案】 a【详解】最高人民法院《关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》第9条规定:下列期间不计入审理、执行期限:(1)刑事案件对被告人作精神病鉴定的期间;(2)刑事案件因另行委托、指定辩护人,法院决定延期审理的,自案件宣布延期审理之日起至第10日止准/ 备辩护的时间;(3)公诉人发现案件需要补充侦查,提出延期审理建议后,合议庭同意延期审理的期间;(4)刑事案件二审期间,检察院查阅案卷超过7日后的时间;(5)因当事人、诉讼代理人、辩护人申请通知新的证人到庭、调取新的证据、申请重新鉴定或者勘验,法院决定延期审理1个月之内的期间;(6)民事、行政案件公告、鉴定的期间:(7) 审理当事人提出的管辖权异议和处理法院之间的管辖争议的期间;(8)民事、行政、执行案件由有关专业机构进行审计、评估、资产清理的期间;(9)中止诉讼(审理)或执行至恢复诉讼(审理)或执行的期间;(10)当事人达成执行和解或者提供执行担保后,执行法院决定暂缓执行的期间;(1)上级人民法院通知暂缓执行的期阅;(12)执行中拍卖、变卖被查封、扣押财产的期间。

2017司法考试《刑法》基础巩固41 2017司考刑法基础:教唆犯。

一、教唆行为、帮助行为受处罚的根据:共犯的独立性说:教唆行为、帮助行为本身就是值得刑法处罚的行为,所以只要有教唆行为、帮助行为,就按照其教唆、帮助的行为及其故意的内容认定成立相应的犯罪。

(有主观归罪的嫌疑)共犯的从属性说:犯罪的本质是法益侵犯,只有实行行为才能直接的侵犯法益。

只有被教唆者、被帮助者实施了值得处罚的实行行为或者是预备行为,教唆行为、帮助行为才构成犯罪。

(通说)结论:甲教唆乙犯罪,乙拒绝甲的教唆。

甲、乙无罪.甲教唆乙犯罪,乙听了教唆,但什么都没做。

甲、乙无罪。

甲教唆乙犯罪,乙实施了不值得处罚的预备行为。

甲、乙无罪。

甲教唆乙犯罪,乙实施了犯罪的实行行为。

(既遂;未遂、中止)甲构成教唆犯的既遂;未遂。

甲教唆乙盗窃,乙实施了抢劫。

甲构成盗窃罪的教唆犯,乙构成抢劫罪。

甲、乙在盗窃罪的范围内成立共犯。

甲教唆乙抢劫,乙只实施了盗窃。

甲构成盗窃罪的教唆犯,乙构成盗窃罪。

甲、乙成立盗窃罪的共犯。

甲教唆乙盗窃,乙实施了强奸。

甲无罪。

【经典考题】关于教唆犯,下列哪一选项是正确的?(2009年试卷二第6题)A.甲唆使不满16周岁的乙强奸妇女丙,但乙只是抢夺了丙的财物一万元后即离开现场,甲应成立强奸罪、抢夺罪的教唆犯。

B.教唆犯不可能是实行犯,但可能是帮助犯C.教唆他人吸食、注射毒品的,成立吸食、注射毒品罪的教唆犯D.有的教唆犯是主犯,但所有的帮助犯都是从犯【答案】D二、教唆犯的成立条件:(1)教唆对象:达到刑事法定年龄、具有刑事责任能力的人。

否则,成立间接正犯。

(2)教唆行为:任何引起他人犯意的行为;作为。

(3)教唆故意:故意教唆他人实施可能侵犯法益的故意犯罪。

①过失教唆不成立犯罪。

②教唆他人实施过失犯罪的,成立间接正犯。

③教唆他人实施根本不可能侵犯法益的行为,不成立犯罪。

(未遂的教唆)如,甲将一把没有装上子弹的手枪交给乙,指示乙当场开枪杀害丙,乙接受教唆开枪射击,因没有子弹而未能致丙死亡。

基本概念1.客观阻却事由(违法阻却事由):一个行为具备了客观要件后,只是暂时表明该行为具有法益侵害性(违法性),如果存在阻却事由,那么最终该行为便不具有法益侵害性,不用再判断主观要件,就可直接得出无罪结论。

2.法令行为:基于成文法律、法令、法规的规定,作为行使权利或者承担义务所实施的行为。

3.正当业务行为,是指虽然没有法律、法令、法规的直接规定,但在社会生活上被认为是正当的业务上的行为,即基于社会生活中的地位反复实施的行为。

4.自救行为:法益受到侵害的人,在通过法律程序、依靠国家机关不可能或者明显难以恢复的情况下,依靠自己的力量救济法益的行为。

5.推定的承诺:现实中没有被害人的承诺,但是推定被害人得知真相后会做出承诺,基于这种推定的承诺而实施的行为。

6.自损行为:自己损害自己法益的行为。

7.狭义的自发危险化行为:行为人明知自己的行为会侵犯自己的法益,仍然实施该行为,给自己造成了实际的损害。

8.自己危险化的参与行为:被害人意识到并实施了危险行为,并遭受了侵害结果,但行为人的参与行为与侵害结果之间具有物理的或心理的因果关系,即行为人参与了被害人自发的危险化。

9.基于合意的他者危险化行为:行为人的行为给被害人造成了损害结果,但被害人认识到并且同意行为人的行为给自己造成的危险,即被害人仅承诺了危险而没有承诺侵害结果。

重点考点详解一、违法阻却事由概述(一)不法解决两个问题1.违法性构成要件:解决刑法禁止什么的问题。

2.违法阻却事由:解决法益冲突时,刑法允许什么优先的问题。

(二)两种观点1.结果无价值论:违法本质是法益侵害违法阻却事由(1)不存在值得保护的法益:如被害人承诺或推定承诺(2)行为没有法益侵犯性:如正当防卫、紧急避险、自救行为。

2.行为无价值论的违法阻却事由:主观的正当化要素因此偶然防卫、偶然避险不能阻却违法性。

二、其他违法性阻却事由(一)法令行为1.三种(1)法律基于政策理由排除犯罪的行为,如发行彩票。

一、单项选择题,每题所给选项中只有一个正确答案。

本部分1—50题,每题1分,共50分。

1.韩某在向张某催要赌债无果的情况下,纠集好友把张某挟持至韩家,并给张家打电话,声称如果再不还钱,就砍掉张某一只手。

韩某的作为:A.构成非法拘禁罪B.构成绑架罪C.构成非法拘禁罪和绑架罪的想象竞合犯D.构成敲诈勒索罪2.药店营业员李某与王某有仇。

某日王某之妻到药店买药为王某治病,李某将一包砒霜混在药中交给王妻。

后李某后悔,于第二天到王家欲取回砒霜,而王某谎称已服完。

李某见王某没有什么异常,就没有将真相告诉王某。

几天后,王某因服用李某提供的砒霜而死亡。

李某的行为属于:A.犯罪中止B.犯罪既遂C.犯罪未遂D.犯罪预备3.卡车司机甲在行车途中,被一吉普车超过,甲顿生不快,便加速超过该车。

不一会儿,该车又超过了甲,甲又加速超过该车。

当该车再一次试图超车行至甲车左侧时,甲对坐在副座的乙说,“我要吓他一下,看他还敢超我。

”随即将方向盘向左边一打,吉普车为躲避碰撞而翻下路基,司机重伤,另有一人死亡。

甲驾车逃离。

甲的行为构成:A.故意杀人罪B.交通肇事罪C.破坏交通工具罪D.故意杀人罪和故意伤害罪的想象竞合犯4.下列案例中哪一项成立犯罪未遂?A.甲对胡某实施诈骗行为,被胡某识破骗局。

但胡某觉得甲穷困潦倒,实在可怜,就给其3000元钱,甲得款后离开现场B.乙为了杀死刘某,持枪尾随刘某,行至偏僻处时,乙向刘某开了一枪,没有打中;在还可以继续开枪的情况下,乙害怕受刑罚处罚,没有继续开枪C.丙绑架赵某,并要求其亲属交付100万元。

在提出勒索要求后,丙害怕受刑罚处罚,将赵某释放D.丁抓住妇女李某的手腕,欲绑架李某然后出卖。

李为脱身,便假装说:“我有性病,不会有人要。

”丁信以为真,于是垂头丧气地离开现场 5.个体户甲开办的汽车修理厂系某保险公司指定的汽车修理厂家。

甲在为他人修理汽车时,多次夸大汽车毁损程度,向保险公司多报汽车修理费用,从保险公司骗取12万余元。

司考刑法重点知识:纯正和不纯正的不作为犯

(一)纯正的不作为犯

1.“正条”规定的行为本身就具有不作为形式的犯罪。

例:第261条(遗弃罪):“对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负

有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处5年以下有期徒刑、拘役或者管制。”该正条规定

的行为(或禁止的行为或构成要件行为)就是“拒绝扶养”,即“不为”扶养,即不作为。

从法律规定的构成要件类型讲,上述第261条因其法定的犯罪行为方式就是不作为(拒

绝扶养),被称为“不作为犯”。换言之,遗弃罪的构成要件类型属于“不作为犯”。类似的

条款如:

例:第129条(丢失枪支不报罪):“依法配备公务用枪的人员,丢失枪支不及时报告,

造成严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役”。本“正条”的行为是“不及时报告”,属

于不作为犯。

例:第416条(不解救被拐卖妇女、儿童罪):“对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救

职责的国家机关工作人员,接到被拐卖、绑架的妇女、儿童及其家属的解救要求或者接到其

他人的举报,而对被拐卖、绑架的妇女、儿童不进行解救,造成严重后果的,处5年以下有

期徒刑或者拘役”。本“正条”的行为是“不进行解救”,属于不作为犯。

类似还有“不征、少征税款罪”,也是正条行为就是不作为的犯罪。

2.正条规定某“不作为”行为是犯罪的特点:

(1)正犯均负有特定的义务,属于特殊主体犯罪。这与不作为成立犯罪必有义务前提

是一致的。

(2)该正条确立不作为犯罪的根基是义务规范或“当为”的规范,如孝敬父母、养育

未成年子女、有关官员“应当”尽职(收税、管好自己持有的枪支、主动报告事故、解救被

拐卖的妇女、儿童)。

(3)该正条确立不作为犯罪是直接把某种义务用刑法来维护。

3.纯正不作为犯。

如果行为人(如甲)的行为构成了正条行为(构成要件行为),是“不作为”的犯罪的

(不作为犯),称为纯正的不作为犯(或称真正的不作为犯)。如甲拒绝履行抚养子女的义务,

情节恶劣,构成遗弃罪,是纯正不作为犯。

例:甲男、乙女夫妇在医院生一女婴丙,因为属于“超生”,甲担心挨罚便在出院时将

丙放在医院门口,二人离去。后丙因长时间无人捡拾,竟被冻死。法院判决甲构成遗弃罪。

甲的情形属于纯正的不作为犯。

(二)不纯正的不作为犯

1.概念。行为人以不作为方式构成了正条行为(构成要件行为)是作为的犯罪的,称为

不纯正不作为犯。其“不纯正”性在于:行为人实施“不作为”行为而触犯的正条行为却是

“作为”行为。

刑法中规定的大多数犯罪,其法定的行为形式通常是作为的(也有认为是不限定不作为

一种行为形式的),如故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、破坏交通工具罪、放火罪、爆炸罪等

等,这些犯罪的法定构成要件行为是作为,故被称为“作为犯”。如果人们以消极的不作为

的方式去实现这类犯罪(作为犯),就出现了所谓的不纯正的不作为犯。因为在这种场合,

人们采取的行为形式(不作为)与法律规定的该种犯罪的行为形式(作为)不一致,所以叫

不纯正的不作为犯或者不真正的不作为犯。如故意杀人罪法定构成要件行为是作为,即作为

犯,假如某人以不作为的方式构成该罪,就属于不纯正的不作为犯。

例:甲、乙离婚后法院将1岁婴儿H判归乙抚养,甲将H送到乙的住处,乙带了H几

天不耐烦了,某日将门窗紧锁离去,H在乙住处因为无人照料而死亡。法院认定乙构成故意

杀人罪。乙以不作为(不照料)致H死亡,构成了正条行为是作为的故意杀人罪,是不纯

正不作为犯。

2.不纯正不作为犯的特有要件:“相当性”。即人的不作为行为构成某正条行为是作为的

犯罪,该不作为行为与作为行为构成该罪具有相当性。因为区别纯正的与不纯正的,不在于

行为人采取了不作为的行为方式,而在于该不作为行为构成的究竟是何罪(作为犯还是不作

为犯)。

例:丈夫甲与妻子乙某日发生激烈争吵,乙声称“不活了”,在家中上吊自尽。甲不闻

不问看着乙上吊自杀而不救助,喝酒睡觉,乙死亡。假如法院认为甲对乙“见死不救”的不

作为行为与作为行为杀害乙相当,则应判决甲构成故意杀人罪,属于不纯正不作为犯。假如

法院认为甲不作为行为与故意杀人罪不相当,应当判决甲构成遗弃罪(不作为犯),则甲是

纯正的不作为犯。你认为甲对乙“见死不救”的不作为与以作为方式杀害乙相当还是不相当

呢?