呼伦贝尔草原沙漠化现状_潜在危险及对策

- 格式:pdf

- 大小:86.26 KB

- 文档页数:2

内蒙古锡林郭勒盟退化与沙化草地现状及治理对策摘要阐述了锡林郭勒盟退化与沙化草地现状,从自然因素、放牧因素、制度因素等方面对草地退化与沙化的成因进行分析,针对目前生态问题提出了相应的治理对策,以期促进牧区生态系统的恢复和重建,保证草原畜牧业的可持续发展。

关键词草地;退化;沙化;现状;成因;治理对策;内蒙古锡林郭勒盟长期以来,草原牧区由于地理位置、气候(干旱、风沙、水蚀、盐碱、内涝、地下水位变化等)等不利自然因素及人口发展和牲畜超载、滥垦滥挖等人为因素的影响,鼠、虫害和毒草滋生,受害面积不断扩大,引起草地生态环境恶化,严重制约了畜牧业经济的发展[1-4]。

内蒙古自治区锡林郭勒盟草地近年来退化与沙化越来越严重,草地的利用性能下降、土壤肥料丧失等问题严重影响了牧区生态系统[5-6]。

研究锡林郭勒盟退化、沙化草地现状和建设措施,对于牧区生态系统的恢复和重建具有重要意义。

1 自然概况锡林郭勒盟位于内蒙古自治区中部偏东,包括锡林浩特、阿巴嘎、东乌珠穆沁、乌拉盖、镶黄、西乌珠穆沁、苏尼特左、苏尼特右、二连浩特9个纯牧业旗(市、区)和正镶白、正蓝、太仆寺、多伦4个旗县的纯牧业苏木及半农半牧苏木(乡),共21个牧业苏木,564 个嘎查,58 308户牧业户,牧业人口26.56万人。

锡林郭勒盟草原是欧亚大陆草原的重要组成部分,地处北纬41°35′~46°46′,东经111°9′~119°58′,总面积19.14万km2,其中可利用天然草地17.77万km2,天然草地面积是我国重点牧区中面积最大的。

海拔800~1 400 m;中温带干旱、半干旱大陆性气候,年平均气温0~4.8 ℃,极端最高气温39.9 ℃,极端最低气温-42.4 ℃;无霜期100~136 d,年降水量150~400 mm,而且年内分布不均,年际变化较大;日照时数为2 900~3 200 h;年蒸发量,大部分地区在1 500~2 000 mm,西北部可达2 500~3 000 mm;全年平均风速为3.5~5.6 m/s。

农业工程技术·综合版 2021年1月刊59节 能 环 保法规可以查询,在管理中存在漏洞。

同时,草原的游牧民大部分生活来源是放养牛、羊等牲畜,收入成本较低,国家采取的一系列保护措施影响了游牧民的收入来源,降低了游牧民的生活质量,导致很多游牧人民生活拮据。

4、服务水平不高目前科技人员服务水平较低,不利于草原的长期稳定发展。

应该形成新架构,组建农牧民协会,下设各类服务机构,对科技人员的服务水平进行评级,农牧民有监督评价权利,这种方式有利于提高技术人员的整体服务水平。

二、草原生态环境保护与建设措施1、加大草原生态环境保护的监管力度草原生态环境保护与监管部门工作人员的综合素养以及相关部门的监管力度,决定了草原生态环境保护与建设工作能否顺利开展。

应加强相关部门的执法力度,增加管理资源的能动性,提高执法人员的综合素质和管理力度,加大资金投入,对基层政绩的建设和交通工具的投放给予高度支持,从而有效发挥监管力度。

结合草原实际情况,加大对退化草原、沙化草原的围栏封育管理措施,通过休牧轮牧的方式,降低对天然草场的损害;结合牧民流动性的特点进行生态移民,有利于天然草原植被的自然恢复。

相关部门应重点研究草原退化土壤沙化的环境保护方法,建立长治有效地运行机制,大幅度降低草原退化的问题,提高草原生态环境保护和建设的科技支撑力[2]。

2、提高农牧民的综合素质大部分牧民综合素质较低,只注重放牧带来的经济效益,不清楚过度放牧对草原的危害,在过去的很长一段时间里,大部分游牧人员都在采用掠夺式的生产和经营方式,导致草原退化[3]。

要想切实改变草原的生态现状,就必须改善游牧民的放牧方式,提高牧民的综合水平。

首先,应该定期指派专业的草原管理人员,对草原现有的草场面积进行估算,并通过科学计算确定草原能够承载的畜牧量,减少草原过载问题。

其次,对现有的草场进行明确划分,将使用草场和管理草场融为一体,调动当地牧民的积极性,使他们参与到环境保护工作中;积极开发新草场,提高草场的生产能力,从而保障农牧民的经济效益。

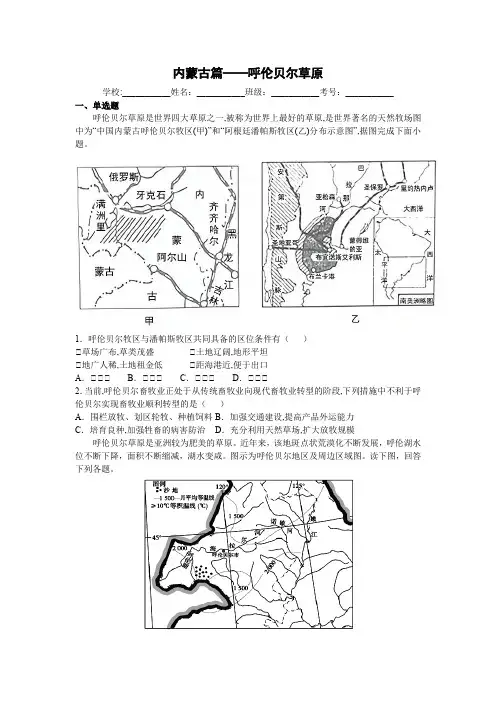

内蒙古篇——呼伦贝尔草原学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题呼伦贝尔草原是世界四大草原之一,被称为世界上最好的草原,是世界著名的天然牧场图中为“中国内蒙古呼伦贝尔牧区(甲)”和“阿根廷潘帕斯牧区(乙)分布示意图”,据图完成下面小题。

1.呼伦贝尔牧区与潘帕斯牧区共同具备的区位条件有()①草场广布,草类茂盛①土地辽阔,地形平坦①地广人稀,土地租金低①距海港近,便于出口A.①①①B.①①①C.①①①D.①①①2.当前,呼伦贝尔畜牧业正处于从传统畜牧业向现代畜牧业转型的阶段,下列措施中不利于呼伦贝尔实现畜牧业顺利转型的是()A.围栏放牧、划区轮牧、种植饲料B.加强交通建设,提高产品外运能力C.培育良种,加强牲畜的病害防治D.充分利用天然草场,扩大放牧规模呼伦贝尔草原是亚洲较为肥美的草原。

近年来,该地斑点状荒漠化不断发展,呼伦湖水位不断下降,面积不断缩减,湖水变咸。

图示为呼伦贝尔地区及周边区域图。

读下图,回答下列各题。

3.图中沙地形成的人为原因包括()①过度放牧①过度农垦①气候干旱,蒸发旺盛①过度樵采A.①① B.①① C.①① D.①①4.呼伦贝尔地区的发展方向是()A.退耕还草,加强人工草场建设和发展畜牧产品深加工业B.建设成为我国重要的商品粮基地C.保护天然林,加强森林资源的综合利用D.建设自然保护区,变畜牧业为旅游业图甲为“长白山望天鹅景区一角”、图乙为“内蒙古呼伦贝尔草原”、图丙为“塔克拉玛干沙漠”。

读图,完成下面小题。

5.从图甲到图乙再到图丙体现了自然地理环境()A.由赤道到两极的地域分异规律B.从沿海向内陆的地域分异规律C.垂直地域分异规律D.非地带性规律6.在塔克拉玛干地区,由于气候干旱,多为风成地貌,体现了地理环境要素中() A.气候对地貌的影响B.水文对地貌的影响C.地貌对气候的影响D.植被对气候的影响呼伦贝尔草原是世界著名的天然牧场,草原植被生长一般依赖地下水。

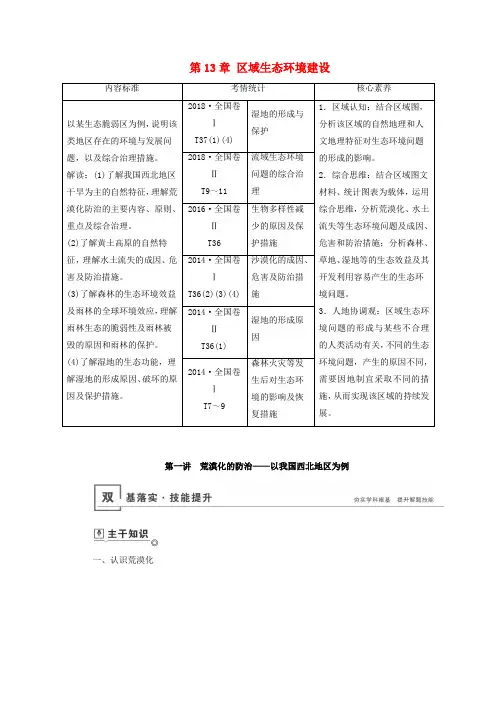

第13章区域生态环境建设第一讲荒漠化的防治——以我国西北地区为例◎一、认识荒漠化[易错提醒] 荒漠化不只发生在干旱、半干旱地区荒漠化主要发生于干旱、半干旱地区,但在一些半湿润地区甚至湿润地区也有发生,如我国华北地区的盐碱化、云贵地区的石漠化。

二、西北地区的荒漠化1.干旱为主的自然特征(1)西北地区的地域差异。

(3)导致荒漠化的主要自然因素:气候异常使脆弱的生态环境失衡。

2.荒漠化的人为因素[易错提醒] 西北地区荒漠化既有自然原因又有人为原因。

其中人为因素起到了决定性作用。

自然因素为这一过程的发展创造了条件,而人类活动则大大加剧、加速了这一过程。

三、荒漠化防治的对策和措施1.荒漠化的危害土地自然生产力日渐丧失,不仅影响当地区域经济和社会的持续发展,而且严重威胁到当地甚至其他地区人们的生存环境。

2.防治内容(1)预防潜在荒漠化的威胁。

(2)扭转正在发展中的荒漠化土地的退化。

(3)恢复荒漠化土地的生产力。

3.防治原则(1)坚持维护生态平衡与提高经济效益相结合。

(2)坚持治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合。

4.防治措施(1)合理利用水资源。

(2)利用生物措施和工程措施构筑防护体系。

(3)调节农、林、牧用地之间的关系。

(4)采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题。

(5)控制人口增长。

,◎(2018·山西太原期末)我国荒漠化类型有风蚀荒漠化、水蚀荒漠化、冻融荒漠化、土壤盐渍化等四种。

以下为我国某省级行政区的四类荒漠化比重表,读表完成1~2题。

1A.东部地区B.中部地区C.东北地区D.西部地区2.坚持“预防为主,防治结合,综合治理”方针,下列措施对该省级行政区荒漠化防治最有效的是( )A.禁止采矿B.建设防护林C.实施封沙禁牧D.实施生态移民答案1.D 2.B(2019·四川绵阳一诊)降雨侵蚀力是指由降雨引起土壤侵蚀的潜在危险性,是客观评价由降雨引起土壤分离和搬运的动力指标。

重庆位于亚热带湿润气候区,西北部和中部丘陵、低山为主,东部靠大巴山、武陵山山脉,长江自西南向东北贯穿全境。

中国沙漠化的进程与现状学院:医学院专业年级:13级临床专业姓名:唐霜学号:2135111671摘要:沙漠化不仅是一个重要的生态环境问题,也是人类所面临的一个非常严峻的经济和社会持续发展问题,我国也逐渐加强对荒漠化的重视,采取了一系列的措施,本文主要讲我国的沙漠化的成因,分类,演变发展,现状,症结分析和解决途径,最后再有关于土地沙漠化的思考关键词:荒漠化,荒漠化成因,自然原因,人为原因,退更换植,围栏封育【注】沙漠化即沙质荒漠化,是我国荒漠化的最主要表现形式。

Ⅰ中国沙漠化成因,在我国,沙漠的形成主要是因为地质时代开始的大陆性干寒气候和季风性气候引起的。

从中国文明史的发展过程来看,我国的沙漠化进程和扩张的重要原因之一是人为因素。

自然成因是以沙漠学专家董光荣【1】为代表,认为沙漠化是一种“环境变化过程”,是沙漠的演变过程,发生在整个第四纪,人类历史时期只是最近的一个阶段,自然因素是沙漠化产生的主要原因,主要是由于气候干旱造成的,人类活动的影响是次要的。

诸如,“气候干燥是沙漠化的主要原因”,“沙漠化的产生和发展主要受降水变化的控制,是气候变干的结果”等观点。

有人甚至更深入地从全球气候变化的角度,利用我国700多个气象站点30年的平均气象资料,研究论证了我国沙漠化面积的扩大与CO2浓度的增加所导致的全球气候变暖之间的定量关系而后者多认为,沙漠化是在自然因素基础上,主要由人为不合理的经济活动所造成的,即人是沙漠化的主要导致者。

沙漠学专家朱震达【2】是这一观点的代表。

他们认为沙漠化是一种“环境退化过程”,发生在人类历史时期,人为因素是引起沙漠化的主要原因。

并计算出人为因素所造成的沙漠化占沙漠化总面积的94.5%。

Ⅱ沙漠的分类①沙漠地区来分:草原地区沙漠:呼伦贝尔沙地、科尔沁沙地、毛乌素沙地、乌兰布和沙漠(内蒙古)荒漠地区沙漠:塔克拉玛干沙漠、河西走廊地区沙漠、柴达木盆地沙漠、腾格里沙漠(新疆,西北)。

②、沙漠形成的时间上分类;地质时期形成的沙漠:塔克拉玛干沙漠、河西走廊地区沙漠、腾格里沙漠、柴达木盆地沙漠。

气候变暖与矿产开发的博弈—呼伦贝尔暑期社会实践报告大连民族学院文法学院汉语言文学专业081班美丽富饶的呼伦贝尔大草原是世界著名的大草原之一,也是我国典型的畜牧业经济区。

它位于内蒙古自治区东北部,素有“牧草王国” 之美称,野生植物有1000多种,饲用价值较高的有250多种。

草型有森林草原、草甸草原、干旱草原三种类型,可利用的草场有1125亿亩,主要饲养马、牛、羊三种牲畜。

这里培育了驰名的三河马、三河牛、细毛羊等优良畜种。

生产的马匹、牛、乳、皮毛产品质量优异,畅销国内外。

近年来,由于气候变暖特别是由于CO2等温室气体浓度升高引起的全球变暖,对人类社会和生态系统产生的影响是当今世界各国政府和科学工作者关注的重大环境问题。

以气候变暖为标志的全球环境变化已经发生,势必会影响到内蒙古典型草原区。

(图为曾经的呼伦贝尔大草原)我的家在就在呼伦贝尔市的海拉尔区,父亲母亲也都是当地的少数民族,爸爸也曾经营一所牧场,所以对牧区草原的经济发展是我一直比较关心的问题。

这次暑假回家,又一次感觉到经济发展带来的巨大变化,然而在这场变化的背后,却是祖辈牧民的一次次叹息。

回到家后,我亲自前往呼伦贝尔鄂温克旗的巴彦托海苏木,独自一人去采访当地的牧民,分发问卷。

在这个过程中,有一件令我惊讶的场景是区区半坡的草原盖满了新经营的砖瓦房,每家用网围栏做分割,将一片好好的原生态草原划得四分五裂,再也不见小时候我放牛赶羊时候的那种空旷和辽远了。

现在的草原,好一些的就被旅游开发作为什么“旅游生态区”,其实就是接待外来游客的旅游景点,比如说阿拉坦额莫勒的金帐汗,是各单位各部门接待的必去之处。

原始的原生态的传统牧民生活状态早已经近乎消失殆尽了,另外一些多是私营业主租用草场放牧经营。

只有很少一部分的地区还拥有了草地牧民的生活状态。

他们的孩子也像农村的留守儿童一样,但与此不同的是这些儿童大多是被父母送到集中看护的类似托儿所的住户里,往往一走就是三五个月,这不知道算不算得是传统的牧民生活方式了。

新巴尔虎左旗草原生态报告有几千年游牧历史的新巴尔虎左旗草原,把她秀丽的天然风貌一直保持到上世纪八十年代末。

改革开放的富民政策激励了在这片土地上生活的人们的时候,草原彻底失去了往日的宁静,所有能够找到利用渠道的人把手抻向了“草原”这一无偿的资源。

15年,在自然界漫长的发展过程中只是一个瞬间。

而就在这15年里,新巴尔虎左旗草原沙化2成、退化8成,已对人民群众正常的生产生活构成了威胁。

旗委、旗人民政府已经意识到保护草原生态环境的重要性和紧迫性,在努力寻找合理利用草原和有效保护草原之间的平衡点,已经提出并着手实施了建设生态畜牧业的宏伟工程。

为了有力的支持这一工程的建设,我们坚持科学发展观,正视草原生态环境的现实情况,分析其沙化、退化的原因,以务实的态度、高度的责任感编写了这个报告。

希望能够为草原建设的决策者和参与者提供参考。

一、基本情况及草原资源概况(一)基本情况新巴尔虎左旗位于内蒙古自治区呼伦贝尔市西南端,大兴安岭北麓,东南与兴安盟毗邻,西南与蒙古国接壤,北与俄罗斯以额尔古纳河为界,边境线总长305.32公里,生态区位属呼伦贝尔高平原向大兴安岭主体山脉过渡区。

全旗总土地面积2.2万平方公里。

南部属于大兴安岭北边,林地面积万公顷。

水资源较丰富,东南西北四面分别由辉河、哈拉哈河、乌尔逊河、额尔古纳河相绕,境内有大小湖泊180多个。

全年平均气温为-2℃—0.5℃之间,极端最高气温是39.5℃,极端最低气温是-45℃,无霜期100—127天,全旗年平均降水250mm,年蒸发量为降水量的6—8倍。

地貌有:山地丘陵、高平原、风积丘陵、古代河湖遗址、草甸草原五种类型。

气候属明显的高平原、半干旱大陆性季风气候。

全旗总人口41489人,牧业人口20103人。

——据2005年加财政收入,是以畜牧业为主导产业的纯牧业旗。

(二)草原资源概况天然草场面积1755800公顷,占全旗土地面积的81.1%,占整个呼伦贝尔草原总面积的21%。

196 HUANJINGYUFAZHAN ▲布日古德(阿拉善盟环境监测站,内蒙古 阿拉善 750306)摘要:本文以内蒙古为例,分析了当前全区生态环境现状,简要分析了生态环境存在问题的成因,有针对性地提出了解决对策,对进一步做好全区生态环境保护具有积极的现实指导意义。

关键词:生态环境;内蒙古;环境保护中图分类号:X171.4 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2019)09-0196-02DOI:10.16647/15-1369/X.2019.09.115Present situation, causes and countermeasures of Inner Mongolia ecological environmentBurigude(Alxa League Environmental Monitoring Station, Alashan Inner Mongolia 750306,China)Abstract: This paper takes Inner Mongolia as an example to analyze the current ecological environment of the whole district, briefly analyzes the causes of the problems in the ecological environment, proposes countermeasures in a targeted manner, and has a positive practical guide for further improving the ecological environment protection of the whole district. significance.Key words: Ecological environment; Inner Mongolia; Environmental protection内蒙古自治区,简称“内蒙古”,位于我国华北地区,界于37°24′-53°23′N,97°12′-126°04′E之间,总面积118.3万km2。

我国沙漠化发展趋势及沙漠治理对策与建议通过对土地沙漠化的自然形成原因及历史进行了分析,阐述了大规模的开发建设与资源的治理保护矛盾突出,生态效益与经济效益难以结合,治沙造林的支持与财政投入严重不足等问题进行了分析和研究,我国土地沙漠化发展趋势:沙漠化现象可能是自然的,作为自然现象沙漠化是因为地球干燥带移动所产生的气候变化导致局部地区沙漠化。

不过,今日世界沙漠化原因,多数人归咎于人为原因;人口急速增长,所居土地被过分耕种,以及畜牧,导致土地枯竭不适合耕种。

为预防土地沙漠化,治理沙漠化土地,维护生态安全,促进经济和社会的可持续发展,提出了防治土地沙漠化特殊性和重要性,实现区域生态效益主要对策与建议。

标签:沙漠化;治理对策1、概述土地沙漠化指原由植物覆盖的土地变成不毛之地的自然灾害现象。

土地沙漠化是指因气候变化和人类活动所导致的天然沙漠扩张和沙质土壤上植被破坏,沙土裸露的过程。

再此所指的土地沙漠化多数强调土地不适合植物生长和发展农业,而非因为地域本身干燥所造成的土地沙漠化气候。

不过,没有植物生长的土地,由于不能蒸散分配水分,结果也可能反而导致干燥气候。

2、土地沙漠化的发展趋势根据中国国家林业局于2006年17日的公布,中国沙漠化土地达到173万9700平方公里,占国土面积18%以上,影响全国30个一级行政区(省、自治区、直辖市)。

干地覆盖了全球40%的陆地面积,供养着世界上1/5的人口。

这些干地的沙漠化是由于植被和可利用的水减少、作物产量下降以及封侵蚀引起的土地退化,它起因于人口增长、人类需要增加或者政治、经济压力(例如需要经济作物来增加外汇)造成的过度土地利用,通常由自然发生的干旱启动或加剧。

这对于70%的干地(全球陆地面积的25%)是一种潜在的威胁。

地球上受到沙漠化影响的土地面积有3800多万平方公里,目前,全世界每年约有600万公顷土地发生沙漠化。

沙漠化问题涉及的范围之广,已引起全世界关注。

产生沙漠化的自然因素主要是干旱、地表为松散砂质沉积物和大风的吹扬等;人为因素主要是过度放牧、过度垦殖过度樵柴和不倒塌地利用水资源等。

北方经济・2006年第8期□/张德平冯宗炜(呼伦贝尔市国土资源局中国科学院生态环境研究中心)NORTHERNECONOMY封面文章呼伦贝尔草原沙漠化现状、潜在危险及对策呼伦贝尔草原是生态环境脆弱区。

由于恶劣气候环境的影响,加之近百年以来人类不合理的过度利用产生的负面作用,导致草原出现了不同程度的破坏,生态恶化环境破坏逐步加剧。

呼伦贝尔草原大规模沙漠化的生态灾难正在向我们逼近,这对东北、西部松辽平原的生态安全也将构成威胁。

面对近年来沙漠化加速发展的现实,必须果断采取积极有效的措施,应对生态安全面临的挑战。

一、沙质草原生态地质环境的脆弱性强劲的风力构成风蚀沙化的动力,巨厚的松散沉积物为风蚀沙化准备了丰富的物质来源,干旱少雨、冬季漫长、温差显著的气候条件,阻隔强风与散沙结合为害的草原植被和土层非常薄弱。

以上是构成沙质草原脆弱生态地质环境的四个关键要素。

呼伦贝尔草原具备了以上全部条件。

(一)深厚的松散沙层是风蚀沙化的物质基础以海拉尔河、呼伦湖-克鲁伦河为分界线,呼伦贝尔草原大体分为三大生态地质单元:(1)海拉尔河北部的典型草原,(2)呼伦湖-克鲁伦河以西的干旱草原,(3)兴安岭以西的伊敏河两岸,海拉尔河以南,克鲁伦河以东广大地带的半湿润、半干旱沙质草原,其范围大致与海拉尔构造盆地相当。

严重的风蚀沙化主要发生在沙质草原上。

新生代中期,曾经被夷平的大兴安岭地带开始间歇式穹曲-断块上升运动,并持续到新生代晚期的晚更新世。

伴随大兴安岭地带的上升,海拉尔盆地从新生代早期开始形成并接受沉积,在晚更新世形成分布广泛、松散无胶结的海拉尔组含砾中-细砂、黄土状亚砂土和粉土,其平均厚38米,最厚102米,最薄9.5米。

海拉尔组松散细粒沉积物构成草原的成壤母质,同时也构成风蚀沙化的丰富沙源,是呼伦贝尔草原风蚀沙化的物质基础。

(二)气候干旱多大风,为沙漠化创造条件并提供强大动力沙质草原区多年平均降水量240~350毫米,多集中在7~9月且变率较大。

年平均气温–1℃~3℃,冬季干燥寒冷漫长,春季少雨多大风,夏季短促。

年大风日数达20~40天,集中在春秋两季,4~5月份多西北风,9~10月份多西南风,年平均风速4~5米/秒。

干旱的气候使植被退化、土层干裂、土层中的中~细颗粒物质活性增大,极端干旱化和显著温差引起的寒冻风化作用使土层的整体性不断遭受破坏,为风力吹蚀发挥作用创造条件。

(三)薄弱的土层使强风有更多的机会和可能与下伏散沙结合为害土层是草原沙漠化过程中的关键要素。

沙质草原区广泛分布的地表土层主要为沙质栗钙土,厚度仅有0.1~0.3米。

不及下伏散沙平均厚度38米的1%。

如果说38米厚的散沙相当于13层楼房的高度,那么土层厚度仅相当于1~2级台阶。

土层的规模非常有限。

沙质草原区的地表土层具有以下特点:1.地表土层的机械物质组成与现代风积沙、土层下伏的海拉尔组散沙非常接近,中细沙粒成分在土层中占85.3%,现代风积沙中占88.4%,散沙中占90.2%。

土层中粒径小于0.125毫米的极细沙和粘粉粒物质含量为7.8%,比海拉尔组散沙的5.7%和现代风积沙的5.6%稍高。

2.地表土层具有“三明治”型分层结构:上部为植物根系密布、有机质含量比较高的沙质栗钙土层,中部为粗化松散层,下部为钙积层。

在土层中部10厘米~20厘米深度,粒径小于0.125毫米的颗粒物质含量存在低值区。

土层中距地表10厘米深度的草原植被根系层坚实度最高,在根系层以下距地表20厘米深度有一个坚实度低值区。

总之,土层上部粘粉粒成分高、有机物含量高、又有草原植物根系把持,所以强度较高。

土层中部粘粉粒成分含量低、坚实度低、极少植物根系把持,故土层松散且强度低。

钙积层粘粉粒含量较高、强度较大,但是在裸露时植被形成缓慢,容易遭受沙流磨蚀或被降水浸泡软化冲蚀破坏。

土层下伏的沙层坚实度虽然比较大,但是由于粘结程度极差、机械强度极低,容易崩解形成散沙,一旦与强风结合则形成规模巨大、危害能力极强的风沙流。

3.土层中普遍发育沙土楔网格,将土层切割成多边形的“马赛克”块体,块体的内部还有次一级的裂隙或节理。

沿沙土楔和裂隙网格随季节变化的冻胀融缩和湿胀干缩作用在土层中形成终年活动的软弱带。

当失去草被保护时,土层沿沙土楔网格的风力侵蚀速度明显快于土层其他部位,土层中部粗化层活化破坏形成沙流,磨蚀下部的钙积层形成土层破口,使土层下伏的松散沙层直23北方经济・2006年第8期接暴露在强风吹蚀之下。

风通过土层破口的掏蚀作用使土层下伏的散沙被快速搬运出来并造成土层临空,失去支撑的土层由于重力作用开始沿沙土楔网格或裂隙节理成块崩落加速瓦解,逐渐形成规模巨大的风蚀坑;由风蚀坑掏蚀搬运出来的沙子以平均8倍于风蚀坑破坏草原的面积压埋下风向的草地,更大规模且难于控制的、持续的沙漠化由此开始。

可见,隔绝强大风能与巨厚散沙,在沙漠化控制中起关键性屏障作用的土层,无论从组成成分、分层结构、厚度、整体性来看都非常脆弱、规模极其有限,是干旱区脆弱生态系统和珍稀自然资源。

土层与草原植被及其根系结合在一起才能发挥显著的抗风蚀防沙化作用。

因此,保护土层,特别是浅地表的草原植被及其根系层是防止沙漠化发生发展的关键,促进土层以及草原植被的形成与恢复是沙漠化控制的根本途径。

二、草原沙漠化现状及存在问题据有关资料,1989年呼伦贝尔草原的沙漠化及潜在沙漠化土地总面积为8065km2,2000年为20893km2,2004年沙漠化土地面积13052km2、有明显沙化趋势的土地面积11061km2。

沙漠化速度之快,对于素来有着“北国碧玉”“绿色净土”之称的呼伦贝尔草原来说是惊人的。

相应地,1986年至1996年呼伦贝尔新开垦耕地36.13万公顷,耕地面积增加了34.8%,耕地重心向西北移动了33.5公里。

新增耕地的79.7%来自沙质草原区东南部沙漠化土地分布面积最广、沙漠化危险性最大的新巴尔虎左旗和鄂温克族自治旗的沙质草地。

与此同时,呼伦贝尔1989到1999牧业年度大小牲畜头数从192.7万头只增加到386.8万头只,2004年达到579.6万头只。

呼伦贝尔草原植被及生态地质环境正面临着人类干扰活动持续增强的空前压力。

风蚀坑是沙质草原风蚀沙化的主要形式,呼伦贝尔各大沙带都是由风蚀坑及风蚀洼地的坑后沙丘组成的。

对海拉尔河沙带沙质草原187个现代风蚀坑的调查发现,87%的现代风蚀坑由人类活动引起。

其中翻耕、道路、人类定居活动诱发的风蚀坑分别占35.8%、34.8%、16%。

人类定居及相关活动诱发的风蚀坑分布范围最广,翻耕诱发的风蚀坑有97%处于活动状态。

翻耕造成的土壤损失对当地的地质环境破坏严重且影响深远。

放牧不会破坏土层并诱发风蚀坑,但是能促使固定风蚀坑活化并助长风沙活动,也能促进风蚀坑加速消亡。

合理确定放牧压力是关键。

沙丘的固定是困难的,组成呼伦贝尔几大沙带的古沙丘自大约5000~3000年前形成以来一直处于时强时弱的活动状态,但是至今仍未能形成足够厚度的土层,彻底固定并演化为典型的草原。

而在2004年的野外调查中发现:上世纪60~70年代集中形成的现代风蚀坑原本固定的沙丘大部分活化,表明呼伦贝尔沙质草原正面临新一轮沙漠化的严重威胁。

干旱区传统农耕土地利用方式不但产量极低,还会造成珍贵土层的严重损失甚至完全风蚀消失,引起沙漠化快速发展以及环境恶化的严重后果,风险极大、得不偿失、难以持续。

在今后干旱半干旱沙质草原区土地利用中,需要汲取北方游牧民万千年来积累下来的宝贵经验,探索顺应自然规律、适合当地环境特点、环境友好的新方式。

三、对策建议(一)重新树立并强化保护土层的观念北方游牧民族,特别是游牧蒙古人,曾经把土壤根系层的保护作为环境保护中最重要、最紧迫的事情在习惯法、成文法中明确规定,以国家意志强力实施。

游牧蒙古人的土层保护意识还体现在生活习俗、文学艺术、伦理道德等方方面面,形成了独特的生态文化。

我们应当继承和发扬这些优秀的文化传统,重新树立并不断强化土层保护的观念,将土层保护作为沙质草原区环境保护的最重要原则,贯穿于人类干旱半干旱草原区的一切活动中。

(二)响应环境变化,根据草原承载能力调整和安排资源利用响应环境变化,积极调整人类自身活动,努力保持并不断优化生态环境质量,是人与自然相和谐的核心理念。

及时主动地调整可以为草原植被自我恢复留下余地并争取宝贵的时间,缩短生态恢复周期,节省大量治理费用。

因此,应当建立健全草原生态状况适时监测机制,拟定各种生态状况下草原利用方式预案,根据监测结果及时调整草原利用方式和资源利用量,实现人与环境的良性互动。

可以考虑采取以下几种可能的做法:(1)将整个草原区划定为禁垦区。

要像保护我们自己的肌肤一样保护草原植被和土层,禁止一切破坏或扰动土层的做法。

在沙质草原区建设现代化道路网络体系,严禁机动车随意碾压草原破坏土层;(2)生态状况较好的沙质草原地带,可以安排放牧生产,但是必须严格控制载畜量;(3)生态状况危险的沙质草原地带,应当迁出超载居民。

由留守居民承担生态保护义务,结合民族文化和生态旅游业,只放牧指定限额的牲畜;(4)生态状况严重恶化的沙质草原地带,停止一切草地资源利用行为,迁出绝大部分居民,建立生态保护区,保留少量人员看护建设;(5)持续扩大通过太阳能、风能获取能源的份额。

将强太阳辐射及其派生的风害转化为电能和风利,最大限度地保护草原植被以充分发挥其生态价值;(6)开展北方民族生态文化旅游业、资源环境科学研究基地和生态警示教育基地建设及野生动植物园区建设。

在努力保持和恢复草原植被原生态的前提下,寻求一条符合沙质草原区生态特点的循环经济发展模式。

(三)高度重视呼伦贝尔草原区的水生态安全提倡发展节水产业,保护珍贵的水资源用于保障草原生态用水的需要,防止湿地垦荒“人赶水走”、水资源过度利用以及不合理水利工程设施建设对地表水、地下水及二者联系和动态平衡的不良影响,及其对森林、草原生态系统的联系及相互作用的破坏造成生态恶化甚至生态灾难的发生。

(四)实事求是地拟定符合当地生态保护需要的绿色GDP考核体系针对草原区的具体情况制定并实施符合当地生态保护需要的绿色GDP考核体系,引导经济活动、行政管理、社会生活等方方面面为生态建设和环境保护而共同努力。

(五)国家应统筹考虑给予草原区资金支持和政策优惠在土地利用政策上充分考虑当地环境特点,改变单一粮食生产但同时具有严重生态破坏作用的传统“耕地保护”,为兼有农牧业生产和生态保护作用的“基本草牧场保护”以及重要生态价值保护为主要目的的“生态用地保护”。

大力扶持环境影响小、附加值高的新能源利用、矿产品精深加工和转换、绿色健康食品、高新技术、生态文化旅游等产业的发展。

24。