文人画的形成发展

- 格式:docx

- 大小:17.08 KB

- 文档页数:5

《抒情与写意——文人画》教学设计学科美术授课年级高一言志”。

我们把这一类用于抒情的国画作品属于历史上的“文人画”。

从而进入课题:文人画。

本环节的设置主要是,联系学生已学知识进行情境创设进行导入,引起学生注意力。

清雅澹泊,是为谦谦君子。

菊:凌霜飘逸,特立独行,不趋炎势,是为世外隐士。

通过导入教学环节、创设学习情境、蓄积学习活动的展开,引导学生进入文人画的主题情境。

达成相关目标。

环节二:小组探究,探究新知任务一:文人画的概念及发展历程教师活动21观看视频:名家采访话谈文人画的。

为学生引导研究方向。

通过小组合作、研究分析出的对作品进行鉴赏,分别找三个小组的分享给全班同学。

倪瓒《六君子图》(图片1)学生活动21欣赏视频素材,结合教材和搜集整理的素材,通过小组讨论探究进一步整合知识。

(1)通过任务一:查阅资料,了解三位以上文人画家的生平及其作品。

初步完成学习目标。

小组1阐述研究结论:(1) 作者: 《六君子图》是元代后期画家倪瓒所画的一幅墨笔画。

(2) 画面内容: 作品多取材于太湖一带景色, 描绘了松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木, 疏密掩映, 姿势挺拔。

(3) 艺术特色:①此图以平远的章法、简练的笔墨, 营造了湖光山色荒寒空寂的意境。

②借用简净而清淡的画面, 既反映了元代文人失意落寞的心态, 又体现了画家崇尚平淡天真的审美理想。

③以树喻君子, 表达了作者对君子“正直特立”高风的崇尚。

(4)意义: 对明清文人山水画有较大影响。

与黄公教师归纳学生发言并小结,讲解文人画概念及发展历程的核心阶段与重要知识人物的贡献。

(最早追溯到晋代顾恺之,唐代的王维、郑虔等人。

王维因强调“诗中有画,画中有诗”并在画法上推进了水墨渲染的表现技法,而被后世奉为文人画的鼻祖。

两宋时期,苏轼、文同、米芾父子等进一步发展了水墨技巧。

其中,苏轼提出了“诗画本一律‘概念,使文人画成熟。

元代,赵孟頫主张以书法入画法。

其后逐渐发展,诗、书、画、印始成一体,诗情画意相辅相成,标志着文人画的成熟。

国画发展历程中国国画源远流长,经历了数千年的发展历程。

起初,中国国画主要是指绘制人物、山水、花鸟等题材的绘画艺术。

下面将从史前时期、古代时期、近代时期和现代时期四个阶段,简要介绍中国国画的发展历程。

史前时期,中国的艺术史始于新石器时代。

那个时期人们使用石器雕刻、涂鸦和进行彩绘。

最早的中国国画主要表现了动物和人物的形象,记录了狩猎和生活场景。

这些艺术作品雄浑、简练,形成了中国国画建立的基础。

古代时期,中国的国画经历了齐国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐等时期的发展。

在此期间,国画艺术形式不断变化。

齐国时期,国画主要是刻画人物形象,再现历史场景。

秦汉时期,国画则开始注重山水的描绘,强调传情达意。

魏晋南北朝时期,国画受佛教艺术的影响,绘制佛像、仙人图等。

到了隋唐时期,国画以花鸟画为主要艺术形式,开创了中国花鸟画的先河。

近代时期,国画艺术经历了宋元明清四个朝代的发展。

宋代是中国国画的重要发展时期,中国国画的代表性艺术形式“文人画”在这个时期得到了巨大的发展,注重形神兼备、意境深远。

元代国画则受到草书影响,追求笔法狂放自然,形成了别具一格的“元代画派”。

明清时期,国画逐渐成为宫廷艺术,表现了帝王的荣耀和宫廷文化的辉煌。

现代时期,中国国画艺术经历了西方绘画的影响,形成了多元化的艺术形态。

从19世纪末到20世纪初,中国艺术家开始将西方绘画的技法和观念融入国画中,形成了“西洋绘画法派”和“写意派”两大流派。

近年来,中国国画艺术呈现出更加多样和开放的态势,不断探索和创新。

在中国国画的发展历程中,不仅有着丰富的艺术创作和传承,还形成了中国独特的绘画理论和技法。

例如,中国国画注重线条的运用,强调“勾勒大意、留白为重”,通过墨色的运用表现画家的情感和思想。

同时,中国国画也非常注重审美意境的营造,追求画中的诗意和禅意。

总而言之,中国国画发展的历程凝聚了数千年的智慧和文化,不断创新和发展。

中国国画不仅是中国艺术的瑰宝,也是世界文化的瑰宝。

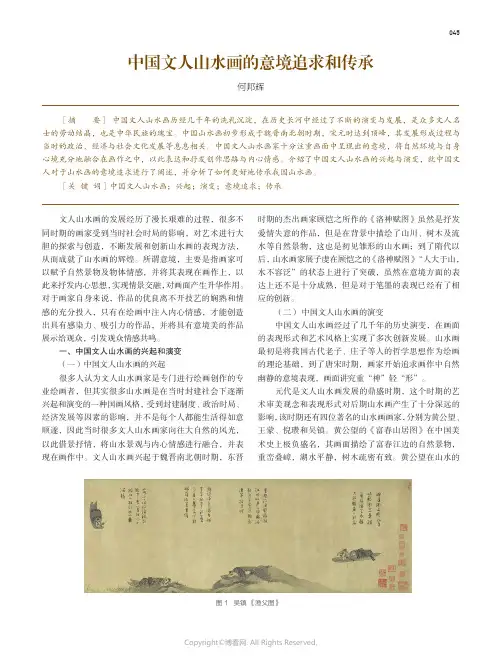

045文人山水画的发展经历了漫长艰难的过程,很多不同时期的画家受到当时社会时局的影响,对艺术进行大胆的探索与创造,不断发展和创新山水画的表现方法,从而成就了山水画的辉煌。

所谓意境,主要是指画家可以赋予自然景物及物体情感,并将其表现在画作上,以此来抒发内心思想,实现情景交融,对画面产生升华作用。

对于画家自身来说,作品的优良离不开技艺的娴熟和情感的充分投入,只有在绘画中注入内心情感,才能创造出具有感染力、吸引力的作品,并将具有意境美的作品展示给观众,引发观众情感共鸣。

一、中国文人山水画的兴起和演变(一)中国文人山水画的兴起很多人认为文人山水画家是专门进行绘画创作的专业绘画者,但其实很多山水画是在当时封建社会下逐渐兴起和演变的一种国画风格,受到封建制度、政治时局、经济发展等因素的影响,并不是每个人都能生活得如意顺遂,因此当时很多文人山水画家向往大自然的风光,以此借景抒情,将山水景观与内心情感进行融合,并表现在画作中。

文人山水画兴起于魏晋南北朝时期,东晋时期的杰出画家顾恺之所作的《洛神赋图》虽然是抒发爱情失意的作品,但是在背景中描绘了山川、树木及流水等自然景物,这也是初见雏形的山水画;到了隋代以后,山水画家展子虔在顾恺之的《洛神赋图》“人大于山,水不容泛”的状态上进行了突破,虽然在意境方面的表达上还不是十分成熟,但是对于笔墨的表现已经有了相应的创新。

(二) 中国文人山水画的演变中国文人山水画经过了几千年的历史演变,在画面的表现形式和艺术风格上实现了多次创新发展。

山水画最初是将我国古代老子、庄子等人的哲学思想作为绘画的理论基础,到了唐宋时期,画家开始追求画作中自然幽静的意境表现,画面讲究重“神”轻“形”。

元代是文人山水画发展的鼎盛时期,这个时期的艺术审美观念和表现形式对后期山水画产生了十分深远的影响,该时期还有四位著名的山水画画家,分别为黄公望、王蒙、倪瓒和吴镇。

黄公望的《富春山居图》在中国美术史上极负盛名,其画面描绘了富春江边的自然景物,重峦叠嶂,湖水平静,树木疏密有致。

![[花鸟画,工笔,历程]工笔花鸟画的发展历程](https://uimg.taocdn.com/2f89d8770029bd64793e2c35.webp)

工笔花鸟画的发展历程任何艺术的产生和发展都有着自身特定的语言环境,时代的发展、经济文化与审美观念的变化决定了艺术在不同时期的不同面貌。

工笔花鸟画作为中国传统绘画中一门独立的画科,自诞生起,一直占有相当重要的地位。

千百年来,在不同的文化语境下,工笔花鸟画产生了不同的风格面貌,延续着中国人民的审美理想,并在观察客观形象的基础上,形成了章法严谨,色彩艳丽的创作传统。

然而,当今社会经济的高速发展,各种美术思潮纷呈,传统文化与社会现实的矛盾、古老文明与外来文化的碰撞,使得绘画在不断的转化与衍生中出现了新的形态。

新的工具、新的材料、新的观念和其他艺术门类的引入和相互借鉴,使得工笔花鸟画呈现出一种艺术特征、形式语言、美学风格多元化的格局。

如何面对传统、西方、现代等多种艺术观念对工笔花鸟画的影响,是当代花鸟画家致力研究的课题。

中国工笔花鸟画自五代独立分科以来,在长期的发展过程中,延续着中国人的审美需求,并以它特有的艺术形式反映生活,揭示自然中的美。

在人类活动的发展过程中,工笔花鸟画艺术的功效也逐渐由以自然怡情上升到借景抒情的高度。

然而,现代工业的飞速发展,社会生活节奏日益加快,人们更需要一种寄托情思的艺术语言。

在此背景下,新一代工笔花鸟画应运而生,其能够给予人们心灵上的慰藉,调节人们紧张的生活与工作状态。

加之当今整个社会环境的变化和各种艺术思想的活跃,工笔花鸟画得以繁荣并持续发展。

一、中国传统工笔花鸟画概述中国花鸟画的发展历史较长。

早在史前新石器时期,人们已经开始尝试用绘画形式记录自己的所见所感,在石头、骨头、玉器以及在陶器上进行绘画的尝试。

史前遗迹上留存的各种花、鸟、虫、鱼等形象可以说是最早的花鸟绘画艺术。

夏商周、秦汉、魏晋时期,在玉器、铜器、陶器、木器、丝织物等物品上也出现大量的花鸟装饰,就是那个时代所特有的审美象征。

魏晋以后花鸟画逐渐从人物背景中脱离出来,成为一门独立的画科,它与人物画、山水画构成中国传统绘画体系。

名词解释文人画

文人画是一种在中国绘画领域中所使用的术语,用于描述一种以文人趣味和审美标准为核心的绘画风格。

它强调绘画的艺术性而非商业性,旨在表现文人的诗意和审美情趣。

文人画通常以自然风景、山水、人物等为主题,强调自然、人文、意境等因素。

在文人画中,画家通常采用简洁、明快的画风,用简练的线条和平淡的色彩表现出对象的自然之美和人文内涵。

文人画的兴起可以追溯到唐代,历经了数百年的发展,至今仍受到广泛的关注和欣赏。

除了绘画形式外,文人画的文化内涵也非常重要。

文人画家通常注重文化内涵的表达和传达,通过绘画作品传达自己的思想、感情和价值观念。

文人画家也注重与观众的互动和沟通,希望通过绘画作品引发观众的共鸣和思考。

文人画的发展也受到一些因素的影响。

其中最重要的因素之一是文化传统的影响。

文人画作为一种文化传统,具有深厚的历史渊源和文化底蕴,是中国绘画传统的重要组成部分。

此外,文人画也受到了现代艺术的影响和启发,强调艺术家的独立思考和创作,注重艺术形式的创新和突破。

文人画是一种注重文人趣味和审美标准的绘画风格,强调文化内涵的表达和传达,具有深厚的历史渊源和文化底蕴,同时也受到现代艺术的影响和启发。

随着文人画的不断发展和壮大,它将在未来继续发挥重要作用。

简述宋代美术发展历程宋代是中国美术史上一个极为重要的时期,其艺术发展历程经历了北宋和南宋两个阶段。

宋代美术继承了唐代艺术的传统,沿袭了中国美术史上的审美理念,并发展出独特的艺术风格。

在北宋时期,由于统治者的重视和社会的繁荣,文化艺术得到了相当的发展。

绘画成为主流艺术表现形式,主要分为文人画和宫廷画两个流派。

文人画是指受到文人士大夫的喜爱和潮流影响的绘画形式。

画家追求自我表达和内心情感的传达,主要通过山水画和花鸟画来表现。

文人画注重表现意境和情感,追求简约与含蓄,以墨色的运用和构图的布局为重要手法。

代表画家有范宽、李公麟、郭熙等。

宫廷画是指受到皇室赏识和官府需求的绘画形式。

画家主要以绘制人物和宴会场景为主题,注重细节的描绘和富丽堂皇的氛围营造。

宫廷画倾向于华丽和装饰性,同时也注重人物形象的传神和服饰的细致描绘。

代表画家有阎立本、赵孟頫、李峤等。

南宋时期,由于战乱和政权变迁,社会动荡不安,这也对美术的发展产生了一定的影响。

然而,南宋时期依然有一些杰出的画家出现,主要表现在文人画和儿童画两个方面。

文人画仍然是南宋时期绘画的主导形式,画家追求的依然是墨色的运用和意境的表现。

然而,与北宋时期相比,南宋的文人画更多地展现了士人游览山水之景的闲逸和文人的隐居思想。

代表画家有文征明、黄公望、王蒙等。

儿童画是南宋时期一种独特的艺术表现形式。

这种画由年轻一代的书画家所绘制,其独特性在于具有童真和天真的特点。

儿童画注重线条的自由和色彩的运用,多以动物、植物和幻想的事物为题材。

代表画家有李唐等。

总的来说,宋代美术在继承唐代艺术传统的基础上,形成独特的艺术风格,既注重传统的表现手法,又有不同的创新。

这一时期的美术创作对后世产生了深远影响,并且成为中国美术史上一个重要的里程碑。

谈中国文人画作者:张鸿杰来源:《学园》2013年第08期【摘要】中国文人画萌芽于唐宋,发展于元,盛于明清。

文人画重视主观意趣和笔墨风格的表现,注重作者个人内心情感的表达,以绘画的形式来抒发作者内心的思想感情。

中国文人画使绘画由传统的模仿转化为符号性的传递,使中国传统绘画艺术走向了表现性艺术的道路。

【关键词】文人画发展特点【中图分类号】J209 【文献标识码】A 【文章编号】1674-4810(2013)08-0058-02一中国文人画的特点文人画与其他画种相比最重要的特点是文人画注重作者个人内心情感的表达,它以绘画的形式来抒发作者内心的思想感情。

文人画从描写物象来看侧重于山水花鸟;从创作手段来看侧重于简括的即兴式的书法。

文人画的作者希望能通过绘画来寄托自己内心的思想情感,目的远远超过了绘画本身,达到了更高的层次。

中国画的发展与文人画的出现有着十分重要的关系,文人画的出现使中国画渐渐打破了物质的呆板性,从而得到了精神上的自由,进而达到外师造化、中得心源的艺术境地。

历代文人画对水墨、写意画等技法的发展,都有非常大的影响,文人画为中国绘画的发展开辟了新的道路。

中国文人画出现在晋代,它是伴随着儒、道、佛三位一体化的玄学和文人诗歌、文人书法艺术发展而兴起的一种绘画艺术,从创作思想上看,它摆脱了政治教条的束缚,走上了一条纯粹的文艺道路。

文人画寄情于山水间,以抒发个人情感为思想基础。

它着重强调作者的主观思想,使绘画艺术逐步从客观表现转向为主观心灵的表现。

中国历史上这些文人画家都是经过科举制度层层科考选拔出来的,他们都具有很高的文采,饱读诗书,这些文人士大夫画起画来文气十足,他们常常会把自己的喜怒哀乐都充分地体现在绘画中。

文人画表现出来的都是这些文人画家多方面的文学修养,它们和书法有着十分紧密的联系,从画面上的书写能够看出画家作画时的心态,文人士大夫把作画当做精神食粮,在绘画中传递画家最真实的情感,画中带有文人情趣,画外流露出文人画家的思想情感。

书画的发展史一、书画起源书画,作为中华文化的重要载体,其起源可以追溯到数千年前。

早在石器时代,我们的祖先便开始在岩壁、陶器上刻画符号,这些符号被认为是书画的最早形态。

随着社会的发展,这些符号逐渐演变成文字,而岩壁和陶器也成为了最早的书画载体。

二、书画发展历程1.春秋战国时期:这一时期的书画艺术有了长足的发展。

青铜器上的铭文和图案日渐丰富,竹简和木牍也成为了书写的载体。

尤其值得一提的是《诗经》中的插图,它们以简练的线条和生动的形象展现了那一时期的生活场景。

2.秦汉时期:秦始皇统一六国后,小篆成为了官方文字。

同时,汉代隶书的出现,使得书写更为便捷。

而随着纸张的发明和普及,书画艺术得到了更为广阔的发展空间。

汉代的帛画和简牍画,成为了书画艺术的珍贵遗产。

3.魏晋南北朝时期:这一时期的书画艺术呈现出多元化的特点。

文人画开始崭露头角,王羲之的《兰亭序》更是被誉为“天下第一行书”。

同时,佛教的传播也带动了佛教绘画的发展,如敦煌壁画等。

4.唐宋时期:唐宋时期,书画艺术达到了巅峰。

唐代书法家欧阳询、颜真卿、柳公权的作品成为了后世学习的典范。

而宋代画家张择端的《清明上河图》更是以细腻的笔触展现了那个时代的繁荣。

5.元明清时期:元代书画以赵孟頫为代表,其作品融合了唐宋的风格,形成了独特的元代书画风貌。

明代书画则注重个性表达,出现了如徐渭、董其昌等书画大家。

清代书画在继承前代的基础上,形成了“扬州八怪”等流派,书画风格更加多样化。

三、书画风格与流派1.写意画:写意画注重意境的表达,不求形似,但求神似。

其代表人物有唐代的王维、明代的徐渭等。

他们的作品多以水墨画的形式出现,笔墨简练,意蕴深远。

2.工笔画:工笔画则注重细节的刻画,追求形似。

其代表人物有唐代的张萱、宋代的赵佶等。

他们的作品线条流畅,色彩鲜艳,画面细腻入微。

3.山水画:山水画以表现自然景色为主,注重构图和意境的创造。

其代表人物有五代的荆浩、宋代的郭熙等。

他们的作品构图巧妙,气势磅礴,展现出人与自然的和谐共生。

文人山水画的兴起作者:乔琳来源:《现代装饰·理论》2013年第07期元代文人山水画的兴起,与赵孟頫的开拓先行有密切关系。

在中国山水画发展史上,赵孟頫是一个承前启后的领袖人物。

赵孟頫对绘画的革新观念是通过倡导“作画贵有古意”,借古开今,以天地造化为师,画史上称之为“托古改制”。

他从艺术思想观念和创作方法上对元代文人画的大发展与变革产生深远影响。

史载赵孟頫尤精律吕,“深得古人不传之妙”;“性善书”,“画山水、竹石、人马、花鸟”,“悉造其微,穷其天趣,至得意处,不减古人”;“尤善鉴定古器物法书、名画”;“诗赋文辞,清邃高古”。

以至于元人宗皇帝把他比作唐代的李白、宋代的苏轼,与左右论及赵孟頫时,称人所不及者有七:帝王苗裔,一也;状貌昳丽,二也;博学多闻之,三也;操履纯正,四也;文词高古,五也;书画绝伦,六也;旁通佛老之旨,造诣玄微,七也。

出众的禀赋与才学,使赵孟頫“荣际五朝,名满四海”。

赵孟頫借古开今的绘画艺术理论与创作实践,影响元代山水画的变革,对文人山水画的兴起和发展做出了重大贡献。

他的山水画风格可谓多种多样,综而观之,其托古改制、借古开今的显著艺术成就主要在三个方面:一是水墨山水,二是水墨淡着色(水墨浅绛)山水,三是青绿山水。

水墨山水代表作品有《水村图卷》、《重江叠嶂图卷》、《双松平远图卷》等。

其中《水村图卷》是一件承前启后的典型元代文人山水画。

更能代表赵孟頫情趣笔墨“逸”的一面,后世倪云林之俦,直接师承的也正是这种情趣笔墨。

画面天高云淡,野水茫茫,疏林杂木散落其上,竹篱草庐隐没于林间,小舟幽游,远岸低丘逶迤,一派“远山近山云漠漠,前村后村水重重”的江南静寂野逸之境。

其二是用笔具有鲜明的抒意性的活泼韵致。

山峦用披麻皴,浓墨点苔,树木、芦苇有简有繁,用笔潇洒、笔墨秀润,意境清旷。

笔法取董源,更为雄厚放逸。

对黄公望、王蒙、倪瓒等人产生深远影响。

《重江叠嶂图》卷是一件师法李成、郭熙传统的代表作。

中国人物画发展史 在中国传统绘画的三大画科之中,人物画扮演着一个极其重要的角色。我国最早的人物画出现在新石器时期,作为一种纹饰绘制在彩陶等生活用品上,如《人面鱼纹》、《舞蹈纹》等。在《人面鱼纹》中,人面为圆形,眼、鼻、口都用直线表示,口角两边各画一条鱼,表示对渔猎收获丰收的希望。而出土于青海大通县的舞蹈纹彩陶盆,是最早的具有情节的人物画。画中五人一组,手拉着手,排成一线,人头南向左侧,发辫摆向右边,表现出舞蹈的动势,反映了原始人类朴素的欢乐。这一画面不再是那些只有象征意义的图腾或只具有一般装饰作用的动物纹样,而是直接表现了人类的现实生活。它说明了随着人类社会的发展,人物画造型虽然极其简单质朴,但已开始注重反映现实生活,并开始具有一定程度的形象概括力和想象力 当我国历史进入阶级社会后,随着社会分工日趋明确,专业画工开始出现。据史书记载,商朝初年的宰相伊尹曾画了九个君王的形象来劝诫商王成汤、殷高宗武丁命人画梦中宰相,并以此像求人,这大概是有文献记载的最早的人物肖像画,说明夏商时期人物画就已经开始发挥一定的社会效用,并且在很大程度上服务于统治阶级的需要。进入先秦以后,随着宫殿壁画的盛行,帝王功臣之像成为主要的题材。相传孔子曾经参观周代的明堂,看到墙壁上绘有“尧舜之容,桀纣之像,”而且各有善恶之状。又看到“周公相成王,抱之,负斧庆,南面以朝诸侯图”,这可能是最早的历史故事画了。当时的人物画主要是为统治阶级政教和贵族生活服务,所以得到上层阶级的重视而迅速地兴盛起来,并在技法上得到很大的提高。现在所能看到的春秋时期的楚国帛画,如《龙凤人物图》、《人物御龙图》无不充满着现实与幻想相结合的浪漫主义的倾向,也同时说明了线描在当时已成为人物画造型的主要手段,而单线平涂法作为人物画的基本表现手法由此已经确立下来。 汉代人物画进入了一个蓬勃发展的时期,无论是画像石、画像砖、木板画、漆画、帛画、墓室壁画,几乎都以人物为主要题材。人物画在汉代社会中的意义和影响更加深远。同时有系统、有规模的绘画活动被统治者广泛利用,如西汉甘露三年,皇帝为了表彰抗击匈奴有功的十一位大臣,“图画其人于麒麟阁,法其形貌,署其官爵姓名”。东汉永平二年明帝双命人画中兴名臣二十八人像于洛阳云台,在当时都起到了很好的、宣扬政教的作用。然而当时人物画成就最为突出的还是汉墓帛画,如《软候妻墓帛画》、《软候子墓帛画》等,无论是线描技法、想象力、还是复杂画面的构图能力,都远远超过前代。可以看出汉代人物画虽仍处于稚拙阶段,表现手法还欠精致,但它对魏晋南北朝,以至隋唐的人物画发展,已打下了比较坚实的基础。 魏晋南北朝是人物画的发展成熟期,开始注重系统的绘画技法,脱离了前期的稚拙风格,出现了许多以人物画驰誉后世的大师。据唐张彦远《历代名画记》的记载,当时的画家有百人以上,而且都有一定成就,如三国时期吴国画家曹不兴作巨幅佛像,心敏手运,须臾即成;东晋画家戴逵图圣贤人物,情韵连绵,风趣巧拔;东晋画家顾恺之写《女史箴图》、《洛神 赋图》、《列女图》,杨子华的《齐校书图》,萧绎的《职贡图》等,都反映了当时绘画的不同风格以及表现手法的丰富多彩。另外由于这个时期印度佛教及相关艺术的传入,也给人物画的进一步成长输入了新的养分。而随着佛道两教的广泛流行,也对绘画主题和技法产生了巨大的影响。魏晋时期一些士大夫将绘画与文学、书法有机地结合起来,并且在理论上提出了人物审美准则,尤其肖像画家谢赫,从多年的绘画实践中提出了中国绘画理论的“六法论”,韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写,对千余年来中国的发展产生了重大的作用,在中国绘画史上有着划时代的意义。这一时期还产生了很重要绘画理论著作,如顾恺之的《论画》、谢赫的《古画品录》、王微的《叙画》等,他提出的审美概念可以说是对这人时期人物画成就的概括,也直接影响到人物画的进一步发展。 唐代是中国封建社会最辉煌的时代,随着经济的发展、社会的需要和统治阶级的提倡,人物画出现了空前繁荣兴盛的局面。初唐的人物画已经从过去的历史故事与文学经传转向当代重大政治事件与功臣勋将,而在画风上出现了中原风格与边区风格两种,在人物:型及气质风度的刻画上大大前进了一步。盛唐是人物画发展的高峰期,宗教画,肖像仕女画、历史画、风俗画都有大量作品产生,不同地区的画风得到进一步的融合,题始扩展到日常生活中,优秀的人物画家层出不穷,以吴道子、张萱为代表的人物画家,讲究对人物 的观察,强调对人物心理刻画与细节的描写。他们以不同的风格、卓越的,艺绝当代,留名千古。 中晚唐时期人物画一方面完善着盛唐的风格,另一方面又出现新的表现方式,以周防为代表的肖像画、人物仕女画及宗教绘画,更趋圆满完备,并致力人物内心世界的表现创造具有鲜明性格的艺术形象,如周防图中的宫廷仕女,华丽的衣饰下透露出内心的空虚;孙位的《高逸图》将“竹林七贤”中山涛的稳重,刘伶的嗜酒,王戎的踌躇,阮籍的蔑视一切等等不同的个性,都表现的鲜明准确,栩栩如生。唐代人物画的另一个进步表现在勾画人物、衣纹的线条笔法十分丰富。阎立本用的是浑健坚实的铁线描;吴道子用的是圆转飘举的“莼菜条”,有“吴带当风”之誉;张萱、周纺的笔线细劲匀整,流动多姿,典雅含蓄;孙位“宗顾恺之、曹不兴行龙之笔”,却笔势凝重,略带方折,形象各具特色。唐代人物画在笔法上的创造,更加提高了中国人物画的形式美的价值。此外敦煌艺术在唐代同样达到了辉煌的高度,也是当时整个绘画艺术重要的不可或缺的部分。虽然由于年代久远,唐代人物画的许多优秀之作都已流失,然而它在中国绘画史上的划时代意义却是不容低估的。 如果说唐代的人物画是“焕烂求备”,那么五代的人物画则是在“备”中求“变”,他们在传统的基础上,根据时代发展的要求,与其他一些画家一样,擅长描绘皇帝、臣僚和贵族仕女的题材。顾闳中的《韩熙载夜宴图》是古今人物画中的杰作,图中王笔重彩技巧运用之高妙,色彩、线条运用之得当,感染力之强烈,在历代人物画作品中都是不多见的;周文矩则吸取了唐代周吩画风的特点,更加纤丽柔美。画面的构图及勾线设色都显得大气不凡,钩勒衣纹时采用“战笔”,并把李后主“金错刀”书法的笔意引入绘画,形成了自己独特的绘画风格,这在他的传世作品《琉璃堂人物图》、《重屏会棋图》中都得到了充分的体现。这个时期比较有影响力的还有贯休、阮郜、王齐翰等人物画家。 宋代人物绘画因当时画院的高度发展而达到一个较高的水平。北宋的“翰林图画院”集中了各地的杰出画家,其中重要的人物画画家有张择端、李唐、苏汉臣、梁楷等。而宋徽宗赵佶作为宋代的一位著名画家,其传世人物画作品《听琴图》,在构图和设色上都达到了独步天下的水平。另外统治者为了彰显功德,鼓励后人,曾多次命画院画家画功臣像,正因为画院体制积蓄了大批的人物画人才,保证了帝王利用绘画来实现政治目的,同时也使人物画得到了很大的发展。 宋代是人物画的发展盛期,绘画观念和功能开始产生变革。人物画面对变化的社会风尚,在保持着前代的绘画传统基础上,也作出了适应的变化调整。开始出现田家婴戏、山樵村牧、行旅渔夫等绘画题材,都是山水点景人物的放大;笔法上也借鉴山水画的基宫廷画院中一批写真名手外,在民间也出现了以画肖像为职业画师。故事画以及风俗画在这个时期也得到了高度发展,绘画题材开始从过去占绝对优势的释道人物、宫廷贵族,转移到了平民阶层,于是耕织、渔牧、村医、册樵、行旅、学童、婴戏以及历史故事,均成为画家常用的题材,生动记录了宋代中下层的社会生活。这种平民化的风俗画,脱离了人物画“鉴戒贤愚”的传统功能,而以记录社会生活的生动性为主要目的,从而成为人物画在发展过程中一个得要阶段。其原因是由于工商业经济的空前发展,市民阶层的作用日趋重要,绘画也作为商品进入市场,为了适应广大市民阶层的爱好和兴趣,贴近于百姓生活、富有现实意义的人物风俗画层出不穷。王居延的《纺车图》、张择端的《清明上河图》、李唐的《村医图》、苏汉臣的《杂技戏孩图》、刘松年的《斗茶图》、李嵩的《贷郎图》等,都是这时期的优秀作品。人物画发展到元代,因受到社会政局和审美情趣的影响而进入了衰落时期。这一方面是因为当时尖锐的社会矛盾和民族冲突,使画家避之不及;另一方面,文人画的兴盛以及士大夫们只寄情于山水花木的逃避思想的出现,影响了元代人物画的进一步发展,使这个时期几乎没有什么有创新意义的作品流传下来。元代画家如赵孟颊、刘贯道、张渥、王绎等人的作品,大多为历史题材或仿古之作,没有更多新意。但不容忽视的是,在元代,壁画艺术成就却达到了一个前所未有的高度,除了敦煌莫高窟的壁画以外,最具影响力的山西永乐宫壁画,可以说是道教绘画的最高典范,代表着民间绘画的杰出成就。在技法上或作重彩勾填,或用堆金沥粉,画面流金溢彩,丰富壮丽。既承袭了唐宋壁画的雄浑厚重的风格,以为明清壁画开辟了清逸潇洒的格局和技法,具有承前启后的作用。 明代画坛受“元四家”遗风的影响,人物画仍然没有很大突破。但是这个时期的画家开始将山水和人物结合起来,既表现了人在自然中的活动,又以文体的山水为背景切合了时代的审美风尚。这种以山水为主体的人物画,虽在题材界定上有着不确定性,但在画的主题上以人的活动为主线,如刘俊的《雪夜访普图》、仇英的《人物故事图》等,都是围绕着人而构思立意,因此可视为一种新形式上的人物画。在当时以各具特色的山水画而著名于世、颇有影响的“明四家”中,唐寅和仇英也都是擅长人物 画的画家。唐寅曾临过五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》,从中可以领略前人的工笔重彩、色彩对比等关系,又加入了他自己的绘画特点。而他的代表作《秋风纨扇图》则以典雅庄重的明代风格,反映了继承宋元的 成就。仇英的人物画成就在当时最为突出,《明画录》成方评他的画“其发翠豪金,丝丹缕素,精丽艳逸,无惭古人。”说明他的人物画生动传神,表现精细谨微。而明代后期最有创造性的人物画家首推陈洪绶,他对晋唐以来的各家名迹悉心研究,并把研习的心得融入自己的创作中,特别到了晚年,其人物形象夸张,用笔凝练沉厚,古拙中见清秀,变形中见俊美,设色淡雅,背景简洁,装饰味极浓,开一代人物画之新风。 总的说来同,明代的人物画沿袭了前代的风尚,题材多为历史故事,没有多少新的创意。其画法以 宋代为宗,或单线白描,师李公麟;或设色浓丽,学院体;或水墨点染,法梁楷 。尽管明代的人物画与表现出多种形式风格,但基本上还是反映文人画的审美特征,表现出和当时山水画、花鸟画相似的时代风尚。 到了清代,人物画的发展呈现了多元化的局面。人物画画家可分为两大类,一类是供奉内廷的宫廷画家,他们或画肖像,或图功绩,其中重要的作品有《南巡图》十二卷及后来由十四位画家合作的《万寿图》等 。这些作品都是由皇室组织人员创作的,参与创作的画家虽在当时都深具影响,但由于作品受制于皇帝的喜好,

人物画的发展脉络【三国】卫协,西晋著名画家,师法三国吴曹不兴,擅绘神仙、佛像和人物故事【魏晋南北朝】顾恺之、东晋明帝司马绍、荀勗xù、张墨(西晋画家,与荀朂同为卫协弟子)、史道硕、王廙yì、谢赫等【隋唐绘画】【隋代】杨契丹、郑法士、董伯仁、展子虔、孙尚子【唐代】【初唐】阎立本、尉迟乙僧【盛唐】张萱、周昉【唐末】孙位【五代十国绘画】【前蜀】释贯休、高道兴、房从真、杜子瑰【后蜀】赵德玄父子、蒲师训父子、阮知诲父子、丘文播兄弟父子【南唐】曹仲玄、陆晃、王齐翰、顾德谦、卫贤、周文矩、顾闳中【后唐】胡瑰,【宋辽金绘画】高益、高文进、石恪、王拙、武宗元、李公麟、张择端、苏汉臣、刘松年、马和之、法常、李嵩、梁楷【金代绘画】张瑀【元代绘画】刘贯道、任仁发、李肖岩、王绎、赵孟頫、钱选【明代绘画】沈周、文徵明、唐寅、仇英、丁云鹏、陈洪绶、曾鲸【清代绘画】【清代中期绘画】禹之鼎、焦秉贞、高其佩、华喦、金农、改琦、费丹旭、闵贞、郎世宁【清代晚期绘画】任熊、任熏、任颐、苏六朋、苏长春、金农、高风翰、黄慎、罗聘、倪田、钱慧安【近现代绘画】王震、陈师曾、吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、张大千【隋唐绘画】【人物画】隋与初唐绘画仍以鬼神人物题材为主,【隋代】杨契丹、郑法士、董伯仁、展子虔、孙尚子等皆擅长于此。

在画法上,他们还保持细致丰丽的作风。

初唐人物画家以阎立本、尉迟乙僧最为著名。

【初唐】阎立本(?~673年),雍州万年(今陕西万年县)人。

官至右相。

传世作品《步辇图卷》(宋摹本),描写唐太宗接见吐蕃使者禄东赞一事。

禄东赞的诚恳严肃,唐太宗的雍容睿智均刻画的相当成功。

《历代帝王图卷》,画汉昭帝至隋炀帝共十三皇,刻划细微,人物神态各异。

据记载阎立本作品还绘有《秦府十八学士图》和《凌烟阁功臣图》,但已不存。

从阎立本的传世作品看来,线描健劲,设色沉着,人物表情生动传神,反映了阎立本继承了六朝传统,而又有所发展。

初唐与阎立本齐名的画家有尉迟乙僧。

中国绘画艺术源远流长,历史悠久,是人类文化宝库中的瑰宝。

从原始社会的洞穴壁画到现代的绘画作品,中国绘画经历了漫长的发展历程,形成了独特的艺术风格和审美观念。

本文将从中国绘画的发展历程、艺术风格和代表作品三个方面进行总结。

一、发展历程1. 原始社会:距今约3万年前,中国原始社会的人类在洞穴中绘制壁画,这些壁画以动物、狩猎场景和自然景观为主题,展现了当时人类的生产生活和社会风貌。

2. 夏商周时期:这一时期,中国绘画逐渐脱离了实用功能,开始追求审美价值。

出现了以青铜器、玉器上的纹饰为代表的绘画艺术。

3. 秦汉时期:绘画艺术得到了进一步的发展,出现了壁画、画像石、画像砖等艺术形式。

这一时期的绘画以表现人物、历史故事和神话传说为主。

4. 魏晋南北朝时期:绘画艺术进入了新的发展阶段,人物画、山水画、花鸟画等题材逐渐形成。

这一时期的绘画注重表现人物的精神风貌,强调个性表现。

5. 唐代:绘画艺术达到了鼎盛时期,人物画、山水画、花鸟画等题材全面发展。

唐代绘画注重表现自然之美,追求意境的创造。

6. 宋元时期:绘画艺术进入了一个新的阶段,文人画兴起。

这一时期的绘画以山水画为主,注重表现画家的个性情感和审美情趣。

7. 明清时期:绘画艺术呈现出多元化的趋势,出现了许多流派和风格。

这一时期的绘画以人物画、山水画、花鸟画等题材为主,注重表现画家的艺术修养和审美观念。

二、艺术风格1. 造型艺术:中国绘画在造型上注重线条的运用,以线条勾勒出物象的轮廓,形成独特的线条美。

2. 色彩艺术:中国绘画在色彩上追求淡雅、素净,以水墨画为主,注重表现意境。

3. 构图艺术:中国绘画在构图上注重空间布局,以山水画为例,画面往往分为前景、中景、远景,形成层次感。

4. 意境艺术:中国绘画注重表现画家的情感和审美情趣,追求意境的创造。

三、代表作品1. 《洛神赋图》:唐代画家顾恺之的代表作,描绘了曹植《洛神赋》中的故事,具有很高的艺术价值。

2. 《清明上河图》:北宋画家张择端的代表作,展现了北宋都城汴京的繁华景象,具有很高的历史价值。

中国画的发展史与文化内涵中国画是中国文化中的瑰宝,它是中国人民数千年创造的艺术遗产,独具风韵和内涵。

中国画诞生于中国古代,经过时间的沉淀,不断发展壮大,成为中国文化独特的艺术形式。

今天我们就来了解一下中国画的发展史以及文化内涵。

中国画的起源可以追溯到新石器时代,这时候的中国人已经开始使用自然颜料画出一些图案,这些图案更多是用于装饰。

随着中国文明的发展,中国画也逐渐出现,这时候的画主要是刻在青铜器和玉器上,有的画已经形成了一定的画风和内容,尤其是汉代的画像石,描绘了丰富多彩的人物形象,成为了中国画发展史中的重要里程碑。

唐代是中国画的黄金时期,唐代著名的画家韩干、吴道子、张旭等人都留下了许多传世之作。

这时候的画风更加潇洒自如,富有表现力,画家大胆运用笔墨进行创作,展现了独特的个性和风貌。

唐代早期的画作具有浓郁的佛教色彩,而中晚期则形成了以山水、花鸟为主要表现内容的画风,其中以“北宗画”和“南宗画”最为著名。

北宗画以刻画山川路劲、龙蛇之势为主,而南宗画则以端雅清丽、笔墨灵动为标志。

宋代是中国画的又一个高峰期,这个时候的画家们更加注重笔墨的运用和表现细节,重视“意境”的表达。

南宋的“文人画”更是成为了中国画的瑰宝之一,这些画家大多富有文学修养,能够以诗词文章为基础来创作画作。

当时的画作以清新淡雅的内容为主,笔墨间更显出淡泊潇洒的意境,形成了一种独特的文人风格。

元代以后,中国画逐渐朝着更加多样化的方向发展。

它不仅吸收了西方美术的影响,还发生了许多技法上的变化。

明代最著名的是徐悲鸿等人的提倡“大写意”和“公推法”的创作思路,这样的创作方法大大提高了画家表现自由度,使画作更富有艺术性和独创性。

清代的尤其是“四王”(文徵明、唐寅、仇英、祝允明)更是使中国画进入了一个全新的境界,强调“意韵”重于“形似”,注重笔墨的运用和谐,这些画作形成了极具审美价值的代表性作品。

总的来说,中国画是中国文化中的珍品,它源自古代,通过各个历史时期的发展,不断创新、发展和改革,成为了独具风格和内涵的艺术形式。

❖一:中国绘画史的起源中国画,具有鲜明的民族特色和悠久的传统,中国绘画艺术的风格和传统是在历史的长河中,沿传相续形成的。

早在两千多年前战国时期楚国的两幅帛画,就以其生动的气韵,简洁的笔墨,流畅的线条,表达出完美的意境,确立了中国绘画艺术以线条造型的民族风格形式。

这种传统风格和民族的审美需求,又在时代的前进中不断地得到充实、突破和创新,并又孕育和造就着新的风格的出现,成为华夏艺苑中的瑰宝,也是世界美术花园中一朵光彩夺目的奇葩。

中国绘画历史源远流长,见于史料上记载的以伏羲氏画八卦、黄帝画制服、舜妹螺氏绘影像为最早。

早期的绘画经匠人的再造,刻在料上、青铜器上及绘在陶器上。

直至汉代四大发明纸张的出现,画家用毛笔在纸上绘画,才逐渐演变成现在的中国画。

二:原始的中国绘画古代先民创造的原始岩画是中国绘画最早的遗存,它们大多分布在西北与西南,据说是游牧或少数民族部落所为。

也许自然地理环境的不同,北人食肉勇悍,南人食蔬文雅,故而西北与西南的岩画各有特色。

西北岩画以刻凿为多,图案以动物为主,新疆天山岩画、内蒙古阴山岩画、甘肃黑山岩画等为其代表。

除动物之外,还有狩猎、生殖崇拜、放牧等内容,粗犷雄浑。

西南岩画以涂饰为多,图案以人物为主,云南沧源岩画、广西花山岩画等为其代表。

除人物之外,还有房屋、树木、神灵祭器等内容,朴拙神秘。

然而无论南北岩画,其以线条为构图,或斫凿,或涂饰,以线成面,大多形成阴面造型,富有幼稚夸张的特点,充满写实装饰之美,则是相互一致的。

三:三国时期三国时期(220-265)是中国画历史上的重要发展阶段。

初期的绘画题材以佛像画和道教画为主流。

四:晋、南北朝发展到晋、南北朝,中国画逐渐演变成单幅的卷轴画,成为独立的艺术欣赏品,题材亦日益扩大。

除人物,宗教题材外,初期山水画也随之出现。

同时,书画理论著述的问世,指导了艺术创作的方向。

此一时期的代表作是东晋顾恺之的"洛神赋图"。

五:隋朝时期隋,是一个承前启后的时期,绘画艺术综合了前代的风格,为唐代的大繁荣奠定了基础。

浅析文人画的产生与发展作者:林涛来源:《赤峰学院学报·哲学社会科学版》 2013年第10期林涛(晋中学院,山西晋中 030600)摘要:文人画作为中国古典绘画发展至今最主要的艺术形式,在我国绘画领域中有着独特的地位。

文人画,在苏轼看来是“士夫画”,指中国古代社会中文人、士大夫的绘画,是一种不同于民间和宫廷画院的绘画派别。

文人画是融诗、书、画、印于一体的综合性艺术,有着文人的气质、情趣及文化追求。

所以讨论文人绘画到底产生于何时,怎样发展壮大成为社会一种普遍认同的思潮,绝不是讨论某一个画家的水平与风格的简单问题。

从以往来看,文人画与文人这一阶层的独特身份有着密切的关系,要研究文人画的产生与发展,必须回到文人及文人画家本身,解读剖析文人画背后文人阶层的兴起,与文人阶层政治地位的高下对文人产生的影响。

关键词:文人画;士夫画;文人阶层中图分类号:J205文献标识码:A文章编号:1673-2596(2013)10-0227-02一、文人画的产生文人画的历史具体起源于何时,学术界尚无定论。

有学者认为其产生可以追溯到南北朝,原因是这一时期是自然主义、“老庄”之学、佛教相互交融的时期,受各种学派影响,绘画艺术也朝多元化发展。

聂瑞辰认为:“南朝宋时宗炳和王微所著《画山水序》、《叙画》已提出抒发情感和畅神的文人画主张,所以称王维为文人画始祖有所不妥,文人画始祖应该为顾恺之。

”而明朝董其昌“文人之画,自王右丞始”之说又认为,唐朝的王维是文人画之始祖。

基于宋朝苏轼首提“士夫画”一词,还有不少人认为苏轼是文人画之始祖。

其实,文人画之所以成为一种流派,不仅仅说是文人所创作的画,而在于“文人”的形成。

应该把焦点放到文人绘画创作主体——文人士大夫身上。

文人士大夫知识分子作画历史悠久,关键是看知识分子“文人”意识的觉醒和精神世界的重构,而文人画只是文人内心世界物象化的外在体现罢了。

唐朝的统治者以宽大的胸怀开放国度,接受世界各国的各种文化。

文人画,西方人称之为Literati painting ,是中国绘画中独具特色的风格体系。从表义

层面来看,它的作者多属具备较全面、较深厚文化修养的文人。它在创作上强调个性表现和

诗书画印等多种艺术形式的结合。北宋苏轼明确提出了“士人画”的概念。元初赵孟頫等人

使用了“士夫画”的概念,晚明董其昌更进一步提出了“文人之画”的概念,现代画家兼理

论家陈师曾指出:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究

艺术上的功夫,必须于画外看出许多文人之感想,次之所谓文人画。”“文人画之要素,第

一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善。”

文人画的形成和发展,是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象,它有一个相当长的

演进过程。早在两晋时期,文人就表现出“学不为人,自娱而已”的创作态度;唐代在理论

和技术上都为文人画的出现做了许多准备,张彦远提出“意存笔先,画尽意在”,王维的画

体现了诗人兼画家的审美情趣;中晚唐破墨山水画法为文人画提供了形式的可能性;五代的

董源、巨然在山水画上追求平淡天真的笔墨情韵,则为文人画的发展提供了直接的艺术规范。

文人画正式产生于北宋,成熟于元代,极盛于明清。

随着文人画的发展,其特征也在不断发展和完善。

两宋(960-1279) 文人画出现在北宋,除了绘画风格发展的内在规律使然外,还有其深刻

的社会历史背景。唐代社会上形成了一个以个人文化修养为标志的文人阶层,到了北宋,完

备的教育制度和有史以来最为宽松合理的科举制度使通过教育进入上层社会的仕宦人数渐

多,其地位和影响都逐渐提高,于是他们找到绘画来作为体现他们趣味的、可以托物言志的

文艺形式。

宋初的黄休复在评判绘画等级时在前人“四格”的基础上,将逸格放到了四格之首,成为

“逸、神、妙、能”四格,并对逸格作了解释:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙

精研于彩绘。笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故曰之逸格尔。”这个解释未卜

先知地概括了文人画的特点,尤其是大写意画法的文人画。

北宋中期,一批文人士大夫开始把行与神、行与意分开来看,如欧阳修说:“忘形得意知者

寡。”沈括说:“书画之妙,当以神会,难可以行器求也。”在这方面影响最大的苏轼说:

“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”他最先提出“文人画”的概念,

并对其给予一定的具体描述“观士人画如阅天下马,取其意气所到,及若画工,往往只取其

鞭策皮毛,槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺便倦。”他还主张“诗画本一律”,大力倡导诗

画结合,使之成为文人画的基本特征之一。他比较全面地阐明了文人画理论,对于文人画体

系的形成起到了决定性的作用。

与苏轼同时代的米芾及其子米友仁将文人画在山水画中进行了一次大胆的实践。他们创作的

山水画法“米氏云山”标志着文人画“以简代密”的转变,经元初画家高克恭继承并发展,

对元明清文人画产生了巨大影响。

受宋代禅宗佛学的影响,当时也出现了一批文人画的禅僧画家,如南宋后期的玉涧、宋末元

初的温日观、法常,他们对后世文人画都有一定程度的影响。

金(约1115-1234) 受北方文人的影响,文人画是金代绘画中最有特色的部分,并在北宋

除与元初文人画之间齐国重要的桥梁作用,代表人物有蔡松年、蔡珪父子,李山和宗室画家

完颜覃。但是这里的文人画大都模仿前人,没有创新。

元(1279-1368) 蒙古贵族统一政权后,取消了科举制,从而造成文人“学而优则仕”的梦

想幻灭,文人遂以画寄托思想,吐胸中不平。文人画在元代趋于成熟,也成为元代绘画的主

要成就。

元代文人画形成三大体系:以董巨为主、兼取李郭以及唐五代和北宋其他大师样式的文人画

语言体系;以江南山水为主要描写对象、以诗意和个人化的内心情感为主要表达对象的内容

体系;以平淡天真、不拘形似、追求笔墨形式和诗书画相结合为旨归的审美体系(这三大体

系也就是今天绝大多数人心目中的传统中国画的全部涵义。)

元初的赵孟頫开启了元代新的绘画风气,也是文人画发展过程中的关键人物。他明确提出书

画同笔的理论,为文人画强调用笔找到了理论根据,“石如飞白木如嵧,写竹还与八法通。

若巴有人能会此,须知书画本来同。”作为南宋遗民,他的画大多暗示了倦于宦游、渴望归

隐的心理和希望抒写个性、追求心灵自由的心理。

与赵孟頫同时代的南宋遗民还有钱选、龚开、郑思肖等,在他们的画中都表达了强烈的情感。

元季四家黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇将文人山水画推进到完全成熟的境地。倪瓒说:“若草

草点染,不求形似,聊以自娱耳。”至此,文人画家终于挣脱了伦理政治宣传教化的束缚,

从艺术本体和人的主体价值意义上来认识绘画功能。这是一种文本主义层面的巨大进步。

明(1368-1644) 面对到元季四家时文人画已趋向成熟的现实,明代进入了“以风格为主题”

的整合时期。因此,明代不再是个人开宗立派的时代,而是画派竞胜的时代。如前期的沈周、

戴进、夏昶;中期的吴门派;后期的董其昌、曾鲸、蓝瑛、陈洪绶等。

清(1644-1912) 文人画在明前期已失去“显学”的地位,但在明后期至清却获得了最高成

就。其重要原因是研究文人画的人所必须谈的,也是我们之所以在谈明朝时谈的较少的原因,

就是要放在这里一起谈的:“四君子”--梅兰竹菊(石)。

写意梅兰竹菊在宋代就有,南宋遗民郑思肖就善作墨兰,尤善作“露根兰”,他解释说是因

为“土为番人夺去”,有时还题“纯是君子,绝无小人”,可见他的兰花寄托了强烈的政治

寓意。元李开,善作竹,元四家中倪瓒、吴镇也善作竹。倪瓒说:“不求形似”,“聊以解

胸中逸气”。王冕尤喜作墨梅,他的题画诗《墨梅》“吾家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”流露的是文人孤介耿直的个性。

明朝最著名的四君子画家非徐渭莫属,他生平坎坷,因此,他的思想远比其他文人要深刻。

他的诗书画结合不但形式感剧烈,而且接物抒情,甚至借题发挥,尽情倾泻胸中郁愤之气。

如《墨葡萄图》轴上题诗:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲

置野藤中。”回顾自己怀才不遇的一生,牢骚太盛。他作画常常是随兴所致,自由发挥。这

种纵横捭阖的手法恰当地表达了他压抑、悲愤的强烈感情。

清前期出现的优秀文人画家有四王、吴、楎以及文人化的八大山人等“四画僧”。到清中后

期,文人画表现出明显的大众化,这是由于这一时期的文人分为几类,而其中最著名的则是

以郑燮、李蝉、李方膺、金农、汪士慎、高翔等居于市井的落魄文人。他们画风的共同倾向

是:洗尽恪守古法的陋习,接受与发展石涛等人的革新精神,顺应时代审美要求,注重艺术

自身发展,重视师造化和个人独特的感受,抒发个性,自成家法,开拓题材,把笔触伸向过

去被文人忽视的下层生活,以书法入画法,写意传情,“刺时”、“言志”,以巧藏拙,蕴

妍于朴,苍劲中求柔媚,纵逸中见法度。完善了诗书画印相结合的文人画风,善用精练的笔

墨,使情感得到充分的发挥。

文人画在其发展过程中不断去粗取精,最终得到完善。因此,我们有必要总结一下文人画的

特征:

从表层看:以文化修养较高的文人为创作主体;以诗书画印等艺术形式相结合为形式;其发

展前期主要以山水为创作对象,后期加入并凸显了“四君子”。

从深层看:不求形似,只求神韵,有的甚至与实物相去甚远正因此含有象征意义;是文人借

以抒情、言志的手段;所抒情多为胸中郁结之愤慨,所言志多为表现自己的高尚气节。

文人画在很大程度上左右了我们对“中国画”这一概念的理解,今天我们所说的“传统中国

画”,其审美体系、造型语言和价值标准,基本上是从元明清文人画中抽绎出来的。