舆论动力学模型综述_刘怡君

- 格式:pdf

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:10

青海省西宁市大通县2023届高三下学期二模语文试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下题。

新世纪儿童文学可分为两个阶段:第一个阶段为2000年至2012年,这是儿童文学走向全面市场化且主动与童书出版产业互动的时期。

在这一阶段,儿童文学畅销书作家开始出现,部分作家作品也出现了追逐畅销和市场的现象。

第二个阶段为2012年至今,这是新时代的儿童文学。

这是在与市场全面互动的过程中,儿童文学主动适应社会新形势,主动进行主题写作及兼容各类创作倾向的新阶段。

“新现实主义”的提出,标志着现实主义成为一股强劲的回流。

而这一阶段,新媒体对儿童文学创作、出版与传播接受的全面介入,也使得儿童文学和童书出版成为资本角逐的场域。

这种文学观念的变革带来了文学创作生态的变化,新世纪儿童文学呈现出三个显在的标志,特别引人关注:一是畅销书作家出现,儿童文学作家进入作家富豪排行榜前列,并涌现出一批影响家庭和学校阅读的畅销书。

二是原创儿童文学和国外引进儿童文学并驾齐驱,占据了整个童书出版业的最主体的部分,成为阅读的新宠。

译介国外童书主要以时效性、类型的多样化为特征,但也存在着重复翻译及各类缩写本、改写本混杂的情况。

三是儿童文学与语文教育的亲密互动。

一方面语文教育关注儿童文学,教材选编了大量的儿童文学作品;另一方面儿童文学作家主动参与校园讲座,这些都有益于儿童的阅读和作文。

近10年来,张炜、徐则臣、马原、王安忆等人跨界创作儿童文学的现象引起了学界的高度关注。

暂且不论商业化的驱动,单从创作实践而论,这种转向并非偶然。

张炜就曾坦言:“其实我一直在写类似的故事。

”如果回溯张炜的创作史,就会发现其言不假。

早在1975年,张炜就创作了题为《战争童年》《花生》《他的琴》等短篇小说,因此要割裂这种创作与其被长期熟知的成人文学创作的关系是不公允的。

舆论的传播规律

一、传播规律

1.传播以及引起共鸣:传播如果有趣有特色,往往会被快速传播,成为人们谈论的焦点;有趣引起共识,印象深刻的传播会在短时间内形成社会舆论的共鸣。

2.层级转发的引流效应:传播的过程中,有层层流转的过程,也就是所谓的“层级转发”,层级转发可以让传播的过程变得更引流,有助于更多的社会舆论参与其中。

3.归类建档:社会舆论的传播本身就是一个复杂的系统,需要以总结的方式,归类建档,建立出传播规律。

4.形成定势:在传播规律下数量较多的同一种类型传播信息,会形成一定的定势,规定社会舆论的走向方向。

5.主题的爆发:传播的规律可以通过主题的爆发现象来反映,一些争议性的话题、新鲜事物往往就能引发大量的讨论,爆发出社会舆论。

二、传播要素

1.内容:传播过程中传播内容是最关键的要素,超越传播平台,有意义、有价值的信息,内容可以有价值可以有趣,才能有社会舆论参与其中。

2.渠道:传播内容发出之后,传播渠道也是很重要的,不同的传播渠道定位不同目标人群,合理的传播渠道,有利于更好的传播效果。

3.受众:社会舆论的传播要达到最好的传播效果,就要有合理的目标受众,设计相应的营销活动,吸引符合要求的目标受众参与其中。

4.效率:传播的效果不只是依靠传播的内容,也在于传播的效率,多样的传播手段,有效分发传播内容能有效提升传播效果平台更有效地影响社会舆论。

5.实时性:如果传播的内容不能及时发布,很难吸引人们去讨论,及时发布有利于更好的传播效果,让传播内容在更短的时间出现在更多受众面前。

专题:舆论舆论:是在特定的时间空间里,公众对于特定的社会公共事务公开表达的基本一致的意见或态度。

它以公众利益为基础,以公共事物为指向,是社会评价的一种,是社会心理的反映。

它具有公开性、公共性、急迫性、广泛性、评价性等许多独特个性。

它对国家政权和政府行为起着监督和制约的作用;对公众起着鼓舞或约束作用。

是社会控制的有效形式之一。

舆论的本质和特点:(一)本质:舆论作为公众意见(公共意见)是社会评价的一种,是社会心理的反映,它以公众利益为基础,以公共事务为指向,并因此具备许多独有的个性。

(二)特点:①公共性。

具体体现为舆论指向的公共性和作用目标的公共性。

②公开性。

舆论对社会生活现实直接或间接干预,都是在社会公共领域发挥作用。

③急迫性。

舆论涉及的都是近在眼前而且迫切需要解决的问题,这就是舆论的急迫性④广泛性,舆论的广泛性是指舆论存在范围的广泛性和影响范围的广泛性⑤评价性。

它是一种意见,是对事物作出的判断,带有明显的主观倾向。

舆论的功能和主要目的:一功能(一)、主要功能:对涉及公共事务的组织、人员的行为实行监督,进行有效的制约和限制,使之服从、服务于即定的公众共同意志,符合公众共同利益。

是社会控制的有力形式之一。

其主要表现为:1、对国家政权和政府行为起着监督和制约的作用;2、对公众起着鼓舞或约束作用。

是社会控制的有效形式之一控制作用体现在:1、体现在:(1)对国家和政府决策过程的监督和制约。

表现为监督政策过程的科学化、民主化、法制化的程度;是否符合既定的法律程序和规范。

最主要的是监督决策目的的朝向是否在于维护公众的共同利益。

(2)对政策执行过程和执行结果的监督。

表现为实践过程是否遵从国家既定的法律和制度,是否伤害公民正当权益,实践结果是否维护或促进了社会公益。

(3)对决策和执行人物的监督。

主要是对国家公务人员行为的限制和约束,促使其在合法的范围内,在维护公众利益前提下制定和执行政策、措施,正当地、规范地形式权力,履行职责。

紧盯前沿理论透析传播实践O N G N A N C H U A N B O特别推荐——传媒与社会微博反腐中的信息传播模式及舆论运行机制浅探何震(吉林大学吉林长春130012)擅要:传播学视域下的微博反腐现象实质是信息传播的过程,不同于传统媒体,其有着独特的离合式传播、偏执传播、交互式传播等信息传播模式。

舆论是微博反腐成功与否的核心要素,有其独特的运行机制,它受信息传播模式的重要影响,使得这种中国式新型反腐得以惊雷阵阵。

关■词:微博反腐信息传播模式舆论运行机制影响作为自媒体时代新型互动交际平台,微博带来了众多新奇,作为当前政治热点问题的反腐如火如茶,微博反腐这一中国式反腐新形式也正在显现它的巨大能量。

从传播学视角透视微博反腐,其实质是信息传播和舆论运行的过程。

通过研究,笔者发现其具有独特之处,本文将主要对微博反腐的信息传播模式及舆论运行机制进行探析,分析其成功的奥秘所在。

1、1博反一的信JI传播曩式分析(一)以信息的“分离—整合—聚合”为特征的离合式传播离合,即分离与结合。

传播的实质是信息的传递,离合式传播即信息的分离与聚合的传播过程。

随着网络时代到来,尤其是自媒体的出现,离合式传播借助网络的表演已经越来越频繁。

网络的放射传播,受众的广泛讨论,信息的快速整合,离合式传播尽显神通。

离合式传播是指信源通过媒介向主动受众放射式发送初始信息,主动受众接收后作出反应并向其他受众进行裂变式传播,传播中不自觉地使初始信息得到整合,整合的信息迅速聚合并传播给被动受众,被动受众对信源作出最终反应,在这一过程中,信息经历了“分离一整合一聚合”的过程。

汽车离合器由暂时分离而逐渐接合从而使汽车正常行驶,离合式传播使信息在受众中分离传播,在传播过程中又逐渐整合为完整信息,完整信息再传递到第三受众那里,使第三受众对信源作出反馈,从而实现传播目的。

从模式图我们可以看出,该模式的重点在于主动受众与被动受众之间的多级传播过程,主动受众内部进行的分离裂变传播是信息分离的过程,也是一个信息整合的过程,整个主动受众群体向被动受众的聚合传播是信息整合的过程,微博反腐就是在这一离一合的过程中完成的。

群体动力的简述(1)勒温认为小群体在变革中发挥着至关重要的作用,深刻地理解群体动力,对于OD实践者来说,具有无可替代的重要作用。

一段人类存亡的历史群体以及群体动力的涵义群体动力学的研究范畴与研究方式群体动力的基本运作模式群体动力学的基本假设群体是一个动态的整体(a dynamic whole),其先决条件是群体成员之间彼此应是相互依存的。

库尔特·勒温(Kurt Lewin1890.09.09-1947.02.12)群体是由两个或两个以上的个人所组成的,他们:ü彼此互动;ü相互依存;ü自认他们自己也被其他成员认为属于该团体;ü恪守群体的共同规范,并参与在相互连结的角色系统内;ü彼此影响;ü寻求群体的酬赏、益处;以及追求共同的目标。

Johnson#Johnson Johnson#Johnson群体动力:是指在任何时间内,发生在群体里,包括被察觉或未被察觉到的一些现象。

换言之,群体动力乃指群体中各种存在着的动力。

由于这些动力的存在,群体的运作才得以开始并持续下去。

静态方面群体名称、组织结构、最终目标及某些固定不变的特质动态方面正在进行(onging)的运作、改变、互动、反应“群体动力学”这个概念是库尔特·勒温在1939首次提出,1945年他在美国麻省理工学院创办了“群体动力学研究中心”,群体动力学作为一种专业和学科得以建立。

社会科学的研究领域;因为是使用相当严谨的科学方法来研究团体中和团体间的各种行为现象。

团体中或团体与团体之间的各种行为现象,如团体的形成、发展、运作、互动、吸引、排斥、反应或改变….等等,并研究其相互之间的影响关系。

是一套用来了解团体行为的基本知识和技巧,而这些知识和技巧是经由过去的研究、发展和无数的经验累积而成的。

强调研究成果的实际应用,亦即主张将群体动力的理论与原则变成实际有力的生活技能。

勒温极力主张理论应该与实践完全想配合;1234研究领域归类所探索的内容意义及作用强调重点群体动力 是指有关群体中行为的科学探索,旨在增进我们对群体本质与群体发展的认识,提升我们对群体与个人、其他群体,甚至社会的相互关系的洞察。

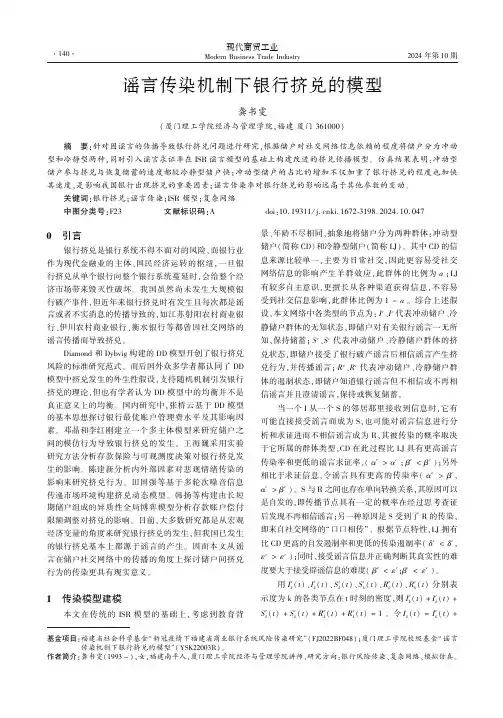

现代商贸工业Modern Business Trade Industry2024年第10期基金项目:福建省社会科学基金 新冠疫情下福建省商业银行系统风险传染研究 (FJ2022BF048);厦门理工学院校级基金 谣言传染机制下银行挤兑的模型 (YSK22003R )㊂作者简介:龚书雯(1993-),女,福建南平人,厦门理工学院经济与管理学院讲师,研究方向:银行风险传染㊁复杂网络㊁模拟仿真㊂谣言传染机制下银行挤兑的模型龚书雯(厦门理工学院经济与管理学院,福建厦门361000)摘㊀要:针对因谣言的传播导致银行挤兑问题进行研究,根据储户对社交网络信息依赖的程度将储户分为冲动型和冷静型两种,同时引入谣言求证率在ISR 谣言模型的基础上构建改进的挤兑传播模型㊂仿真结果表明:冲动型储户参与挤兑与恢复储蓄的速度都较冷静型储户快;冲动型储户的占比的增加不仅加重了银行挤兑的程度也加快其速度,是影响我国银行出现挤兑的重要因素;谣言传染率对银行挤兑的影响远高于其他参数的变动㊂关键词:银行挤兑;谣言传染;ISR 模型;复杂网络中图分类号:F23㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀㊀㊀doi:10.19311/ki.1672-3198.2024.10.0470㊀引言银行挤兑是银行系统不得不面对的风险,而银行业作为现代金融业的主体㊁国民经济运转的枢纽,一旦银行挤兑从单个银行向整个银行系统蔓延时,会给整个经济市场带来毁灭性破坏㊂我国虽然尚未发生大规模银行破产事件,但近年来银行挤兑时有发生且每次都是谣言或者不实消息的传播导致的,如江苏射阳农村商业银行㊁伊川农村商业银行㊁衡水银行等都曾因社交网络的谣言传播而导致挤兑㊂Diamond 和Dybvig 构建的DD 模型开创了银行挤兑风险的标准研究范式㊂而后国外众多学者都认同了DD 模型中挤兑发生的外生性假设,支持随机机制引发银行挤兑的理论,但也有学者认为DD 模型中的均衡并不是真正意义上的均衡㊂国内研究中,张桥云基于DD 模型的基本思想探讨银行最优账户管理费水平及其影响因素㊂邓晶和李红刚建立一个多主体模型来研究储户之间的模仿行为导致银行挤兑的发生㊂王海巍采用实验研究方法分析存款保险与可观测度决策对银行挤兑发生的影响㊂陈建新分析内外部因素对悲观情绪传染的影响来研究挤兑行为㊂田国强等基于多轮次噪音信息传递市场环境构建挤兑动态模型㊂韩扬等构建由长短期储户组成的异质性全局博弈模型分析存款账户偿付限额调整对挤兑的影响㊂目前,大多数研究都是从宏观经济变量的角度来研究银行挤兑的发生,但我国已发生的银行挤兑基本上都源于谣言的产生㊂因而本文从谣言在储户社交网络中的传播的角度上探讨储户间挤兑行为的传染更具有现实意义㊂1㊀传染模型建模本文在传统的ISR 模型的基础上,考虑到教育背景㊁年龄不尽相同,抽象地将储户分为两种群体:冲动型储户(简称CD)和冷静型储户(简称LJ)㊂其中CD 的信息来源比较单一,主要为日常社交,因此更容易受社交网络信息的影响产生羊群效应,此群体的比例为a ;LJ 有较多自主意识,更擅长从各种渠道获得信息,不容易受到社交信息影响,此群体比例为1-a ㊂综合上述假设,本文网络中各类型的节点为:I e ㊁I c 代表冲动储户㊁冷静储户群体的无知状态,即储户对有关银行谣言一无所知,保持储蓄;S e ㊁S c 代表冲动储户㊁冷静储户群体的挤兑状态,即储户接受了银行破产谣言后相信谣言产生挤兑行为,并传播谣言;R e ㊁R c 代表冲动储户㊁冷静储户群体的遏制状态,即储户知道银行谣言但不相信或不再相信谣言并且澄清谣言,保持或恢复储蓄㊂当一个I 从一个S 的邻居那里接收到信息时,它有可能直接接受谣言而成为S,也可能对谣言信息进行分析和求证进而不相信谣言成为R,其被传染的概率取决于它所属的群体类型,CD 在此过程比LJ 具有更高谣言传染率和更低的谣言求证率,(αe >αc ;βe <βc );另外相比于求证信息,令谣言具有更高的传染率(αe >βe ,αc >βc )㊂S 与R 之间也存在单向转换关系,其原因可以是自发的,即传播节点具有一定的概率在经过思考查证后发现不再相信谣言;另一种原因是S 受到了R 的传染,即来自社交网络的 口口相传 ㊂根据节点特性,LJ 拥有比CD 更高的自发遏制率和更低的传染遏制率(δe <δc ,εe >εc );同时,接受谣言信息并正确判断其真实性的难度要大于接受辟谣信息的难度(βe <εe ;βc <εc )㊂用I e k (t )㊁I c k (t )㊁S e k (t )㊁S c k (t )㊁R e k (t )㊁R ck (t )分别表示度为k 的各类节点在t 时刻的密度,则I e k (t )+I ck (t )+S e k (t )+S c k (t )+R e k (t )+R c k (t )=1㊂令I k (t )=I e k (t )+㊃041㊃2024年第10期现代商贸工业Modern Business Trade IndustryI c k (t )㊁S k (t )=S e k (t )+S c k (t )㊁R k (t )=R e k (t )+R ck (t );P(l /k)是表示度为k 的节点的邻居节点的度为l 的概率㊂可以得到网络中储户状态的动力学公式为:㊀㊀dI k (t )dt =-(a (αe +βe )+(1-a )(αc +βc ))kI k (t )ðlS l (t )P (l /k )dS k (t )dt =(aαe +(1-a )αc )kI k (t )ðl S l (t )P (l /k )-(aεe +(1-a )εc )kS k (t )ðl R l (t )P (l /k )-(aδe +(1-a )δc )S k (t )dR k (t )dt =(aβe +(1-a )βc )kI k (t )ðl S l (t )P (l /k )+(aεe +(1-a )εc )kS k (t )ðlR l (t )P (l /k )+(aδe +(1-a )δc )S k (t )(1)2㊀模拟与仿真本文储户之间的社交网络用无标度网络表示,最终规模为N =1000㊂为保证实验结果的稳定性,本节所有的实验结果均为独立进行500次仿真实验的平均值㊂令t f 为挤兑达到峰值的时间,即S (t f )=MaxS (t )㊂初始基本参数分别为:a =0.5;γ=2;δe =0.01;δc =0.04;αe =0.3;αc =0.1;εe =0.1;εc =0.08;βe =0.005;βc =0.02;S (0)=0.03㊂后续的仿真无特别说明都是基于初始基本参数下调整个别参数的取值得到㊂图1㊀储户人数随时间变化图由图1可知,在谣言传染初始阶I 骤减,而R 缓慢增加,S 则是在短时间内剧增S (2)=MaxS (t )=202.57,而后随着R 的增加而缓慢减少,直到t >60后基本消失,此时I 和R 基本稳定于594.64和404.18,R 稳定后的数量也反映了谣言传播的范围大小㊂这意味着当谣言刚出现时储户无法辨别真伪,为了避免损失而大量取款,但随时间推移,储户会逐渐质疑谣言,同时辟谣信息的传播也会使其发现真相,从而渐渐恢复储蓄㊂银行的流动性需求因谣言的散播在原有的基础上猛增到t =11时达到最大,若其无法应对最大值的挤兑则会因谣言破产,则应对其采取措施;若最大的挤兑值也不会对银行造成流动性风险,则不需要过多投入成本控制,待其自行消失即可㊂当谣言开始传播后,CD 较LJ 更容易出现挤兑行为,体现为曲线波动较大,S (10)=MaxS (t )=128.26㊂此后CD 同样因为社交网络中辟谣信息的增加而快速恢复储蓄,相反LJ 在更晚的时间t =14时达到峰值77.99,并且恢复储蓄的速度也较CD 更慢㊂图2㊀S (0)和a 对银行挤兑规模的影响如图2所示,当S (0)从0.001增加到0.015时,MaxS (t )也逐步增加㊂特别的当S (0)从0.001上升至0.01时,MaxS (t )从28.61猛增至139.84,可以发现谣言在社交网络中传染具有叠加放大作用;同时S 在初始增加得越迅速t f 越小,但挤兑情况都要在t =50之后才基本消失㊂即使S (0)=0.001,虽然MaxS (t )较低,但谣言的消失也需漫长的过程,由此也可以看出储户因为谣言造成挤兑的普遍性㊂当a 越高时,MaxS (t )越大㊂特别是当a =1时,S (0)=0.03所引起的MaxS (t )高达501.76,远高于a =0时的70.63,特别是当a >0.6后,MaxS (t )更是随着a 成倍增长,其挤兑的恢复速度也更快㊂但a 的变动对t f 影响较小㊂对比S (0)和a 的变动对MaxS (t )增量的影响可以直观地看出,随着S(0)扩大银行受到的流动性冲击减速增加,S(0)的扩大,一方面增加了储户挤兑的可能性,但接触谣言信息储户的增加,另一方面也增大了网络中R 的数量,遏制了谣言的蔓延,从而减少了储户挤兑行为的可能性㊂但银行受到的流动性冲击却随着a 的增㊃141㊃现代商贸工业Modern Business Trade Industry2024年第10期加,基本呈现加速上升的状态,说明来源于谣言传播的挤兑行为较容易出现在a 值高的银行㊂相比于S(0),银行的储户类型可能是导致银行因谣言出现挤兑的更重要原因㊂调查发现老年人主要通过亲朋好友口口接收信息,大量未经审核的信息容易被使用社交媒体老年人相信并传播㊂调查也发现拥有越高学历的个体的自信心越强,且其获取辟谣信息的渠道更广,而低学历者则偏爱依靠社交媒体获取辟谣信息㊂可见老年人和低学历者相较而言更容易受到社交网络中谣言的感染,符合本文中 CD 的设定㊂而我国农村㊁小型城镇人口老龄化情况远高于城镇,而高学历人口比例远低于城镇,以此构成了特殊的储户群体㊂上述结果可以很好地解释为什么农商行或小型城镇的城商行会成为因谣言而发生挤兑事件的重灾区㊂图3㊀α㊁β㊁δ㊁ε对S (t )和R (t )的影响图3可以看出当α增大或β减小时,maxS (t )增大,且α增加明显提高了S (t )的增大速率㊂说明α的增加不仅增大了银行将要面对的流动性压力,也减少了可供银行作出反应应对流动性风险的时间㊂同时α增大或β减小都会加速挤兑储户恢复储蓄的速度,并扩大参与过挤兑的储户人数,与其对maxS (t )的影响类似㊂还可以看出δ㊁ε的增大都会减小maxS (t ),同β类似,δ㊁ε对S(t)的增大和减小速率基本没有影响,只影响了S (t )趋于稳定的时间㊂说明遏制率的减小增大了银行将要面对的流动性压力以及压力持续的时间㊂另外相比于ε,δ的提升对挤兑的控制效果更明显,δ的增加明显缩小了谣言的传染范围,而ε的变动对谣言传染范围的影响不大,这说明了在消除银行挤兑的过程中,公信力的提升比依靠 口口相传 能起到更好的效果㊂α对银行挤兑的影响最为明显,这可能源于谣言传染的爆发性,谣言的传播总是在一个很短的时间内到达最大值,而只有α对谣言传染速率有明显影响,说明从源头控制谣言的传播对银行防止挤兑的重要性㊂3㊀总结本文在谣言从传播的视角下研究储户挤兑的传染机理,研究结果表明:(1)冲动型储户参与挤兑与恢复储蓄的速度都较冷静型储户快;(2)冲动型储户的占比的增加不仅加重了银行挤兑的程度也加快其速度,是影响我国银行出现挤兑的重要因素;(3)由于谣言的爆发性,谣言传染率对银行挤兑的影响远高于其他参数的变动㊂参考文献[1]Diamond D W ,Dybvig P H.Bank Runs ,Deposit Insurance ,and Liquidity.Journal of Political Economy ,1983,9(3):401-419.[2]Antoine Martin.Liquidity provision vs.deposit insurance :preventing bank panics without moral hazard.Economic The-ory ,2006,28(1):197-211.[3]Peck ,J.;Shell ,K.Equilibrium bank runs (Article )[J ].Journal of Political Economy ,2003,111(1):103-123.[4]张桥云.最优银行账户管理费水平与存款人行为研究 基于银行挤兑模型的修正与应用[J ].金融研究,2007,2007(04):41-52+4.[5]邓晶,李红刚.基于羊群效应的银行挤兑和风险传染模型[J ].复杂系统与复杂性科学,2012,9(02):23-30.[6]王海巍.存款保险及可观测度对银行挤兑的分析:基于z-Tree 软件平台的实验方法.中国管理科学,2014,2014(A1):389-395.[7]陈建新.储户悲观情绪传染诱发银行挤兑的模型 基于外部和内部影响因素的分析[J ].暨南学报(哲学社会科学版),2015,37(01):53-61+162.[8]田国强,赵禹朴,宫汝凯,等.利率市场化㊁存款保险制度与银行挤兑[J ].经济研究,2016,51(03):96-109.[9]韩扬,何建敏,吴炳辉,等.存款结构㊁挤兑风险与存款保险偿付限额调整[J ].系统工程,2018,36(03):41-49.㊃241㊃。

第三、四章知识点第三章舆论的三要素第一节:“舆论”之词解与相关定义1词解:《周礼❿考工记❿舆人》,“舆”本指车厢,转义为车;“舆人”原指造车匠,后指与车有关的人。

“舆者,众也”,“舆人就是众人,其社会地位在君主帝王之下,奴隶之上”“舆人”首先有田产,其次有人身自由。

2舆论的定义:舆论是社会或社会群体中对近期发生的、为人们普遍关心的某一争议的社会问题的共同意见(喻国明)。

3构成舆论的三要素:一是发出舆论的主体——公众;二是舆论的表达形式——意见;三是舆论的客体,即公众针对特地的客观对象来表达各自的看法、主张。

第二节:舆论的客体----问题的规定性4.什么是舆论的客体?舆论客体的特点是什么?(P57课后题1)答:与公共事务相关,同时又能引起人们广泛关注的社会“问题”是舆论的客体。

特点:公共性、现实性、冲突性和反常性。

一.关于舆论客体-社会问题的解析5.从问题涉及的社会成员的数量性质角度分析,可以分为三类:私人性质问题、专业性问题和公共性问题。

舆论关注的是首先一定是公共性问题。

二.公共性公共性定义:是指超越个人和特定私人组织的特殊利益而追求社会共同利益。

公共性是公共利益的集中表现。

6.什么是公共性问题?(P57课后题2)公共性问题(名词解释或者选择):1.与社会公共利益相关2.与社会关系相关3.与社会观念相关的问题。

也涉及4.社会公共问题的转化7.分析社会公共问题的转化(P57课后题3)简要答案:公共性问题、私人性问题和专业性问题之间可以转化。

只要私人问题、专业问题与人们的公共利益、社会关系和社会观念形成冲击,私人问题和专业问题就会转化为公共问题。

三.冲突性和反常性8舆论问题怎样产生的?舆论产生的机制是什么(P57课后4题)答:冲突性、反常性问题才能引起公众的注意。

产生机制:1.社会实践与社会意识相适应-维系社会关系的和谐2.社会实践与社会意识的张力-社会问题的凸显3社会意识的调整-舆论问题的平息9问:舆论现实性有哪些具体内涵(P57课后题5):1.当前的现实性2.与历史相关的现实性3。

反华势力对中国进行网络舆情渗透的主要形式刘纲发布时间:2021-09-07T08:36:49.639Z 来源:《中国科技人才》2021年第17期作者:刘纲[导读] 进入新世纪以来,随着媒体环境的不断变化和新兴社交媒体的出现,反华势力利用各种媒体进行网络舆情渗透的现象经常发生。

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局新疆 830000摘要:进入新世纪以来,随着媒体环境的不断变化和新兴社交媒体的出现,反华势力利用各种媒体进行网络舆情渗透的现象经常发生。

反华势力进行网络舆情渗透的主要途径有:“培养异见分子”,利用自媒体渗透;利用流媒体渗透;利用手机 APP 应用传播负面信息;开发破解防火墙软件,诱使国内网民接受相关信息。

反华势力进行网络舆情渗透的主要形式有:借个别群体性事件和部分腐败案件进行反华炒作;借突发事件造谣生事,破坏稳定;歪曲事实真相,攻击国家领导人;在言论上“形左实右”,居心不良;在意识形态上借“公民社会”的理念攻击中国“民主”“人权”。

必须严格管控反华势力的公众账号,注重重大舆情和敏感舆情的信息公开工作,针锋相对地揭露其意识形态渗透的真相,构建当代我国主流意识形态的新理念。

关键词:反华势力;意识形态;舆情渗透引言西方反华舆论是西方发达国家以企图达到对我国进行“西化”“分化”、抹煞社会主义建设成就为目的而制定、主导、散布、传播的各种对中国不利和不实的言论。

主要手段包括:传播虚假信息,对国内社会热点和敏感新闻进行炒作;攻击我国政治制度,歪曲我国领导人形象;不遗余力地美化、渲染西方文明和制度,对我国人民进行舆论渗透和文化入侵;在意识形态、思想文化领域制造事端等。

西方反华舆论在新中国成立后一直存在,并随着中国的发展进步愈演愈烈。

1、网络舆论风暴公式新媒体的发展大大提高了信息的传播效率和交换速度,网友的态度和意见以文字、图片、视频、语音等各种形式通过各类新媒体网络平台进行呈现。

当某一焦点议题或新闻事件触动了网友的普遍性感知时,极容易形成群体性情绪,在短时间内线上评论、转发、点赞等与线下行为互动形成舆论风暴。

日志返回日志列表舆论学精华全集!by盐丫头2012-6-13 12:33阅读(42)•赞•转载(17)•分享(1)•评论(3)•复制地址•举报•更多已经是第一篇|下一篇:毕业季第一章1、1762年,卢梭(Rousseau,J)首次将拉丁文字体系中的“公众”与“意见”两个词汇联系起来,用来表达人们对于社会性的或者公共事务方面的意见,即“舆论”2、捷克作家昆德拉(Kundera,M)“媚俗”说“Kitsch”(媚俗)。

它对舆论的认识是站在文化经营的角度,更多地考虑的是舆论在商业化社会中的非理智成份问题。

舆论是关于现实社会以及社会中的各种现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪表现的总和,具有相对一致性、强烈程度和持续性,对社会发展及有关事态的进程产生影响。

其中混杂着理智和非理智的成份。

3、舆论这个概念在我国史籍中出现较早,可以追溯到《三国志》和《梁书》。

1、舆论的主体——公众的规定性有相近或相同的认知而关联、具有社会参与的自主性,这是作为舆论主体的公众的两个主要标志。

社会成员的主体性①客观条件:具备社会行为能力、权利。

②主观条件:能力、文化和表达力2、舆论的客体——问题的规定性①舆论客体的公共性②舆论客体的反常性、冲突性③舆论的现实性3、舆论的存在形式——意见的规定性4、舆论数量的起点:在于一定范围内持某种意见的人数需要达到总体的约三分之一,这时,这种意见可称为“舆论”。

5、舆论的强烈程度6、舆论的持续性(舆论的韧性)7、舆论的功能表现——影响舆论客体二、舆论的非必要要素——舆论的质量是指舆论所表达的价值观、具体观念及情绪的理智程度。

第二章一、关于舆论在公共管理决策中的作用及评价?1代表人物:柏拉图/黑格尔/李普曼核心思想:舆论是一个意见的大杂烩,公众不能理解政府运作,其发表的意见是可疑的,价值是有限的。

代表人物:马基雅弗利/洛克/卢梭/边沁/杰弗逊/马克思核心思想:从政治民主、尊重人权的角度,给予舆论比较多的肯定。

舆论动力学模型综述刘怡君1,2李倩倩1,2牛文元1,2(1.中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京100190;2.中国科学院自然与社会交叉科学研究中心,北京100190)摘要:舆论和谐是社会和谐的重要条件,舆论管理是社会管理的必要内容。

本文针对目前已有的舆论动力学模型,从数学、物理学和复杂性科学等研究视角细致地梳理和分析,使舆论的传播机理更具逻辑性和客观性。

综述过程中发现这些研究存在研究内容相对孤立,研究结果较为抽象,和实际舆论事件联系不紧密等特点。

因此,本文提出为更好的探索社会舆论形成、演化的机理及其规律,完善舆论的社会预警和预报功能,需要以多学科交叉为指导,以社会物理学理论为方法,以舆论可视化仿真平台为依托,对社会舆论整体过程进行系统建模与仿真。

关键词:舆论;多学科交叉;社会物理学;建模;仿真引言近年来由于社会资源配置不合理,收入分配不公平,贫富悬殊、两极分化以及腐败现象等等,导致社会矛盾激化,冲突加剧,仇官、仇富心理严重。

因为环境污染、土地征用、房屋拆迁、企业改制、违法行政、司法不公等侵犯公民基本权利,引起的群体性事件时有发生。

诸如重庆万州事件、贵州瓮安事件等等,大规模的非常规突发事件越来越多,已经影响到了国家安全和社会稳定。

反思和总结这些非常规突发性群体性事件,无论是由哪类事件性质引起的,总能找出其中的一个共同点,这就是负面舆论(即谣言)的恶意散布和传播,以及政府对突发事件中舆论正确引导和干预的缺失。

2008年6月20日,在人民日报创刊60周年之际,中共中央总书记胡锦涛指出:“……必须坚持党性原则,牢牢把握正确舆论导向。

……舆论引导正确,利党利国利民;舆论引导错误,误党误国误民。

……要深刻理解牢牢把握正确舆论导向的极端重要性……”。

舆论是人们所熟知的一种社会现象,大多数人都在舆论的形成及其传播过程中扮演着各种各样的角色。

作为人类社会的一种特有现象,舆论是人们对事物的价值判断的表达。

因此,人们每当提到有关舆论的研究,往往自然而然地首先想到社会科学的范畴。

的确,我国的社会科学研究者对舆论理论和现象进行了较早的关注和研究。

这些研究从各自学科的角度出发对舆论进行探讨,使舆论研究内涵和外延得以扩展,并对我国20世纪80年代末以后舆论研究著作的涌现产生了很大的推动作用[1]。

其中,代表作有《基础舆论学》(1988,刘建明)、《揭示公共关系的奥秘-舆论学》(1989,孟小平)、《现代舆论学》(1991,徐向红)、《民意学》(1991,吴顺长等)、《舆论传播学》(1992,张学洪)、《舆论学-舆论导向研究》(1999,陈力丹)、《社会舆论原理》(2002,刘建明)、《舆情研究概论-理论、方法和现实热点》(2003,王来华)和《公共舆论学》(2006,程世寿)等等。

收稿日期:2011-11-30基金项目:国家自然科学基金项目(91024010);中国科学院创新团队项目(KACX1-YW-1011);中国科学院科技政策与管理科学研究所重大研究任务项目(Y201201Z06);中国科学院科技政策与管理科学研究所青年基金(Y200571Q01)。

作者简介:刘怡君,中国科学院科技政策与管理科学研究所副研究员,博士;李倩倩,中国科学院科技政策与管理科学研究所助理研究员,博士;牛文元,中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员,博士生导师。

我国的社会学及其边缘学科的舆论研究虽起步较晚(上世纪80年代后),但这是对本国舆论现象的探索,以中国现阶段的民主政治为研究中心,适合中国国情和社会心理的特点。

舆论是人类文明进步的象征,渗透到社会的各行各业中,舆论的复杂性凸显,其研究的层面越来越广,也越来越受到重视。

为了使定性描述更具逻辑性、客观性和可重复性,一些自然科学工作者,特别是从事数学和物理学的学者,逐渐走入舆论研究领域。

他们往往不具体对舆论的定义或概念深入研究,而是基于社会科学对舆论本质及其内涵的剖析,为定量的舆论演化建模提供基础性依据。

舆论研究的数学视角人们常对实际事物建立种种数学模型以期通过对该模型的考察来描述、解释、预计或分析出与实际事物相关的规律。

应用数学建模思想研究舆论或共识现象,比较早的有代表性的可以追溯到1956年,French为实证性地研究一个团体的行为复杂性而建立的简单的离散数学模型[2];1974年,Groot将特尔斐(Delphi)方法运用到取得共识的过程,直至达成共识[3];1981年,Lehrer和Wagner将有限理性(rational)作为从公平到认识论层次上舆论建模过程中的基本条件[4];特别要指出的是,Friedkin等[5]研究了如何从分歧达成共识/形成舆论。

具体说来:French模型:假设条件:团体n中的个体i不会轻易采信一种意见或排斥一种意见,而是会在某种程度上考虑他人的意见来形成自己的观点。

这样一来,可以基于个体按不同权重w值采用他人意见来建模。

French 模型是在离散条件下,权重w=常数的简单数学模型。

同样的假设条件,连续条件下,特定的t时刻,意见矢量表示为x(t)=(x1(t),x2(t),…,x n(t))(1)其中,x i(t)代表个体i的意见,为一实数;令w ij代表个体j对个体i的影响权重,则有:x i(t+1)=w i1x1(t)+w i2x2(t)+…+w in x n(t)(2)随着时间的变化,w ij也可以是一变量,与前一时刻t和x(t)相关,即为De Groot和Lehrer等人的核心舆论建模过程。

更进一步地,Friedkin和Johnsen认为个体i的意见形成取决于两部分,一部分是固守自己的意见,记为g i;另一部分则是他人意见的影响,记为1-g i,则公式(2)为:x i(t+1)=g i x i(0)+(1-g i)(w i1x1(t)+w i2x2(t)+…+w in x n(t))(3)矩阵形式表达为:x(t+1)=Gx(0)+(1-G)Wx(t)(4)Abelson模型与之的区别在于处理的是微分方程,而不是差分方程。

还有一些舆论传播模型借助于传染病模型建立,如SIR模型(易染群体被感染,然后恢复健康并具有免疫性)、SIS模型(易染群体被感染后,又返回到易染状态)等。

代表性的是Daley和Kendall提出的谣言传播数学模型,后来的研究者称其为D-K模型。

该模型是借助随机过程的方法来分析谣言问题,把受众按照谣言传播效果分成三类,并假定其中两类人之间角色转换的概率满足一定数学分布。

假设在初始条件下(t=0),有X(0)=N个人未听过某谣言,Y(0)=1个人传播谣言,Z(0)=0个人听过此谣言,在t≥0时,X(t)+Y(t)+Z(t)=N+1,则描述D-K模型的马尔可夫链{X(t),Y(t)≥0}在连续时间条件下的转移概率为ρxy(t)=P{X(t)=x,Y(t)=y|X(0)=N,Y(0)=1}(5)这一概率分布在0≤x≤N,0≤y≤N的条件下满足方程:dρxy dt =(x+1)(y-1)ρx+1,y-1+(N-x-y)(y+1)ρx,y+1+(x+1)(y+1)2ρx+1,y-y(N-y-12)ρxy(6)当x,y超出上述范围时,ρxy=0。

这些模型中多涉及矩阵论、马尔可夫链和图论等内容。

以上是舆论研究中比较基础和具有代表性的数学模型,在不断的研究过程中,还有一些模型不断出现,但更多是上述模型的演化和深入,因为数学模型的高度抽象性和严密逻辑性,对过程描述是非直观的,舆论的数学模型表示往往很难求解和应用。

近年来,物理学家将物理学,特别是统计物理的思想、方法和研究的成果应用到经济和社会问题的研究中,取得了显著进展,也促进了经济物理学、社会物理学等学科的发展。

1925年,伊辛提出了研究铁磁体的一种最简单模型。

设由N个格点排列成的d维周期性点阵,每个格点都有一个带自旋的粒子,每个自旋只能取向上或向下的两个态,且只考虑最近邻自旋相互作用,这样的系统称为伊辛(Ising)模型[6]。

伊辛模型的两种状态实际上可以对应着黑白、上下、左右、前后、对错、是非、满空、正负、阴阳……所以原则上,此模型可以描述所有具有两种可能的状态的多体系统。

Ising模型不仅被用于舆论研究中,进一步又演化出几种代表性的模型,如:Sznajd模型、Krause-Hegselmann模型和Deffuant模型等。

Sznajd模型是指当两个比邻的邻居意见一致时,将说服其周围所有的邻居持有与他们相同的意见,满足铁磁性规则[7-9]。

Krause-Hegselmann模型会询问所有邻居们的意见,然后取其算术平均[10]。

Deffuant模型指一个时间步长内,每个个体选择一个对话的伙伴。

当他们的意见相差不超过信任界限(bounded confidence)时,他们相互的意见会更接近一些,但无需意见完全一致[11]。

经过足够长迭代时间,三个标准模型可以给出三种类型结论中的一种,即达成一种共识(舆论形成)、两类意见(两极化)以及多种意见。

VM(Vote Model)模型则是对零自信度人群中的舆论形成进行描述[12]。

每个格点只取“赞同”或者“反对”两种状态。

格点下一时刻的状态趋向该时刻随机选择的另一个近邻的状态。

在这样的规则演化下,系统最终能—称为“一致终态”。

在初始磁化率为零的情况下(初态赞同格点数=到达一致赞同或一致反对的稳定状态——初态反对格点数),d维系统到达一致终态的时间T与系统总格子数N存在幂率关系:一维系统(d=1)时T~N2;二维系统(d=2)T~N ln N;更高维系统(d>2)T~N。

同时,系统的终态一致赞同率等于初始状态的赞同密度[13]。

1977年,哈肯(H.Haken)的《协同学导论》一书问世,其中有一章节专门研究了舆论形成的随机模型。

他将“意见”作为舆论形成的序参量,意见数目的变化,即n+和n-的变化是一个合作效应,并认为:某个意见的形成要受到相同或相反意见人们的影响[14]。

目前,协同学的思想、理论和方法已用于解决更广泛的社会问题,并已有《社会协同学》一书问世[15]。

我国的专家学者们在此方面也进行了深入的研究,并取得显著性的成果。

代表性的有广西师范大学的刘慕仁教授及其团队,他们分别基于Sznajd模型研究舆论传播,分析了一维Sznajd模型的性质,及其相变与同步更新方式,噪音影响等[16-18];在各种复杂网络上,如加权网络中舆论传播的特性[19];深化哈肯协同学中舆论形成的随机模型等[20]。

特别值得一提的是:利用墨西哥波(Mexican Wave)模拟了人群波的形成和演化的时空斑图及噪音对其的影响。

墨西哥波是由Farkas和Herlbing等人在分析1986年墨西哥世界杯体育场中观众所表现出来的人群波现象的基础上,提出的用以揭示体育场人群波产生和演化的模型[21,22]。