青海省海东地区区域经济差异研究

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:6

青藏高原贫困人口集聚区县域经济发展综合判断王小梅;孙兵芬【摘要】大力促进贫困人口集聚区县域经济发展,不仅有利于构建特色经济、保护生态,也有利于将农村富裕人口就近向城镇转移,实现民族经济和谐发展也可缩小与发达地区的差距.本文以青海省贫困人口集聚区海东市为例,截取2000-2013年的统计数据,运用SPSS软件,采用层次分析法和主成分分析方法,对海东市各县域经济发展综合状况实证判断,得出:投资水平引致经济规模不同,进而成为各阶段各区县经济发展差异形成的主要内因;化隆县、互助县位次变化最大,循化县始终处于偏低位置;海东市中心城区(县)经济发展的环境明显趋好,而民和县门户经济效应不明显.【期刊名称】《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2016(038)003【总页数】7页(P11-17)【关键词】青藏高原;贫困人口集聚区;海东市;县域经济发展;主成分分析法【作者】王小梅;孙兵芬【作者单位】青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁 810008;青海师范大学生命与地理科学学院,青海西宁 810008【正文语种】中文【中图分类】F061.5前言在整个国民经济体系中,县域经济是基础环节,它不仅是解决“三农”问题的根本[1],更是推动未来经济发展的主力军[2]。

2002年党的十六大报告提出“壮大县域经济”的号召以来,县域经济已经成为许多人关注的一个社会热点[3]。

我国幅员辽阔、区域差异十分明显。

不仅存在东、中、西三大地区的发展差异,就在同一个大地单元内或行政区域内,其内部各县域因不同的区位发展条件致使发展差距又有明显地方性。

当前我国空间发展的格局向着主体功能区、城市群建设转型,但相对于发达地区来说,经济发展相对贫困、自然承载能力相对低下、民族构成多元的区域发展仍然依赖于县域空间。

大力促进贫困人口集聚区县域发展,不仅有利于构建特色经济、保护生态,也有利于将农村富裕人口就近向城镇转移,实现民族经济的和谐发展并可缩小与发达地区的差距。

青海区域经济协调发展的统筹性分析

杨春英

【期刊名称】《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2006(000)004

【摘要】由于青海各经济区内资源禀赋、经济基础、区位条件等方面的差异,东部和柴达木经济区发展相对较快,青南及环湖经济区发展相对滞后.解决青海区域经济发展不协调问题,一方面要加大对青南和环湖经济区的扶持力度;另一方面要强化西宁市和柴达木经济区的辐射带动作用,进而逐步实现各经济区协调发展.

【总页数】4页(P14-17)

【作者】杨春英

【作者单位】青海省委党校,经济学教研部,青海,西宁,810001

【正文语种】中文

【中图分类】F127

【相关文献】

1.以科学发展观统筹青海区域经济协调发展 [J], 杨春英

2.中国统筹区域经济协调发展的政策选择实践分析 [J], 李顺明;刘松竹;洪旖岚;覃福毅;黄永煜

3.推动区域经济协调发展要统筹布局、创新路径——访国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长侯永志 [J], 高妍蕊

4.统筹推进对外贸易与区域经济协调发展的路径探讨——评《对外贸易差异影响我国区域经济协调发展研究》 [J], 王学真

5.统筹推进对外贸易与区域经济协调发展的路径——评《对外贸易差异影响我国区域经济协调发展研究》 [J], 王晓航

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海东地区农民增收的限制因素及对策摘要保持农民收入的持续稳步增长,是党和政府工作的重中之重,也是实现全面小康社会的关键,针对青海省海东地区(以下简称海东地区)农民增收的限制因素,从区域优势、基础设施、农产品流通、科技兴农、壮龙头企业、农村劳动力转移等方面论述了海东地区今后农民增收的基本对策,以期对社会主义新农村建设、农村经济社会发展起到积极的作用。

关键词农民增收;区域优势;限制因素;对策;海东地区中图分类号f323.3文献标识码 b文章编号 1007-5739(2009)03-0296-02党的十六大明确提出,在21世纪前20年,要集中力量,全面建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。

海东是青海省东部的经济欠发达的农业大区,建设全面小康社会的难点、重点和焦点都在农村。

保持农民收入的持续稳步增长,是党和政府工作的重中之重,也是实现全面小康社会的关键。

为此,建立健全和完善农民增收的长效机制势在必行。

1农民增收的特点自家庭联产承包责任制以来,海东农民收入随着整个国民经济和农村经济的发展变化,经历了不同的发展增长阶段。

2007年农民人均纯收入达到2 727元,较2004年增加980元,年均增加326.6元。

剔除价格因素后,2007年农民人均纯收入为2004年的1.56倍,年均增长18.6%。

综观海东建区以来,农民收入增长具有以下特点:一是农民收入的增长有过曲折和波动,但从总体上看,成就是显著的。

建区以来是海东地区农村经济发展最快,农民所得实惠最多的时期。

二是家庭联产承包责任制的推行,从生产关系上极大地促进了农村生产力的发展,农民真正成了土地的主人,农民也最大限度地从土地上获得了收益。

三是改革开放的春风促进乡镇企业蓬勃发展,吸纳了大批农村剩余劳动力,成为农民收入不断提高的重要来源和农村经济的重要支撑力量。

四是市场经济体制的建立,农产品的市场化程度有了显著提高,市场对农业资源配置发挥着越来越重要的作用,同时也对以市场为导向的农业结构、农村经济结构的调整提出了新的要求。

Regional Economy区域经济 2012年10月209对青海省海东地区城镇特色产业发展的思考青海大学 李超摘 要:2012年是“青海省城镇十二五规划”实施的第二年,海东地区是青海省各产业发展较密集的地区,本文针对如何因地制宜的发展自身特色产业并形成产业链带动地区经济的问题,概述、分析了海东地区城镇特色产业发展的现状,并提出了解决这一问题的思路。

关键词:特色产业 资源规划 海东地区中图分类号:F207 文献标识码:A 文章编号:1005-5800(2012)10(b)-209-02青海省作为中国西部经济欠发达省份,不仅城镇化水平低于全国平均水平、城镇存在数量少、规模小而且存在现有的特色产业经济基础薄弱及地区间发展不平衡等状况的问题。

加强对青海省城镇特色产业布局的研究,掌握青海省城镇特色产业发展的现状和存在的问题,制定科学的发展对策,对推动青海省城乡社会经济发展至关重要。

本文选取了青海省的海东地区作为研究对象,通过分析这一地区现有的特色产业发展现状,最终提出青海省海东地区各类型的城镇发展特色产业的建议。

1 海东地区概况海东地区位于青海省东北部,因位于青海湖以东而得名。

现辖6县,即平安县、乐都县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县。

总面积1.32万平方公里,总人口162万人,东部与甘肃省的天祝、永登、兰州、永靖、临夏、甘南等州(市)、县毗邻,其他三面分别与本省海北、湟中、黄南等州县接壤,交通便利、资源丰富。

主要物产有小麦、青裸、蚕豆、豌豆、马铃薯、红花、以及互助黑猪、海东鸡,虹鳝鱼等,盛产苹果、杏、桃子、花椒、辣椒也久负盛名。

在2004年度的地区生产总值中,农业占19.1%,工业、建筑业占37.6%。

在工业方面,全区已基本形成以硅铁、电解铝、碳化硅为主的冶炼工业;以水泥、红砖、玻璃及轻型建材为主的建材工业;以农产品加工、酿造为主的食品工业;以毛、绒、革为主的服装工业;以农具、地膜为主的农工业等五大工业体系。

青海农村经济发展研究作者:张义霞来源:《经营管理者·上旬刊》2017年第10期摘要:农业、林业是青海地区农村经济重要产业。

农村休闲经济是促进青海农牧民增收的重要渠道。

本文主要以种植业、林业和农村休闲经济为例,对青海省的农村经济发展问题进行了探究。

关键词:青海农村休闲经济种植业商品流通一、引言农村经济的发展问题是“三农问题”的重要组成部分。

以我国青海地区的发展为例,改革开放以后,随着社会经济的不断发展,青海省的农村经济表现出了多样化的特点。

以枸杞种植为代表的种植业和经济林业是青海省农村的支出产业,在城镇化进程不断加快的情况下,农村休闲竞技也成为了青海农民的一大重要增收渠道。

二、青海农村经济的现状1.农村休闲经济的现状。

“三农问题”是党和国家高度重视的一个问题。

在青海省内各地区旅游行政管理部门调查指导下,青海省内多数农村都借助当地的生态环境和民族风情创办了以城市居民为主要消费群体的农村休闲经济旅游项目。

以青海省海东市为例,农户利用自家现有的设施创办的以农家餐馆为主的农村休闲餐饮模式和及观光、住宿问一体的农家乐产业已经成为当地农村休闲经济的主要发展模式。

2.青海农村市场经济林业的发展现状。

林业经济是青海农业和生态经济系统的重要组成部分。

村办林场的建立,为农村公益事业和贫困农户的生活问题进行了有效解决。

在市场经济一直下,林业经济已经成为了高原山区农户的重要收入来源。

3.青海生态农业的发展现状。

生态农业是人们在对生态学和和生态经济学的相关规律进行应用的基础上,通过因地制宜的方式进行农业生产的农业经济体系。

生态与经济的良性循环是生态农业所发挥出来的优势。

青海省内的耕地资源主要分布于黄河河谷、湟水河谷、柴达木盆地和环青海湖区域等多个区域。

春小麦、马铃薯、青稞和藏药材等作物是庆海地区主要种植的农作物。

《青海省生态文明制度建设总体方案》和《青海省循环农业工作方案》的出台,为当地生态农业的发展提供了政策支持。

“『节能减排与循环经诉海东市乐都区水资源现状分析及2025年供需平衡研究张霞(青海民族大学青海西宁810007)[摘要]青海省海东市乐都区地属西北干燥缺水地区,年降水量330mm,是青海省种植业比较集中的县份,是粮食产区和蔬菜、果类的主要生产基地。

乐都区生态环境脆弱,水土流失严重,水资源缺乏且开发利用难度大。

在经济社会快速发展的同时,也引发了生态环境和供用水安全等一系列问题。

未来乐都区经济社会的持续健康发展,面临着更加严峻的资源型、水质型和工程型缺水形势。

本文以2018年为现状年,扌艮据2018年的国民经济发展指标数据通过综合增长率法预计2025年的各项指标,并根据2018年乐都区现状供水、用水情况对目标年进行供需平衡分析,提出相关建议叫[关键词]青海省海东市乐都区水资源现状供需平衡建议措施乐都区地处青海省东部,淳水河中下游,在地理分布上属黄土高原西缘,是黄土高原向青藏高原的过渡地带叫也是青海省境内海拔较低的地区。

乐都大部分地区分布在海拔1900m-3200m之间的河谷山丘地带。

区内山地面积占总面积80%叫乐都区的气候特点是干旱少雨,气候干燥,降水量不到蒸发量的四分之一,作物生长期短,无霜期更短;年平均气温2.5-7.59。

截至2018年,乐都区人口统计总数为288137人,其中城镇人口113115人,农村人口175022人,城镇化水平达到39.3%叫1乐都区水资源开发利用现状青海乐都区年平均自产地表水38361.13万启,相当于平均径流深136.2mm。

全区年平均自产地表水中,淳水流域34149.47万n?,占全区自产地表水的89.2%;大通河流域为4211.66万n?,占全区自产水的10.8%o地下水补给来源:地表水渗漏补给、支沟谷地下径流的补给、大气降水直接渗入补给、渠道水及灌溉用水的渗漏补给叫全区自产地表水38361.13万启,地下水综合补给量4445.96万m3o乐都区6个水功能区(大峡桥、乐都、老鸭峡、公路桥、八里桥、水磨营桥)经断面监测有3个不符合水质要求,3个符合水质要求。

青海海东地区城乡一体化发展现状及优化策略研究

张沛;杨欢;孙海军

【期刊名称】《华中建筑》

【年(卷),期】2014(000)009

【摘要】青海省提出“跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展”的重大战略,并将海东地区作为加快推进城镇化和实现城乡一体化的重要抓手,建立全域统筹的理念.海东地区地处西北欠发迭地区,人口密度较小,生态环境脆弱,经济实力不强,城乡一体化进程缓慢.该文基于对海东地区城乡空间一体化发展现状的解读,采用定性与定量相结合的方法深入分析海东地区城乡一体化发展过程中存在的问题,之后在广泛借鉴、吸取经验的基础上提炼出适宜海东地区的城乡发展模式并提出相应的优化策略,为海东地区实现城乡一体化提供思路.

【总页数】6页(P110-115)

【作者】张沛;杨欢;孙海军

【作者单位】西安建筑科技大学建筑学院;西安建筑科技大学建筑学院;西安建筑科技大学建筑学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU981

【相关文献】

1.青海省海东地区工业污染现状及防治对策 [J], 蔡仲黎

2.青海省农村土地使用权流转现状及路径分析——以海东地区为例 [J], 石鹏娟

3.欠发达地区城乡共同富裕与金融支持研究——以青海海东地区为例 [J], 王兴顺

4.经济欠发达地区城乡共同富裕与金融支持研究——以青海海东地区为例 [J], 王兴顺

5.青海省发展和改革委员会青海省能源局国家能源局西北监管局青海省工业和信息化厅青海省公安厅青海省自然资源厅青海省住房和城乡建设厅青海省交通运输厅青海省政务服务监督管理局关于全面提升我省“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的实施意见(青发改能源[2021]101号) [J], 无

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海东地区农民增收的限制因素及对策摘要保持农民收入的持续稳步增长,是党和政府工作的重中之重,也是实现全面小康社会的关键,针对青海省海东地区(以下简称海东地区)农民增收的限制因素,从区域优势、基础设施、农产品流通、科技兴农、壮龙头企业、农村劳动力转移等方面论述了海东地区今后农民增收的基本对策,以期对社会主义新农村建设、农村经济社会发展起到积极的作用。

关键词农民增收;区域优势;限制因素;对策;海东地区党的十六大明确提出,在21世纪前20年,要集中力量,全面建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。

海东是青海省东部的经济欠发达的农业大区,建设全面小康社会的难点、重点和焦点都在农村。

保持农民收入的持续稳步增长,是党和政府工作的重中之重,也是实现全面小康社会的关键。

为此,建立健全和完善农民增收的长效机制势在必行。

1农民增收的特点自家庭联产承包责任制以来,海东农民收入随着整个国民经济和农村经济的发展变化,经历了不同的发展增长阶段。

2007年农民人均纯收入达到2 727元,较2004年增加980元,年均增加326.6元。

剔除价格因素后,2007年农民人均纯收入为2004年的1.56倍,年均增长18.6%。

综观海东建区以来,农民收入增长具有以下特点:一是农民收入的增长有过曲折和波动,但从总体上看,成就是显著的。

建区以来是海东地区农村经济发展最快,农民所得实惠最多的时期。

二是家庭联产承包责任制的推行,从生产关系上极大地促进了农村生产力的发展,农民真正成了土地的主人,农民也最大限度地从土地上获得了收益。

三是改革开放的春风促进乡镇企业蓬勃发展,吸纳了大批农村剩余劳动力,成为农民收入不断提高的重要来源和农村经济的重要支撑力量。

四是市场经济体制的建立,农产品的市场化程度有了显著提高,市场对农业资源配置发挥着越来越重要的作用,同时也对以市场为导向的农业结构、农村经济结构的调整提出了新的要求。

五是农民收入问题已成为海东地区当前农村经济生活的一个头等重要的问题,必须给予高度重视,切实加以逐步解决。

对海东地区金融业结合地方经济发展规划支持经济发展的调查

与思考

霍健

【期刊名称】《青海金融》

【年(卷),期】2005(000)001

【摘要】海东地区“十五”发展规划提出要围绕加快发展这个时代主题,以富民强区为目标,不断推进经济结构调整和基础设施、生态环境、特色经济发展,加速区域工业化、市场化、城镇化进程,实现全区经济和社会超常规发展的战略目标。

金融如何结合地方经济发展规划推进辖区现代化进程.是海东地区金融业面临的重要课题。

为此,我们开展了金融业结合地方经济发展规划支持经济发展情况的专项调研。

【总页数】3页(P27-29)

【作者】霍健

【作者单位】人行海东中心支行

【正文语种】中文

【中图分类】F8

【相关文献】

1.破解金融瓶颈促进经济发展——对辽宁省辽阳市金融业支持地方经济发展情况的调研 [J], 周英楠

2.坚持思维创新助推县域经济发展--对宝鸡市金融业支持县域经济发展的调查与思

考 [J], 袁庆春

3.着力优化信贷结构服务民营经济发展——无锡市金融业支持民营经济发展的调查与思考 [J], 张雪娟

4.开拓思路为金融业进一步有效支持地方经济发展献良策——《新疆金融业有效支持地方经济发展》座谈会综述 [J],

5.适应宏观调控机制服务民营经济发展——无锡市金融业支持民营经济发展的调查与思考 [J], 张先忧;王婉芬

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

供给侧结构性改革背景下的去产能问题——以青海省海东市为例中国人民银行海东市中心支行课题组【摘要】在当前供给侧结构性改革背景下,产能过剩导致资源配置效率低下,严重阻碍着产业结构升级和经济结构调整的步伐.本文对海东市工业产能利用状况进行了调查,深入分析了产能利用水平低的原因,并提出了完善海东市产能利用状况的对策建议.【期刊名称】《青海金融》【年(卷),期】2018(000)012【总页数】3页(P49-51)【关键词】供给侧;结构性改革;去产能【作者】中国人民银行海东市中心支行课题组【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】F832.4近年来,随着经济下行压力加大,经济快速发展过程中积累的矛盾和问题逐渐暴露,其中产能过剩问题尤为突出。

2012年—2014年我国通过扩大总需求治理产能过剩,虽然去产能工作取得了阶段性成效,但产能过剩格局没有发生根本性转变,行业恶性竞争依然激烈,甚至全国产能有从结构性过剩转变为绝对过剩的趋势。

由产能过剩导致的资源配置效率低下,成为产业结构升级和经济结构调整的障碍。

为此,2015年中央经济工作会议提出了要适应和引领经济发展新常态,推进供给侧结构性改革,并将去产能作为“十三五”时期经济结构性改革的第一要务及经济实现脱困发展的必然要求。

作为西部欠发达地区,青海省海东市经济基础薄弱,工业发展水平不高,在当前供给侧结构性改革背景下,深入了解海东市产能供需状况,分析产能过剩的形成原因,对治理产能过剩、产业转型升级有一定的实践意义。

一、工业产能利用状况海东市依托区内丰富的水电、矿产、生物等高原特色资源优势,劳动和资源密集型重工业产业发展较快,铁合金、碳化硅、水泥、电解铝等传统资源消耗性行业成为支撑区域经济发展的重要基础性产业。

2016年,海东市地区生产总值422亿元,按可比价格计算,比上年增长10%,较全省增速高2个百分点,工业增加值142.48亿元,同比增长9.43%,较全省增速高2.03个百分点,其中规模以上工业增加值105.7亿元,同比增长8.7%。

Vol.56,No.03. 2022·151·DOI:10.3969/j.issn.2095-1205.2022.03.49金融支持精准扶贫同乡村振兴有效衔接的路径探究——以青海省海东市为例马国雁(青海民族大学青海西宁810000)摘要2020年我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,在金融领域也取得了诸多成绩,但在同乡村振兴进行衔接的过程中,依然存在产业结构单一、农业保险保障服务需求难以满足、新型农业主体融资困难、信贷投放力度不够等现实问题。

文章通过对海东市农村经济发展水平和金融信贷情况进行分析,提出了构建现代产业体系、激励保险行业、拓宽融资渠道和引导金融机构优化信贷结构一体化路径,以实现金融支持精准扶贫同乡村振兴有效衔接。

关键词脱贫攻坚;乡村振兴;路径研究中图分类号:F323.8;F832文献标识码:A文章编号:2095-1205(2022)03-151-03金融精准扶贫工作是中国人民银行贯彻落实国家脱贫攻坚政策,开展普惠金融服务,增强贫困地区“造血”功能,以小额贷款方式扶持和帮助建档立卡贫困人口生产经营,以实现脱贫摘帽的重要举措。

2020年,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下,9 899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决。

目前,我国正处于巩固脱贫攻坚成果和发展乡村振兴的历史交汇点,也是我国“三农”工作重心的历史性转折点,要做好这两者的有效衔接,金融支持发挥着极其重要的作用,人民银行各项货币政策工具和金融服务工作也要做好从支持精准扶贫向服务乡村振兴领域的转变,及时对有效衔接、全面实施乡村振兴做好研究和规划。

1 海东市农村经济发展情况海东市是青海省辖地级市,地处中华民族的摇篮——黄河上游及其重要支流湟水之间,是青海省开发较早、文化历史悠久的地区。

全市下辖两区、四自治县,分别为平安区、乐都区、互助县、民和县、化隆县、循化县。

青海省海东地区区域经济差异研究 以青海海东地区为例,利用衡量区域经济发展水平的两个指标体系,用标准差和变异系数对海东地区六个县进行测算分析。从GDP和人均GDP两个数据源得出区域内各县之间经济发展水平存在较大差距,且区域间差距正在不断的扩大。

标签: 标准差;变异系数;区域差异;青海省海东地区 F2 由于各地区自然条件、资源禀赋、地理区位、人文条件及制度安排的不同,区域经济的发展通常存在差异。适度的差异有利于引导资源的合理配置和产业的空间转移,但过大的区域经济差异不仅对区域经济发展产生危害,而且会影响社会稳定。青海省海东地区地处青海省东部,是青海省除了西宁市和其下属三县(大通回族土族自治县,湟中县,湟源县)之外经济发展比较好的地区,具有相当长的开发历史,加之其地处全省自然条件最为优越的河湟谷地,因而在全省经济中占十分显著的地位。海东地区国民经济和产业结构从总体上来说,随着经济和社会内外部环境的不断改善,各种资源合理配置程度的提高,产业结构、产品结构日趋成熟。但是一个区域在发展过程中,由于自身条件或者自然条件而产生区域之间的差异,本文将研究海东六县间的区域差异,揭示区域经济差异特征,并相应提出缩小区域经济差距的对策,以促进区域内区域经济的协调发展。

1 研究区域、数据来源与分析方法 1.1 研究区域与数据来源 青海海东地区包括以下六个县级区域,分别为:平安县、乐都县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县,总共6个县域单元,其中,平安县为海东行署地区首府所在地。衡量区域经济水平的常用统计指标有GDP、CPI等值,但是对于县级区域来说,GDP是比较好的统计数据,且人均GDP能够比较充分的反映出区域差异的内涵,并且能够从现行的官方统计中获得,数据的可信度和完整性好,本文中的统计数据资料均来自《青海省统计年鉴》(2001-2010)。

1.2 研究方法 本文主要采用绝对差异和相对差异来衡量区域经济发展差异,依托人均GDP为总体指标,用标准差(S)和变异系数(V)分别衡量绝对差异和相对差 异。计算公式如下所示: 公式(1)为标准差计算公式,标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,

代表大部分的数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值。

其中公式中得Yi为第i区域的人均GDP,其中N为区域的人均GDP平均值,Y为N个区域的人均GDP平均值。

公式(2)为变异系数的计算公式,变异系数又称“标准差率”,是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C.V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。

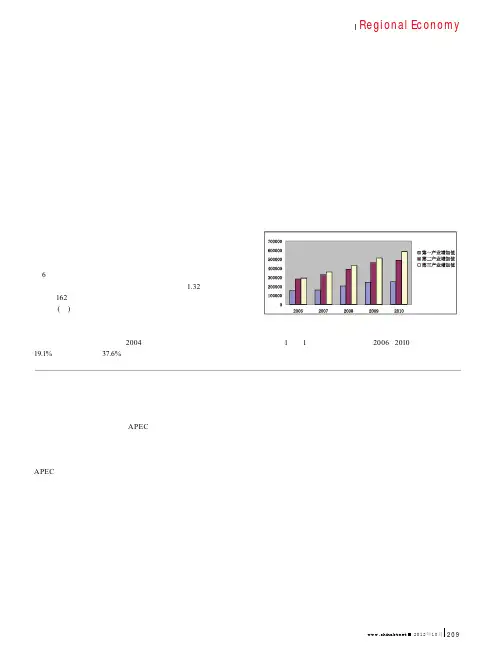

其中公式中Y为N个区域的人均GDP平均值。 2 海东地区经济发展的差异 2.1 各县经济总量的对比分析 本文以2001年至2010年六个县,十年之内的GDP统计如下,如图1所示。 从图1可以看出: 由2001年至2004年全区GDP都呈稳定增速发展,从2005年至2010年,除平安、互助、乐都、循化四县都在稳步发展之外,民和在2004年至2009年GDP呈减少趋势又缓慢上升。化隆从2004年进入快速发展阶段,至2008年后又恢复缓慢增长。互助县地区GDP一直位于海东地区第一位,在2001、2005、2010年这三个时间段互助县比GDP最低的循化县分别高出84703.3万元、116413万元、349343万元,两者之间的GDP差距越来越大,两个县域之间的区域经济差距也在不断扩大。

2.2 各县人均经济水平的差异 将近十年人均GDP的变化如图2所示。 从图2可以看出: 平安县的人均GDP远远领先于其他五县,2010年达到21107.12元,由于人口数量的差异,在各县的GDP中处于第四位的平安县在人均GDP中却高于位于 GDP处前三位的互助、乐都、民和三县,2010年分别高出互助、乐都、民和三县9044.75元、8604.78元和14138.87元。

2.3 标准差和变异系数差异 现将标准差和变异系数所得出的结果作出图表,进行分析: 结合表1数据,从2001年到2010年,以标准差为测度得到的海东六县的人均GDP的绝对差异在10年之内,总体上呈直线扩大趋势(图3):从2001年的1227.75元上升到2010年的5254.33元。从2001年到2005年绝对差异扩大的速率趋向一致,均值为287.72元;从2006年到2010年,绝对差异的速率开始加剧,均值为646.98元。

变异系数(图4)从2001年至2004年都处于一上一下的缓慢增长状态,而在2005年之后开始逐步缓慢上升,到2009年后又有降低的趋势。在2001至2010年期间,六县县域人均GDP的变异系数以2004、2005、2009年为折点,呈现出一个斜N型波动。2001至2004年期间波动较小且趋于稳定,2004至2006年期呈现出倒V型的增长状态,2006至2009年期间维持在变异系数较高的平稳状态,显上升趋势。这说明2006-2009年六县县域经济发展水平的相对差异基本上保持稳步增长的变化趋势,而2010年期间则呈出下降趋势。因此,对于县域人均GDP的空间差异演变,从整体上看,2004年前后六县县域人均GDP空间分布相对差异较大,以2004年为参照,2001年至2004年期间各县域经济发展空间相对差异明显较小,且这种空间上的相对差异格局在2001年至2004年这4年期间随时间的推移变化很小,基本上保持一上一下微弱波动稳定。从2006到2010年各县县域人均GDP这种较大的空间相对差异随时间的推移仅呈现平缓上升趋势。3 区域经济产生差异的原因

3.1 自然地理环境及资源禀赋的区域差异 海东地区地处青海东部河湟谷地区,是青海省内自然条件最好的地区,但由于地处西北干旱区和青藏高原区以及东部季风区三大自然地理的交汇处,具有三大自然区过渡带的特点,水文、气候、地形影响着各县资源禀赋,区域差异相差较大。平安县凭借着最有利的自然条件,便利的交通、优越的区位、加上人口及劳动力资源比较优势决定了该县产业密集度和布局方面的优势地位,也确立了其在海东地区经济发展中的核心地位。而循化化隆两县由于矿产资源和道路资源优势较弱而处于经济发展的最后两位。资源禀赋对区域经济发展具有更重要的意义。以工业为例,受自然环境和资源组合条件约束,2010年六县工业产值总和仅为505451万元,仅占全省工业经济的31%,可以看出资源禀赋以及资源合理配置是阻碍海东地区经济发展的一个因素。

3.2 区位与交通因素 (1)区位:平安县为海东地委、行署所在地,是全地区政治、经济、文化的中心,离距省会西宁市35公里,是西宁市卫星城镇之一,具有相对优越的区 位优势。除去互助县以外,其余四县均以平安县为起点呈两条放射线状的区位布局,其中经济增长速度处于后两位的化隆、循化两县分别距离平安县75公里和128公里,呈三点一线,交通区位网密度低,集散功能较弱,所以在经济发展当中两县明显落后于其余四县。

(2)交通:平安县是六县当中唯一一个具有高速公路、铁路、航空三种交通方式的县,其次是具有高速公路、铁路的乐都民和两县,再次是拥有高速公路直接连通县城的互助县,最后是只有省道相接的化隆和循化两县。运输方式越多,交通线越长,表明该地区可聚集的生产要素总量也越大,信息量也越大,这个地区的生产就越容易得到进步、发展。所以地处兰西高速、兰西铁路的平安、互助、民和三县具有的交通区位是相对最好的,交通优势也是三县经济快速发展的有力保障,而仅有临平(临夏-平安)公路贯穿的化隆循化两县,交通优势明显不足。可以看出交通问题是制约化隆循化两县经济的重要瓶颈。

3.3 产业结构因素 (1)主导产业不明确,制约了扩散效应的发挥。主导产业是具有一定规模,能够充分发挥经济技术优势,以技术优势改变经济发展和产业结构,具有强大的促进和带动作用的产业。海东地区正处在从传统农业社会向工业社会的过渡阶段,由于各个县的自然资源参差不齐,再加上缺乏主导产业和具有创新能力的企业,各县产业增长不匹配,县域之间产业联系小,导致区域内经济差异扩大。

(2)没有形成产业集群,集聚效益不明显。产业集群理论认为,在区域经济中,产业集群发挥着分工的优势和规模效益,具有特殊的创新能力和技术扩散能力,并能降低产业集群的平均成本和产业集群中单个企业的平均成本。海东地区虽然初步形成了采矿冶炼、水电、农产品加工等特色产业,但大都为中小型企业,企业规模小且分散,缺乏集聚效应。

4 提出的对策 4.1 发挥区域资源优势,合理配置资源禀赋 县域等级城镇中多数人还主要是从事农业产业为主,农业收入是主要的经济来源,因此农业在县域经济发展的地位是不可忽视的,加快农业化产业化的发展进程,以提高经济效益,增加产量供应,提升自身品质为主要出发点,通过政府制定优惠和扶持政策,从各个县的实际出发,凭借自然资源和气候条件等资源优势发展自身的特色产业。行品牌道路,做特色产业,产业化发展。如平安县可利用与西宁市的紧密联系发展农产品深加工制造,供应城市及旅游特产和发展铝业及铝深加工产业、藏毯加工业;循化县发展以辣椒和核桃为经济作物的产品加工制造和具有民族特色的轻纺织工业。互助县为高原青稞酒基地,应凭借这个独一无二的资源优势,增加投资,将青稞酒产业做大做强,以及发展造纸,石膏加工、建材、冶金、农畜产品加工等产业;民和县应把发展工业经济作为调整结构、推动发展的主攻方向,大力发展高载能工业、建材、石油勘探开发等产业,借助兰州市的重工业基础增强自身工业经济发展。化隆县应着重发展铝业、硅铁为主的