稻纵卷叶螟

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

科普惠农取水稻茎秆中的汁液,这种虫害会导致稻株干枯,进而严重影响水稻生长,严重时会出现稻丛枯萎死亡[2]。

防治方法:每667m 2地可以使用含量为20%的吡虫啉对水50kg,对患病水稻进行喷施,或者用含量5%的速灭威可湿性粉剂100g 对水50kg,对患病水稻进行喷施,防治水稻稻飞虱。

2.2卷叶虫水稻卷叶虫害同水稻自身品种和当地气候有着直接关系,如,湿润的稻田就非常容易发生卷叶虫害,反之高温干燥的气候则不容易发生这种虫害,这种虫害会在很大程度上影响水稻的抽穗率,导致水稻产量降低。

防治方法:水稻卷叶虫幼虫龄期,使用杀虫单粉剂50g 对水65kg 或是15%杀虫双水剂200mL 进行喷洒。

在这过程中必须要使用细雾,有利于增加药液在水稻株秆上的附着率。

2.3稻蓟马稻蓟马是一种非常小的虫,这种虫害呈黑褐色,同时还具有很快的爬行速度,一旦水稻感染到这种虫害后,稻叶表面出现星点白斑,同时呈现出卷曲情况。

防治方法:预防这种虫害必须做好幼虫期灭杀工作,每667m 2地使用45%乐果乳剂2000倍稀释液对水稻进行喷洒,在药剂喷洒时,及时做好补充施肥工作,确保水稻正常生长。

3结语随着种植技术水平的不断提升,我们必须在水稻种植过程中,对所发生的病虫害,对症下药,采取有效措施,确保水稻正常生长,促进水稻产量的提升。

参考文献:[1]农程.水稻病虫害防治中存在的问题及其对策[J].南方农业,2014(21):23-24.[2]王富莲.水稻病虫害防治措施研究[J].农民致富之友,2013(20):53-53.K【科普惠农植物保护与栽培ZHI WU BAO HU YU ZAI PEI稻纵卷叶螟的危害及防治方法李智青海省农牧厅810008稻纵卷叶螟为杂食性害虫,又称卷叶虫、裹叶虫、副壳虫等,属翅目螟,广泛分布于全国稻区,尤以南方稻区发生密度大,为害较重。

1危害特点苗期受害影响水稻正常生长,甚至枯死。

穗后特别是抽到齐穗期剑叶被害,影响开花结实,空壳率提高,千粒重下降。

稻纵卷叶螟的特点及防治措施稻纵卷叶螟是水稻常见的病虫害之一,严重影响水稻的正常生长,给广大农户带来困扰,甚至影响作物的经济效益。

《北方水稻》是我国唯一一本以报道粳稻产业发展为主的科技期刊,办刊过程中,始终围绕推动我国农业生产发展和农业科技进步、加快实现农业现代化为办刊宗旨,立足我国北方稻区,面向全国,汇集先进的水稻科研成果、最新的生产技术,整合品种、农资、粮机等资源,完美诠释粳稻产业,全方位地为广大读者提供最新的科技成果和实用技术信息,深受广大读者青睐。

近年来,有的农民不能科学安全使用农药,在水稻上大量、重复使用高毒、高残留农药,导致水田害虫的天敌大量死亡。

据调查,水田捕食性天敌如蜘蛛、赤眼蜂等越来越少,赤眼蜂的卵寄生率已在10%以下。

天敌数量的减少,使天敌控制能力下降,也是稻纵卷叶螟持续猖獗原因之一。

1发生特点1.1迁入早2006~2007年稻纵卷叶螟迁入第1峰分别在7月18日、7月11日。

系统田赶蛾资料表明,2006年、2007年四(2)代稻纵卷叶螟累计蛾量分别是 1 912.5头/hm2、3 262.5头/hm2。

峰期较常年早,迁入量较常年多,四(2)代稻纵卷叶螟成虫都能经过繁殖并过渡到六(4)代,成为水稻穗期的虫源,致使六(4)代稻纵卷叶螟成为水稻上的主要危害代。

近几年稻纵卷叶螟迁入期明显提早。

1.2峰期长2006年系统田赶蛾,8月13日进入五(3)蛾始盛期,8月20日达发蛾高峰日,为6.465万头/hm2。

五(3)代累计蛾量为30.75万头/hm2,8月19日田间调查,系统田有卵140粒/百穴,有幼虫60头/百穴;大田有卵177.8粒/百穴,有幼虫6.7头/百穴。

8月25日田间调查,系统田有卵90粒/百穴,有幼虫(2龄)100头/百穴,卷叶率为2.5%;大田平均有卵73.3粒/百穴,有幼虫6.7头/百穴,五(3)代属大发生。

六(4)代稻纵卷叶螟9月2日为发蛾高峰日,峰期持续到9月20日,发蛾高峰日持续近20d,实属罕见。

稻飞虱、稻纵卷叶螟的了解

稻飞虱、稻纵卷叶螟等病害很多人可能都知道,但却不是很了解,今天小编就稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻纹枯病这三种病害来介绍一下,让大家认识认识。

1、稻飞虱:据调查,目前田间开始进入第四代稻飞虱若虫盛发期。

7月10日调查观察区早稻系统观察田,最高若虫密度为6840头/百丛,平均3196.7头/百丛,比上个调查日(7月5日)多744.9%,比去年同期少14.8%,比历年同期平均值多123.3%,基本上为褐飞虱,1-2龄若虫占95%。

面上调查,早稻田若虫密度一般为300-800头/百丛,约有10%的田块若虫密度为1500-2000头/百丛,主要是部分迟熟品种。

中稻田若虫密度高的为5000头/百丛,一般为800-1500头/百丛。

调查发现田间短翅型成虫仍然偏高,密度高的为90头/百丛,一般为20-30头/百丛。

田间虫口密度继续增加。

2、稻纵卷叶螟:7月上旬为第四代成虫高峰期,中稻田成虫密度高的为3500头/亩,一般800-1000头/亩。

7月10调查卵密度,高的为150头/百丛,一般为40-60头百丛,目前高温对卵孵化有一定影响。

3、稻纹枯病:目前中稻早熟品种进入孕穗中后期,田间高温高湿环境利于病害发展,病害进入流行盛期,据调查病丛率高的为35%,

一般为10-16%。

一起认识害虫,了解病虫害的发生以及症状等,可以对病害的防治起到事半功倍的效果!。

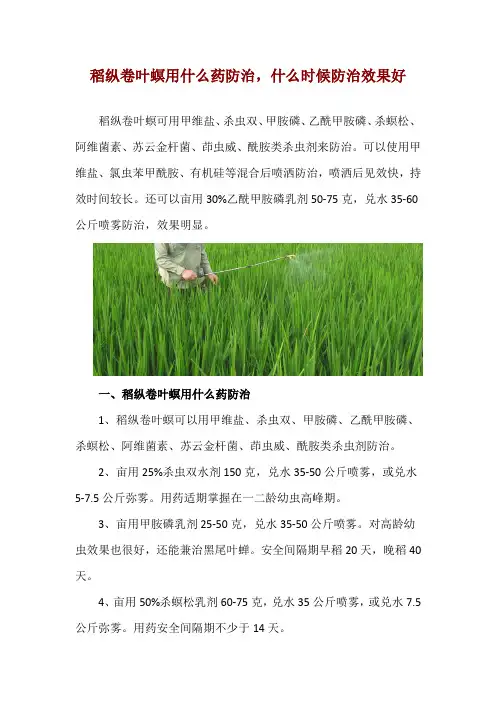

稻纵卷叶螟用什么药防治,什么时候防治效果好稻纵卷叶螟可用甲维盐、杀虫双、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀螟松、阿维菌素、苏云金杆菌、茚虫威、酰胺类杀虫剂来防治。

可以使用甲维盐、氯虫苯甲酰胺、有机硅等混合后喷洒防治,喷洒后见效快,持效时间较长。

还可以亩用30%乙酰甲胺磷乳剂50-75克,兑水35-60公斤喷雾防治,效果明显。

一、稻纵卷叶螟用什么药防治1、稻纵卷叶螟可以用甲维盐、杀虫双、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀螟松、阿维菌素、苏云金杆菌、茚虫威、酰胺类杀虫剂防治。

2、亩用25%杀虫双水剂150克,兑水35-50公斤喷雾,或兑水5-7.5公斤弥雾。

用药适期掌握在一二龄幼虫高峰期。

3、亩用甲胺磷乳剂25-50克,兑水35-50公斤喷雾。

对高龄幼虫效果也很好,还能兼治黑尾叶蝉。

安全间隔期早稻20天,晚稻40天。

4、亩用50%杀螟松乳剂60-75克,兑水35公斤喷雾,或兑水7.5公斤弥雾。

用药安全间隔期不少于14天。

5、亩用30%乙酰甲胺磷乳剂50-75克,兑水35-60公斤喷雾,或兑水5公斤弥雾。

6、可用甲维盐、氯虫苯甲酰胺、有机硅混合后喷洒防治,喷洒后见效快,持效时间较长。

二、稻纵卷叶螟什么时候防治效果好1、对于稻纵卷叶螟,于7月上中旬至8月中旬进行防治效果好。

7月上中旬稻纵卷叶螟初次迁入,7月下旬出现成虫高峰,到8月中旬时出现严重卷叶现象。

2、施药时留浅水层,稻纵卷叶螟是食叶性害虫,稻叶上附着的药液越多,防治效果越好,尤其是施用触杀性药剂,喷雾时要均匀、全面。

根据稻纵卷叶螟有转株危害的习性,应在早上10点前、下午5点后施药,若施药后4小时内下雨,需进行补施。

3、生物防治为通过采取放养赤眼蜂等稻纵卷叶螟在自然界的天敌,控制田间虫害种群,达到防治目的。

稻纵卷叶螟的发生与防治稻纵卷叶螟是稻田中常见的一种害虫,它危害水稻的叶片和生长点,严重影响水稻的生长发育和产量。

本文将介绍该害虫的发生原因和防治方法。

一、发生原因稻纵卷叶螟的发生与气候、栽培管理、田间害虫多样性等相关因素密切相关。

其中,气候是影响稻纵卷叶螟发生的主要因素。

在高温、干旱和不适宜的气候条件下,稻纵卷叶螟易大量滋生并扩散。

此外,在过密栽培、施肥过量、防治不当、水体污染等情况下,也会造成稻纵卷叶螟的大面积发生。

二、防治方法1. 药剂防治农民可以通过喷洒杀虫剂的方式进行防治,但要注意剂量和方法,防止对农田环境和人畜健康造成污染和伤害。

一般在线虫危害早期使用氨氟吡呋喃、乙酰氯、氯丹、松节油等杀虫剂进行喷雾防治效果最好。

2. 生物防治利用天敌和寄生蜂控制稻纵卷叶螟也是一种可行的防治方法。

比较常用的天敌有潜蝇、轮叶蜂、小蜂等,寄生蜂有福山天蜜蜂、云南小黑蜂、福建马尾蜂等。

3. 技术防治稻田中的秸秆和农田周边的农草杂草是稻纵卷叶螟的滋生地,因此,清理田间秸秆和农草杂草是减少害虫数量的重要措施之一。

另外,合理调整田间植物品种的种植结构,加强土地管理,避免过度施肥、过密栽培等,能够有效地减少稻纵卷叶螟的发生。

在大规模的水稻种植区域,采用大面积的夜间照明可以有效吸引稻纵卷叶螟昆虫,然后集中杀灭,同时还可以通过采用鸟类防治、粘黄板、人工捕捉等物理防治方法进行有效控制。

总之,将上述几种防治方法组合起来使用,加强农业技术培训,提高农民的防治意识和技能,可以有效地抑制大面积稻纵卷叶螟的滋生,保障农业生产的正常进行。

稻纵卷叶螟的发生与防治

稻纵卷叶螟是稻田中常见的害虫之一,它会危害稻谷的生长和产量。

稻纵卷叶螟的发

生主要与环境因素和农业措施密切相关,下面将从几个方面介绍稻纵卷叶螟的发生与防

治。

稻纵卷叶螟的发生与温度和湿度有关。

稻纵卷叶螟对温度和湿度的适应能力较强,一

般以20-35℃的温度为宜。

在气温较高、湿度较大的环境下,稻纵卷叶螟的繁殖速度较快,危害程度也较大。

稻纵卷叶螟的发生与稻田的管理措施有关。

稻田中苗期的管理对于稻纵卷叶螟的发生

具有重要影响。

苗期的稻田一般较为湿润,有利于稻纵卷叶螟的繁殖和生长。

合理的灌水

和施肥措施对于减少稻纵卷叶螟的发生具有积极的作用。

稻纵卷叶螟的发生与农药的使用也有关。

农民在稻田中使用农药进行防治时应注意使

用剂量和使用时间的控制,过量使用或不当使用农药会导致农田中的害虫对农药产生抗性,从而减少农药的防治效果。

科学使用农药,并配合其他防治手段,如病虫害综合防治、生

物防治等,能有效控制稻纵卷叶螟的发生。

稻纵卷叶螟的防治还可以采用生物防治的方法。

生物防治是减少农药使用、保护生态

环境的重要手段之一。

通过引入天敌,如蜈蚣、蝌蚪等,来捕食稻纵卷叶螟的幼虫,能有

效地控制稻纵卷叶螟的发生。

还可利用化学合成的性信息素来诱杀稻纵卷叶螟的成虫,以

控制其繁殖。

稻纵卷叶螟的发生与环境因素和农业措施密切相关。

科学管理稻田,注意灌水施肥,

合理使用农药,并配合生物防治方法,可以有效地控制稻纵卷叶螟的发生,减少其对稻谷

的危害。

Z i x u n t a i稻纵卷叶螟俗称卷叶虫,属鳞翅目,螟蛾科,是水稻主要的迁飞害虫之一。

近年来,稻纵卷叶螟连年在我国大面积发生,为害较重。

为便于今后对该虫的测报与防治,特对其重发原因及防治对策介绍如下。

一、形态特征成虫为小型蛾子,灰黄色或黄褐色。

前翅外缘有一褐色宽带,翅中部有黑色横纹2条,两横纹间有1条黑色短横纹。

雄蛾尾端向上翅起,像般舵,前翅前缘中央有一黑蓝色毛疣。

卵很小,扁平,椭圆形,散产在叶片正反面。

幼虫黄绿色,常将稻叶纵卷,藏身于卷叶内咬食叶肉,中后胸背面各有8条黑褐色毛瘤。

蛹略呈圆筒形,棕褐色。

体外有白茧。

二、环境影响1.温、湿度。

稻纵卷叶螟生长、发育和繁殖的适宜温度为22~28℃。

适宜相对湿度80%以上。

30℃以上或相对湿度70%以下,不利于它的活动、产卵和生存。

在适温下,湿度和降雨量是影响发生量的一个重要因素,雨量适当,成虫怀卵率大为提高,产下的卵孵化率也较高;少雨干旱时,怀卵率和孵化率显著降低。

但雨量过大,特别在盛蛾期或盛孵期连续大雨,对成虫的活动、卵的附着和低龄幼虫的存活率都不利。

2.种植制度和食料条件。

一般是连作稻条件下的发生世代大于间作稻。

同时,迁飞状况也与水稻种植制度有关。

纵卷叶螟蛾一般是从华南稻区向北迁飞至华中稻区,再从华中稻区向东北迁飞至华东稻区,或从华东向西北迁飞至北方稻区,以及从北方向南方回迁。

这样的迁飞行为,除气象因素外,常由不同地区种植制度所决定的食料状况所引起。

各地迁飞世代基本上发生于水稻乳熟后期,可以说明这个问题。

三、发生原因1.栽培措施不当单、双季混栽,单季稻比例增大和栽插时间长等导致田间水稻生育期复杂,为稻纵卷叶螟繁衍提供了有利条件。

2.各代虫口基数大,抗药性增强近年来,该虫发生面积广而严重,初迁虫量大常导致当年稻纵卷叶螟大发生。

蛾量高,发蛾峰次多,卵量多,幼虫密度大。

气候因素、防治不利等多种原因影响导致田间残留虫量大。

上一代的残留量为下一代的发生提供了大量的本地虫源。

李生晓梦制作

稻纵卷叶螟的发生与防治技术培训教

材

稻纵卷叶螟(Cnaphalocrois medinalis Guenee)属鳞翅目,螟蛾科,俗名裹叶虫、包叶虫等。

稻纵卷叶螟以幼虫吐丝纵卷稻叶,在卷叶苞内取食上表皮和叶肉,被害叶叶肉被吃光,只剩下表皮,形成长短不一的白斑,严重时全叶枯白,受害严重的田块远望一片枯白,水稻分蘖期受害,使水稻迟发,甚至不能正常抽穗;孕穗期被害,稻谷千粒重降低,瘪谷增加。

由于稻纵卷叶螟的为害,可使水稻减少10—15%,重者减产可达50%左右。

近十年来,稻纵卷叶螟在我县的发生呈上升趋势发展,从99年的轻发生至2001年的中等发生到2004年、2005年的大发生,严重地威胁着我县水稻产量的提高。

一、形态特征

成虫体长7—9毫米,翅展16—18毫米,淡黄褐色,前翅三角形,从前缘到后缘有二条灰褐色纹,中央有。

稻纵卷叶螟的发生与防治摘要总结了稻纵卷叶螟的发生规律及发生原因,提出了其防治方法,以期为稻纵卷叶螟的防治提供参考。

关键词稻纵卷叶螟;发生规律;发生原因;防治方法稻纵卷叶螟是危害水稻的主要害虫之一[1]。

在水稻的生育进程中,要打造利于水稻生长的环境,培育耐害性强的稻株。

同时,及时掌握虫情,开展综合防治,提高自然控害能力。

实现“公共植保,绿色植保”理念,取得粮食安全生产的好成效[2]。

为保证能虫口夺粮,将粮食生产的损失控制在最低限度,特将多年来治理稻纵卷叶螟的方法加以总结,以利于推广,取得好的成效,迎来粮食安全生产上的大丰收。

1 发生规律稻纵卷叶螟是迁飞性害虫[3]。

随着南京市江宁稻区耕作制度的变化,主要为害的有3个世代,即四(2)代、五(3)代和六(4)代。

四(2)代成虫由外地迁入,迁入峰在7月5日左右。

正逢水稻生长分蘖期间,成虫选择生长茂密的稻田,在生长嫩绿稻苗上产卵,幼虫取食叶片。

初孵幼虫大部分钻入心叶为害,进入2龄后,吐丝缀稻叶两边叶缘,纵卷叶片成圆筒状虫苞,幼虫藏身其内啃食叶肉,留下表皮呈白色条斑。

严重时“虫苞累累,白叶满田”。

幼虫一生食叶5~6片,多达9~10片,食量随虫龄增加而增大。

l~3龄食叶量仅在10%以内,第4、5龄幼虫食量占总取食量90%以上,为害最大。

幼虫老熟多数离开老虫苞,在稻丛基部黄叶及无效分蘖嫩叶上结满茧化蛹。

于8月上旬,产生了五(3)代成虫。

前期的五(3)代成虫是外地迁入的虫源。

加上当地繁殖、羽化的成虫,继续为害处于拔节至孕穗期的水稻。

全区机插水稻的推广,使水稻生育进程与稻纵卷叶螟的发生期相吻合,迁飞来的六(4)代成虫以及当地羽化的成虫在8月下旬与9月初为害破口、抽穗期的水稻。

幼虫栖于穗苞中啃食颖壳和叶鞘,造成半透明的白色细条状斑点,使空瘪粒增加。

水稻齐穗后,虫子外迁,不再构成威胁。

2 发生原因一是气候条件适宜。

南京市江宁区属北亚热带季风气候区,台风等特殊气候利于稻纵卷叶螟迁入。

稻纵卷叶螟的生活习性|农业防治|化学防治: 稻纵卷叶螟是中国水稻产区的主要害虫之一,别称稻纵卷叶虫、刮青虫等,广泛分布于各稻区,除为害水稻外,还可取食大麦、小麦、甘蔗、粟等作物及稗、李氏禾、雀稗、双穗雀稗、马唐、狗尾草、蟋蟀草、茅草、芦苇等杂草,下面我们就一起来看一看稻纵卷叶螟防治技术吧!稻纵卷叶螟的生活习性1、周年为害区:1月平均气温16℃等温线以南,包括雷州半岛一线以南,冬季有再生稻和落谷稻等食料条件,可终年繁殖,无休眠现象。

2、冬季休眠区:1月平均最高气温7.7℃等温线以南,即北纬30℃以南至大陆南海岸线之间,以幼虫或蛹越冬。

其中广东、广西和福建南部,越冬存活率较高,南岭以北的湖南、江西等省,虽有部分虫口在杂草、稻丛等处越冬,但越冬存活率极低。

3、冬季死亡区:1月平均最高气温7℃等温线以北,包括湖北、安徽北部、江苏、河南、山东等省,任何虫态都不能安全越冬。

稻纵卷叶螟的农业防治1、选用抗(耐)虫水稻品种,合理施肥,使水稻生长发育健壮,防止前期猛发旺长,后期恋青迟熟。

科学管水,适当调节搁田时间,降低幼虫孵化期田间湿度,或在化蛹高峰期灌深水2-3天,杀死虫蛹。

2、稻纵卷叶螟天敌种类多达80余种,各虫期均有天敌寄生或捕食,保护利用好天敌资源,可大大提高天敌对稻纵卷叶螟的控制作用,稻纵卷叶螟天敌约80多种,各虫期都有天敌寄生或捕食。

卵期寄生天敌如拟澳洲赤眼蜂稻螟赤眼蜂,幼虫期如纵卷叶螟绒茧蜂,捕食性天敌如蜘蛛、青蛙等,对纵卷叶螟都有很大控制作用。

稻纵卷叶螟的化学防治1、蛾高峰后7天左右出现卵孵化高峰,10天左右进入2龄幼虫高峰,建议在蛾高峰后7~10天用药防治,每亩可用广歼100毫升或大方阿维100毫升或钢铁侠50毫升对水30公斤喷雾防治。

出现新卷苞,新卷苞数量平均每百从30~40个,立即用药防治,用药同上。

2、大约剥查20条左右的卷叶虫,如果幼虫大部分都是一二龄,每亩可用广歼100毫升或大方阿维100毫升或钢铁侠50毫升对水30公斤喷雾防治,如果虫龄在3龄以上,每亩可用钢铁侠50毫升~75毫升和大方卷除50毫升~75毫升对水45公斤喷雾防治。

DOI:10.3969/j.issn.1003-1650.2024.13.020稻纵卷叶螟和水稻螟虫,作为水稻生产的重大威胁,对水稻作物造成巨大的损害,影响粮食安全。

稻纵卷叶螟主要通过卷曲水稻叶片,并在内部取食造成损害,从而降低光合作用的效率和水稻产量。

而水稻螟虫则更倾向于侵害稻叶的叶脉间组织,造成叶片透明化,俗称“白叶”现象,直接影响水稻的生长发育。

随着传统化学农药使用带来的环境污染和害虫抗性问题逐渐加重,人们越来越关注生态友好和可持续的害虫管理策略。

水稻稻纵卷叶螟和水稻螟虫防治技术的研究,已经从单一的农药控制转移到了包括生物防治、农艺措施、抗性品种培育等综合防治技术的开发。

一、水稻稻纵卷叶螟及水稻螟虫的为害特点1、水稻稻纵卷叶螟的为害特点水稻稻纵卷叶螟是为害水稻的主要害虫之一,其特征是幼虫卷食叶片,成虫则为夜行性蛾类,具有较强的活动和繁殖能力。

症状表现为受害初期水稻幼虫挟食叶片表皮,造成叶片表面呈现出银白色斑驳,随后幼虫在叶片中间或下部切割叶片,造成叶片横向卷曲,形成管状。

若严重时,幼虫会挟食多数叶片,导致植株缺乏光合作用面积,影响植株的正常生长,甚至致使植株死亡。

传播途径方面,稻纵卷叶螟以卵的形式在田间进行传播。

雌性成虫多在夜间产卵,将卵产在叶片上,尤其倾向于选择新叶和嫩梢。

卵经过孵化后,幼虫便开始为害作物。

此外,稻纵卷叶螟成虫具有一定迁飞性,能够飞行感染周围的水稻田,导致害虫快速扩散。

危害方面,稻纵卷叶螟幼虫的为害直接影响水稻的光合作用效率,阻碍植株养分的合成与运转,最终反映在水稻产量与品质的下降。

卷叶行为使叶片内部湿度增大,为病菌生长提供了有利环境,进一步增加了植物感染病害的风险。

此外,幼虫在卷叶中排泄物积累,会造成植株受到更多的生理上的压力。

由于稻纵卷叶螟能够进行多代繁殖,一年内可产生多代后代,因此其危害程度在适宜的环境条件下能够快速提升。

在危害程度上,初期为害通常并不明显,但随着世代更替和幼虫数量增多,后期危害表现显著。

稻纵卷叶螟的发生与防治(一)摘要介绍了稻纵卷叶螟的形态特征和发生规律,分析其发生与环境的关系,提出防治措施,以为该虫的防治提供参考。

关键词稻纵卷叶螟;发生;防治稻纵卷叶螟又叫稻纵卷叶虫,是一种具有远距离迁飞特性的害虫,主要为害水稻,以幼虫吐丝纵卷叶片结成虫苞,幼虫躲在苞内取食上皮及叶肉组织,留下表皮,造成白叶。

受害重的稻田一片枯白,导致严重减产。

1龄幼虫不结苞;2龄时爬至叶尖处,吐丝缀卷叶尖或近叶尖的叶缘,即“卷尖期”;3龄幼虫纵卷叶片,形成明显的白叶;3龄后食量增加,虫苞增长;进入4~5龄频繁转苞危害,被害叶片呈枯白色,整个稻田白叶累累,可造成减产20%~30%,严重时可达到50%以上,大发生时稻叶一片枯白,甚至颗粒无收。

1形态特征稻纵卷叶螟成虫体长8~9mm,体黄褐色。

前后翅外缘均有黑褐色宽边。

前缘褐色,前翅有3条黑褐色条纹。

雄虫体较小,前翅前缘中央有一个略为凹下的黑点,着生一丛黑褐色毛。

前足胫节略膨大,其上有一丛褐毛。

静止时前后翅斜展在背部两侧。

腹部末端常举起。

卵为长椭圆形,长1mm,宽0.5mm。

周围扁平,中央稍隆起,壳薄光滑,初产灰白色,孵化时为淡褐色。

幼虫一般5龄,少数6龄,体黄绿色或绿色,前胸背板前缘具两黑点。

4龄幼虫前胸背板两黑点两侧各有1个黑点组成的弧形斑。

中、后胸背面各有黑圈横列2排,前排6个,后排2个。

腹足趾钩三序缺环。

蛹的体长约为7~10mm,圆筒形,末端较尖削,有臀刺8根。

体初为淡黄色,渐变为黄褐色,羽化前带黄金色,腹足背面后缘多皱纹、突起,近前缘有2根刺毛。

第5~6腹节腹面各有1对腹足痕。

2发生规律稻纵卷叶螟是一种迁飞性害虫,自北而南1年发生1~11代;南岭山脉一线以南,常年有一定数量的蛹和少量幼虫越冬,北纬30°以北稻区不能越冬,故广大稻区初次虫源均自南方迁来。

成虫有趋光性,喜群集在生长嫩绿、荫蔽、湿度大的稻田,生长茂密的草丛或棉花、大豆等田中;夜间活动,飞行力强,需补充营养,常吸食植物上的花蜜及蚜虫排泄的“蜜露”。

稻纵卷叶螟的发生与防治摘要介绍稻纵卷叶螟的形态特征、发生规律,分析造成稻纵卷叶螟大暴发的原因,并提出防治对策。

关键词稻纵卷叶螟;发生规律;暴发原因;防治对策稻纵卷叶螟属鳞翅目、螟蛾科,是一种迁飞性、间歇性大发生的害虫,近年来,在部分稻区为害猖獗,局部成灾。

2006年松溪县二代、三代稻纵卷叶螟严重发生,一般稻田虫量达6.75~52.50万头/hm2,高的超过75万头/hm2,产量损失率高达18%~40%。

1形态特性成虫体长7~9mm,翅展约18mm,灰黄色,前翅的前缘和外缘有灰黑色宽带,翅中部有3条黑色横纹,中间1条较粗短。

雄蛾在这条短纹上近前缘处有1条黑色眼状纹和簇毛,后翅亦有2条灰黑色横纹。

卵近椭圆形,扁平,长约1mm、宽0.5mm,初产乳白色、后变黄褐色,孵化前有1个黑点。

幼虫一般5龄,老熟时体长14~19mm。

头部褐色,胸腹部初为绿色、后变黄绿色,老熟时带浅红褐色,前胸背板后缘有2个螺形黑纹,中、后胸背面各有明显小黑圈8个,前排6个,后排2个。

被蛹长约9mm,腹部第五至第七节近前缘处有1条黑褐色细横隆线,尾部尖,上生8根钩刺,蛹外常有白色薄茧。

2发生规律稻纵卷叶螟在福建省年发生5~7代,南部地区有少量幼虫或蛹在禾本科杂草中越冬。

但主要虫源分别在3月中旬至4月中旬和4月中旬至5月下旬从南方迁入,先后形成第一代和第二代。

早稻以第二、第三代幼虫数量最多,为害最重;晚稻则以第五、第六代数量最多,常为害猖獗。

成虫白天静伏于稻丛下部或杂草间,晚上活动,具有趋密、趋嫩绿和群集的习性,也有微弱的趋光性。

卵多散产于稻叶表面的中部,每叶产1粒至数粒。

每雌虫能产卵几十粒至100多粒,散产于比较嫩绿叶背的叶脉两侧。

卵很小,薄膜状,经6d左右孵化。

初孵幼虫先在心叶或附近嫩叶上取食叶肉,2龄后爬至叶尖附近,吐丝纵叶或纵卷成苞,藏身苞内,取食叶肉,使叶面呈现白条状,随着虫龄增大,虫苞扩大,为害也越重,可使叶片枯死。

幼虫白天躲在苞内取食,晚上出来或转移到新叶上卷苞取食,每头幼虫一生能为害5~10片稻叶。

中文名称:稻纵卷叶螟

英文名称:Rice case worm

中文别名:刮青虫

拉丁学名:Chaphalocrocis medina

分布区域:1、周年繁殖区:1月份平均气温4-16度等温线以南地区,包括雷州半岛、海南岛、台湾省的南端以及滇南冬季温暖区。

2、越冬区:1月份平均气温4-16度等温线之间,以南岭山脉为界,岭南为常年越冬区,岭北为零星越冬区。

3、冬季死亡区:1月份平均气温4度等温线以北地区。

形态特征:成虫长7一9毫米,淡黄褐色,前翅有两条褐色横线,两线间有1条短线,外缘有暗褐色宽带;后翅有两条横线,外缘亦有宽带;雄蛾前翅前缘中部,有闪光而凹陷的“眼点”,雌蛾前翅则无“眼点”。

卵长约l毫米,椭圆形,扁平而中稍隆起,初产白色透明,近孵化时淡黄色,被寄生卵为黑色。

幼虫老熟时长14~19毫米,低龄幼虫绿色,后转黄绿色,成熟幼虫桔红色。

蛹长7~10毫米,初黄色,后转褐色,长圆筒形。

为害作物:水稻、大麦、小麦、甘蔗、芦苇等。

为害症状:初孵幼虫取食心叶,出现针头状小点,也有先在叶鞘内为害,随着虫龄增大,吐丝缀稻叶两边叶缘,纵卷叶片成圆筒状虫苞,幼虫藏身其内啃食叶肉,留下表皮呈白色条斑。

严重时“虫苞累累,白叶满田”。

以孕、抽穗期受害损失最大。

分类属性:鳞翅目螟蛾科

发病特点:稻纵卷口十螟是一种迁飞性害虫,自北而南—年发生1~11代;南岭山脉一线以南,常年有一定数量的蛹和少量幼虫越冬,北纬30‘以北稻区不能越冬,故广大稻区初次虫源均自南方迁来。

成虫有趋光性,栖息趋荫蔽性和产卵趋嫩性,适温高湿产卵量大,一般每雌产卵40~70粒;卵多单产,也有2—5粒产于一起,气温22—28~C、相对湿度80%以上,卵孵化率可达80~90%以上。

初孵幼虫大部分钻入心叶为害,进入2龄后,则在叶上结苞,孕穗后期可钻入穗苞取食。

幼虫一生食叶5—6片,多达9一10片,食量随虫龄增加而增大,l一3龄食叶量仅在10%以内,幼虫老熟多数离开老虫苞,在稻丛基部黄叶及无效分孽嫩叶上结满茧化蛹。

稻纵卷叶螟发生轻重与气候条件密切相关,适温高湿情况下,有利成虫产卵、孵化和幼虫成活,因此,多雨日及多露水的高湿天气,有利于猖獗发生。

纵卷叶螟天敌约80多种,:各虫期都有天敌寄生或捕食。

卵期寄生天敌,如拟澳洲赤眼蜂稻螟赤眼蜂,幼虫期如纵卷叶螟绒茧蜂,捕食性天敌如蜘蛛、青蛙等,对纵卷叶螟都有很大控制作用。

流行动态:稻纵卷叶螟近年在我国各水稻生产区均连年发生为害,尤其以长江流域的浙江、江苏、湖南、安徽、江西等省和其它南方稻区的为重,年发生面积在1.5-2亿亩次之间,而且地区间和田块间发生程度差异较大。

防治方法:1、农业防治:选用抗(耐)虫水稻品种,合理施肥,使水稻生长发育健壮,防止前期猛发旺长,后期恋青迟熟。

科学管水,适当调节搁田时间,降低幼虫孵化期田间湿度,或在化蛹高峰期灌深水2-3天,杀死虫蛹。

2、保护利用天敌,提高自然控制能力:我国稻纵卷叶螟天敌种类多达80余种,各虫期均有天敌寄生或捕食,保护利用好天敌资源,可大大提高天敌对稻纵卷叶螟的控制作用,

3、化学防治:根据水稻分蘖期和穗期易受稻纵卷叶螟为害,尤其是穗期损失更大的特点,药剂防治的策略,应狠治穗期受害代,不放松分蘖期为害严重代别的原则。

药剂防治稻纵卷叶螟施药时期应根据不同农药残效长短略有变化,击倒力强而残效较短的农药在孵化高峰后1-3天施药,残效较长的可在孵化高峰前或高峰后1-3天施药,但实际生产中,应根据实际,结合其它病虫害的防治,灵活掌握。

主要天敌:

常用药剂: 18%杀虫双撒滴剂杀虫单特杀螟三唑磷等。