国内地震灾害事故

- 格式:ppt

- 大小:483.50 KB

- 文档页数:14

地震为什么会出现火灾事故引言地震是自然界中一种极具破坏力的自然灾害,它往往伴随着大规模的破坏和人员伤亡。

除了地震本身带来的破坏外,地震往往还会引发其他次生灾害,其中包括火灾。

地震引发的火灾事故使得地震灾害更加复杂和危险。

为了深入了解地震为何会引发火灾事故,本文将从多个方面进行探讨,包括地震对建筑物和基础设施的破坏、电力和气体系统的故障、以及破损的管道和设施导致的火灾隐患等方面。

一、地震对建筑和基础设施的破坏地震通常会对建筑物、桥梁和其他基础设施产生严重破坏,甚至造成坍塌。

特别是钢筋混凝土结构的建筑,当地震发生时,其受力部位往往会出现严重的损坏,导致建筑物失稳或者坍塌。

在地震发生后,这些破坏的建筑物可能会释放出大量的破碎梁柱和其他建筑材料,这些材料的摩擦和撞击可能会引发火灾。

其次,地震还可能导致建筑物内的设施和设备发生故障、破坏,这也是引发火灾的一个潜在因素。

例如,电力供应系统、天然气管道、供水管道等基础设施很容易因地震而受损,从而引发火灾事故。

二、电力系统故障导致的火灾地震对电力系统的影响是导致火灾的主要原因之一。

电力线路和输电设施受地震的破坏,可能发生线路断裂、设备摩擦、电缆短路等故障,从而导致火灾的发生。

一旦电力系统遭受破坏,可能导致停电,而停电状态会使得许多燃气和电器设备处于异常状态,因此增加了火灾风险。

此外,在地震发生时,短路和电气设备故障会产生火花,如果周围有易燃材料,将很容易引发火灾。

此外,地震对变压器等电力设备的摩擦和振动也可能会引发火灾。

变压器内部的冷却油,一旦发生泄漏,可能会与高温的设备接触,从而引发火灾。

三、天然气和燃气系统故障引发的火灾另一个常见的地震导致火灾的原因是天然气和燃气系统的故障。

在地震发生时,天然气管道、煤气管道以及燃气设备都容易受到破坏,从而导致气体泄漏。

一旦有气体泄漏,只要有一点点火花或者热源,都可能引发爆炸或火灾。

此外,地震可能会使得天然气和燃气管道发生破裂或者脱落,这些漏气现象都可能很快引发火灾。

地震地质灾害事故应急预案(精选5篇)地震地质灾害事故应急预案(精选5篇)在学习、工作、生活中,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,很有必要提前准备一份具体、详细、针对性强的应急预案。

那么什么样的应急预案才是好的呢?以下是小编整理的地震地质灾害事故应急预案(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

地震地质灾害事故应急预案1一、总则1.编制目的及依据为保障地震应急工作高效、有序地进行,最大限度地减轻地震灾害损失,维护社会稳定,依据有关法律法规和《县地震应急预案》,结合我镇实际,编制本预案。

2.适用范围本预案适用于本镇行政区域内发生地震事件或周边地区地震对本镇造成影响的地震事件的应对处置。

3.地震应急响应分级与启动条件3.1破坏性地震应急响应本镇境内发生地震,或邻近地区发生地震波及本镇,造成人员伤亡或财产损失时,启动破坏性地震应急响应流程。

3.2有感地震应急响应本镇境内发生有感地震,或邻近地区发生地震本镇有感时,启动有感地震应急响应流程。

3.3地震谣传事件应急响应当本镇境内出现地震谣传,并对社会正常生产生活秩序造成一定影响时,启动地震谣传事件应急响应流程。

二、组织机构成立镇抗震救灾指挥部,统一领导和指挥全镇地震应急与救灾工作。

县抗震救灾现场指挥部成立后,镇抗震救灾先期处置工作结束。

镇抗震救灾指挥部在县抗震救灾现场指挥部领导下,继续开展抗震救灾工作。

总指挥:副总指挥:成员:三、主要职责(一)破坏性地震应急响应破坏性地震发生后,镇抗震救灾指挥部立即启动运作,召开指挥部会议,部署抗震救灾任务,开展地震应急先期处置。

主要工作职责如下:1.灾情收集与上报分管民政的镇领导负责灾情收集与上报工作。

地震发生后,立即带领尹曙亮、刘殿如等赶赴灾区。

(1)开展人员伤亡数量、地震灾区范围、建构筑物和基础设施破坏程度等调查;(2)开展地震宏观异常现象、社会影响和地质灾害等调查;(3)每隔1小时通过电话或通讯软件等向镇指挥部报告一次。

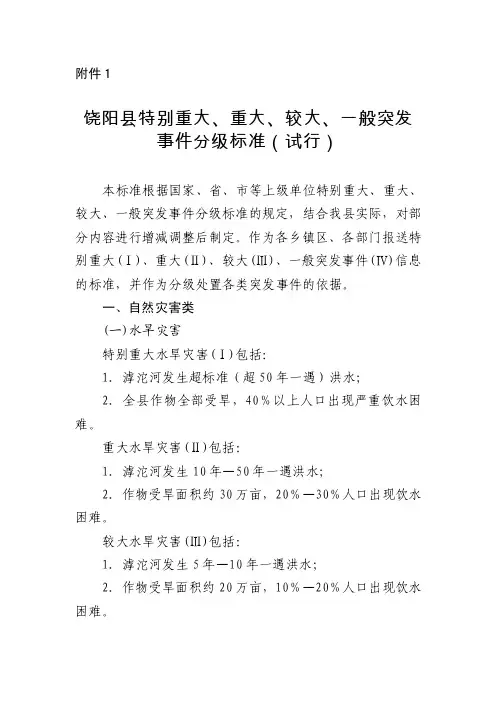

附件1饶阳县特别重大、重大、较大、一般突发事件分级标准(试行)本标准根据国家、省、市等上级单位特别重大、重大、较大、一般突发事件分级标准的规定,结合我县实际,对部分内容进行增减调整后制定。

作为各乡镇区、各部门报送特别重大(Ⅰ)、重大(Ⅱ)、较大(Ⅲ)、一般突发事件(Ⅳ)信息的标准,并作为分级处臵各类突发事件的依据。

一、自然灾害类(一)水旱灾害特别重大水旱灾害(Ⅰ)包括:1.滹沱河发生超标准(超50年一遇)洪水;2.全县作物全部受旱,40%以上人口出现严重饮水困难。

重大水旱灾害(Ⅱ)包括:1.滹沱河发生10年—50年一遇洪水;2.作物受旱面积约30万亩,20%—30%人口出现饮水困难。

较大水旱灾害(Ⅲ)包括:1.滹沱河发生5年—10年一遇洪水;2.作物受旱面积约20万亩,10%—20%人口出现饮水困难。

一般水旱灾害(Ⅳ)包括:1.滹沱河发生5年以下一遇洪水;2.作物受旱面积约8万亩,10%的人口出现饮水困难。

(二)气象灾害特别重大气象灾害(Ⅰ)包括:暴雨、冰雹、龙卷风、雪灾、寒潮、大风和台风等极端天气气候事件及气象衍生灾害,对重要城镇和50平方公里以上较大区域造成特大人员伤亡(10人或以上)及巨大经济损失的气象灾害。

重大气象灾害(Ⅱ)包括:暴雨、冰雹、龙卷风、雪灾、寒潮、大风和台风及气象衍生灾害等,造成较多人员伤亡(3-9人)及重大经济损失的灾害;对社会经济及群众生产、生活等造成严重影响的高温、雷电、干旱、低温冷害、大雾等灾害。

较大气象灾害(Ⅲ)包括:灾害性天气及气象衍生灾害直接造成人员伤亡(1-2人)及一定社会、经济影响的灾害。

一般气象灾害(Ⅳ)包括:灾害性天气及气象衍生灾害未直接造成人员伤亡,但有一定社会、经济影响的灾害。

(三)内涝灾害特别重大内涝灾害(Ⅰ)包括:预报未来3小时雨量将达到100毫米以上、或者已经达到100毫米且降雨可能持续。

城区主要干道部分路段和低洼地区开始积水,积水深度可能达到50厘米以上,造成大面积交通中断或者交通瘫痪。

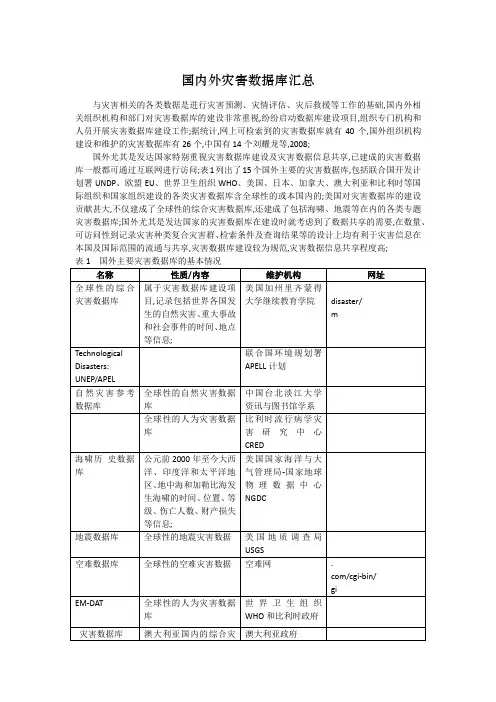

国内外灾害数据库汇总与灾害相关的各类数据是进行灾害预测、灾情评估、灾后救援等工作的基础,国内外相关组织机构和部门对灾害数据库的建设非常重视,纷纷启动数据库建设项目,组织专门机构和人员开展灾害数据库建设工作;据统计,网上可检索到的灾害数据库就有40个,国外组织机构建设和维护的灾害数据库有26个,中国有14个刘耀龙等,2008;国外尤其是发达国家特别重视灾害数据库建设及灾害数据信息共享,已建成的灾害数据库一般都可通过互联网进行访问;表1列出了15个国外主要的灾害数据库,包括联合国开发计划署UNDP、欧盟EU、世界卫生组织WHO、美国、日本、加拿大、澳大利亚和比利时等国际组织和国家组织建设的各类灾害数据库含全球性的或本国内的;美国对灾害数据库的建设贡献甚大,不仅建成了全球性的综合灾害数据库,还建成了包括海啸、地震等在内的各类专题灾害数据库;国外尤其是发达国家的灾害数据库在建设时就考虑到了数据共享的需要,在数量、可访问性到记录灾害种类复合灾害群、检索条件及查询结果等的设计上均有利于灾害信息在本国及国际范围的流通与共享,灾害数据库建设较为规范,灾害数据信息共享程度高;表1 国外主要灾害数据库的基本情况统一,数据来源的可靠性与广泛性有待商榷,数据管理范式,包括灾害特征类、字段名称、对应数据类型等规范的确定、典型的关系数据库结构应用与国际同类数据库不一致,互访与接轨中存在明显的不协调,难以实现有效共享;并且,已建成并在网上发布的这些灾害数据库一般是依托某个项目进行,数据的后续更新和维护不及时,甚至某些数据库中的数据截止某个时间后就再也没有更新,表2列出了国内8个主要灾害数据库的基本情况,其中大部分在线发布的数据已不再更新;表2 国内主要灾害数据库的基本情况一个地震灾害的数据库,对灾后环境安全进行综合评估,并采取有效应对措施,称“数据库的建立对今后发生类似灾害时的预警预报很有帮助”;事实上,不仅灾害数据库自身的建立非常重要,与灾害相关的人口、经济等其它信息的建设,以及这些信息与灾害数据的有效集成与共享也非常重要;但是,与国外相比,国内灾害数据库建设和数据共享的标准化、规范化水平还比较低刘耀龙等,2008,有必要尽快深入研究国际较通用的灾害数据库建设规范与标准,探讨灾害相关数据的共享方法;。

学校地震事故的预防与应对“自然灾害”是人类依赖的自然界中所发生的异常现象,自然灾害对人类社会所造成的危害往往是触目惊心的。

它们之中既有地震、火山爆发、泥石流、海啸、台风、洪水等突发性灾害;也有地面沉降、土地沙漠化、干旱、海岸线变化等在较长时间中才能逐渐显现的渐变性灾害;还有臭氧层变化、水体污染、水土流失、酸雨等人类活动导致的环境灾害。

根据国家统计局统计的数字,2009年我国各类自然灾害造成直接经济损失2524亿元,其中大陆地区共发生5级以上地震24次,成灾8次,造成直接经济损失27.4亿元。

自然灾害也严重威胁着学校中师生的安全。

在2008年发生在四川省的大地震中,许多学校都遭受了严重的损失,其中师生人员伤亡惨重。

在2005年6月10日黑龙江宁安市沙兰镇中心小学的洪灾事故中,105名孩子的生命瞬间即逝。

2007年5月23日下午4点多,重庆开县义和镇兴业村小学学生被雷电击中,造成7名小学生死亡、44名小学生受伤,其中5人重……这一连串的事故时时在为我们敲响警钟,学校务必要将自然灾害的预防与应对工作作为学校安全的一项重要工作来抓。

●自然灾害事故的种类国家科委、国家计委、国家经贸委自然灾害综合研究组的将自然灾害分为七大类:气象灾害、海洋灾害、洪水灾害、地质灾害、地震灾害、农作物生物灾害和森林生物灾害和森林火灾。

每一类灾害事故中又有一些具体的种类,例如在气象灾害中,又分为暴雨、雨涝、干旱、干热风等二十中具体的自然灾害。

在这些众多的自然灾害中,对学校安全工作威胁比较大的自然灾害主要有以下几种:*地震灾害地震是一种破坏力极大的自然灾害,它是地壳在内、外营力作用下,集聚的构造应力突然释放,产生震动弹性波,从震源向四周传播引起的地面颤动。

除了地震直接引起的山崩、地裂、房倒屋塌之外,还会引起火灾、水灾、爆炸、滑坡、泥石流、毒气蔓延、瘟疫等次生灾害。

大地振动是地震最直观、最普遍的表现。

在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。

20世纪世界十大自然灾害在 20 世纪,人类社会经历了许多巨大的自然灾害,这些灾难给无数的生命和财产带来了惨痛的损失。

以下是20 世纪世界十大自然灾害。

1、 1906 年美国旧金山大地震1906 年 4 月 18 日清晨 5 点 12 分左右,美国旧金山发生了一场里氏78 级的大地震。

地震持续了约 40 秒钟,却几乎将整个旧金山城摧毁。

地震造成了大量的房屋倒塌,道路断裂,许多基础设施也遭到了严重的破坏。

据统计,这场地震导致约 3000 人死亡,超过 225 万人无家可归。

火灾在地震后迅速蔓延,由于消防设施被破坏,火势难以控制,进一步加剧了灾难的程度。

2、 1918 年西班牙大流感1918 年至 1920 年,一场全球性的流感疫情席卷世界,被称为西班牙大流感。

这场流感由一种特殊的甲型 H1N1 流感病毒引起,其传播速度之快、范围之广令人震惊。

全球约有 5 亿人感染,死亡人数估计在 2500 万至 1 亿之间。

这场流感对全球的人口结构、社会经济和公共卫生体系产生了深远的影响。

3、 1931 年中国长江大水灾1931 年,中国长江流域遭遇了罕见的大水灾。

持续的暴雨导致长江水位急剧上升,洪水泛滥成灾。

受灾范围涵盖了湖北、湖南、江西、安徽、江苏等多个省份。

大量农田被淹没,房屋倒塌,无数百姓流离失所。

据统计,这场水灾造成了约 145 万人死亡,受灾人口达 2800 多万。

4、 1970 年孟加拉国飓风灾害1970 年 11 月 12 日,孟加拉国遭受了一场强烈的飓风袭击。

飓风带来了狂风暴雨和巨大的风暴潮,许多沿海地区被淹没。

这场灾害造成了约 30 万人死亡,数百万人失去家园和生计。

孟加拉国作为一个地势低洼、人口密集的国家,在面对这种极端自然灾害时显得尤为脆弱。

5、 1976 年中国唐山大地震1976 年 7 月 28 日 3 时 42 分,中国河北省唐山市发生了里氏 78 级的强烈地震。

仅仅 23 秒的时间,唐山这座工业城市就被夷为平地。

国家特别重大、重大突发公共事件分级标准(试行)根据有关法律、法规并结合实际,特制定本标准,作为各地区、各部门报送特别重大、重大突发公共事件信息的标准和按照突发公共事件总体应急预案、专项应急预案规定进行分级处置的依据。

一、自然灾害类(一)水旱灾害。

特别重大水旱灾害包括:1.一个流域发生特大洪水,或多个流域同时发生大洪水;2.大江大河干流重要河段堤防发生决口;3.重点大型水库发生垮坝;4.洪水造成铁路繁忙干线、国家高速公路网和主要航道中断,48小时无法恢复通行;5.多个省(区、市)发生特大干旱;6.多个大城市发生极度干旱。

重大水旱灾害包括:1.一个流域或其部分区域发生大洪水;、2.大江大河干流一般河段及主要支流堤防发生决口或出现重大险情;3.数省(区、市)多个市(地)发生严重洪涝灾害;4.一般大中型水库发生垮坝或出现对下游安全造成直接影响的重大险情;5.洪水造成铁路干线、国家高速公路网和航道通行中断,24小时无法恢复通行;6.数省(区、市)多个市(地)发生严重干旱,或一省(区、市)发生特大干旱;7.多个大城市发生严重干旱,或大中城市发生极度干旱。

(二)气象灾害。

特别重大气象灾害包括:1.特大暴雨、大雪、龙卷风、沙尘暴、台风等极端天气气候事件影响重要城市和50平方公里以上较大区域,造成30人以上死亡,或5000万元以上经济损失的气象灾害;2.1个或多个省(区、市)范围内将出现极端天气气候事件或极强灾害性天气过程,并会造成特大人员伤亡和巨大经济损失的气象灾害;3.在其他国家和地区发生的可能对我国经济社会产生重大影响的极端天气气候事件。

重大气象灾害包括:1.暴雨、冰雹、龙卷风、大雪、寒潮、沙尘暴、大风和台风等造成10人以上、30人以下死亡,或1000万元以上、5000万元以下经济损失的气象灾害;2.对社会、经济及群众生产、生活等造成严重影响的高温、热浪、干热风、干旱、大雾、低温、霜冻、雷电、下击暴流、雪崩等气象灾害;3.因各种气象原因,造成机场、港口、国家高速公路网线路连续封闭12小时以上的。

对地震相关危机事件的思考作者:张芝霞谢迪菲杨帆罗彬来源:《城市与减灾》 2014年第4期陕西省地震局张芝霞谢迪菲杨帆罗彬2013 年10 月31日至11 月23 日,在不到一个月时间里吉林松原相继发生5?5.8 级地震 5 次,吉林省境内大部分地区有震感,其中松原、白城震感强烈。

本次地震虽无人员伤亡,但给当地群众心理造成了恐慌。

11 月25 日一则“11 月25 到28 日,松原将有7 级以上大地震”的消息一上网络,便在松原这座拥有290 万人口的东北城市传播开来,人们难以抑制弥漫在内心的不安与恐慌,揣上了细软、存折、银行卡、证件,拎着大包小包,带着老人拖着小孩,冲向汽车站、火车站、飞机场,纷纷逃往长春、北京、三亚……尽管此时的中国北方天寒地冻却难以拟制人们惊慌失措、背井离乡的脚步。

面对这起因中等强度的地震受惊又受灾,还因为莫须有的地震谣传而引发的群体逃离事件,我们不得不思考:这到底是因为信息传播与舆论引导没有及时有效跟进,还是恐震心理作祟?是地震科普知识的严重缺失,还是对官方公信力的极度质疑所致?分析发生在我国不同时期的几起地震相关危机事件,本文提出思考对策与建议。

地震相关危机事件的特点回顾近年来国内地震相关危机事件,我们不难发现,除突发地震灾害事件外,凡与地震相关的危机事件都具有以下特点。

一是引发危机的信息通常借助最有效、最快速的传播平台。

这些虚构的信息——谣传,它的传播渠道往往是通过当时最先进的通讯平台。

比如,20世纪80 年代是在口口相传的基础上借助当时还不普及的有线电话,而90 年代是在有线电话的基础上,还有数量有限的手持电话“大哥大”及网络电子邮件。

进入21 世纪以来基本上是以互联网为载体的QQ、微博、微信等网络、手机自媒体传播平台为主。

通讯技术的网络化,使地震相关信息以惊人的速度传播。

二是信息传播的主体从成年人转为青少年,从商人、官员转为普通民众阶层;从对地震相关信息的多解转化为曲解,从有限度地夸张到无限度的放大等。

地震事故现场处置方案1.1事故类型和危险程度分析地震是一种严重的自然灾害,会导致人员伤亡、办公楼和综合楼等建筑物倒塌、财产损失等;易引起采空区塌陷、有毒有害气体涌出、边坡及排土场出现滑坡等危害。

1.2事故发生的区域、地点或装置的名称东胜地区发生里氏7.0级地震造成采空区塌陷、边坡及排土场出现滑坡、办公楼及住宅楼倒塌。

1.3事故发生可能造成危害程度由于事先地质部门提前预测并发布了地震信息,人员及安全转移并未有人员伤亡,只是办公楼中所有财产未及时转移受到损失。

1.4事故前可能出现的征兆牲畜异常兴奋,地下水异常、生物异常、气象异常、地声异常、地光异常、地气异常、地动异常、地鼓异常、电磁异常等现象。

2.___机构及职责组长:现场值班矿领导及值班人员。

副组长:现场值班段领导成员:现场各个班组成员、现场工作人员。

职责:现场发生事故后,值班矿领导负责制定抢险救灾方案和安全技术措施,指挥现场抢险救灾,处理突发___以及事故汇报,并启动相关的救援小组,进行救援行动。

现场灾难矿内无法处置的向上级汇报,上级指挥部判断灾情大小并___救援或向上一级汇报。

如果现场符合级别时应简化报告程序,直接通知到救护大队。

矿级指挥部及救援小组负责___全矿生产安全事故应急救援演练,监督检查各系统应急救援过程。

3.应急处置3.1事故应急处置程序。

3.1.1生活服务部和医务室做好临震物资的储备工作;及时搭建临时避震场所,备好床位和照明设备等;临时救治点应准备好医疗器械和药品。

3.1.2后勤保障部、供应站做好应急救援所需物资、设备、设施、工具的调集和储存等工作,及时将易燃、___和有毒物资转运到安全地点存放。

3.1.3综合办按场所将地震疏散路线设明显标识,并划定避震地点。

3.1.4生产指挥中心做好应急通讯保障工作,保证及时接收和传达相关部门对地震工作的要求和部署。

3.2现场应急处置措施3.2.1室外就地选择开阔地蹲下或趴下,不要乱跑,不要随便返回室内,避开人多的地方;在楼内或平房内,应选择小开间、坚固家具旁就地躲藏;躲避时不要靠近窗边或阳台上去;千万不要跳楼。