论三十年代浪漫主义思潮的双重特征

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:3

浪漫主义文学思潮的特点

1. 个人感情和内心体验的表达:浪漫主义文学强调情感的自由和个性的独立,尊重个人内心的感受和情感的真实性。

作品中通常会出现情感高涨、内心矛盾、孤独沉思等情感和思想的内在描写。

2. 爱情和自然的融合:浪漫主义文学强调自然的美丽和神秘,尤其重视自然景色和自然现象对人们情感和心灵的启示。

而爱情则被视为人们内心最深层的感受之一,文学作品常常融合自然景色和爱情的主题,表达出强烈的情感和对自然的赞美。

3. 对历史和传统的批判:浪漫主义文学通常对传统文化和社会体制持有批判的态度,也对历史事件和人物进行重新解读和评价。

这种态度强调的是文学的创造性,尤其是对现实社会局面和人们生存状态的抨击与反思。

4. 狂热和超越性的表现:浪漫主义文学往往充满了狂热和激情的表现,强调人们内心深处的激动和自我超越的力量。

在文学作品中,常常出现诗意的象征、意境勾连等表现手法,通过对内心世界和想象力的发挥,达到超越现实的目的。

5. 神话和传说的运用:浪漫主义文学善于运用各种神话故事、传说和传统文化元素,将其巧妙融入到文学作品的结构和构思中,从而营造出具有风格特色的文学世界。

这种手法可带来神秘感和异域情调,让读者进入文学世界的幻想之境。

19世纪20-30年代浪漫主义

在十九世纪前半,特别是从二十年代到三十年代,不只风靡于法国,也风靡全欧洲。

法国浪漫主义的艺术,兴起于十九世纪二十到三十年代。

这是一个腐败、混乱和倒退的年代。

在这个年代出现的浪漫主义艺术,一开始即带有呼唤革命风暴气魄。

德国哲学家黑格尔在美学中说,浪漫主义所要表现的对象是“自由的具体的心灵生活”。

从根本上说,十九世纪浪漫主义的出现,是要求个性的解放和心灵自由;封建政权和学院的古典艺术,同样让他们感到是必须摆脱的精神重压。

浪漫派重视色彩,是和他们重视感情的要求相一致的。

要用色彩去塑造形体。

浪漫主义艺术不是模仿古代雕刻、文艺复兴巨匠的模板,而是发挥自己的独特性。

它以各式各样的个性美代替唯一绝对的理想美。

技法上,它重视色彩而非线描,线描是经由明确的轮廓线获得形态的把握,是新古典主义的作法,浪漫主义则彻底追求诉诸感觉的大块面色彩效果,有时甚而也尝试把笔触原原本本留在画面上的这样的奔放表现,可以说其画面上的构成,喜欢多动态的动感表现,是浪漫主义的特征之一。

30年代是中国现当代文学发展历程中一个极为重要的时期,也是一个思潮多元,文艺创作蓬勃的时期。

在这个时期,中国社会正处于剧烈的变革中,政治、经济、文化等方面都发生了深刻的变革,这些变革也影响着当时的文学思潮和小说创作。

在30年代,中国文学面临着民族危机和现实考验,许多作家开始对传统文化进行反思,希望通过文学来探索国家的未来方向。

尤其是在文化大革命之前的20年代以及经济危机爆发的30年代,社会风气混乱,思潮鼎盛,各种文化思潮交织在一起,形成了多个流派和学派。

在30年代,新感性主义流派是当时文学思潮中的一个重要方向。

倡导者认为,文学要回归自然,要用直觉去触摸生命。

这种思潮很大程度上受到西方现代主义文学的影响,其中以胡风的小说创作最为代表。

胡风是新感性主义的代表人物,他的小说注重形象的直观性和生活的真实性,将个体生命的丰富性和独特性展现在读者面前。

与新感性主义流派相对应的是现实主义流派,这也是30年代文学思潮中的另一个重要方向。

现实主义思潮主张反对抽象的、夸张的艺术形式,强调以讽刺笔调表达对社会和现实的关注。

其中最为著名的代表是巴金,他擅长以平实的语言和细腻的心理刻画表达对现实生活的关怀和思考。

巴金的作品以重情节、重思想、重社会性而著称,他的小说作品《家》和《春》等被誉为中国现实主义文学的经典之作。

30年代还出现了意识流小说,这是一种以意识流为基础的文学创作形式,力图表现人物内心世界和思维的流动。

代表性的作家是沈从文,他以《边城》等作品开创了中国现代派小说的先河。

他的作品富有诗意,以微妙的心理描写展示了人物内心的激荡和复杂心态。

此外,30年代还出现了许多其他性质的小说创作,如社会写实小说、历史题材小说等。

这些小说作品从不同的侧面反映了当时的社会现实和历史背景,丰富了中国现当代文学的面貌。

总的来说,30年代文学思潮与小说创作呈现出多样性和多元性。

在这个时期,中国社会正在面临剧变,政治和社会环境的变革也在一定程度上影响了文学的发展方向。

简述浪漫主义的特征浪漫主义是 18 世纪末至 19 世纪初在欧洲兴起的一股重要的文艺思潮,它对文学、艺术、音乐等多个领域产生了深远的影响。

浪漫主义强调个人情感、想象力和自由,追求个性解放和对自然的赞美。

以下是对浪漫主义特征的简述。

浪漫主义最显著的特征之一就是强调个人情感的表达。

在浪漫主义作品中,个人的情感不再被压抑和隐藏,而是被大胆地、毫无保留地展现出来。

无论是喜悦、悲伤、愤怒还是爱情,都成为了作品的核心主题。

作家们不再仅仅关注社会的外在现象,而是深入挖掘人物内心的情感世界,试图通过作品传达出人类最真挚、最深刻的情感体验。

想象力在浪漫主义中占据着至关重要的地位。

浪漫主义者相信,想象力是人类超越现实、探索未知的强大工具。

他们运用丰富的想象力创造出一个个充满奇幻色彩的世界,其中有神秘的仙境、遥远的古代、未知的未来等。

这些想象的世界往往充满了奇迹和冒险,让读者在阅读的过程中仿佛置身于一个全新的、充满无限可能的宇宙。

浪漫主义对自然的热爱也是其重要特征之一。

自然在浪漫主义者眼中不再是单纯的客观存在,而是具有灵性和生命力的。

他们赞美大自然的壮美和神秘,认为自然是人类心灵的寄托和慰藉。

高山、河流、森林、星空等自然景观成为了浪漫主义作品中常见的元素,通过对自然的描绘,表达出对自由、宁静和美好的向往。

追求个性解放是浪漫主义的核心诉求之一。

浪漫主义者反对传统的束缚和社会规范的约束,主张每个人都应该拥有自由发展个性的权利。

他们强调个体的独特性和价值,认为每个人都应该勇敢地追求自己的梦想和理想,不受他人的干涉和限制。

这种对个性解放的追求在文学作品中常常表现为对主人公反抗传统、追求自由的描写。

浪漫主义作品往往具有强烈的主观性。

作者的个人观点、情感和体验在作品中得到了充分的体现,甚至有时候作品中的世界就是作者内心世界的投影。

这种主观性使得浪漫主义作品具有强烈的感染力和独特的魅力,读者能够更加深入地了解作者的思想和情感。

浪漫主义还常常与历史和传说相结合。

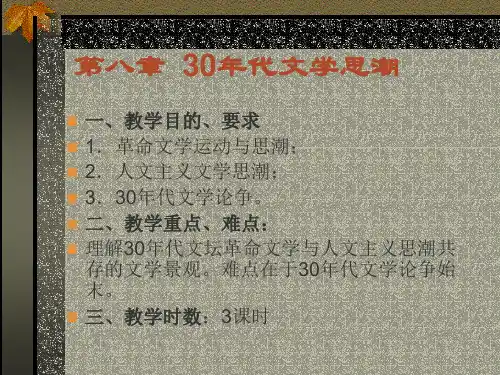

第七章30年代文学思潮一、概述1、基本特征:(1)、政治化(1928年北伐战争<大革命、第一次国内革命战争失败>结束,1927至1937,土地革命/十年内战/国内革命战争,与此同时日本侵略东北,东北沦陷。

直至抗日战争爆发,国共第二次合作。

)(2)、无产阶级革命文学的广泛传播,一定程度上决定二三十年间的文坛面貌(3)、左翼文学、自由主义文学及其他倾向的文学(近现代通俗文学)共同存在、发展《朱版教材》基本风貌:一是上承五四人的文学的文艺、美学思潮及文学创作中的多彩艺术成就;二是左翼革命文学思潮与文学创作。

文学观念与话语:三种“人”的观念的对话、冲突——一是五四民主科学背景上的人文主义观念与话语;二是左翼革命文学的“阶级的人”的观念与话语;三是近现代通俗文学的“人”的观念:充分世俗化中的充分人性化,即大众伦理道德与大众人性观。

2、30年代文艺运动发展的基本线索无产阶级(左翼)文学(人文主义)两大文艺思潮各自发展演变、相互竞争二、革命文学论争和以“左联”为核心的无产阶级文学思潮——左翼革命文学思潮1、革命文学论争——左翼文学活动的重要内容(1)无产阶级革命文学(“普罗文学”,受苏联拉普、日本纳普等左倾文艺思潮影响)的基本主张:把文学作为政治传声筒,否认五四文学革命。

强调:无产阶级文学要“使读者得到旧社会的认识及新社会的预图”,“对于敌人的厌恶,对于同志的团结,激发斗争的意志,提起努力的精神,这是革命文艺的根本精神,也是它的根本任务”;为创造无产阶级文学,小资产阶级的作家要“把自己否定一遍”,“克服自己的小资产阶级的根性”;“要牢牢把握着无产阶级世界观”,“我们文学家,应该同时是一个革命家”。

(2)后期创造社与太阳社成员和鲁迅、茅盾等人的论争主要缘于其对五四文学的否定,把五四时期的小资产阶级作家当做革命的对象,把鲁迅、茅盾、叶绍钧、郁达夫等都当做“社会变革期的落伍者”。

鲁迅(《三闲集》)与茅盾著文予以反击。

第八章 30年代文学思潮与运动第二个十年(1928-1937)是中国现代文学全面走向成熟的十年。

政治上,国共分离,十年内战。

文学本身发展:如果说20年代主要是新旧文学对文学读者和市场的争夺,文言与白话的矛盾和对立;那么,30年代文学的阶级性与人性,乡村与都市成为主要的矛盾以及论争的焦点。

一、30年代文学思潮基本线索为什么是1928为分界线?1928年1月,全由中共党员组成的太阳社创办《太阳》月刊,(太阳社1927年秋成立于上海。

发起人为蒋光慈、钱杏邨等;主要成员大都是第一次国内革命战争失败后,从实际斗争中转移到上海从事文化活动的中国共产党党员;他们有相似的斗争经历和共同的思想基础,在文学主张与创作上,也有某些共同的倾向:积极提倡无产阶级革命文学,反映工农大众的生活与斗争。

在反对国民党政府的文化“围剿”,倡导无产阶级革命文学方面,发挥了积极作用。

以《太阳月刊》(1928年1月创刊,同年7月停刊,共出版7期)影响最大);刚从日本回国的创造社新成员李初梨、冯乃超等主持的《文化批判》创刊,同月出版创造社另一刊物《创造月刊》第1卷第8号——共同在上海倡导“革命文学”。

郭沫若在此期《创造月刊》上发表《英雄树》:“个人主义的文艺老早过去了”,“代替他们而起的”必定是——“无产阶级文艺”。

(革命文学思潮)1928年3月,倾向自由主义的作家胡适、徐志摩、梁实秋等为核心的《新月》月刊创刊——维护“独立”、“健康的原则”与“尊严的原则”。

——人文主义文学思潮↑两大文艺思潮之间存在对立之处,且引发了相应的争论。

文学队伍开始重新组合,标志着第二个十年的开始。

↓共产党与国民党在文学话语权上展开了争夺:国民党1927年完成了形式上的统一,为其统治,争夺文化话语权。

为维持思想政治的统治,国民党企图建立党制文化与党制文学。

1929年,国民党在全国宣传会议上提出了“三民主义文艺”的口号,(鼓吹“文艺的最高意义,就是民族主义”,文艺要统一于国民党的“中心意识”,即中国传统文化的“忠孝仁爱,信义和平”等封建观念,鼓吹文艺专制)创办刊物,笼络文化人,公开宣称要打到“革命文学”和“无产阶级”文学,要铲除“多型的文艺意识”,以民族主义作为文学的中心意识,提出了“民族主义文艺运动”,企图形成文化上的统治地位,企图借助“民族主义”的招牌与刚刚成立的左联争夺文艺阵地的领导权。

简述中国20世纪二三十年代现代主义文学思想潮流概况现代主义思潮在中国文学思潮史中占据独特的位置,下面是小编搜集整理的一篇探究现代主义文学思想潮流的,欢迎阅读查看。

现代主义产生于第一次世界大战后世界经济大萧条时期,它广泛运用各种超现实的手法,诸如象征、反讽、暗示、颠覆、戏仿等手法,来表达现代社会中人的异己、荒诞感受和存在意识。

19世纪中后期,西方社会普遍走向垄断阶段,无产阶级革命运动也日渐壮阔,西方一批中小资产阶级人既对苦难的现实不能接受,又对前途捉摸不透,一种普遍性的毁灭情绪沉入他们痛苦的心灵深处,以至许多文人创造出审美的意象世界来寄托忧思。

表现在文学中就呈现出一种荒诞、变异、晦涩、以丑为美的创造风格。

现代主义文学,是西方物质生活发展到一定阶段的产物,它的产生是上一世纪末以来资本主义某种社会病在人们内心的反应。

在困惑不宁、变迁骚动的时代,就容易崇尚主观和象征,这可以说是中外艺术审美史上的一个共同特征。

一、20年代的现代主义文学思潮20世纪20年代,“五四”运动由高潮开始退落,尤其在1925年“五卅”惨案之后,人们面对复杂多变、惨淡沉痛的现实社会感到茫然失措,普遍陷入一种彷徨、不安的状态。

孤独、痛苦、惶惑成为当时人们主要的心理情绪特点,这一阶段的中国社会心理与19世纪中后期的西方社会有某些相似,现代主义文学思潮所表现出的孤独感、痛苦感、迷惘感、焦虑感与此时期人们的精神状态不谋而合。

西方现代主义文学思潮与中国的社会现实一经结合,就具有了中国特色,呈现出中国的民族特征。

有学者认为表现在三个方面:首先,中国现代主义文学思潮具有强烈的现实感。

其次,中国现代主义文学思潮虽然在希望中感到绝望,但更在绝望中追寻希望。

最后,中国现代主义文学思潮不仅破坏旧传统而且创造新的传统。

从作家方面来看,中国现代主义文学思潮是20年代中国文人创作情绪和创作心理的结晶。

其中,李金发的《微雨》、向培良的《沉闷的戏剧》、鲁迅的《野草》等都有着强烈的现代主义色彩,这一系列作品的发表,标志着中国现代主义文学思潮的真正崛起。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。