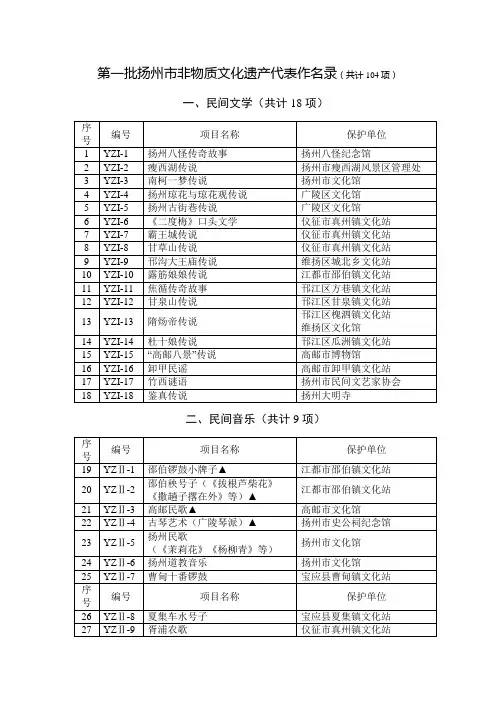

扬州非物质文化遗产

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

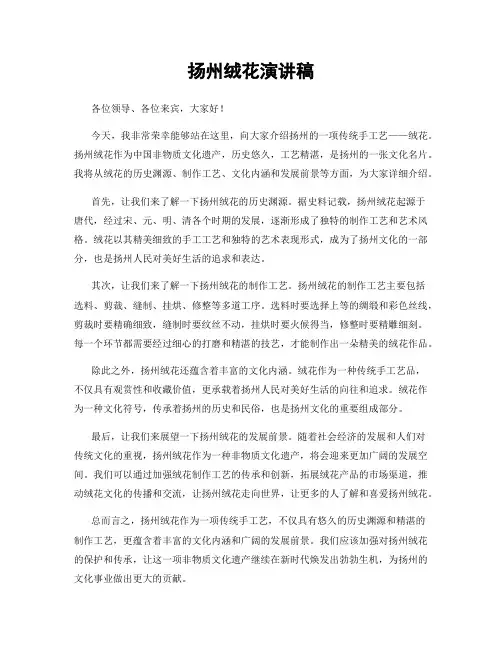

扬州绒花演讲稿各位领导、各位来宾,大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,向大家介绍扬州的一项传统手工艺——绒花。

扬州绒花作为中国非物质文化遗产,历史悠久,工艺精湛,是扬州的一张文化名片。

我将从绒花的历史渊源、制作工艺、文化内涵和发展前景等方面,为大家详细介绍。

首先,让我们来了解一下扬州绒花的历史渊源。

据史料记载,扬州绒花起源于唐代,经过宋、元、明、清各个时期的发展,逐渐形成了独特的制作工艺和艺术风格。

绒花以其精美细致的手工工艺和独特的艺术表现形式,成为了扬州文化的一部分,也是扬州人民对美好生活的追求和表达。

其次,让我们来了解一下扬州绒花的制作工艺。

扬州绒花的制作工艺主要包括选料、剪裁、缝制、挂烘、修整等多道工序。

选料时要选择上等的绸缎和彩色丝线,剪裁时要精确细致,缝制时要纹丝不动,挂烘时要火候得当,修整时要精雕细刻。

每一个环节都需要经过细心的打磨和精湛的技艺,才能制作出一朵精美的绒花作品。

除此之外,扬州绒花还蕴含着丰富的文化内涵。

绒花作为一种传统手工艺品,不仅具有观赏性和收藏价值,更承载着扬州人民对美好生活的向往和追求。

绒花作为一种文化符号,传承着扬州的历史和民俗,也是扬州文化的重要组成部分。

最后,让我们来展望一下扬州绒花的发展前景。

随着社会经济的发展和人们对传统文化的重视,扬州绒花作为一种非物质文化遗产,将会迎来更加广阔的发展空间。

我们可以通过加强绒花制作工艺的传承和创新,拓展绒花产品的市场渠道,推动绒花文化的传播和交流,让扬州绒花走向世界,让更多的人了解和喜爱扬州绒花。

总而言之,扬州绒花作为一项传统手工艺,不仅具有悠久的历史渊源和精湛的制作工艺,更蕴含着丰富的文化内涵和广阔的发展前景。

我们应该加强对扬州绒花的保护和传承,让这一项非物质文化遗产继续在新时代焕发出勃勃生机,为扬州的文化事业做出更大的贡献。

谢谢大家!。

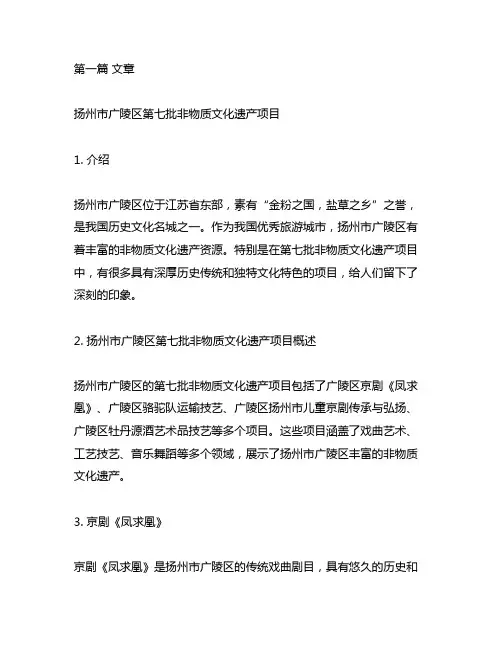

第一篇文章扬州市广陵区第七批非物质文化遗产项目1. 介绍扬州市广陵区位于江苏省东部,素有“金粉之国,盐草之乡”之誉,是我国历史文化名城之一。

作为我国优秀旅游城市,扬州市广陵区有着丰富的非物质文化遗产资源。

特别是在第七批非物质文化遗产项目中,有很多具有深厚历史传统和独特文化特色的项目,给人们留下了深刻的印象。

2. 扬州市广陵区第七批非物质文化遗产项目概述扬州市广陵区的第七批非物质文化遗产项目包括了广陵区京剧《凤求凰》、广陵区骆驼队运输技艺、广陵区扬州市儿童京剧传承与弘扬、广陵区牡丹源酒艺术品技艺等多个项目。

这些项目涵盖了戏曲艺术、工艺技艺、音乐舞蹈等多个领域,展示了扬州市广陵区丰富的非物质文化遗产。

3. 京剧《凤求凰》京剧《凤求凰》是扬州市广陵区的传统戏曲剧目,具有悠久的历史和深厚的文化内涵。

这部戏曲作品以寓意深远的剧情和精湛的表演技艺而闻名,被誉为扬州市广陵区的非物质文化遗产项目之一。

京剧《凤求凰》的演出艺术形式及内容表现了扬州市广陵区的文化底蕴,对于增进人民的审美情趣,加强文化自信,促进中华优秀传统文化的传承与弘扬具有重要意义。

4. 骆驼队运输技艺广陵区骆驼队运输技艺是扬州市广陵区独特的传统运输方式之一,具有悠久的历史。

作为我国四大古道之一的京杭大运河,骆驼队运输技艺在运河沿线有着特殊的地位。

骆驼队运输技艺不仅展示了古代扬州市广陵区的商贸繁荣,也是非物质文化遗产的重要组成部分。

5. 扬州市儿童京剧传承与弘扬扬州市儿童京剧传承与弘扬项目致力于传承和弘扬扬州市广陵区的京剧文化,以及培养儿童京剧演员。

这一项目不仅是对扬州市广陵区京剧艺术的传承和发展,也是对传统文化的传播和发扬。

6. 总结与展望扬州市广陵区第七批非物质文化遗产项目梳理了广陵区丰富的非物质文化遗产资源,展现了扬州市广陵区传统文化的卓越魅力。

这些项目在保持传统的基础上,也在不断创新和发展。

展望未来,希望这些非物质文化遗产项目能够得到更好的保护和传承,在当今社会焕发出新的生机和活力。

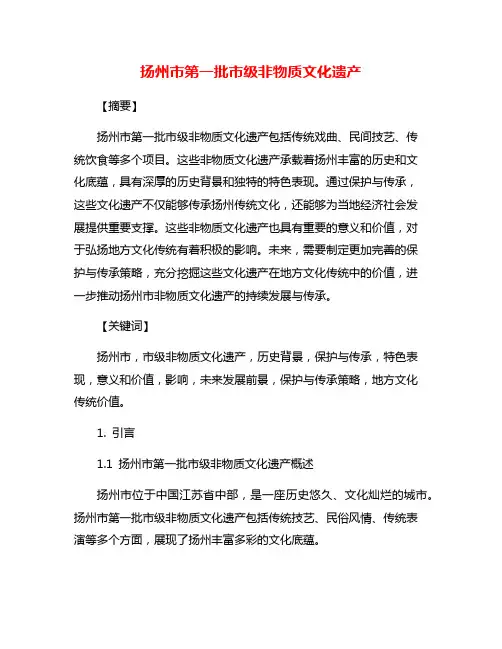

扬州市第一批市级非物质文化遗产【摘要】扬州市第一批市级非物质文化遗产包括传统戏曲、民间技艺、传统饮食等多个项目。

这些非物质文化遗产承载着扬州丰富的历史和文化底蕴,具有深厚的历史背景和独特的特色表现。

通过保护与传承,这些文化遗产不仅能够传承扬州传统文化,还能够为当地经济社会发展提供重要支撑。

这些非物质文化遗产也具有重要的意义和价值,对于弘扬地方文化传统有着积极的影响。

未来,需要制定更加完善的保护与传承策略,充分挖掘这些文化遗产在地方文化传统中的价值,进一步推动扬州市非物质文化遗产的持续发展与传承。

【关键词】扬州市,市级非物质文化遗产,历史背景,保护与传承,特色表现,意义和价值,影响,未来发展前景,保护与传承策略,地方文化传统价值。

1. 引言1.1 扬州市第一批市级非物质文化遗产概述扬州市位于中国江苏省中部,是一座历史悠久、文化灿烂的城市。

扬州市第一批市级非物质文化遗产包括传统技艺、民俗风情、传统表演等多个方面,展现了扬州丰富多彩的文化底蕴。

扬州市的非物质文化遗产以其独特性和代表性备受关注。

传统技艺如扬州绣、扬州剪纸、扬州扇艺等,代代相传,融合了当地人民的智慧和勤劳。

民俗风情包括扬州特色的传统节日、传统美食等,体现了扬州人民的热情和淳朴。

传统表演则有扬州评弹、扬州秦腔等,承载着扬州特有的文化精神和审美情趣。

扬州市第一批市级非物质文化遗产在保护传承的过程中,不仅弘扬了民族文化,也为当地经济社会发展注入了新的活力。

这些非物质文化遗产丰富了人们的精神生活,也成为扬州文化的重要组成部分,展现了扬州市独特的文化魅力。

2. 正文2.1 扬州市第一批市级非物质文化遗产的历史背景扬州市第一批市级非物质文化遗产的历史背景可以追溯到扬州悠久的历史和文化传统。

作为中国历史名城之一,扬州自古就是文化繁荣的地方,历史上曾是江南经济文化中心之一。

扬州素有“吴中第一郡”、“金陵名郡”之称,其文化底蕴深厚,传统文化精粹。

扬州市第一批市级非物质文化遗产的涵盖范围广泛,包括民间传统音乐、民间舞蹈、民间戏曲、传统技艺等多个方面。

在江苏扬州个园对面的486非物质文化遗产活态展示金银细工工艺坊,一位年轻人询问:“老师,请教一下为什么我做的银制品会呈淡紫红色?”国家级非物质文化遗产(金银细工制作技艺)省级代表性传承人曹国培大师放下手中的活计,站起来说道:“你可能是将银饰品混入明矾,一同放入铁锅中煮的。

要想银器表面清洁,可选用玻璃烧杯、紫铜锅、不锈钢器皿加热。

”“原来是这样!再请教一下,錾子的錾口怎么开?”“要开制錾口,錾子的选材非常重要,废旧的钢丝、弹簧钢、锉刀钢都可以,按照需要开制成直口錾、三角戗等。

”他边说边从工作台上拿出各种类型的錾口向年轻人展示。

年轻人饶有兴致地边看边问,曹国培耐心细致地讲解。

“真是太谢谢您了,我怎么琢磨都没琢磨出个名堂来。

听老师一讲解,我茅塞顿开,真是不虚此行。

”像这样的咨询、技艺切磋交流,在这里几乎每天都会上演。

不管问题是简单还是复杂,曹国培都会毫无保留地倾囊相授。

他说,他们这样的传统手艺人,像一颗颗珍珠散落在民间,是“486”给了他们聚在一起的平台。

他想让更多人了解金银细工的制作技艺,让中国传统文化走向世界。

家学渊源醉心学艺曹国培出生在金银细工制作世家,到他这一辈已经是第四代了。

家中姊妹七个,在那个物质匮乏、家境贫寒的年代,中学毕业的曹国培边务农边做小买卖补贴家用。

经过厂里几位老师傅的积极争取,县里出台了一项政策,允许每一位老手艺人带一个子女进厂“随父学艺”,曹国培才得以进厂跟随父亲学习,由此拉开了他一生从事金银细工制作技艺的序幕。

或许是家族基因遗传,或许是耳濡目染,曹国培从小就喜欢临摹各式造型,拿着錾刀和小榔头敲敲打打。

上小学后又幸运地遇到恩师董德吾。

董德吾是一位私塾先生,所教的书法、绘画课,激发了曹国培画画的天赋,他的美术作业在班上总是最优。

进厂后,曹国培得知邗江玉雕厂的设计师陈应歧是南京艺术学院的高才生,在厂里举办了美术培训班,于是下班后就去蹭课。

近30人进班学习,不到一个月就只剩他一个厂外人坚持下来,陈老师爱才心切,把他带到自己的宿舍继续辅导。

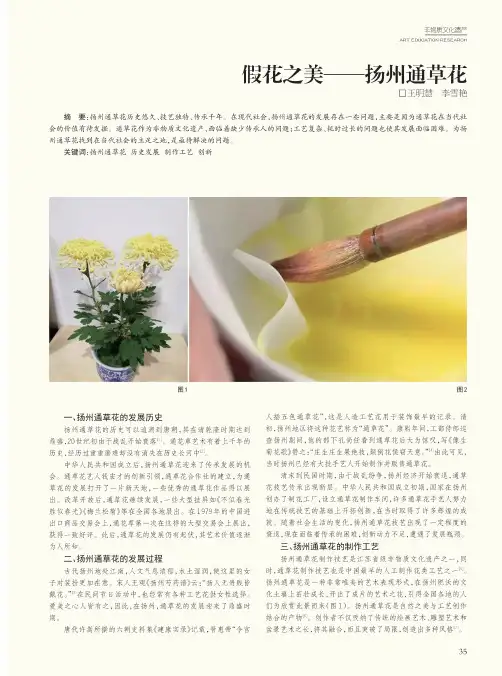

非物质文化遗产ART EDUCATION RESEARCH假花之美一一扬州通草花□王明慧李雪艳摘要:扬州通草花历史悠久、技艺独特、传承千年。

在现代社会,扬州通草花的发展存在一些问题,主要是因为通草花在当代社会的价值有待发掘。

通草花作为非物质文化遗产,面临着缺少传承人的问题;工艺复杂、耗时过长的问题也使其发展面临困难。

为扬州通草花找到在当代社会的立足之地,是亟待解决的问题。

关键词:扬州通草花历史发展制作工艺创新图2图1一、扬州通草花的发展历史扬州通草花的历史可以追溯到唐朝,其在清乾隆时期达到鼎盛,20世纪初由于战乱开始衰落m o通花草艺术有着上千年的历史,经历过重重磨难却没有消失在历史长河中⑵。

中华人民共和国成立后,扬州通草花迎来了传承发展的机会。

通草花艺人钱宏才的创新引领,通草花合作社的建立,为通草花的发展打开了一片新天地,一些优秀的通草花作品得以展出。

改革开放后,通草花继续发展,一些大型挂屏如《不似春光胜似春光》《梅兰松菊》等在全国各地展出。

在1979年的中国进出口商品交易会上,通花草第一次在这样的大型交易会上展出,获得一致好评。

此后,通草花的发展仍有起伏,其艺术价值逐渐为人所知。

二、扬州通草花的发展过程古代扬州地处江南,人文气息浓郁,水土湿润,使这里的女子对装扮更加在意。

宋人王观《扬州芍药谱》云:“扬人无贵贱皆戴花。

”⑶在民间节日活动中,也经常有各种工艺花供女性选择。

爱美之心人皆有之,因此,在扬州,通草花的发展迎来了鼎盛时期。

唐代许嵩所撰的六朝史料集《建康实录》记载,晋惠帝“令宫人插五色通草花”,这是人造工艺花用于装饰最早的记录。

清初,扬州地区将这种花艺称为“通草花”。

康熙年间,工部侍郎巡查扬州期间,他的部下孔尚任看到通草花后大为惊叹,写《像生菊花歌》赞之:“庄生庄生果绝技,颠倒花侯窃天意。

”⑷由此可见,当时扬州已经有大批手艺人开始制作并贩售通草花。

清末到民国时期,由于战乱纷争,扬州经济开始衰退,通草花技艺传承出现断层。

制作漆扇的满分作文暑假期间,我参加了社区活动:制作扬州非物质文化遗产之———漆扇。

走进大厅,映入眼帘的是一排排整齐的桌椅,每张桌上都摆放着一把白扇。

大厅前面有一张长桌,上面放着几包餐巾纸和彩漆。

桌下是三个盛满水的水桶。

看着这一切,我不由地对漆扇制作充满了期待。

不一会儿,参加活动的学员陆续来齐了,活动就正式开始。

社区的工作人员先向大家介绍了关于漆扇的知识:漆扇的制作基于中国传统漆艺中的“浮漆”技法,可以追溯到2000多年前的楚国,其技艺在18世纪广州外销到欧洲的家具中得到了广泛应用。

它利用了漆不溶于水的特性,在水面上形成独特的图案,并利用漆的吸附能力将其转移到扇面上,创造出独一无二的艺术品。

想不到一把小小的漆扇,竟藏着如此的奥秘,我内心的敬畏之情油然而生。

接着,便是演示环节了。

工作人员先将彩漆滴入水中,用小棒将颜料轻轻搅开,然后拿起扇子一边旋转着沉入水中,一边解释着:“扇子入水时可以Z字入水,也可旋转入水,最简单的要数斜插入水……”说话间,一把美轮美奂的漆扇已经浮出水面。

“哇!”“好漂亮!”人群中传来阵阵惊叹声,大家都跃跃欲试。

这时,工作人员才微笑着宣布制作开始。

于是,大家在三只桶前依次排起了队,活动有条不紊地进行着。

不一会儿,便轮到了我。

我先从桌上精心挑选了三种颜色:红、橙、黄,并将其滴入水中,只见彩漆轻盈滴落后便漂浮在水面上。

我学着工作人员的样子,轻轻吹开彩漆,“呼——”彩漆在水面上缓缓扩散开来,形成一幅流动的水上画卷。

接着,我拿起扇子,捏住扇柄,随着手腕的转动,扇面以优雅的Z字形轨迹缓缓沉入水中。

我的心跳也不由自主地加速起来,我屏住呼吸,紧张而又充满期待地注视着水面。

彩漆沿着水流的轨迹,缓缓攀附于扇面之上,在扇面荡漾出一道道波纹。

“哗!”我将扇面从水中提起,细细端:扇上红橙黄三色相互交织,相互融合碰撞,这温暖的颜色,让人不由联想到夕阳西下时那幅落日余晖的美景,如同天边烈焰翻滚的火烧云,让人感受到生命的热烈与奔放。

扬州的文化遗产作文200字

今天天气很舒适,老师带着我们去参观非物质文化遗产。

非物质文化遗产有用小三角做出来的仙鹤、福娃、龙虾、孔雀、水壶……五颜六色,非常好看。

还有用纸剪出的蝴蝶、竹子;还有用糖做出的马、蛇、龙、小猪、长颈鹿;还有用手工做出来的鲜花戒指、冰激凌娃娃。

用小珠珠穿出来的小球。

其中鲜花戒指是最引我注目的,大人戴就把它拧大,小孩戴就把它拧小。

还可以把它拧到铅笔头上,还可以用线绑在戒指的小环上当项链。

它真是一个多功能的戒指啊。

观看了这么多的作品,一个个象真的一样让我大开眼界,增长了见识。

我很高兴,我想到我不会做,我一下子又难过下来,但是我想到不会做可以学,我以后要好好学,发挥想象图片,观察力,争取给老师做的一模一样好看。

扬州如何更好地保护和传承非物质文化遗产扬州,这座拥有着悠久历史和灿烂文化的城市,孕育了众多珍贵的非物质文化遗产。

从精美的扬州剪纸到悠扬的扬州清曲,从精湛的扬州玉雕到独特的扬州评话,这些非物质文化遗产不仅是扬州人民智慧的结晶,更是中华民族文化宝库中的璀璨明珠。

然而,在现代社会的快速发展中,扬州的非物质文化遗产面临着诸多挑战,如何更好地保护和传承它们,成为了一个亟待解决的重要问题。

加强宣传教育是保护和传承扬州非物质文化遗产的重要基础。

通过各种媒体渠道,如电视、广播、报纸、网络等,广泛宣传扬州非物质文化遗产的历史渊源、艺术价值和文化内涵,让更多的人了解和认识它们。

可以制作专题纪录片、举办文化讲座、开展非遗进校园、进社区等活动,激发人们对非遗的兴趣和热爱。

例如,在学校开设非遗课程,邀请非遗传承人走进课堂,向学生们传授技艺,培养青少年对非遗的传承意识和责任感。

建立健全保护机制是关键所在。

政府应制定和完善相关的法律法规,为扬州非物质文化遗产的保护提供法律保障。

设立专门的保护机构,配备专业的工作人员,负责非遗的普查、登记、保护和管理工作。

同时,加大资金投入,用于非遗的抢救、保护、传承和发展。

此外,还可以建立非遗保护基金,鼓励社会各界积极参与捐赠和支持。

注重传承人的培养是保护和传承扬州非物质文化遗产的核心环节。

非遗传承人是传统文化的承载者和传递者,他们的技艺和经验是宝贵的财富。

政府和社会应给予传承人更多的支持和关注,提供必要的生活保障和创作条件,鼓励他们带徒授艺,培养新一代的传承人。

可以设立传承人补贴制度,对传承工作成绩显著的给予奖励。

同时,为传承人搭建展示和交流的平台,让他们有更多的机会展示自己的技艺,促进技艺的传承和创新。

创新发展是扬州非物质文化遗产保护和传承的必由之路。

在保持非遗原有特色和精髓的基础上,结合现代社会的需求和审美观念,对非遗进行创新和发展。

例如,将扬州剪纸与现代设计相结合,开发出具有时尚元素的剪纸产品;将扬州清曲与现代音乐元素融合,创作出更具时代感的音乐作品。

非物质文化遗产—扬州玉雕扬州玉雕工艺源远流长。

过去,扬州玉雕生产主要以手工作坊为主;建国后,随着扬州玉器厂的成立,扬州的玉雕行业有了一次整合,扬州玉雕工艺的发展与传承都进入了一个新的阶段。

然而,随着市场经济的深入发展,新的经济体制的出现,越来越激烈的市场竞争,扬州玉雕工艺再次面临新的考验。

一、扬州玉雕历史扬州的琢玉工艺源远流长,据相关史料记载,扬州的玉雕历史可以追溯到4000多年前的夏代。

在古籍《书经·禹贡篇》中有"雍州贡琳琅"、"扬州贡瑶琨"的记述。

1977年在扬州蜀岗,发现新石器时代的石器、陶器、玉器等以及氏族公共墓葬60多处,证明在夏代时的扬州一带已有了玉器制作工艺。

在江淮东部龙虬新石器时代遗址出土了玉璜、玉管等物,扬州汉代墓葬亦出土不少玉器,品类繁多,造型优美,且已采用透雕、阴线刻和浅浮雕手法。

唐代的扬州玉器工艺又达到新高峰,贵族豪门用玉件装饰楼阁,所谓"雕栏玉户"。

唐僖宗时,盐铁史高骈在扬州建有"御楼",用金玉制作蟠龙蹙凤数十万件,装饰其中,并将多年搜刮的扬州玉器珠宝数万件献给朝廷。

而唐代民间以玉器为佩、饰品亦渐开风气。

同时扬州玉器和琢玉技艺也陆续对外交流。

宋、元、明时代,扬州玉器已向陈列品方面发展。

宋代扬州玉雕出现了镂雕和练条技艺,为后来特色技艺的形成打下了基础,宋代扬州玉器已向陈设品发展,花鸟、炉瓶等品种日益丰富,造型、琢磨艺术水平大为提高。

清代民间玉雕工艺主要集中在北京、扬州、苏州、杭州、南京和天津等地,并且似有明确的分工,其中扬州善雕大件玉器,扬州玉匠又善于把玉雕艺术和书画艺术结合起来,于造型、纹饰方面,借用绘画中的透视效果,镂雕多层花纹,由近而深,由大到小,呈现出具有故事情节的生动画面。

到了清代中叶,扬州玉雕可以说诸品齐备,艺术水平空前提高,尤其是乾隆年间扬州玉雕进入全盛时期,扬州成为全国玉材主要集散地和玉器主产制作中心之一。

扬州有哪些有趣的非遗文化活动扬州,这座古老而美丽的城市,拥有着丰富多样且饶有趣味的非遗文化活动。

这些活动不仅承载着扬州的历史记忆,更展现了扬州人民的智慧和创造力。

首先要提到的是扬州的雕版印刷技艺。

雕版印刷术始于唐朝,在扬州得到了很好的传承和发展。

走进扬州的雕版印刷工作室,你会看到工匠们精心挑选木材,经过一系列复杂的工序,将文字和图案反刻在木板上。

而后,他们熟练地刷上油墨,铺上纸张,轻轻按压,一幅精美的印刷品便跃然纸上。

这一过程充满了神秘和魅力,让人不禁感叹古人的智慧。

在一些非遗文化活动中,还会邀请游客亲自体验雕版印刷的魅力,让大家亲手制作一份属于自己的印刷作品。

扬州剪纸也是极具特色的非遗文化活动之一。

扬州剪纸以其线条清秀流畅、构图精巧雅致而闻名。

剪纸艺人仅凭一把剪刀和一张纸,就能剪出各种栩栩如生的形象,如花鸟鱼虫、人物故事等。

在一些传统节日或庆典活动中,常常能看到扬州剪纸的身影。

比如春节时,窗户上贴上精美的剪纸窗花,增添了喜庆的氛围。

此外,还有专门的剪纸展览和剪纸技艺教学活动,吸引着众多爱好者前来学习和欣赏。

扬州的古琴艺术同样令人陶醉。

扬州是古琴的重要发源地之一,这里的古琴演奏风格独特,韵味悠长。

在一些文化场所,会定期举办古琴音乐会,琴师们身着古装,端坐琴前,指尖轻拨琴弦,那悠扬的琴音仿佛能穿透时光,将人们带回到古代的扬州。

同时,也有针对初学者的古琴培训课程,让更多人能够领略古琴的魅力。

扬州评话也是扬州非遗文化中的瑰宝。

评话艺人通过生动的语言、丰富的表情和精彩的表演,讲述着历史故事、民间传说。

他们一人一桌一椅,便能营造出一个丰富多彩的世界。

在茶馆、社区活动中心等场所,经常能看到扬州评话的表演,观众们围坐在一起,听得津津有味。

扬州的木偶戏更是深受小朋友们的喜爱。

木偶造型精美,动作灵活。

艺人们在幕后操纵着木偶,演绎着各种有趣的故事。

木偶戏不仅具有娱乐性,还能让孩子们在欢乐中了解传统文化。

在一些学校和幼儿园,也会邀请木偶戏艺人进行表演,让孩子们近距离感受这一独特的艺术形式。

扬州“三头宴”是什么来历?扬州”三头宴“ 清炖狮子头、拆烩鲢鱼头和扒烧整猪头三个菜肴组成,是扬州非物质文化遗产的代表。

狮子头是扬州的家常菜,基本家家户户都会做,日本田中角荣和美国总统尼克松、里根访华时候,曾作为国宴菜招待贵宾。

在日本和东南亚等国家及港澳地区都有一定的影响。

清炖狮子头在隋代已经时四大名菜,古时称作“葵花大斩肉”,宋代著名诗人杨万里品尝后,写下“却将一脔配两螯,世间莫有扬州鹤”诗句。

还记得《舌尖上》的中国也曾单独介绍。

狮子头虽是传统手艺,又可以随季节在材料上适时改变。

一般在秋冬制作,因为要加上蟹肉蟹黄,如果是在春天吃,酒店会用河蚌炖狮子头,异常鲜美,而在清明前后,春笋、芽笋冒尖,笋脆嫩清香,又可以做笋焖狮子头。

端午前后,鮰鱼正值肥美,以鮰鱼的鱼腩和鱼肉混合猪瘦肉丁,可做鮰鱼炖狮子头,所以就是一年四季都有品尝的时候,让客人尝到不同味道。

拆烩鲢鱼头:相传源自清朝末年一个朱财主家。

朱财主请来一些工匠砌一座绣楼,但朱财主很吝啬,给工匠们提供的伙食很差,于是工匠们就磨洋工。

一日财主的小妾过生日,他请来名厨招待宾客,其中有一道以大鲢鱼鱼身为主料的菜品,鱼身做菜,鱼头却无用处。

财主觉得鱼头丢掉可惜,便吩咐厨师将鱼头剔骨烹煮给工匠们吃(不是体贴,而是怕鱼骨头太多使得吃起来耽误工时)。

名厨虽从未做过这样的菜品,但厨艺高超,将鱼头劈开,先煮至离骨,拆除鱼骨后再入锅中大火调味出锅,烧成的鱼头美味异常,工匠们很快就吃光了。

之后厨师经过多次改良,最终使得拆烩鲢鱼头誉满淮扬。

扒烧整猪头的来历有诗为证。

清代的白沙惺庵居士在《望江南百调》中写道:“扬州好,法海寺闲游。

湖上虚堂开对岸,水边团塔映中流,留客烂猪头。

”清朝乾隆年间,扬州法海寺有一位莲法师,擅长烹调,尤其是烧的猪头肥嫩香甜美味。

他经常以这道菜款待施主,许多食客也慕名而来,誉为“味压江南”。

后来这手艺传给寺中的一位厨师,厨师在外面开了饭馆,专门制作烧整猪头。

扬州古运河非物质文化遗产古运河催生和哺育了扬州城,在孕育了丰富灿烂的物质文化遗产的同时,也培育了大量非物质文化遗产。

扬州雕版印刷技艺、扬州漆器髹饰技艺、扬州玉雕、扬派盆景、扬州“三把刀”技艺、扬州清曲、扬州评话、扬州弹词、扬州民歌、扬剧以及扬州木偶戏等,都是扬州运河文化的精髓,表达了扬州民的非凡创造力和特有的地域文化精神。

此外,还有吟咏运河的诗词歌赋、由运河作要重要传播渠道的扬州宗教文化等,也都是扬州古运河非物质文化遗产的组成部分。

现举要如下:【扬州雕版印刷技艺】中国雕版印刷术是一种民族特征鲜明、传统技艺高度集中的人类非物质文化遗产,扬州雕版印刷技艺是中国雕版印刷术的典型代表。

这一技艺始于唐代,以后历代都有发展,到清代到达空前兴盛。

扬州曾是历代的全国印刷中心之一,清代扬州诗局奉旨刊刻的《全唐诗》,因校刻俱精而在全国产生过重大影响。

传统雕版印刷工艺流程极为复杂,包含备料、雕版、印刷与套色、装帧四个环节。

目前国内唯有扬州的广陵古籍刻印社保存着全套雕版印刷工艺,集中着一批雕版印刷艺人,珍藏着近30万块雕版版片,继续采用印刷线装古籍,使中国的雕版印刷传统工艺及其文化形态得以薪火相传,因而被誉为“中国一宝”。

2005年,扬州中国雕版印刷博物馆建成开放。

【扬州漆器髹饰技艺】扬州漆器髹饰技艺起于战国,兴于汉唐,盛于明清。

其风格清新,典雅绚丽,富于东方神韵,成为中国传统漆器艺术的一个重要流派。

在艺术风格上,它兼具北派漆器的雄浑和南派漆器的精致,同时又独扬州的地理与人文特征。

在工艺技法上,点螺、雕漆、雕漆嵌玉、刻漆、平磨螺钿、彩绘(雕填)、骨石镶嵌、楠木雕漆砂砚、磨漆画等装饰工艺各具特色,精妙神奇。

当代扬州漆器艺术正处于炉火纯青的全盛期,品种齐全,佳作迭出。

扬州漆器厂的“漆花”牌漆器最负盛名,多次荣获国际国内金奖,数十件作品被选为国礼赠送国际友人,或在人民大会堂等重要接待场所陈列,或被国家征集为珍品收藏。

2004年,扬州漆器髹漆饰技艺被国家质检总局批准实施原地产保护。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。