抗性白粉病的防治

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:7

白粉病的症状与防治白粉病是一种常见的真菌病害,它通常在植物的叶片和茎上形成白色粉末状的菌丝和孢子。

下面是白粉病的一些常见症状以及防治方法:症状:1.白色粉末状物质:最常见的症状是植物叶片和茎上出现白色粉末状物质,这是白粉病菌丝和孢子的堆积。

白粉病菌丝和孢子会覆盖叶片的上表面和/或下表面。

2.叶片变黄和萎缩:白粉病会导致叶片逐渐变黄,叶片的生长可能受到抑制,叶片可能会逐渐萎缩甚至掉落。

3.形状异常:受感染的花朵和果实可能变得异常,形状不规则。

防治方法:1.剪除和处理:发现受感染的叶片、茎和花朵时,及时剪除并彻底处理。

将剪除的植物部分远离健康植物,避免病害的传播。

2.清洁和通风:保持植物周围的清洁和通风有助于减少真菌的生长和传播。

及时清除落叶和其他植物残渣,避免植物之间的过于拥挤。

3.生物防治:引入天敌如瓢虫、寄生蜂等有助于控制白粉病的传播。

这些天敌会捕食白粉病菌,从而减轻病害的程度。

同时,培养和保护益生菌和土壤微生物群落有助于增强植物的免疫力。

4.杀菌剂防治:在严重感染的情况下,可以考虑使用杀菌剂进行防治。

可选择适合白粉病的杀菌剂,并按照产品说明书上的建议正确使用。

使用杀菌剂时,应遵循安全操作指南,并注意对植物和环境的影响。

重要的是,白粉病在温暖湿润的气候下更容易发生,因此保持植物周围的环境干燥并避免叶片过度湿润是预防白粉病的重要措施之一。

以下是一些额外的防治建议:5.植物选择:选择抗白粉病的品种或种植无病毒的健康植物,以减少感染的风险。

6.预防措施:在种植新植物之前,确保将其检查清洁,并且没有白粉病的迹象。

不要将已受感染的植物引入健康的植物群体中。

7.植物间距:确保植物之间有足够的间距,以促进空气流通,减少湿度和增加阳光照射,有助于防止白粉病的传播和发生。

8.灌溉管理:避免在植物的叶片上进行喷洒灌溉,尤其是在晚上或湿润的天气条件下。

使用滴灌系统或将水直接送到植物的根部,以减少叶片上的湿度。

9.空气循环:通过修剪和修整植物来促进空气循环,这有助于减少湿度和防止真菌病害的发生。

白粉病防治方法白粉病是一种常见的植物病害,主要发生在叶片上,严重影响植物的生长和产量。

为了有效地防治白粉病,我们需要采取一系列措施。

一、预防白粉病的发生1.选择抗病品种:在种植时,应选择抗白粉病的品种。

通过选用抗性强、适应性好的品种来降低白粉病的发生率。

2.保持环境卫生:及时清除落叶、枯枝等有机垃圾,保持田间环境干净整洁,减少病菌滋生的机会。

3.加强通风:增加空气流通量可以降低湿度,从而减少白粉病菌滋生的机会。

二、化学防治1.药剂选择:首先要根据不同作物和不同阶段选用合适的药剂。

常用药剂有多菌灵、硫酸铜等。

2.药剂浓度:药剂浓度应根据实际情况进行调整。

通常情况下,浓度过低会导致药效降低,而浓度过高则会对植物造成伤害。

3.喷雾时间:药剂的喷雾时间应在早晨或傍晚,避免在高温时喷洒,以免药物被蒸发掉。

三、生物防治1.利用天敌:可以引入一些天敌来捕食白粉病菌。

例如,可以引入蚜茧蜂、寄生蜂等天敌来控制白粉病的发生。

2.利用微生物:可以利用一些微生物来防治白粉病。

例如,可以使用乳酸菌、枯草芽孢杆菌等微生物制剂来抑制病原菌的生长。

四、其他防治方法1.使用有机肥料:适当施用有机肥料可以提高土壤的肥力,增强植物的免疫力,从而减少白粉病的发生。

2.修剪枝条:及时修剪枝条可以增加空气流通量,降低湿度,从而减少白粉病的滋生。

3.清除感染部位:如果发现植株已经感染了白粉病,应及时将叶片、枝条等感染部位清除干净,以免病菌继续扩散。

综上所述,白粉病的防治需要综合考虑多种因素,包括品种选择、环境卫生、药剂选择等。

通过采取一系列科学有效的措施,可以有效地防治白粉病的发生。

白粉病的防治方法白粉病是一种由真菌引起的植物病害,主要影响叶片和茎干,造成叶片变黄、枯死、落叶等症状,严重时会导致植物死亡。

针对白粉病的防治方法主要包括生物防治、物理防治和化学防治等多种手段。

下面将对各种防治方法进行详细介绍。

一、生物防治:1. 使用抗病品种:选择抗病性较强的品种进行种植,可以减少白粉病的发生。

在选用品种时,可以参考相关的品种抗病性评价资料,选择抗白粉病的品种。

2. 着重施肥调理:保持植物的健康生长状态,增强免疫力,对白粉病具有一定的抵抗力。

适量施用有机肥料,如腐熟的堆肥或腐烂的鸡粪等,可增加植物的养分供给,提高植物抵抗病害的能力。

3. 合理间作栽培:采用混栽或轮作的方式,对白粉病具有抑制作用。

间作可以增加植物间的竞争,减少白粉病菌的传播和扩散。

4. 利用天敌:天敌对于白粉病的防治具有重要作用。

通过放生天敌,如寄生性蜂类、捕食性昆虫等,可以有效控制白粉病的发生。

同时,避免滥用化学农药,以免对天敌产生不利影响。

二、物理防治:1. 清除病残体和生菌源:及时清除感染了白粉病的植物部分,包括叶片、茎干等,以减少病菌的存活和传播。

同时,还要清除病源植物,避免病斑的扩散。

2. 剪除病叶和病枝:及时发现植物上出现白粉病症状时,应将受病叶和病枝剪除并及时销毁,以减少病原菌的传播。

3. 提供良好的通风环境:白粉病喜欢潮湿环境,通过提供良好的透气条件,可以减少病菌的繁殖和传播。

三、化学防治:1. 选用合适的农药:针对白粉病的防治,可以选择有效的农药进行喷洒。

常用的药剂有三唑类、菌脂类、酮细胞素类等。

在使用农药时,要注意按照标签说明进行正确使用,避免滥用和超量使用。

2. 轮换使用农药:白粉病对农药具有一定的抗药性,因此可以选择不同作用机制的农药进行轮换使用。

轮换使用可以减少白粉病对农药的抗性产生,提高防治效果。

3. 定期喷药:按照农药的使用说明,合理制定喷药的时间和频率。

白粉病一般在春季和秋季发病较为严重,可以在发病前和发病初期进行预防性喷药,以控制病情的发展。

小麦白粉病打什么药,产生的原因及症状

要问小麦白粉病打什么药,产生的原因及症状,据悉可以使用杂环类包括如乙嘧酚、乙嘧酚磺酸酯,三唑类包括三唑酮、己唑醇、丙环唑、戊唑醇、氟环唑等和甲氧基丙烯酸酯类包括嘧菌酯、醚菌酯等,其中己唑醇、戊唑醇、氟环唑等预防成效良好,但医治成效不稳固,杂环类乙嘧酚和乙嘧酚磺酸酯的防治成效好,但是极易产生抗性。

一、小麦白粉病打什么药

市场上适用于防治小麦白粉病的药剂有杂环类包括如乙嘧酚、乙嘧酚磺酸酯,三唑类包括三唑酮、己唑醇、丙环唑、戊唑醇、氟环唑等和甲氧基丙烯酸酯类包括嘧菌酯、醚菌酯等,杂环类乙嘧酚和乙嘧酚磺酸酯具有很好的防治成效,但是产生抗性很快,己唑醇、戊唑醇、氟环唑等具有良好的预防成效,但是医治的成效不稳固。

二、产生的原因及症状

1、原因:分为气候原因和管理原因,气候原因是产生在气温15-20℃、相对湿度70%极可能产生,少雨地区当年雨多则容易产生,而多雨地区当年雨少反而会着落产生率。

2、症状:一样危害的是叶片,严重时也会危害叶鞘、茎秆和穗部,叶片背部的病斑呈白色粉状霉层,在严重时会覆盖叶片大部或全部,且霉层的厚度可以到达2毫米,到了后期逐渐变为灰色,且上面有黑色小颗粒,而茎和叶鞘受害后,植株容易倒伏,且会产生不抽穗现象。

各作物白粉病图谱,防治方法详解!白粉病是一种严重的农作物病害,分布广泛,防治困难。

引起白粉病的是子囊菌亚门白粉病目的真菌,种类很多。

这类病菌在10-30℃温度下就能产生分生孢子并萌发,不需要很高的湿度,每10天就能完成一次感染周期;所以作物在一个生长季节内能被多次感染,一旦发生就很快蔓延。

特别是在大棚温室里种植的时候,给农业生产带来了巨大的损失。

国内白粉病防治药剂大致经历了以下四个阶段:第一阶段:有机硫类杀菌剂以代森锰锌为代表的有机硫类杀菌剂,是广谱保护性杀菌剂。

作用机制是抑制菌体内丙酮酸的氧化及病菌孢子萌发,阻止病菌侵入。

该类药剂除对白粉病有效外,对作物的大部分病害均有防治作用,此类药剂不易产生抗性,但对侵入植物体内的菌丝体杀伤作用很少,用药量相对较大,属于保护性杀菌剂。

第二阶段:苯并咪唑类杀菌剂以多菌灵为代表的苯并咪唑类杀菌剂,是一种高效、低毒、广谱的内吸性杀菌剂,具有治疗和保护双重功效,对白粉病有较强的抑制作用。

主要作用机制是干扰病菌的有丝分裂中纺锤体的形成,从而影响细胞分裂。

由于该类药剂的大多数品种如苯菌灵、硫菌灵、甲基硫菌灵等在草莓上应用后最终均转化成共同的抑菌毒物多菌灵,因此长期使用易产生抗药性。

第三阶段:三唑类杀菌剂三唑类杀菌剂是防治白粉病的新技术,它能抑制病菌合成麦角甾醇(也叫麦角甾醇的生物合成抑制剂),破坏菌体细胞膜,影响菌丝和孢子的生长。

这类药剂有很多优点,比如高效、广谱、低残留、持效期长、内吸性强等,还能保护、治疗、铲除和熏蒸。

这类杀菌剂的种类主要有三唑酮、腈菌唑、四氟醚唑等。

三唑酮在草莓白粉病防治上的应用,一开始效果很好,但后来白粉病对三唑酮产生抗性,而且三唑酮对草莓也有药害和抑制作用。

腈菌唑和四氟醚唑是新一代三唑类杀菌剂。

它们比三唑酮药效更强,用药量更少,安全性高,对草莓抑制作用小,是现在草莓生产上用得最多的三唑类药剂。

腈菌唑和四氟醚唑不仅能治疗白粉病,还能预防白粉病,比三唑酮更好。

《白粉病对花卉的危害及防治》xx年xx月xx日•白粉病危害及症状•白粉病的发病规律•白粉病的防治方法•防治措施的应用目•结论录01白粉病危害及症状白粉病侵染会导致花卉品质下降,影响其观赏价值和销售价格。

白粉病对花卉的影响品质下降白粉病危害会影响花卉的正常生长,导致植株矮小、生长不良等问题。

生长受阻白粉病侵染会降低花卉的抗逆性,使其难以抵抗不良环境条件。

抗逆性减弱传播途径白粉病的分生孢子可随空气流动、雨水飞溅或昆虫传播,也可通过寄主间的相互接触而传播。

初侵染源白粉病的主要初侵染源包括病残体、菌丝和分生孢子。

再侵染一旦条件适宜,白粉病的分生孢子会不断产生并再次侵染寄主。

白粉病侵染循环受害叶片初期出现退绿黄斑,随后出现白色粉层,严重时整个叶片被白粉覆盖,引起叶片黄化、早落。

主要受害部位及症状叶片受害茎和花柄会出现白色粉层,严重时会导致花蕾枯萎、花朵开裂和脱落。

茎和花柄受害花和果实会出现白色粉层,影响其观赏价值和商品价值。

花和果实02白粉病的发病规律环境条件环境条件如湿度、温度、光照等因素对白粉病的繁殖和传播有着重要影响。

寄主抗性不同花卉品种对白粉病的抗性存在差异,某些品种的花卉可能更容易感病。

菌源白粉病病原菌的来源包括病残体、菌丝和分生孢子等,这些都可以成为初侵染源。

发病因素分生孢子可随空气流动进行传播,当花卉叶片上有水膜或湿度较大时,分生孢子便容易萌发并侵入叶片组织。

气传白粉病病原菌也可以通过花卉之间的接触进行传播,如昆虫咬食花卉后,从一个植株传到另一个植株。

接触传播侵染途径影响因素温度和湿度是影响白粉病发病的重要因素。

在高温、高湿的环境下,白粉病的繁殖和传播速度会加快。

温湿度光照种植密度施肥光照强度和时长对白粉病的发病也有影响。

光照不足的环境下,白粉病的发病概率会增加。

种植密度过大的情况下,通风不良、湿度增加,有利于白粉病的传播。

过量施肥会导致营养生长过旺,植株组织柔嫩,抗病能力降低,从而增加白粉病的发病风险。

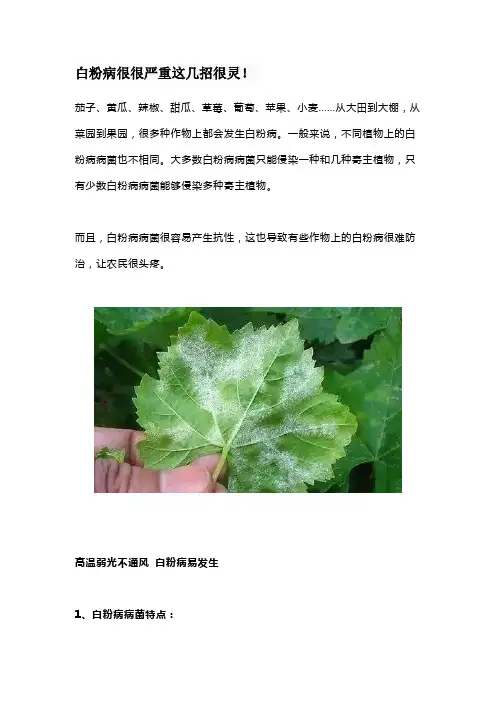

白粉病很很严重这几招很灵!茄子、黄瓜、辣椒、甜瓜、草莓、葡萄、苹果、小麦……从大田到大棚,从菜园到果园,很多种作物上都会发生白粉病。

一般来说,不同植物上的白粉病病菌也不相同。

大多数白粉病病菌只能侵染一种和几种寄主植物,只有少数白粉病病菌能够侵染多种寄主植物。

而且,白粉病病菌很容易产生抗性,这也导致有些作物上的白粉病很难防治,让农民很头疼。

高温弱光不通风白粉病易发生1、白粉病病菌特点:白粉病病菌属于专性寄生菌,寄生能力很强,菌丝体或分生孢子萌发以后不必借道伤口,可以通过气孔或直接侵入进寄主器官的表皮。

寄主植物的器官表皮越薄嫩,白粉病的发生几率和被害程度就越高。

2、症状白粉病病菌引起的病害在基本症状表现上很相似,即在被侵染部位上有白色或灰白色粉状物,病害发生后期在感病部位表面上形成小黑点(闭囊壳)。

白粉病病菌属于专性寄生菌,寄生能力很强,白粉病病菌在叶片背面侵入的几率更高。

3、白粉病生存(1)白粉病病菌的分生孢子特别发达,且大多数分布在被侵染部位的表皮外面,在温湿度和营养条件合适的时候,分生孢子和菌丝萌发形成芽管侵入进寄主表皮细胞之间,形成吸器吸收寄主细胞的营养。

也就是说,白粉病病菌在寄主植物的表皮层内外分布最多,在被害部位的深层病菌数量很少。

(2)白粉病病菌属于专性寄生菌,寄生能力很强,菌丝体或分生孢子萌发以后不必借道伤口,可以通过气孔或直接侵入进寄主器官的表皮。

在叶片的背面气孔数量更多,所以,白粉病病菌在叶片背面侵入的几率更高。

大水量、轮换用药防病效果好1、农业防治①选抗病品种。

②改善通风透光条件。

③平衡施肥,补充钙、硅肥。

叶面补充钙和硅,对提高植物的抗病能力有明显的效果。

加强栽培管理辣椒、番茄最好不要与茄果类、瓜类蔬菜连作,建议能与葱、蒜类蔬菜轮作。

合理密植,避免栽培密度过大。

施足充分发酵的有机肥,增施磷钾肥,提高植株的抗病能力。

2、清除菌源及时摘除植株下部的老叶、病叶,清除因白粉病造成的落叶,减少再侵染的菌源。

防治白粉病、灰霉病的药剂很多,白粉病可用苯醚甲环唑、四氟咪唑、醚菌酯、乙嘧酚磺酸酯等药物防治,灰霉病可用嘧霉胺、腐霉利、木霉菌、过氧乙酸、丁子香酚、丙烷脒、乙霉威、异菌脲、菌核净、啶酰菌胺、氟唑菌胺等药物防治,当前防治白粉病的特效药拜耳公司的露娜森,灰霉病是巴斯夫的健达,希望我的回答起到抛砖引玉的作用,能为你提供一点点帮助。

灰霉病是被葡萄孢属(Botrytis)的真菌侵染所造成的一类病害的总称,主要危害植物花、叶片和果实,在低温高湿的情况下最容易发生,严重时导致作物减产甚至绝收。

花、果、叶、茎均可发病,果实染病,青果受害重,残留的柱头或花瓣多先被侵染,后向果实或果柄扩展,致使果皮呈灰白色,并生有厚厚的灰色霉层,呈水腐状,叶片发病从叶尖开始,沿叶脉间成“V”形向内扩展,黄褐色,边有深浅相间的纹状线,病键交界分明。

主要防治药剂:嘧霉胺腐霉利乙霉威异菌脲福美双菌核净啶酰菌胺氟唑菌胺嘧霉胺通过抑制病菌侵染酶的分泌从而阻止病菌侵染,并杀死病菌。

具有保护和治疗作用,同时具有内吸和熏蒸作用。

对灰霉病特效,目前已有抗性产生。

对茄子、豆类、大棚樱桃等敏感,容易出药害。

腐霉利主要是抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用,内吸性好,低温高湿条件好。

乙霉威药剂进入菌体细胞后与菌体细胞内的微管蛋白结合,从而影响细胞的分裂,与多菌灵有交互抗性。

与多菌灵有负交互抗性,也是多菌灵抗性灰霉菌会对乙霉威很敏感。

一般不作为单剂使用。

异菌脲广谱触杀型杀菌剂, 对孢子、菌丝体、菌核同时起作用,抑制病菌孢子萌发和菌丝生长。

在植物体内几乎不能渗透,属保护性杀菌剂。

本药剂对灰葡萄孢属、核盘属、链孢霉属、小菌核属、丛梗孢属具有较好的杀菌作用。

菌核净杀菌内渗作用,持效期长,对灰霉病主要在防效。

茄子黄瓜防治3000倍以上,其他1200倍以上.啶酰菌胺是于线粒体呼吸链中琥珀酸辅酶Q 还原酶抑制剂, 对孢子的萌发有很强的抑制能力, 且与其它杀菌剂无交互抗性。

小麦白粉病症状和防治措施介绍对于小麦种植户朋友来说,小麦白粉病是一种非常让人感到头疼的病害,由于小麦白粉病不仅危害严重而且爆发快,如果没有及时做到正确防治,就会严重影响产量。

下面一起学习小麦白粉病防治措施。

一、小麦白粉病发病原因1.品种原因一样来说,不同品种品种在抗病能力上具有很大的差异性,在相同的生育条件下,使用抗病能力差品种种植的小麦,白粉病发病率会更高。

虽然说现在很多小麦品种都对白粉病有一定的抗性,但大部分的品种在抗白粉病性的实际能力并不太高,这是导致导致小麦白粉病产生的主要原因之一。

2.温度原因小麦白粉病在0-30度的环境中都可以发病,但是最合适的发病温度范畴尾15-20度,当温度高于35度或者低于10度时,发病率会减少,病情发展会受抑,病害程度会减轻。

一样来说,小麦白粉病大多产生在天气暖和、湿度较大的季节,春季的3-5月温度较高、降水较多,是小麦白粉病的高发期。

特别在春季回暖比较快、湿度比较大的地区,早春时很容易爆发小麦白粉病。

3.湿度原因在湿度方面来说,当田间相对湿度超过70%,小麦极有可能产生白粉病,但当田间相对湿度超过80-85%以上时,就会导致小麦白粉病大范畴的爆发流行。

这一点在正常年份降雨少、但当年春季多雨的小麦种植区,白粉病危害较为严重。

另外,在春季小麦返青拔节时,如果播种期过早、种植密度过大、郁闭不透风、氮肥使用过量的麦地,在遇到连续阴雨天气、光照不足的天气,都有可能造成白粉病的爆发流行,特别在遇到大风时容易产生倒伏,会进一步的加重病情危害。

这一点大家一定要注意。

4.施肥不当的原因很多地方的农户仍旧存在偏施氮肥、磷钾肥使用不足的不良施肥习惯。

在墒情肥力较好的情形下,氮肥使用过量,会造成苗株体内营养比例失衡,小麦因过旺生长、贪青旺长、茎秆细长瘦弱、易倒伏,从而着落自身的生理抗病抗逆性,在白粉病高峰期更容易染病受害。

二、小麦白粉病症状表现小麦在感染白粉病早期时,先会在叶片上方显现1-1.5毫米大小的白色小斑点,随着病情的发展,这些病斑会逐渐发展和扩大为长椭圆性或近圆形且长有白色霉粉的白色霉斑(白色霉粉是白粉病的分生孢子和菌丝体),在发病后期时,这些病斑会连合成片、变成灰白色或浅褐色,并显现很多针头大小的散生黑色小点粒(是白粉病菌的闭囊壳),病情十分严重时会导致小麦植株看起来从上到下整体覆盖着一层灰白色到淡褐色的霉层。

白粉病的防治工作总结

白粉病是一种常见的植物病害,主要发生在叶片表面,给植物生长和发育带来严重影响。

为了有效防治白粉病,我们需要采取一系列的防治工作,从而保障植物的健康生长。

首先,定期对植物进行观察和检查,及时发现白粉病的病害症状。

一旦发现白粉病的迹象,应立即采取措施进行防治,避免病害的扩散。

其次,保持植物生长环境的清洁卫生,及时清除落叶和枯枝等植物残余物,减少病害的滋生和传播。

定期对植物进行修剪和整理,保持植物的通风透光,减少白粉病的发生。

另外,选择抗病性强的植物品种进行种植,提高植物的抗病能力。

在植物生长过程中,定期进行施肥和养护,保持植物的健康生长,增强植物的自身免疫能力,降低白粉病的发生率。

最后,合理使用化学药剂进行防治,选择对白粉病有良好控制效果的农药,并按照使用说明进行正确施药,避免对环境和人体造成危害。

同时,定期轮换使用不同的农药,避免病害对农药产生抗性。

总的来说,白粉病的防治工作需要综合多种手段,包括观察检查、环境卫生、植物抗病性提高和化学药剂防治等方面。

只有全面做好这些工作,才能有效预防和控制白粉病的发生,保障植物的健康生长。

白粉病特效药有哪些白粉病是一种常见的植物病害,广泛影响着农作物的生长和产量。

白粉病引起的叶面白粉状病斑,对农作物的光合作用和养分吸收造成严重影响,严重损害了农民的经济效益。

为了控制白粉病的蔓延,研究人员开发了一些特效药物,能够有效预防和治疗白粉病。

本文将介绍一些白粉病特效药物的种类和使用方法。

首先,化学合成药物是预防和治疗白粉病的主要药物之一。

其中,菌脲类药物是最常使用的一类,例如,新硫菌脲和多菌脲。

这些药物能够通过破坏白粉病菌的细胞膜结构,抑制其生长和繁殖,达到控制病害的目的。

使用时,只需将药物稀释后喷洒在叶面上即可。

此外,叶下铝等金属离子也有一定的杀菌作用,可以用于白粉病的防治。

除了化学合成药物,有机肥料也可以作为特效药物来控制白粉病。

有机肥料中含有多种有益微生物,能够与作物共生,增强其免疫力抵抗病害入侵。

有研究表明,施用有机肥料可以显著降低白粉病的发病率和病害程度。

有机肥料可以通过直接喷洒、追施等方式施用,具体使用方法需根据作物的生长阶段和病情来确定。

此外,农药也是一种常用的白粉病特效药物。

不同类型的农药对白粉病的治疗效果各异。

例如,除草剂草甘膦能够有效控制白粉病的发病,并且具有持久的杀菌效果;杀虫剂拜克灵和噻虫嗪也可以用于白粉病的防治。

但是,使用农药进行病害控制需要严格遵循使用说明和剂量,以免对环境和人体健康造成不良影响。

另外,生物农药也被广泛应用于白粉病的防治。

生物农药是利用生物制剂来防治病害的一种绿色控制手段。

例子包括微生物制剂、植物提取物和昆虫幼虫的杀菌酶等,这些特效药物可以抑制病原菌的生长和繁殖。

由于生物农药对环境友好,不会对作物和人体健康产生负面影响,因此得到了广泛的应用。

除了以上介绍的特效药物,还有一些新的防治方法也值得关注。

例如,基因工程技术的发展使得通过转基因策略来增强作物对白粉病的抵抗力成为可能。

利用基因工程方法,研究人员可以将具有抗病基因的DNA序列导入到作物的基因组中,从而使作物对白粉病产生抗性。

白粉病防治措施一、白粉病的危害白粉病是一种常见的植物病害,主要危害植物的叶片、茎和花果。

受害植物的叶片和茎会出现白色或灰白色的粉状物,花果受害后会导致落花落果,严重影响植物的生长和产量。

白粉病的发生与环境条件密切相关,如湿度、温度、光照等。

在适宜的条件下,白粉病菌的繁殖迅速,导致病害迅速蔓延。

二、白粉病的防治措施1. 农业防治(1)选择抗病品种:选择对白粉病具有较强抗性的品种是防治白粉病的重要措施。

不同品种对白粉病的抗性有较大差异,因此,在选择品种时,应充分了解其抗病性能。

(2)加强田间管理:合理密植,保持田间通风透光,降低田间湿度,防止湿度过大,有利于控制白粉病的发生。

同时,要合理施肥,增施有机肥和磷钾肥,提高植物的抗病能力。

(3)清洁田园:在收获后或春季耕作前,清除田间的残枝落叶和杂草,减少白粉病的越冬菌源。

2. 生物防治利用天敌和有益微生物进行生物防治是近年来发展起来的一种新型防治技术。

如瓢虫、草蛉等天敌可以控制白粉病菌的繁殖,降低病害发生程度。

此外,一些微生物如细菌、真菌等也可以用来防治白粉病。

3. 化学防治在必要时,可以使用化学药剂进行防治。

常用的药剂有:多菌灵、甲基托布津、百菌清等。

在使用化学药剂时,应严格按照使用说明进行配制和施用,避免造成药害和环境污染。

三、防治效果及注意事项通过采取以上防治措施,可以有效控制白粉病的发生和蔓延,提高植物的生长和产量。

但在防治过程中,应注意以下几点:1. 选用抗病品种时,应考虑到不同地区的气候条件和种植环境,选择适合当地种植的品种。

2. 加强田间管理时,应注意合理密植和通风透光,避免湿度过大。

同时,应根据植物的生长需要合理施肥,提高植物的抗病能力。

3. 在使用化学药剂时,应选择低毒、低残留的药剂,避免造成药害和环境污染。

同时,应严格按照使用说明进行配制和施用,避免用量过大或过小影响防治效果。

4. 在生物防治中,应注意保护天敌和有益微生物的生态环境,避免过度使用化学药剂对其造成影响。

豆科作物白粉病虫害防治豆科作物是我国的重要经济作物之一,广泛种植于各地。

然而,豆科作物在生长过程中常常受到白粉病和虫害的威胁,严重影响产量和品质。

为了有效预防和控制豆科作物的白粉病虫害,采取一系列科学合理的防治措施至关重要。

本文将介绍一些可行的防治方法。

一、白粉病的防治白粉病是豆科作物常见的真菌病害,主要通过病菌的孢子传播。

为了防治白粉病,以下措施可供参考:1.良种选择:选择抗白粉病的优良品种,这是预防病害的基础。

优良品种具有高抗性,能够减少病害的发生和传播。

2.病害源清除:病株和病叶应及时清除,避免病菌的繁殖和扩散。

3.合理施肥:施肥要均衡、科学,避免过量施肥导致豆科作物的生长虚弱,易受病害侵袭。

同时,适量施用含有微量元素的肥料,增强植物的抵抗力。

4.病害监测:定期对豆科作物进行病害监测,及时发现白粉病的早期症状,以便采取相应的防治措施。

5.药剂喷洒:在发病初期可以使用合适的药剂进行喷洒,如石硫合剂、三唑酮等具有良好杀菌效果的农药。

二、虫害防治豆科作物也常受到各种虫害的侵袭,如豆蝽、豆荚象等。

以下是一些常见的防治方法:1.农业措施:采用轮作制度,合理选择豆科作物的栽培地点,避免传统单一连作。

及时清除腐败豆荚和虫害的来源,减少虫害的滋生。

2.生物防治:利用天敌、寄生虫和病毒等天然的生物控制因素来防治虫害。

例如,引入食草动物和益虫,促进自然界中的平衡。

3.化学防治:在严重虫害发生的时候,可以选择使用安全有效的农药进行喷洒。

但在使用农药时应注意使用剂量和使用时机,防止对环境和人体造成危害。

4.防治技术创新:随着科技的进步,现代农业也出现了一些新的虫害防治技术,如诱杀技术、陷阱技术和遗传工程等。

总结:豆科作物的白粉病虫害对其生长和发展造成了严重的威胁,为了保证产量和品质,采取一系列防治措施是必要的。

合理选择优良品种、病害源清除、定期监测并喷洒合适的农药是防治白粉病的有效措施。

对于虫害防治,采取轮作制度、生物防治和化学防治等方法可以减少虫害的发生和侵害。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。