人眼与瞳孔有关的几个基本概念

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

光学入瞳距离-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述光学入瞳距离是指光线进入眼睛后穿过瞳孔的距离,它对于人眼的视觉感知和眼睛健康具有重要的影响。

入瞳距离在光学设计中起着至关重要的作用,它涉及到眼镜、相机、望远镜等光学仪器的设计和使用,以及眼睛对外界光线的接受和适应。

眼睛是人体感知世界的窗口,而光学入瞳距离则是这个窗口的重要参数之一。

它直接决定了光线进入眼睛的方式和角度。

当光线进入眼睛时,经过角膜、虹膜和瞳孔等光学构件的作用,光线会聚在视网膜上形成清晰的图像。

而入瞳距离作为光线进入眼球后的第一个关键参数,决定了光线在眼中的聚焦位置和聚焦程度。

入瞳距离的大小不仅影响着人眼的视觉感知,还对眼睛的健康有着重要的影响。

过小或过大的入瞳距离都可能导致视觉问题。

过小的入瞳距离会增加眼睛的调节负荷,使眼睛易疲劳、视力下降甚至引发近视等问题;过大的入瞳距离则可能造成眼球屈光度异常、视物模糊等不适现象。

因此,准确了解和掌握光学入瞳距离对于保护视力和改善视觉体验至关重要。

在光学设计中,科学合理地确定入瞳距离可以提高光学仪器的成像质量和使用舒适度。

在日常生活中,合理调整入瞳距离可以减轻眼睛疲劳,改善视觉效果。

本文将从入瞳距离的定义和影响因素两个方面进行深入探讨。

通过对入瞳距离的深入研究,旨在启发人们对视觉保护的重视,促进光学技术的发展与应用。

最后,将对入瞳距离的重要性和应用前景进行总结,希望能够为相关领域的研究和实践提供有益的参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文将按照以下顺序展开研究光学入瞳距离的内容:1. 引言:首先对光学入瞳距离的概述进行介绍,说明其在光学领域中的重要性。

接着给出本文的目的,即通过深入研究光学入瞳距离的定义和影响因素,探讨其在实际应用中的应用前景。

2. 正文:正文部分将分为两个部分:入瞳距离的定义和入瞳距离的影响因素。

首先,我们将详细阐述入瞳距离的定义,包括其基本概念和测量方法。

人眼的成像原理

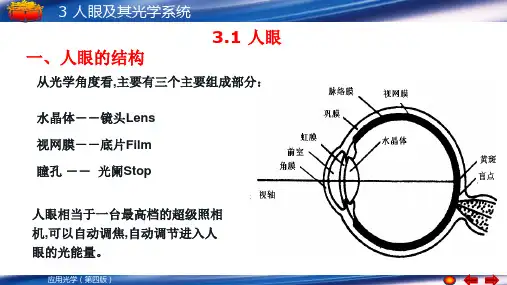

人眼是一种复杂的光学系统,其成像原理是通过光线在眼睛各部位的折射和聚焦来实现的。

以下是人眼的成像原理的基本步骤:

1. 入射光线:光线从外界进入眼睛,通过角膜、瞳孔和水晶体等透明介质。

2. 瞳孔调节:瞳孔是黑色的圆孔,通过调节瞳孔的大小来控制进入眼睛的光线量。

在强光条件下,瞳孔会缩小以限制光线进入;在弱光条件下,瞳孔会扩大以增加光线进入。

3. 曲率调节:在眼睛内部,水晶体起着关键作用。

水晶体可以通过改变其曲率来调节光线的折射。

这种曲率调节能力称为调节力。

4. 成像:经过瞳孔和水晶体的折射后,光线会聚焦在视网膜上。

视网膜是位于眼球后部的感光组织,其中包含了感光细胞(视锥细胞和视杆细胞)。

5. 转换为神经信号:视网膜上的感光细胞会将聚焦的光线转化为神经信号,并通过视神经传递给大脑。

6. 大脑处理:大脑接收到来自眼睛的神经信号后,进行进一步的处理和解读,最终形成我们对图像的视觉感知。

需要注意的是,人眼的成像过程是一个复杂的生物光学过程,涉及到多个结

构和功能的协同作用。

此外,人眼对不同距离的物体有不同的调节能力,可以实现近视和远视的焦点调节。

简述人体瞳孔对光反射及近反射的发生机制与临床检查意义。

人体瞳孔是人眼中的一个重要部位,它对光线的反射有着非常重要的作用。

当

光线照射到人体的眼睛时,瞳孔会自动调节大小,以保证光线进入眼睛的数量和质

量都能够达到最佳状态。

这种自动调节大小的机制被称为“瞳孔对光反射机制”。

瞳孔对光反射机制是由视神经和脑干中的反射中枢共同控制的。

当光线照射到

眼睛时,光线会刺激视网膜上的感光细胞,这些感光细胞会向脑干中的反射中枢

发送信号。

反射中枢会根据信号的强度和频率来控制瞳孔的大小,以达到最佳的光

线进入眼睛的状态。

除了对光反射的调节作用之外,人体瞳孔还有一个非常重要的作用,就是对近

反射的调节作用。

近反射是指人眼在看近处物体时,瞳孔会自动缩小,以保证近处

物体的清晰度和锐度。

这种自动调节大小的机制被称为“瞳孔对近反射机制”。

瞳孔对近反射机制同样也是由视神经和脑干中的反射中枢共同控制的。

当人眼

看近处物体时,眼球的肌肉会收缩,这些肌肉会向脑干中的反射中枢发送信号。

反

射中枢会根据信号的强度和频率来控制瞳孔的大小,以达到最佳的近视状态。

在临床检查中,人体瞳孔对光反射和近反射的机制都有非常重要的意义。

通过

检查瞳孔的大小和反应,医生可以判断人体神经系统的状态和功能是否正常。

例如,在神经系统疾病的诊断中,医生可以通过检查瞳孔的大小和反应来判断病情的严重

程度和治疗效果。

同时,在眼科检查中,医生也可以通过检查瞳孔的大小和反应来

判断眼部疾病的类型和程度。

第五章屈光和屈光不正第—节眼球光学作为人体感觉功能的重要组成局部,视觉被公认为是影响生活质量的最主要因素之一,外界物体经眼的屈光系统成像在视网膜黄斑中心凹上,并经神经系统处理而被感知。

像的清楚度取决于眼的屈光状态,本局部介绍的是有关人眼屈光和屈光不正的知识。

第—节眼球光学一、眼和成像眼睛作为一个光学系统,与照相机有很多相似点,以至于人们认为照相机是依据人眼复制而来的。

但值得注意的是,人眼几乎在每一个方面都优于照相机。

它具有很高的周密性,其分辩能力接近理论极限。

虽然,就像Helmholtz指出的,作为光学系统,人眼不可预防地存在像差。

但是作为高度进化的生物,人眼即使与高级照相机相比,仍有其不可比拟的优越性。

眼屈光系统从总体上说是凸透镜成像,经过一系列的折射、反射作用,最终成像于视网膜上。

物距与眼内像距成反比。

对于正视眼,看远时,入眼光线是平行光,通过眼球的光学系统后恰好成像于正常眼的视网膜上而被看清,此时晶状体不发生调节;看近时物距变小,入射眼的光线呈发散态,眼内像距增大,无法恰好成像于视网膜,此时就引起反射性的睫状肌收缩,使晶状体曲率增大,屈光力增强;同时两眼视轴会聚,瞳孔收缩,这一系列的联动,生理学上称同步性近反射调节。

通过这一系列的反射不仅能在视网膜上形成清楚的物像,还可成像到两眼视网膜的对称位置上,被视网膜的感光细胞感受后由视神经传到大脑就形成了双眼视觉。

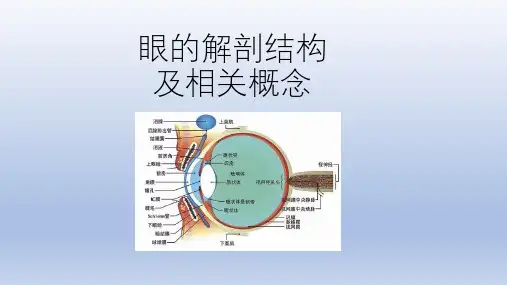

二、眼的光学特征作为身体组成局部的眼,是参与视觉形成的主要组织。

也就是说,眼作为光学系统的特征在视觉形成过程中起到举足轻重的作用。

(一)眼球的光学结构1.角膜眼球最前面的光学成分是角膜。

角膜是高度透明的新月形切面结构,直径大约12mm,其中垂直径略小于水平径。

角膜中央区的厚度约为0.5~0.6mm。

正常人的角膜外表覆盖了一层菲薄的泪液膜,该泪液膜由于非常薄,它不影响眼的屈光力组成,因而可以被忽略。

角膜的前后外表可以被近似地认为是球面,前外表的曲率半径约为7.7mm,后面的曲率半径约为6.8mm。

入瞳距的定义入瞳距(Interpupillary distance,简称IPD)是指人眼左右两个瞳孔之间的距离,以毫米为单位。

它是一个重要的眼部参数,在光学仪器设计、视觉矫正、眼科学等领域都有广泛的应用。

一、入瞳距的定义和测量入瞳距是指人眼两个瞳孔中心之间的直线距离,通常以毫米(mm)为单位进行测量。

在正常生理情况下,入瞳距会因个体差异而有所不同,也会随着年龄、性别、种族等因素而有所变化。

一般来说,入瞳距在成年男性中平均约为60-70mm,在成年女性中平均约为55-65mm。

入瞳距的测量方法通常采用直接测量法和间接测量法两种。

直接测量法是指使用量角器或测量仪器直接测量人眼的入瞳距,需要将量角器或测量仪器的中心对准人眼的瞳孔中心,然后读取测量值。

间接测量法是指通过测量其他相关参数,如脸宽、鼻梁高度等,再根据这些参数推算出入瞳距。

二、入瞳距在视觉矫正中的应用入瞳距在视觉矫正中有重要的应用价值。

在配戴眼镜或隐形眼镜时,入瞳距的大小直接影响到镜片的光学中心位置和镜片与眼球的贴合度。

如果入瞳距测量不准确,可能会导致视觉不清晰、眩晕等不适症状,甚至可能对眼睛造成伤害。

因此,在配镜过程中,精确测量入瞳距至关重要。

同时,入瞳距也是进行视觉矫正手术的重要参考指标之一。

在进行激光视力矫正手术时,医生需要了解患者的入瞳距以确定手术方案和激光切削的精度。

如果入瞳距测量不准确,可能会导致手术效果不佳或出现并发症。

因此,在进行视觉矫正手术前,精确测量入瞳距也是必不可少的步骤。

三、入瞳距在眼科学中的应用入瞳距在眼科学中也有重要的应用价值。

在眼科检查中,医生可以通过观察患者瞳孔的大小和形状来初步判断是否存在某些眼病。

例如,瞳孔形状不规则可能是青光眼、葡萄膜炎等眼病的表现;瞳孔大小异常可能是由于药物作用、眼部损伤或神经系统疾病等原因引起的。

因此,在眼病筛查和诊断过程中,观察患者的入瞳距和瞳孔形态也是非常重要的检查项目之一。

此外,入瞳距还与眼部光学特性有关。

眼环的名词解释眼环(Iris)是人类眼睛的一个重要部分,它是与人眼颜色以及瞳孔大小调节相关的结构。

眼环的组织特性决定了人的瞳孔可以调节大小,从而影响光线的进入和视觉的清晰度。

眼环的名词解释需要涵盖眼环的结构、功能以及与个体的遗传相关性等方面。

一、眼环的结构与组成眼环是位于眼球前方的彩色部分,其主要由背景色素和色素细胞构成。

背景色素是眼环的主要组成部分,它决定了眼环颜色的深浅。

背景色素的种类和含量不同,可以导致不同颜色的眼环,如蓝色、绿色、棕色、黑色等。

眼环中的色素细胞负责调节眼环的大小,以使眼睛适应不同光线条件下的视觉需求。

光线强烈时,色素细胞收缩瞳孔,减少光线进入眼球的量,保护视网膜不受损伤;光线较弱时,色素细胞扩张瞳孔,增加光线进入眼球的量,提高视野的亮度。

二、眼环的功能眼环具有多个重要的功能,包括控制瞳孔大小、调节入射光线以及调节视觉清晰度。

1. 控制瞳孔大小:瞳孔是眼球中央的孔洞,眼环通过收缩或扩张瞳孔的方式控制光线进入眼睛的量。

这种自适应的瞳孔调节功能使我们适应不同光线环境下的视觉需求,保证视网膜的正常工作。

2. 调节入射光线:光线进入眼球后,眼环会通过调节瞳孔的大小来调节入射光线的量。

在强光照射下,瞳孔收缩,限制光线进入眼球的量,避免过强的光线损伤视网膜。

在弱光环境下,瞳孔扩张,增加光线进入眼球的量,提高视野的亮度。

3. 调节视觉清晰度:调节瞳孔大小有助于调节光线的聚焦效果。

在弱光环境下,瞳孔扩张,提高光线进入眼球的量,有助于增强对远处物体的清晰度。

相反,在强光环境下,瞳孔收缩,限制光线进入眼球的量,有助于增强对近处物体的清晰度。

三、眼环与个体遗传相关性眼环的颜色和大小受到个体的遗传因素的影响。

人类眼睛的颜色具有遗传性,一般由父母的基因决定。

这一遗传规律是由多个基因的相互作用造成的,因此同一父母之间的子女可能具有不同的眼环颜色。

除了眼环颜色,瞳孔大小也受到遗传因素的影响。

有些人的瞳孔相对较大,而另一些人的瞳孔相对较小。

人眼参数概述1.引言人眼只包含少量的光学元件,如图1所示。

然而,在良好的照明条件下,当瞳孔很小(2到3毫米)时,它可以在近轴的地方达到近衍射极限。

人的眼睛也有一个非常宽的视野(在固定的正面注视方向上,上、下、鼻和颞部半子午线分别约65°、75°、60°和95°,确切的值取决于个人的面部几何形状)。

在双目视野,即两个单眼视野重叠的地方,其横向范围约为120°。

光学图像质量虽然在外围视野有所下降,但一般也足以满足它所服务的神经网络的需要。

因为神经视网膜的空间分辨率随着远离视轴(视轴连接注视点、节点和中央凹)迅速下降。

视轴(thevisual axis)的方向通常与光轴(the opticalaxis)的方向相差几度,因此神经分辨率最优的中央凹通常会轻微偏离光轴与视网膜的交叉点,如图1所示。

人眼像差的控制是借助于非球面光学表面和梯度折射率的透镜,即透镜的折射率从透镜中心向其外层逐渐减小。

因为眼睛近似于一个同心系统,离轴像差进一步减少;在这个系统中,光学表面和探测器表面是同心的,在孔径光阑处有一个共同的曲率中心。

尽管像差水平增加,光学成像质量下降,随着瞳孔在较低水平下的扩张(达到最大直径约8毫米,对应的数值孔径约为0.25毫米),此时神经性能也下降,光学和神经性能保持相当好的匹配。

当眼睛处于基本的“放松”状态时,它处于对远处物体的聚焦状态。

对于50岁以下的人来说,通过调节晶状体的屈光度,可以使近距离物体能够清晰地聚焦。

图1:人眼的水平剖面图2.人眼参数在生命的最初几年里,人眼会大幅地整体生长,眼轴长度从出生时的17毫米增加到3岁时的23毫米。

虽然在成年期晶状体的大部分尺寸几乎保持稳定,但晶状体的厚度和体积会继续增加,但直径不会增加。

从出生到70岁,晶状体的厚度以约0.5的斜率线性增长,其指数分布也有相应的变化。

尽管角膜、玻璃体和房水的屈光指数基本上是恒定的,但在相同年龄的个体之间,表面曲率、轴长等都表现出相当大的差异(~10%)。

优势眼与瞳孔大小的关系作者:王伟敏李英俊来源:《中国社区医师》2018年第07期摘要目的:探讨优势眼的眼别与双眼瞳孔大小的相关关系。

方法:测量150例观察者(300只眼)的双眼瞳孔大小,根据医学验光进行分组,用卡洞法判别双眼中的优势眼。

结果:正视眼组及轻度近视组优势眼瞳孔大小与非优势眼瞳孔大小差异有统计学意义(P0.05)。

结论:优势眼的形成具有先天性,优势眼的眼别与瞳孔大小有相关性。

关键词优势眼;瞳孔;相关优势眼是人类较常见的一侧优势功能特征之一,优势眼的测定对屈光方面的疾病的诊治有重要的作用。

本文通过研究分析中青年人瞳孔大小,探讨其细微的差异是否对优势眼的选择产生影响。

资料与方法2017年1-6月选择在我院眼科视光中心就诊的150例中青年人(300眼),年龄18~30岁,平均24.5岁;其中男84例,女66例;对象均无弱视、斜视、眼外伤等眼科相关疾病,排除脑外伤及神经系统疾病史,全身状况良好。

双眼最佳矫正视力≥1.0,主觉验光法测得屈光度≤-6.OOD,散光≤-2.50D。

检查设备:视力检查为国际标准视力表。

瞳孔的检查用美国VISX公司WaveScan波前像差仪,确保瞳孔的中心、大小的一致性,数据具有精确性、可靠性及可重复性。

验光设备为TopconKR-8100型电脑验光仪。

检查方法:记录观察者的性别、年龄、双眼视力、双眼屈光程度以及优势眼。

用国际标准视力表确定观察者的裸眼视力;利用电脑验光仪对观察者进行主觉验光;用卡洞法确定观察者优势眼;瞳孔的检查在暗室进行,观察者在暗室环境下适应10min,待观察者瞳孔自然散大,利用WaveScan波前像差仪行双眼瞳孔检查。

每次的检查都由同一位熟练的医师进行,每一个眼睛检查3次,取3次结果的平均值进行分析。

卡洞法:观察者采端坐位,把15cm×20cm小孔的卡片放在观察者面前15cm处,平视3m 处一物体为聚焦点,嘱观察者闭上右眼,若能看到物体则左眼为优势眼,若看不到则右眼为优势眼。

虹膜角角膜的名词解释虹膜和角膜是构成人眼的重要组成部分,它们在保护和维持视觉功能方面起着关键的作用。

本文将对虹膜和角膜进行详细的名词解释,并探讨其在眼睛功能中的重要性。

虹膜位于眼球的前部,是一片由纤维状组织和肌纤维组成的圆形结构。

它的主要功能是控制瞳孔的大小,以调节进入眼睛的光线量。

虹膜含有丰富的色素,决定了人眼的颜色。

例如,棕色的眼睛中,虹膜含有较多的黑色素,而蓝色的眼睛较少。

这一特征是由遗传因素决定的,因此人们在遗传上更接近的人倾向于有相似的眼睛颜色。

此外,虹膜还承担着眼睛对外界环境的适应性功能。

它可以根据光线的强度和对焦距离的需求,通过不同程度的放大和收缩来调节瞳孔的大小。

这种自适应机制确保了我们在不同光线条件下能够看清物体,并避免强光对眼睛的损伤。

而角膜则是覆盖在虹膜之前的透明薄膜。

它是眼球表面的最前部组织,是视觉的主要聚光器。

角膜对于眼睛的抗外来物质作用非常重要,它能过滤掉空气中的微粒和灰尘。

与虹膜一样,角膜也起到保护眼球的作用。

角膜由几层不同类型的细胞组成,每一层都有着自己的职责。

角膜最外层的表皮细胞可以快速修复和再生,保持角膜的整体完整性。

而内层的上皮细胞则通过释放一种黏液来帮助角膜湿润。

这些细胞层结合在一起,形成了一个坚固而透明的盾牌,确保眼球内部的正常功能。

虹膜和角膜之间有一个重要的结构称为虹膜角。

虹膜角是由虹膜根部和角膜的前房相交的部分。

它含有一系列的通道和孔隙,起到调节眼球内压力的作用。

这些通道和孔隙中充满了一种称为房水的液体,它通过满溢和排泄来维持眼压的平衡。

这种平衡对于眼球内部结构的正常功能至关重要,过高或过低的眼压都会对视觉产生负面影响。

总结起来,虹膜和角膜在保护和维持人眼视觉功能方面起着举足轻重的作用。

虹膜通过调节瞳孔大小使眼睛适应不同的光线环境,而角膜则作为眼球表面的保护层过滤外来物质。

虹膜角在维持眼压的平衡方面起着重要作用。

了解这些名词的解释和作用有助于我们更好地理解眼睛的结构和功能,进而关注和保护我们的视觉健康。

人眼与瞳孔有关的几个基本概念

在我们认识和讨论波前像差技术、虹膜定位技术、瞳孔时,需要注意和了解一些基本的概念:

一、Purkinje图像:

Purkinje图像是眼球的光学系统在不同表面对光源的反射图像。

通常会有4个Purkinje图像存在:第一个Purkinje图像是角膜前表面的反射;第二个Purkinje图像是角膜后表面的反射;第三个Purkinje图像是晶体前表面的反射;第四个Purkinje图像是晶状体后表面的反射图像,并且是一个倒像。

Purkinje图像的相对亮度可以通过Fresnel反射方程来计算。

二、光轴(optical axis):

人眼的光轴是一个连接点光源和所有Purkinje图像(当它们连接在一起时)的假想连线。

由于眼球不会对称性旋转,因此很难有典型的情况出现。

三、视轴(visual axis):

人眼的视轴是连接光源与视网膜黄斑中心凹之间,并通过节点(N 和N')的连线。

四、视线(line of sight):

是连接光源与视网膜黄斑中心凹之间,并通过瞳孔中心的连线。

通常视线是视轴的替代线,应该注意的是,尽管二者常常重叠,但是概念并不相同。

五、瞳孔轴(pupillary axis):

人眼的瞳孔轴是与角膜垂直并连接瞳孔中心的连线。

六、Alpha角(angle Alpha):

是视轴与光轴之间的夹角。

Alpha角的正常值为4°≤α≤8°。

七、Kappa角(angle Kappa):

是瞳孔轴与视轴之间的夹角。

假如瞳孔轴在视轴的鼻侧,那么Kappa角为正值,假如瞳孔轴在视轴的颞侧,那么Kappa角为负值。

一般情况下,Kappa角小于Alpha角。

八、Lambda角(angle Lambda):

是瞳孔轴与视线之间的夹角。

常常把它作为Kappa角的替代。

应该注意的是尽管二者之间会互相重叠,但是概念是不同的。

九、角膜最高点(corneal apex):

是指角膜曲率最为陡峭的一个点,对于一个特定的角膜,它是一个固定点,不依赖于任何检测设备的检测,有时容易与角膜顶点相混淆。

十、角膜顶点(corneal vertex):

是指假设瞳孔轴与检测设备(角膜地形图)的光轴一致时,角膜顶点就是瞳孔轴与角膜前表面的交汇点。

角膜顶点是波前像差检查时常用的一个概念。

十一、瞳孔中心(pupil center):

瞳孔中心的定义为瞳孔最适配椭圆型的中心点。

注意:绝大多数的瞳孔为椭圆型,但是也有些瞳孔为不规则型。