中日文学史划分比较

- 格式:ppt

- 大小:3.20 MB

- 文档页数:33

中日小学语文教科书课文分析

中国和日本是具有历史深度的两个国家,在社会文化和教育方面都有较深的影响,尤其是在小学语文教育上,两个国家的教科书课文课程有着独特的传统。

本文旨在分析比较中日小学语文教科书课文,探讨它们之间的差异,以及赋予孩子们不同视野的重要性。

首先,从语言角度来看,中国和日本的语文课文都以汉语和日语为主,但书面语言存在明显的差异。

中国的语文书面语言强调完善的语句结构,语词精炼关联,即所谓的“文言文”,以及较少的口语等方面;而日本的书面语言则更注重口语表达,表现力更为流畅,且即使是文言文也往往更加易懂。

其次,中国和日本的语文课文在内容上也有较大的差异。

在中国,语文教材更加重视经典文学,如儒家、道家等,也就是所谓的“四书五经”,以及古典文学,以此来弘扬中华优秀的文化及思想;而日本的语文教材较少覆盖此类经典文学,而更多地聚焦当代文学及现实生活等,希望能够让孩子们更好地了解日本的文化和社会现状。

此外,日本的语文课文重点更加偏向实用性,比如将中文字的用法上下文联系起来,以及告知学生如何使用汉字和句子去构建完整、准确的汉语书面文章等;而中国的语文课文则更多地偏向理论性,如精读文本,积累汉字的意义和构字规律等。

通过以上分析,不难发现中国和日本的小学语文教科书课文存在较大的差异,它们都赋予孩子们不同视野去看待文学和现实生活,有助于他们扩大视野,形成自己的文化思维。

综上所述,对比分析中日

小学语文教科书课文,也可以让学生更加深入地了解中日两国的文化精髓,拓宽自己的思维视野,激发自己学习汉语的热情。

浅析现代中日文学之异同现代中日文学在东亚文学发展中扮演着重要的角色,两国文学之间既有相似之处,也有显著的差异。

本文将从文学题材、风格、传统和现代观念等方面,对现代中日文学之间的异同进行浅析。

就文学题材而言,中日两国的文学在现代化进程中都有了很大的改变。

在中国,由于社会发展的需要和文学思潮的变革,现代文学的题材更加多元化和开放化。

现代中国文学作品中涉及的题材包括但不限于革命、历史、社会现实、人性、异化等。

而在日本,新的文学题材也不断涌现,包括战争、政治、社会变革、爱情、性别、亲子关系等。

虽然两国文学的题材有些相似,但在细节处理和情感表达上呈现出不同的风貌。

现代中日文学在风格上也有所不同。

一方面,现代中国文学的文风更加朴素自然,强调表达真实的人物与事件,突出了现实主义和自然主义风格。

日本文学则更倾向于描绘内心世界和心理状态,追求文学的抒情和意境,体现了浓厚的东方审美情感。

两国文学在风格上的差异不仅体现在表达手法上,更有一种原生态的文化差异。

现代中日文学在传统和现代观念的处理上也有所不同。

在中国,现代文学作品在传统文化和现代观念之间寻求平衡,既吸收传统文学的养分,又传达现代社会的理念和思想。

而在日本,现代文学作品在探讨传统价值和现代观念的冲突和交融,表现出思想的重构和文化的更新。

两国文学对传统和现代观念的态度和处理方式,体现了东方文化中的矛盾与融合,以及不同文化背景下的思想观念。

现代中日文学之间的异同主要体现在文学题材、风格、传统和现代观念等方面。

尽管在某些方面存在相似之处,但更多的是体现了不同文化背景下的独特性和多样性。

中日两国的文学之间的互动和交流,有助于丰富东亚地区的文学成果,也为世界文学的多元化贡献了新的力量。

通过对现代中日文学之间的异同的深入分析,可以更好地理解两国文学的创作特点和文化内涵,促进东亚文学的跨文化交流与发展。

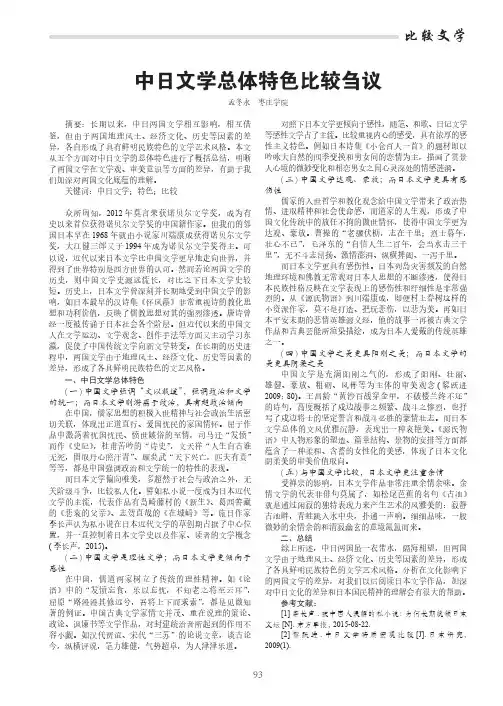

比较文学中日文学总体特色比较刍议孟冬永 枣庄学院摘要:长期以来,中日两国文学相互影响,相互借鉴,但由于两国地理风土、经济文化、历史等因素的差异,各自形成了具有鲜明民族特色的文学艺术风格。

本文从五个方面对中日文学的总体特色进行了概括总结,明晰了两国文学在文学观、审美意识等方面的差异,有助于我们加深对两国文化底蕴的理解。

关键词:中日文学;特色;比较众所周知,2012年莫言荣获诺贝尔文学奖,成为有史以来首位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。

但我们的邻国日本早在1968年就由小说家川端康成获得诺贝尔文学奖,大江健三郎又于1994年成为诺贝尔文学奖得主。

可以说,近代以来日本文学比中国文学更早地走向世界,并得到了世界特别是西方世界的认可。

然而若论两国文学的历史,则中国文学史源远流长,对比之下日本文学史较短。

历史上,日本文学曾深刻并长期地受到中国文学的影响,如日本最早的汉诗集《怀风藻》非常重视诗的教化思想和功利价值,反映了儒教思想对其的强烈渗透。

唐诗曾经一度被传诵于日本社会各个阶层。

但近代以来的中国文人在文学运动、文学观念、创作手法等方面又主动学习东瀛,促使了中国传统文学向新文学转变。

在长期的历史进程中,两国文学由于地理风土、经济文化、历史等因素的差异,形成了各具鲜明民族特色的文艺风格。

一、中日文学总体特色(一)中国文学强调“文以载道”,强调政治和文学的统一;而日本文学则游离于政治,具有超政治倾向在中国,儒家思想的积极入世精神与社会政治生活密切关联,体现出正道直行、爱国忧民的家国情怀。

屈子作品中激荡着忧国忧民、愤世嫉俗的至情,司马迁“发愤”而作《史记》,杜甫苦吟的“诗史”,文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”、顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”等等,都是中国强调政治和文学统一的特性的表现。

而日本文学偏向唯美,多超然于社会与政治之外,无关阶级斗争,比较私人化。

譬如私小说一度成为日本近代文学的主流,代表作品有岛崎藤村的《新生》、葛西善藏的《悲哀的父亲》、志贺直哉的《在城崎》等。

中国文学和日本文学的关系引言中国文学和日本文学是世界上最重要和最具影响力的两种亚洲文学传统之一。

这两个传统在历史上有着深厚的渊源和交流。

本文将探讨中国文学和日本文学之间的关系,包括对彼此的相互影响,文化交流和描绘主题和文学风格。

彼此的相互影响中国文学对日本文学的影响可以追溯到古代。

中国古典文学中的许多经典作品被翻译成日本,并对日本文学的发展产生了深远影响。

例如,《诗经》、《离骚》等中国古代名著被广泛阅读和传诵,对日本文学的抒情诗歌产生了巨大的影响。

此外,中国古代文学的散文、哲学思想和传统戏剧也对日本文学的发展起到关键作用。

例如,中国的散文作品《孔子家语》、《庄子》和《列子》等被引入日本,并对日本的散文文学产生了深远的影响。

日本文学也对中国文学产生了重要影响。

自古以来,日本文学家通过汲取中国文学的精华来丰富自己的写作风格和主题。

例如,日本作家夏目漱石深受中国文学的影响,他的作品中常常融入了中国文学的哲学思想和文化背景。

文化交流中国文学和日本文学之间的文化交流始于古代,通过贸易、外交和文化交往日本吸收了中国文化的许多方面。

这种文化交流不仅体现在文学作品中,还体现在诗歌、音乐、绘画和戏剧等艺术形式中。

在唐宋时期,中国文化在日本得到了广泛传播。

日本的文化人士经常到中国求学,学习中国的文化知识,并将之带回日本。

在这段时间里,许多中国文学作品被翻译成日文,为日本文学的发展奠定了基础。

近代以来,中日文化交流更加频繁。

随着互联网和全球化的发展,中国文学和日本文学之间的交流更为广泛。

作家和学者们常常互相翻译和推荐彼此的著作,使得两国文学更加亲近和相互了解。

文学主题和风格中国文学和日本文学在主题和风格上也有一定的差异。

中国文学经常涉及的主题包括家族、国家、爱情和人生哲理等。

中国古代文学注重对社会和人性的思考,并通过古典诗歌和散文来表达。

相比之下,日本文学更加注重个人内心世界和情感表达。

日本文学作品通常关注于细节和感情的描写,强调情感的真实性和内在的体验。

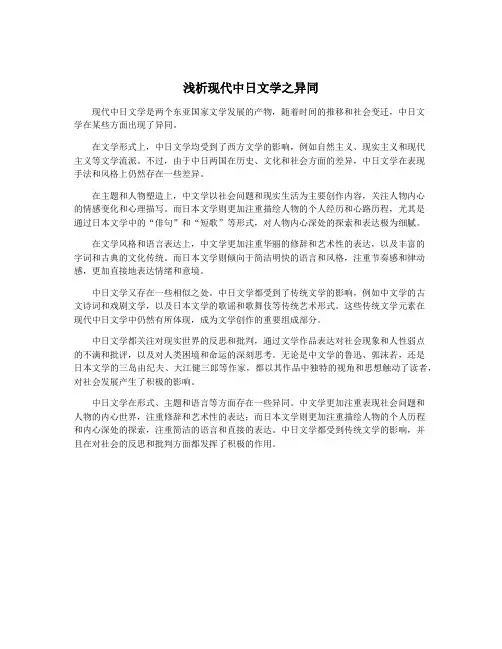

浅析现代中日文学之异同现代中日文学是两个东亚国家文学发展的产物,随着时间的推移和社会变迁,中日文学在某些方面出现了异同。

在文学形式上,中日文学均受到了西方文学的影响,例如自然主义、现实主义和现代主义等文学流派。

不过,由于中日两国在历史、文化和社会方面的差异,中日文学在表现手法和风格上仍然存在一些差异。

在主题和人物塑造上,中文学以社会问题和现实生活为主要创作内容,关注人物内心的情感变化和心理描写。

而日本文学则更加注重描绘人物的个人经历和心路历程,尤其是通过日本文学中的“俳句”和“短歌”等形式,对人物内心深处的探索和表达极为细腻。

在文学风格和语言表达上,中文学更加注重华丽的修辞和艺术性的表达,以及丰富的字词和古典的文化传统。

而日本文学则倾向于简洁明快的语言和风格,注重节奏感和律动感,更加直接地表达情绪和意境。

中日文学又存在一些相似之处。

中日文学都受到了传统文学的影响,例如中文学的古文诗词和戏剧文学,以及日本文学的歌谣和歌舞伎等传统艺术形式。

这些传统文学元素在现代中日文学中仍然有所体现,成为文学创作的重要组成部分。

中日文学都关注对现实世界的反思和批判,通过文学作品表达对社会现象和人性弱点的不满和批评,以及对人类困境和命运的深刻思考。

无论是中文学的鲁迅、郭沫若,还是日本文学的三岛由纪夫、大江健三郎等作家,都以其作品中独特的视角和思想触动了读者,对社会发展产生了积极的影响。

中日文学在形式、主题和语言等方面存在一些异同。

中文学更加注重表现社会问题和人物的内心世界,注重修辞和艺术性的表达;而日本文学则更加注重描绘人物的个人历程和内心深处的探索,注重简洁的语言和直接的表达。

中日文学都受到传统文学的影响,并且在对社会的反思和批判方面都发挥了积极的作用。

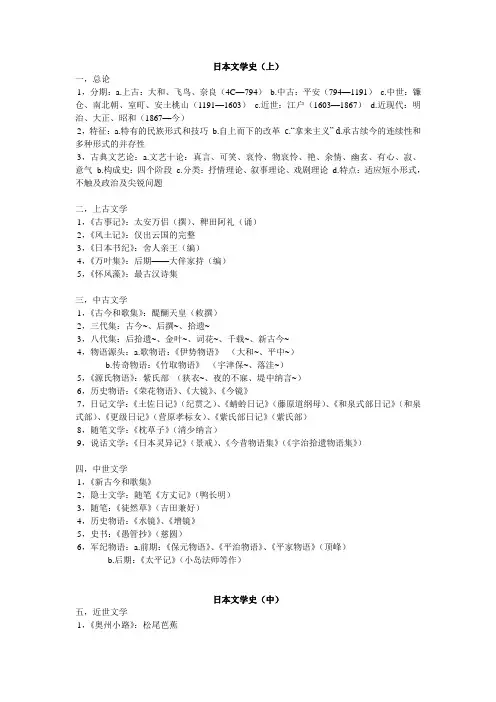

日本文学史(上)一,总论1,分期:a.上古:大和、飞鸟、奈良(4C—794)b.中古:平安(794—1191)c.中世:镰仓、南北朝、室町、安土桃山(1191—1603) c.近世:江户(1603—1867) d.近现代:明治、大正、昭和(1867—今)2,特征:a.特有的民族形式和技巧b.自上而下的改革c.“拿来主义” d.承古续今的连续性和多种形式的并存性3,古典文艺论:a.文艺十论:真言、可笑、哀怜、物哀怜、艳、余情、幽玄、有心、寂、意气b.构成史:四个阶段c.分类:抒情理论、叙事理论、戏剧理论d.特点:适应短小形式,不触及政治及尖锐问题二,上古文学1,《古事记》:太安万侣(撰)、稗田阿礼(诵)2,《风土记》:仅出云国的完整3,《日本书纪》:舍人亲王(编)4,《万叶集》:后期——大伴家持(编)5,《怀风藻》:最古汉诗集三,中古文学1,《古今和歌集》:醍醐天皇(敕撰)2,三代集:古今~、后撰~、拾遗~3,八代集:后拾遗~、金叶~、词花~、千载~、新古今~4,物语源头:a.歌物语:《伊势物语》(大和~、平中~)b.传奇物语:《竹取物语》(宇津保~、落洼~)5,《源氏物语》:紫氏部(狭衣~、夜的不寐、堤中纳言~)6,历史物语:《荣花物语》、《大镜》、《今镜》7,日记文学:《土佐日记》(纪贯之)、《蜻蛉日记》(藤原道纲母)、《和泉式部日记》(和泉式部)、《更级日记》(营原孝标女)、《紫氏部日记》(紫氏部)8,随笔文学:《枕草子》(清少纳言)9,说话文学:《日本灵异记》(景戒)、《今昔物语集》(《宇治拾遗物语集》)四,中世文学1,《新古今和歌集》2,隐士文学:随笔《方丈记》(鸭长明)3,随笔:《徒然草》(吉田兼好)4,历史物语:《水镜》、《增镜》5,史书:《愚管抄》(慈圆)6,军纪物语:a.前期:《保元物语》、《平治物语》、《平家物语》(顶峰)b.后期:《太平记》(小岛法师等作)日本文学史(中)五,近世文学1,《奥州小路》:松尾芭蕉2,町人文学:假名草子《恨之介》、《竹斋》、《浮世物语》(浅井了意)3,井原西鹤:假名草子—>浮世草子町人文学之始a.好色物:《好色一代男》、《好色五人女》、《好色一代女》(《西鹤备礼》中批评)b.杂话物:《西鹤诸国故事》、《本朝二十不孝》c.武人物:《武道传来记》、《武家义理物语》d.町人物:《日本永代藏》(《本朝永代藏》)、《(西鹤)厚文反古》、《世事费心思》4,西鹤之后:《世间儿子气质》(江岛其碛)、《雨月物语》(上田秋成)、《南总里见八犬传》(泷泽马琴/曲亭马琴)、《东海道徒步旅行记》(十返舍一九)、《浮世澡堂》、《浮世床》(式亭三马)、《春色梅历》(为永春水)5,近松门左卫门:《倾城佛原》(代表作)、《曾根崎情死》、《冥府的邮夫》、《国性爷大战》、《天网岛情死》、《女杀油地狱》6,纪海音:《蔬菜店阿七》(代表作)、《情死两腰带》六,近代文学1,第一期:1886~1894(明治维新~中日甲午战争)a.启蒙主义:《西洋道中记行》、《牛肉锅杂谈》(假名垣鲁文)、《西洋事情》(福泽谕吉)、《文明论之概略》(西周)、《西国立志编》(中村正直)。

浅析现代中日文学之异同中日两国文化源远流长,文学作为两国文化的重要组成部分,在相互交流、对比中也逐渐形成了独特的特色。

本文就现代中日文学中的异同进行浅析。

一、主题与传统文化承接日本文学在现代化进程中发展似乎要比中国文学早一些。

20世纪初期,日本文学透过大正民主主义翻转,探究个人与社会的关系,反映城市生活的斗争,讲述了许多新兴的主题,如失业、人际关系、战争等。

而中国文学经历了一系列社会变革,经历了封建社会到资本主义社会的巨大变革,表现出的主题往往以探究人的命运、反思现实、感受人间的众生百态为主。

在文化传统上,日本文学承接着古代和中世纪文化思想,保持着强烈的传统色彩,而中国文学则在文化遗产的基础上与外来文化相互渗透、交融,日臻开放多元。

二、文学风格与语言表现在文学风格上,日本文学一直以细腻、敏感、崇尚客观写实,注重小型化、格式化、简约化等特点为主,倾向推理、悬疑等类型文学。

例如村上春树的小说,对于细节情感的描写极其独到,故事情节也往往想象丰富,给人留下了深远的印象。

而中国文学则更趋向于抒情、抨击、批判、反思等方面,注重对民生、个体、生存状态等问题进行探讨,注重感性表达,情感涌动而豪放,深度抒发了中国文化的气息。

如余华的小说,不少作品都具有鲜明的现实主义的特点,塑造了不少和尘世中的普通人生命、命运的有力形象。

此外,在语言表现方面,日文语言表现力强、表达简洁的特点得以体现,而汉语则更加的丰富、多样。

三、文学流派与地域差异在文学流派方面,日本文学流派比较齐全,如未来派、自由派、现代主义、新感觉派等,而中国文学则在新文化运动后逐渐逐渐演变出现代主义、自然主义、现实主义、写实主义、流行文化等各式各样的流派。

此外,两国文学的地域差异也比较明显。

日本文学注重地域特色,例如京都文学、阪神文学、东海文学等地域文学的发展,中国文化也是如此,由于历史社会、地理文化多样性,形成了不同地域特色鲜明的文学,如山东文学、浙江文学等。

中日文学中“爱情”母题研究初探——以崔护的诗《题都城南庄》和《伊势物语》第四段为例摘要:中日文学中存在相同的“爱情”母题,表现这一母题的作品在主题、情节、表现手法等方面有着惊人的相似性。

这种相似性不是由于两部作品存在相互影响关系,而是源于“人同此心,心同此理”的“人的一致性”。

另一方面,表现“爱情”母题的文学形式和爱情性质又有相异之处,根本原因在于两国不同的文化底蕴。

通过这一问题的研究,在某种程度上扩展中日比较文学研究视野。

关键词:中日文学;“爱情”母题;文化底蕴作者简介:刘九令(1979——),男,渤海大学外国语学院助教,日语语言文学硕士,主要从事日本文学、中日比较文学、日本文化研究。

引言近年来,中日比较文学成为了文学研究的热点之一。

中日两国有一千多年的文化、文学交流的历史,两国文化和文学领域关系极为紧密,呈现出“你中有我,我中有你”的局面。

因此,考察中日两国之间作家、作品、文学思潮之间的渊源关系,探明相互影响的事实,成为一个重要的研究方法。

然而,法国学派所倡导的这种影响研究有它的局限性,其中局限之一就是过于强调事实联系,忽视文学性,因此被后来崛起的美国学派所诟病。

美国学派所倡导的平行研究,在某种程度上弥补了影响研究的不足。

它是把无影响关系的不同民族文学,在主题、题材、文体、情节、人物形象、风格特点等文学内部的诸多方面实际存在的雷同和差异作为研究重点。

中日两国文学之间虽有影响的历史,但“影响”不能掩盖两国文学独自发展的事实。

文学即人学,“人同此心,心同此理”,“人的一致性”使文学这种人类生命运动过程中的物化形态,超越了时空限制,形成了人类共同具有的、彼此相通的、有审美共鸣的文学的同一性…1‟p38。

中日文学创作者作为“人”,有着共同的属性,有着相似的生活体验和人生经历,他们在面对生死、离别、爱情等人生问题时,会表现出共通的情感反应。

于是,相同的文学母题就产生了。

母题属于主题学研究,是指在各类文学作品中反复出现的人类的基本行为,精神现象以及人类关于周围世界的概念,诸如生死、离别、爱情、时间、空间、季节、海洋、山脉、黑夜等等…2‟p257。

浅析现代中日文学之异同

现代中日文学在文学风格、文化背景、表现形式等方面有许多的异同。

本文将就其中

的一些方面进行浅析。

首先,从文学风格上来看,中日文学有着明显的区别。

在20世纪初中文学以骨感写实、思想启蒙、现代主义等为主要文学风格,同时较长时间内受到政治和社会的限制,因此具

有典型的批判现实主义特征。

而近年来,随着社会进步以及全球化的发展,中文学开始呈

现出更加多元化、开放性的创作风格。

相应的,日本文学的发展则与其它亚洲国家的文学

更相似,出现了对传统文化和文学的反叛和创新,表现出更多的感性、超然的风格。

其次,从文化背景上来看,中日文学也存在差异。

中文学始终承载着中国哲学思辨的

精髓,在文化内涵和思想感情表达上尤为突出。

而日本文学则更多地影响于中华文化与中

国文学,以及西方文化与文学的碰撞和融合,从而创造出一种新的风格和背景。

最后,从表现形式上来看,中日文学也存在差异。

中文学注重口传心授,主张具有哲

思和文化底蕴的文学作品,文学作品中出现大量文化和哲学的隐喻,如鲁迅、韩愈等的作品,蕴含着深厚的文化内涵。

日本文学则注重深入人心的人生感悟,通过细腻入微的精致

描写和缜密的叙事结构,打造一个宏大而细节丰富的世界。

总之,现代中日文学虽然有很多差异,但彼此之间也有许多共性,都在致力于展现人性、反映现实、探究世界等方面有很深刻的意义和价值。

正是由于中日文学的区别和共性,才促进了中日文化的交流和互鉴,开展了一系列的文学交流活动,不断弘扬两国民族的文

化精神。

浅析现代中日文学之异同现代中日文学是中日两国文化交流的重要组成部分,两国的文学作品在风格、题材、表现手法上都有着各自的特点。

本文将从不同的角度,对现代中日文学之间的异同进行浅析。

首先从风格和题材上来看,中日文学有着明显的差异。

在风格方面,日本文学偏向于抒情、写景、流畅、含蓄,追求简约、细腻、唯美的表现方式,强调情感和内心世界的描绘。

而中国文学则更注重叙事与抒情的结合,对情节、人物的刻画更加丰满,力求情感的深刻和丰富,喜欢通过纷繁复杂的情节来表达对生活的感悟。

在题材方面,日本文学多以自然、家庭、个人情感为主题,关注日常生活中的琐事和日常情感;中国文学则更偏向于历史、社会、民族、伦理道德等宏大题材,喜欢表现人与社会、人与历史之间的关系。

这表明两国文学在创作风格和题材选择上存在一定的差异。

其次从表现手法上来看,中日文学也有着一定的异同。

在表现手法上,日本文学倾向于细腻而含蓄,追求简洁、明了的表达方式,崇尚语言的精致与美感。

夏目漱石的《我是猫》以及川端康成的《伊豆的舞女》等作品都以其细腻而含蓄的表达方式,塑造了许多深刻的人物形象。

而中国文学则更倾向于豪放、奔放,喜欢运用夸张、夸大手法来刻画人物形象,追求丰富而生动的语言表现。

例如鲁迅的《狂人日记》以及老舍的《茶馆》等作品,都以其夸张而生动的语言风格,刻画了许多具有鲜明特点的人物形象。

这表明中日文学在表现手法上也存在着差异。

就文化传统和社会背景的影响而言,中日文学的差异也十分明显。

日本文学受到了浓厚的浪漫主义、武士道精神和和风文化的熏陶,强调个人感受和情感的表达,注重情节、人物的内在世界,强调人与自然的和谐与生命的轮回。

而中国文学则受到儒家思想、道家思想和佛家思想的深刻影响,强调个人意志、命运与社会的关系,注重历史与社会的表现,追求生命的价值和尊严。

这些文化传统和社会背景的影响,使得中日文学在气质和主题上有了巨大的差异。

不论是中日文学,无论是异同,都要看到其中的联系。

浅析现代中日文学之异同现代中日文学是两国文学的重要组成部分,它们在风格、题材、表现手法等方面都有着独特的特点。

中日文学虽然有着相似之处,但在某些方面又存在明显的差异。

本文将就现代中日文学的异同进行简要分析。

从风格上看,中日文学都具有浓厚的传统文化底蕴,但又不同于古代文学的古朴、雄浑的风格。

现代中文学更加注重表现个体心灵的变化和情感的抒发,情感纠葛、人物心理等成为其重要的创作主题。

而日本文学在江户时代后开始出现了以个人感情为主题的文学作品,明显地受到了西方现代文明的影响,这种风格俗称为“情感文学”,注重展现个人情感与日常生活中的琐事。

从这一点来看,中日文学在风格上有一定的相似之处。

从题材上来看,中日文学也有着一定的异同。

中文学在表现题材上更加注重人情世故、社会现实等方面,以城乡生活、家庭矛盾、社会沧桑等为创作素材,力图展现当代中国社会的多姿多彩。

而日本文学对于个人情感和日常生活中的点滴琐事情感更为关注,很多作品通过叙述一些细小的日常生活,去探讨人们内心的矛盾和挣扎。

这种题材上的差异,也体现了两国文学在创作内容上所不同的追求和关注点。

中日文学在表现手法上也有较大的差异。

中文学更注重于文字的艺术表现和语言的运用,善于通过比喻、象征等手法来展现文学作品的深层含义,同时也注重于对人物形象和情节的刻画。

而日本文学则更加注重对细节的描写,通过对日常生活的真实刻画来展现作品的真实性和生活气息。

日本文学喜欢运用现实主义手法,简练的文字、生动的描写和细致的心理分析,使得文学作品更加贴近生活、更具有真实感。

现代中日文学有着相似之处,也存在一定的差异。

中文学在风格上更注重情感的抒发、个体心灵的表达,题材上更关注社会现实、生活琐碎;而日本文学则更注重对个人情感和日常生活的关注,表现手法上更注重对细节的描写和真实性的追求。

这些不同之处,体现了两国文学在文化传统、社会背景、创作理念等方面所存在的差异,也使得中日文学在现代文学领域有着各自独特的魅力。

序章中日文化交流史的特点与分期2中日文化交流史有4个突出的特点持久性(3以持续不断的人员往来为分析手段4五次战争)全面性(5成就深远而卓著6以持续不断的书籍往来为史证)双向性(7-9以日本文化反哺,维新成果的西传为重点.隋唐,明治维新7关于中日双向性交流的15史实)自主性(10以中日之间以海相隔的地理位置为论据)11世界对比中罕见中日文化交流史的七个分期12分期的依据:人员流动的方式1、3---6世纪(秦汉六朝)大陆居民移居日本/2、6---9世纪(隋唐)日本遣唐使等来华3、9---13世纪(晚唐、五代、北宋)中国商船大量东渡4、13---14世纪(南宋、元)日本商船大量来华/5、14--17世纪(明)日本遣明使等来华6、17---19世纪中叶(清)中国东南沿海一带商船东渡7、19世纪中叶-20世纪初(清末)中国青年学子为求新学赴日留学11日本分期方法日本历史简介绳纹时代(约BC12000——BC300)岛国的封闭的狩猎采集弥生时代(约BC300——AD300)传入大陆文明农耕稻作小国争斗古坟时代(约300——500)传入中国六朝文化大和国家形成飞鸟•白风时代(约500——710)隋•初唐文化传入佛教大兴国家集权强化奈良时代(710——794)盛唐文化传入国家行政完备佛教事业大成平安时代(794——1192与北宋几乎平等交往民族文化成长贵族文化艺术昌盛镰仓时代(1192—1333)与南宋•元交流密切禅宗传入武士掌权武士文化昌盛室町时代(1336—1573)与明交流密切贸易发达民族艺术开花禅艺术鼎盛安土•桃山时代(1573——1603)信长秀吉霸主气势豪华灿烂江户时代(1603——1868)锁国士农工商艺道文化形成西方文化传入明治维新(1868)开国近代国家成立2第一章秦汉六朝时期的中日文化交流第一节海流的造化——传递大陆文明信息3左旋海流图.,4铜铎图.,5铜剑铜矛-史前大陆居民横渡对马海峡7实地..:对马岛与壹岐岛 6《古事记,日本书纪记载..考察日本左旋海流:寒流---发源自鞑靼海峡里曼海流在上暖流---发源菲律宾海域黑潮海流在下断桥(朝鲜海峡,对马海峡)半岛南岸>50公里(朝鲜海峡)>对马岛>46公里(对马海峡)--->壹歧岛、日本九州陆地海流急每日24海里小舟极难航进东传至福冈的铜制武器尺寸小实用品日本古代的铜剑铜矛崇拜日本制造的大型铜剑铜矛ü中国史籍关于远古交流的记载王充《论衡》:“成王之时,越裳献雉,倭人贡鬯。

摘要:作为人类生活中最常见的宠物之一―猫,和我们的生活息息相关,也因此产生了大量的关于猫的文学作品,神话传说,影视作品等。

而和我国一衣带水的日本更是形成了独特的“猫文化”。

比如日本随处可见的“招财猫”、“猫咖啡店”等。

本文将通过谚语,传说,影视作品等不同角度找出中日文化中国对猫的认识的异同点,分析其背后的原因,从而更好的了解两国文化。

关键词:猫;文化;中国;日本;复杂心理猫作为人类生活中最常见的宠物之一,跟我们的生活密切相关,也因此产生了大量的关于猫的文学作品,神话传说,影视作品等。

日本关于猫的描写早在《日本灵异记》、《枕草子》、《源氏物语》上就已出现。

经过很长一段时间,就形成了现在日本独树一帜的“猫文化”。

“招财猫”、“猫咖啡店”等关于生活方面的猫现在十分流行。

关于以猫为主题的小说,动画,角色群,也有很多的代表作品。

《我是猫》、《hello kitty》、《哆啦a梦》、《猫的报恩》在世界范围内都非常有名。

同样在中国也有很多关于猫的神话传说和语言表达,但较之日本为之甚少。

同样属于汉字文化圈的中日两国对我们生活中最常见最熟悉的猫却持有相当大的不同印象。

本文将通过有关猫的文献,谚语,传说,影视作品等不同角度对中日文化中不同的猫的认识展开叙述,然后从中找出它们的异同点,分析其背后的原因,从而更好的了解两国文化。

一、先行研究以及问题点有关日本猫文化的研究很多,通过对这些先行研究的归纳总结,大致可以分为以下几种:从语言方面,赵(1998)对有关猫的谚语进行了总结。

李(2010)对猫的惯用语进行分析,得知很久以前猫和人类的生活就密切相关,并列举了有关猫的文学作品以及传说。

从文学作品方面,张(2004)第一次分析了猫在日本文学作品中占有着重要地位,并通过神话传说和民间故事介绍了猫文化的形成情况。

李和柳(2009)通过分析神话传说中的猫形象,把猫分成了三个种类,并提出了猫与女性的关系。

从文化方面,韩(2005)说明了招财猫的由来等。

中日小学语文教科书课文分析中日两国是近代历史上最亲密的邻居,也是两个有着相同历史脉络的文化大国。

在传统的教育体系中,小学语文教科书也是有明显差异的。

小学语文教科书分析将为我们提供对比中日文化背景的机会,从而更好地理解两国的文化差异,以及小学语文教育在两国发展中的重要性和地位。

首先,中国小学语文教科书以“孔子言教”为根本,重视学生道德和文学修养。

在语文教科书中,先秦古代史事士大夫词语,和儒家经典比较占有较大的比例。

对于日本小学语文教科书来说,追求的是学习精神,崇尚的是武士精神。

语文教科书主要以古诗词、日语传统文学作品为主,融汇了日语传统艺术形式,如抒情诗歌、文学小说和戏曲。

而且,还有英语技能等内容,旨在培养学生们的国际视野。

从教材内容来看,中国语文教科书将更多的重点放在文化素养和基本知识上,注重道德教育。

以《诗经》、《楚辞》等古典诗词为主,以《易经》、《四书》等儒家思想为主,以《西游记》、《水浒传》等小说为主,以及地理、历史知识等为补充,力求培养学生的知识积累,使之培养良好的品德和文化情操。

日本小学语文教科书着重帮助学生了解和探索自身的文化传统,让学生认识到日本传统文化的独特性。

以歌舞伎、竹书等日本传统艺术形式为主,强调日本传统价值观,如尊重社会制度、服从上级等,以及忍耐和勤劳的精神,力求培养学生的实践能力和团体意识。

通过对于比较中日小学语文教科书,可以清楚地看到两国在文化传统、生活观念等方面的显著差异,而小学语文教育也是引领学生走向大学教育的重要桥梁。

无论是中国还是日本,语文教育的学习旨在帮助学生们树立正确的价值观,陶冶情操,实现自身的价值,从而成为文明公民。

因此,通过对中日小学语文教科书分析,可以更深刻地理解中日两国的文化差异,以及小学语文教育在两国发展中的重要性和地位。

中国和日本的小学语文教育不仅能培养学生的文学修养和人文素养,而且若能充分利用,还可以为两国在国际舞台上拓展沟通,促进两国的友谊和合作做出重要的贡献。

作者简介:陈璇,1985年生,河北人,日本北海道大学文学院博士研究生,主要从事日本现代文学、比较文学研究。

电子邮箱:chenxuan416@outlook.com 。

20世纪30年代是中日两国现代诗歌从交互式影响关系到尖锐对立的重要转折时期。

虽然两国的现代诗均是在西方诗歌的刺激和启发下产生发展而来,并且日本曾一度扮演着中国知识分子了解西方的“文化桥梁”,但在这一时期中国文学对西方文学思潮的接受逐渐摆脱了日本的路径依赖,特别是对20世纪20年代盛行于欧洲的现代主义文学思潮的接受,中日两国几乎同步。

然而,中日战争的爆发导致两国现代诗歌的发展产生创作意识上的激烈对抗以及发展路径上的大相径庭。

在“国民精神总动员”的号召下,大部分日本诗人投入到“侵华诗”的创作,日本诗坛涌现出大量鼓吹战争、美化侵略的“现代诗”,使诗歌沦为军国主义国家意志的宣传工具,从而使现代诗艺的探索遭到冻结,导致艺术退行。

而我国的现代主义诗人在民族危难中将现代主义诗歌艺术与民族的苦难现实相结合,通过诗的创造实现了中国人现代性的精神探索,将现代汉语诗歌艺术的发展推向了新的高度。

另一方面,“侵略”与“反抗”并非这一时期两国诗歌关系的唯一底色,日本反战诗人与中国诗1930年代中日现代诗歌写作比较陈璇摘要:现代主义诗歌在1930年代的中日两国均已得到发展,并与世界性的现代主义诗歌潮流同步。

中日战争的爆发改变了两国现代主义诗歌的发展轨迹,也改变了20世纪以来中日现代诗交互式的影响关系。

军国主义日本对外不断侵略扩张,对内施行严苛的言论控制,大量出现于日本侵华诗当中的“中国”意象成为该时期日本现代诗沦为国家意志宣传工具的表征。

《我思》《四季》等国粹主义诗刊取代现代诗派与普罗诗派文学刊物的地位,主导日本现代诗坛。

同时,大批诗人的创作意识发生由现代主义转向狭隘的民族主义,如高村光太郎向日本汉诗文传统复归,三好达治向日本传统感性复归,田中克己的封建主义倾向等。