《北京大学藏西汉竹书(贰)》笔形特点

- 格式:pdf

- 大小:193.66 KB

- 文档页数:1

第34卷 第6期 2019 年 12月齐 鲁 师 范 学 院 学 报Vol. 34 No. 6Dec. 2019Journal of Q ilu Normal University 近十年来北大汉简研究回顾与评价许 东(山东师范大学 齐鲁文化研究院,山东 济南 250014)摘 要:2009年,北京大学接受捐赠获得了一批西汉竹简,这批竹简对于中国上古历史、思想、文化、科技、书法艺术等领域的研究均具有重要学术价值。

近十年来学界针对北大汉简展开了较为系统的研究,对这些既有研究成果进行回顾与分析,对未来研究走向与前景进行展望,有助于我们今后的研究。

关键词:北大汉简;综述中图分类号:I206.2/.4 文献标识码: A 文章编号:2095-4735(2019)06-0123-10收稿日期:2019-06-02作者简介:许东(1984—),男,山东邹城人,博士研究生,研究方向:宗教文献研究与整理。

2009年,北京大学接受捐赠,获得了一批从海外抢救回归的西汉竹简(下文均简称作“北大汉简”),这批竹简共有3300多枚。

北大汉简内容包括近二十种古代典籍,基本涵盖了《汉书·艺文志》所划分的“六艺”“诸子”“诗赋”“兵书”“数术”“方技”六大门类。

2012年12月,《北京大学藏西汉竹书》(第二卷)由上海古籍出版社出版;2015年9月,《北京大学藏西汉竹书》(第一、三、五卷)由上海古籍出版社出版;2015年10月,《北京大学藏西汉竹书》(第四卷)由上海古籍出版社出版。

目前,尚有第六卷关于日书类文献三种(《日书》《日忌》《日约》)和第七卷医方类文献未正式出版。

北大汉简的问世对于中国历史、思想、文化、科技、医学、书法艺术等领域的研究均具有重要学术价值,引起了不同领域的学者的广泛关注,兹就近十年来的研究成果加以概述、分析与评价,以供学界参考。

一、北大汉简研究概述(一)北大汉简真伪性争论针对北大汉简的真伪性问题,邢文、李开、姚小鸥以《光明日报》国学版为学术平台展开了论辩。

《老子》版本简介文学院08级,汉语言文学2班,潘主庭,222008308011148《老子》,亦称《道德经》、《老子五千文》,是道家的主要经典。

相传由春秋末期老聃著。

但从书的思想内容和涉及的某些问题看来,该书可能编定于战国初期,基本上保留了老子本人的主要思想。

《老子》共81章,5000余言,分上下篇。

注本有西汉河上公注、魏王弼注、明清之际王夫之《老子衍》、清魏源《老子本义》等。

1973年马王堆三号汉墓出土文物中,有《老子》的抄写本。

《老子》这部书的版本很多。

古今有关《老子》的注说千百种之多。

秦汉魏晋以来,流传较广的当推王弼注本和河上公注本。

《老子》版本纷繁芜杂,至今影响较大的主要有以下几个版本:郭店竹简本、马王堆帛书《老子》甲乙本、西汉竹书本(又名北大竹简本)、严遵《老子指归》、王弼本、河上公本、傅奕本、唐代景龙碑本及其它。

一、郭店竹简本《老子》郭店楚简本,出自郭店楚墓的出土竹简。

这些竹简于1993年在湖北荆门市郭店一号楚墓出土,据考古专家考证,该墓年代为战国中期偏晚,大约为公元前300年左右,墓的主人身份不明。

由于该墓曾被盗窃,竹简出土时已散乱、残损,故无法完全恢复简册原状。

经专家整理,郭店楚简《老子》书写于形制各异的甲、乙、丙三组竹简上,被认为是《老子》五千言的三种节录本。

郭店楚简本的简文不分章,次序和文字与通行本有较大差异。

郭店楚简本现存2046字,约为通行本的2/5,是迄今为止所知的年代最早的《老子》传抄本。

二、马王堆帛书《老子》甲、乙本《老子》马王堆帛书甲乙本,出自长沙马王堆汉墓出土的帛书。

这些帛书于1973年在湖南长沙马王堆汉墓3号墓出土,据考证,马王堆汉墓群是西汉初期长沙国丞相利仓以及妻子、儿子的墓地,其中3号墓的下葬年代为汉文帝十二年(公元前168年)。

3号墓出土的帛书《老子》有两种抄本,被研究者称为甲本和乙本。

甲本不避讳“邦字,其抄写年代应在刘邦称帝(前206 年)之前;乙本避讳“邦”字而不避汉惠帝刘盈(前194- 187 年)之讳, 其抄写年代应是刘邦在位之时( 前206- 194 年)。

上海博物馆藏战国楚竹书(一)文字研究中期报告概述:本文是上海博物馆对其所藏战国楚竹书文字研究的中期报告,主要介绍了对该文物的文本分类、文字形态、用笔特征、文字组成结构和内部记述的初步研究结果。

文本分类:战国楚竹书是一种楚系文献,可以分为史书、语录、仪礼、文集等多种类型。

上海博物馆所藏楚竹书包括《楚居》、《楚语》、《楚春秋》、《楚策》等多种类型。

文字形态:楚竹书的文字形态具有几个特点:1. 全书以楚系文字为主,较少的汉字和秦文字。

2. 楚系文字以竹书字符为主,尤以楚书写竹书标识符的特点明显。

3. 楚竹书的文字形态、书写习惯、笔画结构等与秦系文字有很大差异。

用笔特征:从上海博物馆所藏战国楚竹书的使用笔画长短、笔势、笔画方向等方面分析,可以发现楚竹书的用笔特征具有以下几点:1. 竖画苍劲有力,下笔欲字之前颇有准备。

2. 横画辙爪横生,起笔多从左往右,下笔却多从右往左。

3. 弯画麻花曲折,常与弧顶画连写成弯弧。

文字组成结构:楚竹书的组成结构不同于秦系文字和汉字,主要表现在:1. 竹牍分行不分列,每行密写。

2. 无项圈,牛头常写于竹子头上或下旁,为区分牛角的方向。

3. 词组间的空白较少,常常只有一画线泛橘。

内部记述:从上海博物馆所藏战国楚竹书的内部记述分析可知:1. 楚竹书不少是纪传体,另外有杂记形式和谣谚式的篇章。

2. 《楚春秋》是楚竹书中规模最大的一本。

在《楚春秋》中,记述了众多楚国历史上的重大事件以及各种军事和政治制度、行政组织等方面的内容。

结论:通过对上海博物馆所藏战国楚竹书的初步研究,得出以下结论:1. 楚竹书是一种典型的楚系文献,具有明显的特征,其文字形态、用笔特征、文字组成结构都与秦系汉字明显不同。

2. 楚竹书包括多种类型,其中《楚春秋》是楚竹书中规模最大的一本,对研究楚国历史和文化具有重要的价值。

第36卷第2期2020年2月商丘师范学院学报JOURNAL OF SHANGQIU NORMAL UNIVERSITY Vol.36No.2February 2020收稿日期:2019-10-24作者简介:甘影杰(1994—),女,河南商丘人,硕士研究生。

①见李开《关于北大简〈老子〉的辨伪》,载于《光明日报》2016年9月12日;邢文《“辩证之美”与“散点透视”———北大简〈老子〉再辨伪》,载于《光明日报》2016年9月12日;姚小鸥《拼接与书法看真伪》,载于《光明日报》2016年12月12日;邢文《技术书法学与简牍辨伪》,载于《光明日报》2016年12月19日。

北大汉简《老子》研究综述甘影杰(上海大学历史系,上海200436)摘要:北大汉简《老子》,是北京大学藏西汉竹书《老子》上下经文本所得资料的简称,学术界经过技术、文字、竹简形制等方面考证,认定不存在作伪问题。

北大汉简《老子》抄写年代多认为在汉武帝时期或汉武帝前期,也有认为在惠帝、文帝之前以及西汉后期,依据不同的判断标准所得出的确切抄写年代仍有分歧。

学者们对北大汉简《老子》中的字词章句相异之处、阙文之处都进行了不遗余力的考证,成果丰富、翔实。

学者们对北大汉简《老子》上下篇的流变、上下篇章数、与传世本及出土本之间的关系等进行了进一步探讨。

关键词:北大汉简;《老子》;文本校勘;古书成书;综述中图分类号:B223.1;K877.5文献标识码:A文章编号:1672-3600(2020)02-0017-06一、北大汉简《老子》介绍(一)北大汉简《老子》介绍及真伪辨北大汉简《老子》,是北京大学藏西汉竹书《老子》上下经文本所得资料的简称,它从2009年问世至今,将近十年,相关的研究文章层出不穷,将北大汉简《老子》的研究不断推向深化。

最初阶段是对北大汉简《老子》保存状况进行介绍的文章。

由北京大学中国古代史研究中心副教授韩巍主编的《北京大学藏西汉竹书·贰》为代表性认识成果,它“包括竹简的彩色原大照片与放大照片、红外照片、简背划痕示意图、简文的释文与注释以及附录,附录收入竹简一览表、与各卷竹书内容相关的文献资料以及整理者的论文等”[1]3。

讀《北京大學藏西漢竹書(叁)》(一)(首發)抱小一、《趙正書》1.簡4-5:其亟日夜揄趣,至白泉之置整理者引《爾雅》訓“亟”為疾也、速也。

又讀“揄趣”為“輸趨”。

案亟同極,盡也。

“揄趣”為叠韻連綿詞,似可讀為“驅驟”,猶从“區”得聲的“樞”為舌音字與“輸”音近(一為昌母一為書母),而“輸”、“揄”並从“俞”得聲。

所以“揄”讀為“驅”,從音理上講,是没有問題的。

《廣雅•釋宫》:驅、驟,犇也。

(可詳參王念孫《廣雅疏證》,中華書局,1983年,215頁)。

則此句為“窮日夜奔走”之義。

2.簡33:北馳胡幕(貉),南入定巴蜀。

“幕”字原整理者認為通“漠”,此從紫竹道人説(參/forum/forum.php?mod=viewthread& tid=7734&extra=&mobile=yes)。

案“南入定巴蜀”當涉下文“入南海”而衍一“入”字。

“南{入}定巴蜀”與“北馳胡幕(貉)”相對,皆以四字為句。

《史記》作“南定百越”,可證。

二、《儒家說叢》1.簡2:辟(譬)若秋蓬之美其支(枝)葉而惡其根萁也“萁”字整理者括注為“基”。

案草木多言根荄,此“萁”即可讀為“荄”,凡从其从亥之字聲近而相通,《廣雅•釋草》:荄,根也。

(詳參王念孫《廣雅疏證》,中華書局,1983年,337頁。

)2.簡7:君慧臣忠案“慧”當讀為“恵”,惠,仁也。

“君惠臣忠”為古人習語,詳細的討論可參抱小《簡帛拾遺》,國學網國學論壇;又參蔡偉《誤字、衍文與用字習慣--出土簡帛古書與傳世古書校勘的幾個專題研究》,復旦大學博士學位論文,指導教師:陳劍教授,2015年6月,142-145頁。

浅读北大藏西汉竹书仓颉篇

禄,寬惠善志,桀纣迷惑,宗幽不識,冣穀肆宜,益就獲得,賓勦向上,馮奕青(肩)北,係孫襃俗,貇鬵吉忌,癃瘛癰痤,疢痛遬欬,毒藥醫工,抑按啟久,嬰但捾援,何竭負載。

寬从宀萈声简化作宽。

本义房屋宽大作形容词引申为广大、心性度量宽厚。

从而引申为动词宽恕宽爱、宽大等。

荀子正论:杀人者不死而伤人者不刑,是谓惠暴而宽贼也。

宽贼即宽恕宽爱贼人。

礼记表记:子曰以德报怨,宽身之仁也。

郑玄注宽犹爱也,宽作动词宽大。

宽身之仁即为宽大自身仁爱之心,以德报怨从而爱人。

惠从心叀声,义有恩惠惠爱慈惠等作名动形容词。

如小恩小惠作名词恩惠、惠民政策作动词惠爱、慈惠之母作形容词慈爱。

宽宽爱,惠惠爱。

宽惠皆有爱义,为人积极向善之心性。

古籍亦有并举,如管子小匡:宽惠爱民,臣不如也。

国语周语中:宽肃宣惠,君也。

礼记内则:必求其宽裕慈惠。

善美善,善于擅长。

志意志志向,立志。

//

桀夏桀,纣商纣。

迷迷乱沉迷,惑惑乱疑惑。

迷惑皆有分辨不清糊涂之义,讽桀纣因此丧邦。

管子任法:百姓迷惑而国家不治。

//

宗宗周,幽周幽王。

不不能,識识别认识认知。

宗幽不識讽周幽王不识邦主之大体,沉溺酒色昏庸乱政而丧命失国。

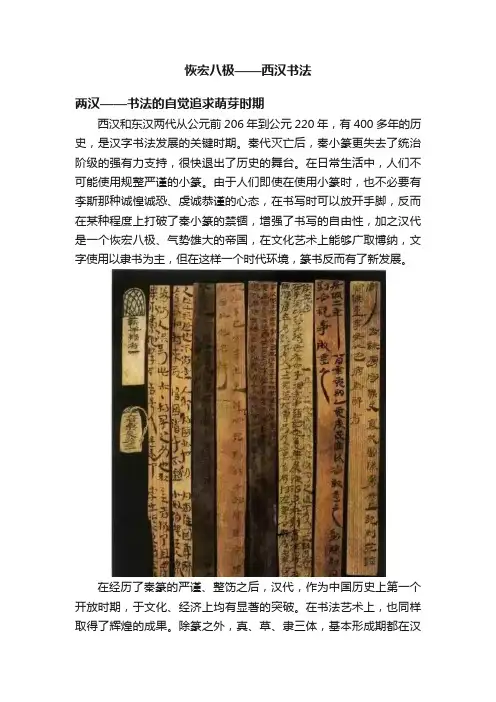

恢宏八极——西汉书法两汉——书法的自觉追求萌芽时期西汉和东汉两代从公元前206年到公元220年,有400多年的历史,是汉字书法发展的关键时期。

秦代灭亡后,秦小篆更失去了统治阶级的强有力支持,很快退出了历史的舞台。

在日常生活中,人们不可能使用规整严谨的小篆。

由于人们即使在使用小篆时,也不必要有李斯那种诚惶诚恐、虔诚恭谨的心态,在书写时可以放开手脚,反而在某种程度上打破了秦小篆的禁锢,增强了书写的自由性,加之汉代是一个恢宏八极、气势雄大的帝国,在文化艺术上能够广取博纳,文字使用以隶书为主,但在这样一个时代环境,篆书反而有了新发展。

在经历了秦篆的严谨、整饬之后,汉代,作为中国历史上第一个开放时期,于文化、经济上均有显著的突破。

在书法艺术上,也同样取得了辉煌的成果。

除篆之外,真、草、隶三体,基本形成期都在汉代。

而且书法开始由实用艺术上升为一门独立的艺术,出现了艺术家们自觉追求书法美的萌芽。

此期各类书体争奇斗艳、绚烂夺目。

其中最引人注目的自然是隶书。

它是汉代最成熟、最发达的字体。

中国的字体从秦代到两汉是一个重要发展阶段,对中国的书法艺术起到了承前启后的作用。

在汉简书法中我们可以窥见到中国书体演变的历史痕迹,由于实际应用的关系,汉简字体的演变剧烈,书体的风格多样,成为中国文字和书法史上的一大枢纽,并充分显示了「古隶」书法形象的真面目。

汉代是书法艺术进入高度自觉创造和高度个性化的时代,文字书写笔划的符号化破坏了象形字的原始风貌,成了不象形的象形字,这是中国文字和中国书法艺术的一个根本性的历史转折,在书法史上跨出了具有决定意义的一步,此后,作为一门艺术的书法便有了自身的艺术内容,即基本上不再受客观事物外在形象的束缚,而运用书法所特有的线条结构来对客观事物事物之美和书者主观的情绪作一种特殊的艺术概括。

汉代是一个艺术恢宏的时代。

汉代的艺术特点是宽博,厚重,质朴。

这是其它时代所无法超越的。

所以后世在文艺创作方面极力提倡秦汉精神、汉魏风骨之类的审美格调。

据新华网报道, 北京大学收藏的西 汉竹书,是目前所 见战图秦汉古书类 竹简中数量最大、 保存质量最好的一 批,是继上世纪发 现的马王堆帛书、 银雀山汉简、郭店 楚简、上博楚简以 及2008年入藏清华 大学的战J 竹简之 后,问世的义一座出土典籍宝库。据介绍, 竹书中还发现了两篇文学作品,其中之一的 题目为《妄稽》,共有100余枚竹简,3000余 宁,记录了一个士人家庭内部因妻妾矛盾而 引发的故事,情节曲折,语言生动,文学性 很强,应是目前所知时代最早、篇幅最长的 古小说。另外一篇文学作品文体为汉赋,目 前还没有在竹书中找到题目,其内容为 “魂”与“魄”的对话,构思奇特、气势恢 宏、词藻丰富,文学水平极高,是简帛文献 中年代最早、篇幅最长、保存最完整的汉 赋。北京大学出土文献研究所所长、历史系 教授朱凤瀚说: “这两大发现都是出土简帛 文献中罕见的文学珍品,它们的问世必将改 写中 古代文学史的有关篇章。”

中学生阅读呈轻阅读浅阅读趋势 据《上海 年报》报道, 《中外书摘》对上海中 学生阅读调查现状展开调查,结果显示,虽然图书 阅读依然是中学生的主流,但一些“轻阅读”、 “浅 阅读”的趋势不得不引人们的关注。此次针对上海 10所重点高中1000名学生的调查显示,有61.86%受访 学生说,他们每周用在阅读上的时间为2-5个小时, 每天阅读时间多的大概有三刻钟,有81.44%的受访者 认为,他们之所以课外阅读少,主要是因为“功课 多,很少有时问和心情读书”。复旦大学中文系教授 梁永安就此对本报记者说,他担 长此下去,这部 分同学会患上“长文章畏惧综合症”,他们不敢读大 部头的作品,喜欢马上看完,又助长了阅读的浮躁 之心。而往往,那些对孩子有启发的思想,都蕴藏 任那些厚重的作品里。作为“快餐文化”一类的“轻 阅读”,已经不可遏制地向孩子的领域进发。与之相 对应的是, “浅阅读”电在成为巾学生阅读的主流。 《青莲记事》等所谓青春小说正在受到孩子的追捧, 梁教授说,阅读课余读物是为了减轻压力、放松心 情,学习生活已经够累了。可是只读轻松的书,可 以取得进步吗?或者真要提高成绩靠做习题就行? 这恐怕正是专家和孩子之间的代沟所在。 校长推荐上j匕大在湖jc弓l起震动 据报道,20(}9年底,北京大学公布了获得今年校长 实名推荐资质的39所中学,传统的教育大省、高考大省 湖北省只有3所中学入选,在湖北社会各界尤其是教育 界引起了不小的震动。据称,震动的原因一是名额少, 二是一些传统名牌中学的落选。一位教育界资深人士 说,与同为教育大省的汀苏1O所中学入选相比,湖北过 去一些名牌中学如黄冈中学等无一入选,这不得不引起 我们的警惕和深思。为什么?据笔者了解,我们很多的 中学还是搞的应试教育那一套,魔鬼训练、题海战术, 学生不看课外书,不注重自身素质培养,除了应对考 试,缺乏坚实的思想个性和开阔的视野,长此以往,肯 定是要被现代教育所淘汰的。一些中学的校长和教师也 深有同感,一位校长说,他曾去江苏一些重点中学考察 过,这些中学既注重课内,又注重课外,很多学校都开 有阅读课,强调学生的思想熏陶、人文滋养,学生学习心 态非常健康,不像我们有些中学,由于学业繁重,缺乏 思想上的疏导,学生生活在巨大的压力中。也有少部分 人对此不以为然,认为这不过是一种炒作,而且容易滋 生新的招生腐败,把学生上北大的命运掌握在极少数人 手里,也有违教育的公平,只有分数才是硬道理。 国家总督学顾问抨击作文教学 据《长江日报》报道, “为什么作文中的母亲都是一 个模式?别让孩子从作文开 始‘第一次撒谎’。”近Ej, 国家总督学顾问、教育家陶 西平在汉抨击中小学作文教 学中的弊端。陶西平在汉为 教育界500余名代表作主题报 告时说,某高校一名外教让 学生完成一篇写母亲的英语 作文,结果学生交的作业让 他感到非常吃惊。 “所有学生都非常轻松地完成了作 业。”陶西平说, “因为他们从小学起就开始写这个内 容,写起来毫不费劲。”但外籍教师的阅卷结果出乎意 料,他质疑学生: “你们的母亲难道都是一样的吗?难 道她们从来没有不负责过?母亲从来就没有自私过吗?” “我记得韩寒说过一句话: ‘人生的第一次撒谎常常是 从写作文开始的。’现在的中小学教师在作文教学中教 学生‘母亲都是善良的’,所以每个孩子都写了一个虚 拟的母亲。”陶西平说。他认为,现代社会中充满各种 各样的矛盾,而教育是一个驾驭、引导的过程,学校应 该在各种活动包括日常教学中引导学生明辨是非,培养 正确的价值观。教育活动中一定要重视价值观教育,甭 则社会将承担没有进行这种教育的后果。

语文试题一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:新中国成立以来,中医出土文献不断被发掘与保护,据统计,出土或收藏次数有35次之多。

这些中医出土文献向世界展现了两千多年前我国的文献、文字水平,反映了当时我国的医学面貌,是中华文明的历史见证。

如“云梦睡虎地秦简”,已经记有传染病的预防制度,其中提到的“粝迁所”就是专门用来隔离麻风病患者的地方,开创了我国乃至世界传染病隔离之先河。

出土文献以“医方”“医经”为主,这与《汉书·艺文志》的分类基本相符,根据现代学科分类,涉及中医基础理论、中医诊断学、针灸推拿学、方剂学、药学、养生学以及临床各科的治疗等。

临床各科的治疗包括内科、外科、妇科、儿科、男科、五官科、骨伤科、肛肠科、传染病等,充分说明在先秦两汉时期中医学已经在应对各科疾病,并积累了大量的医方,如马王堆出土的《五十二病方》《养生方》,老官山出土的《治六十病和齐汤法》以及还在整理的北京大学藏西汉竹书《医方》、湖北荆州胡家草场大墓出土的“经方”简(1000余枚)等。

中医出土文献的不断发现,让我们看到了与传世中医经典《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》《神农本草经》同时代或者更早的医学典籍,也向世人证明了我们的中医学理论体系的形成不是一蹴而就的,有着深厚的传统文化的根基。——摘编自熊益亮《从先秦两汉中医出土文献谈文化自信》材料二:为推动中医药法的深入贯彻实施,切实把中医药这一宝贵财富继承好、发展好、利用好,今年4月至5月中旬,全国人大常委会组织5个执法检查小组,分别赴8个省(市、区)开展检查。

检查中发现,目前中药材质量参差不齐,中药材种子种苗发展混乱、农药残留超标等问题突出,一些企业和个人单纯追求中药材产量和利润,过度使用农药、化肥,不到年限乱采滥收,以次充好、以假乱真的现象时有发生。

中药材市场优质不优价、“劣币驱逐良币”现象不同程度存在。

汉简,帛书,碑刻的风格特点,临摹要点,用笔汉简,帛书,碑刻汉代的书法有两大系统,一是碑刻文字,一是简牍墨迹,它们都是在纸未发明以前或未大量使用以前的书籍文献。

由于材料不同,书写的工具不同、内容不同,形制不同及书写者的身份不同,因而表现出各自不同的艺术风格。

汉简书写的文字内容或是书信记事,或是公文报告,因而不拘形迹,草率急就者居多。

汉简受简面狭长、字迹小的限制。

但章法布局仍能匠心独运,错落有致,随意挥洒。

汉简的文字,篆、隶、真、行、草(章草)各体具有。

汉简在书写思想上没有受到那么多的束缚,因此,表现出丰富的创造力,最终成为由篆隶向行揩转化的过渡性书体——汉简。

在《居延汉简》、《武威汉代医简》中有大量的墨迹出现,这可以和敦煌的《敦煌汉纸墨迹》相比较。

体势近楷书、行书等各种书体。

从竹木简所看到的书法艺术,是研究秦汉书法的第一手资料。

武威汉简1959年,甘肃武威磨嘴子汉墓数次出土汉简,其中的《仪礼》简469枚,日忌杂占简11枚;同时,在第18号墓中出土“王杖十简”。

其中,《仪礼》简为《仪礼》的版本、校勘提供了重要资料,由于简册保存完好,墨迹如新,对于复原古代简册制度提供了具体例证。

1964年,文物出版社出版了甘肃省博物馆、中国科学院考古研究所整理的《武威汉简》,公布了这批简牍资料。

汉代是书法发展的重要时期,如几种书体的出现和臻于成熟、书法理论文章和书赋的出现、大量的简牍、碑刻、摩崖书的出现、书法家的出现等等,都以无声的方式标榜着汉代不愧为书法史上的一个重镇。

从总体而言,汉代主要是隶书走向成熟和达到鼎盛的时期,汉代隶书的蔚为大观是我们有目共睹的。

于是,有人干脆给了它一个“隶书时代”的称誉。

纵观汉代隶书,我们大致可以把它分为三类,即秦末和西汉初的古隶、西汉中后期和东汉初期的草隶,以及东汉中后期全面成熟的标准隶书。

草隶以竹木帛为代表,标准隶书以碑刻和摩崖为代表,而古隶则主要以简帛木牍为代表,这是我们大致的认识,因为古代社会,尤其是三国以前,文字发展较为复杂,所以这种分析的目的旨在便于我们行文。

试论《清华大学藏战国竹简》的书写特征作者:汤雷来源:《科学与财富》2019年第31期摘要:《清华大学藏战国竹简》是战国文字中独具特色的一种书风,这批古文字自出版以来,研究成果卓著,主要集中在古文字学和历史学等方面,但它的价值远远不止于此,故本文试从书写特征方面入手,对其书写特征及用笔、结体和章法进行分析。

关键词:价值;书写特征;用笔;结体;章法一、《清华简》书风上的承接关系(一)继承篆书遗韵清华简的书法风格已经开始出现隶书化倾向,但仍然还留有篆书遗韵蕴含其中,从篆书到隶书的变化中,留存了金文大篆的一些线条特征,从线条来看,用笔粗犷豪放,体现出一种稚拙与老辣、恣肆与稳健、内敛与粗犷的审美取向,虽然线条凝重遒劲,却不乏潇洒旷达。

《清华简—程寤篇》可以看得出来,依然有金文大篆的韵味蕴含其中,线条依然保有凝重的质感,古朴的风貌表现得淋漓尽致,这些都是《清华简》受到金文大篆影响而形成的风格。

(二)向隶书风格开始演变汉字在演变过程中,当一种字体基本成型以后,就会出现两种情况,一是变得更加的规范化,二是变得更加草化,字体的规范化逐渐使这种书体变得更加成熟,那么草化的结果就可能使得萌生出新的字体,隶书在成熟之初本来是作为大篆的草写,是一种“辅助性书体”,在官方的小篆正式颁布以前,就已经出现了与成熟隶书相近的字体,即“草篆”,也可以称为草隶。

(三)由纵向取势向横向过渡比《清华简》出土更早的像四川青川木牍、甘肃天水放马滩竹简,这些实物资料充分证明了秦统一之前就存在着大篆向隶书演变的过渡性文字(草篆),这其中有与篆书笔法、形体完全相同的字,也有的字出现了隶书的笔势、字势等特征,与篆书相比,它减损了盘曲,化繁为简,化圆为方,变狭长字形为正方形、扁长字形或扇形,往往以轻挑短笔、延展字尾之法、曲近笔致。

特别值得注意的是,在加快书写速度之时横画自然形成“蚕头雁尾”的雏形。

二、用笔宗白华认为,书法艺术“用笔有中锋、侧锋、藏锋、出锋、方笔、圆笔、轻重、疾徐等等区别,所以运用单纯的点画而成其变化,来表现丰富的内心情感和世界诸形象,像音乐运用少数的乐音,依据和声、节奏与旋律的规律,构成千万乐曲一样”①。

《北京大学藏西汉竹书(贰)》笔形特点

发表时间:

2017-12-04T15:30:24.253Z 来源:《语言文字学》2017年9月 作者: 逯瑶

[导读] 本文通过对北大汉简笔形系统考察,归纳出了北大汉简基本笔形。

河北师范大学

文学院 河北 石家庄 050024

摘要:《北京大学藏西汉竹书(贰)》字体风格接近成熟汉隶,它的内部笔形种类丰富,既有古文字遗留的笔形——团块、弧笔、封

笔,也有继承发展篆隶基本笔形

——横、竖、撇、捺、波、掠、折、点,还孕育了隶楷新笔形——钩、提。

关键字:笔形;篆书;隶书

北京大学藏西汉竹书《老子》篇(下文简称北大汉简)文字处于隶书由不成熟到成熟的时期,对其笔形的研究可以了解笔形的阶段性

变化,从而更完整的了解由篆书到隶书笔形的变化。本文通过对北大汉简笔形系统考察,归纳出了北大汉简基本笔形,主要有

13大类:

横、竖、撇、捺、波、掠、点、折、钩、提、弧笔、封笔、团块。

一、保留古文字特色笔形

——团块、弧笔、封笔

西周金文一般由范铸而成,多团块笔形,北大汉简中个别字形仍保留这种笔形,如193.24、193.6、192.21、25.14。

北大汉简中的弧笔主要是向左开口的弧笔()、向上开口的弧笔()和向左下开口的弧笔()。它们的开口度比较小,特别是左弧,

如

209.12、61.27、136.16,这使得字形的扁平化特点明显。

北大汉简中的封笔大量减少,封笔断开变成多种笔形组合,如横画与弧笔、弧笔与折笔、折笔与折笔等。北大汉简主要保留了一些

“

口”形封笔(177.01)、三角形封笔(169.14、)、“8”字形封笔(141.18、)等。“口”形封笔形体扁平,导致大量其他笔形也横向延长,字

形扁平化明显,如

122.7、143.9、12.5等。封笔的转折处有圆转和方折之分,构件“口”、“日”、“幺”多圆转,构件“田”、“日”、“目”多方折。

二、继承发展篆隶基本笔形

——横、竖、撇、捺、波、掠、折、点

北大汉简以平横为主,并出现一些波横。平横,整体平直略向右上的倾斜,粗细均匀,少量出锋。长平横一般居于主笔地位,因而文

字取横势,文字扁平化趋势明显。波横,北大汉简除了保留古隶中的

“蚕头横”(129.17)、“雁尾横”(61.18)的波横,还出现了具有“一波

三折

”、“蚕头雁尾”特点的波横,如140.6、64.8、169.15。这种波横形态不固定,波画写法不够舒展,大多回锋收笔,只有个别波横顿笔出

锋。这些波横形态体现了波横由萌芽到发展再到逐渐趋于定型时的调整变化。北大汉简还保留了少量古隶中有一定弯曲度的横画和一些头

重脚轻的横画,如

17.23、137.15、134.8。

竖画,笔程缩短,超长竖画大量减少,只保留在个别字中。大部分竖画笔直无弯曲度,只有一部分弯竖整体存在较小弯度或笔尾处有

一定弯度,如

150.19、172.28,主要存在于构件“人”、“木”、“禾”、“糸”中。

撇画主要有斜撇、竖撇、短撇、折撇,短撇笔程较短,并且数量众多占据主体地位,有的短撇近似点画,特别是构件“貝”、“示”中的

撇,如

21.8、172.20。

捺画大多回锋收笔,少量出锋。斜捺笔程较长,有的短捺笔程短似点画,如172.20、156.13、31.23。北大汉简中出现草化“z”形长平

捺,主要存在构件

“走”中,如55.19。

北大汉简中波画和掠画经常相伴出现,左掠右波,形成分张之势,而一字之中只有掠画或者波画,那么掠画或者波画成为一字之主

笔。掠画与撇画形体相近,只是掠笔行至笔尾处一般顿笔出锋,笔尾粗重,笔程较长。北大汉简的掠画主要有:竖掠、斜掠、直掠、折

掠。四种掠画的曲直度与弧度有区别,竖掠在笔画的后半程形成的弧度,如

44.18,有些竖掠顿笔出锋,向上挑起,形态似钩,这种掠笔继

续发展变成了竖钩;斜掠的弧度稍大,如

113.9;直掠整体平直基本无弧度,笔尾处多顿笔出锋上挑形成较小弧度,如172.7。波画主要有

三种类型:横波、斜波、折波。横波即上文所说波横;斜波笔程较长,笔尾多有下按动作,有的回锋,有的出锋,笔尾粗重,样式多样,

形态不固定,如

159.19、192.11、58.12、192.28。

折画主要有圆转和方折,方折居多,大量方折断笔分书,许多横折被拆分为横与竖的笔形组合或横与竖钩的笔形组合,如182.25、

41.8

,个别字的折笔存在逆笔书写的情况,如108.17、87.11。

点画大量增加,形成原因多样,有的是改造短横、短竖、短撇、短捺等笔画,缩短笔程变成形态多样点画,如47.4、21.24、77.11、

40.10

,有的是无意识的书写用笔(起笔顿笔),如134.11;有的是笔形“”、断裂分离形成的,如21.9、137.13;有的是受形近构件影响而

添加的,如

5.2。点画大多无运笔距离,但是北大汉简中有的两点对称分布,笔尾较长并相连与短横相似,如33.4、49.4、62.5,这种笔形

组合主要存在于构件

“牛”、“手”、“木”、“生”等中。

三、孕育隶楷新笔形

——钩、提

北大汉简中孕育了钩画,出现了钩画的萌芽。钩画比较平缓,但还未形成楷书中的硬钩。大量竖弯钩是由竖弯发展而来,笔尾向上挑

起并冒尖,如

38.20、74.8、48.6。竖钩一般是由掠画或竖画发展而来的,如“得”字(183.10)的竖钩是由于掠画缩短笔程;有的是竖画向

左挑起冒尖,如

49.10。横折钩与横折竖弯钩由横折笔形发展而来,如216.17、40.24。构件“宀”形态未定型,有的字作横钩,有的字作横折

竖弯钩。

北大汉简中的提画数量比较少,大部分与横画形态相似,只是略向右上倾斜,笔尾多自然出锋。提画主要存在于构件“寸”、“手”、“水”

中,如

137.16、134.9、168.11。位于左侧的构件“水”大部分仍作三个横画,只有个别字的横画演变为提画,如134.9、4.6、134.28、

200.5

、等。

四、小结

北大汉简的笔形既保留古文字及篆书笔形,又发展了隶书基本笔形,还孕育隶楷新笔形,体现了文字发展的渐进性。

参考文献:

[

1]北京大学出土文献研究所.《北京大学藏西汉竹书(贰)》[M].上海:上海古籍出版社,2012.

作者简介:逯瑶,(

1992-),女,河北邢台人,硕士研究生,主要研究方向文字学。