《老子》的生态智慧与可持续发展

- 格式:pdf

- 大小:180.58 KB

- 文档页数:5

浅谈老子生态伦理思想及其现代价值浅谈老子生态伦理思想及其现代价值论文关键词:老子生态伦理思想自然论文摘要:老子生态伦理思想所包含的道法自然、无为、知常曰明、知足不辱等有着重要的现代价值,有助于当代的人们重新审视人类的生存方式,寻求人与自然的和谐之路。

当前,生态问题已成为人类社会发展所面临的一个不可回避的重大难题。

人类在不断探寻用科技手段解决生态问题的过程中,却越来越发现这种诉之于外的方法途径并没有带来预想的效果,每一次新科技的使用往往又会导致新问题的产生,“科技决定论”已日益被证明是片面的、狭隘的。

于是,人类开始转变思维,诉之于内,重新审视人类自身的问题,反思长期占统治地位的人类中心主义意识。

今天,七七大报告已明确提出我们要建立资源节约型、环境友好型社会,建设生态文明。

这一目标的实现除了靠科技进一步发展外,还必须靠我们自身的反省,即深刻反省我们在自然观、发展观、消费观等方面存在的诸多偏颇,重塑新的生态理念。

老子思想作为我国传统文化的重要组成部分,其蕴涵的生态伦理思想为我们的深刻反省提供了独特的思想视角,对当前人类克服日益加剧的生态危机具有重要的现代价值。

一、老子的生态伦理思想的主要内容1.道法自然的思想道为何物?《道德经))第二十五章曰:“有物混成,先天地生。

寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。

吾不知其名,强字之曰:道。

”第四十二章曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

”其意思就是说道是万物的本源,是万物之母。

那道又有什么特性呢?第二十五章曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”这就是说自然是道的本性。

自然则是一种不受丝毫外力干预而本然如此的固有状态,天地万物也正是顺应道这一自然本性而生成、运行和显现。

因此,第五十一章又曰:“道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。

”即道之所以被尊崇,德之所以被珍贵,就是因为其顺应自然。

因此,人类既然与天地万物是同源的、紧密联系的,那么也应采取顺应自然的态度,只有使天地万物都处于无拘无束的状态,天地万物人才能达到和谐,人类才能达到保护生态环境的目的。

G reen development自然是人类最理想的状态,自然观是老子思想体系的核心观念,是生成及演化宇宙万物与人类社会的法则、规律。

老子之道取法于自然,道之所是,自然而然,“道”乃宇宙万物之本体与根源。

[1]“道”的本体是包含着“天”“地”“人”在内的宇宙万物。

人类生活的所有生产活动都与现实世界中存在着自然关系以及社会关系紧密挂钩。

自然环境是人类生产、生活的物质基础,没有大自然提供的物质资料——水资源、矿物资源等,人类就无法生存。

所以,积极借鉴与学习《道德经》中人与自然和谐的理念,树立顺应自然、尊重自然、与自然和谐相处的生态观,与自然界建立一种和谐相处、同存共生的关系,对新时代生态文明建设有着深刻意义。

一、《道德经》中蕴含的人与自然和合思想老子的《道德经》中蕴含着丰富的人与自然和谐思想,“反者道之动”“损有余而补不足”“天人合一”等,这种生态关系长久以来都是一个历久弥新的议题,因而在现实世界中也不容忽视。

(一)“反者道之动”——人与自然的辩证思想《道德经》中的“反者道之动”意思是说任何事物的某些性质如果向极端发展,这些事物一定会转变成他们的反面。

“物极必反”“盛极而衰”等就是这些思想的延伸,其主要阐述了老子关于矛盾双方相互转化的辩证法思想。

生态系统的内在基本要素包括自然和人类,科技的进步,人们对自然的探索、索取能力增强,这并不代表人类征服了自然,人类通过特殊方式对待自然从而取得的成果,也不能说明就战胜了自然。

道家认为人类在自然界中有正确的定位,人不是自然的征服者,自然界不是人类杀戮的对象,应积极改善人与自然关系,从而形成和谐健康有序的生《道德经》中人与自然和合思想对当代生态文明建设的启示文/孟安琪(中央民族大学 北京 100081)摘要:老子的《道德经》中蕴含着深刻的人与自然和谐相处的和合思想,“和合”,根深于中国传统文化,意味着和谐、协调、共存与统一。

我们要达到人与自然一种和合状态,就必须正确认识到人与自然的辩证关系。

曾仕强老子的人生智慧_浅谈老子智慧对当代中国生态文明建设的启示老子是中国上古时代的钾者、哲人,据学者们研究,老子大约生活在公元前571年至公元前471年间。

他留存下来的《道德经》也称《老子》共五千余字,通篇闪烁着钾慧的光芒,从其五千言中我们可知,老子总是以钾者的眼光、钾者的思维、钾者的感觉去观察、思考大自然、人生、社会等身边的一切,他总能得出许多钾慧的见解,最终构建了他玄乎其玄的道的理论体系,从而被道家遵奉为始祖。

一、长久老子摺慧的一大特点是着眼于长久,他特别着迷于自然、天地为何能长久,他思考人生、社会、统治者的统治等一切事物如何能长久,以及那些能长久的事物的个中道理。

他得出的结论是要无为、不去占有、不张扬、不锋芒毕露、做任何事都不要太猛、太急等。

老子思考问题不是单一的思考,而是将许多事物连起来思考,由此及彼。

如老子思考天地所以能长且久的原因是:以其不自生,故能长生七章;由此他得出是以圣人后其身而身先,外其身而身存。

七章即是说绝顶聪明的人即合道的人总是不争先反而能赢得先机,将自身置之度外反而能保全自身。

再如通过思考自然现象再而推及人的思考:故飘风不终朝,骤雨不终日。

孰为此者?天地。

天地尚不能久,而况砖人乎?二十三章即是说狂风刮不了一个早晨即完了,暴雨总是下不了一整天,谁使它这样的呢,是天地。

即天地间一切过猛、过急的现象、事物都是不能长久的,何况人呢?对于人的长久,老子认为故知足不辱,知止不殆,可以长久。

四十四章即老子认为人要知足就不会招致屈辱,知道适可而止就不会带来危险。

二、顺其自然查字典范文网顺其自然,这是老子重要的思想和语言,是老子的钾慧,是老子的一种生活态度。

老子在五千余言的《道德经》中,对于方方面面的论述,最终都是归结要顺其自然。

老子认为一切都要顺其自然的最根本原因是道大,天大,地大,人亦大。

域中有四大,而人居其一焉;人法地,地法天,天法道,道法自然。

二十五章即是说宇宙有四大:道、天、地、人,而人是取法地,地取法天,天取法道,道是以自然为规则的。

道德经对环保和可持续发展的道德思考作为一位资深学者,我深入研究了《道德经》这一古老而深邃的文化遗产,并从中获得了对环保和可持续发展的道德思考。

本文将通过对《道德经》中的几个关键概念的分析,探讨其对环保和可持续发展的启示。

一、道德经中的“道”与环保《道德经》中的“道”是一种宇宙的原则和规律,是一种超越人类的智慧和力量。

在环保领域,我们可以将“道”理解为自然界的法则和生态系统的平衡。

人类应当以谦逊和敬畏之心面对自然,遵循自然的规律,与自然和谐共生。

首先,我们应当尊重自然界的多样性。

《道德经》中提到:“天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。

”这句话告诉我们,自然界的生物和生态系统是相互联系、相互依存的,它们各自都有其独特的生存和发展方式。

我们不能将自然界的多样性简单地归为一种模式或标准,而应当尊重每个物种和生态系统的独特性,保护和维护它们的生存环境。

其次,我们应当遵循自然的循环和平衡。

《道德经》中提到:“天之道,损有余而补不足。

”这句话告诉我们,自然界的资源是有限的,我们不能贪婪地过度开发和消耗资源,而应当遵循循环和平衡的原则。

例如,在能源领域,我们应当加强可再生能源的开发和利用,减少对有限资源的依赖,实现能源的可持续发展。

最后,我们应当保护自然环境,修复生态系统。

《道德经》中提到:“治人事天莫若啬。

”这句话告诉我们,我们应当节约资源,减少对自然环境的破坏。

同时,我们应当积极参与生态保护和环境修复的工作,恢复受损的生态系统,实现环境的可持续发展。

二、道德经中的“无为”与可持续发展《道德经》中的“无为”并不是指不做事,而是指以柔性和谦虚的态度去做事,遵循自然的规律,不强行干预和改变。

在可持续发展领域,我们可以将“无为”理解为在发展中保持谦逊和平衡,尊重自然和人类的需求。

首先,我们应当摒弃过度追求经济增长的观念。

《道德经》中提到:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。

”这句话告诉我们,柔弱而谦逊的态度能够战胜坚强而强大的力量。

《老子》的人生智慧引言概述:《老子》是中国古代哲学家老子所著的一部重要著作,其中包含了丰富的人生智慧。

本文将从五个大点阐述《老子》的人生智慧,包括顺应自然、无为而治、保持谦虚、追求简朴和守持平衡。

通过对这些智慧的详细阐述,我们可以从中吸收启示,指导我们的人生。

正文内容:1. 顺应自然1.1 了解自然规律:《老子》强调人应该了解自然的运行规律,明白人与自然的相互关系。

人应该顺应自然,而不是逆自然而行。

1.2 尊重自然:《老子》提倡人们尊重自然,与自然和谐共处。

人应该学会欣赏自然之美,保护环境,避免过度开辟和污染。

2. 无为而治2.1 放下功利心:《老子》认为人们应该放下功利心,不要过于追求权力和物质财富。

惟独心无所求,才干达到真正的宁静和自由。

2.2 尊重自然发展:《老子》主张无为而治,即顺应自然的发展,不做强行干预。

惟独让事物自然发展,才干达到最好的结果。

3. 保持谦虚3.1 谦逊待人:《老子》强调人们应该保持谦虚,不要自大自傲。

与他人相处时,要尊重对方,不要妄自尊大。

3.2 学习谦虚:《老子》认为人们应该虚心学习,不断进取。

惟独保持谦虚,才干不断提高自己,获得更多的智慧。

4. 追求简朴4.1 淡泊名利:《老子》主张人们应该淡泊名利,不要过于追求物质的享受和社会地位的提升。

惟独追求内心的安宁和平静,才干真正获得幸福。

4.2 简化生活:《老子》认为人们应该追求简朴的生活方式,不要过度追求奢华和浪费。

惟独简化生活,才干减少物质压力,享受真正的自由。

5. 守持平衡5.1 平衡人生:《老子》认为人们应该守持平衡,不偏不倚。

在面对各种难点和挑战时,要保持内心的平静和稳定,不被外界所动摇。

5.2 平衡工作与生活:《老子》主张人们要平衡工作与生活,不要过度追求事业成功而忽视家庭和个人的需求。

惟独平衡发展,才干获得全面的幸福。

总结:综上所述,《老子》的人生智慧包括顺应自然、无为而治、保持谦虚、追求简朴和守持平衡。

老子生态自然思想的基本维度及当代价值老子生态自然思想是中国古代哲学中的一个重要思想流派,而当今社会对于生态环境的重视和保护,使得老子生态自然思想在当代具有重要的价值和意义。

这篇文章将从基本维度和当代价值两个方面,对老子生态自然思想进行探讨。

1. 道德观念老子强调“道”是一切事物的本源,强调追求道德的自我修养和人际关系的和谐、宽容、包容等道德观念,这从根本上规范着人们行为。

因此,生态环境的保护和気探是一种对人类自我修养的具体表现。

2. 自然哲学老子提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的天地生成理论,强调自然调和、自然平衡、自然和谐,主张不要人为破坏自然规律和生态环境。

3. 生态伦理4. 政治哲学老子认为政治权力应该是无为而治的,不要过度干预社会和自然环境,不要强行推行某些政策,而是应该顺应自然而不违背自然、不对自然进行破坏,维护人类与自然的和谐。

老子生态自然思想在当下社会具有的价值和意义主要表现在以下几个方面:1. 强调自然与生态环境的重要性随着人类对环境问题的认识不断提高,老子强调的自然和生态环境的重要性也越来越受到重视。

生态环境的恶化对人类生存和发展造成了严重的威胁,因此必须采取有效措施保护自然,恢复生态环境。

2. 倡导人类合理利用自然资源老子生态自然思想的重要价值还表现在,提出了人类合理利用自然资源和避免过度开发的思想。

在当今社会,由于资源的稀缺性和不可再生性,必须采取科学的方式,合理地利用自然资源,以保护自然和维护人类的生存和发展。

3. 推崇低碳生活方式老子强调了气节的保存和保护,这是低碳生活的精神内核。

低碳生活方式是当前全球都面临的环保难题,而老子生态自然思想便为此提供了信仰支持。

人类需要抛掉奢华享乐的生活方式,追求简朴、自然、绿色、健康的生活方式。

4. 倡导和平、合作、和谐的世界老子提出了“和谐共处”的理念,主张和平、合作、和谐,这也是当代社会所需要的精神内核。

倘若全球各国不断矛盾、不断战争、滥用资源,会造成化不可想象的生态和环境问题,对人类的生存和发展造成严重的危害。

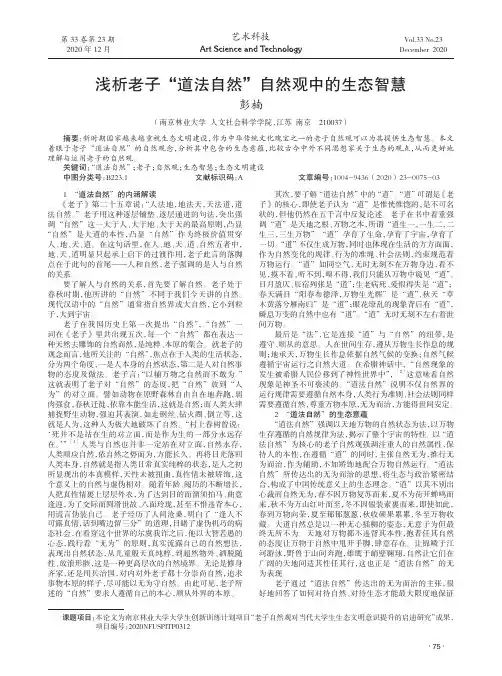

·75·第33卷第23期 2020年12月Vol.33 No.23December 2020艺术科技课题项目: 本论文为南京林业大学大学生创新训练计划项目“老子自然观对当代大学生生态文明意识提升的启迪研究”成果,项目编号:2020NFUSPITP0312浅析老子“道法自然”自然观中的生态智慧彭楠(南京林业大学 人文社会科学学院,江苏 南京 210037)摘要:新时期国家越来越重视生态文明建设,作为中华传统文化瑰宝之一的老子自然观可以为其提供生态智慧。

本文着眼于老子“道法自然”的自然观念,分析其中包含的生态意蕴,比较古今中外不同思想家关于生态的观点,从而更好地理解与运用老子的自然观。

关键词:“道法自然”;老子;自然观;生态智慧;生态文明建设中图分类号:B223.1 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2020)23-0075-031 “道法自然”的内涵解读《老子》第二十五章说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”老子用这种逐层铺垫、逐层递进的句法,突出强调“自然”这一大于人、大于地、大于天的最高原则,凸显“自然”是大道的本性,凸显“自然”作为终极价值贯穿人、地、天、道。

在这句话里,在人、地、天、道、自然五者中,地、天、道明显只起承上启下的过渡作用,老子此言的落脚点在于此句的首尾——人和自然,老子强调的是人与自然的关系。

要了解人与自然的关系,首先要了解自然。

老子处于春秋时期,他所讲的“自然”不同于我们今天讲的自然。

现代汉语中的“自然”通常指自然界或大自然,它小到粒子,大到宇宙。

老子在我国历史上第一次提出“自然”,“自然”一词在《老子》里共出现五次,每一个“自然”都在表达一种天然去雕饰的自然而然,是纯粹、本原的集合。

就老子的观念而言,他所关注的“自然”,焦点在于人类的生活状态,分为两个角度,一是人本身的自然状态,第二是人对自然事物的态度及做法。

老子言:“以辅万物之自然而不敢为。

《老子》哲学思想对现代社会的影响老子是中国哲学史上的一位伟大思想家,其所倡导的哲学思想包含着丰富的文化内涵和深远的历史意义,深刻地影响了中国古代的社会文化和人类思想的进程。

而今天,随着社会现代化的不断发展,我认为老子的哲学思想在现代社会仍然具有着重要的影响,下面我将从以下三个方面来分析。

老子提出的“道”思想是他哲学思想的核心,道即是宇宙本身的自然规律,是一种简约而包容的贯穿于万物之中的气质。

在当今的现代社会中,“道”的思想被广泛应用于大自然、人类道德、社会和谐等方面。

首先,“道”思想在大自然与环保领域中得到广泛运用。

人们越来越意识到保护环境和生态的重要性,而“道”的思想中所强调的是天人合一,也就是人类应当遵循自然界的规律,与自然界和谐共生。

这一思想表现在现代社会的环境保护中,自然生态系统的破坏和人类自身的矛盾应认识到,通过调整生态系统结构来实现保护环境和可持续发展,践行与自然共生共存的道德理念。

其次,“道”思想也对现代社会的人类道德与伦理有哪些影响。

有着不可替代的地位,人类应当树立真正的道德观念和行动方式。

老子在哲学思想中强调的“和为贵”,即人类之间不仅应当遵守社会规则与法律,还应当互相宽容、尊重、理解、信任,建立和谐社会。

这一观念对于现代社会的道德弘扬和个人素质提升起到了积极的推动作用。

最后,老子的“道”思想可以引导现代社会建立起和谐稳定的生态与社会,促进发展与进步、提升人类幸福指数的形成。

而这种发展需要在实现现代化的进程中,更多地体现老子的“无为而治”思想,即通过自然地道德引导、人类的内在的自觉自我调控发现一种更加和谐稳定的发展之路。

二、老子的“虚静无为”思想对现代社会的启示老子的思想强调了“虚静无为”这一主要的哲学思想,并把它视为挽救社会矛盾、恢复社会秩序的重要途径。

而在今天的现代社会,许多人面临着生活上的压力、情感上的矛盾、思想上的纷争等等问题,难以平衡自己的内心与外界的关系。

这时候,“虚静无为”这一思想就能给我们提供有效的启示。

老子:“轴心时代”的东方哲人作者:李占斌来源:《文学教育》2020年第04期内容摘要:在“轴心时代”,各个文明都涌现出了自己的精神导师。

而老子就是古老中国的一大哲人。

老子是中国春秋末期的伟大思想家,他的著作《道德经》,内容博大精深,是一部百科全书。

老子提出了“道”这一概念,与柏拉图的“理念”、黑格尔的“绝对精神”相提并论。

老子提出人类要顺应自然,正与当今社会的生态环保、可持续发展战略思想相适应。

关键词:老子轴心时代道顺应自然可持续发展自从德国哲学家雅斯贝尔斯在《论历史的起源和目标》一书中提出“轴心时代”后,这个概念便受到史学者们的亲睐。

这个理论指出,大约在公元前800年到公元前200年的六百年间产生的文明在世界上形成了一个轴心。

这个“轴心”发生的地区大概是在北纬30度上下,即北纬25度至35度区间。

这一时期是人类文明精神的重大突破时期。

在这里,各个文明都涌现出了伟大的精神导师。

在四大文明古国中,古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有老子、孔子、墨子……他们的思想影响了不同的文化传统和人类的生活。

这一时代所产生的这些思想巨人,尽管由于天各一方而“老死不相往来”,但他们同时用他们的智慧共同撑起了人类文明的蓝天,让这个时代文明的天空群星灿烂,光芒万丈。

关于“轴心时代”,这是一个新的历史课题,有待人类学家、历史学家和哲学家们进一步研究,我们这里不作探讨。

笔者只想就此提出,在古老的东方,我们的先人是如何奠定我们这个文明古国的坚实基础的。

在“轴心时代”,东西方的文明都繁荣起来了。

值得我们自豪的是,当苏格拉底们在西方文明的天空中开始熠熠发光的时候,在中国春秋战国时期的诸子百家们用他们的光辉早已闪亮了整个东方文明的天际。

而在古老中国的这些思想骄子里面,笔者最欣赏的就是号称“天下第一”的老子。

在中国民间,老子被奉为太上老君,是道教的最高神(还有说法认为道教最高神是玉皇大帝或元始天尊)。

老子生态自然思想的基本维度及当代价值老子是中国古代哲学家之一,他的思想在中国哲学史上占据着重要的地位。

老子的思想被誉为中国古代哲学的瑰宝,其中生态自然思想更是受到了广泛的关注。

生态自然思想是指关于自然、生态环境和人类与自然的关系的思想,而老子的生态自然思想是其哲学思想体系的重要组成部分。

1. 自然与道的关系。

老子主张“道”是宇宙间最根本的东西,是“太极”之源,而所有事物都是由“道”产生的。

自然是“道”的表现,自然界的万物都是由“道”塑造而成的。

老子认为,人类应当顺应“道”的运行,与自然和谐相处,而不是去违抗自然规律。

这种观点对于当代的生态学理论有着深远的启示作用,它提醒我们应该珍爱自然,与之和谐相处,而不是肆意破坏环境。

2. 天人合一的思想。

老子提出了“天人合一”的思想,即人与自然是一个有机的整体,彼此相互依存。

他认为,人类应当尊重自然,顺应自然规律,而不是要把自然变成自己的工具。

当代人类社会在不断地开发和利用自然资源的过程中,往往忽视了与自然的和谐共生,导致了环境的破坏和生态平衡的失衡。

老子的“天人合一”思想提醒了我们要与自然和谐相处,维护好生态环境,保护好大自然。

3. 尊重自然的思想。

老子提出了“无为而治”的思想,即尊重自然的发展规律,不要人为地去干预和改造自然。

他认为,人类应该顺应自然的发展规律,而不是要去强行改变和控制自然。

老子的这种思想对于当代的生态保护具有重要的启示作用,它告诉我们应该尊重自然,不要随意破坏自然的生态平衡,而要顺应自然的规律来生活和发展。

4. 崇尚简朴的生活方式。

老子提倡“无为而治”、“无欲则刚”,主张简朴的生活方式,以求得心灵的宁静和内心的满足。

这种生活观对于当代社会也有着重要的启示作用。

当代社会一直在追求物质生活的富裕和享受,而往往忽视了与自然的和谐相处。

老子的这种生活观提醒我们应该摒弃浮华的物质追求,追求简朴的生活方式,才能真正地与自然和谐相处。

老子的生态自然思想在当代社会具有重要的价值和意义。

老子生态伦理思想对生态文明建设的指导意义老子作为我国伟大的哲学之父,道家学派的宗师,对自然、生态与环境有着深厚的造诣,并形成了系统的生态伦理思想体系.他主张:道法自然、万物自化、天人合一等生态伦理思想,而这些思想也恰对我国当前社会主义生态文明建设有着重要的借鉴意义.胡锦涛总书记在党的十七大报告中曾明确指出:"加强社会主义生态文明观建设,使生态文明意识在全社会得到牢固树立."党的十八大也将生态文明建设与政治建设、经济建设、文化建设、社会建设并列,提出"五位一体"的总体布局.可见,党中央已经把生态文明建设提高到了前所未有的高度.为了构建生态文明社会与实现人与自然的和谐发展,人类社会应不断地增强尊重自然、保护自然、顺应自然、敬畏自然的生态意识,加强人与自然、人与社会、自然与社会关系的建设.而老子的生态伦理思想也恰是为我国生态文明建设提供了良好的理论指导.1老子生态伦理的基本思想1.1"道生万物,道法自然"的生态自然发展观"道"是老子自然哲学的核心内容,也是其整个思想体系的主要源泉.在老子的《道德经》中,"道"是万物产生的根源,并有其自身的发展规律,但同时,"道"又是人生的最高境界,是人与自然之间最理想、最和谐的发展状态,是人与自然向本真和天性的复归.1.1.1道生万物《道德经》第四十二章中指出:"道生一,一生二,二生三,三生万物.""道"产生"一","一"是宇宙万物原始混沌状态."一"产生"二","二"是哲学上阴阳,或说天与地."二"产生"三","三"是阴阳相合而形成的和气,尽管这里对其"一""二""三"的具体解读各有说辞.但是,我们在这一段浓缩的言语中可以清晰地体会到老子是在向人们表达一个"道生万物"的宇宙生成过程与其有规可循的道理.老子在《道德经》第二十一章:"孔德之容,惟道是从";第五十一章:"道生之,德畜之,物形之,势成之"等句子中也均是想充分地表达出其"道生万物"和有"道"可循的基本观点.因此,可见,对于老子而言"道"乃"万物之母""天下之源".1.1.2道法自然《道德经》第二十五章中写道:"人法地,地法天,天法道,道法自然."这"四法"之蕴意,可谓是妙义纷呈,博大精深."人法地"是指:君主、民众均要效法大地,按照大地的规律和法则进行活动."地法天":大地要效法上天,日月星辰、斗转星移、风霜雨雪、春夏秋冬地运行和轮回."天法道":天不可违背于道,道,乃德全覆."道法自然":道所效法的就是其自我本身,自然而然.所以,这句话从整体上可以理解为在告诫我们:无论是人类自身社会还是自然界,我们都不要刻意地去改变其发展和运行的规律,相反,使他们顺其自身的进化轨迹,自然而然的发展.老子在《道德经》第十七章曰:"悠兮其贵言,功成事遂,百姓皆谓我自然";第二十三章:"希言自然"等篇章均是老子"道法自然"的最好引证.1.2"万物自化,少私寡欲"的生态社会进步观"万物自化,少私寡欲"是老子生态伦理中一个重要的理论原则,也是老子自然哲学观中世界观、人生观和价值观的集中统一.老子在《道德经》中的多处诗句均是在向世人描述他的"天道无为,万物自化,少私寡欲,淡泊名利"的理想社会,他主张社会、经济的发展应与生态环境的保护放在同等重要的地位,我们不能以牺牲生态环境为代价来换取社会的进步与发展.1.2.1万物自化老子在《道德经》第三十二章中指出:"天地相合,以降甘露,民莫之令而自均."该句话意指:天地阴阳之气相调和、相统一,就会降甘露滋养万物,尽管民众们没有命令它,但结果甘露却是自然均匀地分布.从老子这简短的一句话中我们可以看出天地万物之间是在不断地实现自我进化、自我完善的过程,而在过程当中,他们之间又是相互和谐、相互统一的.老子在《道德经》第三十二章中也提到:"侯王若能守之,万物将自宾";第八十章:"邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来"等篇章都是在表达着天下万物的自化过程及在自化中人们过着幸福、安逸的和谐生活,从而进一步勾勒和描绘出老子其"万物自化"的理想国.1.2.2少私寡欲《道德经》第四十四章曰:"名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?是故甚爱必大费,多藏必厚亡.知足不辱,知止不殆,可以长久."意在告诫人们:虚名与生命哪个重要?身体与荣华富贵哪个重要?损失财务和丢掉性命哪个损失更大?人们不要过分地追逐功名利禄,过分地贪得无厌.相反,要懂得物极必反,适可而止的哲学道理,得到的越多,失去的也就会越多,要不断地培养自己少私寡欲、淡泊名利的生活情操.《道德经》第三十三章也写道:"知足者福";第四十六章:"祸莫大于不知足,咎莫大于欲得.故知足之足,常足矣"等语句也表达出了老子淡泊名利,清心寡欲,守道存真的高尚情操和良好品德.1.3"天人合一,物我为一"的生态和谐统一观在老子的生态伦理思想中蕴藏着丰厚的"天人合一,物我为一"和谐观念."合一""得一""为一"的哲学思想是万事万物和谐统一、共生共荣的生存机制.1.3.1天人合一在《道德经》第三十九章中指出:"昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正,其致之."老子指出:"一"就是"道","得一"就是"得道"."道"主宰着天、地、神、谷,乃至于万物、侯王,如果能"得道"便一切和谐.通过这段话我们可以深刻地感受到老子的主张:"道"可以实现人与自然,人与人和谐统一的基本理念.1.3.2物我为一老子在《道德经》第二十五章中曰:"故道大,天大,地大,王亦大.域中有四大,而王居其一焉."这种将王,即将人与万物放在平等地位的基础上来讨论人与自然之关系,可谓是对人与自然,物与我之间关系的一个和谐的界定与统一.综上所述,"道生万物,道法自然"的生态自然发展观、"万物自化,少私寡欲"的生态社会进步观和"天人合一,物我为一"的生态和谐统一观,共同构成了老子的生态伦理思想.与此同时,老子的这些生态伦理思想又对当前我国构建社会主义生态文明社会具有着重大的理论指导意义,对我国全面贯彻和落实科学发展观有着极其巨大的时代价值.2老子生态伦理思想的现实评价老子生态伦理思想不仅对其当时社会生态环境保护有着重要的指导价值,而且对当今我国生态文明建设也同样发挥着巨大的推动意义.老子的生态伦理思想对我国构建生态文明社会,实现可持续发展战略具有巨大的启迪和现实意义.当前生态环境的种种退化、恶化现状均和人类的不合理行为有着密切的关联,人类为了眼前利益,为了一己之私而毫无节制地破坏自然,破坏生态,涸泽而渔,焚林而猎,杀鸡取卵,而这一系列的罪恶举动最终都会使人类社会自食恶果,受到应有的惩罚.因此,通过学习和掌握老子的生态伦理思想可以帮助我们人类社会尽早地意识到和纠正好自身极端错误的不良行为,引导广大人民群众在社会主义生态文明社会的构建中积极地贯彻和践行生态伦理观,从而为把我国建设成青山、绿水、蓝天的美丽家园而努力奋斗.为了帮助人们走出实现人类社会发展必须以牺牲自然为代价的误区,为了引导人们树立人与社会、人与自然、自然与社会和谐发展的统一观,为了实现我国构建生态文明社会的伟大构想,不仅需要全社会健全生态文明意识,更需要不断地从中华民族的传统文化中吸收、借鉴和传承,而老子生态伦理思想的伟大发现就是我国生态文明社会最好的传家瑰宝.综上所述,老子生态伦理思想的积极作用是可点可圈的,是应不断地发扬光大且丰富、继承和发展的科学理论.3老子生态伦理思想对我国生态文明建设的启示文明是人类社会文化进步与发展的产物,是人们在改造世界的过程中所获得的物质及精神财富的总和.生态文明作为人类遵循自然、人与社会和谐发展客观规律而取得的物质与精神财富,是人与自然、人与社会、自然与社会共生共荣、良性循环、和谐发展的重要文化伦理形态.改革开放三十多年来,尽管我国经济取得了突飞猛进的发展,但是,这种发展却在一定程度上是建立在牺牲环境、生态与资源为代价的基础上产生的.据资料显示:在过去的二十多年里,我国GDP年均增长为9.5%,其中,至少有18%是依靠资源和环境的透支来实现的.生态文明建设的核心问题是人与自然间关系问题,而老子的生态伦理思想对我国加强生态文明建设,全面贯彻和落实科学发展观等伟大生态构想具有巨大的现实启迪.3.1树立尊重自然,保护自然的生态自然信念在伴随着社会、经济发展的同时,人类越来越多的社会活动已经开始危及到生态环境的健康与可持续发展,环境污染、生态破坏、资源短缺等生态问题日益显现出逐渐恶化的趋势.1998年全国特大洪水、2008年汶川地震、2010年玉树地震等重大自然灾难的频发,无疑不是人类破坏自然,无视自然最终所获得的有偿报复.自然界作为人类社会赖以生存和发展的基础,作为人类社会改革与进步的重要力量,以牺牲自然界为代价而谋求进步与发展的社会必将走向衰退和败落.《道德经》第四十二章指出:"道生一、一生二、二生三、三生万物."人类作为自然界的有机组成部分,是生于自然且统一于自然的,其生存与发展是离不开自然的,人类只有从自然界中汲取营养和能量才能维持其自身的繁衍生息.因此,树立尊重自然,保护自然的生态自然信念已刻不容缓,同时,该信念的树立也有利于实现人类社会的可持续发展,促进社会主义生态文明社会的建设.3.2提高遵循自然界客观发展规律的生态意识自然界作为一种客观存在物,其自身的运动、变化和发展是有其特定的、不以人类意识为转移的客观发展规律,人类在面对规律时,只能遵循规律,把握规律,利用规律.一旦人类有意或无意地破坏和违背了自然规律,人类社会就会受到应有的惩罚,例如:土地荒漠化、饮用水短缺、海平面上升、雾霾等生态环境问题的出现就是人类违背自然发展规律的例证.老子生态伦理思想的基本内容是自然无为,万物自化.自然,是事物本性自由伸展的状态;无为,则是顺其自然,遵循其客观规律,不强加妄为的意思.老子认为:"复命曰常,知常曰明.不知常,妄作凶.""常"就是事物的发展规律,老子认为,认识并遵循事物发展规律是聪明的举动,而不尊重其规律的惘然行为必将会危害人类的生存与发展.而这种顺应自然界的客观发展规律,遵循规律的生态意识也是实现人与自然和谐发展,构建我国生态文明社会的题中之意.3.3确立实现人与自然平等发展的文明观念中国古代"人定胜天""制天命而用之"的思想与西方自卡迪尔以后的主体性思维一直在某种程度上主宰着近现代社会中人与自然之关系,他们认为,人作为实践的主体,自然作为实践的客体,主体作用于客体,人类可以对自然任其攫取和征服.但是,事实上,他们却忽视了自然作为一种与人类平等的生物,作为一种有生命的物质,他也会对人们的不宜行为进行有力的回击.《道德经》中第五十二章写道:"无遗身殃,是谓袭常."这句话恰恰是在告诫我们:不要强调自我中心主义,不要强调自我的主观意志,我们应该遵循事物发展的客观规律,树立人与万物平等的文明观念.而在人与自然关系愈加紧张和恶化的今天,人们更应该树立一种全人类利益高于一切的最高价值取向,树立一种人与自然、人与社会共生共荣的平等观念,同时,这一取向和观念的确立也为我国建设生态文明社会提供了重要的思想保证.3.4建立理性消费,绿色消费的价值理念社会在发展,时代在进步,人的需要也在发生着日新月异的变化.人类为了满足自身的生存和发展需要,为了满足对物质和精神的追求,开始不断地向自然界进行肆意的索取和开采,而这种无止境的行为也使人与自然之间矛盾关系日趋恶化.追求价格昂贵的奢侈品,追求过分的精神享受等行为活动更是在一定程度上加剧了人与自然的紧张形势.老子在《道德经》第二十八章曰:"常德乃足";在第三十三章:"知足知富"等"知足"与"知止"的人生哲理告诫我们:人生只有拥有常德,才能真正体会到"知足""常足"的快乐.而如今的我们,在物欲横流的社会中越来越体会不到消费所给我们带来的快感也正是因为我们丧失了"常德",我们被金钱、被虚荣、被奢靡所迷失了双眼,迷失了自我.与此同时,这种盲目的、过度的、不理性的消费行为在一定程度上也加重了人类社会对资源的依赖与攫取,最终导致了资源的短缺与破坏,严重地阻碍了人与自然、社会与自然的可持续发展.所以,为了实现社会主义生态文明建设,为了促进人与自然、社会与自然的和谐共荣,建立理性消费,绿色消费的价值理念至关重要.3.5深入贯彻和落实生态环境可持续发展战略当前,我国资源的总体现状:资源总量丰富,但人均占有量少,资源短缺的现状愈来愈难以满足人们日益增长的物质文化和精神文化需要,愈来愈难以满足较高经济发展的需要.为了促进经济的发展,为了满足人们的各种需求,环境资源所面临的压力可谓是巨大的:大气污染、水污染、固体废弃物污染等生态环境危机不断频发.为此,在新情况、新形势下,我们全党、全国必须要高度重视生态环境问题,不断地深入贯彻和落实生态环境的可持续发展战略,尊重自然,保护环境,增强其可持续发展的能力,从而为建立资源节约型、环境友好型,低碳、节能、环保的生态文明社会而不断地努力.老子说:"天之道,其犹张弓与?高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之.天之道,损有余而补不足,人之道则不然,损不足以奉有余."真是一语中的.在人类社会发展的今天,我们一代代人在肆意地破坏着大自然的平衡,而现如今,大自然已经到了惨不忍睹的危险地步了,我们应该悬崖勒马了.我们应该始终牢记老子发出的警告:"天之道不争而善胜."如果我们一味地去与自然相争,最后胜利的不是人类,而是自然.老子的种种治理名句,无不在告诫着我们人类社会要实现人与自然可持续发展的哲学道理.实现人类社会的可持续发展离不开自然;构建社会主义生态文明社会离不开自然;完成中华民族的伟大复兴更离不开自然.人与自然之关系,社会与自然之关系就像鱼儿离不开水、瓜儿离不开秧,共生共存,密不可分."知和曰常,知常曰明,益生曰祥,心使气曰强."万事万物只有达到和谐统一的理想状态才是整个宇宙世界本来的面目和最终的归宿.【参考文献】[1]高明.帛书老子校注[M].北京:中华书局,2013-5.[2]耿加进,张琴耿.老子生态伦理思想对建设社会主义生态文明的启示[J].北京:中国特色社会主义研究党史文苑,2008-4下半月.[3]胡锦涛.高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗[N].人民日报,2007-10-15.[4]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建设小康社会而奋斗[N].人民日报,2012-11-08.[5]齐冬莲,张敏,谢翠蓉.老子自然哲学观中的生态伦理意蕴[J].湖南大学学报.2011-10,(6).[6]张长虹.《老子》生态伦理思想的现代启示[J].生态伦理环境道德与文明,2004,(4).。

简论老子思想的生态伦理学意义

老子思想的生态伦理学意义老子是华夏传统文化的经典代表,其影响深远,至今仍是当今社会研究经典思想的重要资源。

老子思想中最重要的概念是“道”,它被认为是宇宙运行的基本法则,万物的规律。

老子的思想中也有着重要的生态伦理学意义,其中最重要的就是它强调了“道”的重要性,提倡了“自然

之道”,并且把它融入到人类的行为准则之中。

首先,“道”的概念强调了自然的重要性,它认为自然具有最高的层次,是宇宙一切事物的基础。

因此,人类应当尊重自然,尊重它的智慧,尊重它的力量,而不是去破坏它。

其次,老子提倡“自然之道”,认为人类应该追随自然的规律,向自然研究,以此来实现自然的平衡。

这种思想更强调了人类与自然的关系,把自然作为人类行为准则的重要参考。

此外,老子思想中也强调了“化”的概念,也就是调节和平衡的概念,认为万物之间应该有一种强大的联系,彼此协作、和谐相处,互相促进,共同创造更美好的未来。

而且,这种调节是一种“自然化”,即人类应该尊重自然,追随自然的规律,以自然的力量促进人类与自然的和谐共生。

总之,老子思想中的生态伦理学意义主要体现在三个方面:首先,强调“道”的重要性,提倡“自然之道”;其次,强调“化”

的概念,即调节和平衡的概念;最后,追求自然化,即尊重自然,追随自然的规律,以自然的力量促进人类与自然的和谐共

生。

老子思想中的生态伦理学意义,不仅对当今社会有着重要的启示,也为人类建立更加和谐的生态环境提供了重要的参考。

第4卷第4期 2001牟12月 集美大学学报(哲学社会科学版)

Journal of Jimel University,(Pkil ̄ophy and Social Sciences) Vo1.4.No 4

Bee.2001

[文章编号]1008—889X【2001)04—15一嘶

《老子》的生态智慧与可持续发展 陈世昌 ,林雪燕 (1集蔓大学监察审计处 福建厦门361021;2集美大学职业拉术学院.福建厦门361021)

【摘要]《老子》作为道家思想的源泉,所蕴涵的内容丰富且深刻。通过对其朴素的“贵柔守 雌”、 知常知和 、 知足知止 思想作现代诠释,可以为人类社会的可持续发展提供有益借鉴。

[关键词]《老子》;生态智慧;可持续发展 [中图分类号]B223.1 [文献标识码]A

从柏拉图开始,西方文化一直以主客=分的思维模式为主,把作为主体的人类与作为客 体的自然看作是彼此对立的两个方面。人与自然被看作是统治者与被统治者、征服者与被征 服者的关系,人成为自然的主人,自然成为人的奴隶,人类可以随心所欲地向自然索取自己 所需要的一切,完全否认自然本身的利益和价值。这种人类中心主义曾经为人类带来了高度 发达的科学技术和繁荣昌盛的物质文明,但同时也给人类赖以生存的自然环境造成了严重的 威胁。2o世纪下半叶以来,已经有越来越多的人意识到这一点。在他们认真反省生态危机 思想根源的同时,也在努力寻找拯救生态危机的理论依据。在这一过程中,一些西方思想家 开始把目光投向中国,特别是老庄哲学,因为以天人合一为指归的中国传统文化正好能为他 们提供新的思想资源,对于医治西方现代化弊端有重要现实意义。他们中有人认为,在诸多 伟大的传统中,道家提供了最深刻的而且最完美的生态智慧。

“道”与生态系统整体观 “道”是《老子》哲学的中 tk,范畴,一部五千言的《道德经》,“道”共出现过77次。虽 然“道”的符号形式是同一的,但在不同的语境,其所蕴涵的意义是不同的。就其基本内涵 而言,大体有三层意思:第一,它产生天地万物,是万物的本源和母体;第二,它贯通天、 地、人、物中,是支配万物的总规律;第三,它是人类行为的准则,是人类追求的最高境 界。“道”是一,又是一切:“天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得 以生,侯王得一以为天下贞。” 《老子》哲学所推崇的“一”,所强调的人与自然的统一, 正体现对于宇宙生态系统的一种整体意识。 《老子》宇宙论首先看到的是:人与自然是平等的,两者构成有机统一整体。因为在《老子》 看来,人与万物一样,都禀自于同一的“道”,都由阴阳二气妙合而成,所谓“道生一,一生二,二

[收稿日期]2001—06一叭 [修回日期]2001—07—03 [作者简介】陈世昌(1972一),男,福建惠安人 讲师,主要从事科技哲学研究。 ①老子.道德经 .上海:上海古籍出版杜.1995 23

维普资讯 http://www.cqvip.com 16 集美大学学报(哲学社会科学版) 第4卷 生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”①人是自然界大家庭中的一员,来自自然, 是自然的一部分,人类应该成为这个大家庭中的善良公民,同自然建立起一种亲密的相互平等 关系。《老子》说:“道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天 法道,道法自然。”②生天生地生化万物的“道”、覆盖万物的“天”、承载万物的“地”、号称万物 之灵的“人”,是广袤宇宙中的四种“大”。“人”受“大地”的承载之恩,因而应当效法“大地”;“大 地”受“天”的覆盖之恩,因而应该效法“天”;而“天”又是以“道”为依归,所以应当效法“道”; “道”本身则自然而然,本来如此,所以“道”以自身(自然)为法则。上述四者关系,归根结底,人 应当法地则天,师法自然,以大自然为自己行为准则和效法对象 《老子》不承认主宰者.否定 人类有凌驾于万物之上的特权,其谓“万物归焉而弗知主,可名为大。”@万物生化以后,都归 向它(道),而它却不以主宰自居,这才是真正的“大”。作为师法自然的人类,不也应该象 “道”那样,不以征服者自居,树立一种“美在整体”的意识吗?《老子》的这些思想,即体 现了中国古代晟早的一种“天人合一”论。如果说儒家的“天人合一”注重的是以天合人, 那么《老子》注重的则是以人合天,前者倾向于自然的人化,后者则倾向于人的自然化。正 因为《老子》的天人合一只能是人与天的合一,所以它主张人类应该顺天而为,与道偕行, 摄终谋求天人之际的和谐共荣。 “有物混成,先天地生”的“道”,并不是由不同分子所组成的混合体,其本身就是一个 圆满自足的和谐体。“道”是一个整体,是一个“全”,不能分割也不可分割。《老子》开篇 即孱:“道可道,非常道;名可名,非常名。”因此,作为“道”之生成物的天、地、生、 人,本质上就是一个紧密相连的有机整体.他们相互联系、相互作用,相互依赖,共同构成 个无限完满,无限整全的宇宙世界。 然而,20世纪以来,特别是第二次世界大战以来,由于科学技术的突飞猛进,已使人 类赖以生存的自然环境充满危机,人类生存条件迅速恶化。为此,1972年6月联合国人类 环境会议发表了《人类环境宣言》,宣告“保护和改善人类环境已经成为人类的一个迫切的 任务。”与此同时,各种形式的生态革命也风起云涌。这一生态革命的核心就是否定传统的 人类中心论,重新审视人在自然界中的位置,变天人分离为天人合一,恢复宇宙一体的整体 观念 在这样的时代思潮下,《老子》“天人一体”思想,人与自然相协调的整体观念.“对 于那些想扩大西方科学范围和意义的哲学家和科学家来说,始终是个启迪的源泉。”@

二 “贵柔守雌”与可持续发展 《老子》哲学的一条重要的处世原则就是贵柔、守雌,以具有女性特征的不争、柔弱、 处下作为处理人与人和人与自然关系的准则。它以水为例,集中阐述其“柔弱胜刚强”理 论。《老子》谓:“天下莫柔弱于水,而坚强者莫之能胜”@,“天下之至柔,驰骋天下之至 坚,无有入无间。”@天下没有比水更柔弱的东西了,但它却能够驰聘于最坚强的东西之中,

①老 ②老 ④老 ④普 @老 @老

维普资讯 http://www.cqvip.com 第4期 陈世昌等:《老子》的生态智慧与可持续发展 l7 并取得最后的胜利。《老子》还倡导与世无争的道德境界,它说:“上善若水,水善利万物而 不争”①,“圣人之道,为而不争”②。最上等的圣人,就象水一样,虽然滋润万物,扶持万物 生长,却不去争名、争利、争功。诚然,《老子》提倡与世无争,并不是不要功利,而是把 利寓于不争之中,在它看来,“不争”乃是最好的“争”,这正如其所谓:“夫唯不争,故天 下莫能与之争。”@如果说儒家与法家是以强者为其思想核心的哲学,那么《老子》则是以 守弱为其思想核心的哲学。《老子》据此进一步提出“反者道之动,弱者道之用”④的思辩 性哲学命题。《老于》这些主张后来发展成为一种尚阴的特殊的女性观,“玄牝之门,是谓天 根”0,把雌性的“玄牝”喻为天地的根本。更为可贵的是,《老子》还提到了“牝常以静胜 牡”⑤,认为女性在某些方面还略胜男性一筹 《老子》的这种推崇女性,尊重女性的观点, 与本世纪70年代兴起的生态女权主义有惊人的相似之处。 生态女权主义旨在改变社会对妇女以及自然界的压迫。她们指出:自然始终被赋予女性 的形象,自然的贫困化与女性的贫困化是相伴而行的,压迫自然与压迫女性是合而为一的。 因此,重新确立妇女在社会发展中的地位,是实现世界可持续发展的重要性前提。女权运动 与环境运动的结合形成生态女权运动。在生态女权运动的推动下,人们对妇女的地位和作用 有了更为深刻的认识,妇女与可持续发展之间的关系也成为全世界关注的焦点。联合国 1995年《世界妇女报告》指出:“妇女参与发展是实现可持续发展的关键之一。”1995年 E京宣言》亦指出:“在持续经济增长、社会发展、环境保护和社会正义的基础之上消除贫 困,需要妇女积极参加经济和社会发展,得到平等的机会及男女作为推动者和受益者充分而 平等地参与以人为中心的可持续发展。”增强妇女有效参与社会各项事务的权利,是保证社 会可持续发展的必要基础,在一定层面上甚至可以说,环境危机的解决将取决于社会能否在 两性问取得更好的平衡。《老于》的阴阳平衡、守柔尚阴的思想,对于去除当今人类男性中 心主义的浓厚色彩,无疑是一帖有效的清醒剂。据人类学家研究,妇女由于担负着繁衍后代 的神圣天职,因而她们更为关注危及后代生育的环境问题,对于生存环境的日益恶化,她们 比男性表现更为恐慌。妇女在家庭中有着男子不可替代的重要作用,她们哺育子女、节约能 源、注重环境卫生,这些具体的环境措施,不正体现了《老子》“牝常以静胜牡”的观点吗?

三 “知常知和”和可持续发展 《老子》在第五十五章提出“知和日常”的命题,把“知常”与“知和”统一起来。“知常”即认 识自然规律,“知和”即把握阴阳二气之平衡、和谐的自然状态。“知和日常 即指出和谐是最根 本的自然规律,自然之本就在和,崇尚自然也即是崇尚和谐,只有在和谐的状态中,万物才有可 能得以生存和持续发展,失去了这种和谐,天地万物包括人,终将无法生存下去,更谈不上发 展。因此,作为“道”之化生物的人,就应该以“遭”为楷模,效法自然,因应自然、遵循自然的和 谐规律。“知常日明,不知常,妄作,凶。”@能够悟解宇宙万物消长盛衰的永恒法则,才是真正

4. 44 38 2A. 35 9

维普资讯 http://www.cqvip.com