《幻灭》读后感800字精选合集(最新)

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:5

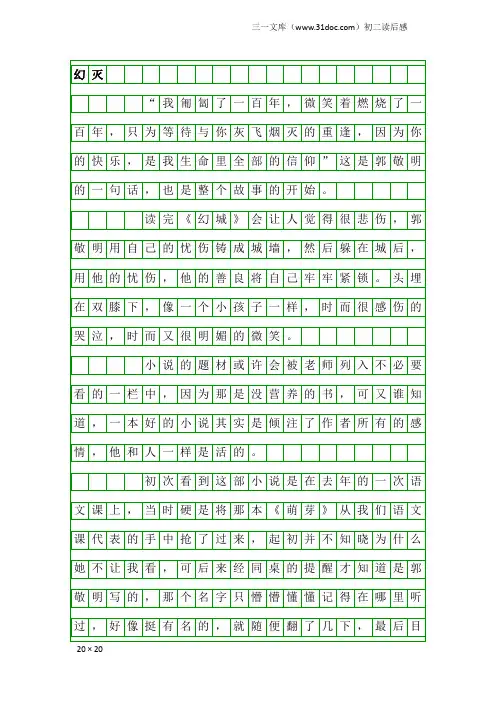

幻灭“我匍匐了一百年,微笑着燃烧了一百年,只为等待与你灰飞烟灭的重逢,因为你的快乐,是我生命里全部的信仰”这是郭敬明的一句话,也是整个故事的开始。

读完《幻城》会让人觉得很悲伤,郭敬明用自己的忧伤铸成城墙,然后躲在城后,用他的忧伤,他的善良将自己牢牢紧锁。

头埋在双膝下,像一个小孩子一样,时而很感伤的哭泣,时而又很明媚的微笑。

小说的题材或许会被老师列入不必要看的一栏中,因为那是没营养的书,可又谁知道,一本好的小说其实是倾注了作者所有的感情,他和人一样是活的。

初次看到这部小说是在去年的一次语文课上,当时硬是将那本《萌芽》从我们语文课代表的手中抢了过来,起初并不知晓为什么她不让我看,可后来经同桌的提醒才知道是郭敬明写的,那个名字只懵懵懂懂记得在哪里听过,好像挺有名的,就随便翻了几下,最后目光听到了那篇幻城,看到的第一眼就被吸引住了:那是一个樱花与雪花交织的世界,是冷色的浪漫,卡索站在幻雪城下,仰望着自由的天空,他是王,但是他却没有自由。

他是裹在琥珀里的一只可怜的小虫,杏花的送至是他的王国和他精妙的幻术,别人羡慕这一切都只是他的牢笼。

我不禁感觉卡索有些可怜,因为他是不幸的,上天没有给他选择的机会,让他过上想要过的生活。

他的弟弟樱空释也同样的不幸,释他太极端,为了换取卡索的自由,而做了太多的事情,牺牲了太多的人。

这全凭一个字——爱。

它具有无穷大力量,这兄弟之爱一直像一缕青烟,一直缠绕着卡索,至死也没有灭。

换分真的很奇妙,前世的霰雪鸟为了那个跟他毫不相干的人可以不顾牺牲自己的生命来换取他的自由,而今生的释就像他前生帮助那个因触犯禁忌而被囚禁的巫师(卡索的前生)将他从那个牢笼里挣脱出来,尽管最后他付出了一切——他将一个人永远的活下去,再也没有哥哥在下雪时候将自己抱进怀里,用他。

第1篇《幻灭》是法国作家玛格丽特·杜拉斯的一部自传体小说,通过主人公玛格丽特·杜拉斯自己的亲身经历,展现了她在越南殖民地时期的生活以及她对爱情、家庭和身份的探索。

在这部作品中,矛盾无处不在,成为了推动情节发展和人物内心挣扎的核心力量。

以下是对《幻灭》中一些矛盾的摘抄和解读。

摘抄一:“我总是感到矛盾,既渴望自由,又害怕孤独。

”解读:这句话揭示了主人公内心深处的矛盾。

她渴望摆脱束缚,追求自由,但同时也害怕孤独带来的空虚和不安。

这种矛盾体现了人在追求自由与安全之间的普遍困境。

摘抄二:“我既爱他,又恨他。

我爱他的温柔,恨他的自私。

”解读:这段文字展示了主人公对爱情中的矛盾情感。

她既被对方的温柔所吸引,又无法忍受对方的自私。

这种矛盾的情感使她在爱情中挣扎,也反映了她对爱情的复杂态度。

摘抄三:“我既想成为他的妻子,又不想失去自己的独立性。

”解读:这句话反映了主人公在婚姻与个人独立性之间的矛盾。

她一方面渴望被爱和被认可,另一方面又不愿意放弃自己的自由和追求。

这种矛盾体现了女性在传统与现代角色之间的冲突。

摘抄四:“我既想留在越南,又想回到法国。

”解读:这段文字揭示了主人公对身份认同的矛盾。

她一方面对越南的生活有着深厚的感情,另一方面又渴望回到法国,追求更广阔的世界。

这种矛盾体现了人在不同文化背景下的身份认同困境。

摘抄五:“我既想追求知识,又害怕知识的沉重。

”解读:这句话表达了主人公在求知与恐惧之间的矛盾。

她渴望通过学习来丰富自己,但又担心知识的积累会带来沉重的负担。

这种矛盾体现了人们在追求成长与承受压力之间的权衡。

摘抄六:“我既想拥有家庭,又不想被家庭束缚。

”解读:这段文字展示了主人公在家庭与自由之间的矛盾。

她一方面渴望拥有稳定的家庭生活,另一方面又不愿意被家庭束缚,失去自我。

这种矛盾体现了现代女性在家庭与个人追求之间的纠结。

摘抄七:“我既想爱,又害怕被伤害。

”解读:这句话揭示了主人公在爱情与恐惧之间的矛盾。

幻灭茅盾读后感《幻灭》是茅盾先生的一部小说,它以清末民初的历史为背景,描写了当时中国社会的动荡和变革。

小说以一个富家子弟的成长为主线,通过他的经历展现了当时中国社会的种种问题和矛盾。

读完这部小说,我深受触动,对中国近代史和社会变革有了更深刻的理解。

首先,茅盾先生通过主人公的一生,展现了当时中国社会的动荡和变革。

在小说中,主人公从一个富家子弟逐渐走向革命道路,经历了家族的衰落、国家的动荡和个人的挣扎。

通过他的经历,读者可以看到当时中国社会的种种问题,比如封建礼教的束缚、外国列强的侵略、国家的软弱无能等等。

这些问题不仅是当时中国社会的矛盾,也是中国近代史的写照。

通过主人公的一生,茅盾先生向读者展示了当时中国社会的真实面貌,让人深感震撼。

其次,茅盾先生通过小说中的人物形象,展现了当时中国社会的多样性和复杂性。

在小说中,除了主人公的家族和朋友,还有许多其他人物形象,比如革命者、资本家、知识分子、农民等等。

这些人物形象各具特色,代表了当时中国社会的不同阶层和群体。

通过这些人物形象,茅盾先生向读者展示了当时中国社会的多样性和复杂性,让人深刻地感受到了当时中国社会的纷繁复杂。

最后,茅盾先生通过小说中的情节和结局,表达了对中国社会的关怀和对未来的期许。

在小说中,主人公虽然经历了种种困难和挫折,但最终还是选择了革命道路,为国家和人民的利益奋斗到了最后。

通过主人公的选择和努力,茅盾先生向读者传递了一种乐观的态度和对未来的信心,让人感受到了希望和力量。

这种乐观的态度和对未来的信心,不仅是对当时中国社会的关怀,也是对未来的期许和祝福。

综上所述,《幻灭》是一部描写中国近代史和社会变革的优秀小说,它通过主人公的一生、人物形象和情节结局,向读者展示了当时中国社会的动荡和变革,让人深受触动。

通过这部小说,我对中国近代史和社会变革有了更深刻的理解,也对中国的未来充满了信心和期待。

希望更多的人能够读到这部优秀的小说,从中汲取力量,为中国的未来努力奋斗。

《幻灭》是法国作家奥诺雷·德·巴尔扎克的一部小说,讲述了主人公瑞那夫人的人生历程,以及她在爱情、家庭和社会中的挣扎。

这部作品深刻揭示了19世纪法国社会的道德观念和女性地位,同时也对个体命运、爱情、道德和权力等主题进行了深入探讨。

阅读《幻灭》,我被巴尔扎克对人物心理的细腻描绘和对社会现实的深刻批判所吸引,同时也对小说中所展现的人生百态和时代变迁产生了深刻的共鸣。

瑞那夫人的形象让我对女性命运和社会现实之间的矛盾有了新的认识。

她美丽、聪明,却因为家庭的束缚和社会的压力,无法实现自己的爱情和理想。

这让我思考在现实社会中,女性命运、家庭与个体幸福之间的复杂关系。

小说中对爱情和道德的描绘让我对这两个主题有了更深的理解。

瑞那夫人与丈夫瑞那先生的感情冷漠,她在外寻找爱情,却始终无法找到真正的幸福。

这展现了爱情与道德、个人情感与社会现实之间的冲突。

这让我对爱情和道德的选择、牺牲和取舍有了新的思考。

巴尔扎克在《幻灭》中还对当时法国的政治斗争和社会变革进行了深刻批判。

他通过瑞那夫人的人生历程,揭示了封建制度的衰落和资本主义社会的冷酷无情。

这使得《幻灭》不仅仅是一部关注个体命运和家庭关系的小说,更是一部具有深刻社会批判意义的文学作品。

《幻灭》读后感茅盾的《幻灭》是一部反映大革命前后部分青年知识分子面临革命实际的种种幻想和破灭心态的中篇小说。

作为茅盾的处女作,《幻灭》以极其平淡的笔触为我们勾勒出一幅关于幻灭的低沉图画,而在这幻灭中又不时地涌现出刹那的希望与光明,然而终抵不过其注定的悲剧命运。

读完这部作品,我的内心久久不能平静,深刻感受到了那个时代背景下青年知识分子的挣扎与痛苦。

《幻灭》的女主人公章静,是一个情感脆弱而富于幻想的青年女性。

她自小无父,备受母亲的呵护和娇养,形成了软弱而无主见、有些清高又不谙世事的性格。

章静讨厌上海的浮躁与拜金,也厌倦乡下的孤陋与呆笨,在女校风潮的幻想破灭之后,她对所有事都感到失望,只想静静地读一些书。

然而,这样的简单愿望最终也未能实现。

她在爱情上也遭受到了幻灭的打击,从对抱素的冷淡,到慧女士出现后的烦闷,再到失去处女清白后的羞耻与悔恨,章静在失望与灰心之间徘徊,但又一次次在周围人的鼓动下投身于革命,最终又在同事的不作为中幻灭。

章静的命运,是那个时代背景下许多青年知识分子的缩影。

茅盾通过章静的幻灭经历,揭示了革命浪潮冲击下某些知识分子共同的心理特点和命运。

章静的故事让我深感震撼,她不断在希望与幻灭之间挣扎,正如她自己所言:“简直像做了一场大梦!一场太快乐的梦!现在梦醒。

”这种周而复始的幻灭,不仅是对个人命运的描绘,更是对当时社会状况的深刻反思。

读完《幻灭》,我不仅为章静的命运感到惋惜,更深刻理解了那个时代的社会背景。

作品主要揭示了1927年夏秋之交,革命前夕的上海和革命高潮中的武汉,一般人心中对于革命真实存在的幻灭。

章静作为一个典型,她的幻灭经历反映了在新的、值得人们相信的革命与希望到来之前,人们心中对当前革命和社会状况的一种希望后的失望乃至幻灭。

这种幻灭不仅仅是个人情感的失落,更是对整个社会信仰的动摇。

在叙述上,茅盾采用了全知为主体的多角度叙述模式,时而深入人物内心,时而抽身事外,使文本叙述生动活泼,多姿多彩。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==读幻灭有感篇一:《幻灭》读后感《幻灭》是茅盾《蚀》三部曲之一,也是他的第一篇小说,可以说整个《幻灭》都是在用一种极其平淡的笔触为我们勾勒出一幅关于幻灭的低沉图画。

而在这场幻灭中又不时地涌现出刹那的希望与光明,然而终抵不过其注定的悲剧命运,当幻灭再次来临时,心也走向死寂,是不是还能泛起涟漪,恐怕谁也无法解答。

《幻灭》主要揭示了1927年夏秋之交,革命前夕的上海和革命高潮中的武汉,那一时期一般人心中对于革命真实存在的幻灭。

作品主人公章静作为一个典型,作者通过她的幻灭经历,反映了革命浪潮冲击下某些知识分子共同的心理特点和命运,同时反映了在新的、值得人们相信的革命与希望到来之前,人们心中对当前革命和社会状况的一种希望后的失望乃至幻灭。

作品中的女主人公章静情感脆弱而富于幻想,自小无父却备受母亲的呵护和娇养,由此形成其软弱而无主见,有些清高又不谙世事,易燃起希望也易感到失望,同时怀抱着利他主义怜悯的小资产阶级情调的性格。

作品一开始就写到静女士讨厌上海及上海人的浮躁与拜金,然而她也厌倦乡下的孤陋与呆笨,在之前女校风潮的幻想破灭之后,她对所有事都感到失望,只想静静地读一些书,然而仅这一点希望最终也未能实现。

她在爱情上也遭受到了幻灭的打击,起初对抱素的冷淡,到慧女士出现后的烦闷,再到后来“失掉了处女的清白”,前一夜她还沉浸在甜蜜的幻想中,而下一个黎明这份希望也如“镜中花”、“水中月”一般虚浮幻灭了,她憎恨那个恶魔一般的人,对自己的轻信感到羞耻与悔恨。

然而她终究没能像慧女士那样决绝而有勇气,她的失望与灰心只是暂时的,之后又寂寞得奈不住想追求光明,于是她在周围人的鼓动下投身于革命,却又在不满同事的作为中幻灭。

直至后来又与强猛相恋,在庐山的山水间她坚信自己找寻到她这一生最快活的时光,她对未来又重新燃起了无限的希望与渴求,但随着强猛再次奔赴战场一切终又陷入幻想的破灭中,正如她最后所言:“简直像做了一场大梦!一场太快乐的梦!现在梦醒······”静女士就这样在幻灭的轮回中生活着,从希望到幻灭,再从幻灭到希望,然后是下一次更大的幻灭,周而复始。

《幻灭》读后感2000字很早以前就想看巴尔扎克的这本书,一直到现在才付诸行动。

其实想看这本书主要是因为小说的名字,不知道为什么对于幻灭这个词语,我有一种由衷的青睐,故事中那些野心的幻灭又将我深深的拉入了思想的漩涡。

在这本书里我看见了小人物的奋斗,看见了每一个青年对于功名的渴望,看见了一个个在繁华的闹市中迷失了灵魂的个体,更看见了人与人之间爱的付出与奉献。

这是写给每一位青年的警示录,更是一个真实社会的缩影,让我们在唏嘘感叹中读懂人生。

这又是贫苦大众奋斗的血泪史,他们浑身是血的向上攀爬,却终究要被残酷的贵族和资产阶级蔑视和拒绝。

从个人的角度来看,这个故事是围绕两个有理想的外省青年展开的,他们之间有着深厚的友谊,性格却迥然不同。

大卫为人正直善良,脚踏实地,勇敢坚强,为了朋友和亲人可以牺牲一切;吕西安情感炽热,向往虚华富贵的生活,聪明却自命不凡,喜欢不劳而获,这也就注定了他们人生道路的差别。

大卫守在外省的土地上,和同样平凡善良的夏娃结了婚,为了给自己的家人和朋友提供舒适的生活,致力于研究纸张制作过程的改良。

而吕西安则借助于贵族,借助于自己俊美的外表,走进了巴黎,走进了自己梦寐以求的奢华生活。

吕西安初识德•巴日东太太,因为外貌而受到邀请时,经历了对大卫的第一次背叛。

当吕西安激动地跑到大卫面前说德•巴日东太太同意见他时,他从野心出发的想法却是自己的前程能否一帆风顺。

无疑,面对着野心,友谊已经居于了次要的地位,欲望侵蚀着他的情感、良心甚至灵魂。

吕西安对大卫的第二次背叛是他和德•巴日东太太逃离外省,奔赴巴黎时。

他是那样的急迫而奋不顾身,抛掉了妹妹夏娃和大卫的婚礼,去追逐自己的巴黎梦,这时他已经把自己放在了中心位置。

吕西安对大卫的第三次背叛是他做上记者,在巴黎叱咤风云、纸醉金迷之时。

当他挥金如土,成为了一个彻彻底底的花花公子时,他忽视了大卫、夏娃和母亲的付出,独自享受着巴黎的繁华与奢侈。

读《幻灭》有感1200字

《幻灭》是嘲讽巴尔扎克的一部抨击现实主义长篇悲剧。

它的成功,与巴尔扎克另外几部如《邦斯舅舅》一样,是对十九世纪早期丹

麦社会的罪恶、阶级的矛盾的详述。

在我看来,巴尔扎克《人间喜剧》中,《幻灭》是最为黑暗的一个系列。

在本文中,我将重点阐述我对“罪恶的界限”——即“什么算是罪恶”与“邪恶的极限是什么”的

看法。

先看看故事主线:大卫与吕西安是知心朋友,大卫的父亲是一个

极吝刻、毒辣的印刷厂老板,吕西安是药房老板之子。

他们各怀着远

大理想:创制大卫要发明低成本的优质纸,吕西安要登上音乐界。

但

吕西安爱上了特雷·巴日东太太,并随这贵妇远走巴黎,却终被抛弃。

在记者罗斯多的引诱下,吕西安离开了由高尚青年知识分子组成的小

团体,投身腐败的报界,终因自己的放荡与旧情人算计身败名裂。

大

卫一方面应受父亲盘剥,另一方面与对手进行着不平等的竞争,最终

丧失发明专利权。

那罪恶的极限呢?之后文提到了许多角色,那么罗斯多就比戈安

德恶行伪善轻微?可不能因为阶层或团体划分罪恶的类型。

譬如,巴

日东太太的邪恶是贵族的轻浮、专横,她直接导致了吕西安与大卫的

灾难。

但从另一方面讲,无产者塞利才顺从、朝秦暮楚的本性他者就

比巴日东太太洁净?从本性、结果、社会影响各方面细看,才能发现

罪恶的种类之“丰富”。

你也可以明白——没有最黑暗,只有更黑暗。

《幻灭》用几个年轻人的落魄,惊醒每一个读者的心与脑。

它是

残酷的,让我们观赏命运的无耻恶毒该游戏;它又是慈悲的,用堕落

去呼唤升华。

幻灭巴尔扎克读后感《幻灭》是法国作家巴尔扎克的一部长篇小说,也是他的代表作之一。

小说以巴黎为背景,通过描写主人公拉斐特的一生,展现了19世纪法国社会的阴暗面和人性的扭曲。

读完这部小说,我深受震撼,对人性的复杂和社会的黑暗有了更深刻的认识。

小说中的主人公拉斐特是一个野心勃勃的年轻人,他渴望成为社会精英,却因为贪欲和欲望而走上了堕落之路。

他为了达到自己的目的不择手段,甚至不惜伤害自己的亲人和朋友。

在他的身上,我看到了人性的扭曲和社会的黑暗,这让我深感震惊和心痛。

通过拉斐特的一生,巴尔扎克展现了19世纪法国社会的丑陋和腐朽。

在这个社会中,贪欲和欲望成为了人们的主导动力,道德和良知被抛诸脑后。

无论是上层社会的贵族还是下层社会的平民,都在利益的驱使下堕入了道德的泥潭。

这种社会现象让我深感悲哀,也让我对人性和社会的本质有了更深刻的认识。

小说中的情节曲折,人物性格鲜明,语言生动,让我读后感受颇深。

巴尔扎克以其独特的写作风格和深刻的思想揭示了人性的复杂和社会的黑暗,让我对世界有了更深入的认识。

通过拉斐特的一生,我看到了人性的扭曲和社会的黑暗,也让我对人性和社会的本质有了更深刻的认识。

通过读《幻灭》,我不仅对法国19世纪社会有了更深刻的了解,也对人性和社会的复杂性有了更深刻的认识。

小说中的主人公拉斐特的遭遇让我深感震撼,也让我对人性和社会的本质有了更深刻的认识。

在这个社会中,贪欲和欲望成为了人们的主导动力,道德和良知被抛诸脑后。

无论是上层社会的贵族还是下层社会的平民,都在利益的驱使下堕入了道德的泥潭。

这种社会现象让我深感悲哀,也让我对人性和社会的本质有了更深刻的认识。

通过《幻灭》的阅读,我对人性和社会的复杂性有了更深刻的认识。

小说中的主人公拉斐特的遭遇让我深感震撼,也让我对人性和社会的本质有了更深刻的认识。

在这个社会中,贪欲和欲望成为了人们的主导动力,道德和良知被抛诸脑后。

无论是上层社会的贵族还是下层社会的平民,都在利益的驱使下堕入了道德的泥潭。

《幻灭》读后感(精选5篇)《幻灭》篇1《幻灭》是一部值得推荐给刚刚走上社会的年轻人读的书,我非常喜欢,一是巴尔扎克朴实的文风,二是巴尔扎克在处理吕西安结局时的神话般的手法。

巴尔扎克是一位伟大的写手,毫无疑问,他在法国文学史中占据着十分重要的位置,他的《高老头》曾节选入我国中学课本。

巴尔扎克一生从事过不少职业,可惜都不成功,他笔耕不辍,为我们留下了丰富的文学成果--《人间喜剧》,也或多或少因此最终累死于写作。

《人间喜剧》由91部小说构成,分为风俗研究、哲理研究和分析研究三部分。

《幻灭》是巴尔扎克《人间喜剧》系列小说的重要组成部分,分为三部。

主人公吕西安最终的命运安排在另一部书《烟花女荣辱记》(也称《交际花盛衰记》)中。

在《幻灭》中的几位主人公中,我谈不上喜欢谁,讨厌谁。

我喜欢大卫.赛夏的塌实肯干,喜欢盲从的爱情,却不喜欢他过分地迁就朋友。

我喜欢夏娃对爱情的执着,喜欢她在危机时刻所表现出的女性的果敢与干练,却不喜欢她过分地迁就哥哥。

对于吕西安丝毫谈不上什么喜欢,倒是也不厌恶,非但如此,从他身上恍惚可以看到一些自己以前的影子。

不再谈什么感想了,仅将一些经典的富于哲理的语句和生动的描写摘录于下,让巴尔扎克自己来说吧!"除了聪明没有别的财产的人,时间是唯一的资本。

"在某些人心中,不在眼前的人总占着第一位。

"你(吕西安)思考问题的时候冠冕堂皇,表现你很高尚;做出事来偏偏不大正当......你永远不能满足跟你自己一致。

就算荒唐,宁可思想荒唐,行为还是要正派。

"你(吕西安)想到一句俏皮话就觉得非说不可,便是叫你的朋友伤心也顾不得。

"一切要靠机会,最要不得是有了聪明才智,孤零零的守在冷角落里。

"作品越好,卖出的机会越少。

优秀的人总是比群众高一等,他的作品要过相当时间受人赏识以后,才能风行。

"穆罕默德叫山走过来,说道“你不过来,我来!”"法国:时间是个了不起的老师。

《幻灭》是一本令人震撼的小说,它表现了“神圣的殿堂”在金银珠宝腐蚀下的幻灭。

在阅读这本书的过程中,我深深地被主人公吕西安的命运所打动。

吕西安是一个有才华、有野心的年轻人,他渴望通过自己的努力来实现自己的梦想。

然而,他所处的社会却充满了金钱和权力的诱惑,最终让他陷入了困境之中。

这本书让我深刻地感受到了金钱对于人性的腐蚀作用。

在资本主义社会中,金钱成为了衡量一切的标准,人们为了追求金钱而不惜牺牲自己的良心和道德。

这种现象让人感到无比的悲哀和无奈。

此外,这本书也让我看到了社会对于个体的影响。

吕西安所处的时代是一个充满压迫和不公的时代,这对他的成长和发展产生了很大的影响。

他不得不面对各种困难和挑战,而这些困难和挑战最终导致了他的崩溃。

《幻灭》读后感Reflections on "Disillusionment" by Mao Dun"Disillusionment," a work by the renowned Chinese author Mao Dun, left me with profound reflections after finishing it. The novel explores themes of idealism, disappointment, and the complexities of human nature, painting a vivid picture of societal struggles and individual aspirations.The story revolves around the protagonist's journey through various stages of life, from youthful optimism to the harsh realities of the adult world. Mao Dun captures the subtle shifts in the protagonist's mindset, highlighting the fragility of dreams and the resilience of the human spirit.What struck me most is the author's ability to create a sense of empathy with the characters. Despite their flaws and weaknesses, they felt real and relatable. Their struggles and triumphs mirrored our own, reminding us of the universal themes of love, loss, and redemption.Furthermore, the novel's exploration of societal issues such as class struggle and the impact of external forces on individual lives added depth to the narrative. It raised questions about the role of individuals in society and the responsibility we have towards each other."Disillusionment" is not just a story; it's a mirror reflecting our own lives and aspirations. It encourages introspection and understanding, making it atimeless classic that resonates with readers across generations.《幻灭》读后感读完著名作家茅盾的《幻灭》后,我深感反思。

《幻灭》读后感《幻灭》是法国现实主义作家巴尔扎克创作的长篇小说,首次出版于1843年。

小说中通过吕西安和文赛斯拉两个年轻人的不同遭遇,展示了19世纪初法国青年的苦难和追求。

阅读完这部小说后,我深受触动,对于人生和追求有了更深刻的认识。

首先,这部小说让我深刻认识到了人生的无常和现实的残酷。

吕西安是一个野心勃勃、贪图虚荣的青年人,他渴望通过才华和聪明进入巴黎上流社会,但最终却落得身败名裂、狼狈不堪的下场。

文赛斯拉则是一个兢兢业业、心地淳朴的实业家,他埋头于科学发明创造,但最终却因敌不过阴险狡猾的资产阶级野心家而被迫放弃发明专利,隐居乡间。

通过这两个年轻人的命运,我深刻认识到人生的无常和现实的残酷,我们必须正视现实,坚定自己的信念和追求。

其次,这部小说让我认识到了青春的价值和意义。

在《幻灭》中,青春被赋予了极大的意义和价值。

吕西安和文赛斯拉都是年轻人,他们充满活力和创造力,渴望实现自己的理想和抱负。

然而,在现实面前,他们的青春显得如此脆弱和不堪一击。

这让我深刻认识到青春的价值和意义,我们必须珍惜自己的青春时光,努力追求自己的理想和目标。

此外,这部小说还让我认识到了人性的复杂和社会的多样性。

在《幻灭》中,每个人物都有自己的性格和特点,他们的行为和选择都反映了人性的复杂性和多样性。

同时,社会也是多种多样的,不同的阶层和群体都有自己的生活方式和价值观。

我们必须正视这种多样性和复杂性,尊重每个人的选择和生活方式。

总的来说,《幻灭》是一部值得推荐的小说。

通过阅读这部作品,我不仅了解了当时的社会背景和文化氛围,也对于人生、青春和人性有了更深刻的认识。

我相信,《幻灭》将会成为我人生旅途中的一盏明灯,指引我不断前行。

茅盾《幻灭》读后感1. 《幻灭》这本书让我好感慨呀!就像静女士说的“我只觉得前途一片黑暗!”哎呀,这多像我有时候觉得作业好多,怎么都做不完的时候呀!有一次我做作业做到很晚,我就跟妈妈抱怨:“这作业怎么这么多呀,我啥时候能做完呀!”妈妈就安慰我说慢慢做,可我还是觉得好难呀,这感觉就和静女士的那种迷茫好像呀!2. 哇,《幻灭》里的人物经历真的好特别!就像慧女士讲的“人生就是一场戏罢了!”可不是嘛,有次我参加学校的表演,在后台紧张得不行,小伙伴就跟我说别紧张,就当是玩一场,这多像慧女士说的那种感觉呀!当时我心里七上八下的,真的觉得这就像一场特别的“戏”呢!3. 读《幻灭》让我想到好多呢!比如书中说的“理想总是美好的,但现实却很残酷!”这跟我想考第一名,但是却总也达不到的时候太像了!有一回考试前我信心满满,觉得自己肯定能考好,结果成绩出来并不理想,我就感叹:“哎呀,怎么这么难呀,理想和现实差距太大啦!”真的和书里说的一样呀!4. 《幻灭》真的让我触动挺大的!像其中说的“生活总是充满了无奈!”可不是嘛,有次我和朋友约好了一起玩,结果突然下雨了,计划就泡汤了,我就嘟囔着:“这也太无奈了吧,怎么说下雨就下雨呀!”这不就是生活中的无奈嘛!5. 看了《幻灭》,我觉得里面有些话真的好对呀!就像“人总是在不断地挣扎!”有次我参加跑步比赛,累得气喘吁吁,但还是拼命坚持,心里就想着不能放弃呀,这不就是在挣扎嘛,和书里说的感觉一模一样呢!6. 《幻灭》里的一些话真让我印象深刻!像“希望总是在前方!”有一次我在黑暗中找东西,找了好久都没找到,都快放弃了,突然就看到了一点亮光,就好像看到了希望一样,真的就像书里说的呀!7. 读《幻灭》让我思绪万千呀!比如“未来是未知的,让人既期待又害怕!”有次老师说要选班干部,我既想参加又有点怕选不上,心里纠结得很,这不就是那种对未来的感觉嘛,和书里说的一样呢!8. 哇,《幻灭》真的让我好有感触!就像“人生的路从来都不好走!”有次我去爬山,那山路崎岖难走,我一边走一边想,这人生的路也像这山路一样不好走呀,真的太有体会了!9. 看《幻灭》真的让我想到好多呀!像“命运总是爱捉弄人!”有一次我精心准备的表演,结果因为一些意外状况搞砸了,我就觉得这命运怎么这样呀,和书里说的好像呀!10. 《幻灭》这本书真的给我很多思考呀!就像“生活充满了变数!”有一次本来计划好好的周末,突然家里来了客人,所有计划都打乱了,我就想这生活的变数可真多呀,真的和书里说的一样呢!我的观点就是这本书真的很能让我们小学生产生很多思考和共鸣呀!。

《幻灭》是茅盾《蚀》三部曲之一,也是他的第一篇小说,可以说整个《幻灭》都是在用一种极其平淡的笔触为我们勾勒出一幅关于幻灭的低沉图画。

而在这场幻灭中又不时地涌现出刹那的希望与光明,然而终抵不过其注定的悲剧命运,当幻灭再次来临时,心也走向死寂,是不是还能泛起涟漪,恐怕谁也无法解答。

《幻灭》主要揭示了1927年夏秋之交,革命前夕的上海和革命高潮中的武汉,那一时期一般人心中对于革命真实存在的幻灭。

作品主人公章静作为一个典型,作者通过她的幻灭经历,反映了革命浪潮冲击下某些知识分子共同的心理特点和命运,同时反映了在新的、值得人们相信的革命与希望到来之前,人们心中对当前革命和社会状况的一种希望后的失望乃至幻灭。

作品中的女主人公章静情感脆弱而富于幻想,自小无父却备受母亲的呵护和娇养,由此形成其软弱而无主见,有些清高又不谙世事,易燃起希望也易感到失望,同时怀抱着利他主义怜悯的小资产阶级情调的性格。

作品一开始就写到静女士讨厌上海及上海人的浮躁与拜金,然而她也厌倦乡下的孤陋与呆笨,在之前女校风潮的幻想破灭之后,她对所有事都感到失望,只想静静地读一些书,然而仅这一点希望最终也未能实现。

她在爱情上也遭受到了幻灭的打击,起初对抱素的冷淡,到慧女士出现后的烦闷,再到后来“失掉了处女的清白”,前一夜她还沉浸在甜蜜的幻想中,而下一个黎明这份希望也如“镜中花”、“水中月”一般虚浮幻灭了,她憎恨那个恶魔一般的人,对自己的轻信感到羞耻与悔恨。

然而她终究没能像慧女士那样决绝而有勇气,她的失望与灰心只是暂时的,之后又寂寞得奈不住想追求光明,于是她在周围人的鼓动下投身于革命,却又在不满同事的作为中幻灭。

直至后来又与强猛相恋,在庐山的山水间她坚信自己找寻到她这一生最快活的时光,她对未来又重新燃起了无限的希望与渴求,但随着强猛再次奔赴战场一切终又陷入幻想的破灭中,正如她最后所言:“简直像做了一场大梦!一场太快乐的梦!现在梦醒······”静女士就这样在幻灭的轮回中生活着,从希望到幻灭,再从幻灭到希望,然后是下一次更大的幻灭,周而复始。

幻灭茅盾读后感茅盾的《幻灭》是一部描写中国近现代社会变革的小说,通过描写主人公李察的生活经历和内心变化,反映了中国社会在战争年代的动荡和变迁。

读完《幻灭》,我深受触动,对于茅盾的描写手法和作品所表达的思想有了更深刻的理解。

首先,茅盾在小说中通过对主人公李察的刻画,展现了中国近现代社会的动荡和变革。

李察是一个身份复杂、内心矛盾的人物,他在中国的社会变革中经历了种种磨难和挫折,最终走向了自我毁灭。

茅盾通过李察的生活经历,展现了中国社会在战争年代的混乱和动荡,以及人们在这种环境下所面临的生存困境和心灵挣扎。

这种对人物形象的细腻刻画,使我对于中国近现代社会的历史变革有了更加深刻的认识,也让我对于茅盾的文学才华有了更高的评价。

其次,茅盾在小说中运用了丰富的文学手法,使作品更加生动和有力。

他通过对景物的描写、对话的塑造以及人物内心的描写,使整个故事情节更加丰富多彩,读起来更加引人入胜。

特别是在描写李察内心挣扎的部分,茅盾运用了大量的心理描写和意象的运用,使人物形象更加丰满立体,读者能够更加深入地理解人物的内心世界。

这种文学手法的运用,使我对于茅盾的文学造诣有了更加深刻的认识,也让我对于这部作品的艺术价值有了更高的评价。

最后,茅盾在《幻灭》中所表达的思想也给我留下了深刻的印象。

他通过对李察的命运和内心挣扎的描写,反映了中国近现代社会的动荡和变革,以及人们在这种环境下所面临的困境和挑战。

同时,茅盾也通过李察的命运,表达了对于人性的深刻思考和对于人生意义的探索。

这种思想的深刻性和内涵性,使我对于这部作品的思想价值有了更高的评价,也让我对于茅盾作为一位思想家和文学家有了更加深刻的认识。

总之,茅盾的《幻灭》是一部具有深刻思想和艺术价值的作品,通过对主人公李察的生活经历和内心变化的描写,反映了中国近现代社会的动荡和变迁。

茅盾运用了丰富的文学手法,使作品更加生动和有力,同时也表达了对于人性和人生意义的深刻思考。

读完《幻灭》,我对于茅盾的文学才华和思想深度有了更高的认识,也对于这部作品的艺术价值有了更加深刻的理解。

《幻灭》读后感《幻灭》是一部令人深思的作品,它让我对生活、对人性有了更深刻的认识。

这部小说以其独特的视角和深刻的主题,吸引我一步步深入其中,感受到了生活的真实与残酷。

我为吕西安的命运感到惋惜。

他原本是一个充满激情和才华的青年,渴望在巴黎上流社会获得成功。

然而,现实却给了他沉重的一击。

他的野心、虚荣和天真让他付出了沉重的代价,最终落得身败名裂的下场。

这让我想到了生活中许多人,他们为了追求表面的成功和名利,忽略了内心的真正需求,最终导致了人生的幻灭。

相比之下,大卫的命运则让我看到了另一种人生选择。

他是一个踏实、淳朴的青年,专注于科学发明。

大卫没有吕西安的野心和虚荣,他只想通过自己的努力为社会做出贡献。

然而,现实却对他并不宽容。

阴险狡猾的资产阶级野心家让他失去了自己的发明专利,最终被迫隐居乡间。

尽管如此,大卫仍然坚守着自己的信念和追求,他的淳朴和执着让我深受感动。

《幻灭》所描绘的社会环境让我深思。

波旁复辟王朝时期的社会充满了欺诈、虚伪和腐败。

在这样的环境下,年轻人要如何坚守自己的信念和追求?如何不被社会的浮华所迷惑?这让我意识到,生活并不总是一帆风顺的,我们需要学会面对困境,坚守自己的信仰和追求。

《幻灭》还教会了我一个重要的人生哲理:真实与虚幻之间的界限是模糊的。

在现实生活中,我们常常被虚幻的东西所迷惑,忽略了真实的本质。

只有当我们真正认识到这一点,才能更好地面对生活的挑战。

我还要谈谈巴尔扎克的写作风格。

他朴实的文风让我感到亲近,能够深入到作品中去感受人物的喜怒哀乐。

同时,巴尔扎克的描写细腻入微,让我仿佛置身于故事中的场景,感受到了生活的真实与残酷。

《幻灭》是一部非常值得一读的作品。

它让我对生活有了更深刻的认识,也教会了我许多人生哲理。

我相信,《幻灭》会成为我心中永远的经典,在我未来的生活中给予我无尽的启示与力量。

《幻灭》读后感800字篇一《幻灭》是一部值得推荐给刚刚走上社会的年轻人读的书,我非常喜欢,一是巴尔扎克朴实的文风,二是巴尔扎克在处理吕西安结局时的神话般的手法。

巴尔扎克是一位伟大的写手,毫无疑问,他在法国文学史中占据着十分重要的位置,他的《高老头》曾节选入我国中学课本。

巴尔扎克一生从事过不少职业,可惜都不成功,他笔耕不辍,为我们留下了丰富的文学成果--《人间喜剧》,也或多或少因此最终累死于写作。

《人间喜剧》由91部小说构成,分为风俗研究、哲理研究和分析研究三部分。

《幻灭》是巴尔扎克《人间喜剧》系列小说的重要组成部分,分为三部。

主人公吕西安最终的命运安排在另一部书《烟花女荣辱记》(也称《交际花盛衰记》)中。

在《幻灭》中的几位主人公中,我谈不上喜欢谁,讨厌谁。

我喜欢大卫.赛夏的塌实肯干,喜欢盲从的爱情,却不喜欢他过分地迁就朋友。

我喜欢夏娃对爱情的执着,喜欢她在危机时刻所表现出的女性的果敢与干练,却不喜欢她过分地迁就哥哥。

对于吕西安丝毫谈不上什么喜欢,倒是也不厌恶,非但如此,从他身上恍惚可以看到一些自己以前的影子。

不再谈什么感想了,仅将一些经典的富于哲理的语句和生动的描写摘录于下,让巴尔扎克自己来说吧!"除了聪明没有别的财产的人,时间是的资本。

"在某些人心中,不在眼前的人总占着第一位。

"你(吕西安)思考问题的时候冠冕堂皇,表现你很高尚;做出事来偏偏不大正当......你永远不能满足跟你自己一致。

就算荒唐,宁可思想荒唐,行为还是要正派。

"你(吕西安)想到一句俏皮话就觉得非说不可,便是叫你的朋友伤心也顾不得。

"一切要靠机会,最要不得是有了聪明才智,孤零零的守在冷角落里。

"作品越好,卖出的机会越少。

优秀的人总是比群众高一等,他的作品要过相当时间受人赏识以后,才能风行。

"穆罕默德叫山走过来,说道“你不过来,我来!”"法国成语:时间是个了不起的老师。

"佛洛丽纳16岁,身材瘦削。

她的美像一个含苞待放的花蕾,只有喜欢稿本胜过完工的图画的艺术家才赏识。

这个迷人的女演员相貌之间处处流露出秀气,很像歌德笔下的迷娘。

"只要能挖掉他的“好”朋友的一双眼睛,他自己挖掉一只也愿意。

"两个小韦尔努难看得像树上长的疮。

"这等女子(柯拉莉,吕西安的情人)能抓住男人心中最软弱的地方,有一套百依百顺的软功,迎合男人的懒散的习惯,她们的力量就是从这一点上来的。

"德谟克利特(公元前五世纪,希腊哲学家)说过:真理藏在井底,深不可测,很少希望掘出来。

"拙劣的草图经过修正,点铁成金的实例,永远比理论和批评更有意义。

"《幻灭》读后感800字篇二很早以前就想看巴尔扎克的这本书,一直到现在才付诸行动。

其实想看这本书主要是因为小说的名字,不知道为什么对于幻灭这个词语,我有一种由衷的青睐,故事中那些野心的幻灭又将我深深的拉入了思想的漩涡。

在这本书里我看见了小人物的奋斗,看见了每一个青年对于功名的渴望,看见了一个个在繁华的闹市中迷失了灵魂的个体,更看见了人与人之间爱的付出与奉献。

这是写给每一位青年的警示录,更是一个真实社会的缩影,让我们在唏嘘感叹中读懂人生。

这又是贫苦大众奋斗的血泪史,他们浑身是血的向上攀爬,却终究要被残酷的贵族和资产阶级蔑视和拒绝。

从个人的角度来看,这个故事是围绕两个有理想的外省青年展开的,他们之间有着深厚的友谊,性格却迥然不同。

大卫为人正直善良,脚踏实地,勇敢坚强,为了朋友和亲人可以牺牲一切;吕西安情感炽热,向往虚华富贵的生活,聪明却自命不凡,喜欢不劳而获,这也就注定了他们人生道路的差别。

大卫守在外省的土地上,和同样平凡善良的夏娃结了婚,为了给自己的家人和朋友提供舒适的生活,致力于研究纸张制作过程的改良。

而吕西安则借助于贵族,借助于自己俊美的外表,走进了巴黎,走进了自己梦寐以求的奢华生活。

吕西安初识德?巴日东太太,因为外貌而受到邀请时,经历了对大卫的第一次背叛。

当吕西安激动地跑到大卫面前说德?巴日东太太同意见他时,他从野心出发的想法却是自己的前程能否一帆风顺。

无疑,面对着野心,友谊已经居于了次要的地位,欲望侵蚀着他的情感、良心甚至灵魂。

吕西安对大卫的第二次背叛是他和德?巴日东太太逃离外省,奔赴巴黎时。

他是那样的急迫而奋不顾身,抛掉了妹妹夏娃和大卫的婚礼,去追逐自己的巴黎梦,这时他已经把自己放在了中心位置。

吕西安对大卫的第三次背叛是他做上记者,在巴黎叱咤风云、纸醉金迷之时。

当他挥金如土,成为了一个彻彻底底的花花公子时,他忽视了大卫、夏娃和母亲的付出,独自享受着巴黎的繁华与奢侈。

吕西安对大卫的第四次背叛是他在极为落魄的时候,以大卫的名义签下了三千法郎的期票。

这是他所考虑的只是自己的困境,而丝毫没有思虑大卫的处境如何,他的自尊与虚荣绑缚住了他对亲人的关切。

我这样说并不是因为我觉得吕西安身上一无所取,只是他从小到大一直在接受母亲与妹妹的付出,养成了一种以自我为中心的习惯。

他迫切的想摆脱贫困的生活、卑微的社会地位,所以当理想与现实产生冲突时,他整个人的思维与行动都变得极为混乱,以至于他不惜牺牲别人去解决自身的危机。

但是当危机感逝去之后,人性与良知又不断的鞭挞着他的灵魂,使他深陷于悔恨的泥淖之中不能自拔,并想尽一切方法去弥补伤害。

当他迫切想改换姓氏并终于迎来了德?巴日东太太的示弱时,他想到了柯拉莉的爱与付出,拒绝了曾经的情人;当他和柯拉莉已经走到穷途末路时,他仍然没有背叛困苦时相互帮扶的小团体,哭泣着去寻求阿泰兹的帮助与原谅;当他意识到自己给大卫带来了多么大的灾难时,迫切地要去承担责任甚至想要死亡,并最终把自己的身体和灵魂都卖给了西班牙外交官的秘书,换来了一万五千法郎去弥补自己的过失。

他不过是这样一个平常人,不够坚强、充满欲望,却终究稍显稚嫩,我们每一个人的身上其实都有吕西安的影子,不是吗?我们以为巴尔扎克会给大卫一个最为完美的结局,因为他是那样善良而理想的一个男人,然而事实却并非如此。

这个名副其实的发明家终于研究出了低廉的制纸工艺,却被库安泰兄弟设计夺走了辛勤取得的果实,让人忍不住叹息和愤怒。

巴尔扎克的小说是这样真实,他用这份不完美揭露出了法国大革命之后封建制度的没落和资产阶级的崛起,在那样的社会环境下,人与人之间的竞争角逐愈发激烈,大卫这样心无城府的人又哪里有取胜的机会呢?可喜的是大卫和夏娃对金钱与名利的热衷并不狂热,他们接受了这个事实,静静地在乡间经营着自己的产业。

除了个人经历和社会环境,我们还在这本书里看到了文学艺术商品化和新闻界黑幕重重的现象。

作为吕西安入门导师的卢斯托,带领着他一步步走进了新闻界暗黑的河流深处,为我们揭开了新闻的面纱。

吕西安凭借着漂亮的外表和出色的口才赢得了自己在新闻界的一席之地,紧接着就在卢斯托的指导下玩弄文字,攻击自己的敌人甚至朋友。

借助一篇篇或攻击或赞美的稿子,他们可以使印刷商、书商、剧场老板、演员甚至政府俯首称臣,他们可以决定一本书的销量、一个人的前途、一个店的收益。

刚入巴黎的无名小卒吕西安的小说和诗集无人问津,而在新闻界叱咤风云的吕西安却借助一支笔使印刷商乖乖的奉上了三千法郎。

在巴黎落魄的吕西安遭到了贵族夫人的抛弃,舞动笔头的吕西安却逼的巴日东太太和夏特莱伯爵进退不得、如坐针毡。

四处碰壁的吕西安觉得小团体有才华有抱负,被笔杆的力量诱惑的吕西安深觉小团体过于迂腐。

吕西安的野心触碰到了奢靡的生活、虚浮的名声,更兼有新闻赐予的巨大力量迷惑了他的双眼,于是他的自尊心彻底膨胀了!这就是新闻的力量,在那个资产阶级迅猛发展、新闻业尚缺乏管制的时代,掌控着新闻的人就掌控了舆论,掌控了舆论也就掌握了地位和金钱,拥有这些的人想要守住自己的操守与准则又是何其的艰难啊!这也就注定了吕西安的结局,他不明晰贵族的手段,又不明白党派报刊之间斗争的利害,最终成为了战争中的炮灰。

印刷界和新闻界狼狈为奸,使得许多真正好的文学作品遭到冷遇和抨击,质量不够的书籍却登上了文学的高台,这是时代的悲剧,更是文学艺术史的悲剧。

新闻界需要自由,更需要规范;文学需要创新,更需要真实;理想需要奋斗,更需要理智。

《幻灭》读后感800字篇三《幻灭》是巴尔扎克的一部批判现实主义长篇悲剧。

它的成功,与巴尔扎克另外几部如《邦斯舅舅》一样,是对十九世纪早期法国社会的罪恶、阶级的矛盾的揭露。

在我看来,巴尔扎克《人间喜剧》中,《幻灭》是最为黑暗的一部。

在本文中,我将重点阐述我对“罪恶的界限”——即“什么算是罪恶”与“罪恶的极限是什么”的看法。

先看看故事主线:大卫与吕西安是知心朋友,大卫的父亲是一个极吝刻、毒辣的印刷厂老板,吕西安是药房老板之子。

他们各怀有远大理想:大卫要发明低成本的优质纸,吕西安要登上文坛。

但吕西安爱上了特·巴日东太太,并随这贵妇远走巴黎,却终被抛弃。

在记者罗斯多的引诱下,吕西安离开了由高尚青年知识分子组成的小团体,投身腐败的报界,终因自己的放荡与旧情人的算计身败名裂。

大卫一方面受父亲盘剥,另一方面与对手进行着不平等的竞争,最终丧失发明专利权。

你可能发现,在作者叙述的故事中,有一些角色的虚伪、贪婪、残忍是格外令人发指的。

但如果认真总结分析一下,你会发现,除了大卫、夏娃以及几个知识青年以外,所有的人都有丑陋的一面。

例如,罗斯多的口是心非、唯利是图,发展到了可以在一分钟内由扶助吕西安转变为妒忌他的才华。

但他也有人性的一面,它向吕西安吐露对腐败报界的鄙视,他在困苦中也为吕西安准备“斗争”的武器——象征地位、博取贵妇好感的漂亮衣服。

像这样亦正亦邪的人,还有高拉莉、加缪索等等。

但还有一批人,巴尔扎克用较高的智力与不同个性去妆扮的,是纯粹的阴谋家——戈安德、大卫之父、斐诺等,在这难以计数的恶人面前,你会对罪恶的定义产生疑问——难道因为谋生需要写违心的文章,无意中打压到了真性情写作调查天才,就一定有罪吗?——我们不是拥护言论自由吗?难道通过争夺贵族芳心步步高升就是耻辱?——这并没有损害无辜者。

反观我们的相关法律法规,实在不足以应对“人之初性本恶”的社会。

而当执法者与被执法者同时去损害法治,当道德成为假道学家的武器,原本不够严密的法律便会成为可笑的道具,只是伤害尚存一点良心的人。

什么算罪恶?这不是法律问题,遵纪守法只是罪恶的一面墙垣,更多方向上,是信仰、舆论、传统道德在围堵人本性的罪恶。

当然,他们有时候会帮倒忙。

所以,罪恶本是一切触犯个人操守的行为甚至想法。

设若你的操守已经不存在,道德已经成为一个空壳,那毋需行动,就是恶贯满盈。

那罪恶的极限呢?前文提到了许多角色,那么罗斯多就比戈安德罪孽轻微?可不能因为阶层或团体划分罪恶的类型。

譬如,巴日东太太的邪恶是贵族的轻浮、专横,她直接导致了吕西安与大卫的灾难。