类金刚石碳薄膜对碳膜导电性能的影响

- 格式:pdf

- 大小:208.22 KB

- 文档页数:3

炭素材料的电学和磁学性能很多炭素材料是作为导电材料使用的,电阻率是许多炭素制品的主要物理性能指标,因此了解炭素材料的电学和磁学性能十分重要。

炭素材料从外观形态区分,主要分为金刚石、石墨和无定形碳三大类,但是金刚石的晶体结构与石墨有明显区别,物理性质也不同。

近代碳的石墨化理论认为无定形碳也属于石墨微晶结构的产物,因此不论是炭质材料或石墨材料的导电机理都与石墨晶格的特性有关。

石墨的导电机理金属材料的晶格中充满着自由电子,因此是电的良导体。

对于金属一个很小的电场就可以提供一定的能量,使自由电子在电场的影响下流动。

而在半导体中,则需要可观的能量才能破坏化学键以释放电子。

在绝缘材料中,化学键的电子是如此牢固,以致加热也不能使这些电子获得自由,除非达到了使晶体熔化或者逐渐蒸发的程度。

石墨晶体在层面方向是由碳原子组成的向四面扩展的六角环形层状大分子,碳原子与碳原子之间的结合键是共价键叠加金属键。

由于金属键的存在,所以石墨在层面方向有良好的导电性,但是石墨晶体在层与层之间是由较弱的分子键联系的,导电能力差得多。

可以用金属键自由电子的存在解释石墨导电的原因,但是不能解释为什么石墨的导电能力随温度而变化及随晶格的完善而增加,只有应用电子激发的量子理论才能解释。

可以用能带模型来解释固体材料的导电状态和非导电状态,这个能带模型主要依据科学家泡利的(蔡克辉)不相容原理来考虑电子的容许量子态。

泡利原理指出,在一个给定量子态中,最多只能有两个电子(具有相反的自旋),这个原理说明孤立原子的壳状结构,电子环绕原子核形成若干个层,每层中的电子具有特定的能级。

因为电子倾向于处在最低可被占据的能级上,故只有当每个较低的能级都充满了电子,其余的电子才能填充到较高的能级中。

当原子聚集于晶体中时,其情况亦类似,游动于整个晶体中的电子所具有的能量,处于由原子壳体所具有的若干个能带中。

在一个能带内,两个相邻的能级之间差别极其微小,以致电子能够很容易地从一个能级激发到另一个能级上去,然而能带被一些间隙所隔开,平时这些间隙是禁止电子越过的,能带模型见图l所示。

碳基薄膜分类及命名

碳基薄膜是指以碳元素为主要组成成分的薄膜材料。

根据不同的制备方法和结构特点,碳基薄膜可以分为多种类型,常见的分类有以下几种:

1. 金刚石薄膜(Diamond film):由纯金刚石晶体组成,具有极高的硬度和耐磨性,常用于涂层和刀具等领域。

2. 石墨烯薄膜(Graphene film):由石墨烯单层构成的薄膜,具有优异的电导率和热导率,广泛应用于电子器件和传感器等领域。

3. 碳纳米管薄膜(Carbon nanotube film):由碳纳米管组成的薄膜,具有优异的机械强度和导电性能,常用于柔性电子器件和能量存储等领域。

4. 碳化硅薄膜(Silicon carbide film):由碳化硅晶体组成,具有高温稳定性和耐腐蚀性,常用于传感器和封装材料等领域。

5. 金刚石样碳膜(Diamond-like carbon film):由碳原子和少量杂质元素组成,具有金刚石类似的硬度和润滑性,常用于摩擦减磨和防腐蚀涂层等领域。

这些碳基薄膜根据其组成、结构和性质的不同,可以根据具体的制备方法和应用领域进行命名。

类金刚石薄膜球盘法测试类金刚石薄膜的摩擦磨损性能1范围本文件为类金刚石(DLC)薄膜的摩擦系数和比磨损率的测定规定了流程并提供了指导。

该方法规定材料在干燥条件下,采用球对盘结构配副进行测试。

本文件不适用于DLC薄膜涂层的部件在润滑环境下的测试。

2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1182,产品几何技术规范(GPS)—几何公差-形状、方向、位置和跳动公差(GB/T1182-2018,ISO1101,MOD)GB/T6062,产品几何技术规范(GPS)—表面结构:轮廓法—接触(触针)式仪器的标称特性(GB/T 6062-2009,ISO3274,IDT)GB/T308.1,滚动轴承—球—第1部分:钢球(GB/T308.1-2013,ISO ISO3290-1,NEQ)GB/T308.2,滚动轴承—滚珠—第2部分:陶瓷滚珠(GB/T308.2-2010,ISO3290-2,IDT)ISO3611,产品几何技术规范(GPS)—尺寸测量设备:外部测量用千分尺-设计和计量特性GB/T10610,产品几何技术规范(GPS)—表面结构:轮廓法表面结构—术语,定义及参数(GB/T 10610-2009,ISO4287,IDT)ISO13385-1,产品几何技术规范(GPS)—尺寸测量设备—第1部分:卡尺;设计和计量特性ISO80000-1:2009,量和单位—第1部分:总则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

磨损Wear固体材料由于与一种或多种材料接触发生相对运动,其表面质量逐渐减少的过程。

磨损测试Wear Test滑动接触中材料摩擦磨损性能的评价方法。

球盘试验法Ball-on-disc Method在一定载荷下,将球形试样接触到旋转的圆盘试样上,从而产生滑动接触的磨损试验。

DLC薄膜的研究进展作者:李春伟来源:《科学大众·教师版》2021年第11期摘要:DLC薄膜具有优异的综合性能,在分析DLC薄膜的结构和总结归纳DLC薄膜制备方法的基础上,阐述了DLC薄膜存在的问题和解决方法。

关键词:DLC薄膜; 结构; 制备方法; 金属掺杂中图分类号:TG174 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2021)11-071-002类金刚石(diamond-like carbon,DLC)薄膜是一种物理化学性质类似于金刚石的碳膜,具有高硬度、低摩擦系数、高耐磨损、高透光率以及良好的化学稳定性和生物相容性等优点,是一种具有广阔应用前景的薄膜材料。

DLC薄膜在机械、电子、生物以及光学等领域有广泛的应用前景[1-5]。

然而由于DLC薄膜与基体表面性能的差异化,DLC膜往往存在内应力大和基体结合力差的问题,这些问题将直接影响薄膜的稳定性和使用寿命,进而制约了DLC薄膜的推广应用。

为降低DLC薄膜内应力,改善薄膜与基体结合力,近年来发展了各种优化DLC薄膜的方法,从而达到扬长避短的目的。

1.DLC薄膜的结构类金刚石薄膜是具有sp2和sp3键的非晶碳膜的总称。

其物理化学性质类似于金刚石,具有高硬度、低摩擦系数、高耐磨损、高透光率以及良好的化学稳定性和生物相容性等优点。

在机械、电子、生物以及光学等领域有广泛的应用前景,近年来被广泛研究和开发。

碳可形成sp3杂化、sp2杂化和sp1杂化三种稳定的杂化态。

在sp3杂化态中,碳原子四个价电子在四面体的四个sp3轨道上与邻近原子构成σ键,如金刚石结构。

在sp2杂化态中,碳原子三个价电子在平面三角形三个sp2轨道上与邻近原子形成σ键,第四个价电子则形成弱键合的π键,如石墨结构。

在sp1杂化态中,形成两个σ键和两个π键。

对DLC薄膜的成分和结构方面的研究工作证明,DLC膜是一种亚稳态的长程无序的非晶碳材料,主要包括sp2和sp3两种杂化方式,因而其物理和化学性质介于金刚石和石墨之间。

碳纤维复合材料的导电性能研究与分析导言碳纤维复合材料由于其轻质、高强度、良好的耐腐蚀性能和优异的导热性能而广泛应用于航空、航天、汽车和电子等领域。

然而,由于其导电性能较差,限制了其在电子设备领域的进一步应用。

因此,对碳纤维复合材料的导电性能进行研究与分析具有重要意义。

1. 碳纤维复合材料的导电机制1.1 碳纤维导电机制碳纤维具有良好的导电性能,其导电机制主要通过电子的传导来实现。

碳纤维中的大量共价键结构提供了良好的电子传导通道,使得电子能够在纤维中迅速传递,从而实现导电功能。

1.2 复合材料导电机制碳纤维复合材料中的基体材料主要由树脂等绝缘材料构成,导电性能则依赖于其中添加的导电剂。

常用的导电剂包括碳纳米管、石墨烯、金属纳米颗粒等。

导电剂的存在能够提供导电通道,使得碳纤维复合材料具有一定的导电性能。

2. 影响碳纤维复合材料导电性能的因素2.1 导电剂含量导电剂的含量是影响碳纤维复合材料导电性能的重要因素之一。

当导电剂含量较低时,导电通道较少,导电性能较差;而当导电剂含量过高时,容易导致导电剂之间形成团聚物,导致电子传导受阻。

2.2 导电剂形态导电剂的形态也会对导电性能产生一定影响。

例如,碳纳米管在纤维表面的涂覆能够增加碳纤维复合材料的导电性能,而碳纳米管的团簇聚集则会降低导电性能。

2.3 导电剂分散性导电剂的分散性对导电性能具有重要影响。

良好的导电剂分散性能够保证导电剂均匀分布在基体中,形成连续的导电通道,提高复合材料的导电性能。

3. 碳纤维复合材料导电性能的改善方法3.1 导电剂选择选择适当的导电剂是改善碳纤维复合材料导电性能的关键。

不同导电剂的导电性能和分散性不同,需要根据具体应用需求进行选择。

3.2 导电剂掺量控制合理控制导电剂的添加量能够在保证导电性能的同时减少材料的成本,并降低导电剂团聚现象的发生。

3.3 表面处理技术通过表面处理技术如等离子体喷涂、溶胶凝胶等方法,能够提高碳纤维表面的润湿性和导电剂的覆盖度,进一步提高复合材料的导电性能。

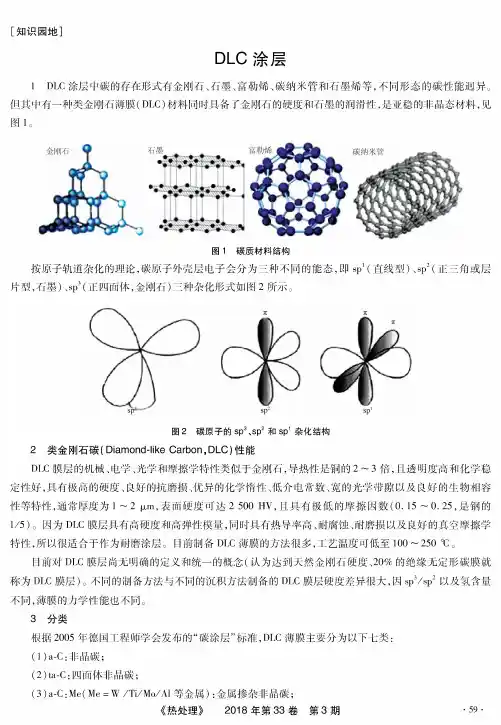

[知识园地]D L C涂层1D LC涂层中碳的存在形式有金刚石、石墨、富勒烯、碳纳米管和石墨烯等,不同形态的碳性能迥异。

但其中有一种类金刚石薄膜(DLC)材料同时具备了金刚石的硬度和石墨的润滑性,是亚稳的非晶态材料,见 图1。

石墨图1碳质材料结构按原子轨道杂化的理论,碳原子外壳层电子会分为三种不同的能态,即叩1(直线型)sp2(正三角或层 片型,石墨)叩3(正四面体,金刚石)三种杂化形式如图2所示。

图2碳原子的sp3、sp2和sp1杂化结构2类金刚石碳(D ia m o n d-lik e C a r b o n,D L C)性能D LC膜层的机械、电学、光学和摩擦学特性类似于金刚石,导热性是铜的2〜3倍,且透明度高和化学稳 定性好,具有极高的硬度、良好的抗磨损、优异的化学惰性、低介电常数、宽的光学带隙以及良好的生物相容 性等特性,通常厚度为1〜2 p m,表面硬度可达2 500 H V,且具有极低的摩擦因数(0. 15〜0.25,是钢的 1/5)。

因为D LC膜层具有高硬度和高弹性模量,同时具有热导率高、耐腐蚀、耐磨损以及良好的真空摩擦学 特性,所以很适合于作为耐磨涂层。

目前制备D LC薄膜的方法很多,工艺温度可低至100〜250 °C。

目前对D LC膜层尚无明确的定义和统一的概念(认为达到天然金刚石硬度、20%的绝缘无定形碳膜就 称为D LC膜层)。

不同的制备方法与不同的沉积方法制备的D LC膜层硬度差异很大,因sp3/s p2以及氢含量 不同,薄膜的力学性能也不同。

3分类根据2005年德国工程师学会发布的“碳涂层”标准,D LC薄膜主要分为以下七类:(1) a-C:非晶碳;(2) ta-C:四面体非晶碳;(3)a-C:Me(Me= W/Ti/M o/A l等金属):金属掺杂非晶碳;《热处理》2018年第33卷第3期.59.(4)a-C:H:含氢非晶碳;(5) ta-C : H:四面体形含氢非晶碳;(6) a-C : H: M e( M e = W/T i/M o/A l等金属):金属掺杂含氢非晶碳;()a-C:H:X(X = S i/0/N/F/B等):改性含氢非晶碳。