黄庭坚研究综述(一)

- 格式:docx

- 大小:14.22 KB

- 文档页数:2

从《寄黄几复》看黄庭坚对儒释道的融合与创新【摘要】《寄黄几复》是宋代著名文学家黄庭坚的一篇诗文,通过该作品可以看出黄庭坚对儒释道思想的融合与创新。

在他的作品中,不仅展现了对儒家思想的传承和发展,还融合了佛家思想的创新和道家思想的吸收。

黄庭坚通过《寄黄几复》展现了对三家思想的统一,呈现出独特的见解和创新思想。

在作品中还运用了多种文学技巧与艺术手法,展现出其卓越的文学才华。

通过分析黄庭坚在《寄黄几复》中对儒释道的融合与创新,可以看出他在文学创作中的独特魅力和思想贡献。

【关键词】黄庭坚, 寄黄几复, 儒释道, 融合, 创新, 文学特点, 背景介绍, 儒家思想, 佛家思想, 道家思想, 统一, 文学技巧, 艺术手法, 独特见解, 结论1. 引言1.1 黄庭坚及其文学特点简介黄庭坚(1045-1105),字微之,号寂白居士,是宋代著名的文学家、诗人。

他擅长诗文创作,尤以词为佳。

黄庭坚的作品多以古文、楚辞为基础,情感真挚,意境深远,具有独特的风格和魅力。

他的诗歌多描写自然风景和人情世故,表达了对人生命运的思考和感悟,深受后人喜爱。

黄庭坚的文学特点主要表现在以下几个方面:一是情感真挚,表达深刻。

他的作品中常常表现出真挚的情感和深刻的思考,让人感受到作者内心世界的真实与深沉。

二是意境优美,笔触细腻。

黄庭坚的诗文意境优美,语言精炼,笔触细腻,给人以美的享受和思想的启迪。

三是对历史文化的传承与发扬。

黄庭坚善于借鉴古人文学成就,将其融入自己的创作中,形成独特的风格,展现出对传统文化的尊重和继承。

黄庭坚的文学作品不仅在当时备受称赞,而且在后世也被奉为经典,对中国文学产生了深远的影响。

他的作品具有鲜明的个性和独特的魅力,是中国文学史上的一颗璀璨明珠。

1.2 《寄黄几复》背景介绍《寄黄几复》是宋代文学家黄庭坚所作的一篇信札文集,共十六封。

这些信函的主要内容是黄庭坚写给朋友黄几复的,其中既有对朋友间情感的表达,也有对世事人情的反思。

禅学修养对黄庭坚诗歌创作与理论之影响黄庭坚在宋代诗坛占有一席重要之地,随著禅宗的兴起发展,投身其中以获取新的灵感,藉由禅宗的生动灵活的参悟过程,可以体验探究心性当中的引人入胜之处,感受其中不可言喻,不可思议的活泼趣味,增添黄庭坚诗歌作品内容意境的深度。

摘要:黄庭坚被尊为江西诗派宗主,并且倾心于参究禅学,禅与诗两者之间存有若干相似的性质,因而产生对话的焦点,就宋诗与禅宗的发展关系而言,黄庭坚相当具有指标的意义。

关于黄庭坚习禅的背景因素如下:1.诗歌与禅宗的交流关系,分析其诗风受禅宗的影响。

2.黄庭坚参禅修道的时代风气,寻求心灵的慰藉,能契合其心理需求。

3.黄庭坚的参禅修道的理念,分析其学佛体现的精神。

4.黄庭坚与禅宗僧侣的交游纪录,由禅宗语录以考察其交往的对象,并藉诗歌反映其禅学修养。

此外,黄庭坚禅诗作品的类型如下:1.禅理诗:省思缘起无我,著重内省功夫,追求空灵妙悟。

2.禅典诗:诗歌中直引禅语者,具有可观的比重。

3.禅?诗:吟咏说法道场、佛塔等,将禅师事迹宏扬于世。

4.禅趣诗:运用意象概念,留予读者丰富的想像空间,以参话头的手法验证诗歌多义性的特质。

另外,禅学修养对黄庭坚诗论的影响如下:提出“以俗为雅”、“以故为新”、“点铁成金”、“夺胎换骨”、“句中之眼”、“参活句”等诗论主张,以禅宗生动的思维带来鲜活的启发,为重意尚理的宋诗注入活泼的生气,丰富诗学的理论体系,带动江西诗派后学参禅修道的风气,具有典范的意义。

黄庭坚能将诗歌与禅理运用自如,不仅是个人才情的展现,更具备深刻的禅学修养与生命实践,方能领悟禅学的旨趣,创作出具有深度内涵的作品。

透过诗歌作品的研究,可以见证禅学对黄庭坚诗歌创作与理论的影响。

关键词:黄庭坚、禅诗、以禅入诗、以禅喻诗、文字禅、生命实践一、前言自佛教传入中国,诗歌与佛教之间的文化交流日趋频繁。

从魏晋南北朝的玄言诗、山水诗,逐渐融入佛教的色彩,唐代佛教的发展尤为兴盛,融合禅诗色彩的作品为数相当可观,酝酿出诗禅交融的现象。

浅论黄庭坚在宋代词史上的地位摘要:黄庭坚之词承前启后,继往开来,对词学的发展功不可没。

在承前方面,黄庭坚既兼学苏柳,雅俗并赏,又革故鼎新,自成一家,开创独特词风。

在启后方面,黄庭坚之词对后代词人尤其是姜夔、辛弃疾等人产生了很大影响。

与此同时,黄庭坚之词、也在一定程度上反映了所处时代的风貌百态,为后世学者的研究提供了丰富的史料素材。

而且这些有着具体背景的写法,给后来的南渡词人进一步将词贴近社会现实生活,提供了可效仿的模式。

此外,黄庭坚在通俗词创作方面,题材趋向世俗化,平民化,这也为后来曲的风靡埋下了伏笔。

关键词:兼学苏柳;姜夔;辛弃疾;史料素材;南渡词人;曲的风靡正如陈师道所说:“退之以文为诗,子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。

今代词手,惟秦七、黄九尔,唐诸人不逮也。

”黄庭坚词学成就在宋代词史上是不容小觑的。

黄庭坚之词虽称不上大家风范,却有名家风流,其词承前启后,继往开来,对词学的发展功不可没。

在承前方面,黄庭坚既兼学苏柳,雅俗并赏,又革故鼎新,自成一家,开创独特词风。

黄庭坚的词前期明显受柳永影响,以民间曲子词的形式写了如《沁园春》《江城子》等大量的俗词艳词,多为男欢女爱、离别情绪之作,绮靡艳丽,富丽柔婉,有些甚至比柳永还要直露,还要肆无忌惮。

法秀道人责其“以笔墨劝淫”,而黄庭坚说这不过是“使酒玩世”。

他承认词是“艳歌小词”,这在某种程度上也体现了黄庭坚对花间词风的延续。

后期黄庭坚跟随苏轼学习创作意境雄浑峭拔的豪放之词。

王灼在《碧鸡漫志》中说:“晁无咎、黄鲁直皆学东坡,韵制得七八。

”可见,黄庭坚的词渐向雅正之风转变,追求语义高妙,无一点尘俗气的雅有远韵之境。

这在当时人们纷纷指责苏轼革新词体之际,在理论和创作实践上都给予了苏轼以有力的支持,壮大了苏词的声势,对词的革新和发展有重要的意义。

当然,黄庭坚后期的这些词虽颇有雅正之风,亦未涤尽俗艳之气,雅俗并融词体。

作为江西诗派的开创者,黄庭坚并不仅仅局限于对苏柳的借鉴,他将自己独特的诗论用于词作,以诗入词,自成一家,形成独特词风。

论黄庭坚诗歌创作的三个阶段黄庭坚是一位著名的宋代诗人,他的诗歌创作历程可以分为三个阶段。

每个阶段都代表着他的诗歌风格和主题的不同特点和变化。

第一个阶段是早年时期,大约从黄庭坚十几岁到三十岁左右。

这个阶段他的诗歌以清新、明快、自然为主要特点,表现了他对自然景观和人情世态的感受与思考。

他的《登快阁》等作品就代表了这一时期的风格,以简洁明快的语言和生动的描写,表达了他对自然景观的热爱以及对人生的思考。

第二个阶段是中年时期,从他三十多岁到五十岁左右。

这个阶段黄庭坚的诗歌逐渐转向内敛和深沉,他开始注重诗歌的格律、技巧和形式,同时也更加社会现实和社会问题。

他的《山谷集》中的许多作品就代表了这一时期的风格,如《离骚》、《清平乐》等,这些诗歌不仅在形式上更加严谨,而且在内容上也更加深刻,表达了他对社会现实的思考和批评。

第三个阶段是晚年时期,从他五十多岁到去世前不久。

这个阶段黄庭坚的诗歌更加注重个人内心的表达和修养,他开始深入研究禅宗和道教思想,并将其融入到自己的诗歌中。

他的《老杜诗书画谱》等作品就代表了这一时期的风格,以更加深刻、哲理化的思考和表现方式,体现了他的内心世界和对人生的理解。

黄庭坚的诗歌创作历程是一个不断变化和发展的过程,每个阶段都有其独特的风格和主题。

通过对其三个阶段的划分,我们可以更好地理解他的诗歌创作历程和他对宋代诗坛的影响。

米芾,一位卓越的书画家和诗人,他的诗歌和书画创作有着密切的关系。

他的诗歌和书画作品都表现出他深厚的艺术造诣和对自然的热爱。

米芾的诗歌创作深受他的书画创作的影响。

他的诗歌作品以自然为主题,通过细致入微的描绘,表现出大自然的壮美和恬静。

他的诗歌作品注重笔墨的运用,强调对细节的刻画,这种创作方法与他的书画创作有着异曲同工之妙。

在米芾的诗歌中,他常常借助自然景物来抒发自己的情感。

他的诗歌作品不仅是对自然景观的赞美,更是对人类情感的表达。

例如,在《溪山行》这首诗中,他通过描绘溪山的美景来表达自己对大自然的热爱和对生活的热情。

黄庭坚诗歌的艺术风格黄庭坚诗歌的艺术风格导语:黄庭坚用他那“以故为新”的句法字法,用他那险拗的音律,形成了他自己独特的艺术风格,人们把这种“峭刻生新”、“深折透辟”、“老辣硬涩”的诗歌风称为“黄庭坚体”。

【摘要】黄庭坚是“苏门四学士”之一,以其诗歌上的杰出成就最终与苏轼齐名,并称“苏黄”,并且开创了宋代最大的诗歌流派——“江西诗派”,成为宋诗史上一位开宗立派、影响深远的大家。

为了进一步深化对黄庭坚诗歌的艺术个性、创新精神的理解,认识他在文学史上的特殊地位,本文试对他诗歌的艺术风格进行一番系统的探讨。

【关键词】黄庭坚诗歌创新精神艺术风格引言黄庭坚诗歌以鲜明的风格特征而自成一体,当时就被称为“黄庭坚体”或“山谷体”。

元祐二年(1087),苏轼作《送杨孟容》,自注说:“效黄庭坚鲁直体。

”黄庭坚作诗歌和之,有“我诗歌如曹郐,浅陋不成邦。

公如大国楚,吞五湖三江”和“句法提一律,坚城受我降。

枯松倒涧壑,波涛所舂撞。

万牛挽不前,公乃独力扛”等句,句法奇矫,音节拗健,想象奇特不凡,且有一股兀傲之气,是典型的“山谷体”。

【1】如果以唐诗歌为参照标准,那么“山谷体”的生新程度是最高的,它最典型地体现了宋诗歌的艺术特征。

黄庭坚晚年的诗歌风逐步体现出归真返朴的倾向。

求新求变的精神在晚期黄庭坚诗歌中仍有所体现,但随着诗歌人阅历的加深和修养的提高,已渐渐达到炉火纯青、形迹尽泯的境界。

用黄庭坚自己的话来说,就是达到了“平淡而山高水深” ① 直接引语用参考文献标注的境界。

下面主要从四个方面来探讨黄庭坚诗歌的艺术风格:一、声律奇峭用典广博黄庭坚诗歌声律奇峭,具有一种特殊的音乐美。

诗歌的音律与感情是一致的,特殊的感情需要用特殊的音律来表现。

黄庭坚的律诗,有许多不合“正格”的句子,不按照诗歌律规定的平仄来组句,“其法于当下平字处以仄字易之,欲其气挺然不群。

”【2】这种拗句,声情并茂,在“不和谐”中更觉其美,如“小雨藏山客坐久,长江接天帆到迟”(《题落星岚漪轩》、(引黄庭坚诗出于哪本书,请用注释标出来)“清谈落笔一万字,白眼举觞三百杯”(《过方城寻七叔祖旧题》)等,我们在吟诵时自会感到其音律的特殊美。

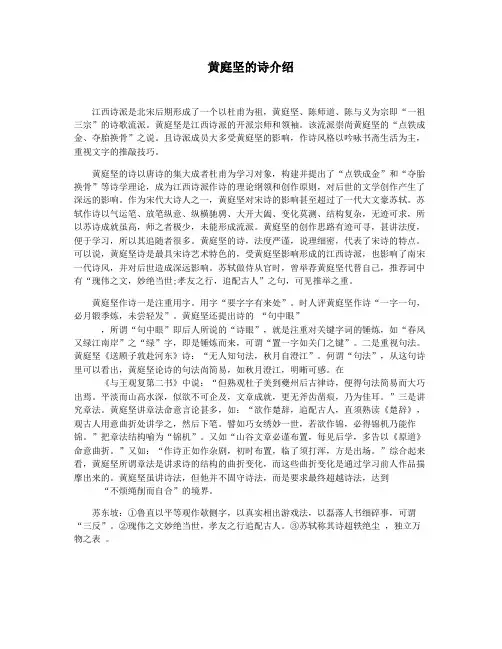

黄庭坚的诗介绍江西诗派是北宋后期形成了一个以杜甫为祖,黄庭坚、陈师道、陈与义为宗即“一祖三宗”的诗歌流派。

黄庭坚是江西诗派的开派宗师和领袖。

该流派崇尚黄庭坚的“点铁成金、夺胎换骨”之说。

且诗派成员大多受黄庭坚的影响,作诗风格以吟咏书斋生活为主,重视文字的推敲技巧。

黄庭坚的诗以唐诗的集大成者杜甫为学习对象,构建并提出了“点铁成金”和“夺胎换骨”等诗学理论,成为江西诗派作诗的理论纲领和创作原则,对后世的文学创作产生了深远的影响。

作为宋代大诗人之一,黄庭坚对宋诗的影响甚至超过了一代大文豪苏轼。

苏轼作诗以气运笔、放笔纵意、纵横驰骋、大开大阖、变化莫测、结构复杂,无迹可求,所以苏诗成就虽高,师之者极少,未能形成流派。

黄庭坚的创作思路有迹可寻,甚讲法度,便于学习,所以其追随者很多。

黄庭坚的诗,法度严谨,说理细密,代表了宋诗的特点。

可以说,黄庭坚诗是最具宋诗艺术特色的,受黄庭坚影响形成的江西诗派,也影响了南宋一代诗风,并对后世造成深远影响。

苏轼做侍从官时,曾举荐黄庭坚代替自己,推荐词中有“瑰伟之文,妙绝当世;孝友之行,追配古人”之句,可见推举之重。

黄庭坚作诗一是注重用字。

用字“要字字有来处”。

时人评黄庭坚作诗“一字一句,必月锻季炼,未尝轻发”。

黄庭坚还提出诗的“句中眼”,所谓“句中眼”即后人所说的“诗眼”,就是注重对关键字词的锤炼,如“春风又绿江南岸”之“绿”字,即是锤炼而来,可谓“置一字如关门之键”。

二是重视句法。

黄庭坚《送顾子敦赴河东》诗:“无人知句法,秋月自澄江”。

何谓“句法”,从这句诗里可以看出,黄庭坚论诗的句法尚简易,如秋月澄江,明晰可感。

在《与王观复第二书》中说:“但熟观杜子美到夔州后古律诗,便得句法简易而大巧出焉。

平淡而山高水深,似欲不可企及,文章成就,更无斧齿凿痕,乃为佳耳。

”三是讲究章法。

黄庭坚讲章法命意言论甚多,如:“欲作楚辞,追配古人,直须熟读《楚辞》,观古人用意曲折处讲学之,然后下笔。

061[摘 要] 李清照晚年经历国破、家亡、夫死的三重打击后,创作风格也转变为凄怆婉转。

《声声慢》是李清照后期的代表作之一,被古今文人誉为“千古绝唱”。

从不同角度充分研读《声声慢》,了解学界论者关于本词的多种论述。

[关 键 词] 李清照;《声声慢》;婉约派缕缕愁思声声慢——李清照《声声慢》研究综述蒙娜路莎一、创作背景:时代动荡,命途多舛所谓“知人论世”,了解作者的生平及其创作背景,能使我们更好地分析文本和文本背后所蕴含的情感。

李清照(1084—1155),自号易安居士,宋代婉约派代表词人,后人辑有《漱玉词》《漱玉集》。

李清照18岁时嫁给了著名的金石收藏家赵明诚,夫妇二人“意会心谋,目往神授,乐在声色狗马之上”。

在这一时期,李清照的作品写的多是天真烂漫、欢快甜蜜的“闺思闲愁”。

而李清照在人生后期经历了一系列打击——44岁时北宋灭亡,与丈夫赵明诚共同保存的十余屋古玩和书画由于战火化为灰烬;46岁时丈夫病故,从此孤苦无依;后再嫁张汝舟,婚后李清照发现张汝舟原先的体贴入微只是假象,实际上是为了将自己的金石古玩占为己有,心中失望至极,几番波折后与张汝舟离婚。

一生经历了婚姻不幸、家国不幸的李清照,面对眼前的凄凉秋景,想到自己在南方孤苦伶仃,好似浮萍,内心痛苦万分,于是在萧瑟的秋日里提笔写下《声声慢》,这首词也因此寄托了自己层层叠叠的愁绪。

二、主题:怎一个愁字了得在《声声慢》中,有很多表达词人情感的词句如“冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”等,意象如“雁”“黄花”等,均围绕着全词的直接抒情句“这次第,怎一个愁字了得”进行编排,进一步表达了其“愁情”,使得本词在情感、时间和空间上都有层次性的递进。

(一)秋日之愁——万物肃杀,萧瑟凄凉《声声慢》中最浅层的“愁”为秋景萧瑟之下的愁情。

“自古逢秋悲寂寥”,李清照庭前踱步,正是“晚来风急”的秋日,看到“满地黄花”零落,却又“无人堪摘”,暗示自己青春消逝,人老珠黄好似这落地的黄花,天空中“旧时相识”的大雁,风送雁声,又平添思乡之情。

精心整理黄庭坚黄庭坚(1045-1105),字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,又称豫章黄先生,汉族,洪州分宁人。

北宋诗人、词人、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖。

英宗治平四年(1067)进士。

历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、着作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。

于苏轼,与张耒、晁补之、秦观并称“苏门四学士”。

诗与苏轼并称“苏黄”,有《豫章黄先生文集》。

词与秦观齐名,有《山谷琴趣外篇》、龙榆生《豫章黄先生词》。

词风流宕豪迈,较接近苏轼,为“江西诗派”之祖。

晁补之云:“鲁直间作小词固高妙,然不是当行家语,自是着腔子唱好诗。

”另有不少俚词,不免亵诨。

有《山谷词》又名《山谷琴趣外篇》。

主要墨迹有《松风阁诗》、《华严疏》、《经伏波神祠》、《诸上座》、《李白忆旧游诗》、《苦笋赋》等。

书论有《论近进书》、《论书》、《清河书画舫》、《式古堂书画汇考》着录。

黄庭坚是“苏门四学士”之一,诗风奇崛瘦硬,力摈轻俗之习。

开一代风气,为江西诗派的开山鼻祖。

书法精妙,与苏、米、蔡并称“宋四家”。

词与秦观齐名,艺术成就不如秦观。

晚年近苏轼,词风疏宕,深于感慨,豪放秀逸,时有高妙。

有《山谷词》。

《苕”可见他在文学创作上是有开辟道路的雄心的。

然而他的社会接触面较之前辈诗人欧阳修、王安石、苏轼都远为狭小,长期的书斋生活与脱离现实的创作倾向使他只能选择一条在书本知识与写作技巧上争胜的创作道路。

他说:“诗词高胜,要从学问中来。

”(见《苕溪渔隐丛话前集》)又说:“老杜作诗,退之作文,无一字无来处;盖后人读书少,胡谓韩杜自作此语耳。

古之能为文章者,真能陶冶万物,虽取古人之陈言入于翰墨,如灵丹一粒,点铁成金也。

”(《答洪驹父书》)可以看出他的这种倾向。

那么怎样取古人陈言点铁成金呢?就是根据前人的诗意,加以变化形容,企图推陈出新。

他称这种作法是“脱胎换骨”,是“以俗为雅,以故为新”,是“以腐朽为神奇”。

比如王褒《僮约》以“离离若缘坡之竹”形容那髯奴的胡须。

黄庭坚行书《松风阁诗帖》特点简要概括黄庭坚(1045-1105)是北宋著名的文学家、书法家,他的行书作品《松风阁诗帖》是其代表作之一,具有非常高的艺术价值和历史意义。

这部诗帖以其独特的艺术风格、优美的笔墨和精湛的技法,成为了行书艺术的经典之作。

下面我将从笔墨特点、内容特点和历史意义三个方面来简要概括黄庭坚行书《松风阁诗帖》的特点。

一、笔墨特点黄庭坚行书《松风阁诗帖》的笔墨特点主要表现在以下几个方面:首先是线条流畅优美,其书法的笔触流畅舒展,近似行云流水,线条自然柔美,展现出了黄庭坚婉转动人的艺术风格。

其次是墨色深浅变化丰富,黄庭坚善于运用浓淡相间的墨色,通过用墨的轻重变化来表现出作品的立体感和空间感。

再者是章法严谨有序,黄庭坚的行书章法严谨有序,构图合理,整体布局和谐,形成了独特的艺术魅力。

二、内容特点黄庭坚行书《松风阁诗帖》的内容特点主要表现在以下几个方面:首先是诗句含义丰富,黄庭坚不仅在行书中展现了对诗词的敏感理解,更是在作品中赋予了诗句更深层次的含义,通过行书的艺术表现手法,将诗句的意境和情感表现得淋漓尽致。

其次是题跋意境深远,黄庭坚在《松风阁诗帖》中的题跋更是点题入画,不仅对诗句进行了赏析解读,更是通过题跋增添了作品的艺术内涵和深刻意义。

三、历史意义黄庭坚行书《松风阁诗帖》在历史上具有非常高的艺术价值和历史意义,它不仅是黄庭坚个人行书艺术的代表作,更是宋代书法艺术的典范之一。

其行书作品以其独特的艺术魅力和深远的历史影响,成为了后人学习和借鉴的对象,对我国书法艺术的发展产生了深远的影响。

个人观点在我看来,黄庭坚行书《松风阁诗帖》之所以能够成为经典之作,除了其自身优美的艺术表现形式外,更重要的是其融合了诗词与书法艺术,使得整体作品更加丰富多彩、意境深远。

在当时的历史背景下,黄庭坚的作品无疑是书法艺术的一次革新,更是我国古代文学与艺术融合的典范。

正是因为如此,黄庭坚行书《松风阁诗帖》才能在历史长河中留下了不朽的艺术价值。

古代文学论黄庭坚的书学思想丁伟 西华师范大学摘要:本文以黄庭坚的书学思想为论题,探求其内心世界。

挖掘其作品的精神意意韵,黄庭坚注重道德与学问的双重修养。

继承古人师法造化。

是北宋尚意书风的代表人。

关键词:黄庭坚;禅宗思想;尚意;重韵黄庭坚是北宋著名的文学家、书法家,对中国书法史有着突出的贡献。

黄庭坚与苏轼齐名,合称”苏黄”,黄庭坚书法造诣过人,其书法书学思想中渗透着禅宗意味,是情感和美感的完美结合。

一、注重道德与学问的双重修炼贝尔指出:“艺术即有意味的形式”。

书法也不例外,因为书法家的学识修养等因素,决定着艺术水平的高低的。

只有思想不俗的书家其作品才与众不同。

‘唯俗最难医’,书俗则无韵。

只有书家主体褪去了俗,作品才能够超凡脱俗,古今书家都以学识修养为根本,不断提升,升华思想境界,进而摆脱“俗”的束缚。

苏轼认为书法能够体现出一个人的才华涵养等特征。

黄很赞同苏的观点,认为只有提高道德修养,人品与作品才能达到超凡脱俗的境界。

欧阳修认为,只有道德高尚的书法家其作品才能够流传于世。

黄庭坚说:“学书要须胸中有道”。

他认为书家具有胸怀道义至关重要,唯有树人立艺创作才能有所突破。

书家心境要超凡脱俗。

俗气是书家大忌。

可见,黄庭坚在艺术追求上,讲究技法的同时更注重品德修养,将道德修养融入作品之中。

黄庭坚初以周越为师,三十年抖擞不可脱。

俗气难改,唯有胸怀道义可救。

可见,道德学养对作品韵味的影响。

黄庭坚以品德高尚、深厚学养为书法审美的核心内容。

首次将书作神韵与人品修养相结合,开创书法审美的新思路。

二、以古为徒和师法自然学书应追根溯源继承传统。

学习传统技法继承古人精神内涵,做到有取法有来源,师古而化。

不仅要继承传统学习古人,更要贴近现实生活,进而才能达到道法自然。

做到师古人师造化。

在继承传承的基础上追求创作。

将继承传统与现实生活向结合,才能做到有古有新。

黄庭坚在《书赠福州陈继月》中就指出,若要练就超凡脱俗的书法技法,要做到刻苦临摹维承古人传统,多观古人佳作,用心揣摩。

黄庭坚研究综述(一)

《文学遗产》1997年第4期刊载的凌佐义《十年来黄庭坚研究综述》一文,对1995年以前

10年间国内黄庭坚研究进行了回顾与综述。1997—1999年的黄庭坚研究,在研究层面和方

法上,又续有开拓和创新,共发表单篇论文23篇,有代表性的论文10余篇,为20世纪的

黄庭坚研究划上了圆满的句号。现将三年的研究情况综述如下:

一、关于黄庭坚创作风格的研究

创作风格的研究仍为近年内黄庭坚研究的重点,约占这一时期论文的1/4强。

1。诗的创作风格

黄庭坚诗风生新瘦硬,已成为众口一词的评价。但山谷诸体,各备其妙,呈现多样性特征,

已为世人所共识。胡元坎《试谈黄山谷的以文为诗》(《宁德师专学报》1997年第4期)一

文,以山谷诗呈现的“点”的特征为研究点,梅俊道《黄庭坚后期诗作平淡简放的艺术追求》

(《中国韵文学刊》1997年第1期)一文,则以点面结合的方式,着重对山谷诗的美学特征

加以考索,论述中肯。

梅文在全面考察黄庭坚一生的创作道路的基础上,发现他对诗歌艺术的追求,前后期表现泾

渭分明。文中采用了大量的诗例,从语言、意象、体势、音律四个方面考察黄庭坚前期诗歌

新奇峭拔的风格和后期创作自然简约的艺术追求,并指出他在贬谪黔州之后的创作中,这一

风格体现显著。语言简易而意蕴闲远,与前期之造语新奇、典故繁复不同;意象平淡而含至

味,与前期之密集与深奥有别,可谓平淡而山高水深;体势平整自如,返朴归真,非前期之

变化莫测;音律圆润流畅,舒卷自如,非前期之拗律频频。梅文认为黄庭坚乃“有意为之”,

刻意改变自己的诗风。这种变化,与他创作思想前后期变化有密切联系,亦与他淡泊自守的

人生态度一脉相承。鉴于此,梅氏将黄庭坚、王安石、苏轼三人后期诗作平淡自然的诗风作

一横向比较,认为王诗力求平淡浑融的境界,苏诗乃以平淡之语抒旷达之胸怀,黄诗的淡泊

更见情感的内敛及意境构成的自然。继而阐释“有意为之”的原因:“更加体现宋诗‘重意’、‘重

主体’的精神,更加体现出宋人的意丰形枯、老到深沉、思深语淡的审美追求,是对宋诗面

貌的进一步刷新,以致影响及后来的江西诗派。”

2。词的创作风格兼及词史之地位

黄庭坚以冠领江西诗派著称,其词终不免为诗风拂掠下的影子,在“似”与“不似”之间摇荡。

80年代初,杨海明撰文肯定他在词史上的地位,却并未引起足够重视,只是在同类文章中

有所涉及。关于这方面的单篇论文,近年来计有9篇,为世纪末黄庭坚创作研究的重中之重。

房日晰《黄庭坚词为“着腔子唱好诗”说》(《江西师范大学学报》1997年第3期)一文,直

接契入山谷诗词复杂关系这一棘手问题,一方面肯定其诗于词的毋庸置疑、不可忽略的密切

联系,另一方面作出了清醒的一分为二的判断。从美学特征而言,黄庭坚的词是“对词的香

艳题材与柔弱词风的背离”,“是诗的资质而非词的情调”;从思想内容而言,早期受柳永的

影响,写了一些“香艳淫靡”的小词,后期则更多的是向诗的内容靠拢,表现“士大夫的闲情

逸致、友朋酬唱”、人生感慨。此外,“黄庭坚词在语言、格调、铸意上,多用作诗的路数,

是能唱的诗”,实为词的“变体”,“对词的解放、开拓及豪放词的发展上,有承前启后之功。”

黄宝华《论黄庭坚词》(《上海师范大学学报》1999年第4期),提出了与房文不同的意见。

黄文认为,山谷词中存在着两种不同的创作倾向:“其一是继承《花间》的传统,以词抒写

男女间的相思爱恋之情、伤离怨别之绪;其二是突破了词的‘艳科’藩篱,表现人生的际遇和

感慨,乃至哲理的思考。”从前者看,山谷词不但不是对柔弱词风的背离,亦不是词的变体,

而是“本色当行”。只有从后者看,山谷才是“以诗为词”的革新家。并提出:代表山谷词成就

与风格的是它的“雅词”,其妙处在于“能将不同的、甚至对立的审美范畴结合起来,找到一

个互相切合的支点”。山谷词最有价值最有特色的东西正在此,刚柔相济,“豪放与婉约、骨

力与情韵的融合”,因而在北宋词坛独树一帜。黄文对黄庭坚词的形式给与了足够重视,可

谓发前人之所未发。在山谷词180余首的总目中辑出小令140首,占3/4强。黄氏推导其

原因有二:小令去掉领字、衬字之类就是一首句式整齐的诗,“便于词人以诗法入词”;小令

在语言上与民间口语有天然的联系,“适合采用口语入词”,“有助于形成质朴明快的风格”。

这与山谷词艺术风格客观上达到了一致,黄氏推测是山谷“有意选择的一种结果”。

张文利《论山谷词》(《西北大学学报》1999年第4期),则纯粹从词谈词,是一篇较有特色

的文章。此文把山谷词分为艳词、贬谪词、咏物词、酬唱题赠词四种题材类型,说明黄庭坚

对词的表现领域的拓展。张文把目光放在他的贬谪词上。不同于诗的创作,刻意于诗歌的创

作和典实的运用往往会冲淡和掩藏心灵的轨迹。词可任情抒写,任性造情。山谷的贬谪词是

他的处世哲学的反映:处逆境而不消沉、达人大观、随遇而安,更多的是谪居黔州苦捱时光、

凄惶度日的生活写照。同时,也体现了山谷“于倔强中见姿态”的精神面貌。且进一步借助于

文本研究,从山谷词中实词与虚词运用的手法等方面,论述其中体现的“外方直抒的情感表

达”,“跃动而非静止的画面”等艺术个性。指出传统的寻章摘句的词学批评难以概括山谷词

全貌,山谷在词的创作上的多方尝试本身就是山谷可贵的艺术努力。

房日晰《秦观黄庭坚词的异同与历史地位》(《西北大学学报》1997年第4期)一文,则从

秦观与黄庭坚二人的异同比较中,来探讨山谷词风并推导黄庭坚的词史地位。房文从三个方

面论述:①性格决定词风论。秦观逆来顺受备感压抑,性柔情细,“总是陷入悲愁哀怨而不

能自拔”,形成“凄婉清丽”的词风;黄庭坚性倔情傲,以超然之态处理悲怨,为人旷达,因

此词的主体性格突出,词风“瘦硬刚健”。②词人之词与诗人之词之别。秦词优柔婉转,多

用白描,尽显自然本色;黄词感情峭拔,语言瘦硬,多用典故。③黄词“风格多样,创作上

近乎全能”,却“依违于苏柳之间,未能大张旗鼓的在词坛上独树一帜”,缺乏重台戏。房氏

将黄庭坚词归结为“旁溪水汉”,认为对待其词史定位“不可抹杀,亦不可拔高”。