第二章 北宋诗文

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:14

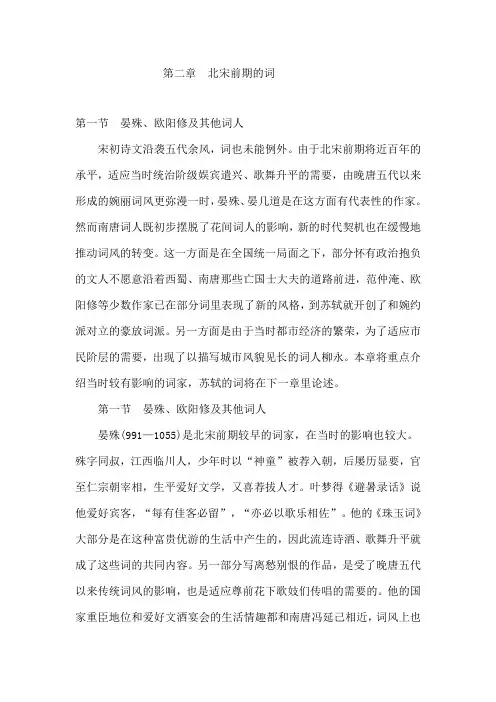

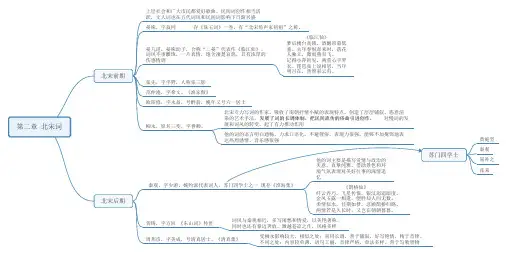

第二章北宋前期的词第一节晏殊、欧阳修及其他词人宋初诗文沿袭五代余风,词也未能例外。

由于北宋前期将近百年的承平,适应当时统治阶级娱宾遣兴、歌舞升平的需要,由晚唐五代以来形成的婉丽词风更弥漫一时,晏殊、晏几道是在这方面有代表性的作家。

然而南唐词人既初步摆脱了花间词人的影响,新的时代契机也在缓慢地推动词风的转变。

这一方面是在全国统一局面之下,部分怀有政治抱负的文人不愿意沿着西蜀、南唐那些亡国士大夫的道路前进,范仲淹、欧阳修等少数作家已在部分词里表现了新的风格,到苏轼就开创了和婉约派对立的豪放词派。

另一方面是由于当时都市经济的繁荣,为了适应市民阶层的需要,出现了以描写城市风貌见长的词人柳永。

本章将重点介绍当时较有影响的词家,苏轼的词将在下一章里论述。

第一节晏殊、欧阳修及其他词人晏殊(991—1055)是北宋前期较早的词家,在当时的影响也较大。

殊字同叔,江西临川人,少年时以“神童”被荐入朝,后屡历显要,官至仁宗朝宰相,生平爱好文学,又喜荐拔人才。

叶梦得《避暑录话》说他爱好宾客,“每有佳客必留”,“亦必以歌乐相佐”。

他的《珠玉词》大部分是在这种富贵优游的生活中产生的,因此流连诗酒、歌舞升平就成了这些词的共同内容。

另一部分写离愁别恨的作品,是受了晚唐五代以来传统词风的影响,也是适应尊前花下歌妓们传唱的需要的。

他的国家重臣地位和爱好文酒宴会的生活情趣都和南唐冯延己相近,词风上也受他的影响。

但由于他究竟还处在表面承平的时期,他的词在雍容华贵之中,虽也不免流露寂寞衰迟之感,却没有象冯词里所透露的亡国前夕的忧伤。

下面这首〈浣溪沙〉可略见他的成就。

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,夕阳西下几时回?无可奈何花落去,似曾相识燕归来,小园香径独徘徊。

全词在亭台如旧、香径依然的情境之中,流露春归花落、好景不常的轻愁。

词句也轻清宛转,玉润珠圆。

它是比较投合那些承平时期士大夫的胃口的。

和晏殊同时的张先(990—1078),字子野,乌程(浙江吴兴县)人。

第五编宋代文学第一章北宋初期文学一、西昆体:(一)以杨亿等人为代表的西昆体,是宋初影响极大的重要文学流派。

(二)“西昆”因创始人唱和的诗集称《西昆酬唱集》而得名。

(三)代表作家以杨亿、钱惟演、刘筠为魁首。

(四)作诗宗主李义山,讲究辞采,以偶丽为工,好用事,以表现才学和工力。

二、晚唐体:是指宋初模仿唐代贾岛、姚合诗风的一个诗派,以清逸隐幽为旨趣。

林逋是颇受后人推崇的一位晚唐体诗人。

第二章欧阳修与北宋诗文革新一、欧阳修散文“六一风神”的美学风格(一)欧阳修的散文措辞平易,用词造句精练而有变化,自然地叙事、自然地抒怀。

这标志着他的散文创作从崇尚骨力到倾心于风神姿态、从阳刚到阴柔的转变。

(二)本质是散文的诗化和情感的外显。

(三)文章结构层次清楚而转折,语言层次平易自然。

这些都是“六一风神”的构成要素,这种特点偏于阴柔之美。

二、欧阳修诗歌的艺术特点(一)以文为诗,具有散文化倾向。

这在古体诗中表现得很明显。

(二)重气格。

欧诗创作追求气格,其风格或曰古建、古硬、气雄、气豪,或曰怪奇、奇壮、奔放。

(三)命意新颖。

他的诗歌创作,于命意上追求深刻创新,透过事物的表象进一步表达他对事物的认识,在叙述中杂以议论,如《和王介甫明妃曲》。

三、梅尧臣诗歌的艺术特点(一)梅尧臣的多数诗歌具有取材个人化、生活化、琐碎化的倾向。

他不断地观察、聚焦日常生活的种种细节,在生活场景和人生经历中开拓,寻找前人未曾注意的题材,或在前人写过的题材上翻新,同时以哲理性的人生思考贯穿其中,加深了诗歌的内涵,开宋诗好为新奇、力避陈熟、富于理趣的风气。

(二)梅诗具有平淡的风格。

梅诗之“平淡”实属“古淡”,是一种老树着花的美。

四、苏洵散文的特点苏洵的文章笔锋老辣,纵横博辨,极挥斥之致。

他作文以学养为基础而重气势,文字雄奇坚劲,喜议政议军,带有战国纵横家的色彩。

他的文章以议论为主,具有结构严谨、说理周详、气势磅礴而曲折多变的写作特点,如《上欧阳内翰第一书》。

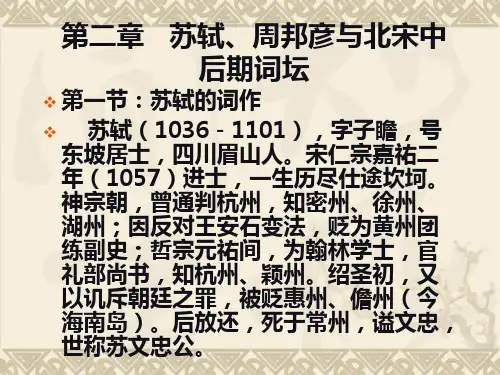

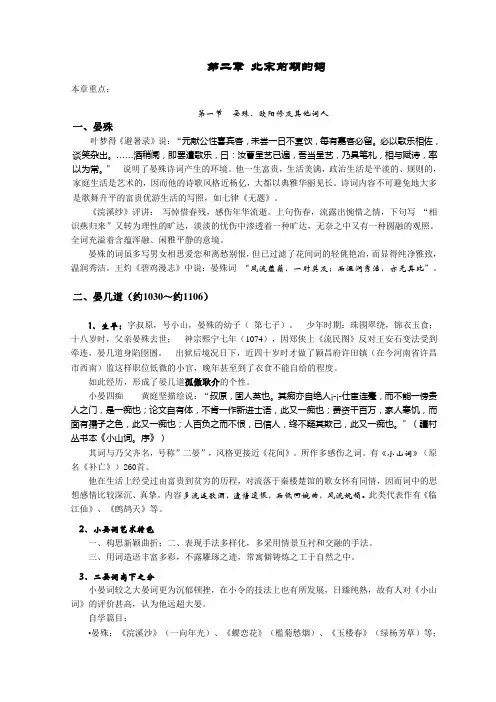

第二章北宋前期的词本章重点:第一节晏殊、欧阳修及其他词人一、晏殊叶梦得《避暑录》说:“元献公性喜宾客,未尝一日不宴饮,每有嘉客必留。

必以歌乐相佐,谈笑杂出。

……酒稍阑,即罢遣歌乐,曰:汝曹呈艺已遍,吾当呈艺,乃具笔札,相与赋诗,率以为常。

”说明了晏殊诗词产生的环境。

他一生富贵,生活美满,政治生活是平淡的、规则的,家庭生活是艺术的,因而他的诗歌风格近杨亿,大都以典雅华丽见长。

诗词内容不可避免地大多是歌舞升平的富贵优游生活的写照,如七律《无题》。

《浣溪纱》评讲:写悼惜春残,感伤年华流逝。

上句伤春,流露出惋惜之情,下句写“相识燕归来”又转为理性的旷达,淡淡的忧伤中渗透着一种旷达,无奈之中又有一种圆融的观照。

全词充溢着含蕴浑融、闲雅平静的意境。

晏殊的词虽多写男女相思爱恋和离愁别恨,但已过滤了花间词的轻佻艳冶,而显得纯净雅致,温润秀洁。

王灼《碧鸡漫志》中说:晏殊词“风流蕴藉,一时莫及;而温润秀洁,亦无其比”。

二、晏几道(约1030~约1106)1、生平:字叔原,号小山,晏殊的幼子(第七子)。

少年时期:珠围翠绕,锦衣玉食;十八岁时,父亲晏殊去世;神宗熙宁七年(1074),因郑侠上《流民图》反对王安石变法受到牵连,晏几道身陷囹圄。

出狱后境况日下,近四十岁时才做了颖昌府许田镇(在今河南省许昌市西南)监这样职位低微的小官,晚年甚至到了衣食不能自给的程度。

如此经历,形成了晏几道孤傲耿介的个性。

小晏四痴黄庭坚描绘说:“叔原,固人英也。

其痴亦自绝人¡¡仕宦连蹇,而不能一傍贵人之门,是一痴也;论文自有体,不肯一作新进士语,此又一痴也;费资千百万,家人寒饥,而面有孺子之色,此又一痴也;人百负之而不恨,已信人,终不疑其欺己,此又一痴也。

”(疆村丛书本《小山词。

序》)其词与乃父齐名,号称”二晏”,风格更接近《花间》。

所作多感伤之词。

有《小山词》(原名《补亡》)260首。

他在生活上经受过由富贵到贫穷的历程,对流落于秦楼楚馆的歌女怀有同情,因而词中的思想感情比较深沉、真挚。

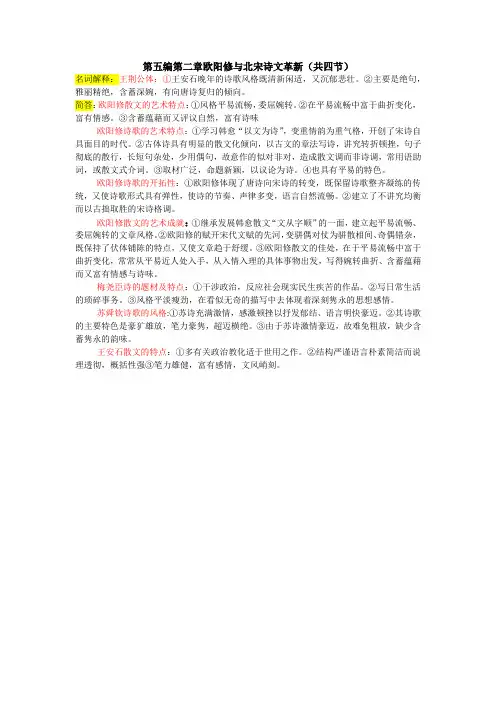

第五编第二章欧阳修与北宋诗文革新(共四节)名词解释:王荆公体:①王安石晚年的诗歌风格既清新闲适,又沉郁悲壮。

②主要是绝句,雅丽精绝,含蓄深婉,有向唐诗复归的倾向。

简答:欧阳修散文的艺术特点:①风格平易流畅,委屈婉转。

②在平易流畅中富于曲折变化,富有情感。

③含蓄蕴藉而又评议自然,富有诗味欧阳修诗歌的艺术特点:①学习韩愈“以文为诗”,变重情韵为重气格,开创了宋诗自具面目的时代。

②古体诗具有明显的散文化倾向,以古文的章法写诗,讲究转折顿挫,句子彻底的散行,长短句杂处,少用偶句,故意作的似对非对,造成散文调而非诗调,常用语助词,或散文式介词。

③取材广泛,命题新颖,以议论为诗。

④也具有平易的特色。

欧阳修诗歌的开拓性:①欧阳修体现了唐诗向宋诗的转变,既保留诗歌整齐凝练的传统,又使诗歌形式具有弹性,使诗的节奏、声律多变,语言自然流畅。

②建立了不讲究均衡而以古拙取胜的宋诗格调。

欧阳修散文的艺术成就:①继承发展韩愈散文“文从字顺”的一面,建立起平易流畅、委屈婉转的文章风格。

②欧阳修的赋开宋代文赋的先河,变骈偶对仗为骈散相间、奇偶错杂,既保持了伏体铺陈的特点,又使文章趋于舒缓。

③欧阳修散文的佳处,在于平易流畅中富于曲折变化,常常从平易近人处入手,从入情入理的具体事物出发,写得婉转曲折、含蓄蕴藉而又富有情感与诗味。

梅尧臣诗的题材及特点:①干涉政治,反应社会现实民生疾苦的作品。

②写日常生活的琐碎事务。

③风格平淡瘦劲,在看似无奇的描写中去体现着深刻隽永的思想感情。

苏舜钦诗歌的风格:①苏诗充满激情,感激顿挫以抒发郁结、语言明快豪迈。

②其诗歌的主要特色是豪犷雄放,笔力豪隽,超迈横绝。

③由于苏诗激情豪迈,故难免粗放,缺少含蓄隽永的韵味。

王安石散文的特点:①多有关政治教化适于世用之作。

②结构严谨语言朴素简洁而说理透彻,概括性强③笔力雄健,富有感情,文风峭刻。

第五编第三章苏轼的文学成就(共三节)名词解释:东坡体:苏诗有“东坡体”之称,于情无所不畅,于景无所不取,加之议论博辩,滔滔莽莽而才气纵横,既有出法度的新意和豪放外的妙理,又有新鲜的比喻、多样化风格和磅礴的气势。

第二章北宋前期诗坛第一节王禹偁和林逋宋初诗坛以学习唐诗为尚。

这种学习有其精神实质的一面,代表作家是学习杜甫、自居易诗风的王禹偁;也有仅学得唐诗表现形式的一面,代表作家为杨亿、刘筠等西昆派诗人;在两者之间,还有学晚唐诗的以林逋为代表的隐逸诗人。

王禹偁(954-1001),字元之,济州矩野(今属山东)人。

他出身于农民家庭,自小刻苦读书,9岁能文,太平兴国八年(983)中进士。

他“词学敏赡,遇事敢言,喜臧否人物,以直躬行道为己任。

”(《宋史》卷293 王禹偁传))宋太宗、宋真宗都很赏识他的才华,先后提拔他担任右拾遗、左司谏、翰林学士等清要之职,但又不能容忍他的刚直敢言的性格,三次将他贬至商州、滁州、黄州等荒僻之所。

但他始终坚持“直躬行道”的操守,“男儿得志升青云,须教利泽施于民。

”(《对酒吟》)终生致力于改革弊政,解除民瘼,尤以上真宗五事疏最为著名。

后死于蕲州贬所,年48。

有《小畜集》。

王禹偁的文学主张集中表现在“文以传道”、“易道易晓”。

他在(答张扶书)中说:“夫文,传道而明心也。

古圣人不得已而为之也。

……惧乎心之所有,不得明乎外,道之所畜,不得传乎后,于是乎有言焉;又惧乎言之易混也,于是乎有文焉。

信哉不得已而为之也!既不得已而为之,又欲乎句之难道邪?又欲乎义之难晓邪?”从此出发,他对擅于反映民生疾苦的杜甫和白居易大加称许,并推崇白居易浅白畅晓的诗风。

他在《前赋〈村居杂兴诗〉二首,间半岁不复省视,因长男嘉佑读杜工部集,见语意颇有相类者,咨于予,且意予窃之也。

予喜而作诗,聊以自贺》。

诗中自称:“本与乐天为后进,敢期子美是前身。

”是很为自己的诗与杜甫诗、白居易诗“相类”而自豪。

他的诗歌创作是他的政治主张和文学主张的实施。

他的诗多同情农民的痛苦生活,揭露统治阶级的罪恶;也歌颂农民勤劳淳朴的美德,描绘优美的田园景色,而语言明净洗炼,清闲明快,体现出深刻而朴实、雅致而明畅的风格特色。

反映民生疾苦的诗作如《感流亡》:嫡居岁云暮,晨起厨无烟。

中国古代文学史讲义(宋元部分)之二第二章北宋诗文第一节宋初诗歌与诗文革新运动简介一、宋初诗歌宋末人方回在《送罗寿可诗序》中曾云:“宋铲五代旧习,诗有白体、昆体、晚唐体。

”北宋初期,诗歌创作完全笼罩在唐诗巨大的身影下,模习唐人是当时主要的风尚,先后出现了专门学习白居易、李商隐、贾岛和姚合的三大诗歌流派。

1、白体(又称香山体)诗派宋初效法白居易的一批诗人,这些人多是由五代十国而降宋,虽身居高官,但降臣身份不敢明说民生疾苦,而以点缀歌舞生平以自遣和自得。

其代表作家有李昉、徐弦等人,主要是模仿白居易与元稹、刘禹锡等相互唱和的闲适诗,内容多是宴饮酬唱、流连光景一类,而放弃了白居易关注民生疾苦的现实主义传统。

李昉与李至有《二李唱和集》,李昉等人的《禁林宴会集》,徐弦《翰林酬唱集》。

他们只模仿了白居易晚年闲适诗的风格,沿袭了五代遗风。

故而,在内容上比较狭窄、空洞,讲究形式。

如白居易经常在诗中提及俸禄,如“月俸百千官二品,朝廷雇我作闲人”(卷三三《从同州刺史改授太子少傅分司》)等,宋人亦效仿之。

“仁宗朝有数达官以诗知名。

常慕白乐天体,故其语多得于容易。

尝有一联云:‘有禄肥妻子,无恩及吏民。

’有戏之者云:‘昨日通衢遇一辎軿车载极重,而羸牛甚苦,岂非足下肥妻子乎?’闻者传以为笑。

”(欧阳修《六一诗话》)2、西昆体宋真宗时,杨亿、钱惟演、刘筠等18位馆阁文人在编撰大型类书《册府元龟》时,闲暇中互相以诗相唱和。

以作诗为官余之消遣娱乐,多是咏物和官场生活之作。

杨亿将其编成《西昆酬唱集》,共有诗247首。

这些诗作深婉绮丽,多用典故。

在语言、音韵、声律上比较讲究。

在表面形式上有意向李商隐学习。

“时人争效之,诗体一变。

”但西昆体诗人没有李商隐那样深沉、炽热的情感与感慨,故内容苍白,题材范围狭窄,缺乏时代气息与自立精神,徒具一副华丽的外表而没有神韵。

《山海经》中言昆仑之西有群玉之山,乃帝王藏书之府,杨亿等人当时在皇家图书馆(秘阁)唱和,故以“西昆”为集名。

“杨大年、钱文僖、晏元献、刘子仪为诗皆宗李义山,号西昆体。

后进效之,多窃取义山诗句。

尝内宴优人有为义山者,衣服败裂,告人曰:‘吾为诸馆职挦撦(xián chě)至此。

’闻者大噱。

‛(《古今诗话》)3、晚唐体晚唐体诗人指宋初模仿贾岛、姚合诗风的一群人,因宋人将贾、姚视为晚唐诗人,故名之为“晚唐体”。

主要作家有以惠崇为代表的九僧、林逋、潘阆、寇准等人。

除寇氏外,大都为隐居山林的处士和僧人,生活原本冷落,又要显示自己“不事王侯”的清高,故用力于诗风清冷、凄苦的贾岛等人。

特点:首先,意象单调,进士许洞与九僧一起分题咏诗,提出不许用山、水、风、云、竹、石、花、草一类字眼,“于是诸僧搁笔”。

其次,形式呆板,以效仿姚、贾,所作以五律最多。

林逋《山园小梅》二首之一:“众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。

疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。

幸有微吟可相狎,不须檀板共金樽。

”是晚唐体的最高代表。

林逋隐居西泠,“梅妻鹤子”,性情寂寞,才华枯淡,故其诗之气韵实则机械呆板。

作品选有《孤山寺端上人房写望》:“底处凭阑思渺然?孤山塔后阁西偏。

阴沉画轴林间寺,零落棋枰葑上田。

秋景有时飞独鸟,夕阳无事起寒烟。

迟留更爱吾庐近,只待重来看雪天。

”写景抒情,自由格调。

二、诗文革新运动1、起因社会因素:北宋立国未久,统一全国及经济发展带来的满足感就已经开始消失,各种危机都暴露出来——边境对西夏、辽国作战连连失利,面临巨大的国家安全威胁;国内冗官、冗兵渐多,财政入不敷出;民间反抗时有发生;思想文化界儒、释、道三家合流,进一步发展。

士大夫想争取和保持儒学的优势地位,对其加以改造,所以在当时具有强烈的社会责任感的知识分子中,掀起一股改革、完善社会政治、思想文化的潮流,形成了范仲淹为首的“庆历革新”和后来的“王安石变法”,而社会改革就顺势必然对文学提出了革新的要求,一则等于宋人对文学的政治教化功能十分强调,二则那些政治家,如欧阳修、王安石等人本身又是一代文宗,故提出文学革新要求是自然而然的事。

由于文官政治制度的实施,宋朝的文人大多集台阁重臣、学者、作家于一身。

所以宋代儒学复兴的进程,对一代文风的形成和变化也产生了不可低估的影响。

宋代的文学思想正是在这种政治、哲学、社会文化背景中产生,并通过文人创作心态的改变流向作品。

有宋一代的文学创作,明显地反映出了儒家的文学观在宋代占据着中心地位,宋人非常强调文学有补于世的功利性,在审美时尚与题材倾向方面,仍然继承了儒家厚古薄今、重源轻流、崇正轻变、贵雅贱俗的传统,同时也有与新儒学精神相一致的突破传统、勇于创新的一面。

文学自身因素:即宋初白体、西昆体、晚唐体等主要诗歌风尚内容空洞,形式主义严重,自身不能承担反映现实、干涉社会政治的作用。

以至朝廷发出了“矫文章之蔽”的诏令。

2、过程酝酿阶段:代表人物柳开、王禹偁柳开是北宋最早反对浮靡文风者,在理论上最早倡导复古主张,宣扬文道合一,并强调道对文的决定意义。

“文恶辞之华于理,不恶理华于辞”,柳开是一个儒家,他之所以反对西昆体文风,着眼点在于复兴孔孟之道,不是从文学上考虑的,且本身没什么创作实践,故影响不大。

王禹偁在理论和创作上并举,基本主张“传道而明心”(传古人王道并能表达自己的感情);文学创作上学习杜甫、白居易的现实主义传统,其诗文多是关怀民生疾苦的内容,诗歌习用古体长篇,直写胸臆,初步显示出宋诗议论话、散文化的风格特征,王禹偁是宋初诗坛最有价值的诗人,后代清人吴之振说“元之独开有宋风气”。

代表作《村行》:“马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅?村桥原树似吾乡。

”高涨阶段:代表人物范仲淹、欧阳修、梅尧臣、苏舜钦、尹洙、石介等人。

他们继承韩愈、柳宗元古文运动的精神,提出以下理论主张:文章既要明道,又要重文;要有利于风俗教化,有美刺精神;文风应追求平易畅达。

为了传圣人之道,明圣人之志,就要继承三代两汉端凝典重的古文传统,摒弃舍本逐末浮艳轻丽的骄俪文风。

正是在这个意义上,韩愈“非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存。

”宋人道统由韩愈而登孔孟之室,文统也由韩愈而远绍两汉三代。

所以,宋初古文运动的先导柳开即声称:“吾之道,孔子、孟物、扬雄、韩愈之道;吾之文,孔子、孟轲、扬雄、韩愈之文。

”欧阳修由于其在仕途达到了一个比较高的位置,故而他对于在全国范围内倡导古文有着举足轻重的作用,他不仅在继承道统与文统方面身体力行,而且,他所领导的作为庆历政治革新表征的诗文革新运动以文见道,纠正了宋初诸儒重道轻文的一偏之见,使道统与文统分久而合:“其学推韩愈、孟子以达于孔氏,著礼乐仁义之实,以合于大道。

”更为重要的是,他还为道统与文统的薪火传承选拔了一批重要人物:“考之宋嘉枯二年,诏修取士法,务求平淡典要之文。

文忠公知贡举而先生(按,指梅尧臣)为试官,于是得人之盛,若眉山苏氏、南丰曾氏,横渠张氏、河南程氏,皆出乎其间,不惟文章复乎古作,而道学传,上承孔、孟。

‛在欧阳修的大力推动下,文与道的关系,发生了从文以传道到文以载道的深刻变化:“罢去浮巧轻媚丛错绣采之文,将以追两汉之余,而渐复三代之故”的古文传统被发扬光大,与此同时,宋人的尊体意识也讲一步强化。

同时,还有苏舜钦和梅尧臣,在他们共同的努力和相互的影响下,将诗文革新运动推向高潮。

当然也包含了文章体裁方面的尊体要求,也就是说在宋人继承道统与文统的过程中,欧阳修的作用至为关键。

当然,这种文风的推行也是遇到很大阻力的,据李焘《续资治通鉴长编》卷185载,欧阳修为主考官时,摒斥浮华之文,专取文风简约者,“及试榜出,时之所推誉皆不在选。

嚣薄之士候修晨朝,群聚诋斥之,至街司逻吏不能止。

或为祭欧阳修文,投其家,卒不能求其主名置于法。

然文体自是亦少变。

”深入发展阶段:代表人物王安石、苏轼,他们进一步发展诗文革新运动的精神,在创作上取得更大成就。

3、影响最后彻底完成了唐代的古文运动,不仅直接决定了北宋一代文风,而且亦影响到了南宋的作家,甚至对明清作家归有光、方苞、姚鼐的创作都产生了一定的作用。

第二节欧阳修的诗文一、生平简介1、生平(1007-1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶”、“以吾一翁,老于此五物之间”,(《六一居士传》居士集卷四四)江西吉安人,家境贫寒,4岁丧父,其母郑氏以芦荻画沙地教之,并以其父生前为官清正廉洁相教导,此种家风使欧阳修后来得以成为一个品德高尚、才华出众的政治家与文学家。

在欧阳修应举时,西昆体盛行,“自景德后,文字以雕靡相尚,一时学者向之‛。

(《续资治通鉴长编》卷106)欧阳修当时虽认识到西昆文风的弊病,但是,为了应付科举考试,他也不得不从俗,如其所言:“予亦方举进士……试于州,为有司所黜。

因取所藏韩氏之文复阅之,则喟然叹曰:‘学者当至于是而止尔!’因怪时人之不道,而顾己亦未暇学,徒时时独念于予心,以谓方从进士干禄以养亲,苟得禄矣,当尽力于斯文,以偿其素志。

‛(《记旧本韩文后》(卷73)因此,在早期,他也写了很多堆砌典故、词藻的骈文,如《上胥学士偃启》(卷95):“某闻在昔筑黄金之馆,首北路以争趋;附青云之名,使西山而起价。

‛(正因此文,胥学士将自己的女儿下嫁欧阳修)再有,天圣九年《上随州钱相公启》(卷95)“西河幕府,最盛于文章;南国兰台,莫非乎英俊。

”他24岁中进士,次年为西京留守推官,结识了苏舜钦、尹洙、穆修、梅尧臣等人,这几人古文修养上是非常之深的。

“天圣之间,予(欧阳修)举进士于有司……子美独与其兄才翁及穆参军伯长,作为古歌诗杂文,时人颇共非笑之。

”(《苏氏文集序》(卷41)《宋史·苏舜钦传》载:“当天圣中,学者为文多病偶对,独舜钦与河南穆修好为古文、歌诗,一时豪俊多从之游。

”在与他们的交往中,欧阳修的文学观和文风都发生了巨大的变化。

如其对尹洙的诗歌,在认识上就从早期的“本人情、状风物”(《书梅圣俞稿后》居士外集卷二三)的技巧层面,过渡到“子言古淡有真味”(《再和圣俞见答》居士集卷五)的思想层面上。

而其对韩愈古文的学习,更有出新之态,“盖其横翔捷出,不减韩作,而平淡详赡过之。

”(吸收了韩文议论话的倾向和气格雄壮的文风,避免了韩文的硬句险韵)正是这群人声同气应,倡导古文革新。

“皇朝承五季陵夷之后,士气卑弱……自后欧阳修、尹洙专以古文相尚,天下竞为模楷,于是风一变。

‛(《会要·选举六》)其后,欧阳修回朝为官,恰范仲淹与宰相吕夷简争执,被贬饶州。

欧阳修勇于言事,责高若讷,风节凛然,后被贬夷陵。

后34岁归朝。

又因支持范仲淹庆历新政,(政敌污之与其甥张氏有私)被贬滁州等地。