记叙文中常见表现手法之伏笔

- 格式:ppt

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:8

初中语文记叙文常见表现手法及作用1.对比。

把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

A运用对比手法描写人物,刻画性格。

如契诃夫的《变色龙》,写警官奥楚蔑洛夫在处理一只狗咬伤工匠赫留金的事故中,其态度在顷刻间变了四次,反复再三,前后判若两人.这里通过主人公自己前后不同态度的对比,鲜明地刻画了“变色龙"的性格。

再如莫泊桑《我的叔叔于勒》中,通过菲利浦夫妇对于勒态度前后不同的对比,揭示出他们自私、庸俗、贪婪、冷酷的性格特征。

再如《故乡》中年闰土和少年闰土的对比。

再如《范进中举》中胡屠户对范进中举前后态度的对比。

B运用对比手法,描摹景物,抒发感情。

如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,前边描写了百草园景色,这是一片生机盎然的自由天地,少年“我”的欣喜之情跃然纸上,这里的景物描写与充满枯燥乏味气息的“三味书屋”形成了鲜明对比,“我"对“三味书屋”的厌倦、烦恼之情也自然流露出来。

2.衬托。

以一些次要事物为陪衬来突出某一主要事物,常与对比一起使用.人们常说的“万绿丛中一点红”、“众星捧月”就是衬托。

A用其他人物衬托主要人物.如《藤野先生》中用日本“爱国青年"的无理挑衅来反衬藤野先生的正直热忱、毫无民族偏见;再如《爱莲说》。

B用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

如《故乡》开头描绘了荒凉萧索的村景,十分贴切地衬托了“我”的悲凉心情。

3.铺垫。

在主要人物、事件高潮出现之前,对环境、情绪、气氛等所做的描写,借以造成一种“山雨欲来风满楼”的艺术效果。

如《故乡》开头对故乡荒凉景象的描写,为下面杨二嫂和闰土的出场做了铺垫。

打两个比方:运动会上一开始就播放明快、热烈的运动员进行曲,那就是在为下面激动人心的运动节目做了铺垫;每年春晚一开始首先出现的闹春的热烈场面,那就是在为下面的喜庆主题做好一个铺垫。

4.伏笔、照应。

A伏笔,实际上是一种交待,对将要出现的事件作暗示,为情节发展做铺垫。

埋下伏笔后,后边一定要有照应。

《记叙文阅读专题训练:表现手法之伏笔、衬托》导学案记叙文阅读是中考的必考篇目,所占的分值较高,一般在15至20分之间,2010年15分,2011年15分,2012年20分,2013年15分,2014年17分。

所以掌握记叙文阅读的答题方法是非常必要的。

一、考纲解读专题研究:欣赏作品的表现手法,品味富有表现力的语言二、表现手法的定义及类型:定义:表现手法从广义上来讲也就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式。

包括-___________、______________._____________._____________.____________._____________.____________._______________._____________._____________.____________._____________.三、伏笔1、概念:伏笔,就是上文用看似无关紧要的事、物,对下文将要出现的人物或事件预先作的某种提示或暗示,或者说是前文为后文情节埋伏的线索。

照应,是指作品中出现首尾、前后不同地方的有关内容之间的照顾与回应。

关系;“伏笔”是对“照应”的暗示,“伏笔”与“照应”互为因果;“伏笔”与“照应”在文中的位置经常相隔较远;伏笔往往是一笔带过,在没有看到“照应”之前,貌似闲笔。

2、借助实例,总结方法(1)找伏笔的方法“没有爸爸,你更要自己管自己,并且管弟弟和妹妹,你已经大了,是不是?”——()当当当,钟声响了,毕业典礼就要开始。

……妈妈今早的眼睛为什么红肿着?——()快回家去!快回家去!拿着刚发下来的小学毕业文凭——红丝带子系着的白纸筒,催着自己,我好像怕赶不上什么事情似的……——()找伏笔的方法一:______________________________________________________________________________例子:“锯木厂后边草地上,普鲁士兵正在操练。

您的孩子就是我们的孩子!记叙文常用表现手法及作用教学重点:判断常用表现手法,体会不同表现手法的作用。

:一、归纳梳理,领悟知识。

(一)对比。

把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

1、运用对比手法描写人物,刻画性格。

如契诃夫的《变色龙》,写警官奥楚蔑洛夫在处理一只狗咬伤工匠赫留金的事故中,其态度在顷刻间变了四次,反复再三,前后判若两人。

这里通过主人公自己前后不同态度的对比,鲜明地刻画了“变色龙”的性格。

再如莫泊桑《我的叔叔于勒》中,通过菲利浦夫妇对于勒态度前后不同的对比,揭示出他们自私、庸俗、贪婪、冷酷的性格特征。

再如《故乡》中年闰土和少年闰土的对比。

再如《范进中举》中胡屠户对范进中举前后态度的对比。

2、运用对比手法,描摹景物,抒发感情。

如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,前边描写了百草园景色,这是一片生机盎然的自由天地,少年“我”的欣喜之情跃然纸上,这里的景物描写与充满枯燥乏味气息的“三味书屋”形成了鲜明对比,“我”对“三味书屋”的厌倦、烦恼之情也自然流露出来。

(二)衬托。

以一些次要事物为陪衬来突出某一主要事物,常与对比一起使用。

人们常说的“万绿丛中一点红”、“众星捧月”就是衬托。

1、用其他人物衬托主要人物。

如《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生的正直热忱、毫无民族偏见;《花的话》中用月下比美的众花来对比衬托默默无闻、无私奉献的二月兰;再如《爱莲说》。

2、用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

如《故乡》开头描绘了荒凉萧索的村景,十分贴切地衬托了“我”的悲凉心情。

(三)铺垫。

在主要人物、事件高潮出现之前,对环境、情绪、气氛等所做的描写,借以造成一种“山雨欲来风满楼”的艺术效果。

如《荔枝蜜》采用了层层铺垫的写法。

写荔枝林的茂盛,是为蜜蜂提供一个很好的生活环境;写荔枝蜜的甜香,是为下文赞颂蜜蜂作铺垫;写蜜蜂的辛劳,又是为赞颂劳动人民作铺垫。

再如《麦琪的礼物》中插叙了对德拉的头发、杰姆金表的叙写,为后文写杰姆夫妇毅然舍弃如此珍贵、心爱的东西作铺垫,以凸现双方深挚的爱情。

![初中语文记叙文常见表现手法及作用[1]](https://uimg.taocdn.com/e095870aa200a6c30c22590102020740bf1ecd45.webp)

初中语⽂记叙⽂常见表现⼿法及作⽤[1]初中语⽂记叙⽂常见表现⼿法及作⽤⼀.什么叫表现⼿法?表现⼿法从⼴义上来讲也就是作者在⾏⽂措辞和表达思想感情时所使⽤的特殊的语句组织⽅式.分析⼀篇作品,具体地可以由点到⾯地来抓它的特殊表现⽅式:⾸先是字词、语句上的修辞技巧,种类很多,包括⽐喻、象征、夸张、排⽐、对偶、烘托、拟⼈、⽤典等等;其次从作品的整体上来把握它的表现⼿法时,就要注意不同⽂体的作品:1,抒情散⽂的表现⼿法丰富多彩,借景抒情、托物⾔志、抑扬结合、象征等⼿法;2,记叙⽂的写作⼿法如⾸尾照应、画龙点睛、巧⽤修辞、详略得当、叙议结合、正侧相映等;3,议论⽂写作⼿法如引经据典、巧譬善喻、逆向求异、正反对⽐、类⽐推理等;4,⼩说的描写⼿法、烘托⼿法、伏笔和照应、悬念和释念、实写与虚写等。

答题要求:表现⼿法的分析是⼀种很泛的题⽬,答题时要注意完整地理解题⽬的答题要求,要简洁准确地答题,对有些题⽬如欣赏写作技巧的题,应结合上下⽂语境、⽂章题材与体裁风格等来准确把握,选取其中最主要的⼀种回答即可,不必⾯⾯俱到,如⼩说塑造⼈物的种种⼿法,如散⽂抒发情感的种种⼿法等,尽量抓到得分点。

⼆.具体表现⼿法及作⽤:1.对⽐.把两种对应的事物或⼈物的⾏为、态度等相对照⽐较,从⽽使作者的写作⽬的更加明显,使形象更鲜明,感受更强烈。

A运⽤对⽐⼿法描写⼈物,刻画性格。

如(1)契诃夫的《变⾊龙》,写警官奥楚蔑洛夫在处理⼀只狗咬伤⼯匠赫留⾦的事故中,其态度在顷刻间变了四次,反复再三,前后判若两⼈。

这⾥通过主⼈公⾃⼰前后不同态度的对⽐,鲜明地刻画了“变⾊龙”的性格。

(2)莫泊桑《我的叔叔于勒》中,通过菲利浦夫妇对于勒态度前后不同的对⽐,揭⽰出他们⾃私、庸俗、贪婪、冷酷的性格特征,突出了⼈性的丑恶。

(3)《故乡》中年闰⼟和少年闰⼟的对⽐。

再如《范进中举》中胡屠户对范进中举前后态度的对⽐。

B运⽤对⽐⼿法,描摹景物,抒发感情。

如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,前边描写了百草园景⾊,这是⼀⽚⽣机盎然的⾃由天地,少年“我”的欣喜之情跃然纸上,这⾥的景物描写与充满枯燥乏味⽓息的“三味书屋”形成了鲜明对⽐,“我”对“三味书屋”的厌倦、烦恼之情也⾃然流露出来,突出旧式学校教育制度对孩⼦天性的束缚。

表现手法有哪些【第五节,表现手法】■ 所谓表现手法,从广义上讲就是作者在写文章的过程中使用特殊的语句的组织方式。

它是作者表达自己的思想情感不可或缺的重要手段。

具体到记叙文中,常用的表现手法有:对比、衬托、铺垫、伏笔、照应、象征、夸张等。

一、对比。

对比是在记叙中把两种对应的事物进行对照比较,目的是使作者所要重点记叙的人或物形象更鲜明,特点更突出,使作者表达的感情也更强烈。

常见的对比情况有两种:一是运用对比手法描写人物,刻画性格;二是运用对比手法,描摹景物,抒发感情。

二、衬托。

衬托主要是以一些次要事物为陪衬来突出某一主要事物,常与对比一起使用。

常见的衬托的方式有两种:一是用其他人物衬托主要人物;二是用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

三、铺垫。

铺垫是在主要人物、事件高潮出现之前,对其环境、情绪、气氛等进行详尽描写,在吊足了读者的胃口之后,才“千呼万唤始出来”。

运用铺垫写作的目的是想造成一种“山雨欲来风满楼”的艺术效果,同时也能极大地增强文章的感染力和吸引力。

四、伏笔、照应。

伏笔与照应在写作中是紧密联系在一起的,如果前有伏笔就必然后有照应,否则文章是不完整的。

伏笔,实际上是对将要出现的事件作暗示,其作用是为情节发展或形象刻画作铺垫;照应,则是文章前后内容上的关照呼应。

照应的方式主要有:与伏笔照应、与开头照应、与题目照应等。

照应使用得好,可使文章结构更严谨细密,主题更鲜明。

五、象征。

象征是把抽象的思想或感情用某一特定的具体事物来表现,使之形象化,具体化。

运用象征不仅便于读者理解和接受,也能使作者所要表达的意思更为含蓄深刻,即“寓理于物”或“托物寓意”。

六、夸张。

夸张是一种故意“言过其实”的形象化手法。

夸张手法分扩大夸张、缩小夸张、超前夸张三种。

在记叙文中恰当地使用夸张手法,可以突出人物,强化感情。

■一她叫苏珊・史密斯,她说:这原本是一个温良秋夜,她开车带着3岁和14个月大的两个孩子,行驶在静谧的公路上,忽然一个歹徒窜上车,持枪威逼她下车,带着她的孩子们,扬长而去。

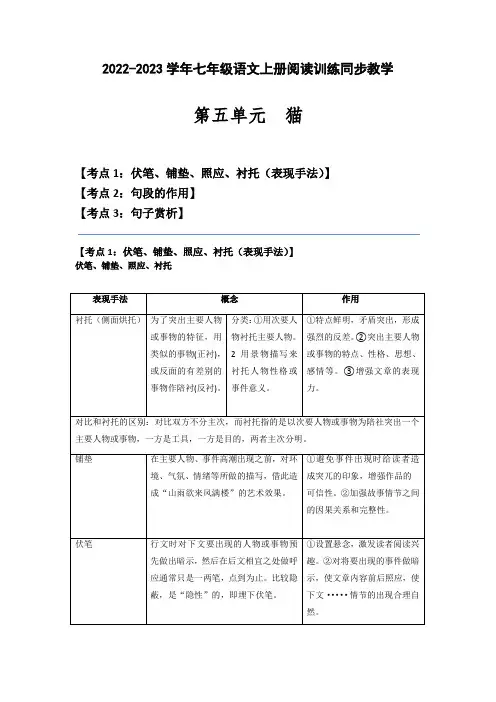

2022-2023学年七年级语文上册阅读训练同步教学第五单元猫【考点1:伏笔、铺垫、照应、衬托(表现手法)】【考点2:句段的作用】【考点3:句子赏析】【考点1:伏笔、铺垫、照应、衬托(表现手法)】伏笔、铺垫、照应、衬托表现手法概念作用衬托(侧面烘托)为了突出主要人物或事物的特征,用类似的事物(正衬),或反面的有差别的事物作陪衬(反衬)。

分类:①用次要人物衬托主要人物。

2用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

①特点鲜明,矛盾突出,形成强烈的反差。

②突出主要人物或事物的特点、性格、思想、感情等。

③增强文章的表现力。

对比和衬托的区别:对比双方不分主次,而衬托指的是以次要人物或事物为陪社突出一个主要人物或事物,一方是工具,一方是目的,两者主次分明。

铺垫在主要人物、事件高潮出现之前,对环境、气氛、情绪等所做的描写,借此造成“山雨欲来风满楼”的艺术效果。

①避免事件出现时给读者造成突兀的印象,增强作品的可信性。

②加强故事情节之间的因果关系和完整性。

伏笔行文时对下文要出现的人物或事物预先做出暗示,然后在后文相宜之处做呼应通常只是一两笔,点到为止。

比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

①设置悬念,激发读者阅读兴趣。

②对将要出现的事件做暗示,使文章内容前后照应,使下文·····情节的出现合理自然。

铺垫与伏笔的区别:①铺垫为“显性”,伏笔为“隐性”。

②铺垫笔墨较多,伏笔点到为止。

③铺垫是为了烘托。

照应文章前后内容上的关照呼应。

主要有与伏笔照应、与开头或题目照应、反复照应等。

使文章浑然一体,情节完整、结构严谨、中心突出。

伏笔、铺垫、照应、衬托都是一组语句(至少两处语句),不能说······是伏笔(铺垫、照应、衬托)。

教材链接本课重点之一是理清文章结构,体会伏笔、铺垫、照应、衬托的作用。

伏笔、铺垫、照应、衬托都是表现手法。

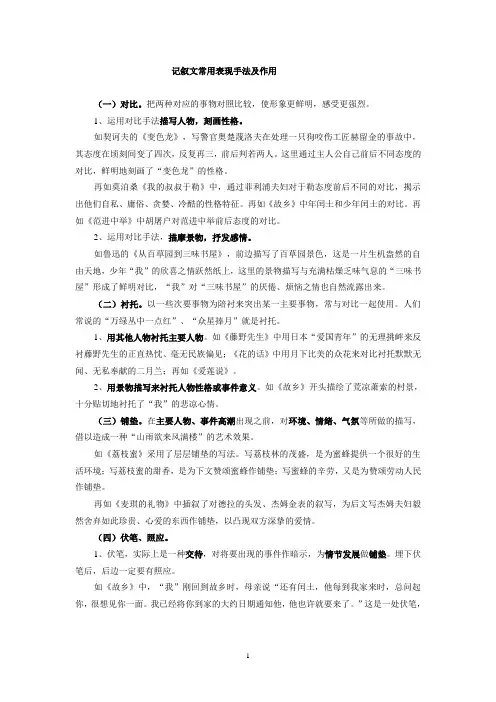

记叙文常用表现手法及作用(一)对比。

把两种对应的事物对照比较,使形象更鲜明,感受更强烈。

1、运用对比手法描写人物,刻画性格。

如契诃夫的《变色龙》,写警官奥楚蔑洛夫在处理一只狗咬伤工匠赫留金的事故中,其态度在顷刻间变了四次,反复再三,前后判若两人。

这里通过主人公自己前后不同态度的对比,鲜明地刻画了“变色龙”的性格。

再如莫泊桑《我的叔叔于勒》中,通过菲利浦夫妇对于勒态度前后不同的对比,揭示出他们自私、庸俗、贪婪、冷酷的性格特征。

再如《故乡》中年闰土和少年闰土的对比。

再如《范进中举》中胡屠户对范进中举前后态度的对比。

2、运用对比手法,描摩景物,抒发感情。

如鲁迅的《从百草园到三味书屋》,前边描写了百草园景色,这是一片生机盎然的自由天地,少年“我”的欣喜之情跃然纸上,这里的景物描写与充满枯燥乏味气息的“三味书屋”形成了鲜明对比,“我”对“三味书屋”的厌倦、烦恼之情也自然流露出来。

(二)衬托。

以一些次要事物为陪衬来突出某一主要事物,常与对比一起使用。

人们常说的“万绿丛中一点红”、“众星捧月”就是衬托。

1、用其他人物衬托主要人物。

如《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生的正直热忱、毫无民族偏见;《花的话》中用月下比美的众花来对比衬托默默无闻、无私奉献的二月兰;再如《爱莲说》。

2、用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

如《故乡》开头描绘了荒凉萧索的村景,十分贴切地衬托了“我”的悲凉心情。

(三)铺垫。

在主要人物、事件高潮出现之前,对环境、情绪、气氛等所做的描写,借以造成一种“山雨欲来风满楼”的艺术效果。

如《荔枝蜜》采用了层层铺垫的写法。

写荔枝林的茂盛,是为蜜蜂提供一个很好的生活环境;写荔枝蜜的甜香,是为下文赞颂蜜蜂作铺垫;写蜜蜂的辛劳,又是为赞颂劳动人民作铺垫。

再如《麦琪的礼物》中插叙了对德拉的头发、杰姆金表的叙写,为后文写杰姆夫妇毅然舍弃如此珍贵、心爱的东西作铺垫,以凸现双方深挚的爱情。

(四)伏笔、照应。

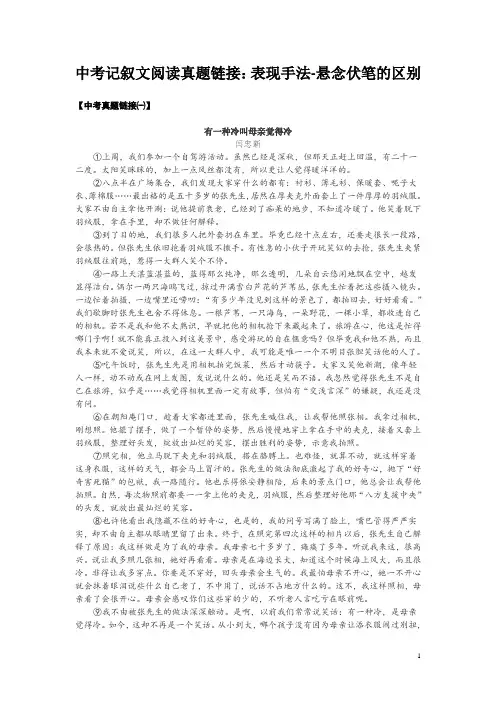

中考记叙文阅读真题链接:表现手法-悬念伏笔的区别【中考真题链接㈠】有一种冷叫母亲觉得冷闫忠新①上周,我们参加一个自驾游活动。

虽然已经是深秋,但那天正赶上回温,有二十一二度。

太阳笑眯眯的,加上一点风丝都没有,所以更让人觉得暖洋洋的。

②八点半在广场集合,我们发现大家穿什么的都有:衬衫、薄毛衫、保暖套、呢子大衣、薄棉服……最出格的是五十多岁的张先生,居然在厚夹克外面套上了一件厚厚的羽绒服。

大家不由自主拿他开涮:说他提前衰老,已经到了痴呆的地步,不知道冷暖了。

他笑着脱下羽绒服,拿在手里,却不做任何解释。

③到了目的地,我们很多人把外套扔在车里。

毕竟已经十点左右,还要走很长一段路,会很热的。

但张先生依旧抱着羽绒服不撒手。

有性急的小伙子开玩笑似的去抢,张先生夹紧羽绒服往前跑,惹得一大群人笑个不停。

④一路上天湛蓝湛蓝的,蓝得那么纯净,那么透明,几朵自云悠闲地飘在空中,越发显得洁白。

偶尔一两只海鸥飞过,掠过开满雪白芦花的芦苇丛,张先生忙着把这些摄入镜头。

一边忙着拍摄,一边嘴里还唠叨:“有多少年没见到这样的景色了,都拍回去,好好看看。

”我们歇脚时张先生也舍不得休息。

一根芦苇,一只海鸟,一朵野花,一棵小草,都收进自己的相机。

若不是我和他不太熟识,早就把他的相机抢下来藏起来了。

旅游在心,他这是忙得哪门子啊!就不能真正投入到这美景中,感受游玩的自在惬意吗?但毕竟我和他不熟,而且我本来就不爱说笑,所以,在这一大群人中,我可能是唯一一个不明目张胆笑话他的人了。

⑤吃午饭时,张先生先是用相机拍完饭菜,然后才动筷子。

大家又笑他新潮,像年轻人一样,动不动或在网上发图,发说说什么的。

他还是笑而不语。

我忽然觉得张先生不是自己在旅游,似乎是……我觉得相机里面一定有故事,但怕有“交浅言深”的嫌疑,我还是没有问。

⑥在朝阳庵门口,趁着大家都进里面,张先生喊住我,让我帮他照张相。

我拿过相机,刚想照。

他擺了摆手,做了一个暂停的姿势,然后慢慢地穿上拿在手中的夹克,接着又套上羽绒服,整理好头发,绽放出灿烂的笑容,摆出胜利的姿势,示意我拍照。

常见表现手法及其作用24种1、联想、想象:联想由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型.想象是人们在已有材料和观念基础上,经过联想、推断、分析、综合,创造出新的观念的思维过程.作用是丰富文章内容,使人物形象更丰满、生动,性格更鲜明突出,情节更生动感人,增添艺术感染力。

2、铺垫:为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的一系列非主情节。

3、象征:通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念、思想和感情。

作用首先是它把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄些,运用眼前之物,寄托深远之意,耐人寻味.4、对比(对照):把两种不同的事物或情形作对照,互相比较。

作用是突显对象的特点,使形象更加鲜明.5、衬托(烘托):指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出.有正衬和反衬两种。

作用是突出本体的某个特征。

6、抑扬:把要贬抑否定的方面和要肯定的方面同时说出来,只突出强调其中一个方面以达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。

有先扬后抑和先抑后扬之分。

作用:前后对比,形成起伏之势,给读者强烈印象,增强作品的艺术效果。

7、(前后)照应:指诗中对前面所写的作必要的回答。

恰当运用这种方法使结构显得紧凑、严谨。

作用:内容前后照应,情节严丝合缝。

●记叙文:使文章浑然一体,整体感强,突出主题。

●议论文:强化论点。

●散文:反复地抒发情感,增加情感的深度。

8、正侧描写:对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写;描写对象周围的事物,使对象更鲜明、突出的是侧面描写。

作用:直接和间接描写方法结合运用,可以使被描写的人物或景物的特点更加鲜明、突出。

9、虚实结合:是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,以实衬虚、以虚衬实,交织一起表达同一样的情感。

作用是鲜明的刻画人物的性格,凸现事物、景物的特点,突出主旨。

10、托物言志:在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,含蓄地寄托作者的主张、哲理,能给人留下思考的余地和想象的空间。

记叙文表现手法及作用初中阶段常见的记叙文表现手法有:比照、象征、衬托、借景抒情、托物言志、侧面衬托、欲扬先抑、虚实结合等。

1.衬托:用另一事物来陪衬或对照以突出原有的事物,衬托有主次之分。

如《藤野先生》中以仙台职员对我的友好态度来衬托藤野先生;另一种描述:衬托,是指不直接地对主要的人物或事物进行描写,而是对其背景、与之相关的人或事物加以描绘,使其形象突出,这种写法除了利用反差比照使主要形象更加鲜明外,还会使文章曲折含蓄,独具风格。

2.比照:是把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个不同方面并举出来,相互比拟的一种修辞方式。

比照的作用在于同时使好的显得更好,坏的显得更坏。

比照没有主次之分,如《故土》中的闰土与杨二嫂的比照;3.铺垫:为了表现主要写作对象而提前做得根底性描写。

例如,鲁迅在《孔乙己》中写道:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了〞,文中这里通过自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了〔秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄〕,为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

4.抑扬相生:“抑〞是压低、否认,“扬〞是振发、表扬;“相生〞是说文章要有“扬〞有“抑〞,相互生发,富于变化。

其中常见的是“欲扬先抑〞,即对人欲表扬而先批评,对事欲说对而先说错,对物欲说好而先说坏。

当然“抑〞的最终目的还是为了更充分的“扬〞。

“抑扬相生〞手法中另有“欲抑先扬〞,如果运用得体,也能使文章摇曳多姿,翻出新意。

如《白杨礼赞》中为了赞美白杨树而先说“它算不得树中的好女子〞,采用了欲扬先抑的手法。

5.铺垫与伏笔的区别6.衬托是从周围的事物慢慢突出描写对象,是渲染;衬托是两件相同的事物,进行比拟,有正面比拟和反衬,突出描写对象。

造句:这样的雨天,衬托出了她忧郁的心情。

这两株憔悴的梅花衬托出了繁茂的桃花。

7.象征:借助某一具体事物来表现某种抽象的概念、思想或感情,特点是利用象征物与被象征物之间的某一特点(内容)得到含蓄而形象的表现,增强文章的表现力,象征手法的“托义于物〞也就是“借此言彼〞,主旨含而不露,隐而不晦。

文章中的写作手法、表现手法之类的题,是阅读写作中我们经常失分的题目,究其原因,主要是学生们什么是写作手法、什么是表现手法不清楚,不明白,因而在做题的时候觉得无从下手。

今把各种写作手法和表现手法罗列到下面。

写作手法和表现手法的作用也附到后面,供大家参考。

常见写作方法、表现手法:联想、想像、象征(托物言志)、对比、衬托、反衬、烘托、以小见大、借景抒情(情景交融)、伏笔和铺垫、前后照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑(欲扬先抑、欲抑先扬)。

作用分别如下:1、象征(托物言志):通过咏物来抒情,常常借助于某些具体植物、动物、物品等的一些特性,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:首先是它把抽象的事理表现为具体的可感知的形象。

其次是可以使文章更含蓄些,运用眼前之物,寄托深远之意。

2、衬托:以他体从正面、反面两个角度陪衬本体。

作用:突出本体的××特征。

3、对比:把两种相反的事物或一种事物相对立的两个方面作比较。

作用:鲜明的突出了主要事物或事物的主要方面的××特征。

4、借景抒情:通过描写具体生动的自然景象或生活场景,表达作者某种真挚的思想感情。

作用:做到情景交融,使文章充满诗情画意。

5、先抑后扬:先否定或贬低事物形象,尔后深入挖掘事物特点及内在意义,再对事物予以肯定、褒扬。

作用:突出强调了事物(人物)的特征。

6、侧面(间接)描写:侧面烘托出该人物的××性格、品行和技能,使得文章结构更加集中紧凑,表达更为简洁精练。

直接和间接描写方法结合运用,可以使被描写的人物或景物的特点更加鲜明、突出。

7、伏笔和铺垫:作用:内容前后照应,情节严丝合缝。

8、照应:记叙文:使文章浑然一体,整体感强,突出主题。

议论文:强化××论点。

散文:反复地抒发××情感,增加情感的深度。

9、联想:由一事物想到另一事物的心理过程。

作用:丰富文章内容,使人物形象更丰满,性格更鲜明突出,情节更生动感人。

初中语文记叙文常见表现手法及作用1、比照。

〔广普〕A:如:契诃夫的?变色龙?,写主人公警官奥楚蔑洛夫前后态度的比照,鲜明地刻画了“变色龙〞一般的性格。

B:如:莫泊桑?我的叔叔于勒?中,通过菲利浦夫妇对于勒态度前后不同的比照,提醒出他们自私、庸俗、贪婪、冷酷的性格特征。

C:?故土?中年闰土和少年闰土的比照。

?范进中举?中胡屠户对范进中举前后态度的比照。

?从百草园到三味书屋?,比照中“我〞对“三味书屋〞的厌倦、之情也自然流露出来。

2、衬托。

〔广普〕人们常说的“万绿丛中一点红〞、“众星捧月〞就是衬托。

A:用其他人物衬托主要人物。

如?藤野先生?中用日本“爱国青年〞的无理挑衅来反衬藤野先生的正直热忱、毫无民族偏见;再如?爱莲说?用牡丹和菊来侧面衬托莲的独特的美。

?口技?中写宾客的反响,可以侧面衬托口技人技艺精湛;B:用景物描写来衬托人物性格或事件意义。

如?故土?开头描绘了荒凉萧索的村景,十分贴切地衬托了“我〞的悲凉心情。

3、铺垫。

〔小说常用〕在主要人物、事件高潮出现之前,对环境、情绪、气氛等所做的描写,借以造成一种“山雨欲来风满楼〞的艺术效果。

如?荔枝蜜?采用了层层铺垫的写法。

写荔枝林的茂盛,是为蜜蜂提供一个很好的生活环境;写荔枝蜜的甜香,是为下文赞颂蜜蜂作铺垫;写蜜蜂的辛劳,又是为赞颂劳动人民作铺垫。

4、伏笔、照应。

〔小说常用〕A伏笔,实际上是一种交待,对将要出现的事件作暗示,为情节开展做铺垫。

埋下伏笔后,后边一定要有照应。

这种关系密切的相关描写,前面的叫伏笔,后面的叫铺垫。

如?故土?中,“我〞刚回到故土时,母亲说“还有闰土,他每到我家来时,总问起你,很想见你一面。

我已经将你到家的大约日期通知他,他也许就要来了。

〞这是一处伏笔,它不仅点明了闰土和“我〞的关系,而且暗示“我〞将要与闰土见面,使后面闰土的出场十分自然。

B照应,是文章前后内容上的照顾照应。

方式主要有与伏笔照应、与开头或题目照应、反复照应等。

照应得好,可使文章构造严谨细密,主题更加鲜明强烈。

语文常见的24种表现手法+10种修辞方法常见的24种表现手法:1、联想、想象:联想由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

想象是人们在已有材料和观念基础上,经过联想、推断、分析、综合创造出新的观念的思维过程。

作用是丰富文章内容,使人物形象更丰满、生动,性格更鲜明突出,情节更生动感人,增添艺术感染力。

2、铺垫:为主要情节做准备或酝酿高潮到来之前的一系列非主情节。

它可以显示情节发展的必然性,增强作品的感染力和说服力;可以制造悬念,引起读者的兴趣和关注。

3、象征:通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念思想和感情。

作用首先是它把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄些,运用眼前之物,寄托深远之意,耐人寻味。

4、对比(对照):把两种不同的事物或情形作对照,互相比较。

作用是突显对象的特点,使形象更加鲜明。

5、衬托(烘托):指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。

有正衬和反衬两种作用是突出本体的某个特征。

6、抑扬:把要贬抑否定的方面和要肯定的方面同时说出来,只突出强调其中一个方面以达到抑此扬彼或抑彼扬此的目的。

有先扬后抑和先抑后扬之分。

作用:前后对比,形成起伏之势,给读者强烈印象,增强作品的艺术效果。

7、(前后)照应:指诗中对前面所写的作必要的回答。

恰当运用这种方法使结构显得紧凑、严谨。

作用:内容前后照应,情节严丝合缝。

在记叙文中的作用:使文章浑然一体,整体感强,突出主题。

在议论文中的作用:强化论点。

在散文中的作用:反复地抒发情感,增加情感的深度。

8、正侧描写:对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写;描写对象周围的事物使对象更鮮明、突出的是侧面描写。

作用:直接和间接描写方法结合运用,可以使被描写的人物或景物的特点更加鲜明、突出。

9、虚实结合:是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,以实衬虚、以虚衬实,交织一起表达同一样的情感。

作用是鲜明的刻画人物的性格,凸现事物、景物的特点,突出主旨。