中国历史文选历史部分史部别史、杂史类文献选读共124页

- 格式:ppt

- 大小:8.02 MB

- 文档页数:124

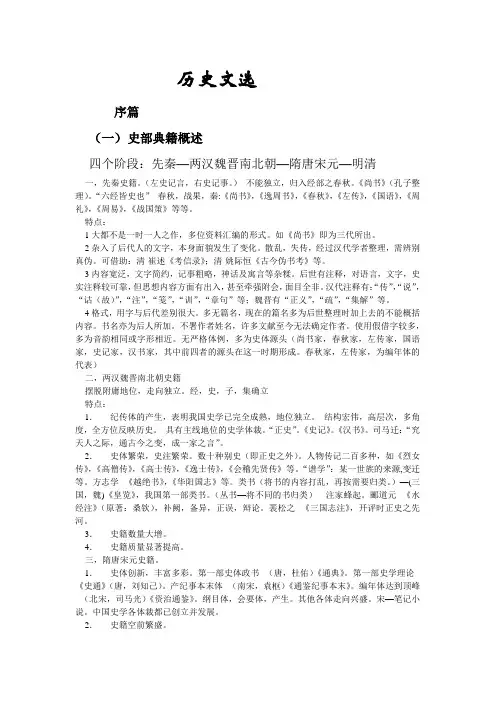

历史文选序篇(一)史部典籍概述四个阶段:先秦—两汉魏晋南北朝—隋唐宋元—明清一,先秦史籍。

(左史记言,右史记事。

)不能独立,归入经部之春秋。

《尚书》(孔子整理)。

“六经皆史也”春秋,战果,秦:《尚书》,《逸周书》,《春秋》,《左传》,《国语》,《周礼》,《周易》,《战国策》等等。

特点:1大都不是一时一人之作,多位资料汇编的形式。

如《尚书》即为三代所出。

2杂入了后代人的文字,本身面貌发生了变化。

散乱,失传,经过汉代学者整理,需辨别真伪。

可借助:清-崔述《考信录》;清-姚际恒《古今伪书考》等。

3内容宽泛,文字简约,记事粗略,神话及寓言等杂糅。

后世有注释,对语言,文字,史实注释较可靠,但思想内容方面有出入,甚至牵强附会,面目全非。

汉代注释有:“传”,“说”,“诂(故)”,“注”,“笺”,“训”,“章句”等;魏晋有“正义”,“疏”,“集解”等。

4格式,用字与后代差别很大。

多无篇名,现在的篇名多为后世整理时加上去的不能概括内容。

书名亦为后人所加。

不署作者姓名,许多文献至今无法确定作者。

使用假借字较多,多为音韵相同或字形相近。

无严格体例,多为史体源头(尚书家,春秋家,左传家,国语家,史记家,汉书家,其中前四者的源头在这一时期形成。

春秋家,左传家,为编年体的代表)二,两汉魏晋南北朝史籍摆脱附庸地位,走向独立。

经,史,子,集确立特点:1.纪传体的产生,表明我国史学已完全成熟,地位独立。

结构宏伟,高层次,多角度,全方位反映历史。

具有主线地位的史学体裁。

“正史”。

《史记》。

《汉书》。

司马迁:“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。

2.史体繁荣,史注繁荣。

数十种别史(即正史之外)。

人物传记二百多种,如《烈女传》,《高僧传》,《高士传》,《逸士传》,《会稽先贤传》等。

“谱学”:某一世族的来源,变迁等。

方志学--《越绝书》,《华阳国志》等。

类书(将书的内容打乱,再按需要归类。

)—(三国,魏)《皇览》,我国第一部类书。

(丛书—将不同的书归类)注家蜂起。

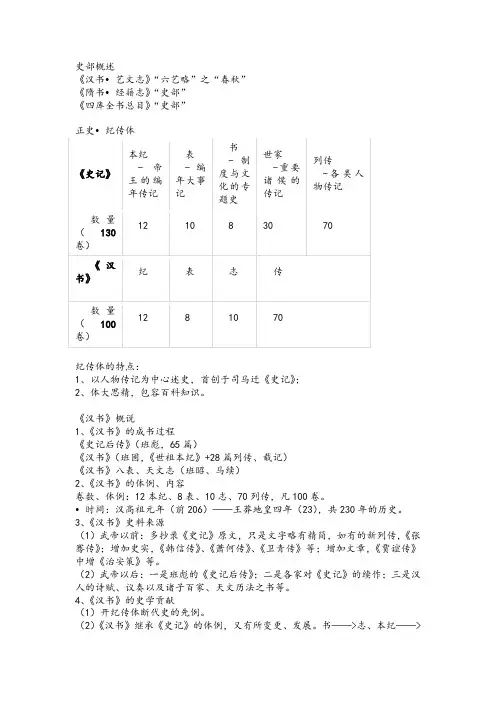

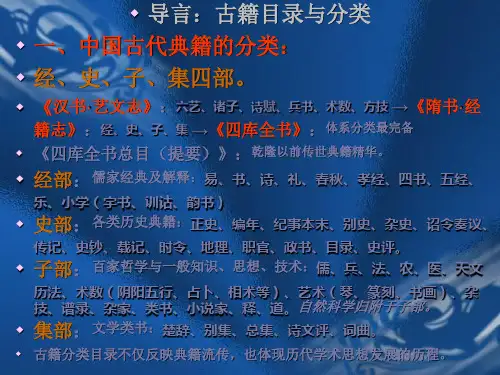

史部概述《汉书•艺文志》“六艺略”之“春秋”《隋书•经籍志》“史部”《四库全书总目》“史部”纪传体的特点:1、以人物传记为中心述史,首创于司马迁《史记》;2、体大思精,包容百科知识。

《汉书》概说1、《汉书》的成书过程《史记后传》(班彪,65篇)《汉书》(班固,《世祖本纪》+28篇列传、载记)《汉书》八表、天文志(班昭、马续)2、《汉书》的体例、内容卷数、体例:12本纪、8表、10志、70列传,凡100卷。

•时间:汉高祖元年(前206)——王莽地皇四年(23),共230年的历史。

3、《汉书》史料来源(1)武帝以前:多抄录《史记》原文,只是文字略有精简,如有的新列传,《张骞传》;增加史实,《韩信传》、《萧何传》、《卫青传》等;增加文章,《贾谊传》中增《治安策》等。

(2)武帝以后:一是班彪的《史记后传》;二是各家对《史记》的续作;三是汉人的诗赋、议奏以及诸子百家、天文历法之书等。

4、《汉书》的史学贡献(1)开纪传体断代史的先例。

(2)《汉书》继承《史记》的体例,又有所变更、发展。

书——>志、本纪——>纪、列传、世家——>传。

(3)开拓史学研究的新领域。

“刑法志”、“五行志》、《地理志》、《艺文志》等,都是《汉书》新创的。

(4)求实致用的史学观点。

(5)《汉书》是一部文史结合的作品5、《汉书》的不足(1)内容增入当时流行的谶纬之学,如《五行志》。

(2)是非爱憎观不如司马迁明显,明哲保身的思想比较浓厚。

(3)喜用古字,古奥难解。

(三)注释、研究1、唐颜师古2、清王先谦3、杨树达《汉书窥管》,对王注有补证;4、陈直《汉书新证》,运用考古材料。

5、张汉生,《汉书著述目录考》,收录东汉至近世考校班固《汉书》的专著215种,其中现存72种,已佚96种,未见者48种。

编年体概说1、编年体特点以时间为经,史事为纬。

2、代表著作我国现存最早的一部编年体史书:《春秋》我国第一部较为完备的编年体史书:《左传》我国第一部编年体通史:《资治通鉴》3、编年体的优缺点优点:以年月为经,以事实为纬,将同时发生的历史事件备载一处,便于比较、了解各史事之间的关系;避免重复记载。

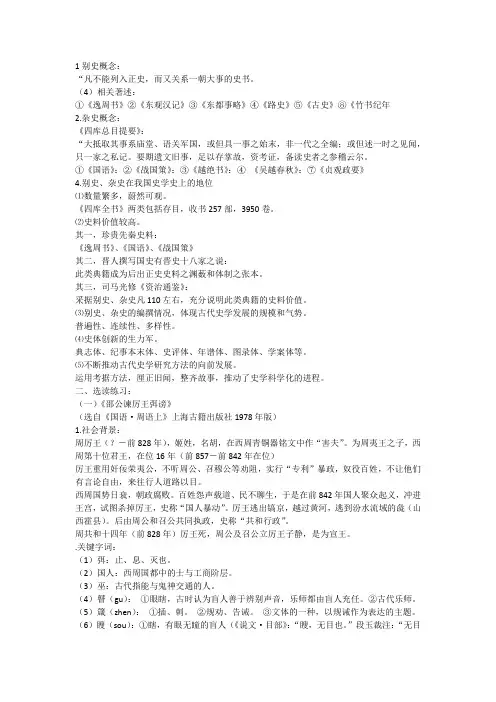

1别史概念:“凡不能列入正史,而又关系一朝大事的史书。

(4)相关著述:①《逸周书》②《东观汉记》③《东都事略》④《路史》⑤《古史》⑧《竹书纪年2.杂史概念:《四库总目提要》:“大抵取其事系庙堂、语关军国,或但具一事之始末,非一代之全编;或但述一时之见闻,只一家之私记。

要期遗文旧事,足以存掌故,资考证,备读史者之参稽云尔。

①《国语》:②《战国策》:③《越绝书》:④《吴越春秋》:⑦《贞观政要》4.别史、杂史在我国史学史上的地位⑴数量繁多,蔚然可观。

《四库全书》两类包括存目,收书257部,3950卷。

⑵史料价值较高。

其一,珍贵先秦史料:《逸周书》、《国语》、《战国策》其二,晋人撰写国史有晋史十八家之说:此类典籍成为后出正史史料之渊薮和体制之张本。

其三,司马光修《资治通鉴》:采据别史、杂史凡110左右,充分说明此类典籍的史料价值。

⑶别史、杂史的编撰情况,体现古代史学发展的规模和气势。

普遍性、连续性、多样性。

⑷史体创新的生力军。

典志体、纪事本末体、史评体、年谱体、图录体、学案体等。

⑸不断推动古代史学研究方法的向前发展。

运用考据方法,厘正旧闻,整齐故事,推动了史学科学化的进程。

二、选读练习:(一)《邵公谏厉王弭谤》(选自《国语·周语上》上海古籍出版社1978年版)1.社会背景:周厉王(?-前828年),姬姓,名胡,在西周青铜器铭文中作“害夫”。

为周夷王之子,西周第十位君王,在位16年(前857-前842年在位)厉王重用奸佞荣夷公,不听周公、召穆公等劝阻,实行“专利”暴政,奴役百姓,不让他们有言论自由,来往行人道路以目。

西周国势日衰,朝政腐败。

百姓怨声载道、民不聊生,于是在前842年国人聚众起义,冲进王宫,试图杀掉厉王,史称“国人暴动”。

厉王逃出镐京,越过黄河,逃到汾水流域的彘(山西霍县)。

后由周公和召公共同执政,史称“共和行政”。

周共和十四年(前828年)厉王死,周公及召公立厉王子静,是为宣王。

.关键字词:(1)弭:止、息、灭也。

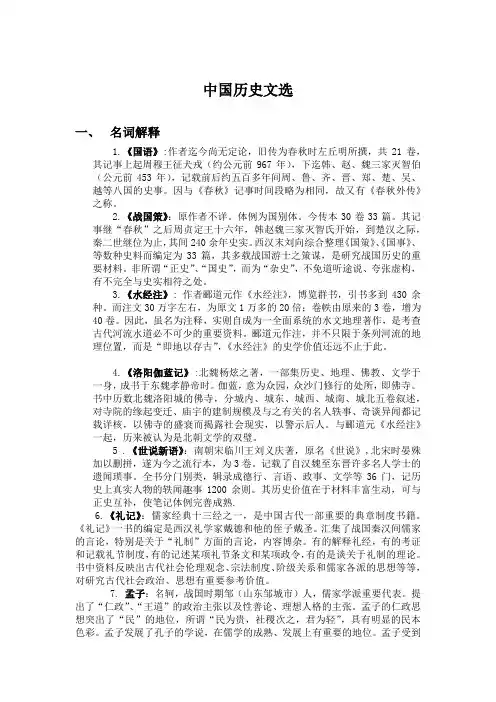

中国历史文选一、名词解释1.《国语》:作者迄今尚无定论,旧传为春秋时左丘明所撰,共21卷,其记事上起周穆王征犬戎(约公元前967年),下迄韩、赵、魏三家灭智伯(公元前453年),记载前后约五百多年间周、鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越等八国的史事。

因与《春秋》记事时间段略为相同,故又有《春秋外传》之称。

2.《战国策》:原作者不详。

体例为国别体。

今传本30卷33篇。

其记事继“春秋”之后周贞定王十六年,韩赵魏三家灭智氏开始,到楚汉之际,秦二世继位为止,其间240余年史实。

西汉末刘向综合整理《国策》、《国事》、等数种史料而编定为33篇,其多载战国游士之策谋,是研究战国历史的重要材料。

非所谓“正史”、“国史”,而为“杂史”,不免道听途说、夸张虚构,有不完全与史实相符之处。

3.《水经注》:作者郦道元作《水经注》,博览群书,引书多到430余种。

而注文30万字左右,为原文1万多的20倍;卷帙由原来的3卷,增为40卷。

因此,虽名为注释,实则自成为一全面系统的水文地理著作,是考查古代河流水道必不可少的重要资料。

郦道元作注,并不只限于条列河流的地理位置,而是“即地以存古”,《水经注》的史学价值还远不止于此。

4.《洛阳伽蓝记》:北魏杨炫之著,一部集历史、地理、佛教、文学于一身,成书于东魏孝静帝时。

伽蓝,意为众园,众沙门修行的处所,即佛寺。

书中历数北魏洛阳城的佛寺,分城内、城东、城西、城南、城北五卷叙述,对寺院的缘起变迁、庙宇的建制规模及与之有关的名人轶事、奇谈异闻都记载详核,以佛寺的盛衰而揭露社会现实,以警示后人。

与郦道元《水经注》一起,历来被认为是北朝文学的双璧。

5 .《世说新语》:南朝宋临川王刘义庆著,原名《世说》,北宋时晏殊加以删拼,遂为今之流行本,为3卷。

记载了自汉魏至东晋许多名人学士的遗闻琐事。

全书分门别类,辑录成德行、言语、政事、文学等36门,记历史上真实人物的轶闻趣事1200余则。

其历史价值在于材料丰富生动,可与正史互补,使笔记体例完善成熟.6.《礼记》:儒家经典十三经之一,是中国古代一部重要的典章制度书籍。

名词解释题纪传体编年体纪事本末体笔记小说别史杂史地理志书政书诏令奏议甲骨金石档案文献经部文献子部文献集部文献说文解字紀傳體,是以人物爲中心的著史體裁,由西漢司馬遷創體,以後歷代皆有寫作。

除《史記》爲通史外,其餘多爲斷代史。

自《史記》至《明史》的二十四部後朝寫前朝的紀傳史書,因得到歷朝帝王下令頒行,而被稱爲“正史〃。

紀傳體史書一般由本紀、表、志、世家、列傳等五種體例構成。

■保存最丰富的历史资料,具有权威性■为后人提供历史借鉴■其结构能容纳丰富的历史素材。

■以帝王将相为中心宣扬英雄史观■美化君主■制造所谓正统,为封建统治服务。

■以帝王将相为中心宣扬英雄史观■美化君主■制造所谓正统,为封建统治服务。

编年体是我国传统史书的一种体裁。

以时间为中心编排史实,是编写历史最早也是最简便的方法。

•类别:断代编年体(东汉荀悦《汉纪》、明谈迁《国榷》)通史编年体f司马光《资治通鉴》〉纲目体(宋朱熹《通鉴纲目》〉起居注、日历、实录、东华录等。

•优点:比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系,为研究历史演变的因果关系创造了条件。

•不足:①对人物生平、典章制度和文化的叙述多过于简略,影响了编年体史书的使用价值。

②分年记事,不便把人物事情叙述得完整集中。

纪事本末体价值:■一、简明扼要,便于学习:编排首尾完整,叙事简明扼要■二、以事为主,便于探讨史事的前因后果,以为鉴往知来之用■三、在历史编纂学上有重要地位:矫正编年、纪传的弊病,亦发挥二者的长处——记事按编年,以年为经,以事为纬;叙事仿纪传,人物事迹首尾完整。

■综上,纪事本末体的价值为:为学习研究历史提供了使用价值;为改造旧史体、创造新史体提供借鉴价值。

缺点:■一、取材多系钞录编年或纪传,即不能取代原书,亦不能作为原始材料, 很难说有较高史料价值。

■二、限于体例,对于天文、历法、地理、方技、典制、名物等等,不能详加备载,无法总汇百科史料。

二、■ 三、纪事本末体分事立目,以一事为起讫,事件之间缺乏联系,不能反映历史的整体性、有机性,很难探讨发展的规律性。

《三国志》1.记载三国鼎立时期历史的纪传体国别史史学、文学名著。

共65卷,西晋陈寿著。

陈寿(233-297年),字承祚,巴西郡安汉县(今四川南充)人。

2.分《魏书》正统30卷(设本纪、列传,前4卷帝纪,其后是后妃、大臣等各类人物和匈奴)《蜀书》15卷《吴书》20卷。

作者从天下三分角度修史,分国记事,又合为一史,分中有合,合中有分。

3.以汉末黄巾大起义为开端,从汉末军阀割据到归晋近百年历史写成系统全面的史书。

文笔简洁,议论渊雅。

(所传人物照顾面很广,政治军事经济等重要人物;受时代风气影响,作者还注重品评人物,大都从大处着手,褒贬有据,颇有见地。

)4.其他书目:①裴松之《三国志注》(《上三国志注表》)历史主义态度:不以成败论英雄,全面观点评价人物,主“近实”反“虚妄”)编撰学、史料学成就:注重史源、分析史料、探寻史法史例、频频史识高下、追求史料完备、注重采访资料,熟悉史实、考证娴熟不足:直笔、反对神秘主义、简洁行文的不彻底性②卢弼《三国志集解》《世说新语·任诞(任性放纵)》1.本名《世说》,唐朝改为《世说新书》,北宋改为《世说新语》。

是一部笔记小说,是魏晋南北朝志人小说的代表作。

南朝宋刘义庆撰。

刘义庆(403-444),彭城人,南朝刘宋王朝宗室。

2.《世说新书》全书以人物为中心,分类叙事。

分为“德行”“言语”“政事”“文学”“方正”等三十六篇,一千两百多则。

体现了笔记小说“随手而记”的习惯和特性。

3.内容反映当时社会的许多层面,包括帝王将相、士庶僧道的生活情趣、思想状态。

还记录了一些重大历史事件。

上起秦末陈婴,下至南朝宋谢灵运及孔淳之,而以东汉末至刘宋初为主。

4.价值:①保存了东汉末至刘宋时期门阀士族制度②展现了清谈、饮酒、服药等魏晋风度,是研究魏晋名士风流、历史脉络的珍贵史料。

③记载了这一时期思想界的活跃状态,对玄学思想及儒释道思想都有所表现。

5.注解:①南朝刘孝标《世说新语注》(“四大名注”之一(《三国志注》《水经注》《资治通鉴注》))②余嘉锡《世说新语笺疏》③徐震堮《世说新语校笺》6.思考题:1、“竹林七贤”是个怎样的团体?他们价值观念的异同有哪些2、任诞的行为表现有哪些类型?其本质是什么3、俭啬的行为与任诞行为有关系吗?俭啬的本质是什么?4、谈谈酒在魏晋士人生活中的作用5、谈谈对“语体”文献的感觉6、谈谈对魏晋文化的特征、原因和影响的认识《文心雕龙·史传》1.中国古代文学理论批评史上最重要的一部专著,作者南朝齐梁文学理论家刘勰(刘勰(约465-532),字彦和)。

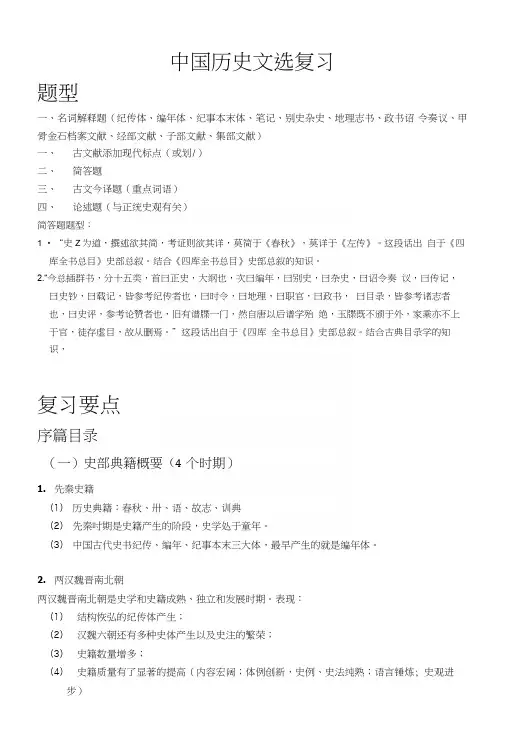

中国历史文选复习题型一、名词解释题(纪传体、编年体、纪事本末体、笔记、别史杂史、地理志书、政书诏令奏议、甲骨金石档案文献、经部文献、子部文献、集部文献)一、古文献添加现代标点(或划/)二、简答题三、古文今译题(重点词语)四、论述题(与正统史观有关)简答题题型:1 •“史Z为道,撰述欲其简,考证则欲其详,莫简于《春秋》,莫详于《左传》。

这段话出自于《四库全书总目》史部总叙。

结合《四库全书总目》史部总叙的知识。

2.“今总插群书,分十五类,首曰正史,大纲也,次曰编年,曰别史,曰杂史,曰诏令奏议,曰传记,曰史钞,曰载记,皆参考纪传者也,曰时令,曰地理,曰职官,曰政书,曰目录,皆参考诸志者也,曰史评,参考论赞者也,旧有谱牒一门,然自唐以后谱学殆绝,玉牒既不颁于外,家乘亦不上于官,徒存虚目,故从删焉。

”这段话出自于《四库全书总目》史部总叙。

结合古典目录学的知识,复习要点序篇目录(一)史部典籍概要(4个时期)1.先秦史籍(1)历史典籍:春秋、卅、语、故志、训典(2)先秦吋期是史籍产生的阶段,史学处于童年。

(3)中国古代史书纪传、编年、纪事本末三大体,最早产生的就是编年体。

2.两汉魏晋南北朝两汉魏晋南北朝是史学和史籍成熟、独立和发展时期。

表现:(1)结构恢弘的纪传体产生;(2)汉魏六朝还有多种史体产生以及史注的繁荣;(3)史籍数量增多;(4)史籍质量有了显著的提高(内容宏阔;体例创新,史例、史法纯熟;语言锤炼; 史观进步)3.隋唐宋元史籍隋唐宋元时期是我国史籍发展的鼎盛时期,尤其是唐、宋两代。

表现:(1)史体创新,丰富多彩;(2)史籍空前繁荣(史学的昌盛);(3)史学受到社会的重视。

4.明清史籍明清两代史学走向衰落,标志:(1)很少有人写当代史;(2)史籍质量下降,很少有史学上的创新。

(二)文章选讲1.名词解释(1)四库全书总目:《四库全书》是我国现存最大的一部丛书,汇聚了清乾隆以前的文献典籍精品。

这是一部官修丛书。

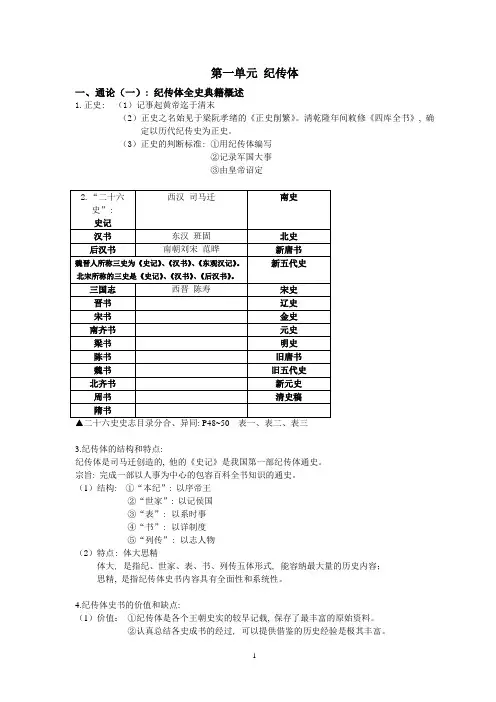

第一单元纪传体一、通论(一): 纪传体全史典籍概述1.正史: (1)记事起黄帝迄于清末(2)正史之名始见于梁阮孝绪的《正史削繁》。

清乾隆年间敕修《四库全书》, 确定以历代纪传史为正史。

(3)正史的判断标准: ①用纪传体编写②记录军国大事③由皇帝诏定3.纪传体的结构和特点:纪传体是司马迁创造的, 他的《史记》是我国第一部纪传体通史。

宗旨: 完成一部以人事为中心的包容百科全书知识的通史。

(1)结构: ①“本纪”: 以序帝王②“世家”: 以记侯国③“表”: 以系时事④“书”: 以详制度⑤“列传”: 以志人物(2)特点: 体大思精体大, 是指纪、世家、表、书、列传五体形式, 能容纳最大量的历史内容;思精, 是指纪传体史书内容具有全面性和系统性。

4.纪传体史书的价值和缺点:(1)价值:①纪传体是各个王朝史实的较早记载, 保存了最丰富的原始资料。

②认真总结各史成书的经过, 可以提供借鉴的历史经验是极其丰富。

③从编纂学的角度看, 纪传史的结构能容纳丰富的历史素材。

(2)缺点: ①记述人物活动以帝王将相为中心, 宣扬英雄史观。

②纪传史宣扬君权神授的天命史观, 为封建王朝制造合法的理论根据③纪传史制造所谓的“正统”的理论, 以巩固封建专制统治。

④因事立目, 褒贬人物, 以维护封建统治的等级秩序。

二、文章选讲【史记】作者(西汉)司马迁, 字子长。

《史记》原称《太史公书》, 又称《太史公记》。

鲁迅称《史记》为“史家之绝唱, 无韵之《离骚》”。

1.《秦始皇本纪》:(1)矫王玉玺及太后玺以发县卒及卫卒: 盗用(2)即令国中: 通令(3)车裂以徇, 灭其宗: 示众(4)及夺爵迁蜀四千余家, 家房陵:定居, 安家(5)相国吕不韦坐嫪毐免: 坐: 因某事而犯罪;免: 免职(6)齐人茅焦说秦王曰: 劝说(7)恐诸侯闻之, 由此倍秦也:通“背”, 违背。

(8)于是使斯下韩: 使…降服(9)韩王患之, 与韩非谋弱秦: 使…弱(10)臣但恐诸侯和从, 翕(xì)而出不意:但:只是;翕:迅速(11)此乃智伯、夫差、湣王之所以亡也: …的原因(12)不过亡三十金: 损失(13)得志易亲食人: 同“噬”, 伤害人。

中国历史文选一、经部1、《尚书》:先秦称《书》,入汉始称《尚书》,又称《经书》,尚通“上”,《尚书》即“上古之书”,是我国最早的一部历史文件汇编。

相传为孔子所删定,按虞夏商周四代,以典、谟、训、诰、誓、命等形式,记录上起尧舜禹,中经夏商周,下至春秋秦穆公时期的部分事情。

2、诗经:我国第一部诗歌总集。

相传为孔子整理,收录西周初年到春秋中叶【公元前11世纪到6世纪】。

称诗或者诗三百、诗三百篇,汉武帝定五经时称《诗经》。

《诗经》分为《风》、《雅》、《颂》三类,《风》大部分为民间歌谣,小部分为贵族作品;《雅》:《小雅》大部分是贵族作品,小部分为民间歌谣,《大雅》全为贵族作品。

《颂》:周国、鲁国等国家的颂,大多是统治者宗庙祭祀的乐歌。

《诗经》作品主要形式是四言。

表现手法主要是赋(直抒其情)、比(借物言志)、兴(托物兴辞),反应上古社会生活的百科全书。

3、《礼记》亦称《小戴礼记》。

西汉刘向编订《礼记》一百三十篇,戴德删其繁重称《大戴礼记》,戴圣从《大戴礼记》选定四十九篇称《小戴礼记》,称为战国至西汉初期各种理论著作选集。

《礼记》:内容大致为孔子弟子及其后学所记,技术礼、社会制度、音乐、治国思想、气候措施。

孔子(公元前551~到公元前479),姓孔名丘,字仲尼,伟大思想家、教育家,儒学创始人。

4、《左传》,是我国先秦时期一部形式完备的编年体史书。

记录上至周宣王二十三年(公元前805),止于鲁悼公四年(前464)。

共二百五十九年。

现在一般学者认为春秋末期左丘明草创,后人整理,写于战国中期以前。

左丘明(约前502~约前422),春秋末期史学家,鲁国人(山东肥城)。

《左传》主要记载春去湿气各诸侯国的史事及其相互关系,内容涉及政治、经济、军事、外交和各方面代表人物,取材广。

5、《论语》:(语录体、叙事体)孔子及其弟子的语录,大约成书于战国时期,到汉代有《鲁论语》、《齐论语》、《古文论语》,集中反映了孔子思想,以教育为主,逐渐成为封建士大夫治国的思想指导,思想核心是“仁”、中庸思想。

序篇1、今存三代最完整的史籍,首推孔子整理的《尚书》2、刘知几总结唐以前的史学家流派有六家:《尚书》家、《春秋》家、《左传》家、《国语》家、《史记》家、《汉书》家3、三国时魏国产生了第一部类书《皇览》4、唐代产生了第一部典志体政书,即杜佑《通典》作者+作品5、唐代始设修史馆6、黄宗羲编纂的《明儒学案》是我国第一部学术史专著。

7、明清两代史学走向衰落的标志主要有两个:一是鲜有人写当代史;二是史籍质量下降,少有学术上的创新。

8、唐宋史籍鼎盛主要表现在三个方面:其一,史体创新,丰富多彩;其二,史籍空前繁荣;其三,史学受到社会重视9、章学诚的《文史通义》对古代史学作了总结性的评论,批评了儒家观点,并提出了新的史学观点。

10、《史记》、《汉书》两部史籍的产生,标志着我国史学走向成熟。

第一单元1、我国第一部纪传体通史是由司马迁编写的《史记》。

2、鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

3、乾隆年间敕修《四库全书》,确定以历代纪传体为正史,并明确规定,凡未经“宸断”的不得列入。

4、唐代,纪传体被颁令为国史,中央王朝设馆修撰,纳入国家政治体制。

5、二十四史加上民国年间所修的《新元史》和《清史稿》,共是二十六史。

6、《史记》由本纪、表、书、世家、列传五体构成。

7、《史记》记事上起黄帝,下讫汉武帝。

8、班固沿用纪传体体例写成断代史《汉书》,记述西汉一朝的历史。

9、纪传体最大的特点是体大思精。

10、《史记》三家注为《史记集解》、《史记索隐》、《史记正义》。

第二单元1、《春秋》是现存最早的一部编年体史书。

2、《资治通鉴》是我国的第一部编年体通史。

3、解释春秋的三传是《春秋左氏传》、《春秋谷梁传》、《春秋公羊传》(《左传》《谷梁传》《公羊传》)4、简述由汉到明编年体史书的发展。

5、《资治通鉴》因“鉴于往事,有资于治道”而得名。

6、《资治通鉴》因吸收纪传体叙事完整的特点,所以在体例上有了新的突破。

7、编年体的价值:宜于考察一时之大势,宜于长编,宜于录存史料。

尚书:《尚书》是儒家经典之一,原称《书》,到汉代改称《尚书》,意为上代之书。

这是我国第一部上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编,它保存了商周特别是西周初期的一些重要史料。

《尚书》相传由孔子编撰而成,但有些篇是后来儒家补充进去的。

西汉初存28篇,因用汉代通行的文字隶书抄写,称《今文尚书》。

另有相传在汉武帝时从孔子住宅壁中发现的《古文尚书》(现只存篇目和少量佚文)和东晋梅赜所献的伪《古文尚书》(较《今文尚书》多16篇)。

按传统的体例分为"典"、"谟"、"训"、 "诰"、"誓"、"命"六体,重要的内容一为敬天法祖,二为讨伐逆命。

大多数篇章文字古雅,语言质朴。

《尚书》为我们研究我国原始社会末期和夏商周奴隶社会历史,留下了珍贵的资料。

其史料价值:1、具备了六体,是我国古代文告,会议记录等应用文体的滥觞。

而且开辟了我们古代散文的先河2、保存了大量的古词汇,这些古词汇反映了殷商时代的语言特点。

3、《尚书》为研究虞、夏、商、周提供了研究材料。

诗经:《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收入自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌305篇。

《诗经》共有风、雅、颂三个部分。

其中风包括十五“国风”,有诗160篇;雅分“大雅”、“小雅”,有诗105篇;颂分“周颂”、“鲁颂”、“商颂”,有诗40篇。

秦焚书后,汉兴而有三家《诗》,齐人辕固传《齐诗》,鲁人申培公传《鲁诗》,燕人韩婴传《韩诗》,后三家诗全失传,《毛诗》独传。

记录的地域包括现在陕西、山西‘河南、河北、山东以及甘肃的南部,代表当时经济文化发达的地区。

诗经,包罗万象既是一部优秀的文学作品也是一部丰富的历史作品。

其历史价值:1、为研究西周初年至春秋中叶时期提供了珍贵的史料2、作品运用的表现手法为以后的文学的发展起了重要的作用。

3、是一部优秀的文学作品,它的内容丰富,涵盖了许多有价值的东西,为以后的社会研究提供了很好的材料左传:《左传》是中国古代一部编年体的历史著作。

歷史文選總結---BY小茹姑姑第五單元別史、雜史一、别史、杂史典籍概述别史之名,直至南宋孙振孙《直斋书录解题》才创别史一目。

什么是别史:别史是不能列入正史,而又关系一朝大事的史书,还包括不入正史的纪传体史书、断代史和国别史。

《隋书·经籍志》史部13类:正史、古史、杂史、霸史、起居注、旧事、职官、仪注、刑法、杂传、地理、谱系、薄录。

《四库全书》史部15类为:正史类、编年类、纪事本末类、别史类、杂史类、诏令奏议类、传记类、史钞类、载记类、时今类、地理类、职官类、政书类、目录类、史评类。

杂史:杂史类目创于《隋书·经籍志》杂史是私家所著,以记载带有掌故性见闻为主的史书杂史的特点:1.私家所修;2.率尔而作;3.兼包众体;4.偏部短记;5.语关军国;别史、杂史在我国史学发展史上的地位:1.数量繁多;2.史料价值高;3.体现了古代文学发展的规模和气势;4.别、杂二史的推陈出新成为古代史坛创造新史体的重要方面;5.加速了古代史学科学研究方法的发展进程。

别史重点查看篇目《逸周书》《东观汉记》《华阳国志》P293—P295杂史重点查看篇目《国语》《战国策》P299—P300《战国策》国别体史书,主要记述了战国时期纵横家的主张和策略,展现了战国时代的历史特点和社会风貌,是研究战国时期历史的重要典籍。

P316 通论六:常用文史工具书一、工具书的用途和类别(一)用途:1.语文性工具书:如字典等,主要用于阅读和学习时扫除语言文字障碍2.检索性工具书:帮助选择书籍,提供文献出处,指示读书方法和先后次序、查找文献,称检索性工具书,最常用的主要是书目和索引。

3.参考性工具书:帮助我们分析问题、解决问题、提供线索或历史资料的专门书、内容广泛,统称参考性工具书。

主要检索性工具书:《四库全书·总目》、《书目答问》、《贩书偶记》、《中国丛书综录》、《十三经索引》、《十通索引》、《佩文韵府索引》、《诸子索引》第六单元地理方志传统的观点认为地理学是历史学的分支和附庸,故《隋书·经籍志》把地理著作列入史部。