渤海国的文化遗迹

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:1

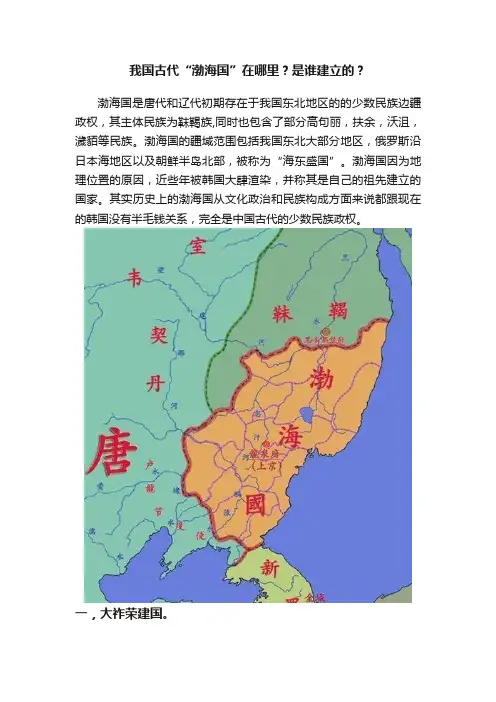

我国古代“渤海国”在哪里?是谁建立的?渤海国是唐代和辽代初期存在于我国东北地区的的少数民族边疆政权,其主体民族为靺鞨族,同时也包含了部分高句丽,扶余,沃沮,濊貊等民族。

渤海国的疆域范围包括我国东北大部分地区,俄罗斯沿日本海地区以及朝鲜半岛北部,被称为“海东盛国”。

渤海国因为地理位置的原因,近些年被韩国大肆渲染,并称其是自己的祖先建立的国家。

其实历史上的渤海国从文化政治和民族构成方面来说都跟现在的韩国没有半毛钱关系,完全是中国古代的少数民族政权。

一,大祚荣建国。

靺鞨族是我国古代活跃于东北地区的一支游牧民族,先秦时代称为肃慎,汉代称挹娄,南北朝时叫勿吉,到隋朝的时候才改称靺鞨。

唐代初年分裂为十个部落,其中以黑水部落最为强大。

分布在今天的黑龙江中下游和松花江流域及其以东的广大地区。

靺鞨各部一直都臣服于中原王朝。

到隋末唐初天下大乱。

靺鞨十部有的就臣服于突厥,有的则依附于高句丽。

粟末靺鞨原本居住于粟末水流域(今松花江上游)。

公元七世纪中期,唐朝消灭了高句丽,粟末靺鞨的首领大祚荣投降唐朝,与部族被迁徙到今辽宁朝阳地区的营州。

武则天万岁通天元年,契丹首领李尽忠反叛唐朝,攻陷营州城。

大祚荣与靺鞨族首领乞四比羽率领部族东迁,在奥娄河(今牡丹江)筑城自守。

武则天招降乞四比羽,但遭到拒绝。

于是派军征讨,乞四比羽战败被杀。

大祚荣则率军打退了唐军,成为当地各部的首领。

他不断攻打和吞并邻近部落,终于扩地二千里。

所管辖的人口超过了十万户,并且建立了一支数万人的靺鞨军队,于是自称为震国王,向北方强大的突厥称臣。

公元705年,唐中宗继位,派官员前往东北招降。

大祚荣表示愿意臣服大唐,并派儿子大门艺到长安做人质。

大祚荣建立的政权正式成为大唐王朝的藩属。

开元元年,唐玄宗派遣大臣册封大祚荣为左骁卫大将军,渤海郡王。

并将大祚荣统治的地区作为大唐的忽汗州,加授大祚荣为忽汗州都督。

自此大祚荣去靺鞨称号而改称渤海,因此,呼汗州都督府又被称为渤海都督府。

瓦房店市名胜古迹游

瓦房店市位于辽宁省大连市下辖,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

本文

将带领您游览瓦房店市的名胜古迹,探寻历史遗迹与文化之美。

瓦房店市的历史

瓦房店市作为大连市的重要组成部分,拥有着丰富的历史积淀。

在古代,瓦房店

曾是渤海国的一部分,留下了许多古老的建筑和传统文化。

游览瓦房店市,仿佛穿越

时光隧道,感受古代文明的璀璨。

探寻名胜古迹

1. 渤海王陵

渤海王陵是瓦房店市的一处重要古迹,是渤海国国王的陵墓。

陵墓建筑宏伟壮观,蕴含着丰厚的历史文化内涵。

游客可在这里领略古代皇家墓葬的雄浑气势,感受渤海

文明的瑰丽。

2. 古城墙遗址

瓦房店市还保留着部分古城墙遗址,这些城墙见证了岁月的沧桑变迁。

漫步在古

城墙遗址间,可以感受到古代城市的繁荣与兴衰,体味历史的厚重。

当代文化体验

除了古代名胜古迹,瓦房店市也有许多当代文化景点值得一游。

现代化的建筑、

艺术馆、博物馆等地方展示了瓦房店市的文化底蕴和现代发展。

结束语

瓦房店市名胜古迹游,既是对历史文化的尊重与传承,也是一次心灵之旅。

希望

您在瓦房店市的游览中,能够领略到古代和现代的交融之美,感悟历史的厚重与文化

的魅力。

有关渤海国的考古和历史学研究成果梳理前言渤海国五京是其辖境内重要的地理枢纽和行政统治中心。

从流域的角度观察,渤海上京龙泉府地处牡丹江流域,中京显德府地处图们江中游左岸,东京龙原府则坐落在图们江下游流域的左岸,西京鸭绿府坐落在鸭绿江流域上游的右岸,南京南海府坐落在靠近朝鲜东海的沿海盆地中。

这些地域分别是古代东北的肃慎、秽貊、沃沮、高句丽等民族的活动中心。

渤海国的五京之设对东北地区乃至东北亚区域的各个民族政权的五京制度的影响是极为深刻的。

近十年来,有关渤海国的考古与历史学研究的成果十分丰富,我们择其要点对这些浩如烟海的学术成果进行了扼要的梳理,并就如下三个方面的问题进行综述。

一、渤海国五京的地理位置及地理环境(一)渤海国五京之地理位置渤海国五京包括上京龙泉府、中京显德府、东京龙原府、西京鸭绿府和南京南海府,是渤海国的统治中心。

最早对渤海国五京作记载的历史文献是《新唐书·渤海传》。

《新唐书·渤海传》只是介绍了渤海五京的大致地理位置。

经过近一百多年的研究,我们对渤海五京的地理位置已经有了更清晰的认识。

其中,较早对渤海上京龙泉府进行实地考察的是清初被流放至宁古塔的流人。

他们的流放地靠近渤海上京龙泉府遗址,着作中保留了许多记录渤海上京龙泉府的考察成果。

但是,当时他们错误地认为渤海上京龙泉府可能是“女真人建立的金上京会宁府遗址”。

对这一错误认识提出质疑的则是清乾隆年间的大学士阿桂。

阿桂是乾隆在位时期的重臣,曾两次充任伊犁将军,军功显赫,累官至武英殿大学士兼首席军机大臣。

乾隆四十二年(1777),阿桂等人奉敕编撰《满洲源流考》。

据《满洲源流考》载:“考龙泉府即渤海之上京忽汗州也。

”阿桂等人经过实地考察得出此结论。

此后,曹廷杰等人经过实地考察又提出“东京城”即渤海之上京龙泉府遗址的观点。

曹廷杰是清朝末年研究东北地理的专家,他撰写的《东北边防辑要》、《西伯利亚东偏纪要》和《东三省舆地图说》对于东北史地的研究意义重大。

盘锦大洼历史文化介绍

盘锦市大洼区位于中国辽宁省东部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。

以下是关于盘锦市大洼区的历史文化介绍:

1.历史悠久:大洼区作为盘锦市的重要组成部分,历史可以追溯

到古代。

在大洼区境内发现了大量史前遗址和文物,证明这里

早在几千年前就有人类活动。

2.渤海遗址:大洼区是渤海文化的发祥地之一,曾是渤海国的疆

域所在。

在大洼区还保存有一些渤海时期的遗址和文物,如古

墓群、城址等,见证了这段重要历史。

3.沿海文化:大洼区位于辽东半岛沿海地区,受海洋文化的影响

较深。

这里有丰富多样的海鲜资源,也形成了独特的沿海文化

风情。

4.传统民俗:大洼区有着丰富多彩的传统民俗文化,如舞龙舞狮、

过年习俗等,体现了当地人民勤劳朴实、热爱生活的精神风貌。

总的来说,盘锦市大洼区是一个历史悠久、文化丰富的地方,融合了渤海文化、沿海文化等多种文化元素,具有独特的魅力和价值。

希望以上信息能帮助您更好地了解大洼区的历史文化。

渤海国的历史沿革与文化风貌渤海国是中国东北地区历史上的一个重要国家,它的存在对于中国和东北地区的历史进程产生了较大的影响。

渤海国的历史沿革与文化风貌也受到了学者们的广泛关注。

一、渤海国的历史沿革渤海国起源于公元698年,当时朝鲜半岛东北部的百济、新罗在唐朝和高句丽的夹击下相继灭亡,大批百济和新罗人民逃往辽东半岛,先后在此形成了多个动荡的小国。

这个时期里,通向外界的海上交通线被中央政权所控制,居住在海边的渔民家庭更能够触摸到开拓海洋的欲望,于是在他们的接纳下出现了一个名叫渤海的小国家。

在公元712年,渤海王国领导者楼珪向唐朝投降,正式成为唐王朝的附庸国。

经过数百年的时间,渤海国逐渐独立了起来,成为了东北地区的一个强大政治实体。

在其它国家不断扩张的同时,渤海国也不断进行领土的扩张,与当时的辽东地区的其他部落进行战争和争霸。

到了941年,后唐代表把东北四州划分为耶律部和渤海部,渤海宣布和中国五代十国的政权正式独立。

这样一来,渤海国成为了这个地区的主政实体,直到公元996年被契丹国灭亡。

二、渤海国的文化风貌渤海国的文化风貌是与独特的历史背景相伴随而来的。

在初创时期,渤海国家本身并没有形成系统的文化体系,而是受到了新罗、百济、高句丽等较为发达的朝鲜半岛文化的影响。

但从唐朝认定渤海王国的独立性开始,渤海国逐渐形成了独具特色的文化风格。

渤海国的政治制度呈现出比较特别的特点。

渤海国在向唐朝投降后,并没有完全采用唐朝的政治制度,而是着力发展自己的独特制度。

他们在政治方面强调四品制,设立十余个系统的官职,可授奖励和处罚。

同时,渤海国的官制对于经济的发展也起到了重要的推动作用。

渤海国的宗教信仰也呈现出较为特殊的特点。

在当时祖先崇拜、土地崇拜、万物有灵的思想支配下,渤海国还采用了易经卜筮等方法进行宗教实践,崇拜月神和太阳神,并且在渤海地区,尤其是平壤附近,还流传着较为独特的男巫女巫、神池等宗教文化。

渤海国的文化风貌还表现在语言文字上。

走进神秘的古渤海国作者:李玉君杨永彪来源:《百科知识》2009年第16期2008年初,于20年前在吉林敦化被发现的一件古代石雕文物的身份得到考证。

石雕分两部分,上部为酷似古代飞檐斗拱的房屋建筑的石盖,下部为一个梯形石体,在石体上方凿有正方形深槽。

有着多年对“德林石”文化研究经验的延边民间文艺家协会副主席高景森先生认定这件石雕是古渤海国时期盛殓骨灰用的石棺。

古渤海国是唐朝时期,由当时居住在我国东北的粟末靺鞨人建立的政权。

据史料记载,古渤海人信奉佛教,人死后遗体火化后盛殓入棺。

古渤海人对被他们称之为“德林石”的玄武岩极为崇拜并赋予其一种文化观念,一般只有贵族才能用玄武岩雕刻石棺。

那么使用这种神秘石棺的渤海人又是怎样一个神秘的民族呢?消失了千年的东北古国又浮现在我们的眼前。

营州反叛政权初建唐朝的渤海国是以靺鞨的粟末部人为主体、于公元698年到926年在东北地区建立的政权。

实际上,靺鞨族是有着悠久历史的活跃在中国东北的民族。

这一民族先秦时称肃慎,汉时称挹娄,南北朝时称勿吉,到了隋唐时期改称靺鞨。

此时,靺鞨有数十个部落,其中主要部落有7个,粟末部地居最南,分布在松花江中游地区,因其位于长白山以北,依粟末水而居,故而得名。

公元605年,粟末靺鞨与高句丽作战失利,其首领突地稽率八部之众、剩兵千余投隋,被安置于营州柳城(今辽宁朝阳)一带。

唐朝政权建立以后,粟末靺鞨表示愿意臣属于唐朝。

公元668年,高句丽政权灭亡,在其控制之下的另一部分粟末靺鞨由首领大祚荣率领,也随之徙居营州地区,同久居营州柳城的突地稽建立起联系。

由此粟末靺鞨人口增多,力量增大,并经过长期向汉人学习的过程,增长了许多知识,产生了创建本民族政权的愿望和要求。

公元696年,契丹、奚各族人民不满营州都督赵文翙为政苛虐贪暴,在契丹首领李尽忠、归诚州刺史孙万荣的领导下,掀起了反唐斗争。

靺鞨人也加入了这次斗争。

李尽忠的队伍很快攻陷营州,杀死赵文翔,攻城略地,所向披靡。

海东盛国——渤海国晨钟 唐朝时,在我国东北的黑龙江和松花江流域,居住着一个少数民族,这就是今天满族的祖先——靺鞨族。

当时的靺鞨族包括黑水靺鞨和粟末靺鞨两部分,黑水靺鞨主要居住在黑龙江流域,粟末靺鞨则主要居住在黑水靺鞨南面的松花江流域。

渤海国就是粟末靺鞨所建立起来的一个隶属于唐朝的地方民族政权。

粟末靺鞨包括许多部落,这些部落分散居住在各地,没有统一的政权。

公元698年,一个叫大祚荣的人统一了粟末靺鞨的各个部落,成为粟末靺鞨的最高首领,并且建立了政权。

之后不久,唐玄宗封大祚荣为渤海郡王。

在册封大祚荣的同时,唐玄宗还在粟末靺鞨的居住地区设置了渤海都督府,任命大祚荣为渤海都督府都督。

于是,粟末靺鞨的这个政权就被称为渤海国。

渤海国归附于唐王朝,相当于唐王朝所管辖的一个地方政权。

渤海国的社会经济很发达。

他们种植稻、粟、豆等作物,会织布、纺绸、制造精致的陶器以及酿酒。

渤海国与唐王朝之间的经济往来,主要是以朝贡形式进行的宫廷王室间的贸易。

就在大祚荣封王的同一年,大祚荣派遣他的儿子到唐朝的首都长安,请求与唐朝进行贸易,得到唐玄宗的允许。

之后,渤海国与唐王朝的贸易往来十分频繁,曾经向唐朝朝贡130多次,带去了大量珍贵的土特产品,如貂皮、海豹皮、海东青、人参、麝香等,受到了内地的欢迎。

唐王朝也以赏赐的形式回赠渤海国许多物品,主要是茶、锦、帛、绢、金银器等农产品、编织品以及金银器皿,这些物产满足了渤海上层阶级生活享乐的需要。

渤海国还派遣使臣去学习中原的典章制度和其他各种文化,渤海国中央和地方的许多机构和官职,都是仿照唐王朝设置的。

中原的儒家学说和佛教等也传入了渤海国。

渤海国都城的规划布局、殿堂寺塔的布局结构、建筑瓦件上的汉字、碑文的风格等,也和中原相同或相似。

渤海国壁画的画法、着色和用料,画面的线条,都具有浓厚的唐代墓壁画的风格。

由此可见渤海国受唐王朝文化影响之深。

正是中原文化的传入,使渤海文化发生了阶段性的飞跃变化,推动了渤海社会的发展。

渤海郡的历史典故渤海郡在古代那可是相当有名气的。

传说中,这里曾有一位非常智慧的长者,他就像活字典一样,知晓各种奇闻轶事。

他常常坐在村口的老树下,给围坐的孩子们讲述渤海郡的过往。

什么以前有个英勇的将军,从这里带着一群热血儿郎奔赴战场啦,那将军的英勇事迹,讲个三天三夜都讲不完。

他骑的马啊,据说日行千里,在渤海郡的土地上奔跑时,马蹄扬起的尘土就像云朵一样。

渤海郡的百姓特别质朴。

邻里之间互相帮忙是常有的事儿。

哪家要是盖房子,那全村的壮劳力都会来,根本不用主人家招呼。

大家一边干活一边打趣,欢声笑语能传出去老远。

就像一家人一样,这种感觉在别的地方可不好找。

这儿的美食也和它的历史紧密相连。

有一道特别的菜,据说是从很久以前流传下来的。

食材都是本地特有的,那味道,吃一次就忘不了。

这道菜的做法啊,是一辈辈人传下来的,就像历史的接力棒一样。

渤海郡的手工艺也很了不起。

有个老工匠,他做的木雕简直是巧夺天工。

他刻的小动物栩栩如生,感觉就像要从木头上跳下来似的。

他说他的手艺是从他爷爷那学来的,他爷爷又是从更早的先辈那传承下来的。

这木雕就像渤海郡历史的一个小小缩影,承载着先辈们的智慧和心血。

在古代,渤海郡还是文化交流的一个重要地方呢。

很多文人墨客都会在这里停留,他们留下了不少诗词佳作。

这些诗词啊,描绘了渤海郡的美景、人们的生活,读起来就像看到了当时的画面一样。

有一首诗写的是渤海郡的春天,那桃花开得漫山遍野,风吹过的时候,花瓣像雪一样飘落,美极了。

渤海郡还有古老的庙宇。

庙宇里的佛像庄严肃穆,进去之后就有一种神圣的感觉。

传说这些庙宇在很久以前就有了,它们见证了渤海郡的兴衰荣辱。

来这里祈福的人络绎不绝,大家都怀着美好的愿望,希望渤海郡越来越好,自己的生活也越来越好。

渤海郡的集市也很有特色。

一到赶集的日子,那真是人山人海。

各种各样的商品琳琅满目,有新鲜的蔬菜水果,还有本地手艺人做的小玩意儿。

大家在集市上讨价还价,那声音此起彼伏,充满了生活的烟火气。

试析渤海遗址出土的釉陶和瓷器彭 善 国(吉林大学边疆考古研究中心,长春,130012)提要:渤海遗址出土的釉陶器数量远多于瓷器,其中釉陶建筑构件为渤海自产,俑和容器可能来自中原地区。

渤海釉陶生产与高句丽无继承关系,但可能影响了辽建国初期的釉陶制作。

至于渤海贡唐紫瓷盆的文献记载,目前尚无考古资料的支持。

关键词:渤海;釉陶;唐朝;《杜阳杂编》中图分类号:K871.7 文献标识码:A一渤海(公元698—926年)遗址出土的釉陶和瓷器,一方面体现着渤海的制陶手工业,另一方面也牵涉到渤海与中原唐王朝的关系,因此,自20世纪30年代渤海考古的工作开展以来,渤海的陶瓷遗存就引起中外研究者的关注。

俄罗斯(前苏联)学者盖尔曼的研究集中于俄罗斯滨海边疆区渤海遗址出土的釉陶和瓷器[1]。

日本学者龟井明德的研究主要依靠1933——1934年东亚考古学会、1964年中朝联合考古队发掘渤海上京发掘所获釉陶器及三陵4号墓、和龙北大墓地出土的三彩器,同时也关注到了俄罗斯滨海边疆区渤海遗址出土的釉陶[2]。

中国学者李红军分析了上京城址及北大墓地的材料,认为渤海城址、墓葬出土的三彩器是唐代中原产品[3]。

后来冯浩璋又对渤海釉陶进行了专题论述[4]。

他所依靠的资料与龟井明德相同,也主要是上京龙泉府、三陵4号墓、北大墓地等遗址出土品。

本文拟在前贤研究的基础上,结合最近发表的资料,探讨渤海遗址出土釉陶及瓷器的编年,分析其与唐代中原陶瓷的关系,考察其与高句丽釉陶及契丹早期陶瓷生产的关系。

不当之处,尚祈指正。

二为便于讨论,现将渤海遗址中釉陶、瓷器的发现情况简述如下。

1. 1934—1935年日本人发掘上京龙泉府的宫城、禁苑,出土了一些釉陶建筑构件及日用器[5]。

1964年的发掘在上京宫城西区的所谓“堆房”(釉陶盘5、盆1、双耳罐1、三足器1、器盖5、壶及砚台残片、瓦当3、青瓷碗片1、白瓷碗片1)、皇城东区官署(釉陶残片28,可辨器形者有盆、罐、器盖、砚台)、东半城1号佛寺(绿釉筒瓦24、鸱尾1、兽头13、黑釉瓷罐1、白瓷碗残片2)、城北9号佛寺(绿釉筒瓦数量不详、鸱尾2、兽头8)、西半城第一列第二坊的围墙(白瓷碗1)等处都发现了釉陶或瓷器,全部所获釉陶残片在1500片以上,绝大多数出在“堆房”。

渤海时期火炕研究

宋倩男;梁会丽

【期刊名称】《草原文物》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】渤海时期是东北地区火炕发展的重要阶段。

渤海国各类遗址目前发掘所见的火炕遗迹共70余处,按平面形状可划分为长方形、曲尺形和“U”形三种类型,并有单条烟道、双条烟道和三条烟道等多种构造。

本文通过对渤海时期火炕的形制结构分析,结合共出陶器的时代特征,探讨了渤海国火炕的演变情况及各发展阶段的特点。

【总页数】11页(P102-111)

【作者】宋倩男;梁会丽

【作者单位】黑龙江大学历史文化旅游学院

【正文语种】中文

【中图分类】K87

【相关文献】

1.渤海国时期满族建筑装饰特征研究

2.羁绊下的发展--渤海国时期满族建筑装饰艺术的局限性研究

3.应用生烃动力学方法研究渤海湾盆地埕岛油田成藏地质时期

4.“十四五”时期环渤海制造业高质量发展研究

5.新时期我国潜山油气藏的勘探工作研究——以渤海油田为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

写渤海国遗址的诗词及注释写渤海国遗址的诗词大全及注释渤海国遗址在黑龙江省宁安县东京城。

两处相距140公里左右。

渤海国是唐代以靺鞨族粟米部为主体建立的振国,亦称震国。

唐开元元年(713年)受唐册封,改称“渤海”,大祚荣受封为“左骁卫大将军渤海郡王”,以其地为“忽汗州”,加封“忽汗州都督”,定都于今敦化县; 到第三代王大钦茂迁都到上京龙泉府(即今黑龙江省宁安县东京城)。

当游览镜泊湖名胜时,即可泛舟至该地,凭吊古城遗迹。

渤海国全盛时“地方五千里”,史称“海东盛国”,建制与规模大多仿唐都长安城兴筑,分外城、内城、紫禁城。

城为方形,周长17.5公里,四面10门,城垣土筑,残高2米左右;内城在外城正中,周长2.5公里,城垣石筑,两边遗迹相仿。

附近还有渤海王族墓地,发掘出很多文物,碑文使用汉字,楷书700余,具有重要价值。

史载渤海与中原关系密切,曾先后130余次派人到长安,唐也十数次派人赴渤海。

渤海王子和贵族子弟均曾到中原,有诗为证。

疆里虽重海,诗书本一家。

盛勋归旧国,佳句在中华。

定界分秋涨,开帆到曙霞。

九门风月好,回首即天涯。

[诗名]送渤海王子归国[作者]温庭筠,原名岐,字飞卿,太原祁(在今山西)人,曾数举进士不中第,大中末始授方城尉。

温庭筠以文思神速著称,诗歌以外,还擅长音乐、辞赋,对唐代新兴的词,更有独到的'造诣,是晚唐写词最多的词人。

温庭筠与李商隐齐名,世称“温李”。

[注释]●疆里句:边疆的渤海国与中原的唐帝国虽远隔千山万水。

里,喻指中原唐帝国,是与远在东北的边疆之国相对而言。

●诗书句:两国读与写的是一样的诗、书。

渤海国王子来长安学习,自然要学汉语的诗、书。

●盛勋句:说王子学习优良,享有盛誉之后,今要返回渤海国。

●佳句句:王子学会了写诗,并有不少佳作,今学成回国,佳句可是留在了中原。

中华,是指当时中原华夏之地。

从这四句诗中看出以渤海国为代表的东北少数民族与中原人民之间自古有密切联系及深厚友谊。

渤海博物馆观后感前几天去了渤海博物馆,那一趟可真是让我收获满满啊!刚走进博物馆的时候,我就被那种庄严肃穆的氛围给笼罩住了。

你知道吗,那种感觉就像是突然穿越到了过去,要去揭开渤海那神秘的面纱一样。

馆里的展品啊,那可真是五花八门。

有古老的陶器,上面的花纹虽然已经有点模糊不清了,但还是能感觉到当时制作的用心。

我就站在那儿,看着那些陶器,脑子里就开始想象着古代渤海地区的人们是怎么生活的呢?他们是不是围坐在一起,用这些陶器盛着食物,有说有笑的?我觉得这真的很神奇,一件小小的陶器就能让我遐想这么多。

还有那些青铜器,在灯光的照耀下,泛着一种神秘的光泽。

我凑上前去看那些雕刻在上面的图案,有的是动物,有的像是一些奇怪的符号。

我心里就在想啊,这些图案肯定是有特殊意义的吧?也许是代表着当时人们的信仰,或者是他们部落的标志呢?不过呢,我也不是什么历史学家,这些都只是我的瞎猜啦,哈哈。

我印象特别深刻的是一个关于渤海古代建筑的展示区。

那些复原的模型做得可真精细啊!小到一块瓦片,大到整个建筑的布局,都让我惊叹不已。

我当时就想,古代的工匠们得多厉害啊,没有现在这么先进的工具,就能建造出这么壮观的建筑。

这要是放在现在,估计也得费好大的劲儿呢!我在那儿看了好久,真的是看不够啊。

在博物馆里转了一圈下来,我真是感触良多。

我感觉自己对渤海的历史文化有了更深的了解,不再是以前那种只知道个大概的模糊状态。

而且啊,这一趟也让我更加珍惜我们的历史文化遗产了。

你看啊,这些展品经历了那么多年的风风雨雨,能保存到现在,多不容易啊!我就想啊,我们现在的人是不是也应该为保护这些文化遗产做点什么呢?比如说,多来博物馆看看,多了解一些历史文化知识,这样我们就能更好地把这些文化传承下去了呀。

你看了这个博物馆也会有同样的感觉吗?如果还没去的话,我真心推荐你去体验一下!真的,你会有很多意想不到的收获呢!。

1.不悔梦归处,只恨太匆匆。

2.有些人错过了,永远无法在回到从前;有些人即使遇到了,永远都无法在一起,这些都是一种刻骨铭心的痛!

3.每一个人都有青春,每一个青春都有一个故事,每个故事都有一个遗憾,每个遗憾都有它的青春美。

4.方茴说:“可能人总有点什么事,是想忘也忘不了的。

”

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”

6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

渤海国的文化遗迹

刘琨初一八班

渤海国是我国唐代的一个地方政权,建于公元698年,亡于公元926年;历经229年,更迭15世王。

渤海国的疆域辽阔,包括我国东北大部分和现俄罗斯滨海边疆区及朝鲜北部的一部分。

靺鞨首领大祚荣在“旧国”,就是现在的吉林省敦化敖东城一带建立地方政权,他自称“震国王”。

公元705年,唐中宗派侍御史招慰大祚荣,大祚荣接受了唐的招慰。

公元713年,唐朝册封大祚荣为左骁卫员外大将军、渤海郡王。

公元719年三月,大祚荣去世。

公元755年渤海国王都从今吉林省和龙市(中京显德府),迁至宁安市渤海镇(上京龙泉府)。

这是牡丹江历史上第一个最大的行政建制所在地,成为当时东北与东北亚著名的大都市之一。

渤海共传15代王,第1代、第2代唐朝封为“渤海郡王”,从第3代起,唐朝晋封为“渤海国王”。

渤海政权正式国名是“渤海国”。

渤海国统治的200多年,这里农牧业、手工业、对外贸易发展很快,经济繁荣,为后来留下了大量文化遗产。

公元9世纪,靺鞨发展成为盛极一时的"海东盛国"。

渤海国时留下的古城墙、古建筑、古墓群到处可见。

渤海国上京龙泉府遗址是唐代渤海国上京龙泉府的城池遗址,俗称东京城,位于今黑龙江省宁安市渤海镇。

755年,渤海国三世王大钦茂自中京城迁至上京,从此成为国都。

上京为渤海国五京之首。

仿照唐长安城格式兴建,占地十六平方公里,分外城、内城和宫城。

外城为土墙,内城为石墙,宫城为玄武岩墙。

五座回廊相连的大殿排列在南北轴线上。

926年,辽国灭渤海建东丹国,929年,东丹国南迁辽阳,龙泉府被毁。

其遗址自1961年成为全国重点文物保护单位。

古城遗址内有个兴隆寺,是清代在渤海庙地上修建的。

寺内有渤海时代遗存至今的佛教石刻艺术品,如石灯憧、石龟跌和大石佛。

古城遗址一带还有一些渤海国墓葬、窑、桥等遗址。

八宝琉璃井的井壁历来说是用玄武岩砌成的。

其实从这一带有些地方的地下是火山熔岩形成的来看,说不定就是在玄武岩中开凿成的。

老宁安人为什么叫它八宝琉璃井呢?就是因为井壁上部横断面是呈八角形的。

到了中部,横断面才呈圆形,同时逐渐加宽,到下部才开始变窄。

这种凿成曲线的井壁,从工程力学理论来讲,显然是考虑到既能使地下水充溢进入,又能承受井壁外岩石泥土的压力。

至于把井口凿成八字形,不但让人感到好看,给人以审美的观感享受,也有一定科学道理。

总而言之,我们可以从这口井的构造上,看到一个多年前的造井人的聪明才智,也很有审美观念。

石灯幢位于黑龙江宁安县渤海镇西南的兴隆寺院内。

是唐代渤海时期保留下来唯一完整的大型石雕,原高6.4米,因塔刹损坏,现高6米,是用玄武岩雕琢迭筑而成。

由塔刹、相轮、塔盖、塔室、莲花托、中柱石、莲花座和底座等部分组成。

塔盖形似亭榭,八角攒尖,雕刻盖脊和瓦垄。

塔室镂空,亦为八面体,与塔盖相接处雕刻斗拱,具有中原木构特点。

塔室八面个雕刻长方窗孔,其上又有小窗孔。

中柱石之上的莲花托是仰莲,之下的莲花座是覆莲,均刻三瓣花片,层层重叠,犹如巨莲盛开。

雕刻细致,刀法娴熟,敦实古朴,巍然壮观,是渤海国代表性石刻珍品。

1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!”

2.老人们都笑了,自巨石上起身。

而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

3.石村不是很大,男女老少加起来能有三百多人,屋子都是巨石砌成的,简朴而自然。