2011计划71个协同创新中心范文

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:12

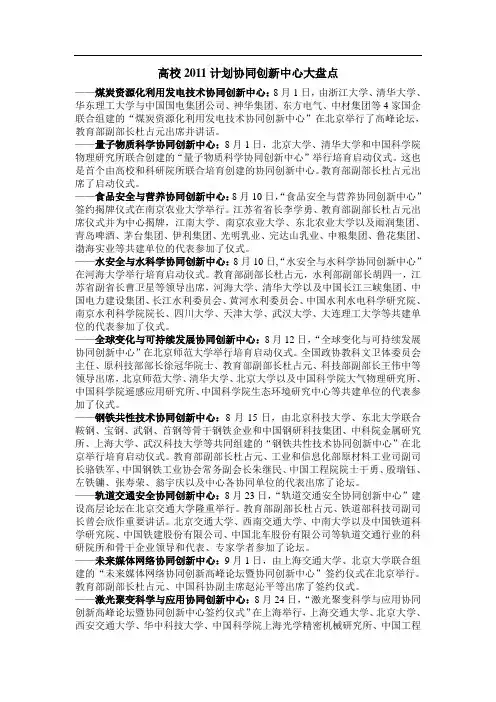

高校2011计划协同创新中心大盘点——煤炭资源化利用发电技术协同创新中心:8月1日,由浙江大学、清华大学、华东理工大学与中国国电集团公司、神华集团、东方电气、中材集团等4家国企联合组建的“煤炭资源化利用发电技术协同创新中心”在北京举行了高峰论坛,教育部副部长杜占元出席并讲话。

——量子物质科学协同创新中心:8月1日,北京大学、清华大学和中国科学院物理研究所联合创建的“量子物质科学协同创新中心”举行培育启动仪式。

这也是首个由高校和科研院所联合培育创建的协同创新中心。

教育部副部长杜占元出席了启动仪式。

——食品安全与营养协同创新中心:8月10日,“食品安全与营养协同创新中心”签约揭牌仪式在南京农业大学举行。

江苏省省长李学勇、教育部副部长杜占元出席仪式并为中心揭牌,江南大学、南京农业大学、东北农业大学以及雨润集团、青岛啤酒、茅台集团、伊利集团、光明乳业、完达山乳业、中粮集团、鲁花集团、渤海实业等共建单位的代表参加了仪式。

——水安全与水科学协同创新中心:8月10日,“水安全与水科学协同创新中心”在河海大学举行培育启动仪式。

教育部副部长杜占元,水利部副部长胡四一,江苏省副省长曹卫星等领导出席,河海大学、清华大学以及中国长江三峡集团、中国电力建设集团、长江水利委员会、黄河水利委员会、中国水利水电科学研究院、南京水利科学院院长、四川大学、天津大学、武汉大学、大连理工大学等共建单位的代表参加了仪式。

——全球变化与可持续发展协同创新中心:8月12日,“全球变化与可持续发展协同创新中心”在北京师范大学举行培育启动仪式。

全国政协教科文卫体委员会主任、原科技部部长徐冠华院士、教育部副部长杜占元、科技部副部长王伟中等领导出席,北京师范大学、清华大学、北京大学以及中国科学院大气物理研究所、中国科学院遥感应用研究所、中国科学院生态环境研究中心等共建单位的代表参加了仪式。

——钢铁共性技术协同创新中心:8月15日,由北京科技大学、东北大学联合鞍钢、宝钢、武钢、首钢等骨干钢铁企业和中国钢研科技集团、中科院金属研究所、上海大学、武汉科技大学等共同组建的“钢铁共性技术协同创新中心”在北京举行培育启动仪式。

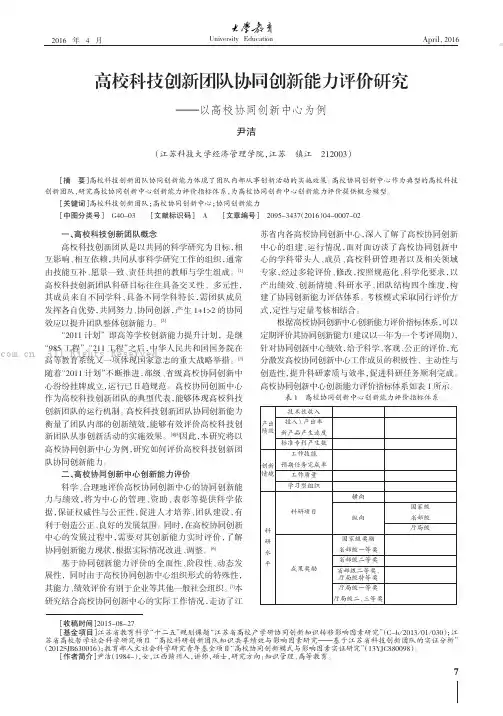

University Education [摘要]高校科技创新团队协同创新能力体现了团队内部从事创新活动的实施效果。

高校协同创新中心作为典型的高校科技创新团队,研究高校协同创新中心创新能力评价指标体系,为高校协同创新中心创新能力评价提供概念模型。

[关键词]高校科技创新团队;高校协同创新中心;协同创新能力[中图分类号]G40-03[文献标识码]A[文章编号]2095-3437(2016)04-0007-02高校科技创新团队协同创新能力评价研究尹洁(江苏科技大学经济管理学院,江苏镇江212003)2016年4月April ,2016University Education[收稿时间]2015-08-27[基金项目]江苏省教育科学“十二五”规划课题“江苏省高校产学研协同创新知识转移影响因素研究”(C-b/2013/01/030);江苏省高校哲学社会科学研究项目“高校科研创新团队知识共享绩效与影响因素研究———基于江苏省科技创新团队的实证分析”(2012SJB630016);教育部人文社会科学研究青年基金项目“高校协同创新模式与影响因素实证研究”(13YJC880098)。

[作者简介]尹洁(1984-),女,江西赣州人,讲师,硕士,研究方向:知识管理、高等教育。

一、高校科技创新团队概念高校科技创新团队是以共同的科学研究为目标,相互影响、相互依赖,共同从事科学研究工作的组织,通常由技能互补、愿景一致、责任共担的教师与学生组成。

[1]高校科技创新团队科研目标往往具备交叉性、多元性,其成员来自不同学科,具备不同学科特长,需团队成员发挥各自优势,共同努力、协同创新,产生1+1>2的协同效应以提升团队整体创新能力。

[2]“2011计划”即高等学校创新能力提升计划,是继“985工程”、“211工程”之后,中华人民共和国国务院在高等教育系统又一项体现国家意志的重大战略举措。

[3]随着“2011计划”不断推进,部级、省级高校协同创新中心纷纷挂牌成立,运行已日趋规范。

教育部地球空间信息技术协同创新中心 2011计划教育部地球空间信息技术协同创新中心是一个重要的科研机构,成立于2011年。

该中心的目标是通过协同创新来推动地球空间信息技术的发展,提升我国在这一领域的国际竞争力。

地球空间信息技术是一门涉及地球空间信息获取、处理、分析和应用的综合学科。

它涵盖了遥感技术、地理信息系统、导航定位技术、地球观测技术等多个智能领域。

地球空间信息技术的发展对于现代社会的可持续发展、资源管理和环境保护等方面具有重要意义。

教育部地球空间信息技术协同创新中心的2011计划是该中心在成立时确定的一系列发展目标和任务。

这一计划的主要内容包括人才培养、科研创新、产业合作等方面。

首先,人才培养是该中心的重要任务之一。

中心计划通过开设研究生课程、举办学术交流活动等方式来培养高水平的研究生和科研人员。

中心鼓励学生深入学习地球空间信息技术的基础理论和前沿技术,培养他们的创新思维和解决实际问题的能力。

其次,科研创新是中心的核心任务之一。

中心鼓励科研人员积极开展基础研究和应用研究,推动地球空间信息技术的创新发展。

中心将组织开展一系列科研项目,包括遥感数据处理算法的研究、地理信息系统的开发等。

中心还将与其他科研机构合作,共同推动地球空间信息技术的研究和应用。

此外,中心计划推动产业合作,促进地球空间信息技术的产业化发展。

中心将与地球空间信息技术相关的企业、政府部门等进行合作,共同开展技术研发、新产品推广等活动。

中心将为企业提供技术咨询、人才培养等支持,帮助企业提升技术水平和市场竞争力。

教育部地球空间信息技术协同创新中心成立以来,取得了可喜的成绩。

中心的科研人员在遥感技术、导航定位技术等方面取得了一系列重要研究成果。

中心的研究项目得到了政府和企业的广泛支持,为我国地球空间信息技术的发展做出了积极贡献。

在未来,教育部地球空间信息技术协同创新中心将继续推动地球空间信息技术的发展。

中心将加强与国内外科研机构、高校和企业的合作,共同攻关重大科研项目,促进地球空间信息技术的创新发展。

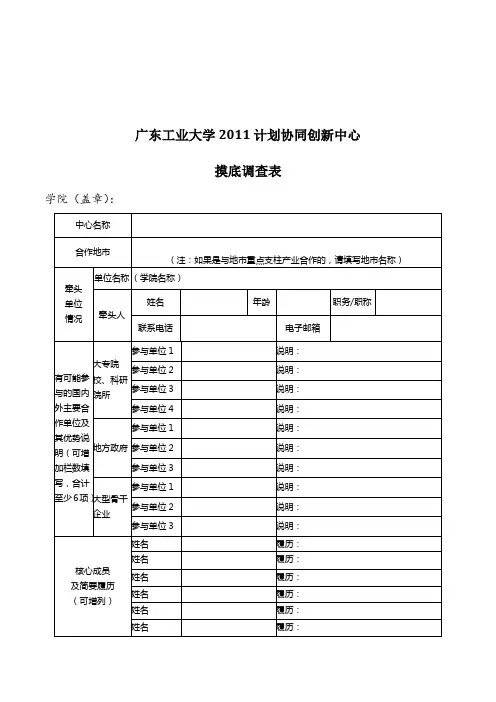

广东工业大学 2011 计划协同创新中心 摸底调查表

学院(盖章) :

中心名称 合作地市

(注:如果是与地市重点支柱产业合作的,请填写地市名称)

牵头 单位 情况

单位名称 (学院名称) 姓名 牵头人 联系电话 参与单位 1 电子邮箱 说明: 说明: 说明: 说明: 说明: 说明: 说明: 说明: 说明: 说明: 履历: 履历: 履历: 履历: 履历: 履历: 年龄 职务/职称

参与单位 2 有可能参 校、科研 参与单位 3 与的国内 院所 外主要合 作单位及 其优势说 明(可增 加栏数填 写,合计 大型骨干 至少 6 项) 企业 参与单位 4 参与单位 1 地方政府 参与单位 2 参与单位 3 参与单位 1 参与单位 2 参与单位 3 姓名 姓名 核心成员 及简要履历 (可增列) 姓名 姓名 姓名 姓名

大专院

学科名称 依托的重点学科及 其特色与优势 学科名称 学科名称 平台名称

支撑的科研平台 室、研究中心、工程 中心等,至少要有 1 个省级平台) 拟建协同创新中心 的协同创新方向 及对行业或产业 的重要性和必要性 分析 (300 字内) 拟建协同创新中心 为什么需要协同创 新, 需要哪些协同创 新资源 (100 字内) 拟建协同创新中心 在行业或产业中所 处地位与优势分析 (300 字内) 拟建协同创新中心 将对哪些区域(地 市) 的哪些产业具有 哪些支持创新的服 务和支撑作用 (200 字内) 拟建协同创新中心 可能采用的协同创 新模式与相应的机 制体制的建议 (200 字内)

(注: 包含重点实验平台名称 平台名称 平台名称

。

协同创新中心发展现状及探究作者:李一辰孙玲王雅楠来源:《山东青年》2020年第08期摘要:高等学校创新能力提升计划是针对科学研究、学科融合发展、人才培养三位一体全面发展的中国高等教育的战略改革。

本文针对协同创新中心发展现状,以机制体制、人才培养及队伍建设、纵深发展展开研究,建议协同创新中心突破机制体制壁垒建立伙伴关系,形成创新共同体以保证其能长期稳定的运行,推进高校企业发展和人才培养,提升社会服务能力。

关键词:协同创新;伙伴关系;创新共同体一、“2011计划”协同创新中心建设背景介绍“2011计划”是国家在高等教育领域启动的第三项国家工程,以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,深化高校机制体制改革,转变高校创新方式。

该计划按照“国家急需、世界一流”的要求,结合国家中长期教育、科技发展规划纲要,发挥高校多学科、多功能的优势,积极联合国内外创新力量,有效聚集创新要素和资源,构建协同创新的新模式,形成协同创新的新优势。

教育部、财政部联合印发《2011协同创新中心建设发展规划》[1]明确协同创新中心建设原则及重要任务,并对通过认定的2011协同创新中心提出“2011协同创新中心政策支持意见”,充分给予中心在机制体制改革、人事改革、人才培养等方面发展优先权、自主权。

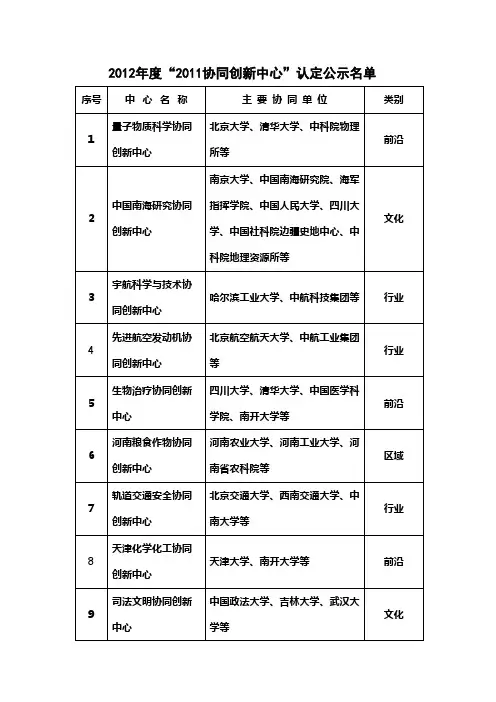

通过认定的国家级协同创新中心为38家,覆盖 14 个省份,且基本分布在中、东部地区。

京(9)、苏(5)、沪(4)、湘(3)、浙(3)5 省(直辖市)占据 24 席,川、鄂、闽、津、陕各占 2 席,辽、豫、黑、皖各占 1 席。

[2]根据重大需求划分,分为面向科学前沿、面向文化传承创新、面向行业产业和面向区域发展四种类型,涵盖量子物理、司法文明、化学化工、生物医药、航空航天、轨道交通、军民共建等多个国家发展重大需求领域。

协同创新中心作为一个创新综合体,将高校、科研机构、企业及政府功能部门整合,将支持政策、科研实力和生产工厂一体化。

在创新环境、创新能力、创新实力上,都是高度匹配,是目前较为前沿的的协同创新模式。

高校做好“2011计划”协同创新中心培育组建的若干思考范瑞泉;张莉恒;梁丹

【期刊名称】《科技管理研究》

【年(卷),期】2013(000)018

【摘要】在分析“2011计划”的核心内容和对首批批准的协同创新中心共同特点分析的基础上,结合中山大学在组建协同创新中心中心过程中的体会,提出做好“2011计划”协同创新中心培育组建的若干思考,以期为高校组建和培育“2011计划”协同创新中心提供参考。

【总页数】4页(P86-89)

【作者】范瑞泉;张莉恒;梁丹

【作者单位】中山大学医学科学处,广东广州 510080;中山大学医学科学处,广东广州 510080;中山大学医学科学处,广东广州 510080

【正文语种】中文

【中图分类】G311;G322.23

【相关文献】

1.高校协同创新中心培育建设的问题及思考 [J], 车玮

2.培育与建设民办高校大学精神的若干思考 [J], 张朝霞

3.盯牢受众需求,培育核心竞争力——做好党报重大主题报道的若干思考 [J], 钟荣华

4.高校研究生学术品德培育研究\r——基于基因编辑婴儿事件的若干思考 [J], 陈

莉;高铭竺

5.关于培育高校大学生创客教育的若干思考 [J], 高燕南

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

教育部、财政部关于印发《2011协同创新中心建设发展规划》、《2011协同创新中心政策支持意见》、《2011协同创新中心认定暂行办法》等三个文件的通知【法规类别】教育综合规定【发文字号】教技[2014]2号【发布部门】教育部财政部【发布日期】2014.04.05【实施日期】2014.04.05【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件教育部、财政部关于印发《2011协同创新中心建设发展规划》等三个文件的通知(教技[2014]2号)各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、财政厅(局),新疆生产建设兵团教育局、财务局,有关部门(单位)教育、财务司(局),教育部直属各高等学校:现将《2011协同创新中心建设发展规划》《2011协同创新中心政策支持意见》《2011协同创新中心认定暂行办法》印发给你们,请按照执行。

各地方、高校及相关部门要依据上述文件,认真做好协同创新中心的规划、组织和培育工作,加强顶层设计,做好统筹部署,围绕国家、行业以及区域的重大需求,结合自身优势与特色,积极组织开展多种形式的协同创新;针对当前高校改革整体性和系统性推进的要求,发挥高校改革的主动性和创造性,切实落实各方面的政策支持措施,真抓实干,务求实效;积极联合国内外优势力量,广泛汇聚创新要素与资源,深入推动机制体制改革,努力营造协同创新的环境和氛围。

教育部财政部2014年4月5日2011协同创新中心建设发展规划实施“高等学校创新能力提升计划”(以下简称“2011计划”)是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,全面提高高等教育质量,支撑人力资源强国和创新型国家建设的重要举措。

是深化教育领域综合改革,推进高等教育与科技、经济、文化更加紧密结合的重要抓手。

为了进一步加强宏观指导,明确教育部、财政部组织认定并给予支持的2011协同创新中心建设的指导思想、建设原则、重点任务、发展目标和领域布局,更有针对性地引导高校和地方协同创新中心的培育与组建,经“2011计划”领导小组研究决定,特制定本规划。

地方高校参与“2011计划”协同创新的思考作者:吕剑红来源:《黑龙江教育·高校研究与评估》2013年第08期摘要:文章分析了“高等学校创新能力提升计划”即“2011计划”对地方高校发展的意义,并从增强紧迫感和危机感、瞄准目标与加强协作、建立完善政策激励机制、更加重视优秀年轻人才培养等方面,提出了地方高校贯彻实施“2011计划”参与协同创新对策。

关键词:“2011计划”;地方高校;协同创新中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2013)08-0008-02“2011计划”即“高等学校创新能力提升计划”,是胡锦涛同志2011年在清华大学百年校庆讲话中提出要积极推动协同创新,通过体制机制创新和政策项目引导,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,建立协同创新的战略联盟,促进资源共享,联合开展重大科研项目攻关,在关键领域取得实质性成果。

为了落实胡锦涛同志指示,教育部、财政部决定启动实施2011计划,并于2012年3月23日在全面提高高等教育质量工作会上联合颁发了《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》。

“2011计划”的总体思路是:面向需求、推动改革、探索模式、提升能力,即以国家急需,世界一流为根本出发点,以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,探索建立面向科学前沿、行业产业、区域发展和文化传承创新重大需求的四类创新模式,重点推进组织管理、人事制度、人才培养、人员考评、科研模式、资源配置方式、国际合作、创新文化建设等八个方面的机制体制改革。

一、“2011计划”对地方高校发展的意义按照目前约定俗成的分类,我国高校被区分为“985高校”、“211工程高校”、教育部属重点高校、地方高校等几类。

其中地方高校通常是指行政关系隶属于各省、市、自治区,主要依靠地方政府财政供养,由地方行政部门划拨经费的普通高等学校。

据有关数据不完全统计,目前我国有各级各类地方高校2500多所,占全国普通高校总数95%以上。

试论云南省各高校的协同创新——以“2011 计划”为背景作者:周俊瑜来源:《教育教学论坛》 2014年第25期周俊瑜(云南大学高等教育研究院,云南昆明650000)摘要:协同创新是“2011计划”的重中之重,协同创新调动了高校、科研机构企业、政府等各主体的积极性,强调优势互补的“大协同”。

所以云南各主体不但要通力合作,共同进步。

而且,云南高校要找到自身位置,发挥自身优势,做到“同中有特”,不迷失自己,做到真正意义上的自主创新和可持续发展,推动云南高校的内涵式发展。

关键词:协同创新;“2011计划”;大协同;合作;单干中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2014)25-0045-022011年4月24日,胡锦涛同志在清华大学百年校庆上的重要讲话中明确指出,要积极推动协同创新,“2011计划”由此诞生。

2012年3月22日,国家“全面提高高等教育质量”工作会议联合颁发了《教育部财政部关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》,决定启动实施“2011计划”,协同创新是它的核心使命。

自“2011计划”一提出,协同创新就成为了高校甚至是社会的热点话题,协同创新为高校的内涵式发展描绘了一幅美好的蓝图。

一、协同创新的内涵协同创新是企业、政府、知识生产机构(大学、研究机构)、中介机构和用户等为了实现重大科技创新而开展的大跨度整合的创新组织模式。

协同创新是通过国家意志的引导和机制安排,促进企业、大学、研究机构发挥各自的能力优势、整合互补性资源,实现各方的优势互补,加速技术推广应用和产业化,协作开展产业技术创新和科技成果产业化活动,是当今科技创新的新范式。

协同创新是多个利益主体的合作,不同主体因为有各自的出发点,会出现不同利益主体之间的博弈,所以需要有国家的宏观调控,以平衡各主体间的关系,但是国家要掌握好这个度,如果国家过度参与,将会造成不公平等更严重的后果。

“2011计划”是以国家需求为导向,建立跨主体的协同创新中心,各主体进行实质性合作。

协同创新发展中心建设方案汇报尊敬的领导、各位专家:大家好!今天我将向大家汇报一个协同创新发展中心的建设方案。

随着时代的进步和经济发展的要求,创新已经成为推动社会发展的重要驱动力。

为了进一步提升我国创新能力和加强科学研究成果的转化应用,我们提出了建设一个协同创新发展中心的方案。

一、背景与意义作为一个创新型国家,我国在科学技术方面取得了长足的进步,但与发达国家相比,我国的创新能力仍然存在一定差距。

目前,我国的创新主要集中在企事业单位和高等院校中,缺乏跨学科、跨领域的合作和创新环境。

因此,建立一个协同创新发展中心既有重大的现实意义,也有长远的战略意义。

建设协同创新发展中心可以促进不同单位之间的合作与交流,提高创新研究的效率和质量。

通过搭建各种科学研究的平台和资源共享的机制,不同单位之间可以加强交流,共同解决复杂的科学难题,促进科研成果的转化与应用。

二、建设目标与内容1.建设目标:-提升创新研究的水平和效率;-加强跨学科、跨领域的合作和交流;-推动科研成果的转化应用。

2.主要内容:-建立科技资源共享平台:通过建立一个集中管理、统一共享的科技资源平台,集合各种资源供单位使用,提高科研环境的公平性和便捷性。

-搭建交流合作机制:通过举办学术研讨会、合作研究项目等方式,促进不同单位之间的交流与合作,实现资源共享和优势互补。

-推进科研成果转化:建立一个科技成果孵化基地,提供创业支持和专业服务,推动科研成果的商业化和产业化。

三、建设步骤与计划1.建设步骤:-确定建设方案与目标;-筹集资金与资源;-成立协同创新发展中心主体;-建立各种机制与平台;-进行科研成果的转化与应用。

2.建设计划:-第一年:建立协同创新发展中心主体,制定相关管理制度和政策,筹备科技资源共享平台。

-第二年:完善科技资源共享平台,搭建交流合作机制,开展合作研究项目。

-第三年:推进科研成果的转化和应用,建立科技成果孵化基地,提供创业支持和专业服务。

四、建设保障与风险控制1.建设保障:-加强组织领导与管理,确保建设方案的顺利实施;-落实资金和资源的筹集,确保建设经费的充足;-强化团队建设和人才引进,确保协同创新发展中心的运作和发展。

江西省教育厅关于公布第四批江西省“2011协同创新中心”认定结果的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 江西省教育厅关于公布第四批江西省“2011协同创新中心”认定结果的通知赣教高字〔2015〕38号各有关高校:根据《江西省高等学校创新能力提升计划实施意见》,经学校申报、专家评审、网上公示,并报经省政府同意,认定第四批江西省“2011协同创新中心”12个(名单见附件),现予以公布。

希望各牵头高校在认定申报书的基础上,进一步完善协同创新中心的组织管理体制和运行机制,抓紧制订中心未来四年的发展规划,进一步明确年度发展目标,尽快启动中心的建设。

要以“2011协同创新中心”的建设为契机,围绕国家和江西经济社会发展需求,加强与省内外高校、科研院所及企业等单位的协同,加大体制机制创新力度,全面提升人才、学科、科研三位一体的创新能力,为“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”作出新的更大贡献。

附件:第四批江西省“2011协同创新中心”认定名单江西省教育厅2015年7月24日附件第四批江西省“2011协同创新中心”认定名单序号中心名称类别牵头单位负责人1江西陶瓷文物遗存保护暨御窑研究协同创新中心文化传承景德镇陶瓷学院郭杰忠2江西省大学生思想政治教育(德育)协同创新中心文化传承南昌大学胡永新3法治江西建设协同创新中心区域发展江西财经大学邓辉4中国社会转型研究协同创新中心区域发展江西师范大学张艳国5江西省生物药物与生物技术协同创新中心行业产业南昌大学辛洪波6江西省果蔬采后处理关键技术与质量安全协同创新中心区域发展江西农业大学陈金印7先进传感器件与系统集成协同创新中心行业产业江西师范大学顾刚8稀有金属冶金全流程一体化控制协同创新中心行业产业华东交通大学杨辉9铜资源开发利用及精深加工协同创新中心行业产业江西理工大学杨斌10经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心行业产业江西警察学院程小白11赣南油茶产业开发协同创新中心行业产业赣南医学院韩立民12天然药物活性成分研发与应用协同创新中心区域发展宜春学院郭孟萍——结束——。

湖南农业大学学报(社会科学版) 2019年4月 第20卷第2期Journal of Hunan Agricultural University (Social Sciences), Apr. 2019, 20(2):084–090DOI: 10.13331/ki.jhau(ss).2019.02.012“2011协同创新中心”绩效及其影响因素分析刘天佐1,张顺衡2(湖南农业大学公共管理与法学学院,湖南长沙 410128)摘 要:基于DEA-Topit模型对H省立项资助的35个“2011协同创新中心”绩效(投入产出效率)及其影响因素进行了实证研究,结果表明:15个协同创新中心投入产出高有效、3个弱有效、17个低(无)效率,显示H 省立项的35个项目整体绩效水平不高,且各学科间绩效差异较大。

学科排名、高校所在地域、高校层级分类以及项目所属学科类型与“2011协同创新中心”绩效存在正相关性;学位点数量与“2011协同创新中心”绩效呈显著负相关性。

政府在推进协同创新过程中,应尽量打破项目遴选校际间平衡的思维,充分发挥平台优势,提升各协同高校的共享共建水平;着力提升学位点竞争实力,提高人才培养质量;实施分类评价与指导,健全项目持续支持与淘汰机制。

关 键 词:2011协同创新中心;绩效;影响因素中图分类号:F812.5 文献标志码:A 文章编号:1009–2013(2019)02–0084–07Performance and influencing factors of the of 2011 Collaborative Innovation CenterLIU Tianzuo, ZHANG Shunheng(Shcool of Public Administration and Law, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)Abstract: Based on DEA-Topit model, this paper empirically studies the performance (input-output efficiency) and its influencing factors of 35 “2011 Collaborative Innovation Centers” funded by H province. The results show that the input-output efficiency of 15 Collaborative Innovation Centers is high, 3 weak and 17 low (no) efficiency. It shows that the overall performance level of 35 projects funded by H province is not high, and the performance differences among disciplines are large. Discipline ranking, university location, university level classification and project subject type are positively correlated with the performance of “2011 Collaborative Innovation Center”. The number of degree points is negatively correlated with the performance of “2011 Collaborative Innovation Center”. In the process of promoting collaborative innovation, the government should try its best to break the balanced thought among the universities in project selection, give full play to the advantages of the platform, and enhance the level of sharing and co-construction among the collaborative universities; focus on enhancing the competitiveness of degree points and improving the quality of personnel training; implement classified evaluation and guidance, and improve the mechanism of sustained project support and elimination.Keywords: 2011 Collaborative Innovation Center; performance; influencing factors一、问题的提出2012年,教育部、财政部联合印发《高等学校创新能力提升计划》,正式启动实施国家层面的收稿日期:2019-03-20基金项目:湖南省哲学社会科学规划课题 (16JD03);湖南省教育科学规划课题 (16YBA194)作者简介:刘天佐(1964—),男,湖南衡阳人,博士,教授,研究方向为教育财政与公共项目绩效评价。

附:71个协同创新中心(“2011”计划)名单1、科学与社会协同发展研究中心:中国科学院学部,清华大学2、气候变化研究中心:中国科学院学部,北京大学3、肿瘤学研究协同创新中心:中山大学,复旦大学,中国医学科学院4、天津化学化工协同创新中心:南开大学,天津大学5、量子调控研究协同创新中心:南京大学,中国科学技术大学6、量子物质科学协同创新中心:清华大学,北京大学,中国科学院物理研究所7、太空信息工程协同创新中心:西安交通大学,西安卫星测控中心,中国空间技术研究院西安分院,中国科学院西安光学精密机械研究所8、先进地面交通创新联盟:北京理工大学,东南大学,哈尔滨工业大学,华中科技大学,清华大学,同济大学9、绿色交通技术产学研协同创新联盟:武汉理工大学,长安大学,大连海事大学、重庆交通大学、长沙理工大学10、生物技术药物研发与成果转化协同创新联盟:四川大学,北京大学,清华大学,复旦大学,浙江大学等11、国家清洁能源协同创新中心:南京大学,协鑫集团12、中国燃料电池汽车技术创新战略联盟:同济大学,清华大学,武汉理工大学,重庆大学等13、拓扑材料科学与技术上海协同创新平台:上海交通大学,复旦大学,上海技术物理研究所,上海微系统所等14、司法文明协同创新中心:中国政法大学,吉林大学,武汉大学15、知识经济与法制发展协同创新中心:中南财经政法大学,中国政法大学,北京大学16、中国西部文化创意产业协同创新研究中心:西安交通大学,香港理工大学17、主要粮食作物生物学协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学18、畜禽健康养殖协同创新中心:中国农业大学,华中农业大学,西北农林科技大学19、合肥物质科学技术中心:中科院合肥物质科学研究院,中国科学技术大学20、经济学理论与实践协同创新中心:上海财经大学,清华大学,西南财经大学21、中华创新药物联合研究中心:北京大学、台湾大学、香港大学、澳门大学22、“两型社会”建设协同创新中心:中南大学,湖南大学,武汉大学,湖南科技大学23、玉米水稻小麦生物学协同创新中心:中国农业大学,西北农林科技大学,华中农业大学24、能源材料化学协同创新中心:厦门大学,复旦大学,中国科学技术大学25、生物医用材料2011协同创新中心:四川大学,华南理工大学,武汉大学26、钢铁共性技术协同创新中心:北京科技大学,东北大学,钢铁研究总院27、水安全与水科学协同创新中心:河海大学,清华大学,长江三峡集团28、先进磷化工技术与装备协同创新联盟:四川大学,厦门大学,清华大学,华东理工大学,武汉工程大学29、轨道交通安全协同创新中心:北京交通大学,西南交通大学,中南大学30、特殊区域公路大通道协同创新中心:长安大学牵头,同济大学、大连海事大学、长沙理工大学、重庆交通大学、武汉理工大学、交通运输部公路科学研究院、交通运输部科学研究院、招商局重庆交通科研设计院有限公司、中国建筑材料集团有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交西安筑路机械有限公司、中国智能交通系统有限公司、郑州宇通客车股份有限公司等单位协同31、长江黄金水道绿色和安全技术协同创新中心:武汉理工大学,河海大学,重庆交通大学,上海海事大学,长沙理工大学32、阻燃材料与技术协同创新联盟:四川大学,中国科学技术大学,上海交通大学,北京理工大学,北京化工大学,浙江大学,东北林业大学,公安部四川消防研究所,公安部天津消防研究所等33、雷达技术协同创新中心:西安电子科技大学,国防科技大学,哈尔滨工业大学,北京理工大学,电子科技大学,中国电子科技集团,空军装备研究院,海军装备研究院,中国航天科工集团二院,中国航天科工集团三院,中国航天科技集团五院,中科院电子所34、马克思主义协同创新中心:中国人民大学,复旦大学,武汉大学,中山大学,中央编译局,中国社会科学院35、农业高效用水协同创新中心:西北农林科技大学,中国农业大学,武汉大学36、有机发光显示(OLED)协同创新中心:华南理工大学,清华大学,上海大学,东南大学37、中国金融发展与金融安全协同创新中心:西南财经大学,国家审计署,中国银监会,中国人民大学,武汉大学38、山西煤炭资源可持续开发利用协同创新中心:太原理工大学,中北大学,中科院山西煤化所,焦煤集团,太重煤机等单位39、无线通信技术协同创新中心:东南大学,清华大学,电子科技大学,华南理工大学,哈尔滨工业大学,南京邮电大学,重庆邮电大学40、气象灾害预警预报与评估协同创新中心:南京信息工程大学,中国科学院大气物理研究所,国家气象中心,国家气候中心,中国气象科学研究院,中国人民解放军理工大学,成都信息工程学院,中国电子科技集团公司第十四研究所41、中国文化“走出去”协同创新中心:北京外国语大学,中国人民大学,罗马大学,国际汉学会42、中国财政发展2011协同创新中心:中央财经大学,上海财经大学,中南财经政法大学,东北财经大学,江西财经大学,山东财经大学,北京国家会计学院,上海国家会计学院,厦门国家会计学院43、现代中药协同创新中心:天津中医药大学、中国中医科学院中药研究所、浙江大学药学院中药科学与工程学系、天津国际生物医药联合研究院、天士力制药集团股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司44、首都世界城市顺畅交通协同创新中心:北京工业大学、北京交通大学、清华大学、北方工业大学、北京建筑工程学院、北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、交通运输部公路科学研究院、北京城市排水集团有限责任公司、北京市政路桥建设控股(集团)有限公司45、高端制造装备协同创新中心:西安交通大学,浙江大学、华中科技大学、华南理工大学46、膜分离技术协同创新中心:天津工业大学牵头,由天津工业大学、上海交通大学、天津大学、中国纺织科学研究院、中科院生态环境研究中心、国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、中海油天津化工研究设计院及天津膜天膜科技股份有限公司组成。

47、物联网技术与应用协同创新中心:南京邮电大学、东南大学、中国矿业大学、北京邮电大学、中国药科大学、台湾物联网联盟。

48、海洋运输绿色与安全技术协同创新中心:大连海事大学、长安大学、重庆交通大学、长沙理工大学、哈尔滨工程大学、海军大连舰艇学院、集美大学、上海海事大学、武汉理工大学等协同。

49、煤炭高效安全开发协同创新中心:中国矿业大学与中国矿业大学(北京)联合科研院所、企业、高校[协同高校为辽宁工程技术大学、河南理工大学、山东科技大学、西安科技大学、湖南科技大学、安徽理工大学、太原理工大学、华北科技学院组建。

50、深海工程与舰船技术协同创新中心:由哈尔滨工程大学牵头,武汉理工大学,大连理工大学,天津大学,华南理工大学,江苏科技大学等校协同。

51、中国特色社会主义经济协同创新中心:南开大学、南京大学、国家统计局科学研究所共同组建。

52、世界文明与区域研究协同:北京大学、南开大学、中国社会科学院欧洲研究所联合成立。

53、替代石油路线大型化工过程与装备技术协同创新中心:华东理工大学、华南理工大学、清华大学、浙江大学、大连理工大学54、广东高端制造装备协同创新中心:华南理工大学、北京化工大学、清华大学55、苏州纳米科技协同创新中心:苏州工业园区管委会为主导,苏州大学牵头,中国科技大学、中科院苏州纳米所、西安交通大学、东南大学、江苏省纳米技术产业创新联盟等单位参与。

56、小麦玉米周年高产高效生产协同创新中心:山东农业大学中科院遗传与发育生物学研究所河北农大青岛农大山东省农科院山东登海种业股份有限公司山东金正大股份有限公司57、海外华文教育与中华文化传播协同创新中心:该协同创新中心由华侨大学牵头,与中国社会科学院文化研究中心、中国华文教育基金会、暨南大学、世界华语文教育学会、社会科学文献出版社等协同组建,主管部门为国务院侨办。

58、中国滨海金融协同创新中心:天津财经大学、中央财经大学、南开大学、中国人民银行金融研究所、中国社会科学院金融研究所共同协作。

59、社会转型与社会管理协同创新中心:牵头单位:中国人民大学;参与单位:复旦大学、南京大学、国家发展和改革委员会社会发展司、国家统计局、人力资源与社会保障部、国家人口与计划生育委员会、民政部、国家宗教局等政府部门和中国劳动保障科学研究院、国务院发展研究中心社会发展部、中国社会科学院社会发展战略研究院、国际社会调查组织(ISSP)、东亚社会社会调查(EASS)、美国芝加哥大学、美国密西根大学社会科学研究院、法国社会科学高等研究院等国内外科研院所。

60、中国企业“走出去”协同创新中心:对外经贸大学牵头,商务部、浙江省义乌市、国家开发银行、联合国贸发会议、联合国工发组织、日内瓦国际贸易与可持续发展中心为协同单位。

61 电动汽车与分布式能源协同创新中心:合肥工业大学牵头,上海交通大学、武汉大学、东风汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司、中国南方电网有限责任公司、合肥市人民政府、美国俄亥俄州立大学、澳大利亚迪肯大学等10家单位协同参与。

该中心旨在汇聚国内外电动汽车及分布式能源领域的优质资源,构建人才高地、培养创新人才、建设创新平台、形成一流学科、突破关键核心技术、开发自主知识产权产品,建设能服务国家重大战略和解决行业重大关键技术问题的国家级协同创新基地。

62、资源化工绿色过程与产品协同创新中心:北京化工大学牵头,清华大学、中国科学院过程工程研究所参加的“共性技术联合研发中心”。

携手中国石油化工集团公司、中粮集团有限公司、中国化工集团公司3家龙头企业组建的“资源化工绿色过程与产品协同创新中心”。

主要研发领域包括材料结构设计、绿色新工艺开发及化工工艺优化集成等。

63、天津医学表观遗传学协同创新中心:天津医科大学、南开大学,依托天津医科大学在医学表观遗传学研究领域的领先优势及其在恶性肿瘤、心脑血管和代谢性疾病的临床优势,南开大学在生命科学、药学等方面的优势,联合北京大学、华大基因有限公司及瑞典卡罗林斯卡分子医学中心(CMM)等研究机构和企业,共同开展科研攻关。

64、湖南数字中医药协同创新中心:由湖南中医药大学牵头的数字中医药协同创新中心近日成立。

该中心依托湖南中医药大学4个国家级平台及基地,中国中医科学院、天津中医药大学、福建中医药大学、湖南省中医药研究院等为参与单位。

65、网络计算与信息处理技术协同创新中心:国家计算机网络应急技术处理协调中心、北京航空航天大学共同建设。

66、先进航空发动机协同创新中心:北京航空航天大学、中航工业共同建设。

67、通航时代协同创新中心:北京航空航天大学、中航工业集团下属的中航重机股份有限公司、北京市昌平区人民政府、北京汽车集团有限公司共同建设。