中韩换喻表现对照研究

- 格式:pdf

- 大小:3.21 MB

- 文档页数:6

中韩成语俗语中动物象征意义的对比研究一、本文概述动物在中韩两国的成语和俗语中都有着丰富的象征意义,这些象征意义反映了两国人民对于动物特性的独特理解和文化认知。

本文旨在通过对比中韩成语和俗语中动物的象征意义,揭示两国文化间的共性与差异,为跨文化交流和理解提供新的视角。

本文将首先分别概述中韩两国成语和俗语中动物象征意义的基本情况,包括常见的动物形象及其象征意义,以及这些象征意义在两国文化中的体现。

接着,通过对比分析,找出两国文化中动物象征意义的共同点和差异点,并探讨这些共性和差异背后的文化原因和社会背景。

本文的研究方法主要包括文献综述和对比分析。

我们将收集大量中韩两国的成语和俗语,筛选出其中涉及动物象征意义的例子,进行系统的整理和分析。

通过对比分析,我们将揭示两国文化中动物象征意义的异同,并探讨这些异同对跨文化交流的影响。

本文将总结研究成果,指出中韩成语和俗语中动物象征意义对比研究的意义和价值,为未来的跨文化交流和文化理解提供借鉴和参考。

通过本文的研究,我们期望能够增进对两国文化的理解和尊重,促进中韩两国人民的友好交流和合作。

二、中韩成语俗语中动物象征意义的概述动物在中韩两国的成语和俗语中常常被用作象征元素,反映出两国人民对动物特性的深入理解和文化寓意。

这些象征意义往往源于动物的生活习性、外貌特征以及人们对动物的普遍印象和感受。

在中国文化中,许多动物被赋予了特殊的象征意义。

例如,龙和凤分别代表皇权和吉祥,常常出现在古代的皇家建筑和艺术品中。

而狗则常常象征着忠诚和勇敢,如成语“狗马声色”中的狗就是指忠诚。

另外,一些动物也因其生活习性而被赋予特定的象征意义,如狐狸象征着狡猾,鹤象征着长寿等。

韩国文化中,动物的象征意义与中国有所不同,但也同样丰富多彩。

例如,在韩国,老虎被视为勇猛和力量的象征,常常出现在韩国的传统艺术和文学作品中。

而牛则象征着勤劳和坚韧,这在韩国的农村社会中尤为显著。

一些动物在韩国文化中也具有特殊的象征意义,如喜鹊象征着好运和幸福,乌鸦则被视为不祥之兆。

韩中感情表现惯用语对比研究本文旨在研究中韩两国之间针对情感表达的惯用语上存在的不同之处。

针对这一问题,本文分析了中国、日本和韩国之间情感性表达的文化差异,考察和比较了不同国家之间历史文化等因素影响下的情感性表达特点,并重点关注两国间情感表达领域中所存在的差异。

本文还根据有关研究分析了中韩两国间情感性语言表现方面的具体呈现,以及有关两国友好关系的影响。

在最后,本文探讨了两国的情感性语言表达方式的差异性以及其给两国友好关系所造成的影响。

在中国,人们更倾向于采用直接的、直接地表达情感,更强调“做事情说话”,以尊重礼节、礼仪、重视任务、善任政治任务等历史文化给中国文化带来的影响,中国人更倾向于一种“物质的礼仪”,做到实实在在的表示出自己的情感。

在韩国,韩国人更多地采用一种代间的方式表达情感,重视宾派的有礼节的情感交流,以及重视形式礼仪的文化。

他们重视作出不伤害他人的恭敬表现,而不会表现过分情感化的礼仪,也不愿意太多地表达情感。

从一般情况来看,中国更倾向于做到实实在在的表示出自己的情感,采用直接地、更加直接的表达方式;韩国则更多地采用代间、更加谨慎的方式表达情感,也常常采取间接表达的方式来表达自己的情感。

这样说来,中韩两国之间在情感表达上存在着明显的不同。

这种差异性不仅表现在第一目的的表达上,也表现在客体的表达上。

由于两者的不同,在表达情感之间有不同的权宜性,从而影响着两国间的文化交流。

至于两国间的友好关系,中韩的友好关系受到越来越深的影响,而这种情感性语言表现方式的差异性也正是衡量友好关系的重要指标之一。

友好关系的发展和稳定取决于态度和表达对对方的理解和尊重,不仅要了解对方的历史文化,还要注重保持友好的情感表达,更好地营造友好的氛围。

综上所述,中韩之间的情感性语言表现存在着一定程度的差异,这种差异可能会影响到两国间的友好关系。

因此,要想更好地了解差异性并加以充分考虑,也可以在一定程度上有助于两国更好地发展友好关系和交流。

《汉韩饮食词汇隐喻对比研究》篇一一、引言饮食文化作为人类文化的重要组成部分,不仅反映了不同地域的特色,也蕴含了丰富的隐喻意义。

本文旨在对比研究汉韩饮食词汇中的隐喻现象,探讨其背后的文化内涵和语言特点。

二、汉韩饮食词汇的隐喻现象1. 汉语饮食词汇的隐喻现象汉语中,许多与饮食相关的词汇都蕴含着丰富的隐喻意义。

例如,“吃醋”一词,原指因嫉妒而感到心酸,后来引申为对他人成功或幸福的嫉妒。

此外,“吃饭”一词也可以用来比喻做事或生活的条件,如“吃软饭”指的是依赖女性或他人的帮助生活。

这些隐喻都反映了汉语中对于人际关系、情感和生活的独特理解。

2. 韩国语饮食词汇的隐喻现象韩国语中,饮食词汇的隐喻主要体现在对食物形象的描述和对食物所蕴含的情感上。

例如,“饭后一杯清茶”可以隐喻为“平静的生活”,体现了韩国人对于宁静、和谐的追求。

此外,韩国语中还有许多以食物命名的成语或俚语,如“米饭加汤”(指容易解决的事情)等,这些词汇都体现了韩国饮食文化的独特魅力。

三、汉韩饮食词汇隐喻的对比分析1. 相似之处汉韩两国的饮食文化有着许多相似之处,这也在饮食词汇的隐喻中得到了体现。

例如,在汉韩两语中,都存在以食物为喻体的成语或俚语,如“吃饭”、“喝茶”等,这些词汇都体现了对食物的重视和依赖。

此外,汉韩两国的饮食文化都注重和谐、平衡和养生,这也反映在各自的饮食词汇隐喻中。

2. 差异之处尽管汉韩两国的饮食文化有许多相似之处,但也有许多差异。

这些差异在饮食词汇的隐喻中得到了体现。

例如,汉语中的“吃醋”这一隐喻在韩国语中并没有对应的表达方式,这反映了汉韩两国在情感表达上的差异。

此外,韩国语中的许多以食物命名的成语或俚语在汉语中并没有相应的表达方式,这体现了韩国饮食文化的独特性。

四、结论通过对汉韩饮食词汇的隐喻对比研究,我们可以发现两国在饮食文化上的共性和差异。

这些共性和差异不仅反映了各自的文化内涵和语言特点,也为我们更好地理解和欣赏不同文化提供了重要的参考。

韩中关于恐惧情感表现的隐喻对比研究情感作为人类经验中的重要组成部分,它是人类体验中最中心的方面之一。

情感是抽象且难以理解的事物,人们为了更生动形象的描述该事物,常常将它隐喻化。

可以说隐喻是理解抽象情感的重要手段,而“意象图式”则为认识情感隐喻的重要工具.近年来很多学者对情感隐喻作了大量的研究,但大多数都集中在对“愤怒,喜悦,悲伤”等情感的研究,很少有对“恐惧”情感方面进行研究。

且大多数对情感概念化的分析都聚焦于不同事物之间的“相似性”,而忽略了“意象图示”对情感隐喻分析的作用。

所以本文欲在“概念隐喻”理论的基础上,借助“意象图式”理论,对韩中“恐惧”情感表现的概念化状况进行具体的分析,并通过对比找出其相似点和差异点。

全文主要研究结果具体如下:第一,首先在韩语((?))语料库和SJ-RIKS语料库以及汉语CCL语料库中搜集和恐惧情感相关的8000个例句,并根据隐喻分类标准筛选出和“恐惧”情感相关的隐喻表现,并对此进行分类。

本文将情感隐喻分为以下几类:’恐惧是敌人’隐喻,’恐惧是自然力’隐喻,’恐惧是疾病’隐喻,’恐惧是凶器’隐喻,’恐惧是负担’隐喻,’恐惧是容器内的液体’隐喻,’恐惧是食物’隐喻,’恐惧是方向(下)’隐喻,’恐惧是动物’隐喻和’恐惧是灵魂和肉体的分离’隐喻。

第二,运用“力图式、容器图示、部分-整体图示、平衡图示和上-下图式”理论分别对韩、汉语中关于恐惧情感的隐喻表现进行了具体分析。

从分析结果上来看,韩中两种语言中关于恐惧情感的隐喻表现相似之处很多。

即都有’敌人、自然力、疾病、凶器、负担、容器内的液体、食物和方向(下)’等相同的始源域。

相似的原因归结于人们具有相同的身体体验以及生理反应。

第三,借助韩语((?))语料库和SJ-RIKS语料库以及汉语CCL语料库,对恐惧情感隐喻中代表性的语言表现所占的比重进行了具体统计,通过统计结果发现韩、汉两种语言中,即使拥有相同的情感隐喻,但在这相同的隐喻中其常用的语言表现也存在着差异性,通过该项对比研究使得学习者们能够更加准确地掌握对方国家的情感语言表现。

中韩网络语言隐喻的对比研究自20世纪90年代,计算机网络的迅速普及和飞速发展,促使互联网成为了20世纪人类最具革命性和颠覆性的发明。

它使人与人之间的空间距离缩小,把全世界的网民通过一种看不见摸不清的“线”联系在一起,使地球成为一个大家庭,人们无论相距多远,都可以坐在电脑前,凭借着电脑键盘的输入,实现无障碍的交流。

而网络语言就是在这种键盘的输入、输出中形成的。

随着网络传播媒介的发展,网络语言也在不断地发展壮大,并形成了一种有别于日常交际用语的独立性的新兴的语言系统。

这就为我们语言工作者提供了一个新的研究领域,而对于网络语言的特点、形成方面的研究也曾一度成为学者们关注的焦点。

本文多方面收集了中韩网络语言,对常见的隐喻现象进行考察,分析中韩网络语言在隐喻方面的异同,考察网络语言中隐喻现象产生的原因,并对隐喻现象在词汇、语法、修辞各方面产生的影响进行分析。

根据莱考夫和约翰逊分类,将网络语言中的隐喻现象区分为三种类型:方位隐喻、实体隐喻、结构隐喻。

隐喻作为人类最基本的认知和思维方式存在于人类的日常交际中,理查兹认为隐喻无处不在,我们日常交际的词语系统几乎都是隐喻性的。

而作为网络交际工具的网络语言,也存在着一定的隐喻现象。

从隐喻角度来分析语言词汇的构成,是语言学家或者说隐喻学家们研究的一个方面,而从隐喻角度来分析网络语言,从隐喻角度对中韩网络语言进行对比,很少有学者进行研究。

所以,我们就从隐喻角度对中韩网络语言进行对比,力求全面分析中韩两国网络语言隐喻的不同之处,并从思维、文化、语言三个方面对造成这些差异的原因进行分析。

概念隐喻理论下的中韩网络语言的特点主要表现在三个方面:新造词语、旧词新词、文字方面,进而分析中韩网络语言产生差异的原因,如认知思维上的差异、文化差异、敬语、谦语的选择,中韩两国各自有不同而表现。

通过对中韩网络语言的隐喻进行对比分析,进一步了解网络词汇的含义和中韩网络语言的差异。

充分了解中韩两国相关文化,以及认知思维的差异。

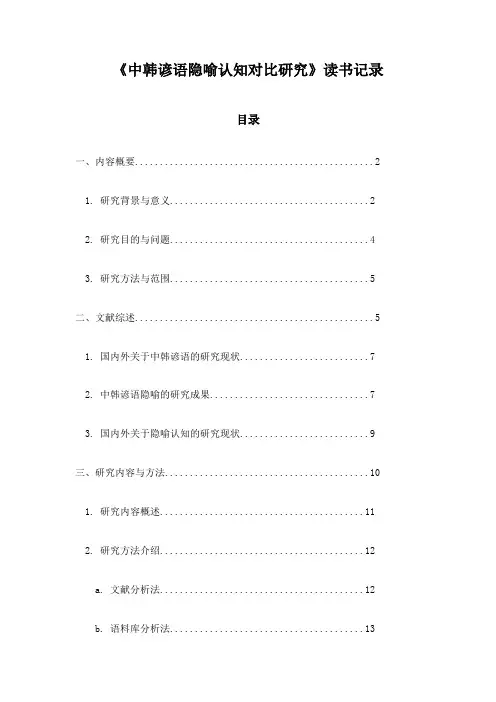

《中韩谚语隐喻认知对比研究》读书记录目录一、内容概要 (2)1. 研究背景与意义 (2)2. 研究目的与问题 (4)3. 研究方法与范围 (5)二、文献综述 (5)1. 国内外关于中韩谚语的研究现状 (7)2. 中韩谚语隐喻的研究成果 (7)3. 国内外关于隐喻认知的研究现状 (9)三、研究内容与方法 (10)1. 研究内容概述 (11)2. 研究方法介绍 (12)a. 文献分析法 (12)b. 语料库分析法 (13)四、中韩谚语隐喻认知对比分析 (15)1. 韩国谚语隐喻认知分析 (16)a. 韩国谚语中的隐喻类型 (17)b. 韩国谚语隐喻的认知过程 (19)c. 韩国谚语隐喻的功能分析 (20)2. 中国谚语隐喻认知分析 (21)a. 中国谚语中的隐喻类型 (23)b. 中国谚语隐喻的认知过程 (24)c. 中国谚语隐喻的功能分析 (26)五、中韩谚语隐喻认知对比研究 (27)1. 韩中谚语隐喻认知的共性与差异 (28)2. 影响中韩谚语隐喻认知的因素分析 (29)3. 对未来研究的建议 (30)六、结论 (31)2. 研究不足与展望 (33)一、内容概要本书深入探讨了中韩两国文化中独特的谚语表达及其背后的认知机制。

通过对中韩谚语的对比分析,揭示了两者在隐喻使用上的共性与差异,并进一步探讨了这些差异背后的文化、语言和社会因素。

书中首先介绍了中韩谚语的起源和发展,以及它们在各自文化中的重要地位和作用。

详细分析了中韩谚语中的隐喻现象,包括隐喻的定义、类型、构成要素以及在中韩谚语中的具体应用。

还探讨了中韩文化在思维方式、价值观念等方面的异同,以及这些差异如何影响中韩谚语的隐喻使用。

本书还通过案例分析,展示了中韩谚语隐喻在实际生活中的应用和意义。

对中韩谚语隐喻认知进行了总结和展望,指出了未来研究的方向和可能的价值。

这本书通过对中韩谚语隐喻的深入研究,不仅为我们提供了理解两国文化的独特视角,也为跨文化交流和语言学研究提供了新的思路和方法。

《汉韩饮食词汇隐喻对比研究》篇一一、引言随着全球化的发展和文化交流的加深,不同民族的语言和文化成为互相理解与沟通的桥梁。

汉韩饮食文化作为各自文化的重要组成部分,其词汇中蕴含的隐喻现象尤为丰富。

本文旨在通过对比汉韩饮食词汇中的隐喻现象,探讨两国饮食文化背后的深层含义和共同之处。

二、汉韩饮食词汇隐喻的共性1. 自然现象的隐喻汉韩两国的饮食词汇中,经常使用自然现象来描述食物的色、香、味、形。

如汉语中的“红如火”形容食物的颜色,而韩语中则有“明如日”来描述食物的鲜艳度。

这些隐喻不仅增加了语言的形象性,也反映了人们对自然界的敬畏和依赖。

2. 动物形象的隐喻在汉韩饮食词汇中,动物形象常被用来形容食物的口感和质地。

如汉语中的“鱼香肉丝”以鱼的味道来比喻肉丝的鲜美,而韩语中则有“牛排”一词,以牛的肌肉来比喻排状的食物。

这些隐喻体现了人们对动物的喜爱和对其特性的观察。

三、汉韩饮食词汇隐喻的差异1. 历史文化的差异由于历史发展的不同,汉韩饮食词汇中的隐喻意义有所不同。

例如,汉语中的“狗不理”包子在韩语中没有直接对应的词汇,因为韩国文化中狗的地位与中国的不同。

而汉语中的“熊掌”则因其在古代被视为珍馐佳肴而成为高贵、美味的象征。

2. 地域特色的差异汉韩两国地理环境迥异,导致饮食文化和隐喻意义的差异。

如韩语中“石锅拌饭”的描述强调了韩国特有的石锅烹饪方式,而汉语中的“江南水乡”则以地域特色来描述美食的清淡与细腻。

四、汉韩饮食词汇隐喻的深度解析1. 饮食哲学的影响汉韩饮食词汇中的隐喻反映了各自的饮食哲学。

中国饮食追求“五味调和”,强调食补与养生;韩国饮食则更注重原汁原味,强调食材本身的鲜美。

这些哲学思想在各自的饮食词汇隐喻中得到了体现。

2. 社会文化的反映汉韩饮食词汇隐喻也是社会文化的反映。

如汉语中的“聚餐”代表着团圆与和谐,体现了中国人的家族观念;而韩语中的“自助餐”则体现了独立与自助的社会风气。

五、结论通过对汉韩饮食词汇隐喻的对比研究,我们可以发现两国饮食文化的共性与差异。

中韩请求言语行为对照研究的开题报告

研究背景与意义

随着中韩关系的不断发展,中韩交流的频繁性也不断增加,语言交流成为交流合作重要的一环,但由于中韩两个国家的语言和文化习惯存在差异,造成了在语言交流过程中的交际困难。

中韩之间的言语行为差异问题正逐渐引起研究者们的关注。

因此,本研究旨在通过对比中韩两个国家的言语行为,探讨其差异原因以及对于跨文化交流的启示。

研究对象

本研究主要对象为中韩两个国家的日常会话中的言语行为。

研究内容

本研究将综合运用语篇分析、对比分析以及问卷调查等研究方法,研究中韩两个国家在言语行为中的差异,包括以下三个方面:

1. 礼貌用语:比较中韩两国在礼貌用语方面的差异,包括称呼、道别等礼貌用语的使用情况。

2. 口头禅和惯用语:比较中韩两国在口头禅和惯用语方面的差异,探讨其在表达中的作用和文化背景。

3. 直接和间接语言风格:比较中韩两国在直接和间接语言风格方面的差异,探讨其在交际中的作用和文化背景。

研究方法

本研究将采用以下研究方法:

1. 采用文本分析法对中韩两国的日常会话进行语篇分析,了解其言语行为的文化差异。

2. 采用对比分析法分析中韩两国在言语行为方面的差异,通过对比分析了解两国间的差异所在。

3. 采用问卷调查法对中韩两国的人群进行问卷调查,探究其对言语行为差异的看法和理解。

研究意义

本研究的意义在于:

1. 探究中韩两国在言语行为方面的差异,有助于促进中韩之间的跨文化交流。

2. 对跨文化交流者来说,了解中韩言语行为的文化差异,有助于改善其在交际中的表达方式以及增加互信。

3. 为语言教育、文化研究和跨文化交际提供新的思路和方法。

摘要由于历史上韩国长期借用汉字的缘故,韩国语在词汇、语音、语法等方面都受到了汉语的影响,其中词汇方面受到的影响最大。

因此,韩国语和汉语在词汇方面既有不同之处,又有相同之处。

本文运用对比语言学的理论与方法,对韩国语汉字副词和汉语对应词进行对比研究。

全文共由五个部分组成。

第一章简要地介绍本文的研究对象、研究目的和方法、研究意义以及研究现状等问题。

第二章对韩国语汉字副词进行了界定,并指出其标志,进而确定了韩国语汉字副词的范围;从词语的构成以及音节数对韩国语汉字副词进行分类,并从每一个类别中挑选出有代表性的例词加以分析;同时,考察了韩国语汉字副词在汉语中词类分布情况。

第三章讨论了韩国语汉字副词和汉语对应词的构词方式,在此基础上进行对比分析,进而找出它们在构词法上的异同;并归纳出韩国语汉字副词和汉语对应词在词缀、重叠方式等方面的对应规律。

第四章对双音节汉字副词和汉语对应词之间进行语义对比,并找出了它们在同形同义、同形异义和异形同义之间的对应关系。

以此来进一步考察韩国语汉字副词和所对应的汉语词之间在语义上的对应情况。

最后是结语部分,总结前文提出的主要观点,并指出文中存在的不足。

关键词:汉字副词;语言对比;同形同义;同形异义第一章绪论1.1研究目的及意义汉字进入韩国语的语言系统后,其形、音、义经过融合、演变,发生了很大的变化,与此同时,随着时代的发展,中国汉字也经历了演化过程。

由此呈现在两国语言文字上的不同特征,一直受到两国语言学界的重视,在汉字词研究领域都取得了很大的成就,这些研究中历时的研究较多,而共时研究中,对汉字词整体的研究居多,两种语言之间的词类对比研究仍属薄弱环节。

词类研究方面,就副词而言,中韩两国学者在本体研究领域取得了较大的成就,但两种语言之间的对比研究仍存在着不少差距。

本文在前人研究成果的基础上,通过对韩国语汉字副词和汉语对应词的比较,一方面揭示韩国语汉字副词的特点及其在汉语中的对应形式,找出二者的异同;另一方面为中韩两国第二语言教学提供直接或间接的依据和指导。

中韩新词语的对比研究随着全球化的推进和科技的快速发展,新事物、新概念层出不穷,各国语言中也不断涌现出新词语。

本文将对中韩新词语进行对比研究,探讨两者之间的异同,以期更好地揭示中韩新词语的差异。

一、中韩新词语概述新词语是指随着社会、经济、文化等发展而产生的新的语言符号,包括词汇、短语、表达方式等。

中韩新词语的产生背景和表达方式具有一定的共性,但也有很大的差异。

中国和韩国虽然有着不同的文化、历史和社会背景,但两国都积极吸收外来文化,不断创新本国语言符号。

二、中韩新词语特点对比1、语言风格中韩新词语在语言风格上存在一定的差异。

中国的新词语往往受到汉语语言特点的限制,需要符合汉语的语法和表达习惯。

例如,一些科技新词如“互联网+”、“人工智能”等,都是在原有汉语词汇的基础上进行组合创新。

而韩国的新词语则更多地受到外来词的影响,尤其是英文词汇的直接引入。

例如,“OTT”(Over The Top)这个词,直接音译自英文,意指在传统电信业务之外提供服务的提供商。

2、表达方式中韩新词语在表达方式上也存在一定的差异。

中国的新词语常常采用直译、意译、音译等手法,如“粉丝”(fans)、“自拍”(selfie)等。

而韩国的新词语则更多地采用直接引入英文词汇的方式,然后通过韩国语的固有语法规则进行变形。

例如,“커피숍”(coffee shop)这个词就是直接引入英文词汇,然后按照韩国语的语法规则变形而来。

3、使用场景中韩新词语在使用场景上也有所不同。

中国的新词语往往最先出现在科技、经济、文化等领域的专业术语中,然后逐渐扩展到日常生活领域。

例如,“区块链”、“大数据”等新词语,最早出现在科技领域,现在已经成为日常生活中的常见词汇。

而韩国的新词语则更多地出现在娱乐、时尚、饮食等领域,例如,“‣年被综艺节目《Running Man》带火,成为表示“年龄”的新词汇。

另外,“િگ院长”(整形外科院长)等与整形美容相关的词汇也经常出现在韩国年轻人的口语中。

中韩同形异义四字成语的对比研究

中韩同形异义四字成语的对比研究本文旨在探讨中国和韩国的同形异义四字成语。

首先,我们来看看中国和韩国的同形异义四字成语的对比。

中国的同形异义四字成语指的是由四个字组成,但义思不同的成语。

这类成语用来表达不同的情感和意见,其中有些是褒义的,有些是贬义的,有些是中立的。

比如“读书破万卷”,它可以表达赞赏读书的褒义;“见义勇为”可以表达赞扬无私奉献的褒义;“宁可错杀一千,不可放过一个”可以表达严厉制裁的贬义;“不动声色”则可以表达冷静沉着的中立。

韩国的同形异义四字成语也是由四个字组成,但意思不同。

它们具有相当的深度,是韩国文化的一部分。

其中一些表达褒义,一些表达贬义,一些表达中立。

比如“脚踏实地”可以表达褒义,表达努力奋斗的精神;“耳闻不如目见”可以表达褒义,表达实践出真知的精神;“空中楼阁”可以表达贬义,表达虚无缥缈的精神;“披荆斩棘”可以表达中立,表达勇往直前的精神。

从以上分析可以看出,中国和韩国的同形异义四字成语都表达了一些共同的褒义、贬义和中立的情感。

但是,他们的褒义和贬义的表达方式有所不同,从而表达了不同的文化价值观。

综上所述,中韩同形异义四字成语都是由四个字组成,但义思不同,表达着不同的情感和意见。

但是,他们的褒义和贬

义的表达方式有所不同,从而表达了不同的文化价值观。

研究这些同形异义四字成语,有助于我们更好地理解中国和韩国的文化差异,有助于我们更好地发展和促进两国交流与合作。

隐喻、换喻在汉韩惯用语中的认知对比研究作者:杨梦君来源:《科学与财富》2017年第27期摘要:隐喻建立在“相似性”的基础上,涉及到不同域之间的映射,而换喻是以“邻近性”为基础,通常发生在同一域内。

着眼于汉韩惯用语的隐喻和换喻形成机制的不同,本文以中韩两国语言中与人的“手”有关的惯用语为研究对象,参考并运用来考夫和约翰逊的隐喻与换喻理论,对惯用语认知机制进行了对比分析,找出其生成和理解的异同点。

从而加深对中韩两国语言文化的概念和认识。

关键词:隐喻;换喻;认知;惯用语;手部1.理论背景1.1概念隐喻1.1.1概念隐喻的定义认知语言学认为,隐喻不仅仅属于纯语言的范畴,而且属于更广的思维和认知的范畴。

隐喻不只是修辞格,也不是简单的语言产物;隐喻在本质上是认知的,是一种通过语言形式表现的思维方式。

这种隐喻存在于人的认知概念系统中,因此“隐喻”这一词其实是指“隐喻概念(metaphorical concept)”或“概念隐喻(conceptual metaphor)”,换言之,“概念隐喻”就是通过认知思维的己经被概念化的隐喻。

1.1.2概念隐喻的分类来考夫和约翰逊在《我们赖以生存的隐喻》一书中从认知的角度,把隐喻分三个类型:结构性的、本体性的、方向性的隐喻。

这种分类着眼于我们的认知底层,后两类尤其与我们得自肉体经验的原初认知密切关系,第一类则是原初概念基础上的系统性对应。

1.2概念换喻1.2.1概念换喻的定义换喻是一种辞格,在描述难以命名的事物时借用与之相近、相邻的事物来表达,以便人们理解。

换喻在传统汉语修辞学中被称为“借代”,认知语言学认为换喻的本质和隐喻一样是人类基本的认知手段,转喻是概念、思维层面上的问题,对于人类推理起着重要的作用,并称之为“概念换喻”。

1.2.2概念换喻的分类Radden & Kovecsec(1999)认为换喻可分为两大类,一类是整体与其部分之间的换喻,另一类是整体中不同部分之间的换喻。

汉韩颜色词的象征义对比作者:白昀来源:《青年文学家》2015年第33期摘 ;要:人们将某种现象或感觉和颜色联系起来并不是通过巴甫洛夫的狗一样的实验形成的,而是本能的心理上的判断。

例如看到红色会兴奋或想到血,看到黑色会想到黑暗或恐惧,看到白色会想到雪或者干净,看到蓝色会想到水或凉的感觉,看到粉红色会想到恋情。

颜色象征的细微差别一般表现在文化历史背景上。

中国和韩国虽然在文化历史上有着密切的联系,但是毕竟民族和语言不同,对事物的看法也会不同,对颜色的象征意义肯定会存在带有民族色彩的差异。

关键词:颜色词;象征义;汉语;韩国语;对比[中图分类号]:H03 ;[文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-33--01引言:中国和韩国作为不同的民族,有着不同的语言,对于颜色的理解上也会产生异同。

本文将对汉韩两个民族最常用、最具有代表性的颜色词的象征义进行对比研究。

鉴于颜色有数十种,而每个国家对颜色的命名也有所不同,本文将针对红色、黄色两种颜色词进行对比考察。

一、红色中国:红色是最能体现中国人民的精神和物质追求的颜色。

中国人在新年或喜庆的日子会挂上大大的红灯笼、门上贴红色的对联和红色的福字。

中国传统的婚礼上,新郎新娘会穿上红色的礼服,门窗会贴上红色的喜字。

汉语里有许多“红火” “红光满面”“红尘”“红人”等象征喜庆、吉祥和繁荣富贵的词汇。

中国人对红色的喜爱影响了许多西方国家,西方有不少人开派对时会挂上红灯笼来表示喜庆。

红灯笼已经成为了喜庆的象征。

红色又象征共产党和革命的胜利,五星红旗的旗面是红色的,它代表中国的革命[1]。

因此衍生出不少带红色的革命词汇,例如中共初期的政权叫“红色政权”,早期的武装军队叫“红军”;红色它还象征成功和知名度,例如某位歌星深受歌迷追捧就叫他"红人";红色还可以表示金钱和利润,如“红包”“分红”,此外它还象征女性的美丽,女子乔装打扮叫"红妆",女子貌美如花叫"红颜"。