城乡居民收入分配差距情况的调查与分析

- 格式:doc

- 大小:2.67 MB

- 文档页数:11

我国城乡居民收入差距现状及影响因素分析摘要:近年来,我国城乡居民收入差距无论是绝对差距,还是相对差距,都呈现出持续扩大的趋势,城乡居民收入差距影响因素很多,如二元经济结构的存在、工业化城市化的加速推进、非国有化改革以及对外开放的不断深入等均在一定程度上对城乡居民收入差距产生了一定影响。

此外,体制的变动对城乡居民收入差距的影响影响也不可忽视。

关键词:城乡居民收入差距现状影响因素一、我国城乡居民收入差距的现状(一)城乡居民收入差距不断扩大。

根据《中国统计年鉴》的有关资料显示,1994年我国城镇居民人均可支配收入为3496.2元,农村居民家庭人均纯收入为1221元,城乡居民收入绝对差额仅为2275.2元,且城乡居民收入的相对差距,即城乡居民收入比仅为2.86。

然而到2010年,城镇居民人均可支配收入为19109元,而农村居民家庭纯收入仅为5919元,城乡居民收入绝对差额扩大为13190元,城乡居民收入的相对差距扩大为3.23倍。

因此,城乡居民收入差距在近十几年里有了不断扩大的趋势。

此外,有专家称,如果将城镇居民收入和享受的各种社会福利,如医疗、教育、补贴等以及农民尚需从纯收入中扣除用于生产资料的部分成本,城乡居民收入差距则将扩大至4倍甚至6倍。

(二)城乡居民收入结构存在较大差异城镇居民收入主要以工资性收入和转移性收入为主。

根据《中国统计年鉴》有关数据资料显示,2010年,城镇家庭年人均可支配收入为19109.44元,其中,工薪收入为12443.04元,占可支配收入的比重为65.2%;转移性收入为4633.6元,占可支配收入的比重为24.2%;而经营性收入为1559.3元,占可支配收入的比重为8.1%;财产性收入为473.5元,占可支配收入的比重为2.5%,可见,城镇居民人均可支配收入主要依赖于工资性收入和转移性收入的增长。

农村居民纯收入以家庭经营性收入和工资性收入为主。

根据《中国农村经济年鉴》的有关数据显示,2010年,农村居民家庭年人均纯收入为5919.01元,其中,工资性收入为2431.05元,占农村居民家庭年人均纯收入的41.1%;农村家庭经营性收入为2832.8元,占农民年人均纯收入的47.9%;而财产性纯收入仅为202.25元,占农民年人均纯收入的3.4%;转移性纯收入为452.92元,占农民年均纯收入的7.6%。

我国城乡居民收入差距的现状、成因及对策(作者:___________单位: ___________邮编: ___________)摘要:根据库茨涅茨的倒U曲线,中国目前的城乡收入分配差距似乎是我国工业化过程中必然的现象,但是我国的较发达地区的城乡收入差距却低于较落后的中西部地区。

但是我国的城乡收入总体差距已经达到发展中国家的高水平,而且这还只是货币收入的比较,把非货币因素考虑进去,中国的城乡收入差距是位于世界最高水平的。

本文从我国城乡居民收入差距的基本现状出发,指出其历史因素、经济体制转型、政府的投入与支持不够等原因,厘清了理论与现实的矛盾,并对今后政府的政策与改革方向提出建议。

我国现阶段城乡居民收入差距的现状一、城乡居民收入总体差距的沿革(纵向比较)1978年以来,我国城乡居民收入及其收入差距变化趋势如下表。

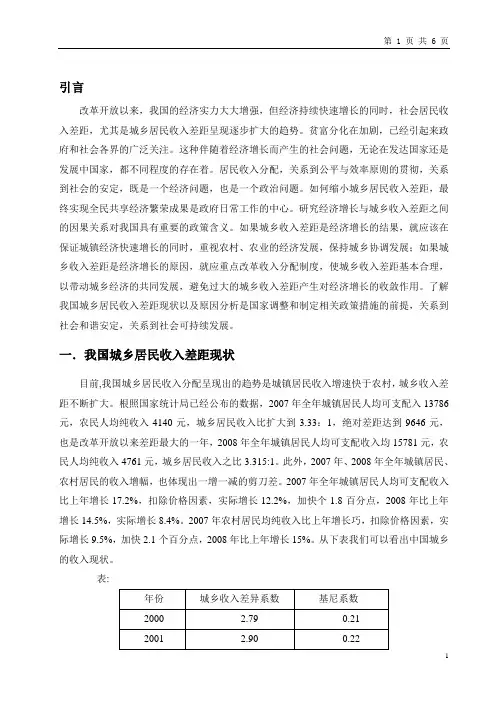

表1:1978-2003年中国城乡居民收入、收入差以及收入比年份城镇居民人均可支配收入(元)农村居民人均纯收入(元)城乡居民收入差(元)城乡居民收入比1978316.0133.6182.41980 439.4 191.3 248.1 2.30 1981 458.04 223.44 234.61982 494.52 270.11 224.4 1.83 1983 525.96 309.77 216.21984 607.56 355.33 252.2 1.71 1985 739.1 397.6 341.51986 899.6 423.8 475.8 2.12 1987 1002.2 462.6 539.61988 1181.4 544.9 636.5 2.17 1989 1375.7 601.5 774.21990 1510.2 686.3 823.9 2.20 1991 1700.6 708.6 992.01992 2026.6 784.0 1242.6 2.59 1993 2577.4 921.6 1655.81994 3496.2 1221.0 2275.2 2.87 1995 4283.0 1577.7 2705.31996 4838.9 1926.1 2912.8 2.51 1997 5160.3 2090.1 3070.21998 5425.1 2162.0 3263.1 2.51 1999 5854.0 2210.3 3644.02000 6279.9 2253.4 4026.5 2.79 2001 6859.6 2366.4 4493.22002 7702.8 2475.6 5227.2 3.11 2003 8472.0 2622.0 5850.03.23资料来源:《中国统计年鉴》(1978~2004)注:“城镇居民人均可支配收入”1978~1984年数据用“人均生活费收入”代替。

河南农业大学课程论文论文题目:中国城乡收入差距状况及分析课程名称:毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论任课教师:班级:学号:姓名:中国城乡居民收入差距状况及分析摘要:我国从改革开放以来伴随城乡经济体制改革的深化和市场经济体制的确立,城乡经济迅速发展,居民生活水平显著提高,整体由温饱向小康型转换。

但是,城乡居民的收入差距的两极分化也越来越严重。

当前,中国城乡居民的收入差距呈不断扩大的趋势,而造成这种情况的原因主要是农村经济发展的滞后,究其原因,既有制度上的如国家政府资金投入的不足,也有非制度上的比如人力资本的差异等各方面的影响。

关键词:收入差距农村政策制度1.我国城乡居民收入现状改革开放以来,我国城乡居民收入差距变化呈现出W 形的走势,即改革开放初期这种差距先是缩小,从20 世纪80 年代中期到90 年代中期又扩大,然后到90 年代中后期短暂缩小,之后这种差距就一直呈扩大趋势。

因而可将我国社会城乡居民收入差距的变化大致分为四个阶段:缩小阶段(1978、1980~1983、1985年)、扩大阶段(1984、1986~1993、1994 年)、再缩小阶段(1995~1997 年)、再扩大阶段(1998 年至今)。

但总体来说呈扩大趋势。

从出现了城市,就有了城市与乡村的分化。

新中国成立后,国家加速推进工业化,实行以工业为主导,以农业为基础的战略。

为推动以赶超欧美为目标的工业化,国家需要从农村汲取资源,而这种以城市为主导和归宿的安排,导致城市与乡村的进一步分化,形成城乡二元经济结构,乡村日益边缘化。

所以城乡之间较大差别不是改革前产生的,也不是1949年以后才有的事。

但是近期的发展与相对的忽视加剧了长期存在的不平等【1】。

2.产生城乡收入差距的原因1956年底我国对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成,标志着我国长达数千年的剥削制度的结束,实现了由新民主主义向社会主义的转变,社会主义制度在我国初步确立。

城乡收入差距现状分析―基于泰尔指数的测算摘要:收入差距问题已成为当今社会的热点话题,本文基于1990-2010年中国统计数据,选取泰尔指数对我国城乡间收入差距进行测算,并绘制出我国近20年来城乡间收入差距的变化趋势。

最后,基于测算结果进行定性分析并提出相应的政策建议。

关键字:收入差距城乡间收入差距泰尔指数当今国际社会,衡量一个国家经济的发展与社会的进步,早已告别了"唯GDP论"的时代,其更加注重的是全社会人民的共同富裕与发展。

改革开放30年来,我国经历的翻天覆地的发展,国家经济和人民生活水平都得到了大幅度提高。

据相关统计报告,我国GDP总量由1978年的3645.2亿元增加到了2010年的399759.5亿元,增幅达到了近110倍。

在人均GDP 方面,其年增长率也达到了9.75%,成为同期全球经济增长最快的国家和地区。

但从横向比较来看,截止2010年,我国人均GDP只有3600美元左右,居世界100位之后(现代审计与经济2010年第1期),并且现阶段居民收入差距也处于不断扩大化的趋势。

我国基尼系数从1980年的0.23(中国统计年鉴)上升到了1995年的0.45(赵伟人等,1999),在此之后一直保持在0.40这一国际公认收入贫富差距警戒线之上,在2000年之后一度增长到了0.45左右,并且有继续扩大化的趋势(李实,2003)。

我国总体收入差距大致可以分解下面三个方面:第一,城乡间居民收入差距。

根据2011年中国社科院城市发展与环境研究所发布报告显示,我国城乡居民人均收入之比达到了3.23∶1,成为世界上城乡收入差距最大国家之一[1]。

第二,行业间收入差距。

我国平均工资最高行业是金融业,与平均工资最低的农林牧渔业,两者从业人员年收入之比达到了4.2∶1。

第三,区域间收入差距。

我国人均可支配收入最高地区上海,与最低地区贵州,其两地区的人均GDP之比约为9.6∶1。

由以上分析可知,我国收入差距扩大化具有多方面性和多层次性,而收入差距进一步扩大化或是达到贫富悬殊的地步,必定会给社会带来严重的负面影响。

城乡收入差距现状分析摘要:收入差距问题已成为当今社会的热点话题,本文基于1990-2010年中国统计数据,选取泰尔指数对我国城乡间收入差距进行测算,并绘制出我国近20年来城乡间收入差距的变化趋势。

最后,基于测算结果进行定性分析并提出相应的政策建议。

关键字:收入差距城乡间收入差距泰尔指数当今国际社会,衡量一个国家经济的发展与社会的进步,早已告别了”唯gdp论”的时代,其更加注重的是全社会人民的共同富裕与发展。

改革开放30年来,我国经历的翻天覆地的发展,国家经济和人民生活水平都得到了大幅度提高。

据相关统计报告,我国gdp 总量由1978年的3645.2亿元增加到了2010年的399759.5亿元,增幅达到了近110倍。

在人均gdp方面,其年增长率也达到了9.75%,成为同期全球经济增长最快的国家和地区。

但从横向比较来看,截止2010年,我国人均gdp只有3600美元左右,居世界100位之后(现代审计与经济2010年第1期),并且现阶段居民收入差距也处于不断扩大化的趋势。

我国基尼系数从1980年的0.23(中国统计年鉴)上升到了1995年的0.45(赵伟人等,1999),在此之后一直保持在0.40这一国际公认收入贫富差距警戒线之上,在2000年之后一度增长到了0.45左右,并且有继续扩大化的趋势(李实,2003)。

我国总体收入差距大致可以分解下面三个方面:第一,城乡间居民收入差距。

根据2011年中国社科院城市发展与环境研究所发布报告显示,我国城乡居民人均收入之比达到了3.23∶1,成为世界上城乡收入差距最大国家之一[1]。

第二,行业间收入差距。

我国平均工资最高行业是金融业,与平均工资最低的农林牧渔业,两者从业人员年收入之比达到了4.2∶1。

第三,区域间收入差距。

我国人均可支配收入最高地区上海,与最低地区贵州,其两地区的人均gdp之比约为9.6∶1。

由以上分析可知,我国收入差距扩大化具有多方面性和多层次性,而收入差距进一步扩大化或是达到贫富悬殊的地步,必定会给社会带来严重的负面影响。

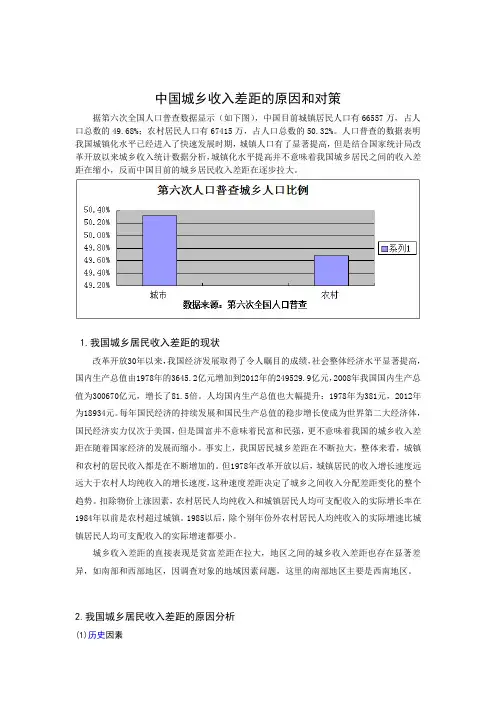

中国城乡收入差距的原因和对策据第六次全国人口普查数据显示(如下图),中国目前城镇居民人口有66557万,占人口总数的49.68%;农村居民人口有67415万,占人口总数的50.32%。

人口普查的数据表明我国城镇化水平已经进入了快速发展时期,城镇人口有了显著提高,但是结合国家统计局改革开放以来城乡收入统计数据分析,城镇化水平提高并不意味着我国城乡居民之间的收入差距在缩小,反而中国目前的城乡居民收入差距在逐步拉大。

1.我国城乡居民收入差距的现状改革开放30年以来,我国经济发展取得了令人瞩目的成绩,社会整体经济水平显著提高,国内生产总值由1978年的3645.2亿元增加到2012年的249529.9亿元,2008年我国国内生产总值为300670亿元,增长了81.5倍。

人均国内生产总值也大幅提升:1978年为381元,2012年为18934元。

每年国民经济的持续发展和国民生产总值的稳步增长使成为世界第二大经济体,国民经济实力仅次于美国,但是国富并不意味着民富和民强,更不意味着我国的城乡收入差距在随着国家经济的发展而缩小。

事实上,我国居民城乡差距在不断拉大,整体来看,城镇和农村的居民收入都是在不断增加的。

但1978年改革开放以后,城镇居民的收入增长速度远远大于农村人均纯收入的增长速度,这种速度差距决定了城乡之间收入分配差距变化的整个趋势。

扣除物价上涨因素,农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入的实际增长率在1984年以前是农村超过城镇。

1985以后,除个别年份外农村居民人均纯收入的实际增速比城镇居民人均可支配收入的实际增速都要小。

城乡收入差距的直接表现是贫富差距在拉大,地区之间的城乡收入差距也存在显著差异,如南部和西部地区,因调查对象的地域因素问题,这里的南部地区主要是西南地区。

2.我国城乡居民收入差距的原因分析(1)历史因素目前世界上的发达国家在发展资本主义时期(自由资本主义阶段)和开始工业化时期都是通过对外扩张、侵略、掠夺殖民地等手段逐步积累原始资本的,例如,英国开始进入资本主义时期就发生了所谓的“圈地运动”。

引言改革开放以来,我国的经济实力大大增强,但经济持续快速增长的同时,社会居民收入差距,尤其是城乡居民收入差距呈现逐步扩大的趋势。

贫富分化在加剧,已经引起来政府和社会各界的广泛关注。

这种伴随着经济增长而产生的社会问题,无论在发达国家还是发展中国家,都不同程度的存在着。

居民收入分配,关系到公平与效率原则的贯彻,关系到社会的安定,既是一个经济问题,也是一个政治问题。

如何缩小城乡居民收入差距,最终实现全民共享经济繁荣成果是政府日常工作的中心。

研究经济增长与城乡收入差距之间的因果关系对我国具有重要的政策含义。

如果城乡收入差距是经济增长的结果,就应该在保证城镇经济快速增长的同时,重视农村、农业的经济发展,保持城乡协调发展;如果城乡收入差距是经济增长的原因,就应重点改革收入分配制度,使城乡收入差距基本合理,以带动城乡经济的共同发展,避免过大的城乡收入差距产生对经济增长的收敛作用。

了解我国城乡居民收入差距现状以及原因分析是国家调整和制定相关政策措施的前提,关系到社会和谐安定,关系到社会可持续发展。

一.我国城乡居民收入差距现状目前,我国城乡居民收入分配呈现出的趋势是城镇居民收入增速快于农村,城乡收入差距不断扩大。

根照国家统计局已经公布的数据,2007年全年城镇居民人均可支配入13786元,农民人均纯收入4140元,城乡居民收入比扩大到3.33:1,绝对差距达到9646元,也是改革开放以来差距最大的一年,2008年全年城镇居民人均可支配收入均15781元,农民人均纯收入4761元,城乡居民收入之比3.315:1。

此外,2007年、2008年全年城镇居民、农村居民的收入增幅,也体现出一增一减的剪刀差。

2007年全年城镇居民人均可支配收入比上年增长17.2%,扣除价格因素,实际增长12.2%,加快个1.8百分点,2008年比上年增长14.5%,实际增长8.4%。

2007年农村居民均纯收入比上年增长巧,扣除价格因素,实际增长9.5%,加快2.1个百分点,2008年比上年增长15%。

浅谈城乡居民收入差距问题摘要:城乡居民收入差距既是目前我国收入分配领域中面临的重大问题,也是今后社会发展过程中必须高度重视并予以妥善解决的重大社会经济问题。

在论述阐述缩小城乡差距的重要意义后,着重从纵向差距,横向差距和基尼系数等方面分析了我国城乡居民收入差距的现状,并提出了相关了政策建议。

关键词:城乡差距;收入差距;基尼系数;社会公平一、我国城乡居民收入差距表现改革开放以来,国民经济快速增长,城乡居民收入成倍增加,人民生活显著改善由于城乡居民收入分配格局的不断变化和收入渠道的不断拓宽,城乡居民收入差距的变化趋势虽经多次曲折但总体态势是不断扩大的。

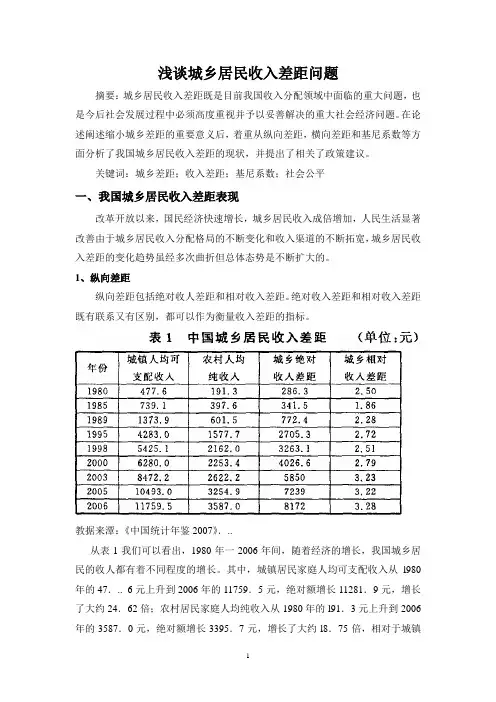

1、纵向差距纵向差距包括绝对收人差距和相对收入差距。

绝对收入差距和相对收入差距既有联系又有区别,都可以作为衡量收入差距的指标。

教据来潭:《中国统计年鉴2007》...从表1我们可以看出,1980年一2006年间,随着经济的增长,我国城乡居民的收人都有着不同程度的增长。

其中,城镇居民家庭人均可支配收入从l980年的47... 6元上升到2006年的11759.5元,绝对额增长11281.9元,增长了大约24.62倍;农村居民家庭人均纯收入从1980年的l91.3元上升到2006年的3587.0元,绝对额增长3395.7元,增长了大约l8.75倍,相对于城镇来说,增长明显缓慢得多。

再从城乡收入的绝对差距和相对差距数据来看,我们发现,从1980年到2006年这27年问。

绝对差距从1980年的286.3元上升到2006年的8172元,增长了大约28.54 倍;相对差距从1980年的2.5O倍上升到205年的3.28 倍,虽然农村改革开始后这一比例有所降低,在1985年达到最小值1.86,但进入2O世纪9O年代以来,城乡收入差距又有扩大,近年来更是呈现加速扩大的态势,到2006年更是达到了3.28,大大高于大多数国家不到1.5的水平。

2、横向差距数据来源:根括《中国境计年鉴2007》数据整理计算.从表2我们可以看出,2006年我国各地区间城乡差距最大的是贵州省,城乡居民收入比达4.59,城乡差距最小的是上海,城乡居民收入比为2.26,两个省(市)份的城乡差距值的比为2.O3。

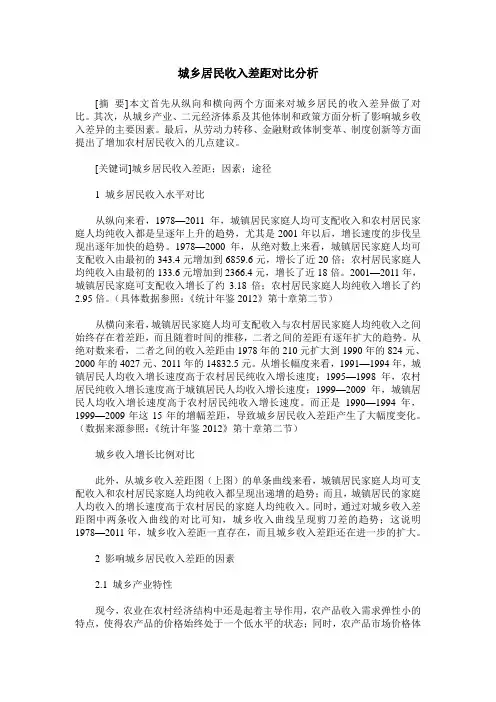

城乡居民收入差距对比分析[摘要]本文首先从纵向和横向两个方面来对城乡居民的收入差异做了对比。

其次,从城乡产业、二元经济体系及其他体制和政策方面分析了影响城乡收入差异的主要因素。

最后,从劳动力转移、金融财政体制变革、制度创新等方面提出了增加农村居民收入的几点建议。

[关键词]城乡居民收入差距;因素;途径1 城乡居民收入水平对比从纵向来看,1978—2011年,城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入都是呈逐年上升的趋势,尤其是2001年以后,增长速度的步伐呈现出逐年加快的趋势。

1978—2000年,从绝对数上来看,城镇居民家庭人均可支配收入由最初的343.4元增加到6859.6元,增长了近20倍;农村居民家庭人均纯收入由最初的133.6元增加到2366.4元,增长了近18倍。

2001—2011年,城镇居民家庭可支配收入增长了约3.18倍;农村居民家庭人均纯收入增长了约2.95倍。

(具体数据参照:《统计年鉴2012》第十章第二节)从横向来看,城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入之间始终存在着差距,而且随着时间的推移,二者之间的差距有逐年扩大的趋势。

从绝对数来看,二者之间的收入差距由1978年的210元扩大到1990年的824元、2000年的4027元、2011年的14832.5元。

从增长幅度来看,1991—1994年,城镇居民人均收入增长速度高于农村居民纯收入增长速度;1995—1998年,农村居民纯收入增长速度高于城镇居民人均收入增长速度;1999—2009年,城镇居民人均收入增长速度高于农村居民纯收入增长速度。

而正是1990—1994年,1999—2009年这15年的增幅差距,导致城乡居民收入差距产生了大幅度变化。

(数据来源参照:《统计年鉴2012》第十章第二节)城乡收入增长比例对比此外,从城乡收入差距图(上图)的单条曲线来看,城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入都呈现出递增的趋势;而且,城镇居民的家庭人均收入的增长速度高于农村居民的家庭人均纯收入。

我国城乡收入差距的原因及解决对策摘要:自改革开放以来,我国经济发展迅猛,人们总体收入箭步式增长。

与此同时,我国城乡之间的贫富差距越来越大。

由此引发的社会矛盾也越演越烈。

缩小城乡贫富差距已成为当前社会的重重之重。

虽然,国家相继出台多项相关政策,但是,就目前来看,并没有起到理想的作用。

为此,本文通过数据分析我国城乡收入差距的现状,并找出原因,最后给出解决的对策。

关键词:城乡收入差距现状原因及对策一、城乡收入差距的现状(一)城乡居民整体收入水平不断提高,收入差距不断扩大。

在市场经济的大幅刺激之下我国经济发展取得了令人瞩目的成绩,社会整体经济水平显著提高,国内生产总值由1978年的3645.2亿元增加到2012年的519322.0亿元,增长了约143倍。

人均国内生产总值也大幅提升,1978年为381元,2012年为3.84 万元,增长了约100倍。

经济整体水平提高的同时,我国城乡居民的收入水平和生活水平也得到了很大的提高和改善。

但是城市居民的收入水平远远大于同时期的农村居民的输入。

而且,再2003年之前城市居民收入增长率远超农村居民收入增长率。

城乡居民人居收入年差从1998年的3263.10元迅速扩大到10904.45元。

(如下表)(数据来源:国家统计局)这种不断快速拉大的贫富差距作为社会各种矛盾的催化剂,已经严重我国社会的可持续发展。

1998-2015年城乡居民收入情况(二)城乡收入差距成阶段性,开始出现缩小的趋势。

我国城乡收入差距从其绝对差来看,依然不断拉大,但是从城乡收入增长率来看,已经开始出现比较稳定的缩小趋势,从整体来看我国城乡收入差距呈阶段性且呈现出明显的“U”字形状。

1998-2003是矿大阶段;2003-2009波浪式上升;2010-2015逐步缩小。

2001年的时候,城市居民人均收入增长速度是农村的2.90倍,,2007年城市居民人均收入是农村人均收入的3.33倍,达到最高。

2008年有所下降,2009年有反增至3.33倍。

城乡收入差距的原因的分析及倒 U 型曲线摘要:本文以 1985-2012 年全国的横截面数据和 1985-2012 年各省份面板数据位样本(注:四川和重庆的数据合成一个样本四川),利用面板数据模型分析了我国的收入差距的变动及其与经济增长的关系是否符合倒 U 型曲线,在此基础上分析影响我国收入差距的原因。

改革开放以来,我国经济处于高速增长状态,居民收入水平不断提高,与此同时城镇收入差距也在不断扩大。

收入差距问题对我国的持续发展和社会和谐有重大影响,且近年来该问题引起人们的广泛关注,各部门也给予了极大重视,故再此研究影响我国收入差距的原因,其对倒 U 型曲线的吻合及验证。

本文采用计量经济模型与统计分析相结合,从实证分析的角度对述问题进行分析验证。

根据我国从 1985 年到 2012 年数据,得出要缩小城乡收入差距就要加速经济结构转型,加速产业升级,加快城市化进程,采取平衡地区发展的政策。

关键字:城乡收入差距;经济增长;倒U型曲线;城市化;政府政策引言:改革开放以来,随着我国经济的快速发展,城乡收入差距不断扩大,严重影响了居民消费水平的提高和经济增长质量的改善,对和谐社会建设、社会公平和稳定较为不利。

总结和归纳先前学者研究的成果,分析得影响我国城乡收入差距的主要因素有城乡人口比率、开放度、外商投资及政府的政策。

但是许多文献中并没有提及政府政策对城乡收入差距的影响,我认为这一点是对分析的极大缺失。

由于政府的政策是根据我国国情和经济的发展而制定的,所以很大程度上政策对城乡收入差距有一定的影响,但是我们无法确定它的具体影响程度,所以这里我们就无法将政策因素加到城乡收入差距的方程中,只能简单的解释。

缩小城乡收入差距,提高经济增长质量,必须清楚理解收入分配与经济增长的关系,尤其是收入分配对经济增长的动态影响机制,2013 年全国居民收入基尼系数为 0.473,超过了我国社会贫富差距的合理限度,所以缩小城乡收入差距刻不容缓。

四川财政问题探讨!""#$!!"居民收入分配问题,是经济问题,也是社会问题。

改革开放以来,四川城乡居民收入不断增加,但收入分配差距不断扩大,特别是“两极分化”程度不断加剧,已成为影响经济发展和社会稳定的重要因素,需要高度重视。

一、四川居民收入分配差距现状%&居民收入分配差距不断扩大,且速度加快,城镇居民收入分配差距扩大速度快于农村。

改革开放以来,四川国民经济快速发展,居民收入不断增加,但增长不平衡,居民收入差距不断扩大。

据有关资料推算,!""%年,四川居民收入基尼系数为"&#’"%,比%’()年提高"&%#(%,已接近不合理水平。

四川农村居民收入分配差距处于合理的范围内,但有不断扩大的趋势。

农村居民基尼系数由%’("年"&!"上升到!""%年"&!*。

!&城乡居民收入差距不断扩大,城乡居民财富差距悬殊。

%’*(年,四川城镇居民人均可支配收入为##(元,农村居民人均纯收入为%!*&%元,二者之比为!&++,%,!""%年,四川城镇居民人均可支配收入为+#)"&)元,农村居民人均纯收入为%’(*元,二者之比为#&!",%。

与收入水平差距相对应,四川城乡居民财富差距悬殊,特别是体现在金融资产上。

据有关资料,!""%年,四川农村居民拥有各种资产##)*亿元,其中金融资产%!*’亿元,人均分别拥有-’%+元和%(*#元,城镇居民拥有各种资产#)#"亿元,其中金融资产#"!(亿元,人均分别拥有!!%)’元和%’""(元。

城乡居民人均拥有金融资产之比为%"&%,%。

#&居民收入分配地区差距大,各地区之间居民财富差距悬殊。

中国居民收入分配差距的原因分析1、居民收入差距的现状中国经济从改革开始至今一直处在转型之中,30多年来中国收入差距的不断过分拉大已成为无可争辩的事实。

总体来看,贫富差距呈现过大趋势。

根据联合国开发计划署的统计数字,中国目前的基尼系数为0.45;占总人口20%的最贫困人口占收入或消费的份额只有4.7%,而总人口20%的最富裕人口占收入或消费的份额高达50%;最富裕的20%人口与最贫困的20%人口所占收入或消费的份额之比为10.7。

据此看来,中国社会的贫富差距已经突破了合理的限度。

而根据中国人民大学和香港科技大学的联合调查,中国大陆的基尼系数已高达0.53或0.54左右。

据调查,近年来富人收入来源呈多样化,增殖速度加快,而穷人收入来源逐步萎缩,呈递减趋势,形成富者越富、贫者越贫的马太效应。

2、分析收入差距的原因2.1经济发展方面的原因一方面历史原因造成的差距,另一方面我国经济发展战略的制定和实施,造成了一定生产力水平下的居民收入差距扩大。

首先,在改革开放过程中,我国采取的是先沿海后内陆,先东部后中西部的阶梯式发展战略,在开放的时间、程度和优惠条件的差别,使得先开放、先改革、先搞活的东部地区得到优先发展,这样东西部经济发展速度更加失衡,这在一定程度上扩大了不同地区之间的居民收入差距。

其次,我国是个落后的农业国,建国后为了改变一穷二自的落后面貌,我国实行了优先发展工业的战略抉择。

在国家财力匮乏的特定历史条件下,国家通过“剪刀差”低价收购农产品,使农民承担了为工业化提供资金的重任。

同时还采取了严格的户籍制度,把农民禁锢子农村和农业。

城乡在资金、技术等发展上的失衡,政策上的差异,造成城乡发展机会和条件的不平等。

这种二元经济结构至今还没有根本改变,这是造成城乡居民之间收入差距的主要原因。

另外,研究表明,经济发展过程中,受经济发展的影响,教育资源集中在经济发达、资金充裕的地方,而教育资源的分布状况和教育水平的状况与居民收入差距相关。

城乡居民收入分配差距情况的调查与分析

城乡居民收入分配差距情况的调查与分析

收入差距、贫富差距过大不只是民生问题,也是社会问题,更是政治问题,因为漠视差距扩大,与共产党的性质、宗旨格格不入,隐藏着巨大的社会风险,这会动摇共产党的执政根基,动摇社会主义的制度根基。

邓小平同志在上个世纪80年代讲过:“共同富裕,我们从改革一开始就讲,将来总有一天要成为中心课题,如果搞两极分化,就可能出乱子。

”现在,贫富悬殊引发的社会问题越来越多,是该高度警惕的时候了。

所以,我们必须正视贫富差距过大问题,找到解决问题的正确途径。

关键词:居民收入;分配差距;现状分析

收入差距、贫富差距过大不只是民生问题,也是社会问题,更是政治问题,因为漠视差距扩大,与共产党的性质、宗旨格格不入,隐藏着巨大的社会风险,这会动摇共产党的执政根基,动摇社会主义的制度根基。

所以,我们必须正视贫富差距过大问题,找到解决问题的正确途径。

一、我国居民收入差距的现状

城乡发展失衡、差距日趋扩大,是当前我国

经济社会发展中存在的突出矛盾之一。

最近,中国社科院发布了2011年《城乡一体化蓝皮书》。

蓝皮书指出,我国城乡收入差距已达到国际公认的结构失衡程度。

1980年以来的30年间,我国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之间的比值,从1980年的2.5倍上升到2010年的3.23倍,只有少数几年反复,绝大多数年份城乡收入差距在不断拉大。

城乡收入差距是我国历史遗留下来的老问题,根源在于计划经济体制下的二元经济结构。

但是,该差距并没有随着改革开放和经济发展有所缩小,反而有所扩大,则是我们必须正视的问题。

一般情况下城镇居民的个人收入主要用于消费和储蓄,而农民的纯收入除此以外,还有一部分用于扩大再生产的支出。

如果扣除农民扩大再生产的支出,再加上城乡居民所实际享受到的公共产品的不同,城乡收入差距将会更大。

从某个角度看,我国目前经济发展面临的困难和矛盾,与长期以来城乡发展不协调有很大关联。

分配现状主要表现在:地区收入差距在逐步加大,总体来说是东部明显高于西部;城乡及城乡内部差距十分显著;不同行业之间的收入差距

大,并逐渐形成高、中、低各种层次的收入阶层,这不能不归结为体制因素作用的结果。

从城乡整体角度讲,城乡居民收入差距的拉大与农村和农业改革的相对滞后是有关系的。

2、城乡二元结构导致城乡收入差距的扩大。

我国城乡居民收入差距之所以显著,这与政府长期的认识和采用的政策有较大的关系。

在较长的一段时间里,为了支撑工业的发展,国家采用人为的方式使资源从农业向工业转移。

同时政府不允许农民“进城”,认为如果允许农民“进城”的话,可能导致现有城市规模急剧膨胀,引发许多社会问题,而且,政府要给城市居民各种补贴,大量农民“进城”,政府将不堪负担。

事实上,这种政策将城乡割裂开来,导致大量的劳力挤在土地上谋生,使农业生产效率低下,其它国家发展的实践告诉我们,现代化的过程也是城市化的过程,政府如果限制城市化,经济将永远停留在二元结构上。

3、市场机制及管理缺陷拉大了收入差距。

市场机制及管理方面存在的缺陷所引起的分配秩序混乱也是造成收入差距的原因。

具体表现

在:垄断现象严重,有些部门和单位凭借行业垄断及某些特殊条件而获得垄断利润,为其职工发放额外收入,基本分配失去控制;有些部门和单位的分配失去控制,有人侵吞公有财产和用偷税漏税、权钱交易等非法手段牟取个人私利,造成部分社会成员之间的收入差距过大等。

有的行政机关把属于职责范围内的工作“商品化”,强行向服务对象收费或摊派。

4、制度转型中的不合理收入扩大了收入差距。

政府鼓励一部分人先富起来的政策是对的,也极大的激励了生产力的发展,问题在于许多人似乎忘了先富的前提条件是“诚实劳动和合法经营”。

1984年,我国开始对国有企业进行改革,但同时伴生的竟是国有资产流失,损了国家而肥了一小撮“内部人”,特别是股份制改造,在一些地方竟成了社会主义公有制的最后一次“免费午餐”。

这些年,因为监督机制缺位,甚至是权力的介入,产生大量黑色收入,导致一部分人暴富,为广大

人民深恶痛绝。

另外,还有一些介于合法与非法之间的“灰色收入”。

西方把这种因享有特权而获得的额外利益的现象称为寻租行为。

寻租泛滥,很多人产生严重的不平等。

这些不合理收入,使一些人站在较高的起点上,在新一轮的角逐中,进一步扩大了贫富差距。

三、改革居民收入分配制度及缓解收入差距的对策建议

我国目前居民收入差距的日益扩大是不合理的,因为有的收入是遵循了社会主义市场经济的公平竞争原则,而有的收入并非基于市场公平竞争原则,而是由于我国发展不平衡,改革不到位和政策措施滞后、手段不足等原因造成的,对于这些原因造成的差距应该采取措施加以制止,否则改革发展带来的利益会落到少数人手中,由于我国实现的是社会主义市场经济,解放和发展生产力,实现共同富裕是我们的根本原则,如果收入差距过分扩大,必然导致两极分化,就会不利于社会稳定和经济发展。

所以应采取“适度差距”原则,在坚持市场经济的平等法则、发挥市场机制作用的同时,加强宏观调控,调节收入差

距,把收入差距控制在社会可容忍的限度内,最终达到既合理拉开收入差距,调动人们的生产积极性,又不让收入差距过分拉大,在促进经济效率的基础上努力实现社会公平的目的。

为达此目的,笔者认为应采取以下几项对策:

1、坚持和巩固公有制的主体地位。

马克思主义的基本原理告诉我们,生产方式决定分配方式和消费方式。

而生产方式的核心是所有制关系。

有什么样的所有制,就有与之相适应的分配方式。

公有制失去了主体地位,按劳分配就会失去依据,就会成为一句空话。

因此,一方面,要确保国有经济的主导地位,要理直气壮地发展壮大国有经济,让国有经济在国内国际两个市场中积极进取,强筋壮骨,发展成为国际性的大公司、大企业。

另一方面,要进一步深化国有企业改革,建立完善的现代企业制度,形成合理的分配制度,维护出资人的权益,回报出资人的利益,真正体现国有企业作为全民所有制企业的性质和作用。

同时,要积极发展不同形式的公有制。

在农村,鼓励组织各种专业合作社,鼓励农村集体经济发展;在城市、矿山,鼓励各种集体性质经济组织的发展。

让公有制真正成为社会主义分配

制度的坚实基础。

2、改革收入分配制度和规范收入分配秩序。

要切实按照中央的要求,“构建科学合理、公平公正的社会收入分配体系”,“着力提高低收入者收入水平,扩大中等收入者比重,有效调节过高收入,取缔非法收入,努力缓解地区之间和部分社会成员收入分配差距扩大的趋势”。

要坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

初次分配和再次分配都要处理好公平和效率的关系,再次分配要更加注重公平。

努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。

要逐步提高最低工资标准,保障职工工资正常增长和支付。

3、逐步推进基本公共服务均等化。

实现基本公共服务均等化是确保底线公平和制度公平的重要基础。

要看到,基本公共服务供给的差距已成为城乡、地区、不同社会群体实际收入差距的重要因素。

要逐步完善符合国情、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,提高政府保障能力。

要坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。

要切实加强社会建设,真正解决“看

病难、看病贵”,“上学难、上学贵”,“住房难、住房贵”等社会热点问题。

目前,特别要把住房作为重大民生问题解决好。

4、就要发挥税收在收入分配中的基础调节作用。

国际经验表明,适当的税收体系,对于调节收入差距、贫富差距过大具有关键性的作用。

我国的税收体系以间接税为主,增值税、营业税、消费税等间接税在税收结构中占绝对比重,2009年为56.3%;而包括所得税、财产税等直接税所占比重一直没有超过税收总收入的三分之一,2009年只有26%。

在欧盟等发达国家,一般以直接税为主,占比在三分之二。

我们的这种税收安排,对于收入分配的调节作用不是十分明显。

这样的税收体制,应该说不适应科学发展的要求,不适应转变发展方式的要求,也不适应解决贫富差距过大问题的要求。

要下大决心对以做大经济总量为目标的财税体制进行整体性重构,积极推进以收入分配调节为重要目标的财税体制改革。

5、就要加大反腐败力度。

腐败引发的收入分配差距和贫富差距,影响十分恶劣,要高度重

视。

要完善制度,加强对权力的监督制约,特别是在容易发生权力滥用和腐败问题的重要权力部门、重要岗位、重要环节上建立健全权力监督和约束制度。

要加快政府体制机制改革,转变政府职能,减少项目审批,减少权力对经济活动的干预,缩小“寻租”和“共谋”等滥用权力行为而引发的贫富差距。