常见的口腔病例影像

- 格式:pptx

- 大小:7.86 MB

- 文档页数:41

口腔影像知识点总结归纳一、口腔常见的影像检查方法1. X射线检查:X射线检查是口腔影像学中应用最为广泛的一种方法,包括常规的牙片、口腔全景片、颌骨X线片等。

X射线片可以观察到牙齿的形态、结构、根尖周围病变等情况,同时也可以观察到颌骨的形态、结构、骨量、骨密度等情况。

2. CT检查:CT检查可以观察到口腔颌面部的骨骼结构、颌骨的三维形态、颌骨骨量及颌骨中的骨质疾病等情况,对于口腔颌面外科手术、种植手术等有着重要的指导作用。

3. MRI检查:MRI可以观察到口腔颌面部软组织、髓腔、腺体、血管等情况,对于口腔颌面部软组织病变的诊断有着重要的作用。

4. 口腔超声检查:通过口腔超声检查可以观察到口腔颌面部软组织的情况,对于口腔颌面部软组织肿瘤、囊肿等疾病有着重要的诊断价值。

5. 数字减影血管造影(DSA):DSA可以观察到颌面部血管的情况,对于口腔颌面部血管畸形等疾病有着重要的诊断价值。

6. 放射性同位素检查:放射性同位素检查可以观察到颌骨骨代谢情况,对于颌骨骨质疾病的诊断有着重要的价值。

7. 荧光激光检查:荧光激光检查可以观察到牙齿的龋齿情况,对于龋齿的早期诊断有着重要的作用。

二、常见口腔影像学检查的临床应用1. 牙片(Periapical radiograph):牙片是口腔影像学中最为常见的一种检查方法,用于观察单个牙齿的根尖周围情况,对于根尖周围病变的诊断有着重要的价值。

2. 口腔全景片(Panoramic radiograph):口腔全景片是一种全景式的口腔X射线片,可以观察到口腔颌面部的全貌,对于智齿牙胚、阻生牙、牙槽囊肿、颌骨骨质疾病等有着重要的诊断价值。

3. 颌骨X线片(Cephalometric radiograph):颌骨X线片是一种用于观察颌骨的形态、大小、关系及功能等情况的检查方法,对于口腔颌面正畸、颌面外科手术等有着重要的指导价值。

4. CT三维重建图像(CT 3D reconstruction image):CT三维重建图像可以将颌骨的三维形态呈现出来,对于口腔颌面复杂病变的诊断和手术设计有着重要的指导价值。

口腔浅中深龋是口腔疾病中常见的一种,临床影像学检查是确诊和治疗过程中不可或缺的一环。

本文将从临床影像学检查的要点出发,对口腔浅中深龋进行详细介绍,以帮助读者更好地了解这一疾病。

一、口腔浅中深龋的定义口腔浅中深龋是由于牙齿表面微生物产酸而引起的牙本质溶解,进而形成龋洞,这是一种慢性进展性疾病。

二、临床影像学检查种类1. X线检查:X线检查是口腔浅中深龋检查常用的影像学手段之一,包括常规X线摄影和CBCT立体X线摄影。

2. 钙化组织成像:钙化组织成像能够清晰显示龋洞的钙化情况,是龋齿检查的重要手段之一。

3. 磁共振成像:对于牙髓炎合并牙髓坏死患者,磁共振成像可以清晰显示龋洞对牙髓的影响情况。

三、口腔浅中深龋临床影像学检查的要点1. 选择合适的影像学方法:根据患者病情和检查需求选择最合适的影像学方法,以获取清晰、准确的影像信息。

2. 规范的检查操作:临床医生在进行口腔浅中深龋影像学检查时,应当严格按照规范操作流程进行,以避免影响影像质量和诊断结果。

3. 结合临床症状分析影像结果:口腔浅中深龋的影像学检查结果需要结合患者的临床症状进行综合分析,从而作出准确的诊断。

四、口腔浅中深龋临床影像学检查的临床意义1. 确诊龋洞位置和大小:临床影像学检查能够清晰显示龋洞的位置和大小,为后续治疗提供重要依据。

2. 判断牙本质损伤程度:通过影像学检查,可以判断牙本质受损的程度,有助于制定个性化治疗方案。

3. 观察龋洞对牙髓的影响:影像学检查能够直观地观察龋洞对牙髓的影响情况,为制定治疗方案提供参考。

五、口腔浅中深龋临床影像学检查的注意事项1. 患者辐射防护:在进行X线检查时,应注意患者的辐射防护,尽量减少辐射对患者的影响。

2. 影像质量控制:临床医生在进行影像学检查时,应严格控制影像质量,以确保影像清晰、准确。

总结:口腔浅中深龋是口腔疾病中的常见病种,而临床影像学检查是确诊和治疗过程中不可或缺的一环。

临床医生在进行口腔浅中深龋影像学检查时,应选择合适的影像学方法,规范操作流程,结合临床症状分析影像结果,从而提高诊断准确性。

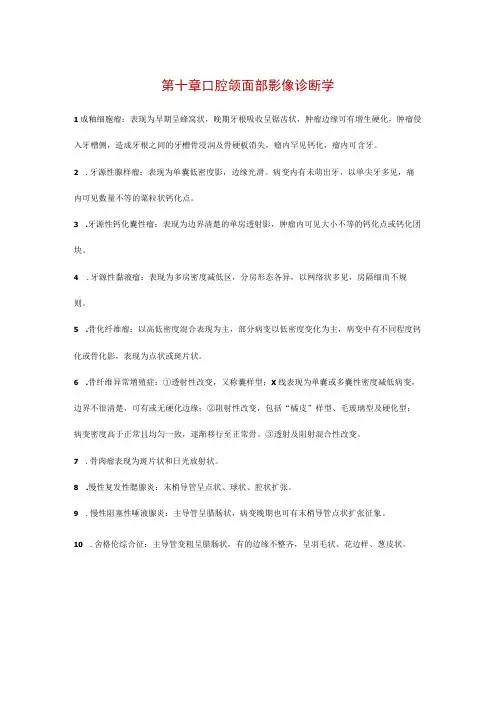

一、根尖周脓肿、根尖周肉芽肿、根尖周囊肿的影像学表现均以病原牙为中心形态大小密度边缘外周根尖周脓肿不规则,大小不等低而不均不光滑骨增生根尖周肉芽肿较规则,圆或卵圆D<1cm软组织密度影不均匀清楚骨正常或增生根尖周囊肿规则,圆或卵圆D介于1~2cm低密度均匀一致清楚,光滑锐利致密线二、牙源性中央性颌骨骨髓炎的影像学表现(必有病原牙)1.早期骨小梁模糊,轻微骨破坏2.弥散性点片状破坏3.破坏以病原牙为中心,边界不清4.骨膜受侵可见线状骨膜反应5.有/无肉眼死骨形成6.病灶局限,灶周骨小梁变粗,死骨分离或移位7.病灶区骨质致密,骨小梁变粗,排列与正常骨纹理不同8.下颌骨外形发生改变1)死骨脱落致骨缺损2)病理骨折错位愈合3)新骨过度增生注:鉴别诊断:骨纤维异常增殖症局限于颌骨内,颌骨膨隆,骨皮质变薄骨肉瘤无病原牙,骨破坏边缘模糊,破坏区内瘤骨形成,无死骨形成三、牙源性边缘性颌骨骨髓炎的影像学表现(多见于冠周炎)下颌升支侧位片、曲面体层片多见于下颌骨升支弥漫性的骨密度增高,可见局限性的骨质破坏灶骨皮质破坏少见,死骨形成少见下颌升支切线位片骨膜成骨,边缘较整齐四、牙源性上颌窦炎应做哪些影像学检查,可能见到那些影像学表现根尖片或CBCT:1.病原牙牙根尖周骨质破坏、或与上颌窦相通、或窦内断根残留2.牙周膜及牙槽骨骨硬板影消失3.上颌窦底部黏膜肥厚华特位片:1.患侧上颌窦内弥漫性密度增高或气腔缩小,周围可见环绕窦壁的带状肥厚黏膜影2.窦壁骨质无破坏3.积液时,坐位投照可见液平面五、颌骨放射性骨坏死的影像学表现(颌骨)1.早期骨质弥漫性疏松2.进而呈不规则斑点状或虫噬状破坏3.大小不一的死骨形成,不易分离4.骨膜反应少见(牙与牙周)5.放射性龋多见,好发于牙颈部六、成釉细胞瘤的影像学表现和主要鉴别诊断好发于青壮年共同表现:1.磨牙升支区多见,类圆形的X线透射区,边缘光滑锐利2.颌骨膨胀(颊侧为主)3.牙根吸收(锯齿状或截根状)4.牙间吸收(肿瘤侵入牙槽侧,牙根之间的牙槽骨浸润、硬骨板消失)5.牙被推移,或脱落缺失6.白线包绕(周围骨质部分增生硬化)7.瘤内钙化罕见8.瘤内可含牙X线分型特点:1.多房性(多见)分房大小悬殊,成群排列,相互重叠2.单房型单房低密度影,边缘呈分叶,有切迹3.蜂窝型小分房,大小基本一致;房隔厚而粗糙4.局部恶性征浸润生长,颌骨无膨胀改变;多房遗迹七、牙源性角化囊性瘤的影像学表现两个发病高峰期(20~30岁及50岁组)男性居多1.下颌第三磨牙区,单房(多见)或多房性透光区2.颌骨膨胀不明显,沿颌骨长轴发展;亦可向舌侧发展,或穿破骨板3.牙根吸收较少,多为斜行吸收4.多房型分房大小基本一致5.可多发,多发者考虑痣样基底细胞癌综合征八、牙源性腺样瘤的影像学表现好发于青少年女性1.上颌尖牙区,单房性X线透光影;2.膨胀轻;3.内含未萌牙(单尖牙);4.有许多粟粒状钙化小点九、假性牙瘤和真性牙瘤的鉴别好发年龄与性别好发部位影像特征牙骨质结构不良(假性牙骨质瘤)中年女性下切牙、多发性根尖骨硬板与牙周膜仍清成牙骨质细胞瘤(真性牙骨质瘤)25岁以下男性下颌第一磨牙区高密团块包绕根尖或融合有低密度软组织包膜影十、骨化纤维瘤的影像学表现X线:1.下颌前磨牙区,高低密度混杂影,境界清晰2.高密度影表现多样(纤细或粗糙线隔、点状、斑片状)3.皮质骨膨胀变薄,一般不断裂十一、骨肉瘤的影像学表现好发于10~30岁男性X线:1.骨质结构改变早期:1)成骨区(小梁增生变粗,髓腔变窄阻塞),2)溶骨区(小梁破坏吸收,髓腔扩大)3)“牙浮立”征象(侵及牙周组织)中后期:1)溶骨性破坏区2)病理性骨折2.瘤骨形成1)斑片状(肿瘤中心区与周围软组织区)2)日光放射状(肿瘤中心向外放射)3)粗毛状(粗而杂乱,卷曲、交叉)4)毛刷状(细长而整齐)3.骨膜反应1)一般:层状2)增生迅速:袖口状4.软组织肿块形成弥漫性肿大之软组织影注:CT与MR显示好CT:1)实质性肿块占据颌面间隙,界限不清;2)可见其中瘤骨与坏死灶;3)注入造影剂后瘤体实性部分可增强。

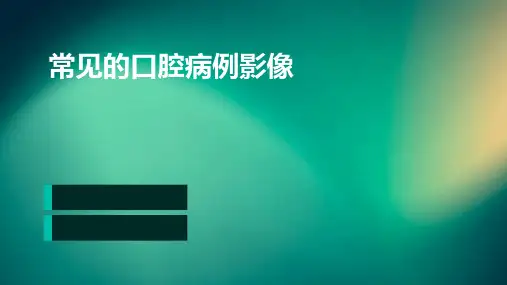

第十章口腔颌面部影像诊断学1成釉细胞瘤:表现为早期呈蜂窝状,晚期牙根吸收呈锯齿状,肿瘤边缘可有增生硬化,肿瘤侵入牙槽侧,造成牙根之间的牙槽骨浸润及骨硬板消失,瘤内罕见钙化,瘤内可含牙。

2.牙源性腺样瘤:表现为单囊低密度影,边缘光滑。

病变内有未萌出牙,以单尖牙多见,痛内可见数量不等的粟粒状钙化点。

3.牙源性钙化囊性瘤:表现为边界清楚的单房透射影,肿瘤内可见大小不等的钙化点或钙化团块。

4.牙源性黏液瘤:表现为多房密度减低区,分房形态各异,以网络状多见,房隔细而不规则。

5.骨化纤维瘤:以高低密度混合表现为主,部分病变以低密度变化为主,病变中有不同程度钙化或骨化影,表现为点状或斑片状。

6.骨纤维异常增殖症:①透射性改变,又称囊样型;X线表现为单囊或多囊性密度减低病变,边界不很清楚,可有或无硬化边缘;②阻射性改变,包括“橘皮”样型、毛玻璃型及硬化型;病变密度高于正常且均匀一致,逐渐移行至正常骨。

③透射及阻射混合性改变。

7.骨肉瘤表现为斑片状和日光放射状。

8.慢性复发性腮腺炎:末梢导管呈点状、球状、腔状扩张。

9.慢性阻塞性唾液腺炎:主导管呈腊肠状,病变晚期也可有末梢导管点状扩张征象。

10.舍格伦综合征:主导管变粗呈腊肠状,有的边缘不整齐,呈羽毛状、花边样、葱皮状。

1翼片的优点是能清晰显示A.牙槽崎顶B.下颌管位置C.根折部位D.根尖病变类型E.上颌窦分隔2.上颌骨骨折首选的主要X线投照位置是A.颅底位(须顶位)B.华特位(鼻须位)C.柯氏位(鼻额位)D.上颌正中咬合片E.曲面体层3.如怀疑有颌下腺导管结石,以下哪种X线片检查为首选A.颌下腺造影B.下颌体腔片C.下颌曲面断层片D.颌下腺侧位片加下颌横断片E.下颌骨侧位片加下颌横断片4.X线片上正常牙槽崎高度为A.牙颈下0.5mmB.牙颈下1mmC.牙预下2mmD.牙颈下3mmE.牙颈下4mm5.能够真实地反映牙槽喳顶骨吸收程度,适用于早期牙周炎的影像学检查方法是A.根尖片B.翼片C.曲面体层片D.片E.根尖片数字减影技术6.不适合用作牙周病影像学检查方法的是A.根尖片B.翼片C.下颌骨侧位片D.曲面体层片E.根尖片数字减影技术7.关于涎腺造影,下列描述不正确的为A.一般只适用于腮腺及颌下腺8.适用于涎腺急、慢性炎症C.应作碘过敏试验,碘过敏试验阳性者禁忌D.造影剂选用60%泛影葡胺E.造影剂选用40%碘化油8.右侧上颌第二磨牙根尖片显示,在X线片右下角一圆钝三角形高密度影,有可能是以下哪一种正常颌骨解剖结构A.上颌窦8.翼钩C额骨D.下颌骨喙突E.下颌骨外斜线9.能够真实地反映牙根根尖病变程度最佳的影像学检查方法是A.根尖片B.翼片C.曲面体层片D.片E.根尖片数字减影技术10.以下哪种征象不属于慢性根尖周脓肿影像表现A.牙冠可见大面积密度减低影,与髓腔影重叠B.根尖周骨质密度减低,无明确边界C.根尖周骨质密度减低,边界清楚D.根尖周骨密度减低影周围骨质增生硬化E.根尖周骨密度减低影范围较小,边缘不光滑11.以下描述与牙源性边缘性颌骨骨髓炎不相符的一项是A.起源于下颌第三磨牙冠周炎B.X线平片检查可选择下颌升支侧位片或曲面体层片,可见弥漫性骨破坏和局限性骨密度增高C.下颌升支切线位片可见骨密质外骨膜成骨D.可以选择CT检查E.可以选择下颌体横断片12.在涎腺造影中造影剂外溢呈片状,可见于下列哪种疾病A.慢性复发性腮腺炎B.慢性阻塞性涎腺炎C.涎腺良性肿瘤D.涎腺良性肥大E.涎腺恶性肿瘤13.涎腺造影显示,主导管边缘呈“羽毛状”,可见于下列哪种疾病A.涎腺良性肿瘤B.舍格伦综合征C.涎瘦D.慢性阻塞性涎腺炎E慢性阻塞性腮腺炎14.超声检查在口腔颌面部适用于A.确定有无占位性病变B.确定囊性或实性肿物C.为评价肿瘤性质提供信息D.确定深部肿物与邻近重要血管的关系E.以上均适用15.磁共振成像检查在口腔颌面外科检查中的适应证不包括A.口腔颌面部深区肿块的检查B.腮腺肿瘤怀疑累及面神经时C.活检困难的口咽及舌根部肿瘤患者D.恶性肿瘤患者化疗、放疗的疗效观察E.头颈部软组织肿瘤CT影像显示清楚者16.成年人进行全口牙齿检查时,一般需用牙片数目为配套名师精讲课程A.14张B.8张C.10张D.6张E.9张17.许勒位片可显示颛下颌关节A.顶部影像B.后前位影像C内侧1/3影像D.中部1/3影像E.外侧1/3影像18.颠下颌关节双重造影是指用A.生理盐水和碘化油作为造影剂B.碘化油和泛影葡胺作为造影剂C.无菌空气和30%泛影葡胺作为造影剂D.生理盐水和60%泛影葡胺作为造影剂E.利多卡因和60%泛影葡胺作为造影剂19.采用根尖片分角线投照技术显示被检查牙齿邻面影像重叠的原因A.投照垂直角度过大B.投照垂直角度过小C.X线与被检查牙齿的邻面不平行D.X线与被检查牙齿的邻面不垂直E.X线中心线位置不正确20.关于根尖片所示正常影像,不正确的A.牙骨质与牙本质有明显区别B.年轻人牙髓腔宽大C.髓腔为低密度影像D.密度最高的组织是釉质E.牙槽突高度应达到牙颈部21.患者,男,31岁。

颌面、颈部经典CT影像病例案例一:腮腺腺淋巴瘤(乳头状淋巴性囊腺瘤)男性,74岁。

主诉:发现左耳下肿物6年。

现病史:患者6年多前无意中发现左耳下小肿物,约“鸽卵”大小,无疼痛,局部无红肿,无发热,肿物缓慢增大,现达“鸡蛋”大小。

专科检查:左耳下腮腺咬肌区明显隆起,扪及约5*5*2.5cm大小肿物,质中,表面光滑,边界清楚,活动可,无压痛。

手术名称:左腮腺肿物切除术。

术中所见:肿物位于左腮腺咬肌筋膜内,部分位于腮腺后极腮腺深叶。

约5*5*3cm大小,囊性,部分壁较厚,与周围无明显粘连。

病理诊断:(左腮腺)肿物:为腺淋巴瘤(乳头状淋巴性囊腺瘤)。

案例二:甲状腺癌(低分化鳞状细胞癌)男性,61岁。

主诉:颈前肿物半年余。

现病史:患者半年余前无意中发现颈前肿物,初时肿物不大,随后肿物逐渐增大至鸽蛋大小,尤以左侧为甚,伴异物阻塞感。

专科检查:颈软,气管右偏,左侧甲状腺Ⅲ度肿大,质硬,可触及多个结节,轻压痛,边界尚清楚,结节随吞咽上下活动。

手术名称:左侧甲状腺全切除左颈淋巴结清扫右侧甲状腺次全切除术。

术中所见:左侧甲状腺明显增大,约10*4*4cm,包膜欠清,与周围组织粘连紧密,表面凹凸不平,扪及多个肿块,质硬。

锁骨上窝见两枚肿大淋巴结,直径约10mm。

病理诊断:1、(左甲状腺)见低分化鳞状细胞癌,癌组织侵及邻近横纹肌组织。

2、(右)甲状腺:见甲状腺组织,未见肿瘤性病变。

3、(食道壁组织)见低分化鳞状细胞癌。

案例三:海绵状血管瘤(面颊部)女性,30岁。

主诉:左面部肿物半年余。

现病史:患者半年多前出现左面部肿物,约黄豆大小,触之可移动,稍疼痛。

肿物逐渐增大现达鸽蛋大小,晨起自觉肿物较小。

专科检查:左面部隆起,咬肌前缘扪及一大小约2*2.5cm肿物,质软,表面光滑,边界清,移动度可,压痛。

手术名称:左面部肿物切除术。

术中所见:肿物位于左面颊部咬肌前缘,皮肤与粘膜之间,约3*2cm,质软,边界欠清。

病理诊断:符合海绵状血管瘤。

常用检查0.骨性标志:1.分角线投照根尖片:❤①牙釉质 ②牙本质 ③髓腔 ④牙槽骨 ⑤牙周膜 ⑥硬骨板 ⑦腭中缝 ⑧切牙孔 ⑨鼻中隔 ⑩鼻腔❤①上颌窦 ②上颌窦底 ③颏棘 ④营养管 ⑤颏孔2.华特位投照(鼻颏位):1)特点:主要观察上颌部位病变(尤窦腔、上颌窦)。

❤①上颌窦 ②鼻中隔 ③眼窝 ④鼻腔 ⑤眶下裂 ⑥颧骨 ⑦颧弓 ⑧喙突 ⑨髁突 ⑩上颌结节 2)注意:上颌窦:双侧形态是否对称一致;密度如何;双侧比较,与眼眶比较窦壁连续性如何;双侧眶下缘是否在同一水平面;颧骨外型;颧牙槽嵴及颌间间隙是否对称;牙槽弓对称性如何。

(1)上颌窦:I.形态:最大的副鼻窦,大致呈底向上、尖朝下的三角形。

II.密度: 透明度与眼眶基本一致,周边较中心密度高;外侧较内侧密度稍高(解剖学形态)。

III.大小:一般左右对称,多在5~8 根尖上区,气化好时可达第一双尖牙或尖牙区。

IV.可有分隔,窦腔下份可突入牙根之间呈波① ②③④⑤⑥ ⑦⑧⑩⑨②① ③④①② ③④⑤⑥⑦⑧⑩⑤ ⑨上颌-颧骨缝浪状或W状。

V.注意:误诊、医疗事故、占位、牙根感染性病变。

VI.变化:①上颌窦的分隔;②上颌窦内钙化;③上颌窦内的黏液囊肿;④上颌窦内黏膜增厚。

3.顶颏位(颧骨后前位,仅作了解):4.下颌骨后前位(开口)投照法(Post –anterior position ):主要观察下颌骨升支各部位尤其内外径病变如骨折、边缘性骨髓炎、肿瘤或囊肿等。

❤①髁突(已脱出关节窝) ②喙突 ③颌间间隙 ④上颌窦 ⑤下颌升支 ⑥下颌升支硬骨板 ⑦筛窦 5.许勒位片(颞下颌关节侧斜位片):正常关节髁突有连续、整齐、致密的密质骨边缘,下方骨纹理均匀。

上间隙>后间隙>前间隙。

❤①外耳道(颞下颌关节后方解剖标志)②关节窝 ③关节间隙④关节结节 ⑤髁突 ⑥乙状切迹(髁突小头前斜面)6.曲面体层图像(panoramic ):即全景片,最常用。

1)优点:显示上下颌骨全貌:颌骨形态、牙齿发育、全口牙周病牙槽骨吸收情况、颌骨病变及骨折等。

1、球上颌囊肿:发生于上颌侧切牙和尖牙之间的囊肿,球上颌囊肿在上颌侧切牙和尖牙之间有倒梨形囊状透射区,并可见两牙根被推分开。

2、正中囊肿:指位于上颌或下颌中线区的囊肿,上颌或下颌中线区有囊状低密度影,与牙无关。

3、分角线投照技术:X线的中心线与被检查牙的长轴和胶片之间的分角线垂直。

4、牙根折裂:是指既无外伤又无龋病、只发生于后牙牙根的一种特殊类型的折断。

病因可能有咬合力过大、牙周炎、牙根发育缺陷、牙内吸收。

5、 Codman三角:成骨型骨肉瘤骨膜增生特别迅速,被肿瘤突破并遭到破坏,其残端投影呈袖口状,此又称“Codman三角”或骨膜三角。

6、 Albright综合症:多骨性骨纤维异常增殖症伴皮肤咖啡样色素沉着及内分泌病变。

7、涎石病:涎腺导管或腺体内形成涎石而引起的一系列病理改变。

8、曲面体层摄影:是根据口腔颌面部的解剖特点,利用体层摄影和狭缝摄影原理而设计的固定三轴连续转换的体层摄影技术。

9、口腔体腔摄影:x线管伸人口腔内,胶片放置在口腔外围绕病人的颜面部进行摄影。

10、 X线头影测量:X线头影测量术是根据所拍摄的头颅定位X线片,由牙、颌及颅面的标志点描绘出一定的线、角,进行测量分析,了解牙、颌及颅面软硬组织的结构。

11、畸形中央尖:新萌出的牙显示颌面中央窝处有一突出的小牙尖。

12、继发龋是指龋病治疗后,窝洞周围牙体组织又发生龋坏,须经X线检查确诊。

13、牙内吸收是由于牙髓受到不良刺激后,牙髓组织发生肉芽性变,其内产生破骨细胞而引起髓室内牙本质吸收。

14、球上颌囊肿指发生于上颌侧切牙和尖牙之间的囊肿。

15、正中囊肿系位于上颌或下颌中线区的囊肿。

X线特点上颌或下颌中线区有囊状低密度影,与牙无关。

16、涎石病;涎腺导管或腺体内形成涎石而引起的一系列病症。

17、舍格伦综合症是一种以外分泌腺损害为主的自身免疫病,可分为原发性舍格伦综合症及继发性舍格伦综合症,经临床检查证实有口干及眼干者为原发性舍格伦综合症;口干和眼干伴有结缔组织病者为继发性舍格伦综合症,常见的结缔组织病有类风湿关节炎,系统性红斑狼疮,硬皮病和多发性肌炎等。