昆明历史文化街构成城市的记忆 文林街

- 格式:docx

- 大小:12.98 KB

- 文档页数:2

昆明老街景点介绍

昆明老街是一个充满历史和文化气息的旅游景点,其建筑群落承载着这座城市太多的记忆与故事,同时又承载了当代人太多的童年欢乐和生活趣味。

以下是昆明老街的主要景点介绍:

1.光华街:是昆明城中仅存的具有昆明古朴风貌的老街,可以吃到口味正宗

的小锅米线,可以淘到光怪陆离的云南古玩,可以找到历经百年的药铺。

2.甬道街:在1983年,就有了昆明最早的花鸟市场。

随着时间的推移,当年

在甬道街上搭建铁皮棚,售卖花鸟鱼虫的商家在赚得盆满钵满之后,纷纷外扩,陆续形成了景星珠宝花鸟市场。

此外,这些代表城市市井特色的小买卖甚至延伸到光华街、文明街。

3.景星街:每日总是人潮人涌。

各种稀奇古怪的东西都可以在这里淘到,景

星街承载了太多昆明人美好的童年记忆,也为各种外地游客带来无尽的惊喜。

4.钱王街:将潮流与历史在此对撞,这里有老宅子中的星巴克,有英国专业

的电音酒吧,还有很多手工艺人的精品商店,在这里街拍的美女帅哥络绎不绝。

此外,还有文明街、文庙直街等景点。

总的来说,昆明老街是一个适合漫步、体验历史文化的好地方。

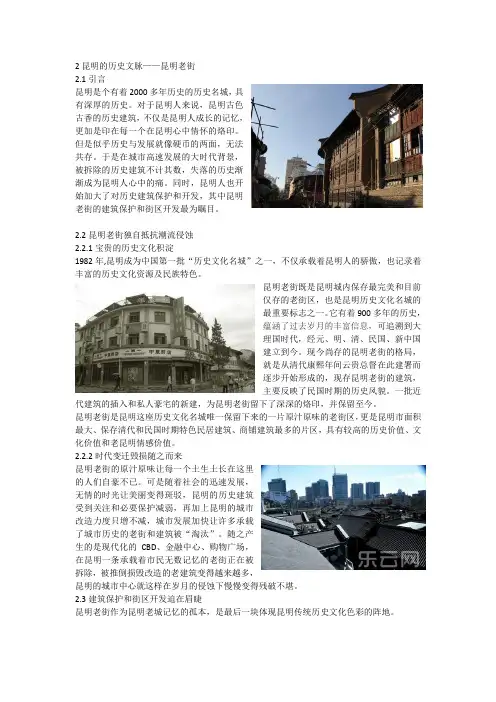

2昆明的历史文脉——昆明老街2.1引言昆明是个有着2000多年历史的历史名城,具有深厚的历史。

对于昆明人来说,昆明古色古香的历史建筑,不仅是昆明人成长的记忆,更加是印在每一个在昆明心中情怀的烙印。

但是似乎历史与发展就像硬币的两面,无法共存。

于是在城市高速发展的大时代背景,被拆除的历史建筑不计其数,失落的历史渐渐成为昆明人心中的痛。

同时,昆明人也开始加大了对历史建筑保护和开发,其中昆明老街的建筑保护和街区开发最为瞩目。

2.2昆明老街独自抵抗潮流侵蚀2.2.1宝贵的历史文化积淀1982年,昆明成为中国第一批“历史文化名城”之一,不仅承载着昆明人的骄傲,也记录着丰富的历史文化资源及民族特色。

昆明老街既是昆明城内保存最完美和目前仅存的老街区,也是昆明历史文化名城的最重要标志之一。

它有着900多年的历史,蕴涵了过去岁月的丰富信息,可追溯到大理国时代,经元、明、清、民国、新中国建立到今。

现今尚存的昆明老街的格局,就是从清代康熙年间云贵总督在此建署而逐步开始形成的,现存昆明老街的建筑,主要反映了民国时期的历史风貌。

一批近代建筑的插入和私人豪宅的新建,为昆明老街留下了深深的烙印,并保留至今。

昆明老街是昆明这座历史文化名城唯一保留下来的一片原汁原味的老街区,更是昆明市面积最大、保存清代和民国时期特色民居建筑、商铺建筑最多的片区,具有较高的历史价值、文化价值和老昆明情感价值。

2.2.2时代变迁毁损随之而来昆明老街的原汁原味让每一个土生土长在这里的人们自豪不已。

可是随着社会的迅速发展,无情的时光让美丽变得斑驳,昆明的历史建筑受到关注和必要保护减弱,再加上昆明的城市改造力度只增不减,城市发展加快让许多承载了城市历史的老街和建筑被“淘汰”。

随之产生的是现代化的CBD、金融中心、购物广场,在昆明一条承载着市民无数记忆的老街正在被拆除,被推倒损毁改造的老建筑变得越来越多,昆明的城市中心就这样在岁月的侵蚀下慢慢变得残破不堪。

2.3建筑保护和街区开发迫在眉睫昆明老街作为昆明老城记忆的孤本,是最后一块体现昆明传统历史文化色彩的阵地。

昆明老街的景点

1. 昆明老街的钱王街呀,那可真是个特别的地方!就像一个装满故事的宝盒。

走在那儿,你能感受到岁月的痕迹,仿佛在和过去对话。

哎呀,你看看那些古老的建筑,不就是历史的见证者嘛!

2. 景星街,多有意思的地方啊!就如同一个热闹的大舞台。

人们在这里来来往往,各种小玩意儿琳琅满目。

难道你不想去逛逛吗,去感受那热闹的氛围呀!

3. 光华街,那是一条充满韵味的街道呀!好似一杯醇厚的老酒,越品越有味道。

你去走走,准能被它独特的魅力吸引住呢!

4. 甬道街,这名字听起来就很特别不是吗!它就像是一条神秘的通道,引领你去发现一个个惊喜。

还等什么呀,赶紧去一探究竟吧!

5. 文明街,多有文化气息的地方哟!它简直是知识和艺术的海洋,漫步其中,你不觉得自己都变得有内涵了吗!

6. 南屏街,哇塞,那可是昆明的标志性街道呀!就像城市的心脏一样,跳动着活力。

去那里感受一下昆明的繁华吧,你一定会被震撼到的!

7. 正义路,多么大气的名字!这里仿佛是公平和正义的守护者。

当你踏上这条路,会不会有一种使命感涌上心头呢?

8. 金碧路,听着就很辉煌呀!它就像一条金色的丝带,把昆明的美景都串联起来了。

去走走吧,你肯定会爱上它的!

我的观点结论:昆明老街的这些景点各具特色,它们共同构成了昆明独特的魅力,非常值得大家去深入了解和体验呀!。

林徽因春城记忆赏析林徽因:春城记忆林徽因一家到昆明后起先住在巡津街的“止园”,不久又搬到巡津街9号。

巡津街是昆明的一条老街,原先叫大河埂,后来在此设岗巡视水情,名巡津堤,至清末逐渐形成街道,于民国初年得名巡津街。

1910年滇越铁路通车后,不少外国人办的医院、洋行、酒店汇集于此。

沈从文在文林街的时候,沈的住所常有人聚在一起聊天,那间“矮楼房成为一个小小的文艺中心”。

林徽因大约是常客:“很健谈,坐在稻草墩上,她会海阔天空地谈文学,谈人生,谈时事,谈昆明印象。

沈从文还是眯着眼,笑着听,难得插上一二句话,转换话题,林徽因住巡津街的那一年,除了搞建筑设计、兼课和社交活动外,也写过若干首诗。

其中一首题为:《昆明即景•小楼》有这样几句:那上七下八临街的矮楼,半藏着,半挺着,玄在街头,瓦覆着它,窗开一条缝,夕阳染红它,如写下古远的梦。

当然诗句定稿后将“那上七下八临街的矮楼”改为“张大爹临街的矮楼”。

其实林徽因很关注昆明老房子的样式和神韵。

昆明的茶馆在抗战时期给许多人带来些温暖。

那是一个可以让人暂时忘却战争,享受片刻宁静的地方。

林徽因的题为《昆明即景• 茶铺》一诗里,生动形象地描绘了昆明茶铺的景象:这是立体的构画,描在这里许多样脸在顺城脚的茶铺里隐隐起喧腾声一片。

各种的姿势,生活刻划着不同方面:茶座上全坐满了,笑的,皱眉的,有的抽着旱烟。

不都是为着真的口渴。

喝茶的人们跷起膝盖的是疲乏,赤着臂膀好同乡邻闲话。

也为了放下扁担同肩背,向命运喘息,倚着墙,每晚靠这一碗茶的生趣,幽默估量生的短长……林徽因对昆明的最后记忆是1946年2月,林徽因从重庆乘飞机回到昆明,住北门街唐家花园后,给在重庆的费慰梅写信说:“我终于又来到了昆明!”,“来看看这个天气晴朗,熏风和遍地鲜花、五光十色的城市。

”重返昆明后感觉非常好,印象更深刻。

她把这次住的北门街唐家花园叫做“梦幻别墅”。

并称赞道:“昆明永远是那样美,不论是晴天还是下兩,我窗外的景色在雷雨前后显得特别动人。

昆明老街文案

昆明老街——穿越时光的繁华,重温历史的魅力

置身于昆明老街,仿佛走进了一段尘封的历史画卷。

这里的每一块青石板、每一扇古朴的门窗,都诉说着这座城市悠久的历史和独特的文化。

漫步在老街,你可以欣赏到中西建筑风格的完美融合。

这里的建筑既保留了传统的中国四合院,又引进了西方文艺复兴时期的元素。

时光在这里定格,历史与现代相互交融,构成了一幅别具一格的城市风景线。

老街的热闹与宁静并存。

这里的狭窄小巷藏着数不尽的美食小吃和特色手工艺品。

你可以品尝到地道的云南美食,购买到各式各样的民族工艺品,领略到浓厚的民俗风情。

而在安静的角落里,你又能听到岁月在低声细语,感受到一种与世隔绝的宁静。

昆明老街的夜景更是别有一番韵味。

当夜幕降临,这里的灯光与星光交相辉映,照亮了古朴的街巷和建筑物。

你可以漫步在街头,感受这种古老与现代交融的魅力,或者选择一家有特色的酒吧或餐厅,品味美食,享受这宁静而惬意的夜晚。

无论你是历史爱好者、美食家还是喜欢寻找独特风景的旅行者,昆明老街都能满足你的需求。

这里既保留了昆明历史的印记,又融入了现代都市的活力。

在这里,你可以感受到这座城市独特的魅力和丰富的文化内涵。

来到昆明老街,让我们一起穿越时光的繁华,重温历史的魅力,体验这座城市的独特韵味和文化底蕴。

昆明文林红色历史介绍

昆明文林街有着丰富的红色历史。

文林街形成于明清时期,原先只是一条小土路,因地近贡院(今云南大学址),是科举考生云集之地,取“文人如林”之意,被称为文林街。

在抗日战争时期,日本侵略者发动了全面侵华战争,北大、清华、南开三校南迁,在长沙合组临时大学,1938年2月,临时大学从长沙迁往昆明,更名为国

立西南联合大学(简称西南联大)。

联大的到来成为文林街的高光时刻,因为离联大很近,加上街上有很多饭馆、米线馆、杂货店等便利设施,文林街成为联大师生们喜欢的落脚地,很多联大师生都租住在这里。

在文林街一带居住过的任联大教授的有钱钟书、沈从文、罗廷光等。

文林街上最多的是茶馆,昆明人热爱“泡茶馆”,远道而来的联大师生也随之融入这种生活。

文林街茶客们几乎是清一色的联大师生。

如果回到那个年代,能在文林街的茶馆里遇到逃课的汪曾祺,遇到在茶馆里和法律系同学讲《罗马法》的罗文幹先生,遇到在小饭馆里吃米线的沈从文先生,遇到提着石榴准备回家的金岳霖先生。

遇到想出钱让饭馆老板改名的吴宓先生,因为它挂名的名字是“潇湘馆”,吴教授觉得“林妹妹会不高兴的。

”

文林街曾经有一条通往钱局街的巷子,叫金鸡巷,金鸡巷4号的小楼里,住过刘北汜、萧荻、萧珊等冬青社社员,此处成为热闹的文学沙龙,沈从文先生、汪曾祺先生都是常客。

老舍先生来昆明的时候,也被拉到这里谈过“小说和戏剧”。

现在的文林街虽然没留下多少古老的印记,满街的茶馆也不知道什么时候散了,但青年学子们还是会在这里谈天说地、看书写文,只不过把泡茶馆变成了泡咖啡馆,文林街的文脉传承依然在。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询相关学者。

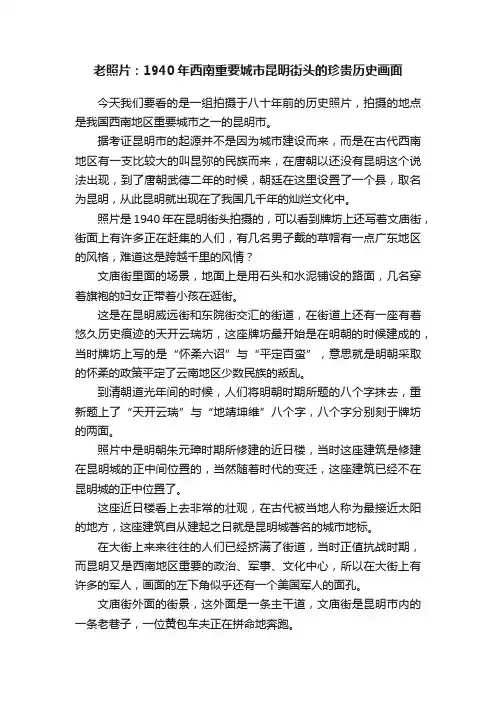

老照片:1940年西南重要城市昆明街头的珍贵历史画面今天我们要看的是一组拍摄于八十年前的历史照片,拍摄的地点是我国西南地区重要城市之一的昆明市。

据考证昆明市的起源并不是因为城市建设而来,而是在古代西南地区有一支比较大的叫昆弥的民族而来,在唐朝以还没有昆明这个说法出现,到了唐朝武德二年的时候,朝廷在这里设置了一个县,取名为昆明,从此昆明就出现在了我国几千年的灿烂文化中。

照片是1940年在昆明街头拍摄的,可以看到牌坊上还写着文庙街,街面上有许多正在赶集的人们,有几名男子戴的草帽有一点广东地区的风格,难道这是跨越千里的风情?文庙街里面的场景,地面上是用石头和水泥铺设的路面,几名穿着旗袍的妇女正带着小孩在逛街。

这是在昆明威远街和东院街交汇的街道,在街道上还有一座有着悠久历史痕迹的天开云瑞坊,这座牌坊最开始是在明朝的时候建成的,当时牌坊上写的是“怀柔六诏”与“平定百蛮”,意思就是明朝采取的怀柔的政策平定了云南地区少数民族的叛乱。

到清朝道光年间的时候,人们将明朝时期所题的八个字抹去,重新题上了“天开云瑞”与“地靖坤维”八个字,八个字分别刻于牌坊的两面。

照片中是明朝朱元璋时期所修建的近日楼,当时这座建筑是修建在昆明城的正中间位置的,当然随着时代的变迁,这座建筑已经不在昆明城的正中位置了。

这座近日楼看上去非常的壮观,在古代被当地人称为最接近太阳的地方,这座建筑自从建起之日就是昆明城著名的城市地标。

在大街上来来往往的人们已经挤满了街道,当时正值抗战时期,而昆明又是西南地区重要的政治、军事、文化中心,所以在大街上有许多的军人,画面的左下角似乎还有一个美国军人的面孔。

文庙街外面的街景,这外面是一条主干道,文庙街是昆明市内的一条老巷子,一位黄包车夫正在拼命地奔跑。

这是明朝宣德年间修建的金马坊,在这条街道的东边有一座金马山,所以这里也就被称为金马坊,在金马坊的前面还有一座牌坊,可以发现这条街道非常的宽阔,街道两边种植了很多用于绿化的树木,大街上依然有很多军人。

昆明书林街是一条历史悠久的街道,曾经是文人雅士们聚集的地方。

这条街道得名于古代的一座书林,那是一个聚集了大量书籍的地方,是文化交流的中心。

书林街位于昆明市中心区域,见证了昆明城市的发展和变迁。

书林街的历史可以追溯到唐代,当时这里是昆明最古老的唐代东西寺塔和南诏文庙的所在地,是昆明重要的历史地标和文化地标。

唐代时期,由于云南地处偏远,道路多阻,运书太难,得书不易,抄书易误。

因此,一些来自成都的书籍印制匠人看准了这个机会,相约南下昆明,在原南诏文庙附近(今书林街一带)设坊开店,雕版刻字,印制书籍,既供本地,又销全省。

这使得书林街成为了文化产品的集散地,文人书生们在这里来来往往,络绎不绝。

随着时间的推移,书林街逐渐成为了昆明的一条文化名街。

在清代中期,昆明的书店主要集中在五华山前的几条街道上,其中书林街就是其中的一条。

当时的书店以马市口、三牌坊为最多,比较著名且规模较大的书店有马市口的务本堂、华山南路的鸿文堂、文雅堂、文渊堂,以及庆云街的荣焕堂等。

这些书店的出版物以木板雕刻为主,既没有石印,也没有铅印。

在现代,书林街依然保持着其浓厚的文化氛围。

街道两旁绿树成荫,安静又夹杂些市井气息,满足着找寻城市印记的人们的需求。

书林街上有许多历史悠久的学校,如昆明市第一幼儿园、书林一小、书林二小、昆三中等,这些学校都有着优秀的教学质量,培养出了许多杰出的人才。

此外,书林街上还有许多各具特色的咖啡小店,这些店铺为这条古老的街道注入了新的活力。

总之,昆明书林街是一条历史悠久、文化底蕴深厚的街道。

它见证了昆明城市的发展和变迁,承载着丰富的历史和文化内涵。

如今的书林街依然保持着其独特的魅力,吸引着无数的人们前来探寻其背后的故事。

文:知君何事泪纵横《昆明的街道的由来》偏居西南角,滇峰座座。

在尽略昆明的一砖一瓦,一桥一河的时候,读到了历史在昆明身上留下的独特味道——老昆明记忆。

细数昆明街道名称历史。

巡津街:清代在此设巡视汛情的岗哨,故名巡津堤,街也因此得名。

交三桥:因此地附近盘龙江上的桥系一名为焦三的人捐建,故名焦三桥,后改为交三桥。

文林街:因明清时贡院(云南大学)在此,考生多经此地,“文人如林”而得名。

三市街:元代昆明最繁华的地方。

因云集猪市、马市、羊市而得名。

眠山:曾叫“眠犬山”或狗山。

因山形似正在睡觉的狗,得名“眠山”。

人民东(西)路:原是沿鱼翅河的一条石板路,因通往迤西,称为西关外大道,1958年填平河道,拓宽路面,取“人民事业兴旺发达”之意,取名人民西路。

下马巷:今人民中路省人才市场斜对面南起武成路的独口巷,因清时官员到城隍庙(五一电影院),武庙(武成小学)参加活动必须在此下马而得名。

大(小)富春街:今美辰百货两旁,因明末清初从江南迁居昆明的人聚居此地,想念家乡风景如画的富春江而得名。

三转弯:原连通小富春街(昆二中)和如安街的一条小巷,因有三个转弯而得名。

三合营:今昆都附近,明代的军屯营地。

辛亥革命后将城郊的焦家营、赵家营、波转湾三村的人合为一村,迁居至此得名。

文化巷:古为荒地,以前称“寻麻地”。

上世纪50年代院校扩建,成为连接云南大学、昆明师范学院(云师大)、昆工师生往返的通道而得名。

瓦仓庄:昆都附近,以前是一个叫瓦村庄的村子,因明代在此建仓库囤积军粮而得名。

中和巷:原来昆明最长的一条巷,连接翠湖和武成路及景虹街,内又有吉星巷等三条支巷,石屏会馆、昆明二幼均在巷内,以儒家思想“致中和”而得名。

长春路:现人民中路东段,新中国成立前被卢汉改为绥靖路,因以前长春观在此而得名。

关上:此地原有一村,村子所居之土岗名为石虎岗。

因附近财神庙内有一石雕老虎,又为昆明通往滇东滇南绎道之门户;设关镇守,名为石虎关。

因为关在土岗之上,村居关之旁边,所以取名关上村,后来便发展成关上镇。

昆明老街作文一年级下册

每个城市都有它的明星街道,如北京的王府井,成都的宽窄巷子。

我的家乡昆明也有自己的历史街道——昆明老街。

昆明老街在市中心,有甬道街、景星街、文明街等老街道和聂耳故居等老建筑。

老街非常古朴、历史悠久,很有特色,是昆明的一道美丽风景线,给昆明市民和外地游客带来很多乐趣。

前段时间,我和妈妈到位于昆明老街的聂耳故居参观。

聂耳故居在甬道街上,是一栋两层楼的老房子。

那天下着雨,雨水顺着屋檐流到院子里的石板上和大水缸里,发出“滴滴嗒嗒”的声音。

故居中楼梯很窄,房间很小,聂耳儿时就曾在这里生活。

参观中,我了解到了聂耳的故事。

在那个战火纷飞的年代,聂耳坚持音乐事业,创作了《义勇军进行曲》等许多歌曲。

聂耳是昆明人的骄傲,他爱国和艰苦奋斗的精神令我很受鼓舞,我要把这种精神发扬下去,热爱祖国,好好学习。

聂耳故居旁边的景星街、文明街等街道也很好玩。

我发现这些老街的路是由青石板铺成的,走进这些老街,感觉仿佛回到了那个古老的年代。

老街上有老字号、书店、小吃店……参观游玩的人川流不息,非常热闹。

我和妈妈品尝小吃,到书店看书,我还买了一个小铜铃铛,很有意思。

历史悠久的昆明老街,让我好像坐上了时光机,回到了照片中的老昆明。

文林街地人事作文在昆明这座城市的角落里,有一条充满韵味的街道,它叫文林街。

这里没有繁华都市的那种喧嚣与快节奏,有的只是一份独属于它的悠然与宁静。

文林街的两旁种满了梧桐树,夏日里,阳光透过树叶的缝隙洒下,地上便布满了星星点点的光斑。

街边的小店一家挨着一家,有书店、咖啡店、小吃店……每一家店都有着自己的故事。

我记得有一次,我在文林街的一家咖啡店门口看到了这样一幕。

一位穿着朴素的老人,牵着一只胖乎乎的金毛犬,慢慢地走着。

那金毛犬看起来特别温顺,每走几步就会停下来,抬头看看老人,似乎在等待老人的指示。

老人呢,则是一脸慈祥地笑着,轻轻拍了拍金毛犬的头,嘴里还念叨着:“乖乖,咱们再往前走几步,就到阴凉地儿啦。

”他们就这样不紧不慢地走着,仿佛时间在他们身上停止了流动。

走进文林街,最先吸引我的是一家小小的书店。

书店的门面不大,但走进去却别有洞天。

书架上摆满了各种各样的书,从古典文学到现代小说,从哲学著作到漫画绘本,应有尽有。

店主是一位戴着眼镜、看起来很斯文的年轻人。

有一次,我在店里挑选书籍的时候,听到他正在和一位顾客聊天。

那位顾客抱怨说现在的电子书太方便了,实体书店越来越难经营。

店主微微一笑,说:“电子书是方便,可你能闻到这书里的墨香吗?能感受到翻书页时那种实实在在的触感吗?实体书啊,就像是一位老朋友,永远在这儿等着你。

”他的这番话,让我对这家书店顿时充满了好感。

文林街还有一家卖豆花米线的小店,生意特别火爆。

店主是一对夫妻,丈夫负责煮米线,妻子负责招呼客人和收钱。

有一回,我去店里吃米线,正好赶上饭点,人特别多。

妻子忙得不可开交,但脸上始终挂着热情的笑容。

她一边给客人安排座位,一边大声地喊着丈夫:“当家的,再煮两份豆花米线,多放辣椒!”丈夫则在厨房里应着:“好嘞,马上就好!”不一会儿,一碗碗热气腾腾、香气扑鼻的豆花米线就端上了桌。

那味道,真的是让人回味无穷。

除了这些,文林街还有很多有趣的人和事。

比如那个每天傍晚都会在街边拉二胡的大爷,他的演奏虽然称不上专业,但却充满了感情,让人忍不住驻足聆听;还有那个在街角卖花的小姑娘,她总是用甜美的声音向过往的行人推销着自己的鲜花,那笑容比花儿还灿烂。

昆明书林街典故昆明,这座美丽的城市,有一条古老的街道,名叫书林街。

它位于城市的中心区域,曾经是文人雅士们聚集的地方。

书林街的故事源远流长,让我们一起来探寻其中的典故吧。

书林街的名字来源于古代的一座书林,那是一个聚集了大量书籍的地方。

在古代,书籍是珍贵的财富,只有富有的人才能拥有。

而书林街就是这样一个让人向往的地方,因为它是文化交流的中心。

在书林街的巷子里,我们可以看到一座古老的书店,门口挂着一块木制的招牌,上面写着“书林书店”。

这家书店已经开业了几十年,见证了书林街的兴衰。

书店里摆满了各种各样的书籍,从古代的经典著作到现代的畅销书,应有尽有。

每天都有很多人在这里寻找自己心仪的书籍,有的人是为了满足自己的知识需求,有的人是为了放松心情,有的人则是为了与他人分享他们的阅读体验。

书林街的典故之一是关于一位年轻的女孩的故事。

这位女孩叫小青,她家就住在书林街旁边的小巷子里。

小青非常喜欢读书,每天放学后,她都会来到书林街的书店里,静静地坐在书架前,选择自己喜欢的书籍。

她喜欢阅读各种各样的书籍,从文学作品到科普读物,从历史故事到哲学思考,她都有兴趣去探索。

小青的爱书之情感染了周围的人,书店的生意也越来越好。

除了书店,书林街还有一个古老的茶馆。

这个茶馆叫做“书香茶社”,是文人雅士们喜欢的地方。

在这里,他们可以一边品茶一边交流,分享彼此的读书心得。

茶馆的老板是一个精通茶道的人,他会根据客人的口味和需求,为他们冲泡出最合适的茶。

茶馆里有一个角落,专门为书友们准备了书籍,他们可以边喝茶边阅读,享受一份宁静和自由。

书林街的典故之二是关于一位老人的故事。

这位老人叫老李,他是书林街的常客。

每天早上,老李都会来到书店,找一本自己喜欢的书,然后坐在茶馆里慢慢地品味。

他不仅喜欢读书,还喜欢写字。

他会在自己的书本上做一些批注,记录下自己的思考和感受。

他认为读书不仅是为了获取知识,更是为了思考和反思。

他的批注成了书店里的一道风景,吸引了更多的人来书林街。

-083-DIAN CHI余斌云南昆明人。

云南师大教授,中国作家协会会员。

有专著《中国西部文学纵观》,理论批评随笔集《大西门外捡落叶》,文史散文集《西南联大,昆明天上永远的云》,文史散文论文集《西南联大的背影》。

1984年获中国社科院《文学评论》(中青年)优秀论文奖第七名(共九名)。

1990年代三次获云南省人民政府社会科学优秀论文奖。

现居昆明。

散文余斌昆明地坛寻访记散文昆明有没有地坛?有。

这,我是读西南联大史料才知道的。

昆明本地人说的地台寺,西南联大人,主要是教授,他们称地坛。

地坛是每年夏至祭祀土地神的地方,京师有,地方也有。

开初我未怎么在意,觉得许多来自北平(京)天津的作家、教授,他们普遍感觉昆明太像北平了。

甚至说得很具体,如老舍说“昆明的建筑最似北平”(《滇行短记》),冰心说“近日楼一带就很像前门”(《摆龙门阵──从昆明到重庆》)。

他们甚或依自己的语言习惯说昆明的地名,说金马碧鸡坊,他们要叫“金碧牌楼”(1998年三联书店出版的民国时期《吴宓日记》第七册第248页。

吴宓另有1949年后日记十本出版),正义路、光华街口的三牌坊,他们要叫“三牌楼”(同上第283页)。

因有这种印象,所以读《吴宓日记》时,见该书多次提到“地坛”,就以为可能是联大教授的北平用语习惯,故仍未在意,更未因“地坛”而与“地台寺”发生联想。

直到在前两年出版的《郑天挺西南联大日记》里又多次见到“地坛”,才感到这个“地坛”应该留意:从地理位置看,无论是《吴宓日记》还是《郑天挺西南联大日记》,里面说的“地坛”,应该就是今人说的“地台寺”,但他们为什么都不叫地台寺而只说地坛?有点奇。

《吴宓日记》与西南联大(昆明、蒙自)有关的三四本,我都读了,见第七、第八两册出现“地坛”尤多,仅第八册即有第55、67、94、101、153、293页等多处。

例如:“王曼明赴地坛图书馆办公”(第七册第32页)。

王曼明是外文系女生,在联大图书馆打工。

地坛图书馆即西南联大图书馆。

2024年云南省初中学业水平考试押题卷(二)语文(全卷四个大题,共25个小题,共8页;满分100分,考试用时150分钟)注意事项:1.本卷为试题卷。

考生必须在答题卡上解题作答,答案应书写在答题卡的相应位置,在试题卷、草稿纸上作答无效。

2.考试结束后,请将试题卷和答题卡一并交回。

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)阅读下面文字,按要求完成小题。

天气常如二三月,花枝不断四时春。

昆明,一个未受过战火摧残、铁蹄践踏的城市,因此许多人文自然景观得以完好保存至今。

她明眸(móu)善睐,一双翠色的眸子里秋波(流动/流转),草木葳蕤,花香氤氲,暖风微醺,总会让人忍俊不禁地笑起来。

昆明有翠湖,那是怎样的一汪啊,比青草的绿更深邃,绿得(彻底/完全),如凝脂(zhǐ),如翡翠,细腻圆润,翠绿、青绿、浅绿、亮绿、深绿、墨绿,各种各样的绿,如同国画中的调色盘忽被打翻,交错融合又分散,映出绿色的天、绿色的云、绿色的桥、绿色的昆明。

昆明老城,街街(方言音gāi)巷巷(方言音hàng),有的是故事,有的是文化。

以翠湖为原点幅射开来的九巷十三坡,从上到下有生活百态,由下而上即世间烟火。

具体来说,“九巷”包括丁字坡、贡院坡、小吉坡、先生坡、西仓坡、仓园巷、沈官坡、桑梓巷和荩忠寺坡,而“十三坡”则包括丁字坡、贡院坡、小吉坡、先生坡、西仓坡、沈官坡、荩忠寺坡、北仓坡、学院坡、篦子坡、永宁宫坡、牛角坡和熟皮坡。

这些巷子和坡的名字都有其(独特/奇特)的由来和背后的故事,学院坡位于圆通街靠近翠湖的一段,坡脚设有李公朴殉(xùn)难纪念碑;小吉坡曾是官绅富贾居住地,寄予了他们生活安定事业昌盛的愿景;牛角坡位于节孝巷,中共云南地下党建党旧址位于此,现为云南省爱国主义教育基地。

昆明的九巷十三坡故事不止于此。

而我们也在城市景观与城市生活的(纠缠/缠绕)中,丰富着日常的笔画。

2024的春天渐显绰(chuò)约,一切都在向上生长。

《长江丛刊·理论研究》2017.05昆明“老街”的文化记忆与空间生产研究张 迪 刘 静【摘 要】古城镇和历史街区作为承载着城市记忆点的空间,一直是一座城市展现自身历史面貌的重要窗口。

本文以“昆明老街”为例,以“文化记忆”为突破口,对其空间生产的历史性变迁、社会关系再生产、新空间再造三个方面进行分析,探索推动昆明老街形成及发展的力量,重新赋予城市更深层次的文化意义,寻找城市文化记忆下的空间发展道路。

【关键词】昆明老街 历史街区 空间生产 文化记忆一、“空间生产”文献梳理“空间生产”最早是由“空间中的生产”衍生而来。

亨利·列斐伏尔(1974)在马克思主义的基础上加强空间和地理的联系,提出了“空间生产”这一前沿体系:一是对空间产品使用价值的生产,二是对空间产品价值的生产,其中对空间产品价值的生产是空间生产的核心。

戴维·哈维(1985)较早地运用和传播了列斐伏尔的观点,提出空间组织和结构是生产的需要和产物;苏贾(20世纪60年代)强调了政治权力和意识形态对城市空间生产的影响。

二、昆明老街文化记忆下的空间生产(一)昆明老街的文化记忆“昆明老街”片区是当前昆明仅存的一处面积最大,文物建筑较多且传统街巷保留较为完整的老街区。

它既有传统商业形态下对古老街区建筑的保护创新,同时又有着传承下来的文化记忆。

这些文化根植于昆明老街的一景一物中,同时也铭刻于身处昆明街区一代又一代来来往往的居民或是过客的记忆之中。

“昆明老街”有“钱王街”,“钱王街”流传着“钱王王炽”的故事。

“钱王街”一带在清末、民国时期就已是老昆明的商业、金融的繁盛之地。

这些不同于其他城市的文化记忆点,使得昆明老街具有了自身的独特意义,物化的景观建筑便是这些文化的载体。

在进行空间生产的同时赋予了昆明老街一种真实的、传统的、独特的人文情怀。

正如“钱王”之于“钱王街”,“钱王街”之于“昆明老街”,在老街片区内,任何一个叫得出名字的经典建筑的背后,都有属于它自己的故事,属于这片古老街区的记忆点。

昆明老街”是昆明历史发展的缩影、千年历史文化名城最后遗留的传统老街,纳入历史建筑风貌的保护范畴,立足云南民居“一颗印”、老街区、小青瓦、古门窗、民俗风情等老昆明特色,恢复原有古迹,再现记忆中的“昆明老街”。

昆明老街”位于昆明市商业核心区,是规划中的昆明市中央商务区,距今已有900年的历史,是昆明市区保存各种古老店铺最多的片区,街区内文化气氛浓厚,文化商品云集,传统的昆明民居形式“一颗印”在这里得到集中体现。

“昆明老街”位于昆明市商业核心区,是规划中的昆明市中央商务区,距今已有900年的历史,是昆明市区保存各种古老店铺最多的片区,街区内文化气氛浓厚,文化商品云集,传统的昆明民居形式“一颗印”在这里得到集中体现。

老街区包括文明街、文庙直街、甬道街、光华街、文庙、胜利堂、景星花鸟市场等街巷和旅游景点,有900多年的历史。

为人们展现着纵横千年的城市记忆,是昆明目前唯一遗留的历史老街区人文景观。

得天独厚的浓厚历史背景,与时下蓬勃发展的机遇交相辉映,赋予了“昆明老街”无可比拟的价值优势。

走进“昆明老街”,体验历史人文,你会为那里留下来的文化元素所慨叹。

在这刻满岁月印痕的老街老巷中,值得注目的还是居住在那里的各种人家。

青砖墙、四合院、高门楼、花墙裙,既有云南传统民居的的特色,也有古代官府衙门文化的内涵。

墙上古人留下的印记告诉人们,这里曾经住着大户人家。

不同于别处的大门装饰,告诉人们过去多年前住户的门第区别。

特别是老昆明市民那种休闲雅致的生活韵味在这里体现得原汁原味。

老街将定期上演滇剧的经典剧目,以特色小摊的方式举行民间艺人的展演(如糖画、捏泥人、剪纸表演、皮影表演、西洋镜等)。

热闹非凡的民间小吃集市,让人们亲身体验老昆明“赶场”的热闹场景;趣味十足的民间婚礼展示,游人可参与其中,乐在其中,情侣们甚至还可以将自己的婚礼仪式搬来老街举行,体会一种独特的、传统的婚庆方式;民间音乐及戏剧表演、民俗服装秀更是常年不断,花样百出。

历史街区是活的史书和文化宝库,与众多分布广泛的历史文物一起,构成了城市的记忆。

文明街历史街区指现昆明市盘龙区华山南路以南,正义路以西,景星街以北,五一路以东大约占地21公顷的地域。

街片内共有文明街、景星街、光华街、甬道街、市府东街、文庙直街6条主街道,有东卷洞巷、西卷洞巷、吉祥巷、大银柜巷、小银柜巷、幸福巷、通城巷、直道巷、孝子坊巷、邱宗巷、郭家巷、曙光巷、四知巷、正义巷、海天阁巷15条巷道。

占旧城面积的3%。

文明街历史文化街区是昆明城内仅存的老街区,是昆明历史文化名城的最重要的标志之一。

文明街区的历史经明、清、民国、新中国建立至今,已有600多年的历史。

600年历史沧桑,使在文明街片区积累了丰富的历史文化,蕴涵着过去岁月的丰富信息。

其以传统民居为主的多元建筑文化,以儒学传播、名人文化为主的精神文化,以封建王朝覆灭、共和新生、昆明解放等重大历史事件所反映的制度文化和以市井商业为典型的民间民俗文化独具特色,丰富多彩。

现在文明街片区的格局,是从清代康熙时期云贵总督在此建署而开始逐步形成的。

康熙二十年(1683年),总督蔡毓荣把旧云南府改建为总督署(现人民胜利堂)。

总督衙门是云贵两省的最高机关,经历代总督不断修葺建设,气度不凡。

总督衙门的建立,奠定了现文明街片区的格局基础。

总督衙门既设,周围的道路便应运而生。

首先是正对大门“甬道”。

“甬道”是清代官员进行礼仪活动、进出总督衙门的正式通道。

地位身份较低的官员及平民,只能走侧面较为狭窄的小巷,这就形成了甬道两侧呈“L”形的的东卷洞巷和西卷洞巷(卷洞,即窄小弯曲之意)。

当时,督、抚等衙门又崇其称为“院”。

因此从总督衙门大门东边辕门口,往东通往藩台衙门的道路就叫东院街;从大门西边的督练处转北,通往巡抚衙门的道路就叫西院街。

粮道署、盐道署,巡警道署在这个地区甬道南面,连接这几个衙门东西走向的道路就叫粮道街。

就这样,以总督衙门为中心,分别连接四个主要衙门的两横一竖的“工”字型道路,构成了文明街片区的骨架。

昆明城内清代几个衙门的位置保持了相对的稳定性,两百多年没有多大的变化。

这几条街道也就一直保存了下来。

昆明重九起义是继武昌起义之后发动较早,战斗最为激烈,牺牲较大,也在全国产生巨大影响的武装起义。

辛亥重九起义之时,当时封建统治的首脑机关云贵总督衙门便成为武装起义的主要战场之一。

随着封建王朝的覆灭,云贵总督衙门结束了历史使命。

为庆祝重九起义的胜利,围绕它们的几条街道也才改变了名称。

东院街、辕门口以“光复中华”之意改名为光华街。

景星,人们认为是吉祥的象征,粮道街就取名为景星街。

南大街变成了正义街。

正义、光华、景星街名的诞生,标志着一个新时代的开始,记载了昆明一段辉煌的历史,反映了封建王朝的覆灭和共和体制的建立。

建筑是人类文明的纪念碑。

这是因为它浓缩了人类对物质的驾驭能力,沉淀着社会的政治文化,更凝结着艺术家智慧的结晶。

从历史和社会发展的综合角度来看,

昆明是一个由各个历史时期、各种原因而形成的“移民城市”,建筑风格深深打上了汉文化的烙印。

由于滇越铁路的修建和商埠的开辟,西方建筑样式也浸润其间,使文明街街区成为多元文化下的历史见证。