长三角 - EE架构开发

- 格式:pptx

- 大小:4.64 MB

- 文档页数:22

长三角一体化对区域经济发展的影响分析随着中国经济的快速发展,各个地区之间的经济联系也变得更加紧密。

作为中国经济发展主轴之一的长三角地区,其经济发展对整个华东地区以及全国经济都有着巨大的影响。

尤其是在最近几年,随着区域一体化的深入推进,长三角地区的经济发展呈现出了更加强劲的态势。

那么,长三角一体化对区域经济发展的影响是怎样的呢?本文将尝试从多个角度来进行分析。

一、优化产业结构,实现经济协同长三角地区由上海、江苏、浙江三省市组成,是我国经济最发达的区域之一,拥有着丰富的人力资源和物质资源。

在过去的发展过程中,三省市之间的产业关系比较单一,往往出现相同产业在不同的城市内重复建设的现象。

长三角一体化的推进,实质上就是通过优化产业结构,实现三省市之间的经济协同,避免重复建设,在实现三省市的共同发展的同时,破解三省市之间发展中的“短板”问题。

以上海为例,在推进长三角一体化的过程中,上海在高端智能制造、生物医药、金融等产业领域与江苏、浙江等周边省份形成了合作机制,形成了上下游产业链接,实现产业的协同创新。

不仅提高了整个长三角地区的产业链水平和技术水平,而且还显著提高了整个地区的经济绩效。

二、加快基础设施建设,提高区域互联互通在长三角一体化中,基础设施建设是一个至关重要的环节。

通过基础设施的建设,可以实现三省市之间的区域互联互通,形成合理的交通网络,更好的实现产业协同发展和优化人口资源配置。

基础设施建设不仅包括城市基础设施,还包括物流系统、电子商务产业、公共服务平台等领域。

在这方面,长三角地区已经取得了显著的成就。

例如,上海已经建设起了全球最大的港口集聚区——洋山港区和全球最大的人工岛——浦东新区,提高了上海港口和航空的运输能力;江苏、浙江也在积极建设高铁、地铁等城市交通系统,改善地区交通状况,加快区域互联互通速度。

三、拓宽有效市场,实现市场化机制有效的市场机制是实现区域经济发展的关键。

长三角地区不仅拥有庞大的人口和消费市场,而且还拥有着丰富的资源和好的地理优势。

苏州在长三角经济发展中的地位和作用苏州作为长三角地区的重要城市,在经济发展中扮演着重要的角色,拥有独特的地位和作用。

本文将从苏州的地理位置、经济发展现状、对长三角经济的影响等方面展开,以阐述苏州在长三角经济发展中的地位和作用。

苏州位于长三角地区的北部,毗邻上海,地理位置优越。

长三角地区是中国经济最发达的地区之一,包括上海、浙江、江苏等地,拥有较高的经济总量和创新能力。

苏州作为长三角地区的重要节点城市,处于长江经济带和沪宁杭经济走廊交汇处,具有得天独厚的地理优势。

这为苏州的经济发展提供了巨大的机遇和便利条件。

苏州在经济发展中取得了显著的成就。

自改革开放以来,苏州经济实力不断增强,成为中国重要的经济增长极之一。

苏州的经济结构以制造业为主,特别是高新技术制造业和现代服务业发展迅猛。

苏州工业园区、苏州高新区等一批经济开发区的建设和发展,为苏州的经济增长提供了有力支撑。

同时,苏州注重科技创新和人才引进,积极推动产业结构的升级和转型,不断提升自身的竞争力和核心竞争力。

苏州作为长三角地区的经济中心城市,对整个长三角地区的经济发展起到了重要的推动作用。

首先,苏州与上海紧密合作,形成了上海苏州一体化的城市经济圈。

苏州作为上海的重要产业外溢地,吸引了大量的人才和资源,形成了上海苏州的产业链和价值链。

其次,苏州还与周边的无锡、南京、杭州等城市形成了紧密的合作关系,共同推动着长三角地区的经济一体化。

苏州与这些城市之间的交通联系日益便利,经济合作日益紧密,共同构建了长三角地区的经济发展格局。

在长三角经济发展中,苏州的地位和作用不仅限于经济领域,也涉及到文化、教育、科技等多个方面。

苏州拥有悠久的历史文化和独特的园林艺术,吸引了大量的游客和文化爱好者。

同时,苏州还拥有一批高水平的高校和科研机构,培养了大量的优秀人才,为长三角地区的科技创新提供了重要支持。

苏州作为长三角地区的重要城市,在经济发展中发挥着重要的地位和作用。

其地理位置优越、经济发展成就显著,对长三角地区的经济一体化起到了推动作用。

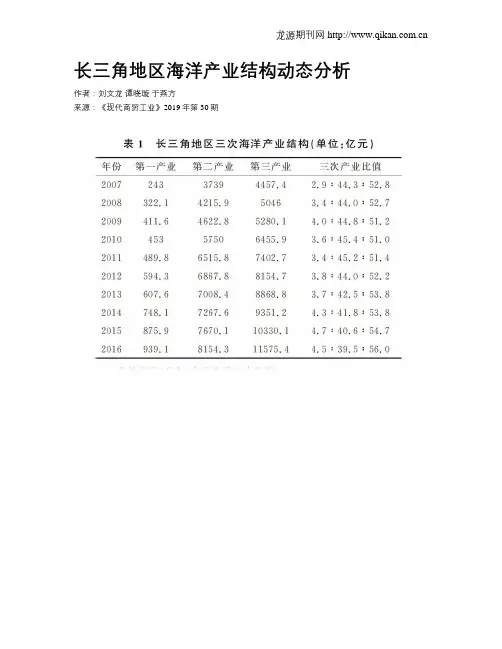

长三角地区海洋产业结构动态分析作者:刘文龙谭晓璇于燕方来源:《现代商贸工业》2019年第30期摘要:简要介绍了长三角地区的海洋经济情况,分析了长三角地区2007-2016年三次海洋产业结构及其动态变化情况,并采用了结构变化值、结构熵数等方法从量变和质变的角度对长三角海洋产业进行了动态分析,结果表明2007-2016年间长三角地区海洋产业结构发展整体较为均衡,总体呈现“三二一”发展格局,但是存在各地市之间发展不均等情况。

关键词:长三角地区;海洋产业结构;动态分析中图分类号:F2 文献标识码:Adoi:10.19311/ki.1672-3198.2019.30.0031 长三角地区海洋经济概况长三角地区地处我国东海之滨、长江入海口与杭州湾交汇区域,毗邻黄海与东海,涵盖了上海、江苏、浙江两省一市,拥有30多万平方公里的海域面积,具有得天独厚的海洋资源。

上海、江苏、浙江三地海洋经济特色鲜明:上海具有雄厚的经济基础,较强的科技实力,集聚了丰富的航运资源;江苏海洋资源(渔业、滩涂、海洋旅游)丰富,拥有吕四渔场等我国著名的渔场,沿海城市发展各具特色;浙江岛屿众多,岸线资源丰富,拥有舟山渔场等著名渔场,拥有舟山市等我国海洋经济发展的重点试点城市。

可见,长三角海洋资源禀赋既存在共性也存在差异性,总体来看,长三角地区的海洋资源主要集中在海洋交通运输、海洋旅游、海洋渔业等方面。

长三角地区2007年海洋经济总产值为8439.4亿元,占全国海洋经济总产值33.7%;2016年增长到20668.8亿元,占比29.7%;十年的时间,长三角地区海洋经济总产值增长了2.45倍,可见,长三角地区是我国海洋经济发展比较充分的区域。

2 研究对象与数据来源本文采用传统的三次产业分类方法,以海洋生产总值作为衡量指标,长三角地区三次海洋产业总产值的增加值为研究对象;数据来源于相关年份的《中国海洋统计年鉴》,目前可以获取的数据截止年限为2016年,所以本文对 2007-2016年长三角地区三次海洋产业结构进行分析。

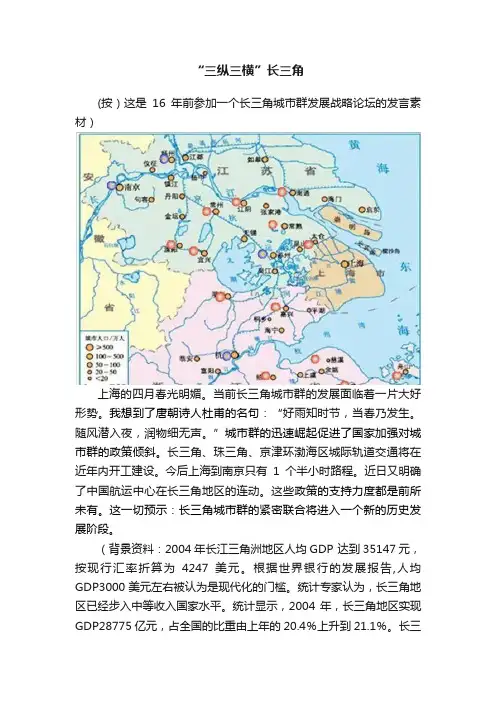

“三纵三横”长三角(按)这是16年前参加一个长三角城市群发展战略论坛的发言素材)上海的四月春光明媚。

当前长三角城市群的发展面临着一片大好形势。

我想到了唐朝诗人杜甫的名句:“好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

”城市群的迅速崛起促进了国家加强对城市群的政策倾斜。

长三角、珠三角、京津环渤海区城际轨道交通将在近年内开工建设。

今后上海到南京只有1个半小时路程。

近日又明确了中国航运中心在长三角地区的连动。

这些政策的支持力度都是前所未有。

这一切预示:长三角城市群的紧密联合将进入一个新的历史发展阶段。

(背景资料:2004年长江三角洲地区人均GDP 达到35147元,按现行汇率折算为4247美元。

根据世界银行的发展报告,人均GDP3000美元左右被认为是现代化的门槛。

统计专家认为,长三角地区已经步入中等收入国家水平。

统计显示,2004年,长三角地区实现GDP28775亿元,占全国的比重由上年的20.4%上升到21.1%。

长三角经济增速均值达到15.6%,高于全国平均水平6.1个百分点。

长三角已经成为拉动全国经济增长的重要贡献地区。

长江三角洲地区包括上海市、江苏省的8个市和浙江省的7个市。

2004年,上海GDP突破7000亿元,苏州、杭州、无锡、宁波GDP超过2000亿元,南京GDP接近2000亿元。

)推进长三角区域城市发展,主要是为了建立中国经济和社会发展的高原地区,打造中国的城市珠峰(最高峰)---世界第六城市群,以适应国际竞争的需要。

那么如何打造,我这里提出“三纵三横”战略,作为个人意见,仅供参考。

一、三纵(一)交通俗话说:欲要富,先修路。

中国经济发展至今,交通建设的重要性大家有目共睹。

长三角的交通连接与快捷通达,已经引起国家重视。

我这里补充的是:一是在建立城际交通的时候,注意不要忽视客货运输分流以及货运的安全问题。

最近发生的液氯中毒事件提醒了我们。

二是充分挖掘长江水运的资源,包括城市间其他河流的水上巴士作用;三是注重交通科技手段的共享。

上海在长三角区域的地位与作用以上海为经济中心城市的长江三角洲地区区位得天独厚,自然条件优良,交通联系便利,是我国人口和产业最稠密,经济社会最发达,文化最为昌盛,人民生活最为富足,发展最具有活力的地区。

根据长三角地区的区域规划描述:长江三角洲我国最具综合实力的经济中心、全球重要的先进制造业基地、亚太地区重要的国际门户、我国最具国际竞争力的世界级城市群。

长江三角洲地区包括上海市,江苏省的南京、苏州、无锡、常州、扬州、镇江、南通、泰州市,浙江省的杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州市,共16个市,国土面积11.0万平方公里,2005年底常住总人口9698.7万人,地区生产总值33896.7亿元,分别约占全国1.1%、6.3%和18.6%。

作为长三角的经济中心城市,在改革开放以来,特别是90年代浦东开发开放之后,上海的经济持续高速的增长,对长江三角洲地区的发展起到了举足轻重的作用。

目前,上海作为长江三角洲的核心城市,正在向着建设现代化国际大都市的目标迈进,同时也肩负着面向世界,服务全国,联动“长三角”的重任。

在全国经济建设和社会发展中具有十分重要的地位和作用。

在这个土地面积仅占全国0.06%、人口占全国1%的城市里,完成的财政收入占全国的八分之一,港口货物吞吐量占全国的十一分之一,进出口商品总额占全国的四分之一。

上海在长江三角洲的的经济社会发展过程中一直处在龙头的地位:从历史来看,从太平天国,军阀混战、北伐战争,江浙两省饱受战火的破坏,城市发展遭到了严重的破坏,城市面貌满目疮痍。

但是上海的租界因为政治原因始终未受破坏,因此上海的经济建设和城市发展逐渐建立了自己的优势。

同时,因为战争的原因,华东地区的民族资本及大量的廉价劳动力涌入上海,财富、人才、劳动力,三个经济发展的要素齐聚上海,极大地促进了上海的经济发展帮助确立了上海在长江三角洲地区的龙头地位。

新中国建立以后,上海市华东军政委员会、华东行政区、中共中央华东局的驻地,整个长三角都在其管辖范围以内,作为中央的直辖市,上海市的面积和人口在政治因素的干预之下迅速扩张,上海形成了同北京具有相似地位和空间布局的城市,都有一个繁华的中心和一个能够满足自身城市所需的蔬菜,粮油和肉类的供应的郊区。

长三角创新券主要做法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述长三角创新券作为一项创新政策,旨在推动长三角地区的创新发展,促进区域经济的持续增长和产业转型升级。

长三角地区包括上海、江苏、浙江三个省市,是我国经济最为发达和创新实力最强的地区之一。

长三角创新券的颁布和实施,为该地区的创新创业提供了极大的支持和激励。

长三角创新券的制度性创新主要表现在创新券的发放和使用流程上。

通过政府预算拨款,将一定数量的创新券发放给具备一定创新潜力和发展前景的企业或创业团队,用于支持其创新研发、市场推广以及学术交流等活动。

而创新券的使用流程包括资金到位、项目申报、审核评定和资金结算等环节。

这一系列的创新券发放和使用的环节,确保了创新券的有效使用和资金的合理利用。

本文将围绕长三角创新券的定义和背景,以及长三角创新券的发放和使用流程展开详细论述。

通过对长三角创新券主要做法的研究和分析,旨在全面了解和掌握长三角创新券政策的实施情况和效果。

同时,对长三角创新券的评价和展望也将作为本文的结论部分,为未来的政策制定提供参考和借鉴。

1.2 文章结构文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

其中引言部分包括概述、文章结构和目的;正文部分包括长三角创新券的定义和背景、长三角创新券的发放和使用流程;结论部分包括对长三角创新券的主要做法总结以及对长三角创新券的评价和展望。

在正文部分的第一节中,将详细介绍长三角创新券的定义和背景。

这包括长三角地区创新券政策的初衷、实施的背景以及创新券的定义和涵义。

通过对长三角创新券的定义和背景的介绍,读者可以更好地理解创新券政策的出台意义和目的。

在正文部分的第二节中,将介绍长三角创新券的发放和使用流程。

具体内容包括长三角创新券的申领条件、资金来源和发放方式,以及创新券的使用范围和使用方法等。

通过对创新券发放和使用流程的详细介绍,读者可以了解创新券政策的具体实施情况和操作步骤。

在结论部分的第一节中,将对长三角创新券的主要做法进行总结。

人力资源服务业集聚的空间结构、就业影响及溢出效应——以长三角地区为例马双,汪怿(上海社会科学院信息研究所,上海 200235[摘要]本文从县域单元这一空间尺度入手,对1992—2021年长三角地区人力资源服务业集聚的时空演变过程进行刻画,并分析人力资源服务业集聚对地区就业的影响及空间溢出效应。

研究发现,长三角地区人力资源服务业集聚的空间格局从上海单中心的绝对集聚向长三角主要城市的多中心分散集聚演变,产业空间演变过程则遵循扩展扩散向等级扩散再向两者并重的发展规律。

回归分析结果显示,人力资源服务业集聚不仅能够促进本地区的就业,还能通过空间溢出效应对邻近地区就业产生积极影响,且这种影响暂未出现集聚不经济的情况。

进一步的,无论是短期还是长期的直接和间接效应,人力资源服务业集聚与地区就业之间始终存在显著正相关关系,且长期效果优于短期效果。

本文研究表明,各地在发展人力资源服务业过程中,应加强与周边城市的产业分工协作,畅通人力资源服务产业溢出通道,积极释放人力资源服务业的长期红利和潜能,以期为地区就业提供有力支撑。

[关键词] 空间结构;就业影响;溢出效应;人力资源服务业;长三角[中图分类号] F293.3 [文献标识码]A [文章编号]1000-4211(2023)05-0052-12一、引言产业空间集聚和溢出效应一直是经济地理学的研究热点。

产业集聚可以通过提高生产效率、降低运输和交易成本、共享劳动力市场、中间投入等来提升区域的整体竞争力,同时还能够通过知识和技术扩散、劳动力流动、合作网络等途径对邻近区域产生溢出效应,这对于更大区域范围内的经济增长、产业发展和社会福祉都具有重要影响。

人力资源服务业是促进就业和人力资源开发配置的重要载体,是决定经济社会发展速度、效益和质量的引导性力量,具有基础性、外部性、居间性、引领性、溢出性等特征(王书柏和朱晓乐,2022)。

新冠肺炎疫情发生以来,我国面临着较为严峻的经济减缓和就业压力(高文书,2020;蔡昉等,2021)。

长三角一体化合作协议8篇篇1本协议由以下三方共同签订:甲方:上海市人民政府乙方:江苏省人民政府丙方:浙江省人民政府鉴于长三角地区在中国经济发展中的重要地位,以及各方推动长三角一体化发展的共同愿望,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经友好协商,达成如下合作协议:一、合作宗旨遵循“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则,以建立长三角一体化合作机制为核心,深化区域合作,拓宽合作领域,提高合作质量,推动长三角地区高质量发展。

二、合作目标通过本协议的实施,明确各方的权利和义务,加强政策沟通、设施联通、产业协同、市场一体、生态共建,共同打造具有全球影响力的世界级城市群。

三、合作内容1. 政策沟通(1)建立定期会晤机制,加强高层互访,深化政治互信,明确合作方向。

(2)加强政策对接,推动区域政策协调一致,促进要素自由流动。

2. 设施联通(1)加快推进交通基础设施互联互通,构建便捷高效的区域交通网络。

(2)加强能源、水利等基础设施建设合作,提高区域基础设施水平。

3. 产业协同(1)优化产业布局,推动产业链上下游协同发展,构建现代产业体系。

(2)加强科技创新合作,推动科技成果转化和产业转型升级。

4. 市场一体(1)深化商品市场和要素市场一体化改革,促进资源优化配置。

(2)加强信用体系建设,推动区域信用信息共享,优化营商环境。

5. 生态共建(1)加强生态环境保护合作,共同推进区域绿色发展。

(2)建立生态补偿机制,促进区域生态环境的持续改善。

四、合作机制1. 组织架构(1)设立长三角一体化合作领导小组,负责统筹协调重大事项和决策。

(2)建立专项工作组,负责具体合作领域的推进和实施。

2. 决策程序(1)重大合作事项由领导小组决策,并形成决议后实施。

(2)日常工作中的一般事项由专项工作组决策并实施。

3. 资金保障(1)建立多元化投融资机制,吸引社会资本参与合作项目建设。

(2)加强财政资金支持,保障合作项目的顺利实施。

SEISMOLOGICAL AND GEOMAGNETICOBSERV ATION AND RESEARCH第42卷 第1期2021年 2月Vol.42 No.1Jan. 2021地震地磁观测与研究doi: 10. 3969/j. issn. 1003-3246. 2021. 01. 0010 引言长江三角洲地区地貌上表现为苏北及长江三角洲大平原和皖浙丘陵低山,大地构造上地跨下扬子准地台(以江山—绍兴深断裂为界)和华南褶皱系(华夏块体)。

根据区域新构造活动特征,长三角地区可分为下扬子下沉凹陷区和皖浙上升隆起区,东南隅海域为东海持续沉降区。

下扬子下沉凹陷区按沉降幅度可分为苏北—南黄海强烈下沉区和苏锡沪缓慢下沉区,两者的界限为栟茶河断裂,大约在泰州—海安一线。

苏北—南黄海区受NE 、NNW 向构造控制,沉积厚度达1 500—2 000 m 。

该区新构造活动强烈,海域内中强地震较为频繁。

苏锡沪区晚第三纪时受南部山地抬升的影响,沉降幅度不大,上第三系至第四系厚度由南部的100 m 向北逐渐加深到500 m 左右,新生代玄武岩分布零星,地震活动以震级4级左右的居多,且震中集中在太湖和长江口地段。

皖浙上升隆起区按隆升程度可分为苏南缓慢上升区、皖南浙西北强烈上升区和浙东北较强烈上升区。

苏南缓慢上升区自新构造运动以来持续缓慢上升,晚第三纪玄武岩大面积出露,温泉分布较多,中强地震较活跃。

皖南浙西北强烈上升区地势较高,由西向东逐渐倾降,最高处近1 800 m ,地震活动很弱。

浙东北区上升幅度相对西部较弱,一般海拔500—600 m ,山体走向受NE 、NNE 向构造控制,地震活动较弱。

地震测深研究结果显示,长三角地区地壳为双层结构,上地壳厚20 km 左右,以硅铝质物质为主,P 波速度整体表现为5.8—6.5 km/s 的连续变化。

下地壳埋深于20 km 以下,由硅镁质物质组成,厚10 km 左右,平均P 波速度为6.8 km/s 。

基于旅游集散中心的区域散客旅游线路模式分析——以长三角地区为例卢松;车珠琳【摘要】以旅游集散中心推出的旅游线路为基础数据,统计分析长三角地区散客旅游线路模式、旅游目的地类型以及旅游者空间模式,结果表明,长三角区域旅游线路模式是以单目的地模式和完全环游模式为主;长三角区域内各城市在旅游线路出现的频次有较大差异,旅游目的地的空间结构呈现3个等级层次,利用CorelDRAW软件绘出旅游集散中心线路的空间扩散路径,长三角旅游者的空间行为模式呈现出长三角旅游集散中心线路等级化、长三角旅游集散中心线路距离衰减规律不明显等特征.长三角区域内旅游线路空间分布与区域内各城市旅游资源条件、区域地理位置及交通通达性等相关.%Based on travel line of the tourist distributing center as the basic data, this paper figures out and analyzes the pattern of travel line,tourism destination type and spatial patterns of tourists of the Yangtze River Delta.The result shows that the single destination and the total round trip are the main travel line pattern at this area.The frequency of travel line in the cities of Yangtze River Delta Region is quite different.The tourism destination spatial structure presents 3 levels of ing Corel-DRAW software to draw the spatial diffusion path of the travel line of tourism distributing center, the spatial behavior patterns of the tourists in the Yangtze River Delta show that the travel line of tourist distributing center appears hierarchization and the distance-decay theory is not apparent.The spatial distribution of travel line in the Yangtze River Deltaregion is related to the urban tourism resources, regional location and accessibility.【期刊名称】《亚热带资源与环境学报》【年(卷),期】2017(012)003【总页数】8页(P69-76)【关键词】旅游线路;散客旅游;旅游集散中心;长三角地区【作者】卢松;车珠琳【作者单位】上海师范大学旅游学院上海200234;安徽师范大学国土资源与旅游学院安徽芜湖241003【正文语种】中文【中图分类】K901旅游者出行具有距离衰减规律[1]。