山东省产业结构:演进、现状与对策分析

- 格式:pdf

- 大小:535.77 KB

- 文档页数:8

山东先进制造业产业结构单一山东是中国重要的工业基地,也是先进制造业的重要发展地区之一。

然而,山东的先进制造业在产业结构上存在单一的问题,这给该地区的经济发展带来了一定的限制。

本文将对山东先进制造业产业结构单一的原因进行分析,并提出相应的解决方案。

一、问题存在山东作为中国的制造业大省,拥有庞大的先进制造业产业基础。

然而,与其他地区相比,山东的先进制造业在产业结构上显得相对单一。

这主要体现在以下几个方面:首先,山东先进制造业以传统制造业为主。

在山东的先进制造业中,重点发展的行业主要集中在传统制造业领域,如钢铁、化工、纺织等。

虽然这些行业在一定程度上促进了山东的经济增长,但其发展已经达到了一定瓶颈,无法为山东创造更高附加值的产业。

其次,山东缺乏高端制造业。

相比于其他发达地区,山东在高端制造业领域的发展相对滞后。

高新技术产业、生物医药、新能源等领域的发展在山东尚不够完善,导致山东的先进制造业整体水平有限。

最后,山东制造业供应链缺失。

由于山东制造业企业之间的合作不够紧密,供应链的建设相对薄弱,导致整体竞争力不足。

这也使得山东的先进制造业无法与跨国公司进行有效对接,限制了其发展的空间。

二、原因剖析山东先进制造业产业结构单一的原因主要包括以下几点:首先,传统产业历史发展导致。

山东作为中国的重要工业基地,传统制造业的发展历史较长。

在过去的几十年中,山东重点发展了一系列传统制造业,但在技术、设备等方面未能及时进行升级,导致其产业结构滞后。

其次,区域经济布局不均衡。

山东的先进制造业集中分布在济南、青岛等少数城市,而其他地区的制造业发展相对滞后。

这种不平衡的经济布局导致了山东先进制造业产业结构的单一化。

最后,企业技术创新能力不足。

山东的先进制造业企业在技术创新和研发方面相对薄弱。

缺乏自主创新能力限制了企业的发展,使得山东的先进制造业无法形成更为多样化的产业结构。

三、解决方案为了解决山东先进制造业产业结构单一的问题,需要采取以下措施:首先,加大高端制造业的发展力度。

加速推进山东省乳山市产业结构调整的对策及建议本文通过分析乳山市产业结构现状,分析当前产业结构变动存在的主要问题,提出解决乳山市产业结构不合理问题,必须围绕产业政策、放大自身优势,制定符合市情、科学可行的发展战略和对策措施,加快改造提升传统产业,大力培育发展新兴产业,着力打造以工业为主导、以新兴产业为支撑的现代产业体系。

坚持以市场为导向,企业为主体,加强政府协调、指导和服务,拓展产业发展空间。

标签:产业结构;调整;产业集群经济发展的关键在于资源的合理配置,而产业结构的状况很大程度上决定了社会资源配置的效果。

产业结构的合理调整与变动,是国民经济稳定、持续发展的保证。

因此通过调整产业结构来实现经济增长,具有十分重要的现实意义。

一、乳山市产业结构现状近年来,乳山市全面实施“产业强市、工业带动”战略,积极推进工业振兴、农业突破、旅游提升、文化繁荣、养生转型,在转方式调结构中增创发展新优势,稳步提升经济增长质量,产业结构不断优化。

其中第一产业的占比逐年下降,二、三产业比重逐年上升,产业结构从“一、二、三”逐渐向“三、二、一”转变,到2014年,三次产业结构比例调整为8.7:52.2:39.1。

1.第一产业在国民生产总值中的比重持續下降。

特别是九十年代后,第一产业的比重出现稳步快速的下降,1995年的比重为38%,比1990年下降了9.8个百分点,2000年比重进一步下降到19.6%,比1995年下降了18.4个百分点,下降速度明显增快。

进入新世纪以来,从2001年的18.8%下降到2009年的8.81%。

此后每年下降的幅度基本保持稳定,均在0.1-0.2个百分点之间。

2.第二产业在全市GDP中所占比重不断上升,并成为第一大产业。

由1990年的32%迅速增长到2000年46.1%,十年二产比重增长了14.1个百分点;更为迅猛的是2007年二产比重达到59%,较2000年增长了12.9个百分点,平均每年增长1.8个百分点;2007年至今二产比重逐步下降,2014年底下降至52.2%。

山东省行业结构资料山东省是中国东部的一个重要省份,其行业结构丰富多样,发展潜力巨大。

本文将从工业、农业、服务业三个方面对山东省的行业结构进行探讨。

1. 工业山东省作为中国重要的工业基地之一,其工业发展水平一直居于全国前列。

工业领域涵盖了多个行业,其中最重要的莫过于石油化工产业。

如今,山东省已经形成了以临沂、济宁、齐河、东营等城市为中心的炼油装置集群,成为中国最重要的石化生产基地之一。

此外,钢铁、汽车、电子、纺织等行业也有着较大的规模和发展潜力。

2. 农业尽管山东省的工业发展迅猛,但农业仍然是山东经济的重要组成部分。

山东省地理条件优越,拥有较大的农业面积,以及丰富的农产品资源。

其中,小麦、玉米、黑豆、糖料、棉花等粮油作物是山东省的重要农产品。

此外,山东省的水果、蔬菜以及水产养殖业也十分发达,为当地农民提供了丰富的就业机会。

3. 服务业随着社会经济的发展,山东省的服务业开始崛起,并逐渐成为支撑经济发展的重要力量。

特别是旅游业,在山东省的经济中起到了举足轻重的作用。

泰山、威海、青岛等旅游景点吸引了大量的游客,为当地带来了巨大的旅游收入。

此外,金融、物流、人才教育培训等服务业也得到了快速发展。

综上所述,山东省的行业结构多元化,工业、农业、服务业各具特色。

改革开放以来,山东省在工业化、农业现代化和城市化的推动下取得了巨大的成就,经济实力在中国东部乃至全国具有较高的地位。

未来,随着科技的不断进步和经济的不断发展,山东省的行业结构将进一步优化和升级,为当地居民提供更多的就业机会和经济保障。

同时,山东省将继续加强创新能力,推动技术进步,实现经济可持续发展。

山东省经济空间格局分析山东省地处我国东部沿海地区,是中国著名的经济大省之一。

作为中国的经济中心之一,山东省拥有着丰富的资源和优越的地理位置,其经济空间格局也呈现出独特的特点和发展趋势。

本文将从地理位置、产业结构、区域发展等多个方面对山东省的经济空间格局进行分析。

一、地理位置山东省位于我国东部沿海地区,东临黄海、渤海,北接河北省,南邻江苏、安徽两省。

山东省地势东高西低,由东向西逐渐倾斜,形成了东部平原、中部丘陵和西部高原的地理特点。

在诸多区域中,山东省是我国重要的粮食生产基地和煤炭资源富集区,同时还拥有着丰富的渔业资源和海洋资源,地理位置的优势使得山东省成为了中国东部地区的重要经济区域,同时也为山东省的经济发展提供了良好的基础。

二、产业结构山东省的产业结构以工业和农业为主,具有“三次产业相对薄弱,工业和农业占比相对较高”的特点。

在工业方面,山东省具有着丰富的自然资源和劳动力资源,特别是在煤炭、海洋化工、装备制造等方面具有较大的优势。

农业方面,山东省是中国的重要粮食生产基地,稻谷、小麦等农产品产量居全国前列。

山东省还具有着发达的海洋渔业和渔港经济,成为中国东部地区重要的渔业基地之一。

在产业结构转型升级的过程中,山东省加快了高端装备制造、新材料、现代农业等战略性新兴产业的发展,推进了工业结构的升级和转型。

大力发展集成电路、新能源汽车等高技术产业,加快了产业升级和转型速度。

与此服务业也在山东省的地方经济中占据着越来越重要的地位,金融、文化、旅游等新兴行业纷纷崛起,推动了山东省经济的多元发展。

三、区域发展在山东省的区域发展中,东部地区表现出较高的经济发展水平,而西部地区相对落后。

东部地区拥有着丰富的资源和发达的交通网络,特别是靠近黄海的沿海地区,成为山东省发展最为活跃的地区之一。

青岛、济南、烟台等城市,作为山东省经济的核心城市,拥有着较为完善的产业体系和服务体系,成为了山东省经济发展的重要驱动力。

西部地区的经济发展相对滞后。

山东省产业结构调整及对策分析1. 引言1.1 引言山东省作为我国的经济大省之一,其产业结构一直是各界关注的焦点。

随着经济结构转型升级的步伐加快,山东省的产业结构也在不断变化和调整中。

本文将对山东省的产业结构调整进行深入分析,并提出相应的对策。

在全国范围内,山东省的产业结构呈现出明显的特点:第一是工业占比较大,尤其是传统产业比重仍较高;第二是服务业增长势头良好,但比重相对较低;第三是农业结构依然存在不少问题,产出规模和效益均较为一般。

这些问题的存在,制约了山东省产业结构的进一步优化和升级,亟需采取有效措施进行调整。

在制定产业结构调整对策时,需要综合考虑政府引导、市场调节、企业自身等多方因素,采取因地制宜、因时制宜的策略。

山东省作为全国经济发达地区,有着得天独厚的资源优势和产业基础,具备较好的产业结构调整潜力和条件。

通过加大科技创新力度、优化产业布局结构、推动企业转型升级等措施,可以有效地推动山东省产业结构的转型调整,实现经济高质量发展的目标。

山东省产业结构调整是当前经济工作的一项重要任务,其重要性不言而喻。

只有通过不懈的努力和持续的改革创新,才能实现产业结构的升级优化,为山东经济的可持续发展打下坚实基础。

1.2 背景介绍山东省是中国的经济大省,拥有丰富的资源和人才优势。

近年来,随着全球经济格局的变化和国内市场需求的调整,山东省的产业结构也在不断发生变化。

传统的重工业和原材料加工产业面临着市场竞争压力和环保政策的挑战,需要进行结构调整和转型升级。

在全面建设现代化经济体系的背景下,山东省正面临着产业结构调整的重大任务。

通过深化供给侧结构性改革,推动优化产业结构,提高产业链水平,加快发展先进制造业、现代服务业和数字经济,实现经济高质量发展。

为了实现产业结构调整的目标,山东省需要制定科学合理的对策和措施,积极推动产业转型升级,提升产业竞争力和创新能力。

在推动产业结构调整的过程中,需要保障就业稳定和民生改善,实现经济增长和社会可持续发展的统一目标。

山东省地区经济增长差异的原因与对策分析山东省作为中国东部沿海地区的重要省份,经济发展水平一直处于全国前列,然而在整体的经浩发展中,山东省各地区之间的经济增长差异较大。

本文将从产业结构、区域资源禀赋、政策扶持等方面探讨山东省地区经济增长差异的原因,并提出相应的对策建议,希望能够为地方经济发展提供一些借鉴和启发。

一、原因分析1.产业结构差异山东省地区之间的产业结构存在较大的差异,沿海地区以工业、港口物流、金融服务为主,胶东地区以农业为主,中西部地区以资源型产业为主。

不同产业结构导致了不同地区的经济增长速度和质量存在较大的差异。

2.区域资源禀赋差异山东省地区之间的资源禀赋存在较大的差异,沿海地区拥有丰富的海洋资源、人文资源和创新资源,胶东地区拥有较为丰富的农业资源,中西部地区拥有丰富的煤炭、石油、铁矿等资源。

不同的资源禀赋导致了不同地区在经济增长方面的优势和劣势。

3.政策扶持差异山东省地方政府在经济发展中对不同地区的政策扶持存在较大的差异,沿海地区得到了较多政策支持和资金倾斜,而胶东地区和中西部地区的政策扶持相对较少。

这种差异性的政策扶持导致了不同地区的发展机会和发展动力存在较大的差异。

二、对策建议1.优化产业结构山东省应该在各地区推动产业结构优化升级,通过加大对高新技术产业、现代服务业、文化创意产业的支持力度,培育形成新的产业增长点,推动各地区产业结构的升级和转型,实现产业融合发展。

2.资源整合共享山东省各地区应进一步加强资源整合共享,推动跨区域资源要素的有机流动,实现资源的有效配置和再利用。

通过引导各地区参与一体化发展和产业协同发展,推动优势资源向短板地区倾斜,实现资源禀赋的优化配置。

3.政策倾斜支持山东省地方政府应该逐步完善政策扶持机制,加大对落后地区的政策倾斜和资金支持力度,确保各地区在政策资源上的公平竞争。

鼓励各地区加大对外引资、引智和引技力度,推动区域经济发展的共同进步。

4.加强协同发展山东省各地区应加强协同发展,构建合作共赢的区域经济发展新格局。

山东省地区经济增长差异的原因与对策分析山东省位于中国的东部沿海地区,是中国经济较为发达的省份之一。

山东省地区经济增长的差异仍然存在,部分地区的经济增长相对较慢,这给整个省份的经济发展带来了挑战。

本文将对山东省地区经济增长差异的原因进行分析,并提出相应的对策。

一、差异原因分析1. 地理因素山东省地处沿海,东临黄海,南临山东半岛,地理条件优越,但是由于山东省地处东部沿海,离岛关税、交通运输费用等地方差别性成本的意识形态形成由于山东半岛的地理位置,离岛关税、交通运输费等成本的差异性,造成了山东省地区之间的经济增长差异。

2. 产业结构山东省地区的产业结构存在差异,沿海地区和内地地区的产业布局不同,沿海地区以制造业和海洋产业为主,内地地区以农业和采矿业为主。

产业结构的差异导致了不同地区的经济增长差异。

3. 技术水平不同地区的技术水平也存在差异,沿海地区的技术水平相对较高,而内地地区的技术水平相对较低。

技术水平的差异直接影响到不同地区的经济增长速度。

4. 政策因素政府的政策导向对地区经济增长的影响也不可忽视,不同地区的政策导向存在差异,这也会影响到地区经济增长的差异性。

二、对策分析1. 加强基础设施建设针对不同地区的交通、能源、通信等基础设施建设存在差异的问题,可以加大对内地地区基础设施建设的投入力度,提升基础设施水平,改善内地地区的交通、能源、通信等基础设施条件,这样有助于缩小地区经济增长的差异。

3. 加强技术创新针对技术水平的差异,可以加大对内地地区技术创新的支持力度,鼓励内地地区加大科技创新投入,推动技术水平的提升,从而提高内地地区的经济增长速度。

4. 统一政策导向政府应当统一政策导向,对不同地区的政策导向进行统一规划和制定,避免地区之间政策导向的差异对地区经济增长的影响,使政策导向更加公平、合理,有助于推动地区经济增长的均衡发展。

三、结语山东省地区经济增长的差异是一个综合性的问题,需要从多个层面进行分析和解决。

产业结构转型升级的现状问题及对策产业结构转型升级的现状问题及对策导语:在全球经济快速发展的今天,各个国家都面临着产业结构转型升级的挑战和机遇。

作为经济发展的重要基石,产业结构的转型升级对于一个国家的经济发展至关重要。

然而,我们也必须正视现在在转型升级过程中面临的问题。

本文将探讨产业结构转型升级的现况问题,并提出相应的对策。

一、现状问题1.1 产业结构的单一化当前,许多国家的产业结构仍然以传统制造业为主导,存在结构单一、重复建设等问题。

这种单一化的产业结构在面临外部冲击时容易受到影响,并且难以适应新的经济形势。

1.2 技术创新和研发能力的不足在产业升级过程中,技术创新和研发能力是推动产业发展的关键。

然而,许多国家在科技创新和研发能力方面存在不足,导致产业结构升级缓慢,技术含量低的问题。

1.3 产业链缺失和不完整产业链的缺失和不完整是制约产业结构转型升级的另一个问题。

许多国家的产业链还停留在初级和中级阶段,缺乏完善的上下游配套产业,导致产业结构转型升级受阻。

1.4 缺乏人才支撑人才是促进产业结构转型升级的重要推动力量。

然而,许多国家存在人才供给不足、人才结构不合理、人才培养质量不高等问题,难以满足产业发展的需要。

二、对策2.1 多元化发展产业结构为了解决产业结构单一化的问题,国家应该大力发展新兴产业,提高其在产业结构中的比重。

加强传统产业升级,提高技术含量和附加值,推动产业结构向高端、智能化方向发展。

2.2 加强科技创新和研发能力国家应该加大对科技创新和研发能力的支持力度,加强科研机构和高校之间的合作,提高科技成果转化率。

加强对企业的技术创新和研发投入的引导和激励,培养一批具有研发创新能力的企业。

2.3 完善产业链为了打破产业链的障碍,国家应该加大对上下游产业之间的协调和配合力度。

提高中小企业的供应链管理水平,促进产业链的形成和发展。

加强对产业链环节中的瓶颈问题的攻坚,提高整个产业链的运行效率和协同能力。

区域经济Regional Economy“十二五”以来,山东积极发展现代产业,加快经济提质增效升级,取得了积极成效,也存在一些薄弱环节,需要在今后的发展中逐步解决。

一、山东现代产业的发展现状1.农业平稳发展,产业化稳步推进。

2013年,山东第一产业增加值4742.6亿元,居全国首位。

综合生产能力居全国前列。

粮食总产居全国第3位,棉花、油料产量居全国第2位,蔬菜、肉类、水果和水产品产量居全国首位。

产业化程度提高。

规模以上农业龙头企业达到9100家;农民专业合作社达到9.9万户,居全国首位。

产业布局优化。

基本形成了胶东半岛的水果、水产业,鲁中南地区的瓜菜和畜牧业,鲁西平原的粮棉油和畜牧业,以及沿交通干线的农副产品加工业等八大高效产业带。

产品竞争力较强。

出口总额达152亿美元,居全国首位。

2.工业结构优化,发展质量提升。

2013年,山东工业增加值24222.2亿元,居全国第三位。

先进制造业发展加快。

高新技术产业产值占规模以上工业的比重达30.23%,比2011年提高2.9个百分点。

产业聚集度提升。

规模以上大中型企业单位数达到5517家,比2011年末增加354家。

24个行业利润超过100亿元,13个行业利润超过300亿,比2011年多6个。

区域优势产业凸显。

半岛蓝色经济区的海洋经济、高端装备和临港产业,黄河三角洲高效生态区的石油装备、现代化工和轻纺产业,省会城市群的新能源、生物医药和高端装备制造产业,西部经济隆起带的新能源装备、现代煤化工、新医药和机械制造产业,均已形成产业优势。

产品竞争力保持领先。

钢材、纱、布、皮革等百余种产品产量居全国前列,其中40多种产品产量超过全国的10%。

工业效益明显提升。

规模以上工业实现主营业务收入达到13.2万亿元,利润8715亿元,分别比2011年增长32.4%和22.8%。

3.服务业发展加快,对经济社会贡献提高。

2013年,山东服务业增加值22519.2亿元,居全国第三位,占GDP比重为41.2%,比2011年提高2.9个百分点。

山东省产业结构与劳动力结构演变趋势1山东省产业结构和劳动力结构的演变趋势1.1产业结构的调整根据山东省统计年鉴的数据,整理如表1。

根据表1,可以把山东省产业结构的演变分为三个阶段。

第一阶段为1980-1983年改革初期调整期。

这一时期,第一产业和第三产业得到了较快的发展,第一产业增加值占GDP的比重从1980年的36.4%上升到1983年的40.4%;第三产业增加值占GDP的比重从1980年的13.6 %上升到1983年的20.7%;而第二产业增加值占GDP的比重则由1980年的50.0%下降到1983年的38.9%,降低了14个百分点。

整个产业结构呈现“2-1-3”的格局。

1983年是山东省产业发展的一个重要转折点,从这年开始,第一产业增加值占GDP的比重一直处于下降状态中。

第二阶段为1984-1991年第三产业崛起期。

这一时期,第三产业增加值占GDP的比重从1984年的20.7%上升到1991年的30%,上升了9.3个百分点;第二产业增加值占GDP的比重缓慢上升;第一产业所占比重明显下降,从1984年的38.2%下降到1991年的28.8%,下降了11.6个百分点。

整个产业结构也呈现“2-1-3”的格局。

1991年也是山东省产业发展的一个重要转折点,从这年开始,第三产业增加值占GDP的比重超过了第一产业增加值占GDP的比重。

第三阶段为1992年至今三大产业稳步调整期。

这一时期,第一产业增加值占GDP的比重一直处于下降通道,而第二、三产业增加值占GDP的比重一直处于上升通道,但是第二产业增加值占GDP的比重要高于第三产业增加值占GDP 的比重,整个产业结构呈现“2-3-1”的格局。

山东省三大产业增加值占GDP的比重的演变趋势基本符合配第—克拉克定理。

随着经济的发展和进步,首先是第一产业所占比重最大,第二产业次之,第三产业最小;其次,由于工业化的发展,第二产业所占比重逐渐增大,并超过第一产业位居第一位,第一产业退居第二位,第三产业所占比重最小;再者,随着科技的发展知识经济的到来,第三产业所占比重超过第一产业位居第二位,第一产业退居第三位。

山东省产业结构调整及对策分析作者:刘慧来源:《财讯》2019年第24期摘要:山东省经济发展目前已进入中高速发展时期。

本文以山东为主要研究范围,通过对山东三次产业关系及产业结构变动的分析,研究其产业结构偏差,并针对山东的特殊性,从产业结构调整入手提出解决问题的相应对策,对缓解山东产业结构偏差具有现实意义。

关键词:产业结构;对策建议一、引言从2011年到2017年,山东省地区生产总值从45429.2亿元增长到72634.15亿元。

伴随着经济增长,山东产业结构发生了明显变化,其变动具备产业结构变动的一般特点:三大产业的结构偏差以及各个产业的结构升级缓慢。

山东省地区生产总值的增长速度已经从10%下降到6%左右。

第二产业增长速度减缓,是山东省地区生产总值增速下降的主要原因。

山东省第三产业产值已经超过了第二产业的产值规模,成为山东省经济发展的主要产业。

山东省工业仍然是山东省各行业中产值规模最大的行业,与2011年相比,山东省工业产值占地区生产总值的比重下降5个百分点。

二、山东省产业发展取得的成就山东省通过不断改善产业结构,促进多方面产业发展,使得山东省的经济效益不断提高,创造了一个又一个的经济神话。

山东省内人均国内生产总值率先突破万元,国民经济主要指标始终处于我国的排行前端。

根据国家统计年鉴,2017年,山东省以72634.15亿元的地区生产总值位居全国第三,仅次于广东省和江苏省。

山东省产业门类较为齐全,大工业、大农业、大服务业的特点极为突出。

2015年农业增加值居全国第一,农产品出口连续17年领跑全国;工业涵盖了全部41个行业大类,主营业务收入居全国第一,轻工、化工、机械、冶金、纺织、电子信息6大行业主营业务收入超过万亿元;服务业增加值占地区生产总值比重为48.0%,对经济增长的贡献率达到56.4%。

2016年三次产业构成为7.3:45.4:47.3,第三产业占比首次超过第二产业,第三产业比重比上年提高2.0个百分点,真正实现了产业结构由“二三一”向“三二一”的跨越转变。

山东省农业产业结构演进及其影响因素研究1. 引言1.1 研究背景山东省是中国重要的农业大省之一,拥有丰富的农业资源和良好的农业生产条件。

随着中国经济的快速发展和农业现代化的推进,山东省农业产业结构也在不断调整和演进。

对于山东省农业产业结构演进的研究,可以帮助我们更好地了解山东省农业产业的发展现状和趋势,为政府决策和农业产业发展提供科学依据和参考。

在这样的背景下,对山东省农业产业结构演进及其影响因素的研究显得尤为重要和必要。

通过深入分析山东省农业产业结构的演进历程和现状,探讨影响山东省农业产业结构变化的因素,以及政府政策和市场需求对山东省农业产业结构的影响,有助于揭示山东省农业产业发展的规律和特点,为山东省农业产业的可持续发展提供理论支持和政策建议。

本论文旨在对山东省农业产业结构的演进及其影响因素进行深入研究,为山东省农业产业的优化调整和可持续发展提供科学依据和政策建议。

1.2 研究意义研究农业产业结构的演进及其影响因素对于山东省农业发展具有重要的意义。

通过深入研究山东省农业产业结构的历史演变,可以帮助我们更好地了解山东省农业发展的过程与规律,为制定未来的农业政策和发展战略提供重要参考。

分析山东省农业产业结构的现状,可以帮助我们发现当前存在的问题和挑战,为调整产业结构、提升农业综合竞争力提供依据和方向。

研究影响山东省农业产业结构演进的因素,有助于深入了解农业产业变革中的各种驱动力量,为科学推动农业产业结构优化升级提供理论支撑。

研究政府政策和市场需求变化对山东省农业产业结构的影响,可以帮助政府及相关部门更好地制定政策和措施,指导农业产业结构的调整和转型,促进农业可持续发展和经济增长。

研究山东省农业产业结构的演进及其影响因素具有重要的现实意义和战略意义,有助于推动山东省农业产业结构的持续优化和发展,推动农业经济的转型升级。

2. 正文2.1 山东省农业产业结构演进的历史沿革一、进入新中国时期的农业产业结构新中国成立初期,山东省的农业产业结构以粮食种植为主,农村以小农经济为主导。

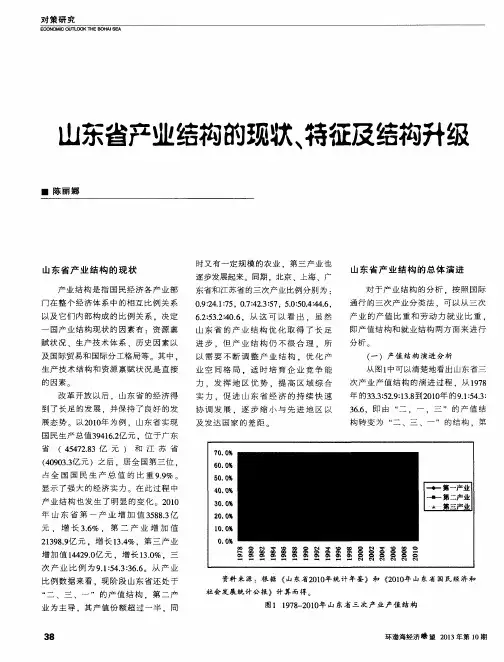

第2期总第124期2013年3月山东财政学院学报JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY OF FINANCENo.2Vol.124Mar 2013山东省产业结构:演进、现状与对策分析王晓辉1,张永2,刘楠楠1(1.山东财经大学管理科学与工程学院,山东济南250014;2.南开大学经济学院,天津271000)摘要:改革开放以来,随着山东经济的快速发展,省内产业结构也出现了明显的变化与波动,从1978年的“一、二、三”模式转变为现阶段的“二、三、一”模式。

当前,山东省第二产业比重过大,第三产业投资不足,产业结构不合理,地区间发展不均衡已经成为制约山东省经济健康发展的重要问题。

在低碳经济背景下,限制高碳强度产业的增长、大力发展第三产业以及完善山东省低碳经济发展的相关政策与法规是解决上述问题的有效路径。

关键词:产业结构;三次产业;低碳经济中图分类号:F269.24文献标识码:A文章编号:1008-2670(2013)02-0038-08收稿日期:2012-12-15基金项目:山东省软科学研究计划项目“山东省低碳排放产业体系与消费模式的构建与对策研究”(2012RKB01384);山东省信息化与工业化融合专项研究项目“建设以低碳排放为特征的产业体系和消费模式研究”(2012EI018)。

作者简介:王晓辉,女,山东泰安人,管理学博士,山东财经大学管理科学与工程学院副教授,研究方向:管理科学与低碳经济;张永,男,山东淄博人,经济学博士,南开大学经济学院博士后,研究方向:产业经济与金融风险管理;刘楠楠,女,山东莱阳人,山东财经大学管理科学与工程学院,研究方向:管理科学与低碳经济。

改革开放以来,山东省的经济发展速度维持了较高水平。

2011年山东省实现生产总值(GDP )45361.85亿元,在全国占据的比重由1978年的3.3%上升到9.6%,人均GDP 由316元上升至2011年的47335元,明显高于全国平均水平。

山东先进制造业产业结构单一(实用版)目录1.山东先进制造业产业结构的现状2.山东先进制造业产业结构单一的原因3.山东应对产业结构单一的策略正文一、山东先进制造业产业结构的现状近年来,山东省在先进制造业领域取得了显著的成绩,但在产业结构上存在一定的单一性。

山东的先进制造业主要集中在电子信息、装备制造、新能源、新材料等几个领域,而在其他领域则相对较弱。

这种产业结构的单一性使得山东在面临市场竞争时,容易受到外部环境变化的影响,从而降低了整体抗风险能力。

二、山东先进制造业产业结构单一的原因1.资源禀赋:山东省在土地、矿产等自然资源方面具有一定的优势,但在人力资源、科技创新等方面相对较弱。

这使得山东在发展先进制造业时,更倾向于选择那些依赖自然资源的领域,从而导致产业结构的单一。

2.产业基础:山东省的先进制造业发展起步较早,但早期的发展主要集中在资源消耗型产业,如钢铁、石化等。

随着国家政策的调整,山东省逐渐将发展重心转向电子信息、装备制造等产业,但这些产业的发展基础相对较弱,使得山东在产业结构调整上存在一定的局限性。

3.投资环境:山东省在吸引外资和民间投资方面,存在一定的政策优势。

然而,由于投资环境的不稳定性和投资导向的偏差,导致山东先进制造业的发展过于依赖某些特定领域,使得产业结构调整难度加大。

三、山东应对产业结构单一的策略1.加强科技创新:山东省应加大科技创新投入,提高科技创新能力,引导企业向高附加值、高技术含量的领域发展,以提升产业结构的多样性。

2.培育新兴产业:山东省应积极培育新兴产业,如生物医药、高端装备制造等,以弥补产业结构的短板,提高整体竞争力。

3.优化投资环境:山东省应进一步优化投资环境,提高投资效益,引导民间投资更多地投向产业结构调整的重点领域,促进产业结构的优化升级。