抗菌材料抗菌性能的快速检测技术及应用

- 格式:ppt

- 大小:420.00 KB

- 文档页数:15

综述与评述Summary&Review具有抗菌作用的抗菌产品,在疫情时期和后疫情时期均受到广大消费者的特别关注,这类产品的主要特点是产品表面具有抑制或杀灭接触到表面的细菌微生物的作用,即具备抗菌功能。

而抗菌陶瓷作为一类新型功能建材产品,其抗菌功能的实现从技术角度主要有两种途径,一是在陶瓷釉层表面再施涂一层抗菌材料并通过低温烧成等方法使抗菌层固定,二是抗菌成分直接与陶瓷釉料结合,制成抗菌釉然后施涂于陶瓷坯体上一次烧成得到。

第一种方法施涂的抗菌材料主要有两类,一类是光催化氧化钛系列的抗菌材料,另一类是金属银浆直接喷涂在陶瓷釉层表面,这一技术解决了直接在釉层中掺金属银用量大、成本高等问题,产品表面不易脱落、抗菌性好。

第二种方法是直接制备抗菌功能釉,国内多数厂家以这种抗菌陶瓷技术为主。

这种方法的问题是金属成分掺量多、成本高、高温烧成易散失或不能完全到表层,抗菌性易减弱[1]。

抗菌产品的主要特点就是能够对表面的细菌有抑制或杀灭作用。

然而,细菌是一类用肉眼根本看不到、摸不着的微生物,所谓的抗菌作用不能直接观测,而是需要通过微生物实验室进行一系列专业的检测,最终反应其抗菌作用的大小。

美国、日本、国际标准化组织以及我国均制定了抗菌产品的检测标准,对抗菌产品抗菌作用大小的检测方法和流程均有严格规定,这类标准不仅针对抗菌陶瓷,也包含了适用于抗菌塑料、抗菌涂料等建材产品。

本文综述了建材产品的国内外抗菌性能检测方法,重点以陶瓷产品的抗菌性能为研究对象,研究分析了不同国家陶瓷产品抗菌性能的检测标准,并对其差异性进行了比较分析,对我国抗菌陶瓷产品的质量评价具有指导意义,可以提升我国抗菌陶瓷产品质量安全水平。

无论是国内还是国外,不乏以陶瓷、塑料、涂料、马桶等建材产品为测试主体的抗菌性能检测标准,详见表1、表2。

纵观国内外建材产品的抗菌性能检测标准,可以发现抗菌性能检测方法主要有四种:扩散法、贴膜法、振荡法和吸收法。

扩散法,属于定性方法,其试验原理为利用抗菌剂不断溶解,经琼脂扩散形成不同浓度梯度,试样放在两层培养基上,培养一定时间后,根据培养基和试验接触处细菌繁殖的程度,定性评定试样的抗菌性能。

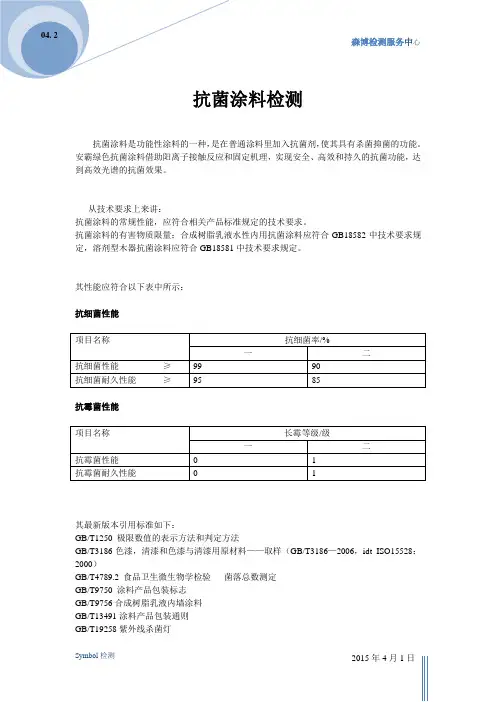

抗菌涂料检测

抗菌涂料是功能性涂料的一种,是在普通涂料里加入抗菌剂,使其具有杀菌抑菌的功能。

安霸绿色抗菌涂料借助阳离子接触反应和固定机理,实现安全、高效和持久的抗菌功能,达到高效光谱的抗菌效果。

从技术要求上来讲:

抗菌涂料的常规性能,应符合相关产品标准规定的技术要求。

抗菌涂料的有害物质限量;合成树脂乳液水性内用抗菌涂料应符合GB18582中技术要求规定,溶剂型木器抗菌涂料应符合GB18581中技术要求规定。

其性能应符合以下表中所示:

抗细菌性能

项目名称抗细菌率/%

一二

抗细菌性能≥99 90

抗细菌耐久性能≥95 85

抗霉菌性能

项目名称长霉等级/级

一二

抗霉菌性能0 1

抗霉菌耐久性能0 1

其最新版本引用标准如下:

GB/T1250 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T3186色漆,清漆和色漆与清漆用原材料——取样(GB/T3186—2006,idt ISO15528:2000)

GB/T4789.2 食品卫生微生物学检验菌落总数测定

GB/T9750 涂料产品包装标志

GB/T9756合成树脂乳液内墙涂料

GB/T13491涂料产品包装通则

GB/T19258紫外线杀菌灯

目前市场常见的消毒抗菌剂产品中,通常含有戊二醛、甲醛、过氧酸、次氯酸钠、过氧化氢、酸、碱液、酚类、四乙基间苯二酚、氯霉素、八喹啉、ARIDIN色素、纳米银粒子、铜离子等。

这些产品在其加工与应用过程中、与材料的兼容性、环境风险和运输的安全性中都有明显缺陷,在涉及人类健康和环境关系这两个区域中存在二次污染的潜在风险。

所以大家在选用的同时应当多多了解一下最好!。

稀土材料的抗菌性能与医疗用途研究引言近年来,随着抗生素滥用和细菌抗药性的增加,研究人员对于新型抗菌材料的研发和应用越来越感兴趣。

稀土材料由于其独特的物化性质和生物相容性,成为了抗菌材料研究领域的热门方向之一。

本文将重点探讨稀土材料的抗菌性能以及其在医疗领域的潜在用途。

稀土材料的抗菌性能稀土材料作为一类新型抗菌材料,具有很强的抗菌活性。

目前已有许多研究表明,稀土材料能够有效抑制多种细菌的生长,包括常见的致病菌如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。

这种抗菌活性主要是通过以下机制实现的:1.稀土离子释放:稀土材料中的稀土离子具有较强的抗菌性能。

一些研究表明,稀土材料可以释放出稀土离子,并通过干扰细菌的细胞膜、细胞壁和细胞质等结构来杀死细菌。

2.氧化应激作用:稀土材料可以产生一定量的活性氧物种,如超氧化物自由基和羟基自由基等。

这些活性氧物种具有较强的氧化作用,可以破坏细菌的细胞结构和生理代谢,导致其死亡。

3.其他机制:稀土材料还可以影响细菌的生物膜形成、细菌的DNA复制和细胞色素的合成等生物学过程,从而抑制细菌的生长和繁殖。

稀土材料在医疗领域的应用由于稀土材料的抗菌性能,它在医疗领域具有广阔的应用前景。

以下是其中几个重要的应用方向:医用器械和设备稀土材料可以应用于医用器械和设备的表面涂层,以提高其抗菌性能。

这对于减少医疗器械引起的感染风险具有重要意义。

一些研究表明,将稀土材料涂层施加在导尿管、手术刀片等医疗器械上,可以有效地抑制细菌的生长,并减少医疗器械相关感染的发生。

医用敷料和药物稀土材料还可以应用于医用敷料和药物中,用于治疗和预防感染。

一些研究人员开发了一系列基于稀土材料的敷料,以提供持久的抗菌保护。

这些敷料可以释放出稀土离子,并通过其抗菌活性来杀死细菌。

此外,还有研究人员将稀土材料与抗生素结合,以增强其抗菌效果,从而提高药物的疗效。

人工骨和植入材料在骨科和牙科领域,稀土材料可以应用于人工骨和植入材料的表面涂层。

纳米颗粒的抗菌性能机理及其应用随着生活水平的提高,人们对于食品安全、环境卫生、医疗保健等方面的需求越来越高。

而在这些领域中,细菌感染问题一直是人们所关注的难题。

传统的消毒方式或抗菌剂所面临的问题越来越明显,例如有副作用、耐药性及破坏环境等弊端。

近年来,研究人员发现纳米材料对于抗菌方面起到了十分重要的作用,其中纳米颗粒就是一种颇受关注的材料。

纳米颗粒的抗菌性能被广泛研究,其机理和应用已成为纳米医学、纳米食品安全等领域的热门研究方向。

一、纳米颗粒的抗菌性能机理纳米颗粒抗菌性能的机理主要涉及其颗粒尺寸、表面电位、表面活性及特有的化学反应等板块。

首先,纳米颗粒将呈现与体积相比非常大的比表面积,因此在与细菌接触的时候,可以将起到更多的物理作用,例如捕捉、影响代谢和摧毁细菌细胞的能力。

其次,纳米颗粒的表面电位和表面活性有助于吸附细菌细胞,将细菌细胞与抗菌材料的接触面积扩大到最大,加强了物理原理的作用和穿透性。

第三,在特定的应用环境中,纳米颗粒可能通过化学反应释放活性成分,如阳离子表面活性剂,氧化剂等,从而破坏细菌细胞壁和代谢过程。

这些化学反应具有极高的反应速度和反应结构的精度,因此非常适用于高效的细菌抗菌。

在应用纳米颗粒进行抗菌实验时,不同纳米材料的抗菌效果及机理也有所不同。

奈米银颗粒、氧化锌颗粒、氧化镁颗粒、氧化钛颗粒等是目前被广泛应用的几种纳米材料。

在自然环境中,纳米银颗粒可以通过激活细菌细胞对生物成份进行部分氧化,破坏细菌的细胞结构。

奈米银颗粒还可以与细菌细胞膜和基因等核酸结合,从而对其起到杀菌作用。

氧化锌颗粒的抗菌机理主要包括其高度氧化剂的性质、紫外线照射和光催化活性等方面,可以有效破坏细菌细胞壁和细胞膜,或直接破坏核酸。

氧化锌颗粒的抗菌机理也与其颗粒尺寸有关,小于20nm的氧化锌颗粒可在细胞内溶解,产生致死效果。

相比之下,氧化镁颗粒在没有外力作用下本身不具备抗菌作用,但在合适的条件下,可以通过氧化、释放氧分子等方式进行细菌的破坏和消毒。

凹凸棒石粘土的抗菌性能研究及其在医疗材料中的应用摘要:凹凸棒石粘土是一种天然矿物材料,具有出色的抗菌性能。

本文通过对凹凸棒石粘土的抗菌性能进行研究,并探讨了其在医疗材料中的应用潜力。

研究表明,凹凸棒石粘土具有广谱抗菌作用,对多种细菌、真菌和病毒均具有杀菌作用。

同时,凹凸棒石粘土还具有良好的生物相容性和可调控性,可应用于医疗材料的制备中,例如制备抗菌敷料、骨修复材料等。

本研究为凹凸棒石粘土在医疗领域的应用提供了理论依据。

1. 引言凹凸棒石粘土是一种层状矿物材料,主要成分为高岭土和蒙脱石。

凹凸棒石粘土具有优异的物化性能和巨大的应用潜力。

近年来,随着人们对抗菌性能的需求不断增加,凹凸棒石粘土在医疗材料中的应用受到了广泛关注。

本文通过对凹凸棒石粘土的抗菌性能进行研究,探索了其在医疗材料中的潜在应用。

2. 凹凸棒石粘土的抗菌性能研究2.1 抗菌机制凹凸棒石粘土具有广谱抗菌作用。

其主要抗菌机制包括物理吸附、电荷作用、微生物细胞膜破坏、细胞质透过性增加等。

凹凸棒石粘土表面具有大量负电荷,并具有高度吸附能力,可以吸附并去除菌体,破坏细菌的生物膜结构,阻碍细菌生长和繁殖。

此外,凹凸棒石粘土还可以释放活性离子,如Ag+、Cu2+等金属离子,对微生物产生抑制作用。

因此,凹凸棒石粘土具有较高的抗菌效果。

2.2 实验研究针对凹凸棒石粘土的抗菌性能,科研人员进行了一系列的实验研究。

研究发现,凹凸棒石粘土对多种细菌、真菌和病毒均具有杀菌作用。

例如,一项研究表明,添加凹凸棒石粘土的纤维材料可以有效抑制大肠杆菌的生长,实现高效抗菌。

另一项研究发现,凹凸棒石粘土纳米片能够抑制金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的生长,显示出良好的抗菌效果。

此外,在病毒的抑制方面,凹凸棒石粘土也表现出了显著的杀灭效果。

3. 凹凸棒石粘土在医疗材料中的应用3.1 抗菌敷料凹凸棒石粘土可以应用于医疗敷料的制备中,以提供更好的细菌防护效果。

通过将凹凸棒石粘土纳米片嵌入纺织材料中,可制备出具有持久抗菌性能的敷料。

实验六、抗菌药物的体外药效试验(药敏试验)各种病原菌对抗菌药物的敏感性不同,同种细菌的不同菌株对同一药物的敏感性有差异,检测细菌对抗菌药物的敏感性,可筛选最有疗效的药物,用于临床对控制细菌性传染病的流行至关重要。

此外,通过药物敏感试验可为新抗菌药物的筛选提供依据。

药敏试验的方法很多,普遍使用的有滤纸片扩散试验(Kirby —Baueer Dice Diffusion);最低抑菌浓度试验(Minimum Inhibitory Concentration,MIC)和最低杀菌浓度试验(Minimum Bactericidal Concentration, MBC).[目的要求]1、熟悉体外抗菌试验操作技术。

2、掌握药物抗菌能力体外测定的常用方法及其用途.[实验原理]常用的体外测定药物抑菌能力的方法有两大类:琼脂渗透法与浓度系列稀释法.琼脂渗透法时利用药物能够渗透至琼脂培养基的性能,将实验菌混入琼脂培养基后倾注成平板;或将试验菌均匀涂于琼脂平板的表面,然后用不同的方法将药物置于已含试验菌的琼脂平板上。

根据加药的操作方法不同而有滤纸片法、打洞法、管碟法及挖沟法等。

经适宜温度培养后观察药物的抑菌能力.浓度系列稀释法时把药物稀释成不同的系列浓度,混入培养基内,加入一定量的试验菌,经适宜温度培养后观察结果,求得药物的最低抑菌浓度(MIC).1、细菌:所用细菌应包括主要致病菌。

革兰氏阳性球菌包括金黄色葡萄球菌(产酶与不产酶菌株)、表皮葡萄球菌,链球菌、肠球菌等。

革兰氏阴性球菌如淋球菌等。

革兰氏阴性杆菌包括流感杆菌、肠杆菌科细菌8~10种,绿脓杆菌与其它假单孢菌属及不动杆菌属等,厌氧菌包括脆弱类杆菌、消化球菌和消化链球菌等.对临床应用有代表性的菌株数量,创新药应不小于1000株。

其它类新药根据新药抗菌谱宽窄可作200—500株。

试验时应包括有国际公认质控菌株(如金葡菌ATCC25925,大肠杆菌ATCC25922和绿脓杆菌ATCC27853等)。

纳米银杀菌剂的制备及性能测试近年来,随着科技的不断发展,纳米技术的应用也越来越广泛。

其中纳米银是一种具有很好的抗菌作用的纳米材料,广泛应用于医疗、生活等领域。

纳米银杀菌剂作为一种新型的抗菌剂,已经成为了研究热点之一。

本文将介绍纳米银杀菌剂的制备及性能测试。

一、纳米银杀菌剂的制备目前,制备纳米银杀菌剂的方法主要包括机械合成法、物理化学法和生物合成法。

本文以物理化学法为例进行讲解。

物理化学法是通过物理和化学手段将银离子还原成纳米银颗粒,制成纳米银杀菌剂。

具体制备过程如下:1、选择适当的还原剂和表面活性剂。

2、将适量的还原剂、表面活性剂和银离子溶于溶剂中,充分混合,并利用加热和紫外线辐射等方法对混合溶液进行处理。

3、经过一定时间的处理后,混合溶液中会出现纳米银颗粒,可以用离心机和滤膜将纳米银颗粒分离出来。

4、将分离出来的纳米银颗粒进行重新分散和稳定处理,得到纳米银杀菌剂。

二、纳米银杀菌剂的性能测试纳米银杀菌剂的性能测试主要包括对其抗菌性能、生物毒性、稳定性等方面的测试。

1、抗菌性能测试抗菌性能测试是评估纳米银杀菌剂杀菌能力的主要方法,包括对细菌和真菌等微生物的抗菌效果测试。

在实验中,可以用菌草块扩散试验、浸渍法、接种法等方法进行测定。

通过测定纳米银杀菌剂与不同种类细菌接触后,细菌的生长情况和存活率,来评估其抗菌性能。

2、生物毒性测试纳米银杀菌剂的生物毒性测试是评估其对细胞、器官和人体等方面的影响。

主要包括体外和体内实验两种方法。

体外实验是评估其对细胞外环境的影响,可以通过对细胞的形态、细胞膜结构、细胞生长率等进行检测。

而体内实验则是评估其对动物体内的影响,可以通过动物组织、代谢和健康状况的变化来评价。

3、稳定性测试稳定性测试是评估纳米银杀菌剂在不同环境下的稳定性,包括温度、pH值、湿度等因素的影响。

通过对不同条件下纳米银杀菌剂的颗粒大小、分布情况、表面电位等进行测试和分析,来评估其在实际应用中的稳定性。

抗菌材料在医疗器械中的应用与改进导言:随着现代医疗技术的不断发展,医疗器械的应用得到了广泛的拓展和深化。

其中,抗菌材料的应用在医疗器械领域中起着重要的作用。

抗菌材料通过抑制和杀灭细菌的生长,可以有效地预防感染,提高患者的生活质量和治疗效果。

本文将介绍抗菌材料在医疗器械中的应用,以及对其进行的改进措施。

1. 抗菌材料的应用抗菌材料在医疗器械中的应用主要体现在以下几个方面:1.1 抗菌涂层医疗器械表面涂层的抗菌性能对于预防细菌侵袭和感染非常重要。

抗菌涂层可以通过释放抗菌剂或物理防御机制来抑制细菌的生长。

这些涂层通常应用于导管、手术器械、假体以及各种床上用品中。

1.2 抗菌纤维纤维材料在医疗器械中的应用非常广泛,如口罩、护理巾、敷料等。

通过将抗菌剂添加到纤维中,可以将细菌和其他微生物的增长减少到最低限度。

1.3 抗菌塑料塑料材料在医疗器械中的应用增加了器械的可塑性和生物相容性。

通过在塑料中添加抗菌剂,可以有效地阻止细菌生长,并保持器械的卫生。

2. 抗菌材料的改进在应用中,抗菌材料也面临着一些问题,如抗菌剂的释放速度难以控制、抗菌效果的持久性不足等。

为了解决这些问题,不断有新的抗菌材料和技术被开发和改进。

2.1 控释技术控释技术是对抗菌材料的改进之一。

通过控制抗菌剂的释放速度和量,可以延长抗菌效果的持久性。

例如,利用纳米技术和微胶囊包封技术,将抗菌剂包裹在微观或纳米级别的载体中,以实现精确的控释,提高抗菌效果的持久性。

2.2 表面改性技术表面改性技术是对医疗器械表面进行改进的一种方法。

通过改变表面的物理或化学性质,可以增强抗菌材料的抗菌能力。

例如,在金属表面形成纳米结构,可以增加表面积和粗糙度,从而提高抗菌效果。

2.3 结合其他抗菌材料将抗菌材料与其他材料结合使用,可以充分发挥各种材料的优势,提高抗菌效果。

例如,将抗菌纤维与金属或聚合物结合,可以同时发挥纤维的抗菌作用和金属或聚合物的物理强度。

3. 抗菌材料的前景随着科技的不断进步和人们对健康的关注度提高,抗菌材料在医疗器械中的应用前景广阔。

65DEC. 2020CFI 李 宁 周 帆 刘艳容 胡飞杰 张驰 南京市产品质量监督检验院,南京 210019抗菌菜板抗菌防霉性能检测方法及实验分析摘要:本文介绍了不同材质菜板的使用概况,分析了国内外材料的抗菌防霉检测方法、标准及现状,在此基础上研究了抗菌菜板的抗菌防霉性能检测评价方法,并以此提出了菜板的选购和使用注意事项。

关键词:抗菌菜板;抗菌性能;防霉性能;检测方法菜板是老百姓的日常生活必需品,在我国已经具有多年的使用历史。

随着人们生活水平的提高,菜板的材质、形式、功能需求也在不断提升。

近年来,随着新的加工工艺出现,新材料的使用,抗菌菜板逐渐成为人们的消费热点。

按照使用材质区分,目前市面上常见的菜板种类有:竹木菜板、塑料菜板、植物纤维菜板、不锈钢菜板。

1不同材质菜板的特点及其抗菌性分析竹木菜板取材方便,使用历史最久,其特点是吸水性强,但不易风干,并且本身也是某些微生物繁殖的营养来源。

如果长时间置于潮湿环境下,很容易发霉,长时间使用后容易造成划痕、掉渣现象。

随着加工工艺水平的优化提高,目前市场上的竹木彩板普遍采用经过高温压缩处理的竹木纤维,处理后的竹木纤维密度高、毛孔小,水分汁液无法渗入,从而减少了细菌繁殖的风险。

塑料菜板质地轻,形态美观,色彩鲜艳,韧性好,表层耐磨性强,较少出现划痕,易携带。

但多以聚丙烯、聚乙烯等材质制成,不耐高温,容易变形。

有些不合格塑料菜板中含有铅、镉、增塑剂等,高温下易散发塑料气味,还会有化学物析出,长期使用甚至有致癌的危险。

因此塑料菜板常用于切新鲜蔬菜和水果。

植物纤维菜板是天然植物纤维生物降解制品,以小麦提取物、稻谷壳、竹纤维等纤维成分为主要原料,添加以聚丙烯、聚乙烯树脂等经高科技生产工艺加工而成,老化丢弃后,于自然环境条件下可自行降解,减少了对环境的污染,节约了不可再生资源,是我们日常生活中消除白色污染、保护资源和生态环境的 “绿色环保产品”,日益受到人们的追捧。

高分子材料的抗菌性能研究一、引言高分子材料的抗菌性能研究是当前材料科学领域的热点之一。

随着抗生素滥用和细菌耐药性的日益严重,开发具有抗菌功能的高分子材料已成为一项迫切需要解决的问题。

本文旨在综述近年来高分子材料抗菌性能研究领域的最新进展,包括不同类型高分子材料的抗菌机制、抗菌性能评价方法以及未来发展方向。

二、不同类型高分子材料的抗菌机制2.1 阳离子型高分子材料阳离子型高分子材料以其独特结构和电荷特性,具有较强的抑制细菌生长和复制能力。

其主要机制包括电荷相互作用、膜破坏和细胞内物质释放等。

例如,聚合物中含有胺基团或季铵盐基团,可以与细胞壁中负电荷结构相互作用,导致细胞壁蛋白质失去功能或形成孔隙。

2.2 纳米复合型高分子材料纳米复合型高分子材料是将纳米材料与高分子材料复合而成,利用纳米颗粒的特殊性质提高抗菌性能。

常用的纳米颗粒包括金属纳米颗粒、金属氧化物纳米颗粒和碳基纳米材料等。

这些纳米颗粒可以通过直接接触和释放离子等方式,破坏细菌细胞膜、抑制细胞代谢以及干扰DNA 复制等。

2.3 生物基高分子材料生物基高分子材料是以天然生物质为原料制备的高分子材料,具有良好的生物相容性和可降解性。

其中,一些天然多糖如壁聚糖、凝胶多糖等具有较强的抑菌能力。

这些多糖可以通过与细菌表面结构相互作用,干扰其正常功能并导致细胞死亡。

三、抗菌性能评价方法3.1 纸片扩散法纸片扩散法是一种常用的初筛方法,通过将含有待测样品的滤纸片与细菌接触,观察抑菌圈直径来评价抗菌性能。

这种方法简单快捷,适用于大规模样品筛选。

3.2 最小抑菌浓度法最小抑菌浓度法是一种定量评价方法,通过测定样品对细菌的最低有效浓度来评估其抗菌性能。

这种方法可以更准确地判断样品的抗菌效果,并对不同细菌株的敏感性进行比较。

3.3 动态时间杀灭法动态时间杀灭法模拟了实际使用过程中高分子材料与细菌的接触时间和条件,更真实地评估了其抗菌性能。

该方法通过将高分子材料与含有一定浓度细菌悬液的培养基共同孵育,并在一定时间后采用适当方法进行计数和分析。